中国古代“操蛇之神”形象初探

2019-06-06薛欣欣

薛欣欣

提起“操蛇之神”,我们最为熟悉的形象乃是《列子·汤问》中的那位神明:“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。”这是回归到具体语境中的还原解读,单从字面意义来理解,则所有手执灵蛇的神怪,皆可以“操蛇之神”谓之。这一独特神明形象的诞生,既展现出早期先民朴素的神祇观念,同时也暗示了蛇图腾信仰在当时的盛行。“操蛇之神”在我国民间信仰中的留存情况同样令人注目,除了见载于浩如烟海的文献典籍,在许多出土文物、民俗学资料中也屡见不鲜。本文拟对我国考古文献资料中的“操蛇之神”形象略作梳理分析,一方面借以厘清“操蛇之神”在信仰流变中产生的多样性,以及它们背后所折射出的时代风貌;另一方面深入探究我国“操蛇之神”形象的独特性及其成因,挖掘华夏民族对丰富世界蛇图腾文化的特殊贡献,不当之处还望方家批评指正。

一

若要探讨“操蛇之神”在民间信仰中的具体内涵,首先必须明确其所指为何。结合考古文献的多重材料,我们发现“操蛇之神”并非特指某一位神明,按照出现时间的先后并结合历史演进的客观规律稍加分类整合,便可初步得出“操蛇之神”的身份约有五种:山神、巫师、方相氏、神鸟以及英雄人物。除了《列子》中出现的“操蛇之神”,在《山海经》的时代,先民们亦曾描绘过众多神明手执灵蛇的形象,可以视作是早期的“操蛇之神”:“神于儿居之,其状人身而身操两蛇,常游于江渊,出入有光。”①陈成:《山海经译注》卷5《中山经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第246页。“又有神衔蛇操蛇,其状虎首人身,四蹄长肘,名曰强良。”②陈成:《山海经译注》卷17《大荒北经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第361页。甚至我们在神话故事中熟知的夸父,也可归入“操蛇之神”的范畴:“大荒之中,有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇,把两黄蛇,名曰夸父。”③陈成:《山海经译注》卷17《大荒北经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第361页。在《海外北经》一章中也有对夸父的具体介绍:“其为人大,右手操青蛇,左手操黄蛇。邓林在其东,二树木。一曰博父。”④陈成:《山海经译注》卷8《海外北经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第271页。《山海经》在提及这些“操蛇之神”时有个共同的语境,即这类神明多居住在山海之中,也有学者结合出土文物的相关资料撰文指出,众多操蛇者的形象中确有山神的存在:“从现有资料来看,上述这些操蛇者图像,其中就有山神。如战国时期淮阴高庄墓葬的铜器图像中,就有一位两手操蛇,双腿蹲踞的神人。该神人置身于林木葱茏和鸟兽奔驰的山丘之内,所表现的应是某位山神。”⑤王厚宇:《考古资料中的蛇和相关神怪》,《中国典籍与文化》2001年第2期。由此也可以进一步佐证《列子·汤问》中,因愚公移山举动而禀告天帝的那位“操蛇之神”,亦当为山神的形象。可以说山神是“操蛇之神”最初也是最为凝练的形象,此后历代典籍也往往沿用这一意象,在提及“操蛇之神”时多指山神或自然神。像是明人邹迪光游览雁荡山时,对奇崛山势发出的惊叹:“而又有虎踞石、安禅谷者,附平霞而出,其位置匀其步骤,严其肖物,真其向背,当其骨法,崚嶒而神情妙丽,是偃师之木会也,奇肱氏之车也,公输般之屋也,梓庆之鐻,而墨子之飞鸢也。操蛇之神,技一至此哉!”⑥(明)邹迪光:《始青阁稿》卷15《游雁宕山记六首》,《无锡文库第四辑》,南京:凤凰出版社,2012年,第432页。又如在笔记小说《夜谭随录》中,“操蛇之神”俨然已成为了全知全能的存在,可以见证人们在山林中的一切活动:“今日郎有言,操蛇之神,无不闻之;泉水松风,悉为羔雁。行矣,无辜负普救佳会也!”⑦(清)和邦额著,王一工,方正耀点校:《夜谭随录》卷1《娄芳华》,上海:上海古籍出版社,1988年,第49-50页。

《山海经》中所出现的“操蛇之神”,不仅是早期先民神明信仰的生动写照,还彰显出其时浓重的巫文化色彩。龙和蛇作为沟通天地的使者,常常具有上天入水的灵力,因而巫觋在通灵时也往往执蛇,以期借助灵蛇之力来达到更好的状态,从这一意义来讲,巫觋亦可属于“操蛇之神”的范畴。例如《海外西经》中便提到了:“巫咸国在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇,在登葆山,群巫所从上下也。”⑧陈成:《山海经译注》卷7《海外西经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第264页。《海外东经》又载:“雨师妾在其北,其为人黑,两手各操一蛇,左耳有青蛇,右耳有赤蛇。一曰在十日北,为人黑身人面,各操一龟。”⑨陈成:《山海经译注》卷9《海外东经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第279页。甚至将“蛇”“巫”二字连用以为山名:“蛇巫之山,上有人操棓而东向立。一曰龟山。”相较于对“操蛇之神”山神身份的认知,后世对其巫觋身份的认可度稍显微弱,清人方浚颐曾在诗中畅想操蛇巫觋的情景:“翩然跨鹤穿穹嵌,眼前俄顷殊仙凡。银汉乘槎不张帆,左右操蛇从巫咸。”

在山神和巫师的身份之外,“操蛇之神”的形象还曾广泛出现在墓葬中,以方相氏的身份同隐蔽在地下世界的黑暗势力抗衡,保护墓主人亡灵的安宁。“操蛇方相”这一形象的诞生,恐怕与蛇类所具有的某些特征是紧密相连的。《淮南子》提到像蛇这类鳞虫,因长期蛰伏在地下,故而有阴郁的属性:“毛羽者,飞行之类也,故属于阳。介鳞者,蛰伏之类也,故属于阴。”①张双棣:《淮南子校释》卷3《天文训》,北京:北京大学出版社,2013年,第276页。在宋人晁补之的笔下,操蛇的神明便负责掌管往生的魂灵:“巨神操蛇,唯魂是囚些。淫氛瀰雾,八方错易,魂往安投些!”②(宋)晁补之:《鸡肋集》卷2《后招魂赋》,《四库全书》第1118册,上海:上海古籍出版社,1987年,第423页。古人认为蛇类具有穴居和冬眠的习性,唯恐其进入墓葬中对逝者的亡灵进行侵扰和危害,因此墓葬中屡屡出现或以图像,或以镇墓俑形象的“操蛇之神”,以起到驱逐蛇害保护亡灵的作用。

此外还有一种比较特殊的“操蛇之神”,这类神灵的形象在文献资料以及出土文物中,要么以神鸟的形象出现,要么具有非常明显的鸟类特征。例如《山海经》中提到的神鸟凤皇,就表现为戴蛇践蛇的形象:“开明西有凤皇、鸾鸟,皆戴蛇践蛇,膺有赤蛇。”③陈成:《山海经译注》卷11《海内西经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第296页。又有鸟足神怪持蛇啗蛇:“又有黑人,虎首鸟足,两手持蛇,方啗之。”④陈成:《山海经译注》卷18《海内经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第372页。若结合出土实物的相关资料,我们又会欣喜地发现“神鸟操蛇”“羽神操蛇”的题材在战国时代曾一度非常盛行。河南辉县琉璃阁以及洛阳西工131号战国墓出土的铜壶中,都饰有伸展双翼而又两手操蛇的神灵。伴随这些神灵出现的,在其两旁往往还有神鸟践蛇食蛇的形象,三者共同构成一个颇有意蕴的整体。

在民间故事中,“操蛇之神”的形象又产生了一类变体,即英雄人物斩蛇而获得由该蛇变幻而来的神秘兵器,手执神兵的英雄仿佛就拥有了某种独特的话语权。像是《说岳全传》就曾提到少年岳飞意外所获神矛,即是由大蛇幻化而来:“只听得呼的一声响,一霎时,星雾迷漫,那蛇铜铃一般的眼露出金光,张开血盆般大口,望着岳飞扑面撞来。岳飞连忙把身子一侧,让过蛇头,趁着势将蛇尾一拖。一声响亮,定睛再看时,手中拿的那里是蛇尾,却是一条丈八长的蘸金枪,枪杆上有‘沥泉神矛’四个字。”⑤(清)钱彩编次,(清)金丰增订:《说岳全传》第4回《麒麟村小英雄结义沥泉洞老蛇怪献枪》,北京:中华书局,2013年,第19页。操持神枪的岳飞仿佛获得了某种“天授神权”的力量,使得他在历次战斗中如虎添翼。蒙古族神话中为拯救百姓而射掉九个太阳的乌恩,也是意外获得了由蛇变幻而成的宝剑:“赤兔好像有意逗引乌恩似的,紧追紧跑,慢追慢跑。不知不觉追了一个多时辰,眼看再有几步就要追上了。忽然眼前红光一闪,赤兔没影了,一条亮闪闪的大蛇分开草丛直扑过来。乌恩手疾眼快,一闪身用手抓住蛇尾,抡起来往身旁的一块石头上砸去,只听‘咔嚓’一声响,火星四射,石头两半啦!乌恩低头细看,哪里还有什么大蛇,原来手中拿着一把雪亮的宝剑。乌恩喜出望外,当下挥动宝剑朝身边的野草一削,只见白光闪处,草茎纷纷断落。”⑥谷德明编:《中国少数民族神话》蒙古族卷《乌恩射太阳》,北京:中国民间文艺出版社,1987年,第49-50页。这类“操蛇之神”的形象起源较晚,与早期先民的神灵信仰相比,他们身上所附着的神性已经大大减弱,可以说是更为人性化的“操蛇之神”。

二

“操蛇之神”诸多形象所呈现出的个体差异,不仅仅展示了神明崇拜的时代印迹,更折射出了灵蛇信仰的渐变历程,甚至在一定程度来讲,恰恰是蛇图腾信仰的演变才进一步催生了“操蛇之神”形象的众多差异,故而探讨“操蛇之神”的种种变化也便难以脱离对蛇图腾信仰的相关考察。学界对我国蛇图腾信仰的论述已是相当完备,在此需要注意的是,先民对灵蛇善恶属性的不同认知,直接造就了灵蛇信仰的时代差异,同时隐喻出人类对自然和命运的掌握程度,所以先民对待蛇类态度的变化,即是形成“操蛇之神”形象复杂化的直接原因,更是先民征服自然的具体体现。本文暂且将蛇图腾信仰的衍化分为三个阶段:人畏蛇阶段、蛇佐人阶段以及人恶蛇阶段,然而三个阶段之间的界限并非十分明晰,尤其是前两个阶段互相渗透的情形极其常见,故而作此区分仅仅是为了行文的方便,这是需要说明的一点。

1.人畏蛇阶段

在蛇图腾信仰的伊始,灵蛇属于善神,它们的出现往往伴随着某种神圣性,我国上古时代的众多神明都拥有人首蛇身的形象,从先秦神话中的烛龙到始祖伏羲、女娲,神明与灵蛇的合二为一无疑意味着蛇类的非凡地位,显示出早期先民朴素的神话思维中对于灵蛇的敬畏。《山海经》记载人面蛇身的烛阴掌管气候变化和四季交替:“钟山之神,名为烛阴,视为昼,瞑为夜,吹为冬,呼为夏,不饮,不食,不息。息为风,身长千里。在无䏿之东。其为物,人面,蛇身,赤色,居锺山下。”①陈成:《山海经译注》卷8《海外北经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第269页。此后人蛇分离,神明发展出了独立的形象,灵蛇作为不可或缺的重要附属,仍然承载着权力和地位伴随在神灵周边。

与《山海经》《列子》等汉族文献资料记载的山神、海神不同,在少数民族的图像资料中,我们发现了另外一种形象的“操蛇之神”。云南白族聚居区盛行的本主崇拜,是白族人特有的民间信仰。所谓“本主”,意即“本境土主”的简称,作为每个村落的保护神,拥有至高无上的权力和地位。有学者实地调查后发现“在白族人的心目中,本主神的地位高于其他神灵,掌管着本境村民的寿夭与福祸。”②杨晓勤:《本主崇拜的村落记忆——对滇西南石龙村大黑天神信仰的个案考察》,《民俗研究》2013年第2期。而作为本主的大黑天神的形象与蛇也有着密切的关系,不仅有灵蛇绕足,而且还有灵蛇攀附在象征其权力的神杖——三叉戟上方,手执权杖的大黑天神于是也可视为“操蛇之神”的另一重化身。其具体形象为“顶戴骷髅冠,颈配两串骷髅项环,一串围颈,另一串则垂至腹部,并以蛇为足饰。右第一手持三叉戟,上饰骷髅与蛇,二手持剑,三手持绢索;左第一手持层鼓,二手捧血钵,三手持念珠。”③张笑:《剑阳湖畔话神灵》,昆明:云南民族出版社,2009年,第140页。笔者曾于云南大理崇圣三塔发现一幅大黑天神画像(图一),虽为三臂,不同于文献记载中的六臂形象,但蛇绕手足、灵蛇缠杖的细节却是被完好地描绘了出来。由此可见,在白族的民间信仰中,操执灵蛇神杖的大黑天神虽不同于汉族文献记载的山海之神,但灵蛇辅佐神明,象征权力与地位的用意却是异曲同工的。

通过上面的描述,我们不难发现,先民往往倾向于将神明与灵蛇联系在一起,由此赋予了蛇类极高的地位。凡是蛇类所拥有的一切令人叹为观止的能力,像是行动敏捷迅速、蜕皮新生、可入山林深泽、预示气候的温暖湿润等等,仿佛都成为“操蛇之神”的附属或陪衬,神明的能力也借由手执之蛇而得到进一步的彰显。因此在一定程度上来说,“操蛇”这一行为是神圣权力的象征,也是地位与灵力的象征。

2.蛇佐人阶段

随着先民认识水平的提高,走下神坛的灵蛇逐渐褪去了神秘的光环,不再是人们顶礼膜拜的对象,然而其所具有的行动迅捷、蜕皮新生等能力却仍然为先民所向往,成为术士施术时常用的道具。结合考古资料中术士操蛇的形象,我们发现场景常常带有浓郁的歌舞氛围,而这种娱乐性恰恰是术士作法凭灵时所具有的典型特征:“如淮阴高庄墓的二例刻纹铜器图像,其一是一人双耳珥蛇,二臂平伸,两手各操一蛇,头上顶有一柱状物,上有二蛇盘曲腾飞。其二是一人双耳珥蛇,两手操蛇,头顶一环,环上有一蛇昂首翘尾。”①王厚宇:《考古资料中的蛇和相关神怪》,《中国典籍与文化》2001年第2期。尤其值得注意的是,在术士娱神所使用的乐器中,也发现雕刻有神人操蛇的形象,这就进一步说明了术士作法对灵蛇的依赖:“编钟甬、舞、篆部均饰变体蟠螭纹。隧部花纹不同,其中M2:80、81、93、94浮雕神人双手操蛇图像,其余的饰兽面纹。操蛇神人图像在编钟纹饰中出现,还是首次。”②刘彬徽,王世振,黄敬刚:《湖北随州擂鼓墩二号墓发掘简报》,《文物》1985年第1期。又如三星堆神坛中所立术士手执残断枝状物,据学者考证其原型即为灵蛇:“古神话中,‘珥蛇’‘操蛇’‘践蛇’者,皆为具有异术的神怪或神巫,蛇与神与巫之联系,要在蛇为‘灵类’,具有神性,能够下地上天。三星堆二号坑出土的多件青铜蛇作为宗庙常设当具此巫文化意义。其中,蛇尾的弯曲造型与神坛立人所握枝状物残形有所相似,可为参证。又三星堆神树攀缘而下的龙,亦当理解为运载术士上下天地之间的驾乘,此亦可作为术士手执龙蛇的佐证。”③樊一,吴维羲:《三星堆神坛考》,《四川文物》2003年第2期。关于这类术士操蛇作法的形象,张光直先生曾指出人兽相伴的组合形象作为“人兽母题”或“巫蹻母题”,具有一定的普遍性,并进一步分析道:“在青铜时代的各种器物上还可以看到许多动物的形象。这种动物实际上是古代的宗教人物通天地时的助手。”④张光直:《考古学专题六讲》第一讲《中国古代史在世界史上的重要性》,北京:北京文物出版社,1986年,第8页。上述出现在乐器、神坛之上的操蛇者形象,恰好说明出现在特定礼器上的“操蛇之神”,确有在特殊场合使用的可能性,不失为对张光直先生此解的极好注脚。

此外,作为“操蛇之神”形象的术士,还有一个功能多被人们所忽视,即从蛇类的蜕皮新生、冬眠后苏醒进一步引申出来的治病疗救的功能。先民时代的术士不仅掌管着通灵祭祀,同时对攘灾祛病的关注也使他们拥有了早期医生的身份,即所谓上古时期的“巫医不分”。在《山海经》的记载中,著名的十大巫师便聚居在草药丛生的地方,可以想见采集药草也应当是他们的日常活动之一:“大荒之中,有山名曰丰沮玉门,日月所入。有灵山,巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫,从此升降,百药爰在。”①陈成:《山海经译注》卷16《大荒西经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第347页。《山海经·海内西经》还描述了巫医拥有神奇的不死之药:“开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相,夹窫寙之尸,皆操不死之药以距之。窫寙者,蛇身人面,二负臣所杀也。”②陈成:《山海经译注》卷11《海内西经》,上海:上海古籍出版社,2014年,第297页。蛇身多处均可入药,加之人们对蛇类蜕皮再生的向往,于是手执灵蛇的术士无疑更强化了自身的法力。类似术士成为医神的现象在西方同样存在,“操蛇之神”在西方多被赋予“医药之神”的美誉,现今包括世界卫生组织、中华医学会等多家医药卫生组织已将灵蛇缠绕权杖的形象吸纳为会徽的重要组成元素,其用意也即渊源于此。

3.人恶蛇阶段

进入文明时代之后,先民对自身力量的掌控逐渐增强,灵蛇的神秘性逐渐削弱,因此在蛇图腾信仰的末期,蛇类作为邪恶阴暗的代表处于被打击的地位,这一形象集中体现为神鸟践蛇以及墓葬中的方相打蛇。在神鸟与灵蛇相伴的众多图像资料中,我们发现灵蛇多被描绘地简单粗糙,似乎是属于被压制的一方,神鸟则凸显出气势昂扬的胜利者姿态,蛇的屈从压抑与鸟的强势高贵形成了鲜明的对比。正如有学者给出的解释:“从战国到秦汉这一阶段的绘画来看,鸟蛇相兼的造型已成某种定势,它们并不代表具体部族,这是部族消亡、文化融合的结果。由于图腾的消失,进入文明时代的人们与鸟禽亲近而远离蛇兽,所以在继承鸟蛇图式的基础上,往往站在鸟禽一边。并逐渐建立起‘鸟善蛇恶’的观念。这时期,鸟蛇相争经常是人们自身力量的寄托。”③周怡:《太阳鸟与鸟蛇并绘——中国早期鸟造型与鸟图腾的演变》,《寻根》1998年第5期。包括英雄人物斩蛇而意外获得神秘兵器的一类“操蛇之神”,同样建立在蛇恶的基础之上。有学者敏锐地指出,对灵蛇的控制正是基于某种权力的象征:“正如葛兰言在《中国古代的跳舞和神谭》里所说,这是所谓Poltach(波尔打吃)——争雄或竞霸——里不可或缺的‘神器’:在君主是鼎,对英雄就是剑刀;后者往往由可怖或神奇的动物来‘变化’或‘装饰’。所以,‘操蛇’就是制服敌害,控制命运,操纵权力。”④转引自萧兵:《操蛇或饰神——神性与权力的象征》,《民族艺术》2002年第3期。

而墓葬中出土的方相氏操蛇类实物资料更是丰富生动,像是淮阴高庄战国墓出土的铜器纹饰,便展示出处于追打状态下的这类神明,富于一种迥然不同的、似乎在恪尽职守的生动趣味。而大连营城子汉墓出土的壁画,也绘有一手操蛇,一手执旗的神怪形象:“门拱上方,绘有一个半身人状怪物,浓眉,瞠目,张口露齿,胡须伸展,面貌像人又似兽。颈上系带,袒胸,左右臂有兽毛,向两边伸展。左手握蛇,右手持旗。”⑤陶莎:《论大连营城子汉墓壁画与“羽化升仙”思想观念的传播》,《大连民族学院学报》2010年第2期。乐山柿子湾崖墓出土的画像石“位于崖墓后室甬道口侧,刻作人身怪首,有角,大耳,鼓眼,獠牙外撇,吐舌下垂,左手执兵器(斧或剑),右手执蛇。”⑥唐长寿:《乐山柿子湾崖墓画像石刻研究》,《四川文物》2002年第1期。有学者认为,此类看似“持蛇”“打蛇”的形象,当具有更为深层次的含义,神怪在此驱打的并非仅仅是具体意义上的蛇,更是以蛇为代表的众多邪魔鬼怪的象征:“这二幅图虽都不够完整,但主题明确,形态逼真,形象地反映了古代葬仪中的捕蛇和打蛇,应是《周礼》中的方相氏武装护丧,‘以戈击四隅,殴方良’的异化和同类。”①王崇顺,王厚宇:《淮阴高庄战国墓铜器图像考释》,《东南文化》1995年第4期。除了出土文物的二维图像资料,我们还可以从更为直观的三维立体镇墓俑雕塑来了解墓葬文化中的“操蛇之神”。从考古发掘的情况来看,操蛇镇墓俑的形象多见于四川一带,例如重庆化龙桥东汉砖墓出土的镇墓俑:“头上簪花一朵,舌头伸出(已缺),右手执斧,左手握蛇。”②胡人朝:《重庆市化龙桥东汉砖墓的清理》,《考古通讯》1958年第3期。成都天回山崖墓也出土了手执长蛇的镇墓俑:“镇墓俑头(或辟邪)……右手持斧,左手执一长蛇,形象森严恐怖。”③刘志远:《成都天回山崖墓清理记》,《考古学报》1958年第1期。张光直先生曾对上古时期人与动物的伴生关系做过精妙的总结:“在神话里,动物所扮演的角色,从族群的祖先,一直到上帝的使者;从先祖英雄的伴侣,一直到为英雄所征戮的恶魔。”④张光直:《中国青铜时代》,《商周神话与美术中所见人与动物关系之演变》,北京:三联书店,1983年,第288页。就先民与灵蛇的关系而言,这一论断也是极为贴切的。

三

值得注意的是,作为人类童年时期重要的图腾信仰,灵蛇崇拜拥有着莫大的普适性,在世界其他民族中亦不乏此类“操蛇之神”的鲜活案例,并且与我国的“操蛇之神”具有颇多相似之处:与创世始祖伏羲女娲人首蛇身的形象相类,《圣经》中的人类始祖亚当和夏娃也是拥有蛇一样光滑的皮肤:“《哈加达》记述:‘亚当、夏娃身上覆盖着一层角质硬皮,’甚至说亚当的硬皮‘明如日光,覆盖在他身上,犹如闪亮的外套。’即亚当外形如蛇,有鳞片和光滑的皮。这就是为什么亚当、夏娃一丝不挂,而且还不需要衣服的保护、遮蔽。”⑤[美]R.A.鲍勒著,刘仲敬译:《飞蛇与龙》第1章《伊甸园的飞龙们》,北京:光明日报出版社,2010年,第8页。古埃及的帝王经常手持蛇杖,古希腊神话中的太阳神阿波罗也有一支带翅的金蛇杖,可见灵蛇作为权力象征在东西方有着共同的适用性。《圣经·旧约》不仅表明摩西的权杖是由蛇变幻而来,更暗示出蛇具有治疗疾患的功能:“耶和华告诉摩西:‘你去找人做一只铜蛇高高挂在木杆上,叫被蛇咬伤的人看着假蛇,性命就可以保住。’于是摩西马上叫人用铜造了一条假蛇,挂上木杆,果然受伤的人一望到铜蛇后都复原痊愈了。”⑥郭素芳编著:《圣经的故事》第3章《带领者摩西的故事》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2002年,第93页。此外,克里特岛神庙里双手持蛇的大地母神,可视为兼具生殖崇拜与巫师信仰的双重意蕴;古埃及神话中处于孩童时期的何露斯作为鹰神的化身,出土文物中同样也留下了他双手操蛇的雕像,为我们展示了蛇鸟相生主题在其他民族的留存;再到印第安部落为祈祷风调雨顺而跳的“操蛇之舞”,又可以进一步追溯早期先民对蛇类自然属性的敬畏推崇。形态职能各异的“操蛇之神”从未在人类的生活和信仰中缺席,可谓直接见证并参与了蛇图腾崇拜生发衍变的漫漫历程。

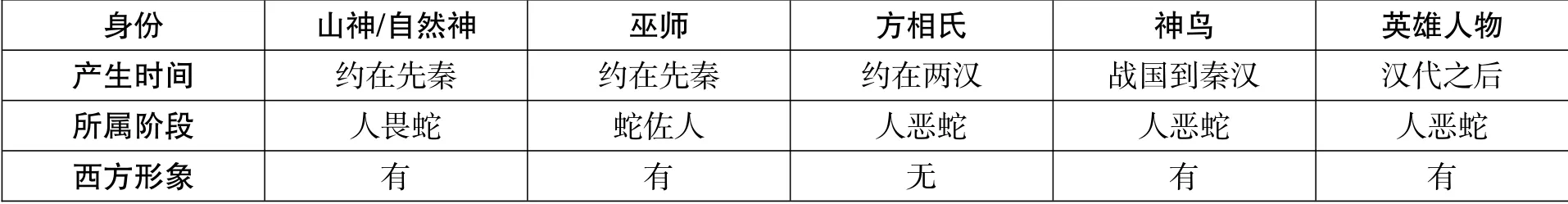

早在清代,我国便有学者关注到《圣经》与《山海经》中“操蛇之神”形象的相似性,并指出上古时期的巫文化信仰乃是造成这一相似性的根本原因:“《新约》书载摩西在旷野举蛇,与《海外西经》所称巫咸操蛇者相合,乃古神巫禁虎伏龙戏法。然则《山海经》之巫咸即摩西,灵山登葆山即西奈山,又何疑乎?”⑦(清)金永森:《西被考略》卷3《教门流别》,上海图书馆藏光绪二十九年武昌刻本,第6页。与世界其他民族的“操蛇之神”形象相比,我国的“操蛇之神”既展现出东西方在蛇图腾信仰领域的一致性,同时又昭示出鲜明的东方文化烙印,尤其是方相氏执蛇的形象更是显示出我国特有的丧葬信仰风习(见表1)。自《周礼》开始,方相氏执掌祛除墓室疫鬼的职责便被记录在史册中,并逐渐作为葬仪中不可缺少的环节被继承了下来:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。大丧,先柩;及墓,入圹。以戈击四隅,驱方良。”①(清)孙诒让撰,王文锦、陈玉霞点校:《周礼正义》卷59《方相氏》,北京:中华书局,2013年,第2493-2495页。孙诒让进一步在《周礼正义》中指出方相氏所驱除的“方良”,正是《庄子》中出现的神怪“方皇”:“方皇与方良音亦相近,疑皆一神。”《庄子》将罔象、夔、委蛇与方皇并举:“水有罔象,丘有峷,山有夔,野有彷徨,泽有委蛇。”根据陆德明的释文可知“彷徨”乃“方皇”的本字,司马彪在注解时也提到“方良”与蛇极为相类:“方皇,状如蛇,两头,五采文。”②(清)郭庆藩辑,王孝鱼整理:《庄子集释》卷7《达生》,北京:中华书局,1961年,第652-653页。汉代的傩舞中同样出现了方相氏执钺斩蛇的形象:“尔乃卒岁大傩,殴除群厉。方相秉钺,巫觋操茢。侲子万童,丹首玄制……捎魑魅,斫獝狂,斩蜲蛇,脑方良。囚耕父于清泠,溺女魃于神潢。残夔魖与罔像,殪野仲而歼游光。”薛综在注释时指出“方良,草泽之神也”,再次暗示了“方良”与蛇类的密切关联。同时结合出土文物的相关资料,我们发现墓葬中方相氏操蛇的形象大多出现在汉代以前,可以说恰恰是在《周礼》影响之下我国先民朴素丧葬观念的集中反映。自汉代佛教传入之后,民间丧葬观念便越来越多地受到佛教因素的浸染而呈现出生变的样貌,故而汉代以前的“操蛇之神”形象,是非常珍贵的巫傩时代先民墓葬文化的绝好例证。

表1

小 结

因为神话故事愚公移山而为大众所熟知的“操蛇之神”,并非只是存在于人们脑海中的文学想象。通过大量的出土实物和文献资料,我们发现这一形象切实植根于先民的信仰世界,并随着他们对蛇类掌控能力的不断提升而发生变化,因而我国“操蛇之神”形象的演变历程,实则反映了早期先民认识自然、掌控命运的主观探索历程。另一方面,“方相氏操蛇”形象在汉代以前的留存,为我们展示了在佛教文化尚未流入中国之前先民朴素的巫文化信仰在墓葬仪式中的遗迹。与世界其他民族的“操蛇之神”形象相比,这是仅见于我国早期墓葬文化的珍贵留存,更是华夏民族对于丰富世界蛇图腾信仰所做出的独特贡献。