整字–部件关系对等级汉字识别的影响研究 *

2019-06-06马利军韩镇洋

马利军 韩镇洋

(广州中医药大学心理学系,广州 510006)

1 引言

整体与局部是客观事物普遍联系的一种形式。由于人类视觉有限的注意和处理能力,信息加工的核心问题之一是整体和局部加工的选择优先性。在对文字认知的研究中,整体还是部分优先得到加工存在争论。对英语的研究表明,单词中字母认知存在“词优效应”(word superiority effects),即在英文单词中提取一个字母比在非英文单词中或单独加工一个字母时表现出优势(罗艳琳等, 2010)。字词的结构单位和形式在语言间存在差异。从字形看,汉字的结构包括笔画、部件、整字三个层次,个体如何快速的从言语材料中识别汉字是文本阅读的核心问题之一(Chen &Yeh, 2015)。不同于拼音文字简单的串行关系,汉字构造相对复杂,每个层次均包含不同的亚类。例如,相同的部件可以出现在整字结构不同的位置,形成不同的组合,也能扮演不同的功能(义符、声符),或在不同的汉字中使用不同的书写形式。汉字丰富的结构和构词法使得加工机制的争论较多。目前,对汉字加工的基本单元存在三种研究取向。

整体观认为汉字认知本质上是一种整体加工,整字是基本单元,对其识别是从“整体特性辨 识到局部特性辨识”的自上而下的过程(Liu,Chuk, Yeh, & Hsiao, 2016)。罗艳琳等(2010)发现,不同任务条件下部件字的部件认知判断速度最快,整字对部件认知发挥抑制作用,表现出“字劣效应”。因此,汉字是作为整体的视觉模式被表征,直接提取。特征观认为对汉字辨识是从“局部特性辨识到整体属性辨识”的认知过程。Luo,Proctor,Weng 和Li(2014)发现,在加工表意文字时,部件语义自动激活,而且整字对部件语义激活的干扰很小。Chen 和Yeh(2017)采用重复知盲范式探讨部件的位置(如: 院vs.除)和功能(如: 呼vs.和)相似是否会带来重复知盲,结果发现部件位置的重复知盲效应,证实汉字认知是从小的知觉单元组合为大的知觉单元,加工早期即对部件进行解码并提取其位置和功能(语义或声音)等信息。相互作用的观点认为汉字认知不能单纯地归为整体或部分任一方作用的结果。Taft(2006)的交互作用模型认为,部分和整体自身的特征,部分与部分、整体与部分的关系是影响汉字认知的重要变量。张积家(2007)以独体字组成等级汉字为材料的研究表明,汉字的知觉加工遵循自上而下和自下而上的双向平行加工。常玉林、王丹烁和周蔚(2016)通过对调汉字部首位置或增加(减少)汉字部件的笔画以形成部件位置错误和部件内容错误两类材料,同时改变字号大小来研究汉字局部和整体加工的优先性,证实整体和局部信息均得到激活。

在研究材料方面,罗春荣、纪桂萍和房路江(1987),以及张积家(2007)均采用独体字构建等级汉字作为实验刺激,但是,汉字的主体是形声字,在7000 个常用汉字中形声字占81%(Li &Kang, 1993)。那么,以独体字为研究对象的结论能否推广到全体汉字有待商榷。形声字由表示语义的义符和指示语音的声符构成。义符在汉字范畴语义提取中发挥作用,当义符与词义一致时起促进作用,不一致时起干扰作用,支持特征观(张积家, 王娟, 陈新葵, 2014)。除义符外,声符也是汉字认知研究不可缺少的部分。张积家和王惠萍(2001)的研究表明,声旁和整字音段相同、声调一致将促进对整字的命名。因此,义符和声符促进对整字的加工。如果将整字和部件设置为存在语义或声音冲突的等级汉字,义符和声符(部件)是否依旧激活并发挥作用呢?Navon(1977)基于对等级字母的研究提出“整体优先性假设”,指出小字母对相同大字母的加工没有作用。但是,罗春荣等(1987)使用简单汉字构建复合汉字的研究发现,小汉字与大汉字相同时促进了两者的加工速度。张积家(2007)采用等级汉字的模式研究发现,整体与局部语义相互干扰不仅抑制部件识别,也抑制整字识别。因此,无论是知觉层面(小图的知觉组织)还是语义层面(大汉字与小汉字的语义关系),均证实局部性质对整体加工的影响。通常,研究者通过控制汉字整体与部分间的意义关系、字形相似性等来探察其对汉字识别的影响。但是,由于汉字结构的诸多限制,研究常常未能完全匹配语料整体与部分的意义关系。汉字结构具有层次性、包含等级模式的特点。等级汉字相比等级字母能更好地控制整体与部分的关系,规避汉字部件信息的位置和结构效应。同时,等级汉字的部件和整字具有内在的语义联系,更符合汉字加工的常态。

另外,在等级刺激形成的视角对加工的作用方面,Kinchla 和Wolfe(1979)发现当刺激的视角小于7°时出现整体优势,当刺激的视角大于10°时则出现部分优势。即知觉系统偏爱优先加工某种确定大小的刺激,之后再加工其它刺激。但是,在等级汉字认知中视角发挥作用的研究结论存在争议。罗春荣等(1987)发现,整体和局部的“相对大小”不是造成两者加工差异的主要原因,视角不影响整体与局部加工的优先性。蔡治(2003)选取2°~19°之间7 个视角的研究表明,只有在10°和19°视角下对汉字识别存在影响,其它视角条件下反应时无差异,10°到11°则是最佳视角。

另外,基于物体的注意理论认为在物体内部和物体间注意的分配机制不同。例如,Li 和Logan(2008)发现,当目标汉字出现在被提示的词汇内部时比出现在词汇外部时反应更快。汉语使用者的词汇知识将能够组成词语的两个汉字知觉为一个物体,即词汇信息决定了物体的形成和注意的分配。随后,Yuan 和Fu(2014)发现在单个汉字层面也存在此种效应,即注意在可组成汉字的两个部件内部比在无法组成汉字的两个部件间转移得更快。由于汉字部件具有意义性,其与整字形成促进和竞争的双重关系,也方便将该问题推进到概念水平。综上,本研究拟采用等级模式研究不同视角条件下义符、声符(部分)对等级汉字(整体)识别过程的影响。实验1 以“义符”为加工起点,要求被试对大、小汉字进行语义(概念)判断,揭示义符在识别等级汉字中的作用;实验2 以“整字”为加工起点,要求被试进行知觉层面的正字法判断,探讨声符在等级汉字加工中的作用。

2 实验1 义符与整字语义一致性对等级汉字加工的影响

2.1 被试

60 名大学生,男女各半,平均年龄21.27 岁±1.32 岁。视力或矫正视力正常,实验后获得适量报酬。

2.2 实验材料

实验材料是由小汉字组成的大汉字,即等级汉字。所选大汉字与小汉字义符相同,声符不同,且均为左形右声汉字。正式实验中等级汉字共60 个,练习中等级汉字共15 个。等级汉字分为4 类:①大小汉字均属其义符所属范畴,称为“大、小汉字一致”,如“姐–妇”,记作“D+X+”;②大汉字属其义符所属范畴,小汉字不属其义符所属范畴,称为“大汉字一致、小汉字不一致”,如“浪–汉”,记作“D+X–”;③大汉字不属其义符所属范畴,小汉字属其义符所属范畴,称为“大汉字不一致、小汉字一致”,如“妨–姐”,记作“D–X+”;④大小汉字均不属其义符所属范畴,称为“大、小汉字均不一致”,如“权–枉”,记作“D–X–”。为使各组汉字出现在“大”、“小”位置上的概率相同,避免被试对实验材料的学习形成记忆定势和学习规律,安排各组材料在两个位置均出现1 次。其中第②组中大汉字为第①组中小汉字,小汉字为第④组中大汉字;第③组中大汉字为第④组中小汉字,小汉字为第①组中大汉字。等级汉字呈现的视角分为两种:①小视角,大汉字6.7°,小汉字0.73°;②大视角,大汉字10.72°,小汉字1.17°。等级汉字样式(如“姐–妇”)见图1。

请50 名本科生(非正式实验被试)采用5 点量表对所用汉字单字属其义符范畴的程度进行评定,最终材料属其义符范畴的程度都在3.5 以上或1.5 以下,F(1, 58)=140.43,p<0.001。匹配每种汉字的字频和笔画数,见表1。分别对每种等级汉字类型下的汉字进行F 检验,发现以字频为考察对象时,F(3, 56)=0.51,p>0.05;以笔画数为考察对象时,F(3, 56)=2.36,p>0.05。

表 1 各种等级汉字类型下汉字的平均字频和笔画数

2.3 实验设计

实验采用4×2×2 混合设计。其中,等级汉字类型4 和反应目标2(大汉字、小汉字)为组内变量;视角2(小视角、大视角)为组间变量。正式实验分两组,每组实验的视角固定,各包括120 次刺激,60 个等级汉字完全随机化呈现2 次。

2.4 实验程序

实验分两个阶段。首先是学习阶段,让被试阅读电子版学习材料,材料为正式实验中用到的等级汉字,告知被试汉字是否属其义符所属范畴及其标准。当被试确信掌握后休息2 分钟。之后为正式实验阶段。首先呈现指导语,被试通过练习阶段熟悉实验流程。实验中,首先呈现注视点1000 ms,提示被试注意力集中在屏幕中央并依据注视点选择目标刺激反应,若呈现红色注视点“●”,则对大汉字反应,忽略小汉字;若呈现绿色注视点“▲”,则对小汉字反应,忽略大汉字。空屏100 ms,呈现等级汉字。要求被试既快又准地判断目标汉字是否属其义符所属范畴并按键反应,一半的被试选择“是”反应时按F 键,“否”反应时按J 键,另一半被试按键相反。反应后计时结束,刺激界面消失。空屏500 ms 后进入下一次测试。整个实验包括135 次试次,其中15 次为练习刺激。为防止疲劳,当被试完成一半实验项目后强制休息2 分钟。

2.5 实验结果

因个别被试反应失误,小视角组和大视角组各删除3 个极端反应的被试数据,即每组各有27 名被试进入统计分析。删除反应不正确的数据1023 个,占全部数据的15.79%。同时,删除M±2SD 以外的数据290 个,占全部数据的4.48%。结果见表2。

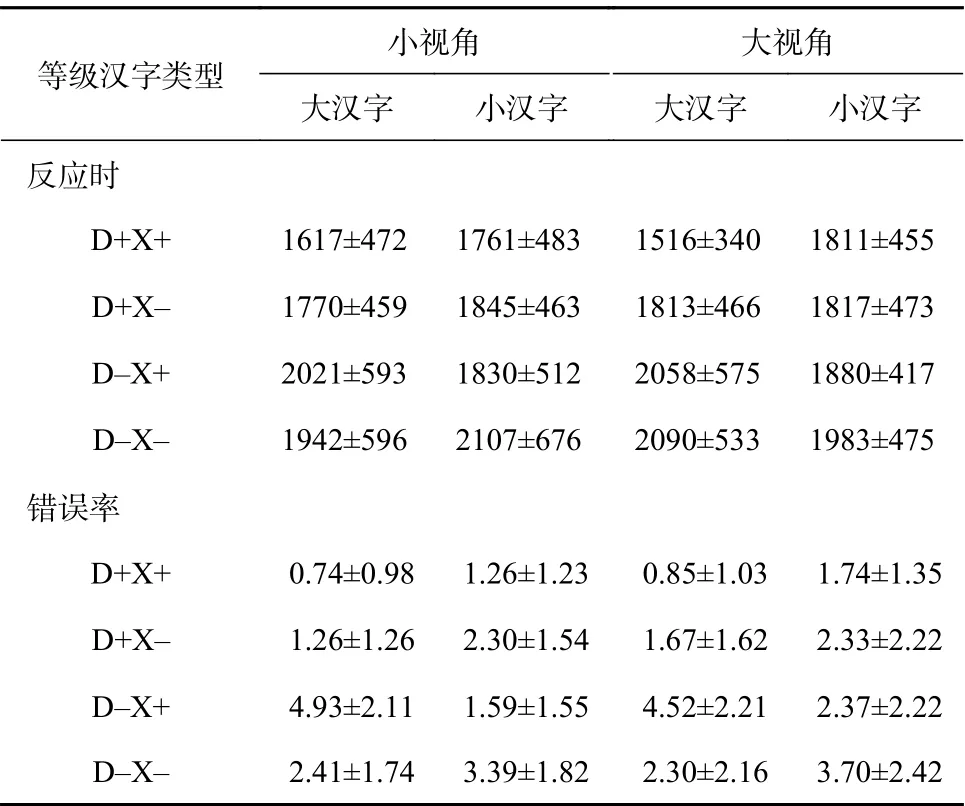

表 2 被试在不同视角条件下对各类等级汉字的平均反应时(ms)和错误率(%)

对反应时数据进行混合测量方差分析,结果表明,等级汉字类型的主效应显著,F1(3, 156)=24.70,p<0.01,η2=0.32,F2(3, 224)=24.98,p<0.01,η2=0.41。反应目标与等级汉字类型的交互作用显著,F1(3, 156)=8.85,p<0.01,η2=0.15;F2(3, 224)=10.12,p<0.01,η2=0.21。简单效应分析表明,当反应目标为大汉字时,对D+X+类型等级汉字的反应时显著快于其它三种等级汉字类型,ps<0.01;对D+X–类型等级汉字的反应时显著快于D–X+和D–X–类型等级汉字的反应时,ps<0.01。当反应目标为小汉字时,对D–X–类型等级汉字的反应时显著慢于其它三种等级汉字类型,ps<0.05。当等级汉字为D+X+类型时,对大汉字反应显著快于对小汉字的反应,p<0.01;当等级汉字为D–X+类型时,对大汉字反应显著慢于对小汉字反应,p<0.01。

反应目标、等级汉字类型与视角三者的交互作用被试检验边缘显著,F1(3, 156)=2.55,p=0.058,η2=0.05;项目检验显著,F2(3, 224)=2.98,p<0.05,η2=0.10。简单效应分析表明,在两种视角条件下,当等级汉字为D+X+类型时,对大汉字反应显著快于对小汉字反应,p<0.05。在小视角条件下,当等级汉字为D–X–类型时,对大汉字反应显著快于对小汉字反应,p<0.001。然而,当等级汉字为D–X+类型时,无论大小视角,对大汉字的反应均显著慢于对小汉字的反应,ps<0.05。在小视角条件下,当反应目标为大汉字时,对D+X+类型等级汉字的反应显著快于对D–X+和D–X–类型等级汉字的反应,ps<0.001;对D+X–类型等级汉字的反应显著快于对D–X+类型等级汉字的反应,p<0.05。当反应目标为小汉字时,对其它三类刺激的反应均显著快于对D–X–条件下等级汉字的反应,ps<0.05。在大视角下,当反应目标为大汉字时,对D+X+条件等级汉字的反应显著快于其它三类反应,p<0.001;对D+X–类型等级汉字反应显著快于对D–X+和D–X–类型等级汉字的反应,ps<0.05。其它主效应和交互作用均不显著。

对错误率数据进行三因素混合测量方差分析,结果表明,等级汉字类型的主效应显著,F1(3, 156)=49.38,p<0.01,η2=0.46;F2(3, 224)=14.40,p<0.01,η2=0.23。反应目标与等级汉字类型交互效应显著,F1(3, 156)=35.00,p<0.01,η2=0.39;F2(3, 232)=12.54,p<0.01,η2=0.19。简单效应检验表明,当反应目标为大汉字时,D+X+类型等级汉字的错误率均显著低于其它三种类型等级汉字的错误率,ps<0.05;D+X–类型等级汉字的错误率显著低于其它两类条件,ps<0.05。当反应目标为小汉字时,三种条件下的错误率均显著低于D–X–类型等级汉字的错误率,ps<0.05,D+X+类型等级汉字的错误率显著低于D+X–类型等级汉字的错误率,p<0.05。当等级汉字为D+X+和D+X–类型时,被试对大汉字反应的错误率显著低于对小汉字反应的错误率,ps<0.05。而当等级汉字为D–X+类型时,对大汉字的错误率显著高于对小汉字的错误率,p<0.01;当等级汉字为D–X–类型时,大汉字的错误率显著低于小汉字的错误率,p<0.01。此外,其它主效应和交互作用均不显著。

2.6 讨论

研究发现,无论大小视角,当等级汉字为D+X+类型时,被试对大汉字反应既快又准,证实当大小汉字均属其义符所属范畴时,对等级汉字的加工符合“整体优先性假设”。但是,整体优先性并未出现在D+X–类型的等级汉字条件下,暗示在这种条件下被试对大汉字的加工可能受到小汉字义符归属不一致的干扰。当被试加工D–X+类型条件下的大汉字时,无论哪种视角条件,被试对大汉字的反应均显著慢于对小汉字的反应且错误率更高,大汉字义符归属不一致且等级汉字中大小汉字关系不一致会干扰对等级汉字的加工,表现出汉字整体加工优势的反转。同时,除了在大视角条件下对小汉字进行的反应外,在其它三种情况下,大汉字义符一致条件下的反应时和错误率均显著低于大汉字义符不一致的条件,暗示在对客体加工过程中,整体性质具有决定性的作用。而且,在大汉字一致的条件下,小汉字是否一致对大视角条件下对大汉字的反应产生影响,但是未能影响在大汉字不一致的条件下基于同等线索的两类反应,表明大汉字的属性限制“小汉字义符是否一致”的作用发挥。但是,在小汉字一致的条件下,大汉字是否一致影响在两类视角条件下对大汉字的反应,却未能影响对小汉字的加工,暗示整体加工优势的作用受到注意资源的限制。注意转换理论认为,注意资源在物体内部转换比在物体之间转换所消耗的资源少。对于大汉字义符一致和不一致两种情况,义符一致易化注意资源的转换,义符不一致却消耗了注意资源。同时,对于小汉字而言,其与大汉字已经构成了“物体内外”的关系,由于大汉字的加工具有自动化的特点,因此,当对小汉字进行判断时,小汉字的义符和大汉字之间的转换需要耗费更多的资源。

形声字分为义符和声符两部分,由于义符与整字除了字形部分一致外,还具有语义隶属关系,因此,其对整字的影响可能与声符并不相同。Tao,Au 和Hsiao(2014)的研究表明,由于书写经验和感知运动训练的影响,熟练汉语使用者会对汉字加工表现出左侧偏侧化优势。那么,声符是否会在汉字加工中自动激活并发挥作用呢?

3 实验2 声符与整字字形、读音一致性对等级汉字加工的影响

3.1 被试

30 名本科生,男女各半,平均年龄20.42 岁±0.94 岁。视力或矫正视力正常,实验后获得适量报酬。

3.2 实验材料

实验材料是由小汉字组成的大汉字,即等级汉字。其中①12 对大汉字与对应的小汉字声符相同、义符不同且声符读音与整字读音相同(声母、韵母相同, 但声调可能不同),如“订–钉”,称为“声符一致、读音一致”,记作“S+D+”;②12 对大汉字与对应的小汉字声符相同、义符不同且声符与整字读音不相同,如“哄–拱”,称为“声符一致、读音不一致”,记作“S+D–”;③12 对大汉字与对应的小汉字声符、义符均不同,如“扛–灿”,称为“声符不一致”,记作“S–D–”;④分别用笔画数相同的义符替换以上大汉字或小汉字的义符,使之形成假字,即36 个含假字的等级汉字,该类等级汉字反应结果不纳入统计分析。因此,正式实验中等级汉字共72 个,练习中等级汉字共15 个。匹配大小汉字之间的字频和笔画数,见表3。对频率和笔画数进行F 检验,结果表明,以频率为因变量时,F(5, 66)=1.49,p>0.05;以笔画数为因变量时,F(5, 66)=0.44,p>0.05。

表 3 各类等级汉字的平均字频和笔画数

3.3 实验设计与程序

实验采用3×2 组内设计。两个自变量分别为等级汉字类型和反应目标。每个测验组包括159 次刺激,其中15 次为练习刺激,另外72 个等级汉字完全随机化呈现2 次。程序与刺激呈现同实验1。被试的任务是在等级汉字呈现之后,既快又准地判断目标汉字是否为真字并按键反应,一半的被试进行“是”反应时按F 键,“否”反应时按J 键,一半的被试按键相反。

3.4 结果与分析

删除1 名极端反应的被试数据,对29 名被试的数据进行统计分析。删除反应不正确及M±2SD以外的数据共309 个,占全部数据的14.79%。结果见表4。

表 4 被试对各类等级汉字的平均反应时(ms)和错误率(%)

反应时的重复测量的方差分析表明,反应目标的主效应不显著,F1(1, 28)=0.43,F2(1,66)=1.03,p>0.05。等级汉字类型的主效应显著,F1(2, 56)=3.35,p<0.05,η2=0.09;F2(2,66)=4.41,p<0.05,η2=0.11。反应目标和等级汉字类型的交互作用显著,F1(2, 56)=3.68,p<0.05,η2=0.12;F2(2, 66)= 3.50,p<0.05,η2=0.10。简单效应分析表明,当等级汉字为S+D+类型时,对大汉字的反应边缘显著快于对小汉字的反应,p=0.06;当反应目标为大汉字时,对S+D+类型等级汉字反应显著快于对S–D–类型等级汉字的反应,p<0.05。

错误率的重复测量的方差分析表明,反应目标的主效应不显著,F1(1, 28)=0.12,F2(1, 66)=0.06,p>0.05。等级汉字类型的主效应不显著,F1(2, 56)=0.87,F2(2, 66)=0.55,p>0.05。反应目标和等级汉字类型的交互作用显著,F1(2, 56)=6.03,p<0.05,η2=0.16;F2(2, 66)=3.74,p<0.05,η2=0.11。简单效应分析表明,当等级汉字为S+D–类型时,对大汉字反应的错误率显著低于对小汉字反应的错误率,p<0.05;当等级汉字类型为S–D–类型时,对大汉字反应的错误率显著高于对小汉字反应的错误率,p<0.05。当反应目标为大汉字时,对S+D–类型等级汉字反应的错误率显著低于对S–D–类型等级汉字反应的错误率,p<0.05。

3.5 讨论

当反应目标为大汉字时,对S+D+类型等级汉字的反应要显著快于对S–D–类型等级汉字的反应,对S+D–类型等级汉字的反应的错误率显著低于对S–D–类型等级汉字的反应的错误率。这说明声符一致时对等级汉字识别存在易化作用,而且促进作用不仅来自字形上的贡献,还有来自字音的作用。Zhou 和Marslen-Wilson(1999)的研究发现,当启动字的声旁与目标字具有语义关系,或者启动字与目标字的声旁具有语义关系时,均发现显著的启动效应,证实亚词汇的加工包括声音和语义两个方面。此外,当等级汉字为S+D+类型时,对大汉字的反应显著快于对小汉字的反应,暗示对此类型等级汉字的识别存在整体优先性。同时,当等级汉字为S+D–类型时,对大汉字反应的错误率显著低于对小汉字反应的错误率,p<0.05;当等级汉字为S–D–类型时,对大汉字反应的错误率显著高于对小汉字反应的错误率,p<0.05,说明声符是否一致能调节整体优先性效应。即当大小汉字声符一致时,声符对等级汉字的识别起积极促进作用,由于整体优先性的存在,促进作用将优先反映在大汉字上,大汉字的错误率较低;反之,当大小汉字声符不一致时,声符对等级汉字的识别起干扰作用,由于等级优先性的存在,干扰作用也首先投射在大汉字上,大汉字的错误率较高。声符所携带的字形和语音信息在加工过程中自动解码,并促进或干扰对整字的加工。

4 总讨论

4.1 汉字加工的整体优先性

本研究发现,在对由形声字组成的等级模式中存在加工的整体优先性。实验1 发现,无论大小视角,当等级汉字为D+X+类型时,对大汉字反应均显著快于对小汉字反应,表明当大小汉字所提供的义符、字形和读音等信息匹配时,大小汉字之间识别的快慢取决于其是整体还是部分,整体具有加工优势。此外,在不同视角条件下,大小汉字的比例均为9.17∶1,大汉字优先得到识别,表明整体优先性取决于汉字的绝对大小,与罗春荣等(1987)结果一致。实验2 表明,当等级汉字为S+D+类型时,对大汉字的反应显著快于对小汉字的反应。而且,声符一致时大汉字错误率低,声符不一致时大汉字错误率高。

同时,反应目标调节等级汉字类型的反应时。当目标为大汉字时,对等级汉字类型的区分度较高。但是,当目标为小汉字时,对等级汉字类型的辨识度较低,仅在大小汉字义符均不一致时反应最慢,对其它三类反应无区分。由于整体优先性对小汉字的抑制作用,即使实验1 要求被试基于“部件”对整字进行反应,部件的加工优势效应也未能显现,表现出“字劣效应”。另外,在大汉字义符不一致时,小汉字义符是否一致对等级汉字加工的反应时影响弱。本研究结果得到许多研究的证实。罗艳琳等(2010)发现,无论是先呈现整体还是先呈现部件,均表现出“字劣效应”。即在同样条件下,整字具有加工优势,而且与拼音文字不同,整字对部件具有抑制作用。研究者认为汉字是方块字符,图形文字可能具有更强的整体性,同时,汉字部件更依赖于整体,独立性差,限制了加工优势。Taft(2006)认为,对汉字语音和语义的激活需要首先通达汉字整体Lemma 概念结点。Yuan 和Fu(2014)采用形声字的分离模式来研究视觉选择以何种信息表征,发现自上而下的加工自动地将两个独立的部件组合为完整的汉字。语义信息在整字层面发挥整合作用。

4.2 义符和声符对等级汉字识别的影响

汉字研究既要关注整字的性质,也要考察要素与整字的关系。义符是汉字重要的亚词汇构件,它发挥字形、语义和语法等功能。张积家(2007)发现,当整体与部分意义一致时被试反应快,当意义无关时,延缓对整体或部分的认知。本研究却证实,在由形声字组成的等级模式中,汉字是否属其义符所属范畴对汉字识别具有重要意义。当整体与部分同属其义符所属范畴时,刺激反应快,部件信息的激活易化对整体的加工;但当意义无关或相反时,是否延缓对刺激的反应依赖于具体的条件。当目标字与非目标字不一致时,整体与部分的意义无关,两者形成义符字形一致、语义无关条件,义符将根据目标汉字类型对识别过程产生不同影响。例如,在小视角下,当反应目标为大汉字时,对D+X–类型等级汉字的反应要显著快于对D–X+类型等级汉字的反应,即前者反应目标的义符促进了对刺激的识别(小汉字未能发挥有效的干扰作用),后者反应目标的义符抑制了对刺激的识别(大汉字义符字形的易化作用较弱)。基于物体注意的注意优先理论认为,当注意被吸引到某一空间位置后,将被优先分配到已被注意的物体范围内,使得被注意物体的非注意部分比其他物体得到更多的加工,而且这一过程常常自动进行。因此,本研究中当要求被试对大汉字进行反应时,小汉字中的信息同样得到激活。

其次,在大视角下,当反应目标为大汉字时,对D+X–类型等级汉字的反应要显著快于对D–X–类型等级汉字的反应,说明当整体与部分均不属其义符所属范畴,反应没有加快,在四类反应中最慢,表明义符的促进或抑制效果调节对目标字的加工。Malcolm 和Shomstein(2013)的研究表明,知觉层面和语义层面的信息对注意产生独立的影响,而且语义信息可以不受知觉信息的干扰,决定基于物体的注意分配,即义符的语义信息可以不受其位置的影响而得到激活。本研究的结果证实了上述假设,义符是否一致成为语义反应的重要调节因素。在汉字加工中,字音不是最先激活的,但对汉字识别具有重要意义(陈宝国,王立新, 彭聃龄, 2003)。当被试知觉等级汉字时率先激活了字形信息,声符在字形上的一致能加快对等级汉字的识别,无论声符与整字读音是否相同,对声符一致条件的反应均比对声符不一致条件的反应要快。随着汉字识别进程的进行,字音信息得到激活,声符在读音上的一致在字形的基础上进一步促进对目标的识别,并使得S+D+类型等级汉字的反应最快。此外,声符一致时,对大汉字反应的错误率显著低于对小汉字反应的错误率;声符不一致时,趋势相反,说明声符对等级汉字识别的作用将与整体优先性结合,反映在对整体刺激的识别上。

4.3 汉字识别是整字与部件互相作用的过程

与拼音文字通过字母并排在一起不同,汉字依赖于非线性的不同加工单元的组合。结构提供了整体的线索,激活自上而下的加工;而义符和声符则提供局部线索,激活自下而上的加工,通过整体和局部线索的双向激活,汉字加工的双通路得以有效进行。而且,由于义符的语义功能,使得局部与整体有可能并能够进行有效的语义互相作用。本研究发现,当大汉字义符与其所属范畴一致时,小汉字是否一致影响反应时间,表明小汉字的作用受大汉字类型调节,暗示部分与整体关系影响等级汉字的加工。本研究结果得到一系列汉字认知研究的支持。Taft(2006)提出的交互激活模型认为,识别整字受到部件频率的影响,Lemma 层是连接字形和整字语义的中枢。正字法系统在汉字识别中发挥重要作用,与英文不同,正字法系统包含部件的位置信息。部件的位置信息对整字识别敏感(躯–枢存在启动效应,但是,欧–枢不存在启动效应)。整字与部件存在交互激活。Yeh,Chou 和Ho(2017)发现,虽然诸如“猜、恤”等不含颜色语义的汉字,仅仅是由于声符是颜色字或语义与颜色有关,也出现Stroop效应,表明汉字加工中即使声符与整字语义激活存在冲突,声符的语义依旧自动激活。

同时,依据基于物体的的注意(赵欣, 袁杰,徐依宁, 傅世敏, 2014),视觉注意倾向于将属于同一物体的各个特征一同选择作为客体刺激。本研究中的等级汉字,小汉字由义符、声符构成,大汉字由小汉字构成,它们共同组成同一个物体。无论是对大汉字还是对小汉字进行反应,同一物体范围内的感觉表征均得到自动增强。但是,实验1 的任务要求被试基于“自下而上”的线索进行语义判断,在大、小汉字义符表征不一致时,任务要求破坏了客体表征的连续性,拆分了注意形成的感觉表征。大汉字义符是否与其义符所属范畴一致发挥决定性的作用,表明大汉字不一致条件对表征连续性的破坏吸引了更多的资源。实验2 要求被试基于“自上而下”的线索进行知觉判断,同样发现声符和读音在等级汉字加工中吸引了资源,发挥相应的促进或阻碍作用。因此,在汉字加工中,对部件的整合自动发生(整体优势的作用),部件也会成为注意分配的有效刺激,支持汉字加工的交互激活模型。事实上,对汉字基于物体注意的研究表明,在汉字认知过程中,整体通常自动激活,吸引注意资源,形成整体加工优势。而注意的分配遵循可变的策略性过程,其依据任务要求或“部分”信息形成特定的加工策略,产生灵活的梯度效应。注意将以整个汉字为加工对象,将汉字内部的部件作为注意分配的后续梯度,由于人类加工的本质在于寻求物体的意义,因此,义符和声符等部分必然会得到注意的分配。Liu,Wang 和Zhou(2011)证实,涉及不同类型物体加工的注意分配受个体注意策略的影响,但是,当双字词出现在同一个物体内部时,加工受语义调节。当双字词出现在不同物体内部时,加工除了受语义调节,还受策略调节。因此,在同一物体内部,语义加工自动发生,注意策略更多地调节不同物体内部的注意分配。

5 结论

(1)汉字形声字的等级模式存在加工的整体优先性;整字和部件在加工过程中存在互相作用,支持交互激活作用模型和整体与部分知觉的双向平行加工假设。

(2)义符对等级汉字识别过程存在影响,其促进或抑制效果随着等级汉字与其义符所属范畴的关系而叠加;声符对等级汉字识别过程存在影响,其作用与整体优先性结合。对汉字加工的注意分配表现为首先自动激活整体语义,之后注意资源形成梯度分配,受部分性质的影响。

参 考 文 献

北京语言学院语言教学研究所. (1986). 现代汉语频率词典. 北京: 北京语言学院出版社.

蔡治. (2003). 视角对汉字识别影响的研究 (硕士学位论文). 西南师范大学, 重庆.

常玉林, 王丹烁, 周蔚. (2016). 字形判断过程中的整体与局部优先效应:来自反应时和眼动指标的证据. 心理科学, 39(5), 1040–1044.

陈宝国, 王立新, 彭聃龄. (2003). 汉字识别中形音义激活时间进程的研究(II). 心理学报, 35(5), 576–581.

罗春荣, 纪桂萍, 房路江. (1987). 从汉字识别看视觉信息检测的整体优先性. 心理学报, 19(2), 184–189.

罗艳琳, 王鹏, 李秀军, 石雅琪, 陈墨, 王培培, … 罗跃嘉. (2010). 汉字认知过程中整字对部件的影响. 心理学报, 42(6), 683–694.

张积家. (2007). 整体与部分的意义关系对汉字知觉的影响. 心理科学,30(5), 1095–1098, doi: 10.3969/j.issn.1671-6981.2007.05.017.

张积家, 王惠萍. (2001). 声旁与整字的音段、声调关系对形声字命名的影响. 心理学报, 33(3), 2–6.

张积家, 王娟, 陈新葵. (2014). 义符研究20 年: 理论探讨、实验证据和加工模型. 心理科学进展, 22(3), 381–399.

赵欣, 袁杰, 徐依宁, 傅世敏. (2014). 基于物体的注意的机制与影响因素.心理科学进展, 22(11), 1708–1722.

Chen, Y. C., & Yeh, S. L. (2015). Binding radicals in Chinese character recognition: Evidence from repetition blindness. Journal of Memory and Language, 78, 47–63, doi: 10.1016/j.jml.2014.10.002.

Chen, Y. C., & Yeh, S. L. (2017). Examining radical position and function in Chinese character recognition using the repetition blindness paradigm. Language, Cognition and Neuroscience, 32(1), 37–54, doi:10.1080/23273798.2016.1227856.

Kinchla, R. A., & Wolfe, J. M. (1979). The order of visual processing:"Top-down", "bottom-up" or "middle-out". Perception & Psychophysics,25(3), 225–231.

Li, Y., & Kang, J. S. (1993). Analysis of phonetics of the ideophonetic characters in modern Chinese. In Y. Chen (Ed.), Information analysis of usage of characters in modern Chinese (pp. 84–98). Shanghai:Shanghai Education Publisher.

Li, X. S., & Logan, G. D. (2008). Object-based attention in Chinese readers of Chinese words: Beyond Gestalt principles. Psychonomic Bulletin &Review, 15(5), 945–949.

Liu, D. L., Wang, Y. H., & Zhou, X. L. (2011). Lexical- and perceptualbased object effects in the two-rectangle cueing paradigm. Acta Psychologica, 138(3), 397–404, doi: 10.1016/j.actpsy.2011.09.008.

Liu, T. Y., Chuk, T. Y., Yeh, S. L., & Hsiao, J. H. (2016). Transfer of perceptual expertise: The case of simplified and Traditional Chinese character recognition. Cognitive Science, 40(8), 1941–1968, doi:10.1111/cogs.12307.

Luo, C. M., Proctor, R. W., Weng, X. C., & Li, X. S. (2014). Spatial Stroop interference occurs in the processing of radicals of ideogrammic compounds. Psychonomic Bulletin & Review, 21(3), 715–720.

Malcolm, G., & Shomstein, S. (2013). High-level semantic information affects attentional allocation within and between objects. Journal of Vision, 13(9), 770, doi: 10.1167/13.9.770.

Navon, D. (1977). Forest before trees: The precedence of global features in visual perception. Cognitive Psychology, 9(3), 353–383, doi:10.1016/0010-0285(77)90012-3.

Taft, M. (2006). Processing of characters by native Chinese readers. In P.Li, L. H. Tan, E. Bates, & O. J. L. Tzeng (Eds.), The handbook of east Asian psycholinguistics, Vol. 1: Chinese (pp. 237–249). Cambridge:Cambridge University Press.

Tao, R. V., Au, T. K., & Hsiao, J. H. (2014). Perceptual expertise: Can sensorimotor experience change holistic processing and left-side bias?Psychological Science, 25(9), 1757–1767, doi: 10.1177/0956797614541284.

Yeh, S. L., Chou, W. L., & Ho, P. (2017). Lexical processing of Chinese sub-character components: Semantic activation of phonetic radicals as revealed by the Stroop effect. Scientific Reports, 7(1), 15782, doi:10.1038/s41598-017-15536-w.

Yuan, J., & Fu, S. M. (2014). Attention can operate on semantic objects defined by individual Chinese characters. Visual Cognition, 22(6),770–788, doi: 10.1080/13506285.2014.916772.

Zhou, X. L., & Marslen-Wilson, W. (1999). The nature of sublexical processing in reading Chinese characters. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 25(4), 819–837, doi:10.1037/0278-7393.25.4.819.