《诗经》“采采”再探

2019-06-05雪吟

雪吟

摘 要:“采”字是一个常用汉字,《诗经》中有17篇出现“采”字。本文就《诗经》中“采采”一词的原义、词性、用法进行辨析,并探索“采”字的本字、借字及派生、孳乳的历程。以文字学的基本方法和语言学的新近发现,正本清源,确定《诗经》中“采采”的意义为“茂盛的样子”,而非“采了又采”。

关键词:《诗经》;采采;本字

《诗经》中的叠字(重言)众多,305篇中有160篇运用叠字。“采”字是一个常用汉字,《诗经》中17篇出现“采”字,其中4篇出现叠字“采采”。历代学者对“采采”这一叠词的词性和意义莫衷一是,至今尚无定论。分歧主要集中在《诗经·周南·卷耳》和《诗经·周南·芣苢》。一种观点是将“采采”作为动词,释为“采了又采”,此说以毛亨为代表。另外一种观点将“采采”作为形容词,释为“茂盛的样子”,此说以马瑞辰为代表。前者占大多数。下面我们就结合“采”的本字、借字及其派生、孳乳的历程,借鉴语言学的新发现、新成果,进一步揭示《诗经》中“采采”的本来面目。

一、《诗经》中“采采”的争议

(一)“采采”的意思

《诗经·周南·卷耳》有“采采卷耳,不盈顷筐”,其中“采采”的意思,历来有以下几种观点:

1.“采之又采”说

《荀子·解蔽》:“顷筐易满也,卷耳易得也,然而不可以贰周行。故曰:心枝则无知,倾则不精,贰则疑惑。”杨倞注:“采易得之物,实易满之器,以怀人寘周行之心。”《诗经·周南·卷耳》毛亨传曰:“采采,事采之也。”孔颖达疏:“言事采之者,言勤事采此菜也。”王先谦《诗三家义集疏》曰:“《芣苢》薛君(笔者注:即薛汉《韩诗章句》)说云:“‘采采而不已。此‘采采诗义当同,采而又采,是不已也。”朱熹《诗集传》:”……采采,非一采也。”王安石《诗经新义》:“卷耳易得之菜……今也采采卷耳,非一采而乃至于不盈者,以其志在进贤,不在于采卷耳也。亦犹《采绿》之诗曰:‘终朝采蓝,不盈一襜。终朝采绿,不盈一掬,谓其志在于怨旷,而不在于采蓝、采绿也。”由此可知,从荀子所生活的先秦时代开始,一些儒家学者已将“采采”解释为“采之又采”。

2.“状盛多之貌”说

清代学者戴震《诗经补注》卷一云:“诗曰‘采采芣苢,又曰‘蒹葭采采,又曰‘蜉蝣之翼,采采衣服,皆一望众多者。卷耳、芣苢,又见其多而易得之物。”马瑞辰《毛诗传笺通释》卷二案曰:“《蒹葭》诗‘蒹葭采采,传:‘采采,犹萋萋也。‘萋萋犹‘苍苍,皆谓盛也。……此诗及《芣苢》诗俱言‘采采,盖极状卷耳、芣苢之盛。《芣苢》下句始云‘薄言采之,不得以上言‘采采为采取。此诗下言‘不盈顷筐,则采取之义已见,亦不得以‘采采为采取也。《芣苢》传:‘采采,非一辞也。亦状其盛多之貌。”

从上面的论述可以看出,训“采采”为“采之又采”的学者,大都继承了荀子的观点,并一直延续到汉代、宋代乃至当代。清代学者戴震则将《卷耳》《芣苢》两篇中的“采采”皆训为“众多貌”。马瑞辰《毛诗传笺通释》在戴震的基础上,结合《卷耳》《芣苢》的具体语境,进一步完善了这一观点,认为这里的“采采”不是“采取”义而是“状其盛多之貌”。戴震、马瑞辰的观点独立于众儒之外,且逻辑较为严密,可自成一说。

(二)“采采”的词性

今天我们重新审视“采采”的语义分歧,可以发现之所以出现这种现象,关键是对其词性的判断。而历代学者对《诗经》叠词、重言(包括“采采”)的词性界定也不一致,主要有以下两种观点:

1.形容词观点

一些学者认为上古汉语中的叠词、重语都为形容词。王筠《说文释例》云:“凡重言皆形容之词”。邵晋涵《尔雅正义》云:“古者重语皆为形容之词”。郭锡良(2005)在《先秦汉语构词法的发展》中更是明确指出:“全面考察《诗经》的353个叠音词,全是状态形容词。”再比如王先谦《诗三家义集疏》对“招招舟子”中的“招招”的释义为:“招招,号召之貌。”

2.动词重叠式观点

许嘉璐(1992)在《古代汉语》一书中说:“叠音词(叠字)与重复使用两个相同的词而组成的叠词不同,叠词的含意与原词基本一致,有时表示事物、行为的重复,如《诗经》(周南·卷耳)‘采采卷耳叠用动词,表示‘采了又采。”顾钧(2015)曾指出,最早把《卷耳》从原文翻译成英文的,是美国传教士娄理华(Walter M.Lowrie,1847年),他把“采采卷耳,不盈顷筐”译为“I gather and gather again the Mouse Ear plant,But my bamboo basket I cannot fill”。这里采用的即是“采采”的动词重叠义“采了又采”,无疑是受到了当时流传最广的朱熹《诗集传》的影响。

由此可见,从语言学角度入手,对“采采”的界定也有不同的看法。我们认为,关于“采采”的词性问题,其实可以简化为《诗经》时代环境下是否有动词重叠式。如果上古无动词重叠式的观点能够成立,那么,“采采”就基本上可以明确为状态形容词。在解决这一问题之前,我们不妨先考察一下“采”字意义的发展历程。

二、“采”字意义的演变历程

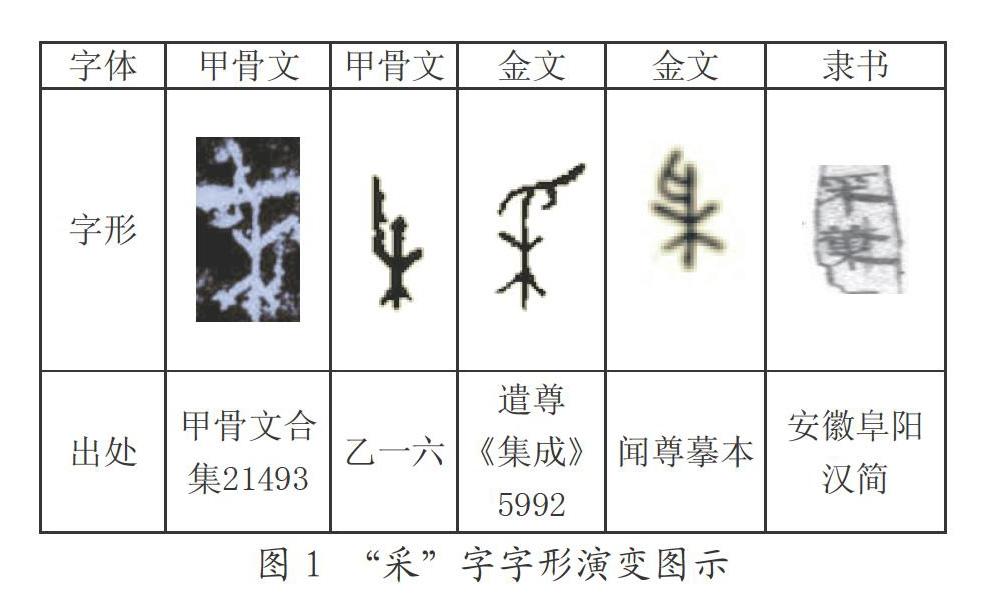

从造字法来看,“采”字是会意字,为“採”之初文。“采”字在甲骨文中已经出现,表示“用手在树上摘取果子”。金文、篆文基本上承继了甲骨文字形,同時省去树干上的果子,故有“上手下木”之形。《说文解字·木部》云:“采,捋取也。从木从爪。仓宰切。”“采”字字形演变如图1所示:

从词性来看,“采”字本来是动词,表示“用手在树上摘取果子”。不过,“采”字早在殷商时期就已经向名词迁移。辞例如下:

(1)卜,?鼎(贞):今日王往……〔大〕采雨。(《甲骨文合集》3223,以下简称《合集》)

(2)……大采雨。(《合集》12810)

(3)壬戌?雨。今日小采允大雨。(延),日隹(唯)啟。(《合集》20397)

(4)……小采日。(《合集》20800)

(5)〔鼎(贞)〕:今〔日〕……〔采〕日〔雨〕。(《合集》20828)

(6)卜……子风……采雨。(《合集》20959)

(7)癸子(巳)卜,王:旬。四日丙申昃雨自东,小采既,丁酉少,至东雨,允。二月。(《合集》20966)

(8)癸丑卜,王鼎(贞):旬。……允雨自西,小〔采〕既,〔夕〕。(《合集》20966)

(9)采各云自……(延)大风自西。(《合集》21011)

(10)丁未卜,翼(翌)日昃雨,采雨,东。(《合集》21013)

(11)癸亥卜,鼎(贞):旬。二月。乙丑夕雨。丁卯明雨。戊小采日雨,止〔风〕。己明啟。(《合集》21016)

(12)〔癸〕亥于大采克。(《合集》21493)

“大采”“小采”在甲骨文中频繁出现,学界公认为这对词汇是名词,即“表示一天之中晨昏特定时间”。雷紫翰(2002)在综合了郭沫若、于省吾等的观点之后,认为:“殷卜辞中称为‘大食、‘小食等。……大食即早饭或早饭时分,小食即晚饭或晚饭时分。而构词形式相同的大采、小采之大与小,显然也主要是为区别早晚而言:大采即早霞或早霞时分,小采即晚霞或晚霞时分。”这说明“采”字在殷商时代已经脱离了本义,衍生出“霞光之采”到“明亮的样子”等义项。

马王堆帛书《老子》甲、乙本均出现“仓甚虛,服文采”句,说明此时已有“文采”的用法,这也与原义的动词性质不同。这一用法也一直沿用至今。

中古时期,《宋本广韵》载:“採,俗。”《广韵》认为“採”是俗字,说明宋代之前“採”字还未成为正字。与《大广益会玉篇》比较,《宋本广韵》所收的376个俗字中,在《大广益会玉篇》中没有特别标注“俗”而作为正字处理的有73个,其中就有“採”“挑”“捡”等字。

除了“採”字之外,以“采”字为本字的借字,还有“宷”。《说文新附》认为:宷,同“采”。《说文新附·广部》:“宷,同地为来。从一,采声。”郑珍新附考:“诸经子史‘采地字止作‘采,唯《尔雅·释诂》‘案,寮,官也作‘宷……知古本原是‘采字,后入涉‘寮加‘宀,已后字书遂本之。”可见“宷”为后人加上意符形成的派生字,其本字于先秦典籍中仍为“采”字。《尔雅·释诂上》:“宷,官也。”郭璞注:“官地为宷,同官为竂。”邢昺疏:“宷,谓宷地。主事者必有宷地。宷,采也,采取赋税,以供已有。及言同寮者皆谓居官者也注云官地为宷者,《礼运》云:‘大夫有采以处其子孙是也。”后世遂以“宷”表示官职、同僚。如:《文选·司马相如〈封禅文〉》:“使获耀日月之末光绝炎,以展宷错事。”李善注:“以展其官职,设错事业也。”再如:宋梅尧臣《次韵和刘原甫游乐郊赠同游》:“幸无风雨晦,时从寮宷嬉。”

从上面的简述可以看出,“采”字的本义是“用手在树上摘取果子”,在殷商时代已经引申出“霞光之采”的意思,“文采”“光彩”的义项也出现的很早。在后来的演变过程中,“用手摘取”义项逐渐与本字“采”脱离,被添加了手旁的“採”字所取代,宋真宗大中祥符六年(1013)《大广益会玉篇》中已将“採”从俗字升入正字体系。今天,简化汉字已体现不出这一变化。作为“官职”“采地”的“宷”字则保留了“采”的意符。由此可见,“采”字演变的复杂性、语义的丰富性,因此,即使在《诗经》时代,也不能简单地将“采”及“采采”确定为动词。

三、“采”字《诗经》用例考察

这里我们不妨从《诗经》本身的语言习惯入手,来考察《诗经》具体语境中“采”字的用法。先看“采”的单字用法,再看其叠字用法:

1.单字用法

(1)《周南·关雎》:参差荇菜,左右采之。(动词)

(2)《邶风·谷风》:采葑采菲,无以下体。(动词)

(3)《小雅·采薇》:采薇采薇,薇亦作止。(动词)

(4)《周礼·乐师》引逸诗:行以肆夏,趋以采荠。(动词)

2.叠字用法

(1)《周南·卷耳》:采采卷耳,不盈顷筐。(未定)

(2)《周南·芣苢》:采采芣苢,薄言采之。(形容词)

(3)《秦风·蒹葭》:蒹葭采采,白露未已。(形容词)

(4)《曹风·蜉蝣》:蜉蝣之翼,采采衣服。(形容词)?

从上述例证可以看出,“采”在单用时,均为动词“采摘”之义;在叠用时,除了《周南·卷耳》暂且未定外,其他“采采”都作形容词,而无动词重叠之义。因此,如果将《卷耳》中的“采采”视为动词重叠的话,那就是一个孤证。我们知道,传统考据学向来有“孤证不立”的观点,就此来说,这一结论是存在很大疑问的。

就“采采”这一问题而言,丁声树先生(1940)的观点值得我们格外重视。他在《诗卷耳芣苢“采采”说》一文中指出:“以全诗之例求之,单言‘采者其义虽为‘采取,重言‘采采必不得训为‘采取……更考全诗通例,凡叠字之用于名词上者皆为形容词。……夫外动词之用叠字,此今语所恒有(如言‘采采花,‘锄锄地,‘读读书,‘作作诗之类),而稽之《三百篇》乃无其例;且以声树之寡学,仰屋而思,《三百篇》外先秦群经诸子中似亦乏叠字外动词之确例:是诚至可骇怪之事。窃疑周秦以上叠字之在语言中者,其用虽广,而猶未及于外动词;外动词盖只有单言,尚无重言之习惯,故不见于载籍。”

根据丁先生的考证,在先秦时期的文献中,动词重叠格式是不存在的,这一语法现象乃是后世的产物,亦即先生所说的“外动词之用叠字,此今语所恒有”。因此,把“采采”视为及物动词,把“卷耳”“芣苢”视为“采采”的宾语,都是以现代汉语语境下的动词重叠格式来解释“采采”,证据是不充分的,由此得出的结论就不能令人信服,也在一定程度上妨碍了人们对诗歌本义的正确理解。

同时,通过对《诗经》“采”字的用例考察,我们发现《诗经》中其实已有“采X采X”这种格式,用于表达“采了又采”的意思。“采X采X”倒是可以与现代汉语中的动词重叠格式“采采”划上等号,两者表达的意思基本相同。例如:

(1)《唐风·采苓》:采苓采苓,首阳之巅。人之为言,苟亦无信。

(2)《小雅·采薇》:采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。

(3)《小雅·采菽》:采菽采菽,筐之筥之,君子来朝,何锡予之。

四、叠字的历时发展

如前所述,丁声树指出上古汉语“乏叠字外动词之确例”,而“外动词之用叠字,此今语所恒有”,那么,叠字(叠词)在汉语中的演变轨迹是怎样的,其间又有什么规律可寻呢?下面我们就来探讨这一问题。

王力(1989)曾指出,双音化不是一个单纯的语音问题,而且还是个构词法问题。因此,他把双音化列为汉语语法史上最重要的五个变化之一。姚振武(2015)《上古汉语语法史》中说:“双音节状态形容词AA式可以做谓语、状语和定语。”实际上,我们从《诗经》中可以发现,AA式后置为谓语,前置为状语和定语。郑刚(1996)认为:“名词、动词和形容词一经重叠后就不再具有它们原有的句法功能,分别是主宾语和谓语,而成为修饰性的成分,并具有了奇异的修饰功能。”郑刚将重叠词的修饰功能分为三类:有定语(如毛公鼎:迹迹四方,大从不宁)、状语(如《孟子》:施施从外来)、补语(如石鼓文:趍趍奔马)三类,并指出:“在古文字材料中,动词、形容词和名词一经重叠就有了新的功能,可以不担任它们原来在句子中所担任的角色,不再作主宾和谓语,变成修饰成分。因而在古文字材料中,叠词也是一种句法手段。”

由此可知,疊字(叠词)在上古汉语中大多成为修饰成分,并非表示动词重叠。不过,叠词在宋代发生了很大变化。石毓智(2000)指出:“从宋代开始,汉语的语法发生了一系列重大的变化,为动词重叠式的出现创造了必要的条件。最重要而且影响最直接的有两件事:一是动补结构的发展成熟,二是体标记系统的建立。……动补结构和体标记不仅是汉语重要的语法范畴,而且它们还在在动词和宾语之间创立了一个新的句法位置,该句法位置可以出现不及物成分,主要描写其前动词的结果或者进行状态,语音形式则通常表现为轻声。”在这一观点的基础上,杨平(2003)通过对大量宋元话本语料的分析得出结论:“五代表示量减的动词重叠式就已萌芽,宋代更是出现了可以明确认定为量减的动词重叠式。”李文浩(2007)则进一步指出,现代汉语表示量减的动词重叠的源头是古代汉语表示量增的动词重叠(即动词重复),其根本动因是汉语的双音化趋势。但是这种从量增到量减的转变是缓慢的,而且不具备能产性。15世纪后受体标记系统的格式类推,表示量减的动词重叠才普遍运用。其间,一部分动量组合“V一V”在语法化过程中由于“一”的省略,直接加入到表示量减的动词重叠的队伍中。其实,李文浩这里所分析的也就是前文丁声树所说的“外动词之用叠字,此今语所恒有”。

上述研究成果告诉我们:动词重叠式之所以在今天有量减的意义,乃是双音化趋势的产物,这是宋代以后才产生的,而宋代以前的语言并非如此。因此,我们不应忽略汉语的孤立语特征,更不能以近世、中古的语法现象去臆断上古汉语。同时,现代汉语中的“喝喝茶”“采采花”“看看报”等动词重叠式,实际上有很大部分是“X一X”的缩略形式。可以说,正是由于“X一X”格式的存在,才产生了现代汉语中“采采花、看看报、喝喝茶”的用法,也才具有了把“采采卷耳,不盈顷筐”翻译为“采呀采呀采卷耳,半天不满一小筐”的可能性。

五、误解原因探究

无论是汉代学者的通经达用还是朱熹的化以成德,都不免都带有他们自身的见解,同时他们的观点也对后世的学者产生了很大影响,也在一定程度上起到了干扰作用,使其理解产生偏移。

黄挺(1985)在《谈<毛诗传>辨别词性的几个术语》中指出,在《毛诗传》中有好些辨别词性的诂训,这些诂训中,使用了五个术语辨别词性:曰辞,曰名,曰数,曰事,曰意。由于这些诂训比较简略,后来往往被人忽略或误解。就“辞”而言,一般都认为这个术语用来指示虚词。这种看法并不全面,《毛诗传》中的“辞”,相当于《说文解字》中的“词”。段玉裁《说文解字注》云:“词者,意内而言外。从司言。此谓摹绘物状及发言助语之文字也。”陈奂《诗毛氏传疏·周南·卷耳》亦云:“辞当作词。《说文》凡文辞作辞,辞,说也。凡形容及语助发言作词。”可见,《毛诗传》的“辞”是用来指示形容词、副词及其他语助发声的虚词的。《周南·芣苢》“采采芣苢”,毛亨传:“采采,非一辞也。”那么,“非一辞”究竟是什么意思呢?《周南·卷耳》《毛诗正义》引《郑志》“事谓事事,一一用意之事”来解释毛传之后,又云:“《芣苢》亦然,虽说异,义则同也。”孔颖达认为“非一辞”是动词的重叠。《诗经》的一些今注本解释此诗“采采”为“采了又采”,显然是受到了《毛诗正义》的影响。但是,以“辞”来指示动词,在毛诗的传注中未见他例。

通过对《毛诗传》“辞”这一术语的分析,我们发现从毛亨的“非一,辞也”(此处句读为笔者添加,以便于分辨术语意义)到朱熹的“非一采也”,可谓是一次轻率的语义偏移。本来的“非一,辞也”先是被理解成“非一词也”,进而又武断地解释为“非一采也”。朱熹受其学术视野的限制,没有注意到《毛诗传》中“辞”这一术语的惯常用法,想当然地加以疏解,进而引发了后世对“采采”词性的误解。

与此同时,朱熹的解释还可能受到了五代——宋以后习见的中古汉语动词重叠式的影响,而忽略了上古汉语动词的实际情况。朱熹的这一解释并不是个例,还具有相当的普遍性。例如当代一些《诗经》的权威性注本把“采采芣苢,薄言采之”翻译为“采呀采呀采芣苢,采呀采呀采起来”,把“采采卷耳,不盈顷筐”翻译为“采呀采呀采卷耳,半天不满一小筐”,还有一些常见的英译本把“采采卷耳,不盈顷筐”翻译为“I gather and gather again the Mouse Ear plant,But my bamboo basket I cannot fill”。这样的例证可谓是不胜枚举。从中亦可看出,这些学者对“采采”的词性界定,一方面只是考虑到“采”的动词本义,另一方面也是受到现代汉语动词重叠式的影响,而没有做到孟子所说的:“故说《诗》者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。”

本文认为,在《诗经》文本中,“采采”均为形容词,表示“状盛多之貌”,而不能解释为“非一采也”或“采了又采”。“采了又采”这一义项,在上古汉语中是用“采X采X”句式来表示的;现代汉语“采采花”中“采采”的用法,实际上是“采一采花”的缩略语,而“采一采花”是较晚的口语用法。同时,在先秦时期,“动词+名词”的粘着性较强,“采”字作为动词使用时,后面必须跟一个受动对象,还没有形成动词重叠式的先决条件。因此,《诗经·周南·卷耳》中“采采”应与“采采芣苢”“采采衣服”中的“采采”一样,意思是“状盛多之貌”,词性为形容词,这一结论应比较妥当。此外,通过对《周南·卷耳》中“采采”这一个案的剖析,对深入理解汉语语法的独特性、汉字构词法的灵活性也会有一些启发。

参考文献:

[1][汉]许慎.说文解字[M].[宋]徐铉校定.北京:中华书局,1963.

[2][南朝梁]顾野王.宋本玉篇[M].北京:中國书店,1983.

[4][清]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988

[5]姚振武.上古汉语语法史[M].上海古籍出版社,2015.

[6]杨树达.文字形义学[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[7]马叙伦.说文解字六书疏证[M].上海:上海书店,1985.

[8][唐]孔颖达.毛诗正义[M].北京:中华书局,1980.

[9][清]马瑞辰.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989.

[10][清]阮元:十三经注疏校勘记[M].清经解本.

[11]许嘉璐.古代汉语.北京:高等教育出版社,1992.

[12]潘国英.《诗经》中动词重叠形式有无之考辩[J].湖州师范学院学报,2013,(2).

[13]孙晓榴.析《诗经》中的叠字[J].语文学刊(教育版),2010,(1).

[14]雷紫翰.上古时称大采、小采命名之义初探[J].殷都学刊,2002,(1).

[15]《马王堆汉墓帛书》整理小组.马王堆汉墓帛书(壹)[M].文物出版社,1974.

[16]李春利.闻尊铭文与西周时期的采邑制度[J].南方文物,2012,(2).

[17]鲁小娟.汉语构词法研究综述[J].社会科学论坛(学术研究卷),2008,(4).

[18]郭锡良.先秦汉语构词法的发展[A].汉语史论集(增补本)[C].北京:商务印书馆,2005.

[19]郑刚.古文字资料所见叠词研究[J].中山大学学报(社会科学版),1996,(3).

[20]杨平.动词重叠式的基本意义[J].语言教学与研究,2003,(5).

[21]黄挺.谈《毛诗传》辨别词性的几个术语[J].韩山师专学报(社会科学版),1985,(1).

[22]李文浩.动词重叠式的源流[J].汉语学报,2007,(4).

[23]丁声树.诗卷耳芣苢“采采”说[A].国立北京大学四十周年纪念刊编辑委员会.国立北京大学四十周年纪念论文集乙编上[C].昆明:国立北京大学出版组,1940.

[24][新加坡]石毓智.汉语动词重叠式产生的历史根据[J].汉语学报,2000,(1).

[25]顾钧.《诗经》英译赏析四题[J].比较文学与世界文学,2015,(2).