肾孤立性纤维瘤的CT、MRI特征并文献复习

2019-05-31林志军

林志军

孤立性纤维瘤(solitary fibrous tumor,SFT)是一种起源于成纤维细胞或肌纤维母细胞的肿瘤,可发生于全身任何部位,主要发生于胸膜。Gelb等[1]于1996年首次报道了1例发生于肾脏的SFT,至今报道仍不足百例,且多以临床报道为主,有关其影像表现的描述甚少,由于术前诊断率极低,大多误诊为肾癌[2]。因此,笔者通过1例影像表现上较为典型的肾脏SFT,并结合文献探讨其影像表现特征,以期提高对本病的认识水平。

1 病例资料

病人女,46岁。查体超声发现右肾占位性病变。病人自述无任何不适,亦无尿频、尿急、尿痛症状,无肉眼血尿,尿常规检查阴性。其他实验室检查结果均在正常范围。

2 影像表现

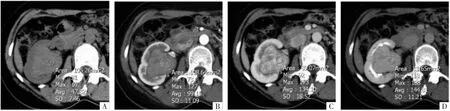

2.1 CT表现 CT平扫可见右肾中极髓质向肾窦内突入一实性软组织肿块影,呈均匀高密度,最大截面约5 cm×4 cm,平扫CT值约47 HU;增强CT上早期肿块强化欠均匀,随时间延长肿块强化程度增加,且趋向均匀强化,皮质期、实质期及分泌期CT值分别为 99、134、144 HU(图 1)。

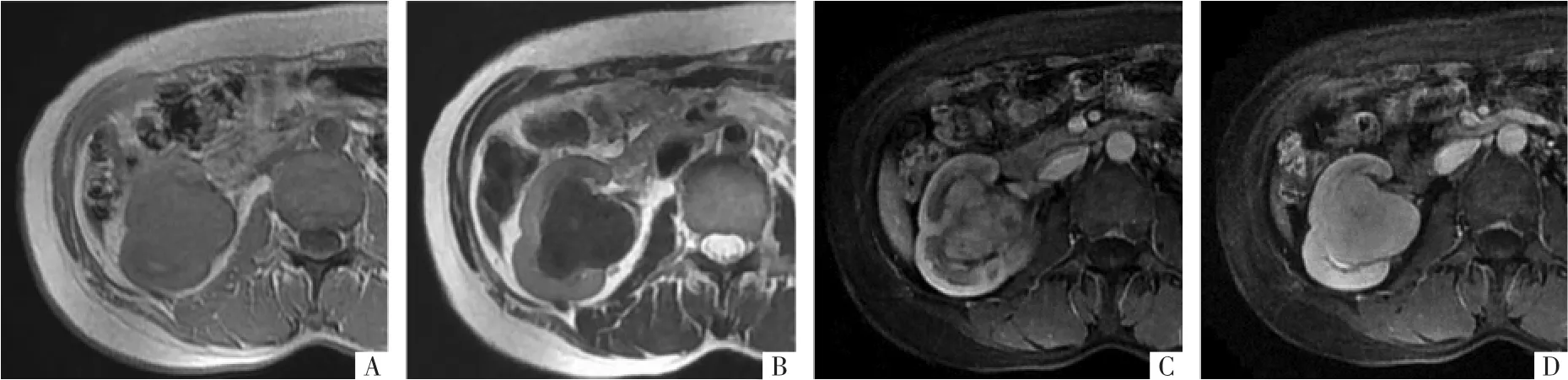

2.2 MRI表现 MRI平扫可见肿块T1WI呈等信号,T2WI呈明显均匀低信号,扩散加权成像(DWI)呈略低信号;MR增强多期扫描可见肿块呈渐进性延迟强化,且趋向均匀(图2)。右肾盂无明显积水扩张,腹膜后未见肿大淋巴结。

3 手术及病理结果

病人行腹腔镜下右肾根治术。大体标本:裸肾大小约11 cm×7.5 cm×4 cm,切面于右肾中极见一肿物,肿物界限清,有包膜,包膜完整,切面呈灰白色,大小约5 cm×4.5 cm。镜下可见肿瘤组织呈束状、席纹状交错排列,与周围正常肾组织分界清楚 (图3A)。瘤细胞无明显异型性,呈梭形、短梭形,胞浆少,嗜酸性,核分裂象罕见(图3B);肿瘤细胞密集区和疏松区相间分布,间质血管较丰富;部分细胞稀疏区域可见显著的胶原纤维增生伴瘢痕样玻璃样变。免疫组化结果:肿瘤细胞CD34(图3C)、CD99、Vim 阳性 (图 3D),Desmin、bcl-2、SMA、HMB45、S-100阴性,Ki67阳性率约1%。

4 讨论

SFT是一种少见的间叶源性肿瘤,以往被归类为血管外皮细胞,现已明确该肿瘤是由梭形细胞和成纤维细胞构成,起源于原始间充质细胞的增殖,以无固定结构的方式生长排列[3]。SFT可发生于全身各部位,如四肢、头颈部、胸壁、纵隔、心包、腹腔和腹膜后,最常发生于胸膜[2]。罕见于肾脏,可来源于肾被膜、肾实质、肾盂或肾门,肿瘤肉眼观为界限清楚的实性肿物,切面颜色有灰色至白色至褐黄色,常无坏死、囊变。镜下肿瘤由增殖的梭形、短梭形及卵圆形细胞构成,肿瘤细胞成分单一,包含细胞致密区及细胞疏松区[2]。免疫组化检查结果显示肿瘤细胞CD34、Vim、bcl-2免疫反应阳性,其中CD34高度表达目前被认为是孤立性纤维瘤诊断中具有特征性且独立的标志物[4]。有研究证实发生于肾脏的孤立性纤维瘤约90%为良性,10%为恶性[2],但即使组织学表现为良性形态的肾SFT也有复发或转移的可能,因此术后均需要密切随访,本例随访20个月未见复发及转移。

图1 CT影像。CT平扫示右实质内见一高密度肿块影,密度均匀,边缘光整(A)。增强扫描皮质期(B)、实质期(C)、肾盂期(D)肿瘤强化明显,随着时间延长强化程度增加,且趋向均匀。

图2 MRI表现。T1WI上肿瘤与肾实质呈等信号(A),T2WI呈明显低信号(B)。增强MRI上肿瘤皮质期不均匀强化(C),实质期强化更加明显(D)。

图3 镜下可见肿瘤与肾实质分界清晰(A图,HE,×100),瘤细胞呈梭形及短梭形束状或席纹状排列,无明显异型性,核分裂象罕见(B 图,HE,×40)。 免疫组织化学检查肿瘤细胞 CD34、Vim 阳性,胞质着色(C、D 图,IHC,×100)。

4.1 临床特点 肾SFT的发病年龄多在28~85岁,平均发病年龄52岁[4]。男女发病率无明显差异,但儿童少见。临床上多数为偶然发现,因此发现时多数体积较大,瘤体平均大小 2~25 cm,平均8.75 cm[4]。虽有文献[2]报道肾SFT可出现典型的腹痛三联征,伴有血尿或腰部肿块,但大多数病人无症状或仅有非特异性症状,常在体检时发现,部分病人因肿瘤体积较大出现压迫症状,引起腰痛或叩击痛后就诊发现[5]。文献[6]报道低血糖和副肿瘤综合征可发生在胸膜外SFT病例中,但在肾SFT病例中至今未见报道。虽然有文献[7-8]报道SFT可单肾多发或双肾同时发生,但目前的病例中仍以单肾、单发为多。

4.2 影像表现 虽然多数研究者认为利用影像技术难以鉴别发生于肾脏的SFT与肾癌[2,4],但笔者结合本例及文献报道,认为肾SFT的影像表现有一定特征性:①肾SFT肿瘤细胞排列紧密,且瘤体内含有大量分布致密的胶原纤维,因此平扫CT上肿瘤多数较肾实质呈高密度[9]。MRI平扫T2WI上肿瘤表现为明显低信号,很有特征性[4,10],有助于将大部分肾实性肿瘤排除。大部分的肾良恶性肿瘤T2WI多呈高或略高信号。肾SFT边界多数清晰,病理上肿瘤可具有周围肾实质受压形成的假包膜,但影像上多不能显示。②肿瘤虽然体积较大,但密度均匀,坏死、出血及囊变少见,与常见肾癌明显不同。近年一些研究者[8-9,11]提出根据肿瘤内有无坏死、囊变及出血可以初步判断肾SFT的良恶性,当肿瘤体积较大,边缘呈浸润性生长,肿块内伴有坏死或出血,则更倾向于恶性肾SFT。还有研究者[12]提出通过PET/CT检查,依据FDG的最大标准化摄取值(maximum standardized uptake value ,SUVmax)来区分良恶性,以SUVmax>2.5作为诊断恶性SFT的标准,但其价值尚待进一步研究。③肿瘤呈渐进性延迟强化的特点,虽然肾SFT可表现为多种强化形式[9,12],但增强扫描呈渐进性延迟强化的特点为肾SFT较具特征性的强化形式,随着注药时间的延长,强化程度逐渐增加。肿瘤富含纤维组织及细胞疏松排列造成细胞外间隙扩大,对比剂渗入缓慢是其病理基础。肿瘤早期可强化不均,但随时间延长肿瘤趋向均匀强化,且程度增加。肿瘤血供丰富,多呈中等或明显强化。

4.3 鉴别诊断 肾癌是肾脏最常见肿瘤,且70%以上是富血供的透明细胞癌,但其强化多呈“快进快出”的特点,且肿瘤坏死、囊变明显,与肾SFT密度或信号均匀及渐进性延迟强化特点明显不同。肾乳头状癌相对乏血供,强化程度较低,而肾SFT血供丰富,强化明显。嫌色细胞癌可表现为均匀持续强化,与肾SFT强化特点相似,但嫌色细胞癌MR T2WI上呈略低信号,且多不均匀,而肾SFT在T2WI上呈明显低信号,且均匀。肾盂癌起源于肾盂,但因其呈浸润性生长,易侵犯肾实质和输尿管,边界不清,且临床上多有肉眼或镜下血尿。肾平滑肌瘤无论平扫及强化特点均与肾SFT具有相似表现,但平滑肌瘤好发于肾边缘而不累及肾皮质[13],而肾SFT倾向于肾盂内生长,而起源于肾被膜者少见[4]。肾平滑肌肉瘤亦具有延迟强化特点,但其多呈浸润性生长,坏死囊变明显。此外肾SFT尚需与其他肾脏间叶组织来源的肿瘤(包括少脂肪的血管平滑肌脂肪瘤)鉴别。

总之,以下影像特点可能有助于提示肾SFT:肾实质的高密度肿块,MR T2WI呈明显低信号,肿块内无明显坏死囊变,增强扫描呈渐进性延迟强化。虽然肾SFT最终确诊需要依靠组织病理学检查,但可能性的诊断建议可以帮助临床医生选择合适的治疗措施,减少不必要的肾切除。

专家点评(中国医科大学附属第一医院任克):本病例影像表现特点为范围局限的肿块,界限清;CT上肿瘤实质区密度一般较肾实质高,增强扫描表现为动脉期富血供强化并伴延迟强化,其中动脉期病灶内点条状血管影样强化和斑片状强化为其特点;MRI检查肿瘤实质T1WI呈等信号,T2WI呈低信号,无坏死、出血及囊变;增强后肿瘤渐进明显强化。肿瘤的CT平扫密度和增强扫描动脉期强化特点及MRI信号特点及强化方式对诊断具有较大帮助。大部分的肾良恶性肿瘤T2WI多呈高或略高信号,T2WI呈低信号的肾脏肿瘤可以考虑乏脂的血管平滑肌脂肪瘤、淋巴瘤、孤立性纤维瘤(SFT)、肾嫌色细胞癌及平滑肌瘤等。如病变出现出血、坏死及侵袭性改变则要考虑恶性SFT、纤维肉瘤及恶性纤维组织细胞瘤。乏脂的血管平滑肌脂肪瘤内可存在强化的血管,当肿瘤较大时可合并出血。肾淋巴瘤增强后轻度强化,可合并肾周及腹膜后淋巴结肿大。肾嫌色细胞癌皮质期强化程度介于皮髓质之间,而髓质期强化程度减低,病变中心可出现纤维瘢痕,SFT肿瘤内钙化少见,这一点有助于与透明细胞癌和嫌色细胞癌鉴别诊断。

SFT是一种较为少见的间叶源性肿瘤,该肿瘤是由梭形细胞和成纤维细胞构成,起源于原始间充质细胞的增殖,最常发生于胸膜,可发生于其他浆膜组织及实质性器官,而发生在肾脏的原发性SFT罕见,虽然依据现有的影像技术对肾原发性SFT进行诊断具有一定难度,但熟知其CT和MRI影像表现特点,有助于术前对该病的诊断。