差异政治的历史经验与当下处境

2019-05-28汪卫华

汪卫华

(北京大学,北京 100871)

差异、差别英文都是difference(s),原本只是寻常说法。既然存在差异,就要塑造秩序,就要产生“权威”,就要建章立制,也就有了“政治”。社会中若无差异,就无从产生权力与支配关系,也就无(需)政治。不同社会差异的存在,实则是各种政治秩序赖以成立的现实基础。而人与人之间、群体与群体之间的差异随时而异、变动不居,促使政治安排做出相应调整,也就成为政治变革的基本社会动力。

有意思的是,尽管古今中外基于财富多寡与等级地位产生的各种社会阶层划分,以及由此形成的不平等状况,一直是政治学讨论的焦点话题之一,但对所谓“差异政治”(politics of difference)的讨论却只是晚近三四十年间的事情。“差异政治”以及与之相关的对“承认政治”(politics of recognition)、“身份认同政治”(identity politics)的各种政治哲学争论到20世纪七八十年代才渐次兴盛,且通常被统归入带有所谓“后现代”特性的“多元文化主义”范畴。此类政治理论隐隐结成挑战自由主义、社群主义两大政治哲学话语体系的第三方“批判阵营”,但它们相互之间又往往争论不休、莫衷一是,一方面始终游离在西方国家政治实践主流的边缘,另一方面又凭借各种新社会运动中的话语动员与框释策略不时吸引媒体与大众的注意。尽管早在20世纪90年代,与“差异/身份认同”有关的政治哲学讨论就介入了“慎议民主”(deliberative democracy又译“协商民主”)的相关讨论之中,受到学界关注①参见Seyla Benhabib, ed., Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, NJ:Princeton University Press, 1996. 迄今为止,有关社会差异与西方民主制度关系的理论争议其实尚未越出这本论文集中设定的范围。;但时至今日,这些略显烦琐的政治哲学议论似乎仍旧主要局限在“象牙塔”里,除了构造出各种“政治正确”的表述之外,并未对欧美社会主流政治话语和代议民主政治实践产生更多的影响。

在非西方世界,“差异政治”“承认政治”“身份认同政治”“多元文化主义”等时兴话题于21世纪之初也成为政治哲学和社会理论领域热衷谈论的对象。只不过,这些舶来品显得与非西方世界的政治现实相去更远。尤其是各种译介来的“后现代话语”——比如在讨论差异时,部分学者总会顺带提及的德里达自造的“延异”(la différance)——非加括号原文则不知其所谓。雾里看花、食洋难化,不仅无助于澄清学理脉络,更可能让差异政治讨论的现实意义更加模糊。

社会差异塑造了政治格局,社会差异的变动构成政治变革的基本动因。草蛇灰线,伏延千里,局限于“多元文化主义”的立场讨论差异政治,不但会忽略掉这个概念出现之际的历史脉络与现实处境,更会把一个潜在具有普遍政治意义的分析路径极度收窄,用时空错置的话语“乱搭”替代当下问题的现实“审视”。

一、差异政治的前世:作为分水岭的60年代

如果脱离“后现代”语境,回归历史脉络,其实不难发现,以“乱而有序”的20世纪60年代为分水岭,从1929年大萧条到1969年前后近四十年间,欧美国家的政经兴乱与社会变迁其实为此后学界“差异政治”及相关议题的“话语转向”提供了关键的现实背景。而从20世纪70年代初到2008年遍及全球的金融危机爆发,又是近四十年,尽管差异政治及相关讨论渐趋时髦,却明显离文化多元性越来越近、离政治现实感渐行渐远,批判终究流于议论。更为重要的是,面临全球化带来的群体社会差异的新变动趋势,20世纪60年代末70年代初业已稳定下来的自由民主制度框架与多元社会的自由主义论证面临更加模糊不清、重叠交织的社会分化、极化格局,而“差异政治”所聚焦的各种群体差异讨论却对现实中的治理危机几乎无从置喙。因此,以20世纪60年代为枢轴,回顾一下“差异政治”前世今生,进而考虑新世纪政治经济变动带来的社会分化、极化,或许有助于澄清“差异政治”到底是什么。

20世纪60年代中后期至70年代,欧美社会形形色色“新社会运动”渐次登场,“差异政治”似乎有了较为显著的讨论对象。所谓的“差异政治”着重批判女性、黑人、原住民、各种意义上的少数族群、同性恋、残障人士等社会边缘或弱势群体在发达工业社会中所处的被压迫、受支配处境,呼吁尊重群体差异、维护文化多元的立场,赋予这些不能简化为“分配问题”的社会现象以政治意义,从而实现真正的社会正义。①参见“差异政治”主要代表艾丽斯·玛丽昂·扬(Iris Marion Young)在《正义与差异政治》和《包容与民主》这两本代表作中的讨论。值得一提的是,扬本人对“差异政治”被限制在“多元文化主义”的论域内也很不满。2004年在柏林洪堡大学杜波依斯讲座中首次发表的《结构不公正与差异政治》一文中,她明确表示:“在近二十年中,公共话语和政治理论家的注意力全都从地位(positional)差异政治转移到了文化(cultural)差异政治。我对这种转移感到悲观,因为这可能掩盖关于正义的重要议题,并且可能将差异政治限定在自由主义理论范式的框架之中。”该文收入Anthony Simon Laden and David Owen, eds., Multiculturalism and Political Theory, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2007, pp. 60-88。

从20世纪80年代起,“差异政治”时常与女性主义、多元文化主义等笼统可称之为“承认”范式的政治哲学话语纠缠在一起。尽管这类讨论经常缺少明显的时空界定,但若跳出其理论语境,回到史实脉络,概言之,差异政治之所以能成为一套在欧美社会带来涟漪的政治哲学主张,大概有四个方面关键性的社会变迁背景,它们大体以20世纪60年代为分水岭——在此之前,社会差异中主要是与分配问题相关的、延续下来的阶级、财富、等级等“层级性差异”被赋予政治意涵;只不过,从二战后到20世纪60年代的欧美社会,无论在实践层面还是政治哲学论述层面,这类社会差异或被掩盖,或被消解,在政策上“去政治化”,在理论上“去群体化”,从而使泛言“差异政治”缺少切近的指向,倒不如在个体层面上讨论平等、自由、公正来得清晰。而在20世纪70年代之后,“后工业社会”的来临使各种观念性议题导向的“集群性差异”逐渐凸显,“差异政治”也就有了施展的空间。

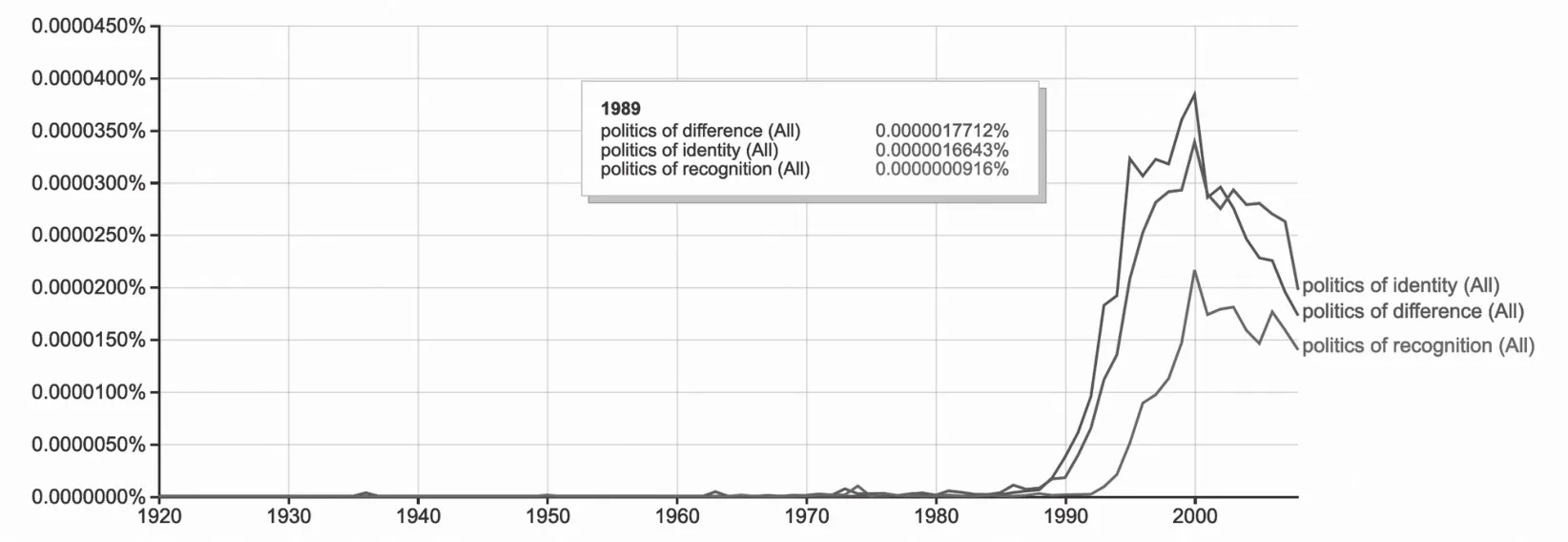

我们先不妨用一个间接但直观的指标看看20世纪60年代这个分水岭对“差异政治”及相关议题是否适用。通过Google Books Ngram Viewer在线搜索引擎检索1920—2008年间“差异政治”“认同政治”“承认政治”在英语文献中出现时间和数量比例的结果(见图1),我们可以发现:在1966年之前,这三种说法在Google Books英语图书库中只有“认同政治”(1936年、1963年)和“承认政治”(1950年、1965年)各出现过两次。1967年“认同政治”开始连续2年以上出现。1970年“承认政治”开始连续2年以上出现。“差异政治”则一直到1969年才首次出现,更晚至1979年才开始连续2年以上出现。从1989年开始,“差异政治”的数量超过“认同政治”,出现较快增长,成为三个词中出现比例最高的词,2000年达到峰值;此后,除2002年外,又都被“认同政治”反超。从这三个词出现数量的趋势来看,20世纪60年代,“认同政治”“承认政治”“差异政治”的说法尽管已零星出现,但极为小众。这总体上可以印证我们的判断,20世纪60年代的欧美社会的动荡并没有即时将“差异政治”及相关议题凸显出来。那么这段时期又如何与“差异政治”后续的登场关联起来呢?

图1 1920-2008年间差异政治、认同政治、承认政治在英语文献中出现的时间和数量比例(Google Books Ngram Viewer)

首先,经历过20世纪二三十年代大萧条和第二次世界大战的洗礼,欧美社会在战后20年间迅速完成了经济恢复,并在此期间普遍推行了各种社会福利政策,一定程度上掩盖或消解了战前经常尖锐不已的阶级对抗。到20世纪60年代中期,尽管美国战后历经四次经济危机①美国战后的前四次经济危机分别发生于1948年1月-1949年,1953年8月-1954年,1957年4月-1958年4月,1960年2月-1961年2月。参见胡代光、厉以宁、袁东明:《凯恩斯主义的发展和演变》,北京:清华大学出版社,2004年,第42-44页。,但均未打断欧美各国战后的经济恢复及走向繁荣。经济景气带来的生活改善与社会福利的普及,壮大了“中产阶层”。从20世纪60年代开始,欧美工业社会向“后工业社会”转型,并且这种社会转型也逐渐得到了西方社会科学主流的普遍认可。②这种看法的代表人物无疑是美国社会学家丹尼尔·贝尔,尤其是他在1973年出版的《后工业社会的来临》。参见[美]丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,高铦等译,北京:新华出版社,1997年。

其次,在“冷战”压力下,美国及其西欧盟国面临着与苏联及其为首的社会主义阵营之间在意识形态和发展模式上的道路竞争。各种国内经济社会层面的改良措施,包括西欧社会民主主义作为一种替代意识形态及与自由民主制度可兼容的政治选项,都成为这种两极对抗背景之中顺理成章的结果。从1961年的第三次柏林危机和1962年的古巴导弹危机,到1969年1月尼克松总统就职演说中明确表达对苏缓和的立场,尽管美国逐步陷入越南战争的泥潭,但东西方冷战在20世纪60年代后半期从对抗高潮渐趋缓和。也是在这十年间,欧美各国国内政治普遍经历动荡,却并未发生颠覆性的政治变革。尤其是20世纪60年代上半期,美国“黑人民权运动”取得显著的实质性进展。在外部意识形态与制度竞争的参照下,欧美各国国内局部性的短期政治动荡反倒促使当代西方自由民主制度的运转走向成熟,对于非暴力性的各种社会运动积累了更加精细的应对办法。也正因为民主政治实践趋于稳健,在政治哲学领域,以1971年罗尔斯《正义论》的出版为重要象征,“(个体)社会契约论”脉络下的欧美自由主义政治理论实现了复兴与当代化。

再次,至20世纪60年代后半期,欧美社会各种“反建制”的政治与社会运动看似眼花缭乱,但无论民权运动、“嬉皮士”还是“新左派”,有一个共同的目标就是反战(包括反“越战”与反核军备竞赛)。正是由于“越战”升级与欧美社会“反战和平运动”低度共识的存在,从根本上决定了20世纪60年代后半期兴起的各种新社会运动,尤其是带有跨国特性的社会运动,主要呈现出在特定议题上反对当局某些政策立场的“观念性议题”导向,而非一贯依“集群性差异”划界。此类特定观念性议题的支持者大多要么是知识分子,要么是年轻人——严格讲,他们都算不上集群意识清晰的、稳定的社会群体。但是,这种新的社会运动松散组织方式顺理成章地引出了两类学理上的判断:一是20世纪六七十年代之后,欧美社会出现了英格尔哈特所言的社会价值观领域“静悄悄的革命”。①参见[美]罗纳德·英格尔哈特:《静悄悄的革命》,叶丽娟译,上海:上海人民出版社,2017年。原著出版于1977年。在此后的《发达工业社会的文化转型》(1990)和《现代化与后现代化》(1997)中,英格尔哈特延续了“后物质主义价值观”的经验研究,并将跨国比较的范围扩大到非西方国家,从而在对比的基础上把这种文化转型称为发达工业社会“后现代化”的体现。在发达工业社会中,各种强调自我表现和生活质量的“后物质主义”价值观逐渐取代上一代人的“物质主义”价值观。二是这些带有后工业社会、后物质主义乃至后现代意味的观念性议题,在演进过程中不断丰富,成为取代传统上基于“分配”的社会群体间的差异边界,有些进而成为塑造新的群体身份认同的资源。

最后,与欧美社会在20世纪60年代的“丰裕社会”转型不同,亚非地区,尤其非洲各国,那些年正迎来非殖民化和民族独立运动的高潮。毫无疑问,这一时期亚非拉“民族解放运动”的核心主题仍旧是集体性的“国族建构”“国家建设”以及经济社会现代化。无论相对于进入发达工业社会的欧美(及日本)还是相对于已经大体完成工业化的苏联东欧各国,亚非拉各国国内的阶级对抗以及族群矛盾,都不可能以后工业社会中观念性议题导向的“差异政治”形态呈现出来。相反,如何打破传统社会延续下来的阶级、等级、地域区隔、族群界限,实现现代化所必需的“社会流动化”(social mobilization)②国内学界习惯译作现代化进程中实现“社会动员”,其实从现代化语境中而言,mobilization指的是人的“流动化”以及由此产生的心态、价值观的变化,并非中文语境中“动员”的常用意义。,才是发展中亚非拉各国彼时面临的急迫任务。可资参照的是,1966年中国“文革”前夕,在“突出政治”调门提高的阶级斗争政治语境里,官方媒体明确提出了“消灭三大差别”(工农差别、城乡差别、体力劳动和脑力劳动的差别)的政治口号。①参见1966年2月4日的《解放军报》编辑部社论《永远突出政治》和1966年4月6日《人民日报》编辑部社论《突出政治是一切工作的根本——论突出政治》。工农差别、城乡差别并举,源自《共产党宣言》;城乡差别、体力劳动者和脑力劳动者差别的提法源自列宁《伟大的创举》(收入《列宁选集》第4卷)。但消灭(缩小)三大差别的讲法,的确是中国“文革”期间重要的政治话语。尽管“三大差别”的讲法有马克思列宁主义阶级斗争语境的特定渊源和特殊历史时期的政治烙印,但仅从字面含义来解读,“三大差别”的归纳倒的确不失为彼时发展中亚非拉各国现代化进程里普遍面临的关键“社会差异”。只不过,相对于发达工业社会乃至后工业社会中“差异政治”的边界,这种显然属于“物质主义”的现代化追求终究还是归结为“分配问题”。反观20世纪60年代到70年代的西方社会科学各领域,对发展中地区的研究也正是形形色色的“现代化理论”大行其道之时。自然也不会有政治理论家会用同一把“社会差异”标尺去衡量发达工业社会与发展中亚非拉地区相互之间以及各自内部的“差异”,并将它们等效齐观。

总起来讲,20世纪60年代恰好是欧美各国内部社会转型的重要分界。如果从1929年大萧条起算,到1968/1969年②1968年法国发生的“五月风暴”时常被认为是欧美“新社会运动”出现的标志性事件。在美国,1969年尼克松当选总统,反战学生占领大学校园,阿波罗登月计划成功。在欧洲,戴高乐辞职、蓬皮杜出任法国总统,社会民主党在联邦德国开始执政、勃兰特出任联邦总理。在中国,中共九大召开,此前发生了中苏珍宝岛冲突。另外,《消除一切形式种族歧视国际公约》也在1969年正式生效。,这40年间欧美社会正在经历现代史上最重要的一段社会转型时期。40年间,欧美社会不仅从大萧条和世界大战的惨痛教训中复原并在战后二十余年间实现大规模经济增长,更重要的是,在经济社会领域上出现了向“后工业社会”的转向。尽管诸如越南战争尚未结束,经过20世纪60年代十年间“乱中有序”的政治调整,欧美发达工业社会的整体面貌已经不再是大萧条之前的景象。如果对照斯宾格勒成书于第一次世界大战结束不久的《西方的没落》③中译本见[德]奥斯瓦尔德·斯宾格勒:《西方的没落》(上、下册),齐世荣等译,北京:商务印书馆,2001年。(1918—1922年),在1969年7月美国阿波罗11号成功实现登月之际,欧美社会整体信心已然今非昔比。

20世纪60年代结束之际,美苏冷战趋向缓和,美国已经在酝酿着从越南抽身。尽管在当时人看来,20世纪60年代以“核边缘”的美苏对抗起始,以“越战”引发的欧美社会普遍的反战和平运动和社会抗议浪潮告终;至整个70年代,欧美社会依旧要经受1971年布雷顿森林体系解体与1973、1978年两次石油危机以及后续世界性经济危机的考验,从来持保守立场的亨廷顿在1975年出版的《民主的危机》报告中对美国“民主过剩”带来的治理能力(governability)下降忧心忡忡;倘若把眼光从60年代末延伸到2008年世界金融危机及其余绪,我们不难发觉,在1929—1969年最后这动荡的十年间,欧美社会将各种政策层面与观念层面“个体平等”的补丁塞进了西方自由民主制度框架,掩盖和消解掉各种“层级性差异”对整个政治经济体系可能的冲击。尽管在这十年间,“后工业社会”转向、“后物质主义”转向、“新社会运动”转向为即将兴起的“承认”意义上的“差异政治”提供了潜在的现实与观念基础,但彼时刚崭露头角的这些新事物、新价值观,显然还未具备形成社会集群的规模。并且,这些新事物、新价值观只不过局限于欧美发达工业社会,既未影响到苏联东欧,也同致力于经济社会现代化的亚非拉发展中地区格格不入,它们的跨国影响力仍旧是区域性的而非世界性的。

二、差异政治的今生:全球化“催化剂”

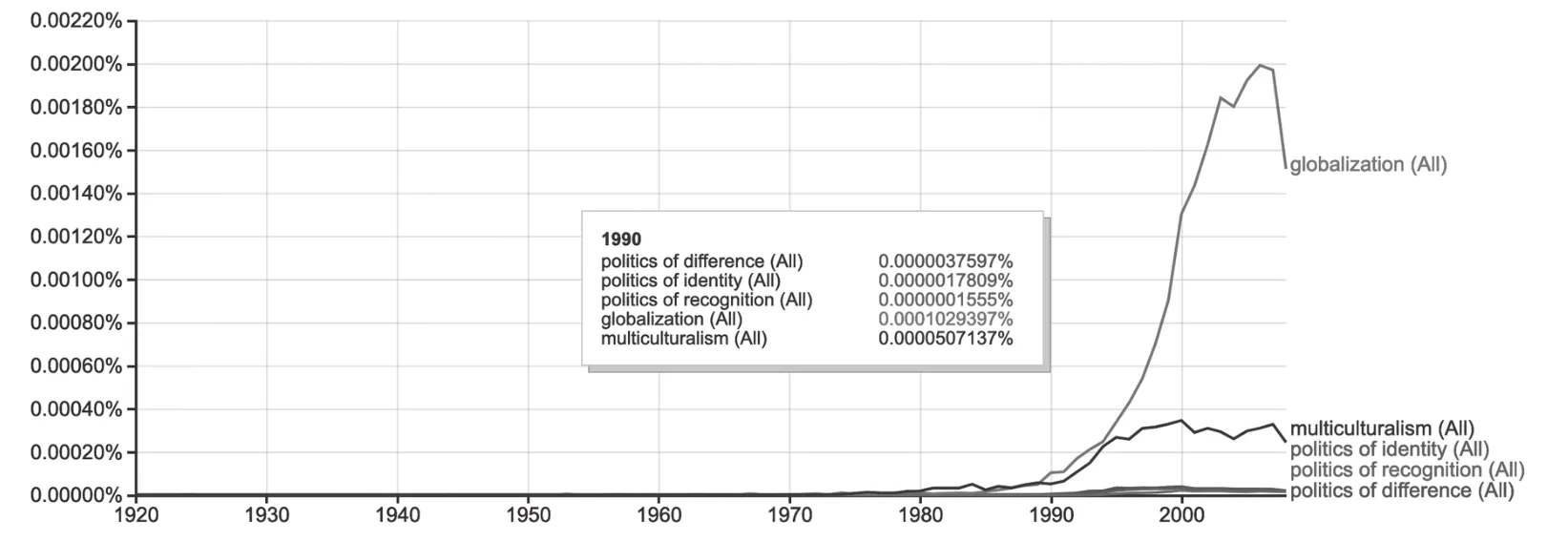

如果说20世纪60年代欧美社会乱中有序的转型为“差异政治”及相关议题提供了必要的新类型的社会分化基础,要使得这种观念性议题导向的社会差异凝聚为集群性的社会差异,除了欧美社会自身的“后工业社会、后物质主义、新社会运动”三大转向之外,还需要新的催化剂。我们从图1中不难发现,即便到20世纪80年代中期,对差异政治及相关议题的关注都算不上有明显的跃迁。我们同样用Google Books Ngram Viewer在线搜索引擎做进一步的检索,这次加上另外两个关键词:“全球化”和“多元文化主义”,其结果如图2。

图2 1920-2008年间全球化、多元文化主义、差异政治、认同政治、承认政治在英语文献中出现的时间和数量比例(Google Books Ngram Viewer)

毫无意外,相较于这两个更为流行的关键词,“差异政治、认同政治、承认政治”在英语图书中出现的数量几乎不值一提。但有趣的是,图2所示1990年“全球化”在英语图书中出现的数量才首次超过“多元文化主义”。此后,“全球化”在英语图书中进入快速增长期,至2006年达到峰值;而它在2007、2008年的急剧下滑,又生动印证了从美国次贷危机到全球金融危机的演进轨迹。与之形成鲜明对比的是,“多元文化主义”仅在1990—1995年间出现较大幅度增长,且在2000年达到峰值后就开始渐次下降。结合图1所示,“差异政治”“认同政治”“承认政治”的峰值也都出现在2000年。总起来看,在1990—2000年间,对“全球化”的关注与对“差异政治”等四个相关概念的关注同步持续增长。这给我们一个非常直观的印象:“差异政治”重要的推手恐怕并非欧美社会自身的变化,而恰恰是“全球化”。

从图书数据中呈现的关键词数量比例当然只是间接证据,但每个关键词所呈现的历时性变化仍旧可以反映出现实中的大致趋势。欧美社会从20世纪六七十年代以来呈现“后工业社会、后物质主义、新社会运动”三大转向,经济社会变革和政策调整为当今“差异政治”的讨论提供了“分配问题”以外的社会分化基础。但如果缺少全球化进程这个重要的“催化剂”,差异政治及相关议题恐怕也只能一直不温不火,不会呈现出今天所能感知的关注度。图2显示,从2006年以后,英语文献中对全球化的关注掉头下跌。与之相应的是,对差异政治及相关议题的关注也明显下跌了(截至2008年的数据),它们的变化趋势也是同步的。但20世纪90年代至21世纪初,欧美社会内部并没有像60年代那样发生明显的社会动荡,并且冷战的结束使彼时欧美各国一片欢欣鼓舞,弥散着乐观预期,除了全球化,我们找不到更合适的理由用以解释“差异政治”在20世纪最后10年间忽然变成一个热络议题。

倘若全球化催动了“差异政治”(以及与之相关的“多元文化主义”“身份认同政治”“承认政治”等相关议题)的彰显,显然现实中这类现象就不只是前述欧美社会三大转向所能尽然解释的;但如果仅仅把它们归结为所谓“后现代”的政治哲学批判,并没什么社会基础,显然又低估了这类现象背后的现实动力。比较这四个关键词,“多元文化主义”无疑是最庞杂的一个说法,主要指向观念性的文化价值,又涵盖了现实中各种群体层面的互动关系。“承认政治”的价值观念属性和“后现代”特征最明显,在文献中呈现的关注度也最低。“差异政治”“身份认同政治”都有现实中明确的社会群体指向,它们在文献中关注度的上升显然与全球化带来的大规模人口流动、跨国移民有着千丝万缕的联系。总之,就“差异政治”及相关议题在20世纪90年代与21世纪初的流行而言,全球化的催动作用绝不仅仅是观念性、“后现代”意义上的,而是经由实实在在的社会群体变动导致的。

首先,全球化对于“差异政治”最为直观的催动作用体现在人口的流动上,尤其是跨国的人员往来、移民乃至难民。以1986—1994年间关贸总协定“乌拉圭回合”谈判及1995年世界贸易组织的成立为标志,20世纪80年代末到世纪之交,正是全球化进入实质性加速的时期。尤其是“乌拉圭回合”涵盖了服务贸易谈判,最终达成《服务贸易总协定》,为大规模跨国人员流动提供了必要的制度框架支持。伴随着90年代新技术革命、信息革命和信息产业急剧增长,新的产业业态、跨国资本流动以及多国公司跨国经营的普遍化,不仅将发达工业社会的经济形态提升到了新的全球化阶段,更重要的是将世界市场真正连为一体。无论是发达工业社会还是发展中地区,这种大规模人口流动显然都谈不上是什么“后现代”现象,而是实实在在的物质驱动的后果。与经济形态转变相伴的全球性人口流动,无疑对于不同群体间“差异”感的增强与“身份认同”感的彰显提供了前提。

其次,全球化带来的跨国资本扩张进一步在各国社会内部造就了新的“赢家”与“输家”,加剧了基于行业差异、知识技术及财富分配产生的人群分化。事实上,经济全球化无论在发达工业社会还是发展中地区,都没有像新自由主义者们预期的那样起到“拉平”作用,形形色色的资本鸿沟、知识鸿沟、技术鸿沟、数字鸿沟反而加剧了世界各国内部不同群体之间的经济地位分化与不平等。尽管在20世纪90年代全球化凯歌高奏的阶段,这种全球化带来的社会分化效应相对于资本、技术、服务的自由流动与市场扩大带来的巨大增长红利尚不明显,但已经开始在富国与穷国之间拉开差距。到21世纪的头十年间,无论发达工业社会还是发展中地区,所有国家内部不同群体之间因经济全球化加剧的分化已经明显呈现出来。“相对被剥夺”式的不平等问题再一次成为各国国内社会抗议与社会运动的基本动因。在全球化时代,发展中国家并不因其起点低就能用经济增长掩盖掉社会群体之间经济地位上的不平等与分化;相反,由于全球化带来的文化与观念上的相互影响,发展中国家社会内部在没有达到发达工业社会阶段之前,就不得不面临经济差别、社会差异扩大带来的社会矛盾与巨大张力。

再次,20世纪90年代以来,伴随全球化进程的差异政治、身份认同政治的彰显有一个重要参照点,那就是冷战终结、东欧剧变、苏联解体。对比60年代的国际局势,人们原本预期这种两极对抗格局的终结会带来国际局势的缓和与持久和平,可遗憾的是,我们很快就看到了各种局部性的暴力冲突和民族、宗教对抗此起彼伏。尤其是1991—1999年南斯拉夫解体后延续不断的内战及波黑战争、科索沃战争,1994年非洲的“卢旺达大屠杀”,成为这一时期族群冲突标志性的事件。苏联解体后,独立的各加盟共和国内部与相互之间频繁发生局部性武装冲突和族群分离运动,中东地区巴以冲突久拖不决,凡此种种,都进一步加剧了冷战后族群冲突的复杂局面。这些大规模族群冲突每每衍生出难以解决的难民危机。很明显,冷战结束后各种与“身份认同政治”相关的讨论中,对于“族群认同”“民族主义”以及宗教群体矛盾的关注也是焦点之一。这类现象原本与发达工业社会的黑人问题、女性问题、少数族裔、同性恋群体等并非一回事,但因为都具有特定的社会差异及身份认同根源,从而在20世纪90年代后都纳入了“差异政治”“身份认同政治”讨论的范畴。冷战终结之际,欢欣鼓舞的西方社会里不少像福山这样的自由主义者原本憧憬自由民主制度与自由市场经济取得了历史性胜利,但迅速激化的族群冲突、宗教矛盾反而似乎走向了亨廷顿所预言的“文明冲突”的方向。这种世界范围内族群矛盾的急剧变化,从另一个方向催动着“差异政治”“身份认同政治”受到广泛关注,显然,这类矛盾原本在欧美发达工业社会内部是不显著的,但对于提醒人们注意到“差异政治”和“身份认同”问题并非单纯的“后现代”现象来说,又有着极为重要的现实意义。

最后,与20世纪六七十年代欧美发达工业社会知识分子、年轻人观念上的批判与“造反”姿态不同,90年代伴随着全球化进程出现的对“差异政治”“身份认同政治”的关注很多都触及社会结构层次的一些根本性“不公正”问题。正是在这个意义上,对差异政治、群体性身份认同的反思在20世纪90年代与人们对“慎议民主”“沟通民主”(communicative democracy)①参见Iris Marion Young, “Justice and Communicative Democracy,”in Roger S. Gottlieb, ed., Radical Philosophy:Tradition, Counter-Tradition, Politics, Temple University Press, 1993. 以及 Iris Marion Young, Inclusion and Democracy,Oxford: Oxford University Press, 2002.的讨论交织在一起,人们对西方代议民主中基于形式上的选举程序和多数决原则进行政治决策,实际权力把持在少数政治精英和利益集团手中,事实上将大多数社会成员尤其是边缘弱势群体排斥在实质政治过程之外的现实状况提出了尖锐的批评。尽管迄今为止,这样的讨论大多还只是停留在政治哲学、社会理论学者们小范围内,但也在一定程度上影响了欧美社会及更大范围公共话语讨论的议程。如果说,20世纪六七十年代“差异政治”相关论题兴起时,针对特定社会人群弱势地位,政策上的修复措施无非是各种“平权行动”(affirmative actions),那么从90年代以来,“差异政治”“身份认同政治”与“慎议民主”“沟通民主”议题的交汇,就从真正的“政治”高度而非“政策”层面触及了西方代议民主制度框架中的一些更为根本的问题。

总之,从20世纪90年代以来,全球化催动的“差异政治”以及相关讨论相较于这类议题兴起之际,更加鲜明地体现出了这类问题的普遍性、现代性和现实性,以及最关键的——政治性。当今世界的“差异政治”与“身份认同政治”等相关议题讨论所涉及的,不再只是欧美发达工业社会进入“后现代”的特殊现象,不再只是针对特定人群的特殊现象,也不再只是政策性措施所能调整修复的、可以“去政治化”的特殊现象。冷战结束后,全球化推动世界联为一体,各种社会差异也在这种一致化的过程中更加清晰地呈现出它们原本的政治意义。

三、差异政治的现实处境

2007年美国次贷危机、2008年世界金融危机、2009年欧债危机接连发生之后,欧美各国普遍遭遇了自二战结束以来从未有过的“治理危机”。20世纪90年代以来全球化迅猛发展的势头受到遏制甚至逆转,社会群体之间的经济差距拉大,经济危机更加剧了发达工业社会内部社会精英与普通民众之间的对立。以2011年的美国发生的“占领华尔街”和2018年法国的“黄马甲运动”为突出标志,分配不平等和无节制资本扩张再一次成为欧美社会抗议运动的聚焦点。2016年的英国“脱欧公投”和美国总统大选都以出乎意料的结果告终,更成为世界面临“百年未有之大变局”的生动象征。

正如前文所述,如果我们把讨论的时限放在1929年“大萧条”以来,我们不妨就欧美发达工业社会发展至今的历史线索略做分段,再对“差异政治”在当下的政治意涵,尤其是它与治理危机的关联做些简略的讨论。

首先是分期问题,从1929年“大萧条”到2008/2009年的世界金融危机和欧债危机,大体80年时间,就我们所讨论的“差异政治”议题而言,以20世纪60年代末为界,不妨分为前后两个40年。

在前一个40年间,前半段,欧美社会遭遇前所未有的经济危机并最终演化为世界大战。后半段,欧美社会在二战后迅速实现经济复苏并走向繁荣,并在60年代末70年代初出现“后工业社会”“后物质主义”“新社会运动”三大转向。在此期间,通过福利政策调和阶级对抗,通过平权行动弥合族群矛盾,通过容纳非暴力各式社会抗议将其制度化,欧美各国实现了将集群性差异“去政治化”,约束在代议民主和法治框架下。加之外部的冷战两极对抗约束,以及发展中世界刚刚现代化起步,欧美发达工业社会的“差异政治”在20世纪60年代初露端倪,但主要呈现为观念性议题导向的、针对特定人群的特殊现象,通过政策上的调整安抚,基本上也就不成问题了。而在政治话语层面,以罗尔斯为代表的自由主义政治哲学通过个体层面自由与平等原则的重塑,把群体及群体之间的社会差异问题做了化约,从而形成了一套与自由民主政治实践相配合的强势话语体系。尽管在20世纪60年代末,“差异政治”“身份认同政治”“承认政治”都出现了一些讨论,但在当时的形势下,也只不过呈现为“象牙塔”里的哲学批判而已,并很快在“多元文化主义”的统摄下归入“后现代”一类。

在后一个40年,以20世纪80年代末90年代初冷战的终结为界,前半段,欧美社会尽管遭遇了一些经济危机的冲击,但以70年代末英美等国保守派经济改革为标志,比较平顺地对战后“凯恩斯式”国家干预做了大规模调整,削减社会福利开支,由此开启了新自由主义经济政策大行其道的时期。特别值得一提的是,由于战后“婴儿潮”的一代在七八十年代陆续踏入社会,欧美各国在此期间也享受到了“人口红利”对经济增长的促进作用。20世纪70年代初,美国从越南撤军、“越战”结束,尽管1979年苏联入侵阿富汗后,西方阵营对苏联做出了一些抵制和制裁举动,但整体而言,冷战最后20年里西方对苏联采取了缓和、怀柔的立场。外部环境的缓和,以及20世纪70年代末中国的对外开放,使得欧美发达国家在20世纪最后20年里有了稳定、巨大的外部市场,这反过来又为其在国内外推行新自由主义经济改革提供了保障,给90年代之后的经济全球化进程开辟了道路。忽然而至的东欧剧变、苏联解体,使美国为首的西方阵营“意外”赢得了冷战胜利,也大大强化了欧美社会的主流群体在这一时期的后半段(尤其是20世纪90年代)对于自身政治经济模式的高度自信。但与此同时,也在没有强大的外部意识形态对手的情况下,欧美社会对自身民主实践与自由主义主导话语的反思开始加强。

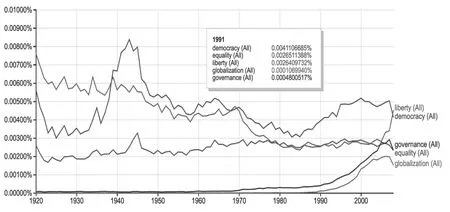

图3 1920-2008年间民主、平等、自由、治理、全球化在英语文献中出现的时间和数量比例(Google Books Ngram Viewer)

我们从图3中“民主”“平等”“自由”这三个关键词变化的趋势可以看出一些这种反思的苗头:从20世纪70年代开始到2000年前后,英语图书中的“平等”一词始终在一个相对稳定的范围内小幅波动,但90年代较此前后明显受到了更多关注(且超过了对“自由”的关注)。“自由”一词在70年代经历了明显的关注下滑,在20世纪的最后20年里始终跟对“平等”的关注大体上下交织,一直到2001年后两者才开始出现变动趋势的明显分化。如果把这两个关键词与“民主”变化的轨迹对照,非常明显的是20世纪的最后20年里,对“民主”的关注先抑后扬,从80年代中期以后明显与“平等” “自由”的变化轨迹拉开差距,显示了人们对“民主”有了更多的关注和讨论。如果对照“治理”“全球化”这两个关键词同期的变化轨迹,不难看出从20世纪90年代前后开始,三者的变动趋势是大体同步的。这也反过来印证了在冷战后全球化进程提速的同时,人们一方面对于各种“治理”问题有了更多的关注和讨论,另一方面对“民主”自身的反思也在同步提升。

如果联系到图1呈现的“差异政治”“认同政治”关键词变化的趋势和前文的讨论,就不难得出印象:20世纪90年代之后关于“差异政治”“认同政治”的讨论与关于“民主”(尤其是慎议民主、沟通民主等替代模式)的讨论两相结合,使“差异政治”“认同政治”关注的焦点从特殊群体的平权地位,转向了由社会差异、身份认同的“政治性”引发的民主制度自身“应当往何处去”的更加根本性的问题。正如这一时期本哈比(Seyla Benhabib)、扬(Iris Marion Young)等“差异政治”重要理论家在《民主与差异》(1996)、《包容与民主》(2002)等著作中所讨论的那样,在20世纪90年代以后赋予社会差异以“政治性”,其实质就是在探索超越代议民主程序之上,以广泛、包容的大众参与为基础的慎议民主、沟通民主的可能。

基于如上历史脉络的梳理,我们可以对“差异政治”及相关议题从出现到今天的现实演化动力给出一个大致明确的总结——尽管差异政治起源于欧美社会在进入后工业社会阶段对特定社会群体弱势、边缘政治地位的关注,但它并不仅仅是“象牙塔”里的“后现代”意义上的文化批判。尽管差异政治时常被吸纳、统摄于“多元文化主义”的讨论,但从20世纪90年代以来的全球化进程对差异政治、身份认同政治的催动影响之中,我们可以看到差异政治不只是具有价值规范和观念上的意义内涵,更重要的是它反映着世界范围内急剧社会分化所引出的群体与群体之间现实的深刻矛盾。20世纪六七十年代以平权行动为代表的代议民主框架下的政策调整和以罗尔斯为代表的自由主义政治话语,并不能有效地将90年代全球化凯歌高奏以来世界性的跨国社会差异变动继续吸纳进既有的自由民主政治制度和政治话语框架,这也就顺理成章地导致了以慎议民主、沟通民主为代表的基于对社会差异的承认与包容为前提的新的政治哲学讨论。正因为如此,从20世纪90年代至今,差异才具有现实的政治性,差异政治也才称其为政治。

2007—2009年间欧美社会在次贷危机、金融危机、欧债危机连番冲击下面临着新一轮急剧的社会分化,那些在20世纪六七十年代后工业社会来临之际似乎已经被掩盖、消解掉的富人与穷人、精英与民众之间的阶级、阶层对抗似乎有卷土重来之势。它们与60年代前后新产生的那些差异政治问题汇流,再与由冷战结束后20年全球化进程解锁、催化的各种旧的与新的跨国性移民、难民、族群、宗教等差异政治、身份认同问题相互交织,构成了一幅复杂、多维、立体的差异政治画面。毫无疑问,在金融危机十年后,我们并没有看到各种基于社会分化与群体差异的复杂矛盾在欧美社会有根本性缓解的迹象。相反,面对由这种错综复杂的政治经济局面导致的形形色色治理危机、民主危机,欧美社会的主流话语似乎仍旧满足于找一个内涵模糊的替罪羊——“民粹主义”——就此了事。回顾历史上1929年大萧条后欧美各国的应对经验与此后走向,似乎隐隐提醒着我们,把具有深刻社会分化和群体差异根源的系统性问题只归结为经济政策上的失误以及某些激进、极端思潮或社会政治运动的影响,是不可能解决问题的。历史上,在经历了二战惨痛教训后,欧美社会曾经用20年时间通过政策上的调整弥合消解当时社会内部层级性群体差异带来的挑战,也无意间为此后近40年“承平盛世”开启了通道。但是,这种“成功”如今还有可能复制吗?

当然,要给治理危机开出药方,并非本文力所能及,也不是在此梳理历史经验的目的所在。本文只不过通过历史脉络的考察,把“差异政治”从多元文化主义或者各种“后现代”文化批判框定的特殊语境中拎出来,将“差异政治”及相关议题在20世纪60年代和90年代两个关键枢纽时期兴起与演化的不同内涵、不同对象,以及彼时它们之于民主制度与政治话语的不同影响勾勒出来,从而呈现“差异政治”背后体现的现实矛盾到底是什么。公允地讲,2007—2009年间的世界金融危机与经济危机,其实是此前近20年经济全球化进程积累下来的诸多复杂矛盾沉积的后果,它们集中体现为群体性的社会差异以及由此衍生的各种社会政治矛盾。问题在于,由它们所诱发的各种现实的“治理危机”到底是只需要通过政策层面调整就能解决的?还是需要正视其背后内外交织、错综复杂的群体社会差异基础,对代议民主政治做出系统性改革才可能加以应对?这恐怕才是当下重新提出“差异政治”问题的现实的、普遍的政治意义所在。