历史价值、共生关系及设计原则:福州西湖公园古建筑空间的三维探析

2019-05-27米泓颖陶萌春

米泓颖,陶萌春

(福建农林大学 艺术学院 园林学院 (合署),福建 福州 350002)

在物欲横流的当今社会中,全球化发展给世界带来的新的发展和机遇。同时新产物在形成和发展的同时,也是对旧产物的一种严重的冲击和考验。然而,高速的城市化发展,对坐落在城市中的古建筑的影响也是一项当今社会的热点问题。归纳起来,对古建筑概念的解释主要有两种:第一种解释在定义古建筑时强调建筑营建的时间,古建筑是指古代(一般指清代及以前)所建的建筑。另一种是从形式上说,或者从特征上说,即通常所谓传统的民居形式建筑[1]。

随着中国经济迅猛发展,高品质的生活逐渐取代传统生活的模式,因此传统生活理念下的人们日益减少,古建筑的实际意义也日益降低。城市中的古旧街区和古建筑构件随着时间的推移日益被自然侵蚀。如若没有相应的对策进行人为的规划设计,将古建筑与城市联有机结起来,活化古建筑空间环境的发展,那这些具有历史价值的古建筑遍日渐被人们淡忘。

合理运用科学措施保护与发展城市古建筑是刻不容缓的工作。古建筑是现代城市的个性名片,是城市文化的一个缩影,象征和传承着特色传统文化的发展,在历史的演变过程里能够遗传至今,必有其重要的历史价值。同时,城市古建筑的传承与发展也为城市的发展带来了旅游经济,带动城市的经济发展。就古建筑与城市发展共生性而言,其保护与发展的问题一直是科研工作者重点研究的对象。共生性是古建筑与周围发展着的城市环境的核心设计原则。共生性广义上指一个物体与另一个物体相互依存的关系,文中的共生性是指城市古建筑与周边环境的互动与关联关系。古建筑与周边环境不是互相独立的,它们相互联系。城市化、城乡建设的进程越来越快,导致土地资源的短缺,特别是当今社会注重经济效益的现状下,文化和历史在很大程度上被忽略[2]。活化古建筑与城市发展共生性是本文的研究内容,将古建筑的发展与城市发展融会贯通。丰富而悠久的历史文化、历史遗迹、古建筑等造就了现代城市持续更新状态发展下精神文明活动经久不衰的活化途径。

一、古建筑的历史价值

(一)福州西湖公园概况

福州西湖公园位于福州市市区西北部卧龙山(现鼓楼区),为晋太康三年(公元282年)郡守严高所凿,唐末就已经是游览胜地。五代时,闽王王审知次子王延钧继位,在此建造亭、台、楼、榭,湖中设楼船,西湖成为御花园,到宋代更富盛景。清道光八年(公元1828年)林则徐为湖岸砌石,重新修建。民国3年(1914年)福建巡按使许世英辟西湖为公园,当时面积仅3.62公顷。解放后,西湖公园几经扩大,是福州保留最完整的一座古典园林,被人称为“福建园林明珠”。集福州古典园林造园风格,利用自然山水形胜,并以乡土树种配置为主,讲究诗情画意,“小中见大”,使西湖景色愈见秀丽,遐迩闻名。西湖公园现存大量的历史古建筑,是福州市的一块“活化石”。其占地面积为42.51公顷,其中陆地面积12.21公顷,水面面积30.3公顷。集福州古典园林造园风格,利用自然山水形胜,并以乡土树种配置为主,讲究诗情画意,“小中见大”,使西湖景色愈见秀丽,闻名于外。

(二)福州西湖公园历史古迹及周围环境要素

西湖公园城市历史古迹及周边环境的空间构成是指两者物质存在的一种形式,所涉及到两者实体与虚体的内容。实体存在的空间构成元素包括构筑物、街道环境、城市基础设施等。虚体内容包括历史事件、传统风俗、传统技艺、社会环境等。

本文选取西湖公园三个代表性的历史古迹建筑进行景观要素分析,分别是:开化寺、西湖书院和西湖社。如表1所示:

表1 古建筑景观要素分析Tab.1 Analysis of the elements of ancientarchitecture landscape

二、古建筑与周围环境的共生关系

(一)优越性分析

古建筑元素在景观设计中的融合挖掘地方文化,结合实际地理环境,因地制宜,吸引游客、市民,在精神上对福州的地域文化有身份认同感。利用休憩玩耍的亭台楼阁,增添景致。通过利用地形,山顶、山坡、水面、植物等的环境景观要素来融合建筑群组。趣味横生的休闲娱乐。优良的亲水环境。

(二)局限性分析

公园古迹周边环境的植物过于杂乱。设计只重视了观赏效果,忽略了些许植物的高度以及植物的密集度会遮挡游人观赏古迹的视线。对公共设施的不重视。路灯,垃圾桶,指示牌,公共座椅等都属于周边环境的公共设施,但并没有得到足够的重视,造成许多游人无处坐,垃圾不方便扔等现象产生。无障碍设计不完善。比如高差处理考虑欠缺,厕所缺乏无障碍设施等。后期维护力度有待加强。西湖湖水泛黄,和周围景色不搭调。有些地方的水体太脏,垃圾太多。草坪有人工破坏的痕迹,影响整体美观。加强历史文化互动性。

(三)公众参与调查分析

1.调研对象

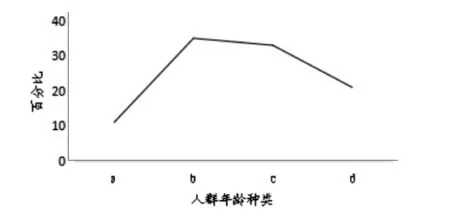

调研地址选取在福州西湖公园园区内。本文选取现场随机抽样访谈和园林专业在校生网络照片打分两种形式。其中,现场照片拍摄时间选择在秋季周末早晨,并且进行随机选取园内的游人群体和附近居民进行现场访谈。并且依据园内游人的年龄情况分为以下4个年龄段种类:

a.18-25岁:大学生或者刚参加工作的年轻人;

b.26-35岁:有小孩或者成家的中年人;

c.36-45岁:有稳定工作的中年人;

d.45-60岁:临近退休或者已经退休并经常在园内活动的中老年人;

2.评分体系

本文调查对象限定在福州西湖公园内的古建筑。以下三个选址作为本文的调查对象,分别是:西湖社、西湖书院、开化寺,如(图1)所示。

图1 西湖公园导览图Fig.1 West Lake Park Guide Map

通过调查福州西湖公园,以从中选出的三处代表性建筑古迹为样本,深入实际的调查、记录、拍照、访谈、实测、收集相关资料。通过SBE景观美感度调查进行定量分析。确定目标层、要素层和指标层,网络问卷调查以评分形式进行网络照片评分,评分体系如(表2)所示,共拍摄21处景观样本。通过实地调研亲自感受调研对象的优点和缺点,并进行样本数据的参照和对比得出相关结论。其中共发放给园林专业学生33份网络调查问卷,收回有效问卷33份。SBE景观美感度调查分析从人的视觉出发,一定程度还原本文研究的真实性,并且收集实例资料对本论文所提出的问题或解决方案做出有效的论证,为深入研究指导理论提供依据。

表2 古建筑空间景观评分体系Tab.2 Ancient architecture space landscape scoring system

3.调查结果

经过统计与分析,对问卷调查美景度结果如(表3)所示:

表3 各项景观美景度分值Tab.3 Landscape beauty scores

开化寺:位于福建省福州市,建于南朝梁太清三年(549年),也是省内较古老的寺院之一。也曾经在福州是规模最大的寺庙。对开化寺景观空间的在现场问答访谈的过程,开化寺位于西湖公园较为中心的位置,人流量较大,一入园内容易根据指示标找到位置。据现场访谈分析,a、b两类游客,游览路线由开化寺旁边的盆景园到侧面的开化寺建筑群。这种现象使得主从关系遭到了一定的扭曲。c、d类游客选择直接到访开化寺。游客偏好比例如(图2)所示。据现场访谈得知其主要原因是开化寺曾是福州开化寺为福建省文物保护单位,佛教传统文化历史悠久。古建筑文化的深远影响,扎根于人们心中,得到人们的重视。也有宗教信仰的游客节假日期间常到此地祭祀。其次,开化寺后面,是公园内的公共厕所。公共厕所的建筑外立面效仿了开化寺古建筑的红墙黑瓦建筑特征,但是具有明显的新旧对比,破坏了建筑群落的整体风貌。开化寺园内的两处邻毗古建筑,分别是宛在堂和尊客堂。其中,宛在堂有非常明显的人工刷漆翻新的痕迹,而尊客堂的建筑墙面确是脱落和褪色的漆皮。两处建筑外观的对比在一定程度上违背了原真性和破坏了古建筑的原始风貌。

图2 开化寺人群百分比示意图Fig.2 Schematic diagram of the population of Kaihua Temple

根据结果显示,开化寺的美景度三项要素综合评分较其他三处古迹较高。由此可得,开化寺周边景观设计与开化寺古建筑群形成一个整体文化景观。植物种类多样,寺院内的古榕树与古建筑群错落有致,别具一格。而开化寺的右侧的盆景园在共生性和整体性上与开化寺内古建筑群相宜得章。盆景园内的盆景植物多为松柏类,造型多样,中式的庭院风格与开化寺相辅相成。植物的装饰作用,活化开化寺及其周边景观。

西湖书院:西湖书院位于风景优美的福州西湖公园内。根据记载,西湖书院原为福州民间信仰里的神祇——“五通庙”。康熙年间在此处建设了祭祀朱熹之所。据现场调查,西湖书院多为c、d类人群。人群比例如(图3)所示。他们大多数是退休的教师、知识分子。并且会主动热情的介绍西湖书院的历史。书院文化就此“活”起来了。

图3 西湖书院人群百分比示意图Fig.3 Schematic diagram of the percentage of the population ofWest Lake College

总体来说西湖书院的植物景观评价较高,植物景观集中在书院两处古建筑的周围有丰富的植物群落,前庭的荷花池惟妙惟肖。但是周围环境感知美景度评分较低是因为,远处的现代化高楼建筑使得不少评价者提出不协调。因此,古建筑景观空间如何形成统一性和相对完整性,并且在主从关系上如何不让现代建筑喧宾夺主,需要研究者继续深入认知如何协调现代建筑与古建筑景观的整体统一。

西湖社:西湖社的位置相对于本文其他两个古建筑位置而言较为偏僻,门庭较为简单,被一些大树和灌木从遮挡。来往的游人较少,多为d类人群来往。人群比例如(图4)所示。建筑外观保存较为完整。西湖社现址一带原是福州动物园圈养的猕猴、黑熊、山羊、骆驼、野马、梅花鹿、等动物的居住地,现今改造成了一处带有有亭台楼阁、道路平坦、溪涧流水、的园林公园,同时也是人们早起晨炼、静谧休闲的去处。

图4 西湖社人群百分比示意图Fig.4 Schematic diagram of the percentage of the population of Xihu Community

调查结果显示,西湖社给人的感觉以关键词 “安静”“清幽”为主要感受。景观美感度评价显示出,西湖社绿化种类较为单一,较开化寺和西湖书院的绿化分值较低。在整个西湖公园中,较为清静的一处古建筑遗址。周围环境紧密的绿植造景给西湖社带来一种清幽之感,整体的古建筑景观氛围以呼应了西湖社的文化性质。古建筑与周围环境和谐共生,形成整体,并且西湖社在周围景观中独具一格,形成了一处主要景观。

三、古建筑与周围环境的设计原则

1.共生性

共生性是在景观规划研究里是常见的一种设计手法,目的是使城市中原有的产物与新兴产物交互统一。将个性融于共性中,和谐共生。因此,共生性理念同样可以运用于独具人文历史特性的古建筑与新时代的城市背景之间如何共同发展的问题。单一的将古建筑与城市高楼大厦分开隔离,可以一定程度上保护古建筑不受到城市化带来的破坏,但是却影响了城市景观的统一性,也很难真正达到其保护意义。因此,只有解决两者的共生问题,才是对城市中古建筑保护与发展的核心。合理的运用共生性原则为古建筑在社会化大发展的时代性提供了设计思路,和具有可持续性的发展理念。

2.原真性

在城市古建筑与周边环境共生的关系中,首要的任务是确保其古建筑的原真性。因为城市古建筑是在特定的历史时期下产生的历史文化产物,具有时代文化内涵和历史价值。联合国教科文组织在1964年首次研究并通过了关于保护历史建筑原真性和完整性的通用性条令《威尼斯宪章》,宪章中明确指出:“传递历史古迹原真性的全部信息 (the full richness of their authenticity)是我们的职责[3]。”因此运用现代手法对古建筑进行保护和修缮的同时,更需要遵从城市古建筑本身文化意义的真实性,才可以最大程度保护古建筑的原真性,使其可持续发展。

3.可持续性原则

可持续发展原则,意旨发展过程中不是单纯地考虑到眼前而是将眼光放长远,使发展的产物经得起时间的考验。古建筑与城市之间的发展不是短暂的,而是要考虑其长远性的发展。将古建筑与城市发展有机结合,在城市发展的同时带动古建筑的可持续发展。

4.主从关系性原则

城市里古古建筑彰显着一座城市的底蕴和文化,城市的发展离不开历史遗迹的铺垫。因此,一座有城市的个性主要体现在其包含中的历史古迹中。在城市周围坐落着的历史古迹才是城市文化的核心部位。古建筑与城市的关系是主从关系。城市作为古建筑的社会背景,周边环境不能喧宾夺主。缤纷社会下的新兴产物深深吸引着人们内心,而城市古建筑作为文化的载体,其周边环境不应抢占城市古建筑的原有文化特色。主从关系下的空间营造使古建筑与周围城市环境和谐发展。

5.整体性原则

城市发展与城市古建筑合二为一,形成一个整体,共同发展。对于整体改造方案的考虑必须是整体的、全面的、和谐共生的,强调内部空间结构系统的整体性,功能组合的协调性和互动性[4]。如何将新时代的文化与旧时代产物文化过度衔接,有机结合两个不同时代下的产物,是整体性原则的内容。新旧之间的对比产生强烈的不和谐性,弱化其差异,将新旧产物一定程度上衔接起来,形成一个整体。将城市古建筑与周边环境相融合,注意在城市规划建设的同时不是掩盖城市古建筑的文化意义,而是在古建筑的基础上进行城市发展。当今时代的发展内容应建立在原有产物的基础上,将城市发展规划与古建筑保护结合,注重其整体性发展。

四、结论

在社会化大发展的趋势下,如何将城市所遗留下的历史古建筑与周边环境和谐共生已经成为一个重要课题。本文以福州西湖为研究对象,其古建筑与周边环境的共生发展,首先,应该把握主从关系原则,主要周围环境应采取一定的保护措施,部分相对次要周围环境可以重建和建设。这不仅可以提高整个环境的利用率,还可以带来更好的文化推广。其次,在旅游业的发展过程中,避免过度商业开发历史古建筑,而是应该强调古建筑发展的可持续性、整合性和统一性的发展原则。因为古建筑的普及和影响往往是整个城市文化的重点。并更加强其文化保护和传播。再次,西湖公园内的古建筑及周边环境需要加强两者的协调作用。加强与公众的互动,突出西湖公园的历史和文化,创造文化氛围增加人文气息。将西湖公园历史古建筑有机融入城市周围环境,从而推动当今社会与传统文化的和谐发展。