民族地区农牧民政治参与的现状及影响因素分析

——基于内蒙古农村牧区百村千户抽样调查的实证研究

2019-05-24苏日娜

苏日娜

(内蒙古社会科学院 政治学与法学研究所,呼和浩特 010010)

政治参与源自西方政治学,是指普通公民通过各种合法方式参加政治活动,并影响政治体系的构成、运行方式、运行规则和政策过程的行为[1]。政治参与是农村政治民主化的重要内容,自20世纪80年代村民委员会被正式确定为农村基层群众性自治组织以来,基层群众民主开始萌芽。到21世纪初,村民自治蓬勃发展,农村群众的政治参与成为民主政治发展的重要内容。农民在村民自治中的地位和作用日益明显,致使农民政治参与问题逐渐得到国内政界、学界的普遍关注。农村基层民主得到了快速发展,民主选举成为了绝大部分农村产生当家人的主要方式,农民的民主意识、权利意识和主体意识也逐渐增强。然而,随着经济社会的发展,村民自治制度的实施遇到了一些阻碍,其对实现民主的推动作用也逐渐减弱。一些农村已经尝试着转变农村基层群众政治参与的模式,通过“社区理事会”“农民议会”等创新模式,来进一步推动基层民主的发展。实际上,无论何种创新模式,其核心就是增加村民自治中群众的参与度,使从前仅限于村委会层面的村民自治制度真正成为广大基层群众参与其中的村民自治制度。基于此,本文将根据2015年内蒙古农村牧区百村千户抽样调查数据,在基层民主发展的框架下来讨论目前农村牧区政治参与的状况,并运用回归分析法对农牧民政治参与的影响因素进行分析。

本文分析所用的数据来源于作者在2015年参与的“内蒙古农村牧区百村千户现状抽样调查”(下简称“百村千户”问卷调查)。调查采用分层多段抽样和简单随机抽样相结合的方法,依据内蒙古从东到西从南到北的地理空间、民族分布,结合行政区划与对应的农牧业不同经济类型,同时突出内蒙古自治区农村牧区少数民族聚居区与三种经济类型的各自特点,分为典型牧业区、半农半牧业区、农业区三种经济类型区域。调查共收回有效样本1011个。

1 内蒙古农牧民政治参与现状

根据肖唐镖等人对政治参与行为的类型分析,政治参与行为包括投票参与、竞选参与、沟通与接触型参与、维权抗争型参与四种类型[2]。投票参与,即村干部民主选举投票,基层民主选举是农村民主发展和政治参与的主要内容之一,目前村委会干部的民主投票选举已经在我国绝大部分农村牧区实现。竞选参与,主要是农村精英的政治参与行为,在本次调查中并没有涉及。沟通与接触型参与,包括“直接向上级领导反映意见”“向有关部门反映意见”“联系新闻媒体反映意见”“到法院起诉”“请政府以外有办法的人帮忙”[2]等。在农村牧区,沟通与接触型参与主要表现为参与村民大会、参与村民代表会议、有问题找村干部等。维权抗争型参与,包括“团结大家一起去理论或联名提出要求”“上访、游行、示威、静坐”[3]等。在农村牧区的维权抗争型参与多以上访的形式表现出来。下面将通过“百村千户”问卷的调查数据和访谈笔记,梳理并展现内蒙古农牧民政治参与的现状。

1.1 投票参与

村干部的民主选举,就是按照宪法、村委会组织法、村委会选举办法等法律法规,由村民直接选举或罢免村委会干部。由农民直接选举村民委员会,是在宪法和法律范围内开展的村民自治活动中最重要的内容,也是基层民主制度最重要的体现。“百村千户”问卷调查结果表明,现阶段嘎查村“两委”的换届选举已在内蒙古自治区普遍推行和实施,各嘎查村的农牧民在选举中投票率较高;参与投票的动机多为主动的;并且在选举过程中遇到的拉票、贿选问题也比较少。

对于“最近一次村委会选举中您参加投票了吗”这一调查,在获取的983个有效样本中,有900个受访者参加了投票,占比91.6%。由此可以看出,总体上,农牧民在投票这一民主选举过程中的参与率较高,但仍然有不到一成的农牧民因为各种原因没有参与到民主选举的过程中。对于“您为什么参加投票”这一调查,在获取的919个有效样本中,有85%的受访者是为了选出能干的人而去参加投票的,这说明大部分参与投票的农牧民的参与动机是主动的、积极的。然而,还有8.2%的农牧民是因为被村干部动员而去参加投票的,虽然这部分的农牧民属于少数,但仍然说明少部分农牧民的参与意识和民主意识有待增强。另外,还有少数农牧民是因为人情(被亲戚朋友劝说)和“随大流”而参与投票的。在“上次选举村干部前,您或您的家人遇到过哪些拉选票的情况”这一调查中,有78.6%农牧民回答“没遇到过”,说明拉票行为在嘎查村的民主选举中并不是普遍行为。当然,在这些回答“没遇到过”拉票行为的农牧民中,也存在隐瞒真实情况的个案;还有可能是由于长期生活在嘎查村这个熟人社会、人情社会中,一部分农牧民并没有意识到自己遇到的就是拉票行为等等。另外还有两成左右的农牧民遇到过说服、请客吃饭、送礼、许愿给好处等拉票的情况。

1.2 沟通与接触型参与

参与村民大会和村民代表会议属于接触沟通型参与,是农牧民参与基层治理的主要平台,也是农牧民利益表达和诉求表达的重要渠道。“百村千户”问卷调查结果表明,现阶段五成以上的嘎查村在一年内能够召开两次以上村民代表会议,但村民大会召开频率低,农牧民进行民主表达的直接渠道不够畅通;农牧民在会议上参与的积极性高,但有效参与程度低;在村级重大事务的决策中农牧民的参与程度不足。

从村民代表会议的召开情况来看,调查显示,将近七成的嘎查村在一年内召开过村民代表会议,说明大部分嘎查村都能通过村民代表会议这种方式进行民主决策。其中32.1%的嘎查村召开过4次以上村民代表会议,25.5%的嘎查村召开过2—3次村民代表会议,11.3%的嘎查村一年内仅召开过1次村民代表会议。除此之外,仍然有8.8%的嘎查村一年内没有召开过村民代表会议,以及22.3%的农牧民不知道有没有召开过村民代表会议,说明仍有一部分农牧民没有通过召开村民代表会议这种方式参与到民主决策中来。

村民大会是比村民代表会议更为民主的参与方式,村民大会是每个村民都可以参与、都可以发声的平台和渠道,它不存在村民代表有时并不能真正代表村民利益的情况。然而,由于村民大会的召集难度较大,因此其召开的频率并没有村民代表会议那么高。调查显示,只有34.5%的嘎查村在三年内召开过4次以上村民大会,也就是说只有三成左右的嘎查村能够保证一年至少召开一次村民大会;另外有31.7%的嘎查村在三年内召开过2—3次村民大会,18%的嘎查村在三年内仅召开过1次村民大会,还有15.8%的嘎查村三年内都没有召开过村民大会。由此可见,嘎查村中参与治理的主体——农牧民并没有被充分地纳入到民主决策的体制中来,农牧民进行民主表达的直接渠道不够畅通。

从村民在会议上的发言情况来看,有48.8%的农牧民能够在村民大会上积极发言,有32.8%的农牧民在村民大会上偶尔发言,而只有18.4%的农牧民在会议上不发言,这说明大部分农牧民在村民大会上的表现是积极的,他们愿意参与到事关切身利益的村务治理中。虽然农牧民在村民大会上的发言积极性比较高,但实际的参与情况却并不乐观。调查显示,只有三成左右的嘎查村在召开村民大会时,村民在会议上的发言时间可占会议总时长的一半及以上,其中80%以上时间是村民发言的占6.4%,占会议发言时间一半以上的为25.1%;占会议发言时间三分之一的为28.4%;而40.1%的嘎查村,其农牧民在村民大会上的发言时间只占总时长的10%或以下。这对于一年仅开一次甚至三年仅开一次的村民大会的农牧民来说,参与民主决策的程度显然是不足的。

农村、嘎查重大事务决策是基层民主决策的主要内容,也是与农牧民切身利益关系重大的事件,与琐碎的村务日常管理相比,农牧民对村级重大事务更加关注,也更加愿意参与到相关的决策中。农村、嘎查的“一事一议”项目、扶贫项目、“十个全覆盖”项目等都属于村级重大事务。在针对村级重大事务决定方式的调查中,由村民大会决定“一事一议”项目、扶贫项目、“十个全覆盖”项目等村级重大事务的仅占16.8%,由村民代表会议决定的占21.7%,由村长、村支书决定的占10%左右,由上级机关决定的占19.1%,甚至还有三成多的农牧民并不知道村级重大事务到底是由谁说了算。由此可见,普通的农牧民是很难参与到村级重大事务的决策中的,这种不民主的因素阻碍了农牧民通过参与来维护自身利益与权利的渠道,也在一定程度上打击了农牧民参与治理的积极性。

1.3 维权抗争型参与

在众多维权抗争型参与的表现中,上访可能是农村牧区比较普遍的一种维权抗争型参与。农牧民的上访以小规模的居多,群体性上访较少。“百村千户”问卷调查结果表明,有近两成的农牧民有过上访行为,且造成农牧民上访的因素主要有土地分配问题、集体资产处置问题、村级财务账目问题等。

调查显示,在问及“近年来您村有村民上访吗”时,有19.1%的村民回答是肯定的。这说明有近两成的村民采取过上访这种抗争型参与方式来解决问题和纠纷。在问及“村民会议上村民的提议被否决后如何行为”,也有10.6%的村民选择以上访的方式解决问题。

在进一步调查上访反映的主要问题时,结果显示,除了其他(29.7%)以外,排在前三的问题分别是违规发包土地问题(22.5%)、集体资产处置问题(16.9%)、村级财务账目问题(12.4%),这些问题都是与农牧民切身利益关系密切的问题,也是在农村牧区普遍存在又难以妥善解决的问题。因此,当农牧民无法通过投票参与、接触与沟通型参与等制度型政治参与来解决问题时,只能选择上访这种非制度型政治参与来维护自身利益子。由此可见,加强投票选举的公正性、拓宽有序政治参与渠道与途径,是维护农村牧区社会稳定以及农牧民利益的重要方式。

2 民族地区农牧民政治参与的影响因素分析

在已有的研究中,对于影响农民政治参与的因素分析成果丰富,主要涉及农民参与选举的理性选择动机[4],经济发展背景下经济主体地位的确定[5],政治参与机制建设[6]等方面的内容。此外,农民性别、年龄、受教育程度、收入水平、政治面貌等个体特征也是研究的重点[7-9]。投票参与是农民政治参与的重要组成部分,关于农民投票参与行为影响因素的研究与农民政治参与影响因素的研究大体一致。除了以上提到的几个方面,还有学者提出农民是否参与投票还取决于一些“外部因素”[10]。根据上述讨论,下面我们将基于“内蒙古农村牧区百村千户现状抽样调查”的数据,利用Logistic回归模型,主要考察“干群关系”和“政策补贴”这两个外部因素对农牧民投票参与的影响。

2.1 农牧民投票参与及相关变量的描述统计

在影响农牧民投票参与的各种因素中,性别、年龄、受教育程度、政治面貌等人口学变量,是投票率产生差异的原因之一。本次调查中,在有性别信息的1008份样本中,男性806人,占80%;女性202人,占20%。其中男性的投票率为92.1%,女性的投票率为89.3%,男性的投票率稍高于女性。

在有年龄信息的1003份样本中,18~44岁的青年人有311人,占31%;45~59岁的中年人有475人,占47.4%;60岁及以上的老年人有217人,占21.6%。其中青年人的投票率为93.7%,中年人的投票率为92.4%,老年人的投票率为86.8%。可以看出,随着年龄的增长,投票率呈下降趋势。

在有受教育程度信息的1007份样本中,小学以下学历的有87人,占8.6%;小学及初中学历的有757人,占75.2%;高中及中专学历的有146人,占14.5%;大学及以上学历的有17人,占1.7%。其中具有小学以下学历的农牧民投票率为83.1%,具有小学及初中学历的农牧民投票率为91.4%,具有高中及中专学历的农牧民投票率为96.4%,具有大学及以上的农牧民投票率为100%。可见受教育程度越高、文化水平越高,参与投票的可能性就越大。

在有政治面貌信息的1012个样本中,党员有210人,占20.8%;非党员有802人,占79.2%。其中党员的投票率为94.6%,非党员的投票率为90.8%,可见政治面貌的不同对于投票参与造成的差异并不显著。

除了人口学变量之外,在本次调查中还考察了“外部因素”对农牧民投票参与产生的不同影响。有研究认为,“村民是否参加选举还取决于一些‘外部激励’,也就是村庄治理对于村民个人及其家庭生活的影响程度。如果这种影响程度越大,村民应该有更强烈的参加投票的动机。”[10]179在本研究中,我们用“农牧民与村干部关系是否和谐”与“农牧民是否享受政策补贴”这两个变量来度量村庄治理及政策等外部因素对农牧民投票参与的影响。

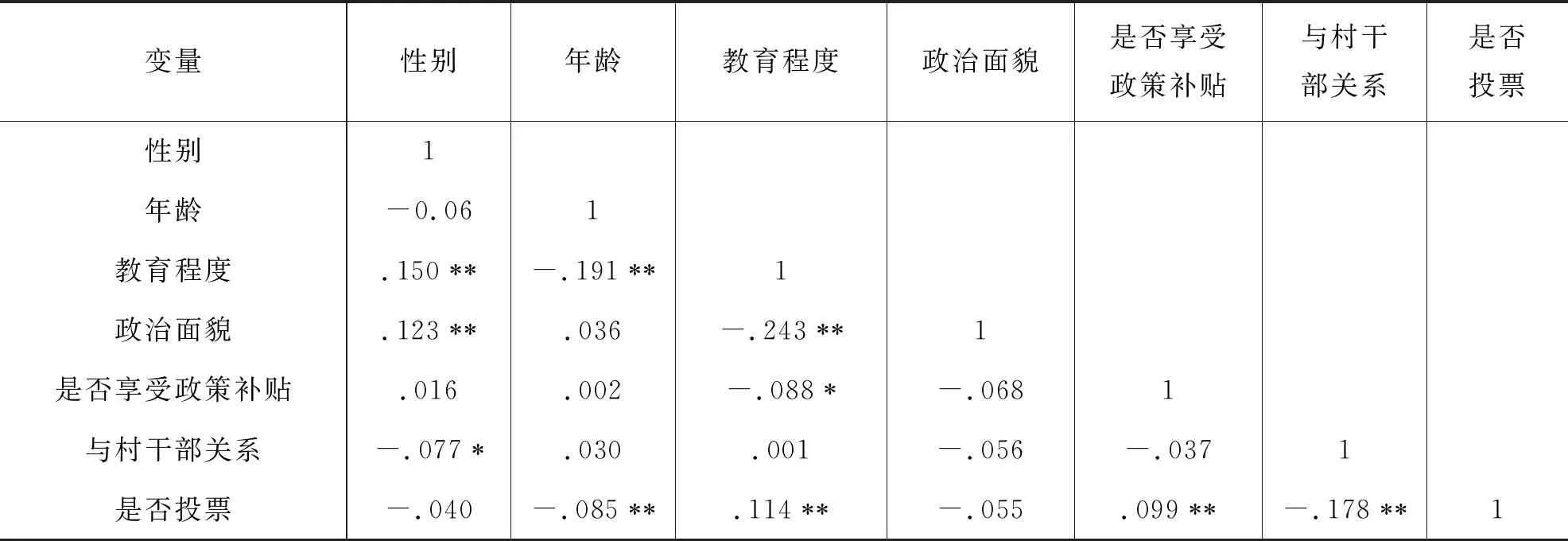

对农牧民投票参与采取二分类题目进行测量(是=1,否=0),同时加入相关人口学统计变量进行描述统计分析,结果见表1。983份有效数据的统计结果显示:被试的投票参与率比较高,均值为0.844,标准差0.278。从相关分析的结果来看,年龄、教育程度、与村干部关系、是否享受政策补贴等变量,均与投票参与之间具有显著的相关,在随后的统计分析中将会对上述变量加以控制。

表1 农牧民投票参与及相关变量的描述统计结果

注:p<0.05,p<0.01,p<0.001

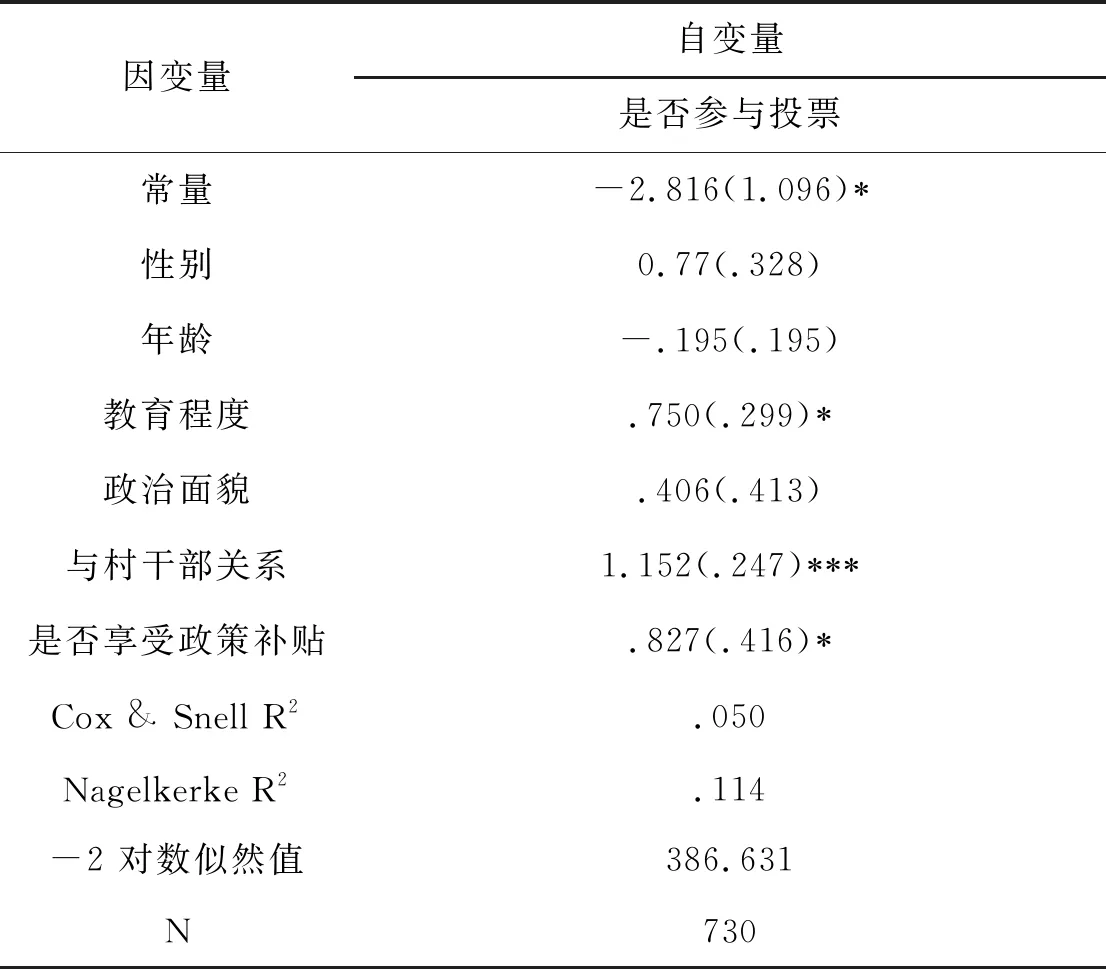

2.2 农牧民投票参与影响因素的回归分析

在此回归模型中,将“农牧民是否参与投票选举”设为因变量,数据为典型的二分类变量(是=1,否=0),对数据简单处理分析(见表2)可以看出,在有效的983个样本中,在村委会选举中参加投票率为 91.6%。将“与村干部关系”和“是否享受政策补贴”两项设为核心自变量。其中,在干群关系的回应中,88%的农牧民认为与村干部关系和谐,10.6%的农牧民认为与村干部有矛盾,还有1.4%的农牧民认为与村干部的关系是冲突对立的。由此可以看出,绝大部分农村牧区的干群关系是和谐稳定的。在“是否享受政策补贴”的785个有效样本中,93.8%的农牧民享受到了政策补贴,还有6.2%的少数农牧民没有享受政策补贴,其中的原因可能是因为土地经营承包权问题而享受不到政策补贴,或是在补贴分配中存在不合理的情况。参考以往研究文献发现,农牧民的投票参与行为还可能受到其个体特征的影响,因此,在研究中将性别、年龄、受教育程度、政治面貌等作为控制变量加以控制,进而分析核心自变量与因变量之间的关系是否显著。

表2 农牧民投票参与影响因素的回归分析结果

注:表格中为非标准化回归系数,括号中为标准误。+P<0.1,p<0.05,p<0.01,p<0.001。

从分析结果可以看出,干群关系对于农牧民是否参与民主选举的投票行为具有显著的正向影响(p≤0.001),并且与村干部关系有矛盾的农牧民相比,与村干部关系和谐的农牧民投票参与的可能性要高30%左右。农牧民与村干部的关系,在一定程度上代表了农牧民对村干部的认可和信任。对村干部信任的农牧民会认为投票选举是一种能够选出为农民群众办事、维护农民群众利益的干部的方式,因此会更加倾向于参与投票;而与村干部关系有矛盾甚至冲突对立的农牧民,在本质上是不认可和不信任村干部的,他们会认为即使去参加投票也不能够选出维护自己利益的人,从而把村干部选举看作是一种“走形式”的产生干部的方式,因而在投票参与中也会比较冷漠。在对“政策补贴”这个自变量与因变量的分析中发现,“是否享受政策补贴”与农牧民是否参与民主选举的投票行为也具有显著的正向影响(p≤0.05),并且享受到政策补贴的农牧民参与投票的可能性是没有享受政策补贴的农牧民的两倍多。农村牧区的政策补贴多与土地的经营承包权有着密切的关系,但是,目前,农村牧区有很多因为嫁娶或其他原因而失去土地经营承包权进而不能享受政策补贴的现象依然存在。这些没有享受到政策补贴的农牧民,或是因为与村内事务关系不密切,或是因为没有享受补贴而心存不满,因此表现在参与民主选举投票方面也不够积极主动。除了两个核心自变量与因变量具有显著关系外,性别、年龄、受教育程度和政治面貌四个控制变量的分析结果显示,性别、年龄和政治面貌都对因变量“是否参与投票”不具有显著影响。而受教育程度对农牧民是否参与民主选举的投票行为具有显著的正向影响,即学历水平越高的农牧民越倾向于参与投票,这与欧美发达国家一些学者的研究结果相符。

3 分析与讨论

本文通过实地调研资料总结和展现了农村牧区政治参与的现状,并对农牧民政治参与的影响因素进行了分析,发现除了个体特征外,“干群关系”“政策补贴”等外部因素也对农牧民是否进行政治参与活动具有显著的影响。因此,在村民自治的背景下,推进农牧民的政治参与,扩大农村的基层民主,不仅要依靠农民提高自身的素质和觉悟,更要关注政策、制度等相对于农牧民自身来说的“外部因素”的重要影响,使得农牧民有更多渠道和机会、以更大的积极性和主动性参与到农村的民主建设中来。

第一,在对农牧民进行实地走访调研的基础上,我们发现内蒙古地区的大部分农村牧区也已经建立起了有效的民主管理模式。随着经济社会的发展,基层治理的结构和模式也在发生着相应的变化,以往那种以政府和村级权力机构为主体、以强制和命令进行管理的模式,正在朝着鼓励广大农牧民和农牧民组织积极参与的多元主体治理模式发展。然而,在发展中,农牧民的政治参与也遇到了一些困境。在农村牧区,农牧民最主要的政治参与方式是参与村民大会或村民代表会议。村民在村民大会上集体讨论涉及全村村民利益的重大问题,是村民“发声”的主要渠道。村民大会不仅是监督和制约村委会以及村干部的组织保证,还是村民行使最基本的民主权利的主要形式。然而,通过调查发现,作为实现基层直接民主的基本形式的村民大会,在大部分嘎查村出现了召开难、召开频率低等问题,导致农牧民进行民主表达和参与村庄治理的直接渠道不够畅通。因此,创新参与形式,拓宽参与渠道,让农牧民能够通过更多的方式、更高效的平台参与到村务管理中,嘎查村的民主建设和治理成效才会有新的突破。

第二,加强对农民的宣传教育,提高农民的参与素质和参与能力,是增加农民参与行为的必要条件。我国农民文化素质水平普遍偏低,文盲半文盲率高,这严重制约了农民的参与意愿、参与能力以及政治效能感。政治效能感与参与行为之间有着十分密切的关系。政治效能感高的人,往往在参与方面也更加积极主动;相反,低水平的政治效能感往往存在于政治冷漠的人群中。在调研中我们发现,很多农牧民对参与村庄治理表现出冷漠的态度和心理,其主要原因是这些农牧民的政治效能感不足,认为自己的参与与否的行为不会对村庄治理的效果产生任何影响,即使有一些影响也是微乎其微的,因此政治参与的积极性也很低。除此之外,由于没有良好的文化素质和一定程度的文化水平,农牧民对保障其参与权利的相关法律制度缺乏了解,因此在如何通过参与来有效维护自己的合法权益方面并没有深刻的认识。文化水平不高还影响了农牧民的理性分析能力,有的农牧民认为参与村务治理是浪费时间,甚至自愿放弃参与的权利。因此,制定支持农村教育事业发展的政策,加大对教育的投入,提高农民群体的受教育水平,将有利于更多的农民积极参与到村庄治理中。

第三,农牧民的组织化程度低是影响其政治参与的一个主要障碍,一盘散沙的农牧民很难对村干部和村级组织具有制约力和影响力。农牧民以个体的身份进行利益表达需要很高的时间成本、人力物力成本,很多时候以个体为单位的农牧民都无法承担,因而无法进行持续的利益表达。另外,农牧民个体的“呼声”相对来说较小,很难引起上级机关足够的重视,并且个体的农牧民也只能反映少数人的利益。因此,需要把分散的、以个体为单位的农牧民组织起来,发挥农村民间组织的作用。村民组织具有贴近农民、反映不同农民群体利益诉求、整合和协调广大农民利益等优势,是农村社会治理的重要依靠力量。发展和壮大村民组织,不仅有利于加快农村政治民主化的进程,并且可以快速、有效、直接地了解民情表达民意,有效促进问题的解决和矛盾的化解。民意反映得越及时,就越不容易引发对抗性矛盾。因此,在政府的引导、扶持与监督下,鼓励不同类型村民组织充分发展,形成政府、村级党政组织、农村社会组织、村民组织等多元化组织形态相互协调、共同努力的局面,以提升农村社会公共事务服务水平,最终形成农村多元化社会治理的良好格局。