基层医院转运新生儿疾病构成变化分析

2019-05-22潘健儿赵永健郝妮娜吴玉宇

潘健儿 赵永健 郝妮娜 吴玉宇

广东省江门市妇幼保健院新生儿科,广东江门 529000

新生儿转运是新生儿医疗急救工作中的重要内容,在降低危重新生儿病死率和伤残率方面发挥重要作用。转运的目的是安全地将高危新生儿转运到危重新生儿救治中心的新生儿重症监护病房进行救治[1],而患儿诊疗情况和治疗效果的反馈总结,将带动整个区域内新生儿医学的进步。我院自2010年1月~2017年12月从基层医院共主动转运新生儿1325例,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2010年1月~2017年12月我院从基层医院共主动转运新生儿1325例,其中男810例,女515例;足月儿890例(67.17%),早产儿435例(32.83%)。胎龄26+5~40+1周,平均(34.5±5.2)周;出生体重800~4020g,平均(2160±1301)g。转运日龄<3d 1031例,3~7d 165例,7~28d 129例。全部病例均成功转运。

1.2 转运流程与方法

转运设备为两辆移动的NICU新生儿转运救护车(新生儿转运暖箱、车载式新生儿呼吸机、血氧脉搏监护仪、T组合复苏器、负压吸引器、微量输液泵、微量血糖仪、各种复苏设备和急救药物);转运队伍由新生儿科高年资医生和有NICU工作经验的护士组成;新生儿科设24h值班电话,接到呼叫电话后医生初步评估患儿病情,启动转运;到达现场后根据临床症状、新生儿危重评分法和S.T.A.B.L.E技术等再次评估病情并做相应抢救和稳定措施;转运途中全程生命监护并提供各项高级生命支持措施;所有患儿到院后经绿色通道进入新生儿科进一步诊疗;患儿出院后将住院信息反馈回基层医院。

1.3 统计学方法

应用SPSS13.0统计软件进行数据处理,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

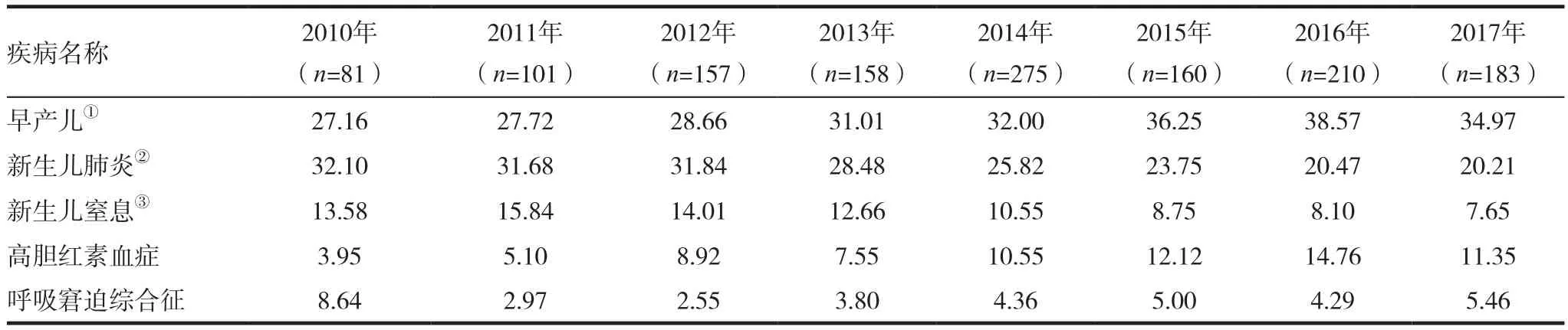

表1 转运新生儿前5位疾病构成(%)

表2 胎龄<32周早产儿转运例数及趋势变化

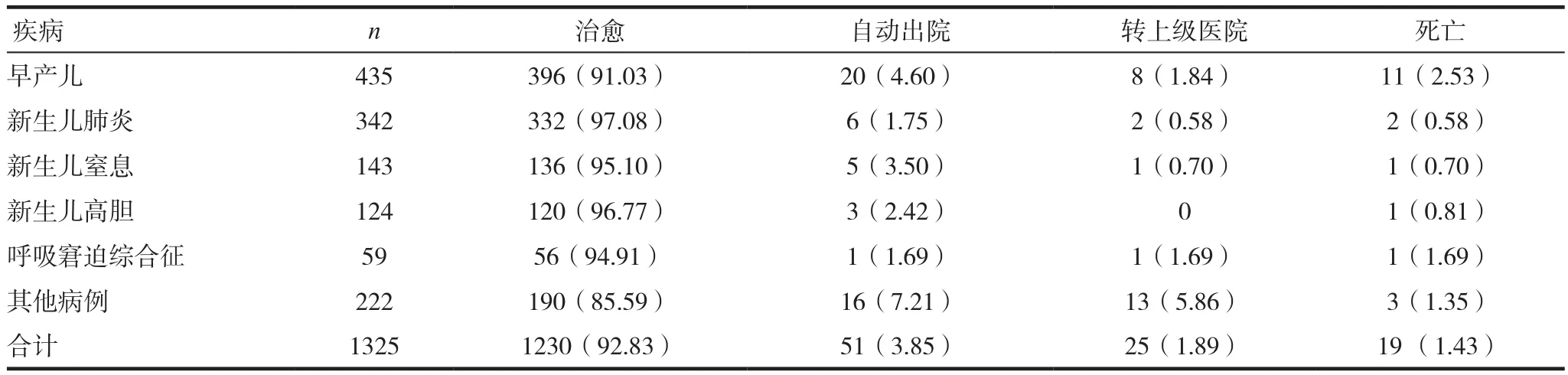

表3 全部病例及前5位主要疾病的治疗转归情况[n(%)]

2 结果

2.1 转运新生儿的疾病种类构成

1325例转运新生儿,疾病诊断标准按《实用新生儿学》第4版[2]。以第一诊断而论,早产儿435例(32.83%)、新生儿肺炎342例(25.81%)、新生儿窒息143例(10.79%)、新生儿高胆红素血症124例(9.36%)、呼吸窘迫综合征59例(4.45%)、先天畸形39例(2.94%)、其他呼吸系统疾病(包括胎粪吸入综合征、肺不张、气胸、肺出血等)32例(2.42%)、其他(包括颅内出血、缺氧缺血性脑病、新生儿惊厥、消化道出血、咽下综合征、重度贫血、低血糖、坏死性小肠结肠炎、剥脱性皮炎、色素失禁症、化脓性脑膜炎、败血症等)151例(11.40%)。转运新生儿前5位疾病构成见表1。早产儿病例中以胎龄32周为界分两组,其趋势变化见表2。

2.2 治疗转归情况

根据新生儿危重评分法,1325例患儿中,危重病例391例(29.51%),非危重病例934例(70.49%)。全部病例治愈 1230例(92.83%),自动出院51例(3.85%),转上级医院25例(1.89%),死亡19例(1.43%)。死亡病例均为危重病例,其中早产儿11例(胎龄<32周8例,体重≤1500g 5例),肺炎伴呼吸衰竭2例,重度窒息并多脏器衰竭1例,胆红素脑病并多脏器衰竭1例,急性呼吸窘迫综合征并持续肺动脉高压1例,严重感染性休克并多脏器衰竭2例,颅内出血1例。非危重病例无死亡。全部病例及前5位疾病的治疗转归情况见表3。

3 讨论

本文1325例转运新生儿中,新生儿疾病构成前三位分别是早产儿、新生儿肺炎、新生儿窒息,占全部转运病例的69.43%,与其他地区调查显示的新生儿主要疾病谱相同[3];同时占全部死亡病例的73.68%,也与我国新生儿死因前三位相同[4]。

早产一直是围产医学研究的重要内容之一,也是各医院新生儿科主要疾病之一。本资料中,早产儿的顺位维持在1 ~ 2位之间,构成比呈上升趋势(χ2=6.642,P<0.01),总转运数占全部病例的首位。且在上升趋势中,以胎龄<32周的早产儿为主(χ2=8.112,P< 0.005,差异有统计学意义),考虑与近年开放二孩、高危妊娠增多等因素有关。早产和低出生体重是我市新生儿死亡的首要原因[5],与本组统计资料相符。降低早产和低出生体重儿的发生率才是降低新生儿死亡率的关键,本地区高危孕产妇的筛查和管理工作仍有待加强。而区域性新生儿转运网络的建设方向,不仅在于早产儿出生后及时主动的转运,更提倡转运急救小组提前到分娩现场提供更积极的救治措施稳定病情,以及更安全的宫内转运方式[6-8]。

新生儿肺炎发病率较高,在全部呼吸系统疾病中占重要比例(78.98%),与余玲玲等报道[9]一致。新生儿免疫功能低下,易发生呼吸道感染性疾病。新生儿肺炎可发生在宫内、分娩过程中或出生后,早期(日龄≤7d)肺炎的发生与产科因素密切相关[10],以吸入性肺炎为主,由于吸入羊水、胎粪或乳汁后引起肺部化学性炎性反应或继发感染;部分为宫内感染或分娩过程中经产道感染。晚期(8~28d)的肺炎则以感染性肺炎为主。在感染性肺炎中,值得关注的是B族链球菌(GBS)感染。GBS可通过宫内及母亲产道感染新生儿,导致生后发生肺炎、脑膜炎及败血症等,其中重症肺炎病死率可达30%~50%[11]。如母亲产前未进行干预,新生儿感染的发生率将显著升高[12]。因此做好围产期保健,重视对孕中、晚期GBS的筛查并在产前进行抗生素治疗,尽可能减少或消除围产期不利因素,加强产前和产程中的监测,产儿科密切合作,对减少新生儿肺炎发病率有重要临床意义。治疗上要注意加强对病原微生物的检测工作,合理使用抗生素。近年构成比呈下降趋势(χ2=12.844,P<0.05),提示基层医院新生儿科建设初见成效,对普通病例及轻症病例能提供合理诊疗。

新生儿窒息是导致全世界新生儿死亡、脑瘫和智力障碍的主要原因之一[13]。本文中新生儿窒息转运病例逐年下降(χ2=8.831,P<0.05),是源于新生儿复苏技术反复强化的结果。作为本地区新生儿复苏培训的指导单位,本院每年免费举办新生儿复苏技术学习班,并开展“带技术下基层”的活动,基层单位产儿科医护人员人人知晓新生儿复苏流程,掌握新生儿复苏技术,大部分新生儿出生后得到及时有效的初步复苏处理,降低了窒息发生率。但由于基层医院新生儿科缺乏对重度窒息后的监护和治疗手段,以致部分病例出现重度的HIE表现,在考虑到后遗症的情况下,造成较高的放弃治疗比例。故今后复苏培训仍是帮扶基层的工作重点,尤其是提高团队建设和复苏后管理技术,将进一步降低新生儿窒息的发生率、病死率和伤残率。

高胆红素血症是新生儿期较常见的疾病,早期多以间接胆红素升高为主,主要原因有早产、感染、缺氧、溶血等。光疗是治疗的主要和有效手段,光疗设备在基层医院儿科多有配置,故只要及时诊断、早期处理,大部分能治愈。本组资料观察到,近年的转运新生儿中,高胆红素血症病例有上升趋势,且重症病例增多,其中入院前已发生核黄疸的有22例(17.74%),虽经及时换血治疗仍2例死亡,预后差。重症黄疸病例大部分来自基层同一地方,与当地群众对黄疸的认识不足和喜欢用民间偏方退黄以致延误治疗有关,经病例信息反馈后,当地医疗机构加大了新生儿黄疸知识的宣教和出院后新生儿黄疸的随访,重症病例明显减少。

先天畸形也是需要重视的问题。本组病例共确诊畸形39例,依次为先天性心脏病、消化道畸形、染色体异常、脊柱裂、唇腭裂。提示基层医院产前诊断技术有待提高,对有特殊病史、曾生育畸胎史、有害作业、高龄初产等人群尤应重视,加强宣教,避免环境因素和感染因素导致的先天畸形。病例信息的反馈,有助于指导基层医院产科重视产前检查,减少新生儿出生缺陷及先天畸形的发生。

综上,新生儿转运网络的建立,有利于危重新生儿得到及时有效的救治,随着危重新生儿病源的扩大,网络中心NICU对危重新生儿的抢救技术逐步提高;中心NICU的技术下沉和病例信息的反馈,同样使区域内的新生儿危重症诊治水平及生存质量整体提高。建立规范、完善的区域性新生儿转运网络是降低新生儿死亡率,减少伤残及改善预后的重要措施[14-15]。