手术室手术缝合针刺伤现况调查及新型钝性缝合针应用效果分析

2019-05-21王春灵史庆丰王成浩沈敏伟

王春灵, 史庆丰, 王成浩, 沈敏伟, 潘 渊, 汪 怡

1. 复旦大学附属中山医院护理部,上海 200032 2. 复旦大学附属中山医院感染管理科,上海 200032

针刺伤(needle-stick injuries,NSIs)是指头皮针、注射器针头、采血针等穿刺针头造成的意外伤害,引起或不引起皮肤深层破损和出血[1]。世界卫生组织报道,全球每天有近300万医务人员处于针刺伤暴露下[2],其引起的疾病经济负担为747~2 173美元[3]。有研究[4-7]证实,近30种病原体可通过针刺伤进行传播,一旦发生相关感染,不仅会给医务人员的工作及生活带来严重影响,对其心理也将带来巨大压力。

手术室作为经常使用各种锐器的科室,其医务人员是锐器伤发生的高危人群,且80%的损伤是由缝合针刺伤引起,没有做好相应个人防护时易造成医务人员的意外伤害,并带来负面心理压力[8-9]。既往研究[10]显示,手术室护士因为工作忙碌且个人防护和管理不到位而容易发生针刺伤,但针对手术室医师发生缝合针刺伤的原因和干预措施研究较为少见。

因此,本研究针对我院若干科室110名外科医师针刺伤情况进行调查,以了解手术室外科医师缝合针刺伤发生现状、针刺伤的处理形式以及目前已采取的针对性防护措施,并评价新型钝性缝合针(防刺伤针)预防外科医师针刺伤的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院骨科、普通外科、胸外科、肝外科、妇产科5个科室共计110名外科医师作为调查对象,进行手术缝合针刺伤问卷调查。所有受调查医师均具有1年以上手术经验。

1.2 调查内容 采用自行设计问卷进行调查,问卷内容包括4个方面:(1)被调查医师的基本资料,包括姓名、年龄、性别、科室、外科手术工作年限;(2)缝合针刺伤发生的现状,包括近1个月内是否发生缝合针刺伤,日常手术切口长度;(3)最近1次缝合针刺伤发生原因,包括缝合针刺伤如何发觉、发生时机、工作状态;(4)缝合针刺伤发生后的处置情况,包括缝合针刺伤后是否上报以及未上报的原因。

1.3 干预处置 组建缝合防针刺伤应用小组:选取5个科室的20名外科医师作为钝性缝合针使用小组,由手术室护士长对20名外科医师进行手术操作应用、针刺伤风险管理以及针刺伤上报等严格培训,保证研究期间外科医师手术过程中发生针刺伤的上报率为100%。选取2018年1月至6月作为干预前的基线研究,20名外科医师使用普通缝针;7月至12月采用钝性缝合针。统计外科医师在手术过程中针刺伤的发生情况。

1.4 统计学处理 采用Excel和SPSS 17.0统计软件进行数据录入和分析。缝合针刺伤发生率=缝合针刺伤例数/1 000人日数,发病率之比(incidence rate ratios,IRR)和95%置信区间(confidence interval,CI)。

2 结 果

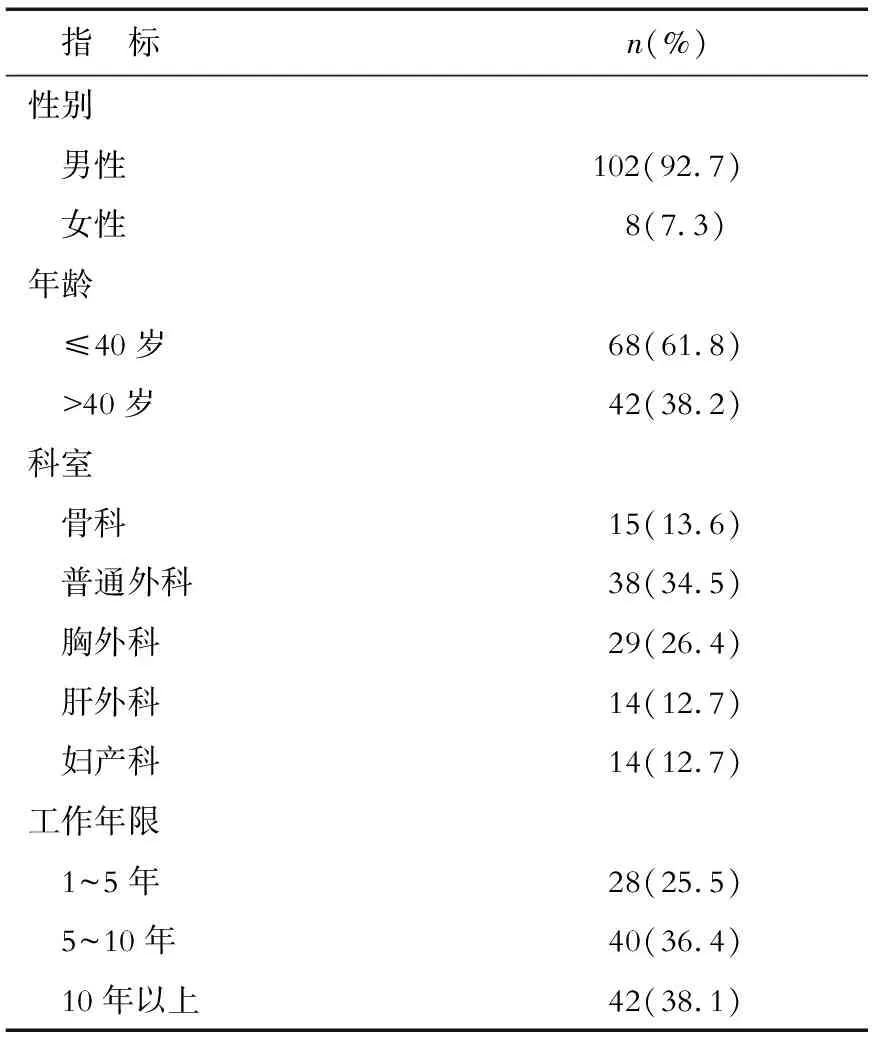

2.1 研究人员组成 110名外科医师全部完成本次问卷填写,应答率为100%。其中男性102人,女性8人;40岁及以下68人,40岁以上42人。各个科室构成比和外科工作年限见表1。

表1 110名外科医师基本信息分布及构成比

2.2 本院针刺伤现状

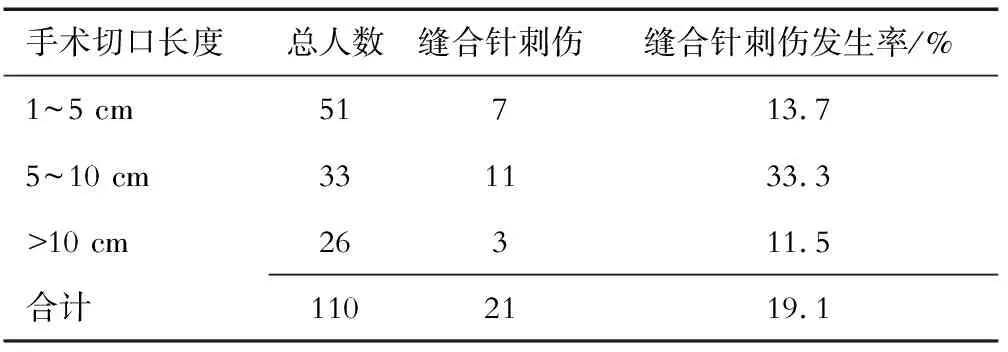

2.2.1 缝合针刺伤的发生现状 结果(表2)表明:21名受调查医师在过去1个月内出现过缝合针刺伤,缝合针刺伤发生率为19.1%,以手术切口长度5~10 cm情况下发生率最高。

表2 过去1个月针刺伤发生情况

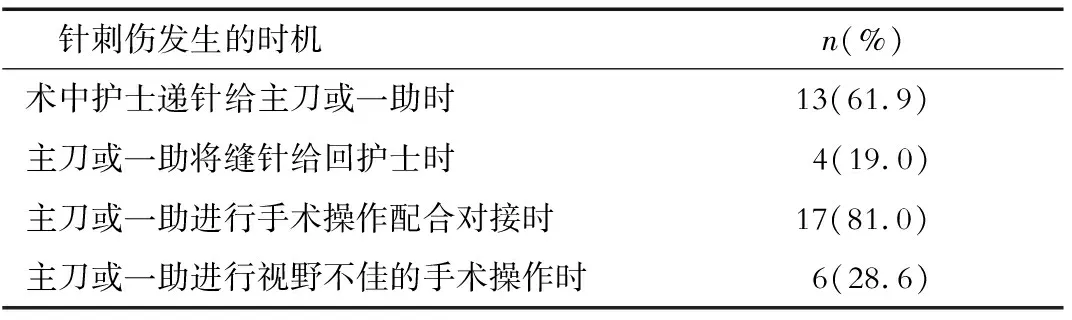

2.2.2 缝合针刺伤发生时机 最近1次缝合针刺伤主要发生在以下几个时机(表3):术中护士递针给主刀或一助时、主刀或一助将缝针给回护士时、主刀或一助进行手术操作配合对接时、主刀或一助进行视野不佳的手术操作时。

表3 缝合针刺伤发生时机及构成比

2.2.3 缝合针刺伤察觉类型 缝合针刺伤发生时,2名医师(9.5%)当时未察觉,30 min后才发觉;8名医师(38.1%)30 min内皮肤出现明显破损或出血;11名医师(52.4%)在缝合针刺伤发生时即出现明显的疼痛感。

2.2.4 缝合针刺伤发生原因 5名外科医师(23.8%)认为急诊手术是引起缝合针刺伤的原因,8名外科医师(38.1%)认为缝合针刺伤与手术进程中高度紧张有关,另有66.7%的外科医师认为缝合针刺伤与手术时间较长导致精神、体力疲惫有关。

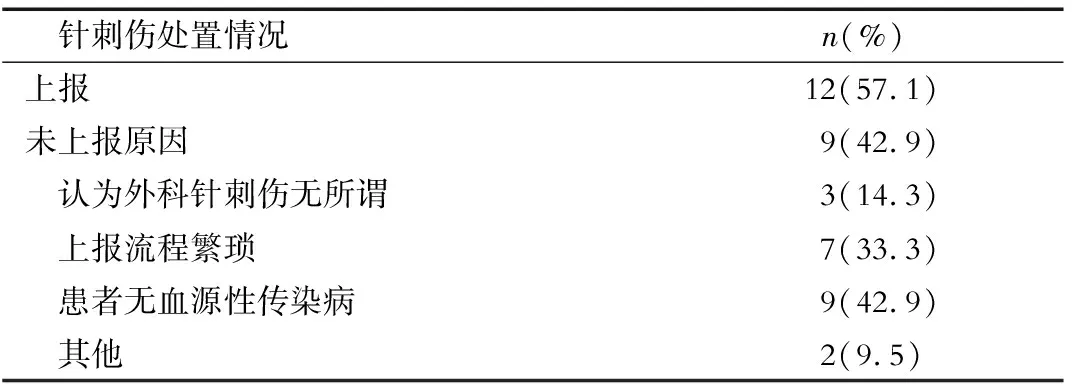

2.2.5 缝合针刺伤处置情况 结果(表4)表明:外科医师发生缝合针刺伤后仅57.1%上报。未上报的原因主要为外科针刺伤无所谓、上报流程繁琐、患者无血源性传染病。

表4 缝合针刺伤处置情况

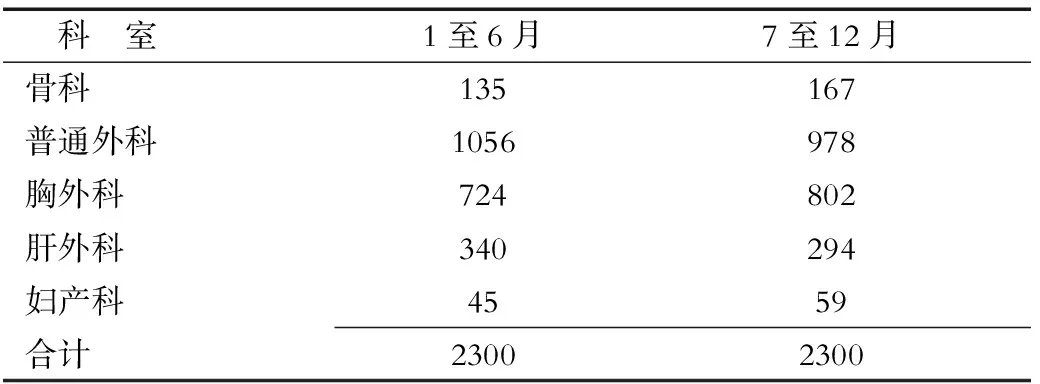

2.3 钝性缝合针干预研究 20名外科医师分别来自骨科、普通外科、胸外科、肝外科和妇产科。2018年1月至6月(干预前)使用普通缝合针,累计工作2 300 d(表5),其中针刺伤上报65次,针刺伤发生频率为每日28次/1 000人;7月至12月采用钝性缝合针,累计工作2 300 d(表5),针刺伤上报16次,针刺伤发生频率为每日7次/1 000人,针刺伤发生率降低75%(IRR=4.061, 95%CI=2.357~6.996)。

表5 不同科室医师工作天数 t/d

3 讨 论

既往调查显示,手术配合中频繁使用各种锐器(不同型号针及带线针、各种手术刀片等)、器械的传递和处理不规范是导致手术人员针刺伤频繁发生的主要原因[11]。缝合针作为外科手术缝合皮肤、软组织或器官的手术锐器,具有穿透力强、手术中频繁使用等特点,而外科医师由于连台手术频繁、手术过程紧张,因此针刺伤等职业暴露风险较高[2,12]。目前,外科医师对缝合针刺伤的防范意识较为薄弱,发生后多采取简单消毒处理,对主动上报的积极性不高[13]。本次调查显示,我院外科医师近1个月内缝合针刺伤发生率为19.1%,主要发生时机为主刀或一助进行手术操作配合对接时和术中护士递针给主刀或一助时,且手术时间较长,体力、精神疲惫时发生率最高。52.4%的缝合针刺伤可被医师及时发觉;38.1%的缝合针刺伤在受伤30 min内通过皮肤受损或出血被发现,提示手术缝合针刺伤的实际发生率可能被低估。发生缝合针刺伤后,只有57.1%的外科医师会上报,有14.3%的医师认为无所谓,33.3%的医师认为上报流程繁琐而放弃上报,存在较大的漏报风险,与国内外有关报道[14-15]一致。未来需提高外科医师的个人防护和上报意识。

钝性缝合针作为一种手术室防刺伤安全型缝合针,其通过器皿研磨工艺,将普通圆针的针尖直径增加,达到穿刺力和防刺伤的平衡,在穿刺手套时形成一个凹陷阻碍,给足医护反应时间,从而减少手术过程中的针刺扎伤,尤其可避免术中主刀和一助传递造成的损伤。本次通过开展为期1年的干预性研究,20名外科医师在项目干预前均经过了严格的培训,结果显示,干预前缝合针刺伤的发生率为每日28次/1 000人,干预后缝合针刺伤发生率降低至每日7次/1 000人(IRR=4.061,95%CI=2.357~6.996),提示使用钝性缝合针可降低外科医师的缝合针刺伤发生率,一定程度降低血源性疾病传播的风险,值得临床推广应用。

综上所述,针刺伤作为影响医护工作人员身心健康的重要威胁,应当引起医院各部门的广泛重视。及时采取可行的措施降低针刺伤的发生率,规范操作流程及针刺伤后的上报流程,增加防刺伤针的使用,对确保医务人员身心健康,更好地服务于患者具有重要意义。