基于TPACK视角中职骨干教师信息化教学实践现状及思考

2019-05-20王新月

王新月

摘要:教师作为信息技术融入教学的实践者,是整个技术整合过程的核心。蘇州地区中职教师信息化教学已达到了“早期大众”接受水平,已经建立起“信息化教学是优质课的必要条件”的理念,在重要的教学实践中能够自觉运用信息技术实施教学。笔者基于TPACK视角,以2018年3月苏州地区中职骨干教师开设的78节公开课为对象,对中职骨干教师信息化教学实践现状进行了研究,对实践中存在的问题进行了思考并提出了相应对策。

关键词:TPACK;中职骨干教师;信息化教学实践;对策

中图分类号:G712 文献标志码:A 文章编号:1673-9094-(2019)02C/03C-0044-05

2016年6月,教育部发布《教育信息化“十三五”规划》,明确要求在“十三五”期间要促进信息技术在教育教学中的广泛、深入应用,并逐步实现信息技术与教育的深度融合。为此,教师应该成为信息化条件下教学活动的构造者、促进者、辅导者以及学习活动的组织者。[1]这要求教师知识能力体系具备哪些要素?在中等职业教育领域,教师信息化教学实践现状如何?本文在整合技术的学科教学知识(TPACK)框架下,结合2018年3月苏州地区中职骨干教师开设的78节公开课,探讨了中等职业教育领域教师信息化教学实践的现状。

一、 教师知识体系的TPACK框架

2005年,继舒尔曼在学科知识(CK)、教学法知识(PK)基础上提出学科教学知识(PCK)的概念后,美国学者Mishra和Koehler又将技术知识(TK)引入PCK结构,构建起学科教学知识(TPACK)框架,其创新之处在于整合了技术。这成为教师将信息技术有效整合到教学和学习活动中时所具备的知识基础,也引起许多国内外学者和实践者对TPACK的关注。2009年,美国学者Suzy Cox进一步分析后获得了一个精致化的TPACK框架,将教学法知识(PK)理解为一般教学活动知识(Ag),将学科知识(CK)理解为特定主题在给定的学科中的教学表征知识,将技术知识(TK)理解为如何使用新兴技术的知识。这个精致化TPACK框架的一个重要特点就是提出了“滑动性”(sliding)的概念,主张知识成分的性质会随着环境的变化而变化,突出了TPACK框架的发展性特征。比如一种技术被广大教师熟练地运用后,用其进行教学的知识就不再是TPACK,而变成了PCK。[2]

二、苏州地区中职骨干教师信息化教学实践现状

2018年3月,苏州市开展了多项骨干教师展示课及教学竞赛参赛课活动。在这些活动中,有区级学科带头人以上骨干教师(40人)、区级评优课参赛选手(8人)、市级信息化教学大赛(项目二:课堂教学)参赛选手(27人)、市级学科带头人候选人(3人),共开设公开课78节,涵盖了5个公共基础学科和6个专业大类,覆盖了苏州市内除建设交通类的主干专业。

(一)媒体及信息化教学平台使用情况

1.总体情况

信息化教学平台是指与信息技术相结合,开展教学实践使用的一系列软硬件设施的统称。例如,目前应用广泛的超星泛雅平台、雨课堂、蓝墨云班课、未来教室等都属于“信息化教学平台”。(以下简称“平台”)。

二、苏州地区中职骨干教师信息化教学实践现状

(一) 苏州地区中职骨干教师群体基本具备技术教学内容知识

苏州地区中职骨干教师在教学实践中利用信息化教学平台的比例达到了73.1%。如果将教师类比为消费者,信息化教学类比为新产品的话,则信息化教学已经被“后期大众(Late Majority)所接受。但是考虑到我们选取的对象是骨干教师,且有27节课是信息化大赛(项目二:课堂教学)的参赛课,所以这个数值远远超过了中职教师的平均水平。结合日常调研情况,笔者认为将这个比例调整到50%左右作为中职骨干教师平均水平,30%左右作为中职全体教师平均水平是比较恰当的。这样来看,则苏州地区中职教师信息化教学达到了“早期大众(Early Majority)”接受水平,已经建立起“信息化教学是优质课的必要条件”这一认知,在重要的教学实践中能够自觉运用信息技术实施教学。另外我们注意到,教师在课堂教学中使用PPT课件的比例达到100%,根据Cox的“滑动性(Sliding)”概念,利用PPT进行教学的知识已经成为PCK而不是TPACK。

(二) 专业技能课教师使用信息化教学手段的意愿更强烈

公共基础课教师中,有46.4%的教师没有使用教学平台,而且其中认为“没有必要”使用的老师有8位,占比达61.5%。而未使用平台的专业技能课教师只有30%,信息技术专业教师更是只有18.5%。其中认为“没有必要”的专业课老师只有5人,占33.3%。这说明专业技能课课堂与信息技术的结合更加紧密。通过与开课教师交流可知,专业技能课内容更新快,教师运用新技术解决新问题的需求更迫切;而公共基础课教学内容基本上都在传统教学环境中有了比较成熟的课例,教师更愿意通过成熟的优秀课例获取经验,而不是使用新技术创设新情境来实施教学。

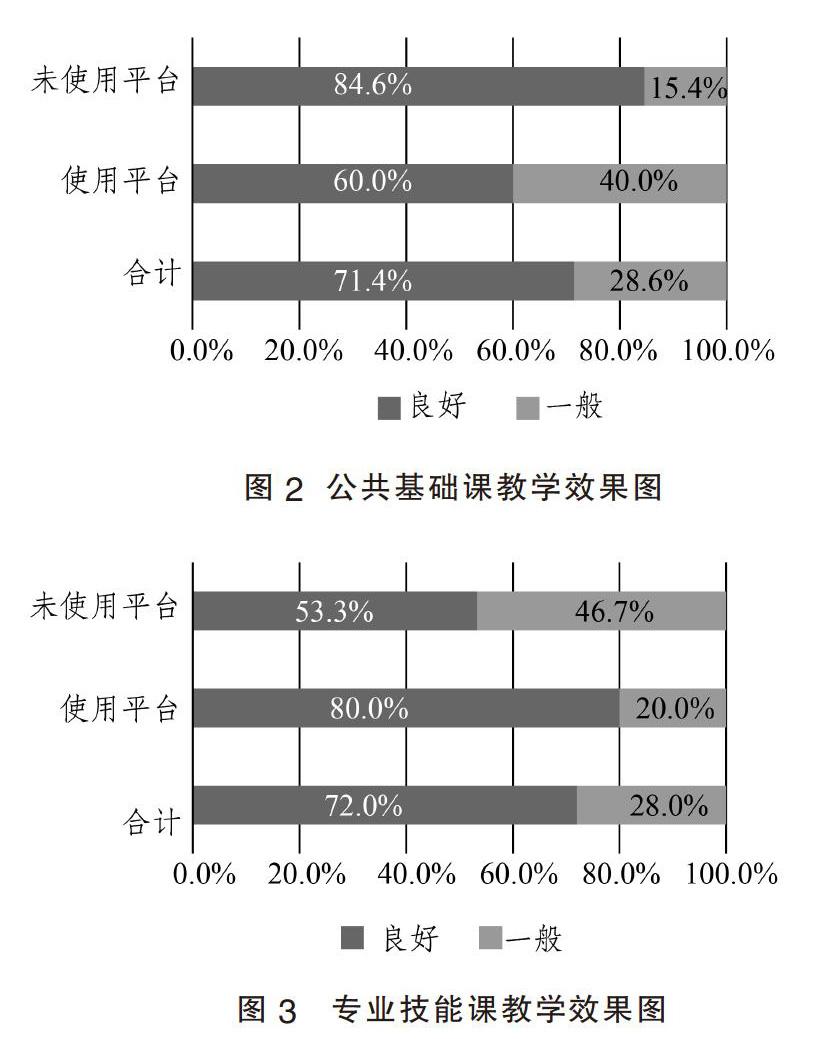

(三) 课堂信息化程度高不等于教学效果好

公共基础课中,未使用平台但教学效果良好的课占比达84.6%,明显超过使用平台的优质课的60%;专业技能课中,使用平台且教学效果良好的课占比达80%,仍有20%的课教学效果不理想。在使用教学平台但教学效果一般的课当中,主要评价包括:(1)技术手段太多,课堂重心偏离;(2)技术与教学“两张皮”现象明显。

(四)学校信息化建设整体水平直接制约着教师信息化教学实践能力

随着信息技术的飞速发展和教学理论的不断更新,人们对信息技术在教学中的功能定位从最初的“单一媒体观”发展到“工具观”“生态观”,再发展到了“环境资源观”。[3]无论用哪一种角度来审视信息技术在课程和教学中的作用,物质基础都是基本前提。没有技术手段,自然谈不上运用与发展。当前除了教师所在学校自行建设的信息化教学平台外,事实上有很多公共平台可以供教师使用。但相比之下,利用公共平台对教师的TPACK要求更高,使得教师主动学习使用的意愿进一步降低。因此,学校信息化建设整体水平仍然是教师信息化教学实践能力的首要制约因素。

三、存在问题

将信息技术与课堂教学深度融合已經是必然趋势,故本文不再对“信息技术与课堂教学融合的必要性”进行探讨,而是关注如何运用信息技术手段“提升教学效果、发展教师能力”。运用“基于问题的研究模式”,以“使用平台但教学效果一般”的课堂为对象进行思考,探索信息技术未能促进教学质量提升的原因。这样的课在本次78节课中有22节,占比达到28.2%。考虑到本次数据总体是骨干教师开设的展示课或者参评优质课,其开课教师的TPACK总体水平远超出中职教师平均水平。因此,这个比例足够引起我们的重视。

(一) 将信息化教学呈现为“信息化表演”

为提高信息化环境下职教教师的教学能力,教育部从2010年开始举行信息化教学大赛。与传统“赛课”活动相比,其评分指标中多次提及“运用信息技术、数字资源”,凸显其“信息化”特色。在评价指标的导向下,教师很容易将“信息技术与课堂教学深度融合”片面理解为“有技术优于无技术、新技术优于旧技术、技术多优于技术少”,结果不知不觉中走入了“为信息化而信息化”的误区。于是我们看到,在个别课堂中,微视频、翻转课堂、仿真软件、未来教室……种种技术手段纷至沓来,令人目不暇接,但割裂了它们与教学本身的内在联系,在热闹的表面下是新技术带来的新沉寂。

(二)以技术知识取代教学法知识

在TPACK框架下,教师的信息素养本质上是教师实践性知识的综合体现,同时代表着教师“技术知识(TK)”“教学知识(PK)”和“内容知识(CK)”三者的掌握程度与综合运用能力,并非由教师的信息技术水平单方面决定。如果教师的教学法知识不足,缺乏先进的教育理念,对教学内容把握不恰当,那么再高明的技术都无法构建起达成教学目标的正确途径,反而降低了课堂效率。这样就带来了技术与教学“两张皮”的情形,当然更谈不上“深度融合”。

(三)将教学信息化碎片化为“信息化项目”

限于公开课或评优课的形式,教学时数只能在1-2课时,教师的信息化教学设计也就局限在以一个独立的微型项目单元为对象。教师以这些优秀课例作为学习对象,久而久之会将视野局限于单元项目之内。同样是比赛的局限,无法充分考察教师对课程的整体规划与设计能力。因此,教师的教学设计仅仅基于单个项目或单元,围绕其创设教学情境,组织特定的教学资源并进行教学实践等。在整个设计及实施过程中容易忽视课程整体特征,缺乏整体构思与资源开发。因此,这些优秀设计案例只是“一枝独秀”,很难推广形成“百花齐放”的局面。同时,这种“碎片化”设计也不利于教师整体把握课程标准和教学目标,更难以形成适用于整体课程的信息化教学模式,导致教学缺乏系统性。

四、解决对策

如前所述,学校信息化建设整体水平仍然是教师信息化教学实践能力的首要制约因素。但一方面随着技术的发展,必将形成随时随处都可以获取的“泛在”教学资源;另一方面,硬件建设主体是学校,与教师个人努力并无直接关系,因此不列入本文的讨论范畴。本文主要针对教师运用信息技术实施教学的过程中存在的问题提出下列对策。

(一)以TPACK为指导,引领教学能力发展

中职学校教师的信息化教学实践现状基本还停留在“用技术”的水平,离“融合”还有相当差距。从整合运用能力来看,中职教师TPACK各知识维度的整合程度不高,尤其技术知识与教学知识、技术知识与内容知识的整合上。而导致这种结果的最根本原因是教师对 “技术知识(TK)”认识不足,认为这是“信息技术老师的专业知识”,而不是与PK和CK同等重要的一项教师必备知识,与教学内容、教学方法存在着紧密的联系。TPACK强调教师不仅要拥有TK、CK和PK,而且需要对三者进行整合。因此,引导中职教师认同TPACK能力框架,并在此框架下发展教学能力是教师专业发展的一个新视角。以此为指导引领教学能力发展,能够突破教师将技术与教学区别对待的传统观念,不再或“重技术轻教学”、或“重教学轻技术”,而是合理有效运用技术,共同构建新型课堂,以适应中职教育现代化。

(二)基于职业教育标准体系进行教学实践

新世纪以来,特别是十八大以来,教育部积极推进职业教育标准体系建设,经过多年持续建设,截至2017年8月,我国职业教育领域基本形成了以专业目录、专业教学标准、课程教学标准、顶岗实习标准、专业教学仪器设备装备规范等五个部分构成的国家教学标准体系。标准出台是为了用,为了实施、为了执行。标准是不是能得到实施,是不是得到执行,这关系到职业教育的培养质量。作为标准的实施者,教师必须基于标准进行教学设计,在课前、课中、课后自始至终都要对照标准去实施,这样才能够保证教学的规范性与系统性。教师心中有了标准,教学实践就有了依据,就不会将信息化教学设计只聚焦到碎片化的项目,割裂了项目与课程整体之间、项目与项目之间的逻辑联系。

(三)借助名师发展共同体平台,对先进信息化教学模式加以提炼和推广

教学是一项实践性很强的综合活动。要提高教师的信息素养,除了理论支撑外,更重要的是要进行教学实践,并在实践过程中有意识地进行观察、反思和同行交流探讨等。协同知识建构为教师TPACK学习和发展提供了新的视角。[4]构建TPACK课程研究共同体能够充分调动教师集体的智慧和力量,能够很好地弥补教师个体的能力不足。与此同时,教师的合作与交流能够进一步推动TPACK 理论与实践的发展。搭建信息技术交流且能资源共享的中职“双师型”教师学习共同体,将有利于中职“双师型”教师借助集体的智慧解决个体在教学实践中所遇到的困扰。苏州市在“十三五”期间启动了“名师共同体”人才质量提升项目,建立了若干个跨学科跨专业的联合体,打破了学科与专业之间的界限,让多学科的专业教师,包括专业课、文化课教师以及从事理论教学的教师、实训指导教师、信息技术学科教师等置身于“共同体”这样一个松散的组织当中,借助信息时代提供的网络学习环境,相互促进,共同发展,满足社会发展对教师能力的更高要求。

参考文献:

[1]杨宗凯.促进信息技术与教育深度融合[N].中国教育报,2016-08-27(3).

[2]周菲.TPACK视角下中职学校教师教学能力发展研究[D]武汉:.华中师范大学,2016.

[3] 俞树煜.从单一媒体观到环境资源观:一个信息化教育隐含前提的变化[J].电化教育研究,2006(4).

[4]吴焕庆,余胜泉,马宁.教师TPACK协同建构模型的构建及应用研究[J].中国电化教育,2014(9).

责任编辑:谢传兵