不同健康教育指导对下肢深静脉血栓形成出院后患者服用华法林抗凝疗效的影响

2019-05-17潘莉君

潘莉君

(江苏省常州市第一人民医院,江苏 常州 213003)

下肢深静脉血栓是由于深静脉内的血液因某些原因凝固而形成的,血栓形成后会导致血管腔阻塞以及静脉回流受阻。近年来,下肢深静脉血栓的发病率呈现上升趋势,且具有并发症严重、易复发的特点。[2]目前临床上常用的治疗方法是口服华法林片进行抗凝治疗,其原理主要是通过抑制肝脏微粒体内的维生素K依赖性凝血因子(包括Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子)的合成,同时能够延长凝血酶原时间,改善患者体内的高凝状态。华法林在治疗过程中,因患者体质不同会产生不同程度的副作用,而在患者的服药过程中,患者的文化程度、年龄、自身素质等因素都会影响服药依从性,会影响患者的抗血栓治疗的效果与治疗的安全性。患者出院后的健康教育对后续治疗中的服药依从性有重要影响。本文探究了不同健康教育指导对下肢深静脉血栓形成出院后患者服用华法林抗凝疗效的影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2014年3月到2015年3月间出院的80例发生下肢深静脉血栓的患者,利用随机数字表法分为两组,分为观察组与对照组。对照组的40例患者年龄为26岁~77岁,平均年龄(55.42±14.61)岁;其中男性患者24例,女性患者16例;周围型血栓28例,中央型血栓9例,混合型血栓3例;血栓部位为左下肢15例,右下肢20例,双侧下肢5例。观察组的40例患者年龄为24岁~69岁,平均年龄(51.69±16.42)岁;其中男性患者27例,女性患者13例;周围型血栓27例,中央型血栓8例,混合型血栓5例;血栓部位为左下肢19例,右下肢19例,双下肢2例。排除标准:合并有代谢性疾病、心脑血管疾病、肝肾功能障碍的疾病;患者本身存在凝血功能异常;妊娠与哺乳期妇女等。

1.2 方法

对照组患者出院前及时发放我院自制的《下肢深静脉血栓抗凝治疗注意事项》手册,并依据手册内容向患者及其家属进行健康宣教,特别地,在进行健康宣教时,应尽可能使用简单通俗的表达方法以便于患者及家属理解。另外,向患者及家属说明抗凝治疗即口服华法林是一项长期治疗,强调用药的目的与坚持用药的重要性,指导患者出院后定期复查以监测凝血指标,尤其是国际标准化率(International Normalized Ratio, INR)这一目前公认的华法林抗凝标准,应使其维持在2.0~3.0之间。

观察组患者在对照组的基础之上增加电话随访,并向患者发放用药随访表,[2]指导患者出院后定期记录服药情况、监测凝血指标的结果、是否发生不良事件等。安排专门的护理人员定期对患者进行电话随访,监督督促患者按时服药、复查凝血指标及INR值,解答患者及家属的疑惑,对发现的问题及时与患者沟通解决,帮助提高患者的治疗依从性,降低不良事件发生率。

1.3 评价指标

统计分析观察组与对照组患者在出院后继续进行的华法林治疗依从性、不良事件发生率以及INR达标率。其中患者的华法林治疗依从性主要是对医嘱的执行情况,是否有漏服、未服、多服药的情况。华法林治疗中的不良事件主要包括出血、血栓再发生等。INR是反映患者应用华法林的控制水平,依据相关标准,[3]该指标应控制在2.0~3.0的范围内。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0统计学软件对统计的数据进行分析,当P<0.05时,认为差异有统计学意义。

2 结 果

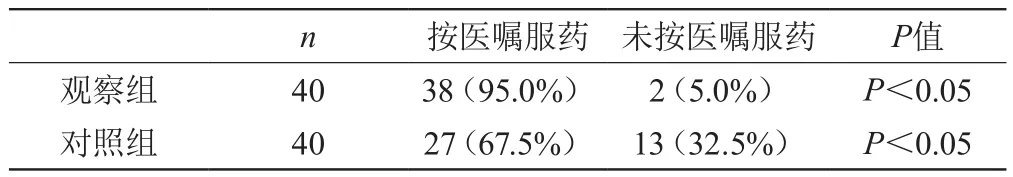

2.1 华法林治疗的依从性结果比较

观察组患者口服华法林治疗的依从性明显好于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 华法林治疗的依从性结果比较[n(%)]

2.2 不良事件发生率

观察组不良事件的发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 华法林治疗不良事件发生率[n(%)]

2.3 INR达标率

在患者出院后的半年内对观察组和对照组患者INR指标进行统计后,发现观察组患者INR达标率为87.5%,对照组患者INR达标率为62.5%,观察组患者INR达标率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

综上所述,不同健康教育可以提高下肢深静脉血栓患者出院后口服华法林行抗凝治疗的依从性及安全性,减少不良事件的发生率,提高INR达标率,值得在临床工作中继续推广使用。