阴囊汗管瘤1例并文献复习

2019-05-16刘英杨云友

刘英,杨云友

(云南省文山州皮肤病防治所,云南 文山 663099)

0 引言

汗管瘤好发于女性,青春期发病。好发于眼睑(尤其是下眼睑)及额部皮肤外,还可见于胸、腹、四肢及女阴部广泛对称性皮损[1-4],很少发生男性阴茎[5],发生于阴囊的未查到报道,现将我们所最近所见的1例报道如下。

1 临床资料

患者,男,37岁。因阴囊增生物伴瘙痒2年就诊。患者于2年前阴囊无明显诱因出现数个孤立米粒大黄色扁平丘疹,而且逐渐增多,有一部分融合成绿豆大小的中央有脐状凹陷的边界不清的丘疹,自觉瘙痒,多次在当地医院诊断为“阴囊慢性湿疹”,没有进行相应的治疗,为进一步明确诊断来本院就诊。患者精神状况良好,食欲、睡眠情况均较好,大小便正常。既往体健,无糖尿病、高血压、药物过敏、外伤史,家族中没有类似情况的患者。

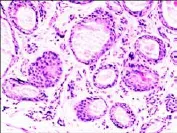

皮肤科情况:阴囊散在数个直径2-4mm肤色及淡褐色丘疹,部分融合成斑块,皮疹呈现出皮色、淡黄色或褐色的扁平丘疹,大小为直径1-3mm,可群集但不融合,密集丘疹,半球形坚固丘疹,边界清楚,表面光滑、干燥,质硬,无压痛(见图1)。化验:血、尿、粪便常规正常,血沉、梅毒及艾滋病HIV检测、真菌涂片均阴性,肝肾功能正常,心脏彩超、胸部X线片、腹部彩超未见异常。病理示:表皮略增生。真皮中有多数导管、囊肿及上皮细胞组成的细胞巢及条索,导管及囊肿由两层上皮细胞组成,其中含有无定形物质。上皮细胞集合呈长形,一端变细,一端为管腔,呈“蝌蚪状”。部分细胞巢中见形成囊腔的腺管样结构(见图2-图4)。瘤体周围纤维母细胞增多,胶原纤维增生。结晶紫:阴性。符合汗管瘤特征。

图1 阴囊见密集分布的肤色及淡褐色丘疹,圆形或椭圆形,表面光滑,部分融合

图2 真皮内见多数导管、囊肿及上皮细胞组成的细胞巢及条索,上皮细胞集合呈长形,一端变细,一端为管腔,呈“蝌蚪状”。(HE染色×40)

图3 导管及囊肿由两层上皮细胞组成,内含无定形物质(HE染色×100)

图4 部分细胞巢中见形成囊腔的腺管样结构(HE染色×100)

2 讨论

汗管瘤是一种向汗管分化的小汗腺肿瘤,又被称为汗管囊瘤或汗管囊肿腺瘤,遗传方式为常染色体显性遗传。

汗管瘤是一种痣样肿瘤,有家族性,临床表现有一定特点,长在外生殖器的汗管瘤,易被误诊为皮脂腺异位或黄瘤病、粟丘疹、慢性湿疹,易混淆。皮脂腺异位症是由于皮脂腺发育的生理性变型和皮脂腺增生所致,无明显隆起皮肤的粟粒大小扁平丘疹状损害,群集分布,多呈淡黄色或少数为淡白色,黄瘤病是一种代谢障碍性皮肤病,皮疹呈现为浅黄至橘黄色、扁平的斑片或稍隆起的斑块,一般为针头到黄豆大小,组织病理学特征是真皮内大量泡沫状组织细胞浸润,集合呈结节状或弥漫分布,血管周围稀疏淋巴细胞浸润,表皮一般变薄。汗管瘤皮损为皮色或棕褐色,表面呈现出蜡样光泽,半球形坚固丘疹,不融合,可在外阴部发生。粟丘疹是表皮或附属器上皮的良性肿物或潴留性囊肿,呈乳白色或黄色,针头至米粒大的坚实丘疹,顶尖圆,上覆以极薄表皮。组织病理学特征是小的表皮样囊肿,具有含颗粒层的复层鳞状上皮囊壁和成层的角蛋白性囊内容物。慢性阴囊湿疹是阴囊的皮肤干燥肥厚,皱纹变深,呈核桃皮状,常有薄薄的痂皮和鳞屑,皮肤色素加深。

上述几种皮肤病临床特征各异,一般情况下能够准确分辨,然而在遇到一些不够典型的皮疹时,其诊断和治疗需要借助病理组织检查。汗管瘤容易误诊,原因有两点:(1)由于汗管瘤的症状轻,患者一般不太重视。(2)由于汗管瘤和皮脂腺囊肿等疾病症状十分相似,而且摸起来硬度差别不大,无法分清,因此误诊很容易发生。所以在对该疾病进行诊治时需要到专科医院,全面检查后才可确诊,如有必要,可进行皮损活组织切片病理检验确诊。

相关研究指出,如果生殖器等特殊部位出现扁平丘疹[6,7],而且经过治疗并无显著的效果,需要及时通过组织病理学检查确诊,最大限度避免误诊的情况发生。在本病例中,由于患者没有及时进行皮损组织病理检查,造成了疾病的迁延。一般情况下,汗管瘤不需要治疗。若是对美观造成影响要进行治疗,一些物理治疗方法如美容手术联合电离子、皮肤磨削术、低能量微针电灼、铒激光等均可使用[8],刘超等采用多功能电离子治疗面部汗管瘤60例,总有效率100%,一次性治愈率92%,瘢痕,色素沉着等发生率低,安全[9]。武海恩等报道使用超脉冲点阵CO2激光治疗176例眼周汗管瘤患者,有效率为97.89%,瘢痕发生率为5.26%,是一种较为安全有效的方法,其疗效好,副作用小,安全性强,治疗精确[10]。