现金股利政策能否促进企业创新?

2019-05-16

一 引 言

党的十九大报告强调:“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”。创新能力在促进经济增长和提升综合实力中的重要性日益彰显。于此情境下,企业作为经济体系的主要微观主体,重视创新能力的培育不仅关乎自身能否在激烈的市场竞争中脱颖而出并立于不败之地,也是实施创新驱动发展战略的应有之义。具体来说,企业的创新活动往往具有投资周期长、投入成本高和不确定性强的特性,而在目前普遍存在管理权和控制权两权分离的上市公司中,代理问题是公司治理(创新)活动中不容忽略的制约因素。代理问题通常源自于监督不足和激励机制不健全。一方面,管理者或者大股东往往从自身利益最大化的角度出发而并非恪尽职守努力实现企业价值的最大化,利用手中掌控的权利通过超额消费、超额薪酬、构建个人帝国等方式来满足一己私欲(张春龙和张国梁,2017)[1];另一方面,技术创新本身难以规避的高不确定性迫使管理者在缺乏有效激励的条件下产生只注重短期业绩而无法着眼长远价值的短视行为(杨道广等,2017)[2]。这些代理问题不可避免对研发创新活动造成负面影响。因而,如何缓解企业内部的代理冲突成为学术界研究企业创新影响因素的关键切入点。近年来,学者相继从代理成本的不同维度探讨财务管理相关因素对企业创新的引致效应。江轩宇等(2017)[3]关注到会计信息可比性可以明显抑制管理者职业忧虑所导致的短视行为,从而促进企业创新水平的提高;钟宇翔等(2017)[4]提出过度追求会计稳健性会挫伤管理者对研发创新活动的资源投入意愿,短视行为的强化无疑加剧了代理冲突继而耗损了企业的创新绩效。作为现代公司财务管理核心内容之一的股利政策能否对企业创新产生实质性影响,已有文献鲜有涉及或未能系统性地回答这一问题。

本文选择从现金股利政策的视角剖析其是否与企业创新存在确切的关联,主要基于如下考虑:第一,现金股利政策承担着平衡企业内外相关主体利益的功能,现金股利的发放可以减少管理者控制的自由现金流量,避免管理者将资金挪用于个人消费等私人用途,从而缓解代理冲突。另外,合理的股利政策也是争取潜在投资者的重要手段,通过向市场传递企业基本面的利好信号,进而为企业吸纳廉价并且稳定的资金,促进企业研发创新活动投入的增加;然而,过高的现金股利又容易将企业拽入可用资金短缺的泥潭,难以满足包括企业研发创新项目在内的投资计划,反而掣肘企业创新能力的提升(Jensen和Meckling,1986)[5]。因此,现金股利政策确实与企业创新的关系错综复杂,上述二者之间的内在联系及具体作用机制仍有待精细化的实证检验予以厘清;第二,发放现金股利作为保护投资者利益的重要途径之一,一直备受政府监管部门的关注,多年来相继出台了一系列政策法规规范和监督上市公司的股利发放,形成了独具特色的“半强制分红政策”。目前虽取得了初步的成效,但仍存在较大改进空间。本文从现金股利政策出发检验其在创新活动的经济效果,以期能够引起企业管理者以及股东对于股利派现的重视,也可以在一定程度上为相关市场监管主体的决策行为提供参考。

为此,本文以2003-2015年中国A股上市公司为研究对象,从专利产出的结构考察现金股利政策对于企业创新的引致效应。相较于已有研究,本文可能存在的边际贡献为四个方面:第一,企业创新的话题热度在大力实施创新驱动发展,实现新旧动能转换的当前持续升温,但针对现金股利政策能否影响企业创新的问题上仍缺乏必要关注,本文试图对这一领域进行补充;第二,大量的研究都集中在现金股利的影响后效上,对于“现金股利政策-企业创新”的具体传导机制缺乏深入探讨,本文从代理理论切入,破解上述机制“黑箱”,为理解现金股利政策发挥作用的路径提供经济解释;第三,在全面考察现金股利政策影响企业创新具体机制的基础上,嵌入内外部环境因素考察其中的异质化问题,这不单能够提高估计效率,还能充分挖掘现金股利发挥作用的具体条件;第四,半强制分红政策是我国出台的同现金股利密切关联的重要政策,在探讨现金股利政策的创新激励效应时如若脱离了半强制分红政策,则无法有效做到“实践立地”,对此,本文对该政策的实施效果进行了专门探讨,为相关监管主体后续改进监管思路给予证据支撑。

本研究不仅有利于补充市场微观结构领域的研究成果,也有利于深化资本市场同企业创新互动模式的理解,进一步加深了对企业现金股利行为内在运行机制的认识,为下一阶段我国资本市场体制机制改革提出一些有益的政策建议,具有较高的理论意义和政策价值。

二 文献回顾与理论分析

(一)关于企业创新的文献回顾

企业创新是构建企业自身核心竞争力的重要依托,也是促进国家综合实力提升的助推剂。如何更好提升企业创新能力成为近年来学术界的研究热点之一。大多数文献主要从宏微观层面切入探讨企业创新活动。就宏观层面而言,马光荣等(2014)[6]发现货币政策周期轮换下引发的信贷收缩将对企业的融资渠道及融资成本造成不利冲击,进而不可避免会削弱企业的创新动力。Branstetter和Sakakibara(2002)[7]、白俊红和李婧(2011)[8]认为财政补贴能够舒缓具有不确定性的宏观环境所带来的负面影响,有力填充企业研发投资的资金来源。但由于财政补贴本身蕴含着一定的政府意志(吴非等,2017)[9],政府的从中介入必然让委托代理关系网更为错综复杂,为管理者和大股东留下了利用财政补贴实现权力寻租和股东利益输送的可趁之机(彭韶兵等,2018)[10],因而也可能损伤开展创新活动的意愿。针对微观层面的研究,冯根福和温军(2008)[11]认为独立董事的适度引入有助于健全董事会治理结构并发挥出对企业创新的积极效应,其逻辑立足点是独立董事基于客观公正的立场能够更好代表股东利益并履行好监督管理者的职责,从而减弱代理问题。Lerner和Wulf(2007)[12]、刘运国和刘雯(2007)[13]则一致发现企业薪酬激励的合理设计有益于激发管理者参与企业创新活动的意愿,这与合理的薪酬激励机制可以通过免除管理者的后顾之忧(职业忧虑)进而避免在高风险性的创新活动面前畏缩不前紧密相关。综上所述,不难发现代理成本与企业创新息息相关。Francis和Smith(1995)[14]指出代理问题如若得不到有效的解决,势必会使管理者的目标函数从实现企业价值最大化向谋求个人效用最大化发生偏移,继而使得企业陷入技术创新动力匮乏的窘境。因此,缓解企业内部的代理冲突对于提升企业创新能力具有重要的意义。

(二)现金股利政策与企业创新的理论分析

现金股利政策作为公司治理决策的重要组成部分,能够在化解公司代理问题中发挥关键作用(Porta et al.,2000)[15],从而对企业创新带来实质性影响。然而,想要更加客观评价现金股利政策的企业创新引致效应,必须进一步厘清相关的股利理论。1961年由Miller和Modiglilani提出的“股利无关论”奠定了股利政策理论的基石,此后包括股利代理理论在内的大多数股利理论成果的演变正是沿着放松“股利无关论”相关前提假设的路径不断推进。鉴于代理成本是提升企业创新能力必须逾越的障碍,股利代理理论正是系统性解析现金股利政策与企业创新这对逻辑联系的关键所在。

通常来讲,现金股利可以减少管理者控制的自由现金流量,避免管理者将资金挪用于个人消费等私人用途,从而防止管理者与股东之间代理问题(第一类代理问题)的恶化(Jensen,1986)[16],虽说现金股利的分配在某种程度上会造成自由现金流量的下降(Firth et al.,2016)[17],但却由此可以约束管理层的非效率投资行为,迫使管理者学会更加精打细算,提高项目的选择标准,这很可能会迫使其对于具有长远价值的研发创新项目的高度重视。国内学者对于现金股利分配在缓解第一类代理问题冲突所起到的监督治理功能也给予肯定(徐寿福和徐龙炳,2015)[18],由此也可以进一步推定现金股利政策在改善公司治理方面所起到的显著作用,能够给企业创新带来正面效应。

进一步地,代理问题除了在管理者与股东之间时常发生之外,大股东与中小股东的代理冲突(第二类代理问题)也日渐突出(彭利达,2016)[19]。具体表现为大股东往往利用自身持股比例上的优势通过关联交易和过度投资等方式掏空公司资源。现金股利是否可以抑制第二类代理问题从而对企业创新带来正面的影响,学术界存在着一定分歧。Bradford et al.(2017)[20]发现股利的派现行为通过削减公司内部自由现金流量进而抑制机会主义行为的特征,在大股东与小股东之间的第二类代理问题也能有所体现。毕竟大股东的掏空行为也得仰赖于充沛的自由现金流,现金股利的分配行为客观上可以约束非效率投资行为,从而有利于将更多本身具有稀缺性的资源引导至更符合企业长期发展战略目标的研发创新项目。

尽管如此,有些学者却认为股利的发放非但无法发挥积极的公司治理效应,反而会产生侵蚀中小股东利益的堑壕效应。在此情境下,企业内部的治理紊乱将难免会对企业创新造成负面影响。王化成等(2007)[21]发现,非流通性控股股东拥有更强的意愿派发现金股利,而潜藏于这一现象的背后动因在于,控股股东试图通过借现金股利分配之名行公司资源掏空之实,从而揭示了在中国资本市场上现金股利可能具有掏空性质。在此之后,陆正飞等(2010)[22]、Lv et al.(2012)[23]也相继寻获现金股利成为大股东攫取利益暗道的经验证据,由此表明中国上市公司的现金股利发放并不是纯粹呈现出信号效应传递或者出于多余现金分配的动机,也有可能沦为控股大股东掏空的工具以便实现对上市公司利益的隧道挖掘,现金股利政策倘若沦为大股东侵占公司利益的工具,如此一来本该在现金股利代理功能作用下日趋收敛的第二类代理问题反而变本加厉,代理问题的泛滥猖獗势必会挫伤企业开展创新活动的积极性,使得企业错失进一步发展壮大的机遇。

综上所述不难发现,尽管学者们对现金股利政策与企业创新的关系进行了初步探讨,但尚未形成一致性的理论框架。高文亮等(2017)[24]以中国国有上市公司为研究对象,发现现金股利分配意愿更为强烈的国有企业倾向于加大企业创新活动的投入力度,同时也揭示出国有企业所处在的控制层级越高,企业管理者出于政治晋升的考量往往会选择响应国家关于创新驱动的相关战略方针,从而显示出对研发创新投入的较高偏好。Lahiri和Chakraborty(2014)[25]则以国外企业的具体实践经验否定了市场短视假说理论所推崇的现金股利与研发创新之间非此即彼的替代效应,认为现金股利支付与研发创新活动应当是互不干涉的决策过程。就上述相关研究成果来看,国内外在企业管理模式等方面的观点存在着较为鲜明的差异,使得有关现金股利分配行为的研究时常出现结论相互抵触的现象。本文针对这一问题,作更进一步的探讨。

三 实证研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文采用2003-2015年沪深两地A股上市公司作为研究对象的初始样本,为了保证数据的准确性和可靠性,进一步按照如下标准对初始研究样本进行筛选:(1)剔除金融行业的上市公司,原因在于金融类上市公司与一般上市企业在财务会计处理等方面存在较大差异,两者之间具备较低的可比性;(2)剔除曾经或者现在被ST、*ST、S、S*ST的上市公司;(3)剔除上市公司IPO当年的样本;(4)剔除财务数据缺失和产权性质不详的样本。最终,本文获得1913家上市公司13年共15980个有效观测样本点。本文所使用的上市公司现金股利分配、专利数据、新闻报道以及其他相关的财务报表数据均源自于深圳国泰安(CSMAR)数据库,上市公司的产权性质相关信息来自于色诺芬(CCER)数据库。为了控制极端样本值干扰回归结果的影响,对模型中所有连续变量的1%和99%的分位数进行了缩尾处理(Winsorize)。

(二)变量的定义

1.被解释变量

企业创新变量组。本文的因变量旨在准确度量企业创新能力。现有文献关于企业创新能力的测度主要采用R&D支出和专利数量。其中,专利数据越来越被认为是企业创新能力高低的客观体现,克服了R&D支出披露缺失和列报失真的弊病,可以更为综合反映企业对于各种可观测和难以观测的投入要素的消化吸收并最终成功实现创新成果产出的过程。根据《中华人民共和国专利法》有关规定,专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。值得注意的是,发明专利(Invention)、实用新型专利(Utility)、外观设计专利(Design)的获取难度依次递减,因而创新含金量也呈现递减趋势。具体来看,我国专利体系中的发明专利更为贴近以技术革命性变革为根本特征的“激进创新”,而审查要求较为宽松的实用新型专利以及外观设计专利则与仅强调技术作出有限改进的“增量创新”相匹配(钟腾和汪昌云,2017)[26]。本文参照吴非等(2018)[27]的研究,采用上述三种专利的申请数量来衡量企业创新水平,同时也遵循国内外通行的做法,对相应的专利申请数量加1取自然对数来缓解截尾问题可能带来的估计偏差。

2.核心解释变量

现金股利政策。借鉴魏志华等(2014)[28]的研究,本文采用现金股利支付率(DIV)来刻画上市企业的现金股利政策,即上市公司当年支付的现金股利总额与当年净利润的比值,也就是每股现金股利与每股净收益的比率。

3.中介变量

本文的中介效应检验主要聚焦于两类代理成本在现金股利政策的企业创新引致后效所承载的作用。遵循田利辉(2005)[29]的做法,采用管理费用占销售收入的比例度量管理者和股东之间的代理成本,即采用管理费用率来作为第一类代理成本(AC1)的测量指标。管理费用率越高,意味着管理者越有可能出于自身利益的考量,引发在职消费、索取超额薪酬等自利行为。至于控股股东与中小股东之间代理成本即第二类代理成本(AC2)的度量,参照姜国华和岳衡(2005)[30]的研究,采用其他应收款占公司总资产的比率衡量控股股东利益侵占行为的严重程度。当其他应收款占比越大,意味着控股股东通过占用上市公司资金的手段来攫夺中小股东利益的现象愈发严重。

4.异质化因素

本文从媒体关注度(Media)和融资约束(SA)两大视角探讨现金股利政策作用于企业创新可能存在的异质化效应。对于媒体关注度指标的构建,通过保留国泰安新闻数据库(Financial News Database)中关于所有A股上市公司新闻报道的相关信息计算出每家上市公司在相应年度被媒体报道的数量,以此作为媒体关注度(Media)的代理变量,同时以媒体报道水平的中位数为准划分为高媒体关注度组和低媒体关注度组。融资约束的衡量,借鉴现有文献(Hadlock和Pierce,2010[31];鞠晓生等,2014[32])的做法,构造SA指数来表示企业遭受的融资约束程度:SA指数=0.737*企业规模+0.043*企业规模的平方-0.04*企业年龄。特别地,SA数值通常为负,其绝对值越大表明其所面临的融资约束程度越严重,并依据SA指数的中位数对融资约束的强弱加以区分。

5.控制变量

参照顾小龙等(2015)[33]、王姝勋等(2017)[34]等的研究,结合本文研究主题的实际情形,引入控制变量包括:(1)托宾Q(Tobin),即为(股权市值+净债务市值)/总资产;(2)负债水平(Lev),即上市企业总负债与总资产的比值;(3)销售增长率(Growth),即主营业收入增长率,具体表示为(当年主营业务收入一上年主营业收入)/上年主营业务收入;(4)盈利能力(ROA),即上市企业净利润与总资产的比率;(5)公司规模(Lnsize),即上市企业总资产的自然对数;(6)公司年龄(Lnage),即从公司成立至样本年度的年数的自然对数;(7)市场风险(Beta),即公司股票最近24个月的Beta值,旨在衡量个股相对于市场的风险高低;(8)产权性质(SOE),当上市企业属于国有企业时,赋值为1,否则为0。此外,也将引入年份与行业的虚拟变量进一步控制时间固定效应和行业固定效应。

表1 变量描述性统计

(三)模型设定

本文主要通过如下模型考察现金股利政策对企业创新的影响。考虑到现金股利政策作用于企业创新的时效问题,借鉴Mukherjee et al.(2017)[35]的研究,评估当期现金股利政策对于未来一期专利申请数量的影响。鉴于专利数据结构呈现出以0为下限的拖尾变量特征,本文拟采用Tobit模型对上述两者关系予以检验。

Ln(1+Patentit+1)=α+β1DIVit+∑φCVit+εit

(1)

其中,专利产出Patentit+1为因变量,对应三大类型专利的申请数量(Inventionit+1、Utilityit+1、Designit+1),自变量为现金股利支付率(DIVit)。在控制变量集合CVit中,包括托宾Q(Tobinit)、负债水平(Levit)、销售增长率(Growthit)、盈利能力(ROAit)、公司规模(Lnsizeit)、公司年龄(Lnageit)、市场风险(Betait)、产权性质(SOEit),同时对年份效应和行业效应进行控制。

四 实证结果及经济解释

(一)基准回归结果

表2为现金股利政策影响企业创新的基准回归结果。由表2的M(1)-M(3)列结果可知,当现金股利分配水平上升时,无论是发明专利还是实用新型专利抑或是外观设计专利的申请数量均明显增加(回归系数为正并通过5%的显著性检验),这表明现金股利政策对于企业创新能力的提高起到显著的促进作用。但细究现金股利政策对三种类型专利申请的促进效应,不难发现具有一定的区别。其中,提高股利的派现水平对于外观设计专利的促进效应最为强烈(系数为0.320),对于实用新型专利的增益效果次之(系数为0.218),而对于创新含量最高的发明专利的促进后效却最为羸弱(系数仅为0.171)。换而言之,相较于激进创新,现金股利政策的企业创新促进效应在增量创新体现得更为淋漓尽致。这是符合现实逻辑的,技术创新活动的层次难度与所需要的支持力量成正比关系,相同规格的支持手段对创新活动的产出弹性应随着创新活动难度的提升而遵循递减规律。易言之,同样强度的现金股利政策,在驱动增量创新上难度较小;对于那些高难度、长周期、高不确定性的激进创新而言,想要推动其长足进步并非易事。当然,这并不能排除当前股利政策的创新驱动效应仍存在一定改进空间:现金股利政策导致的企业内部治理优化、投资效率提升,多传导至了增量创新上,企业内部治理仍需进一步的优化调整。

控制变量的回归结果传递了一些较为重要的信息。盈利水平(ROA)均与企业创新产出存在显著正向关系,即企业盈利水平越高越有利于提升企业创新能力,该实证结果符合相关经济逻辑,研发创新活动的背后需要来自于包括资金在内大量资源的投入,企业的高盈利水平能够为此提供坚实的支撑。同时,公司规模(Lnsize)的扩张也有助于促进企业创新产出的增加,这很可能归因于规模效应令企业能够较为轻易获取创新所具备的各种条件,从而有利于有效化解创新过程中潜在的风险与挑战进而提振企业创新意愿。

表2 现金股利政策与企业创新:基准回归

(续上表)

变量M(1)Ln(1+Inventionit+1)M(2)Ln(1+Utilityit+1)M(3)Ln(1+Designit+1)LEV-0.1230.010-0.460(-0.49)(0.04)(-0.90)Growth-0.112***-0.190***-0.115*(-2.91)(-4.02)(-1.67)ROA3.877***3.333***5.646***(5.02)(3.58)(3.51)Lnsize0.452***0.445***0.528***(8.28)(7.36)(5.25)Lnage-0.429***-0.528***-0.233(-4.52)(-4.93)(-1.26)Beta-0.291**-0.061-0.866***(-2.54)(-0.47)(-3.34)SOE0.011-0.101-0.281(0.11)(-0.91)(-1.42)Constant-11.674***-12.844***-14.404***(-9.85)(-9.17)(-6.49)Observations140671406714067Year控制控制控制Industry控制控制控制R20.183 0.2060.141

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;括号内是对公司进行cluster处理后的稳健t值。下表同。

(二)现金股利政策影响企业创新的传导途径——双重代理成本的中介检验

进一步地,结合股利代理理论探索两类代理成本在现金股利政策与企业创新之中是否扮演着传导中介的角色。在此,借鉴温忠麟等(2004)[36]、李华民等(2018)[37]的研究,设置如下递归方程验证相关中介传导机制存在与否[注]考虑到“现金股利政策-代理成本-企业创新”的传导链条需要经历一定的周期完成,故当检验现金股利政策对代理成本的作用时,将现金股利政策作滞后一期处理;当评估代理成本对企业创新的影响时,将代理成本也作滞后一期处理。。

Ln(1+Patentit+1)=η0+η1DIVit-1+∑φCVit-1+υit-1

(2)

AC1it(AC2it)=λ0+λ1DIVit-1+∑φCVit-1+ωit-1

(3)

Ln(1+Patentit+1)=μ0+μ1DIVit-1+μ2AC1it(AC2it)+∑φCVit-1+ζit-1

(4)

表3 现金股利政策与企业创新——双重代理成本的中介检验

根据中介效应检验结果表3,首先需要重点关注λ1的显著性及符号方向,由此判断现金股利政策对于两类代理成本是否存在某种确切的联系。在检验第一类代理成本的M(1)-M(3)列中,λ1符号为负并在1%水平上显著,表明现金股利政策确实可以明显抑制第一类代理成本;而检验第二类代理成本的M(4)-M(6)列中,λ1符号同样为负并通过1%的显著性检验,说明现金股利政策并没有沦为大股东攫取利益的旁门暗器,而是有效防止大股东进行利益输送的不二法宝。下一步,观察μ2的显著性程度以及正负性情形,发现在中介变量为第一类代理成本的M(1)-M(3)列中,其系数在1%水平显著为负,兼之μ1依然在1%水平显著为正,因而可以判断现金股利政策可以通过降低第一类代理成本进而促进企业创新水平的提高,即第一类代理成本的中介效应成立;反观在检验第二类代理成本的M(4)-M(6)列中,μ2都无法通过显著性检验,相关Sobel检验的结果也不予通过,基于此可认为第二类代理成本在现金股利政策作用于企业创新的传导受到梗阻,其所属的中介效应不成立。

综上所述,现金股利政策均能防止两类代理问题的恶化,而能够实现“现金股利分配——抑制代理冲突——促进企业创新”的完整传导仅存在于第一类代理问题中。实际上,第二类代理问题的缓解也并非未对企业创新产生正面影响,只不过是效果微乎其微(μ2系数为正但显著性不通过)。这是因为推动企业创新通常与管理者的风险承担能力以及决策水平更为紧密。一旦管理者偏向于牺牲净现值为正的研发创新等长期战略性投资项目来换取短期亮丽的业绩,势必会给企业创新能力的成长蒙上阴影。因此,现金股利的派发行为通过缓解管理者与股东之间的代理冲突进而促进企业创新的传导机制也就顺理成章了,而股东“内讧”所滋生的第二类代理问题借助现金股利的代理功能虽然有所缓解但无法对企业创新施加显著的影响也就不难理解。正是由于第二类代理问题的缓和难以有效给企业创新能力带来增益效果,部分解释了表2基准回归结果中现金股利支付率(DIV)仅通过5%水平的显著性检验的缘由。但就整体而言,仍应当承认现金股利的代理功能在现金股利政策促进企业创新的传导机制中的用武之地。另外,从η1可以看出现金股利政策依旧可以明显促进未来两期的企业专利产出,就现金股利政策的企业创新促进效应所呈现的显著性程度(t值)而言,现金股利政策对于发明专利、实用新型专利、外观设计专利的促进效应同样保持着由左至右递增的规律,相关结论与表2基准回归结果相契合。另外,在某种意义上,此处可视作对基准回归结论的稳健性检验。

(三)现金股利政策影响企业创新——异质化视角

1.考虑媒体关注的治理效应

媒体关注的监督治理作用在公司治理体系不健全的当下越发受到学术界的重视。Dyck和Zingales(2002)[38]对于媒体的公司治理功能率先进行了探讨,其肯定了媒体关注所形成的舆论监督氛围在约束公司经理和董事会成员的机会主义行为方面所起到的关键作用。媒体关注作为公司治理体系的得力外援(李培功和沈艺峰,2010)[39],媒体报道的介入是否会对现金股利政策与企业创新产生差异化效应的确值得深入探讨。本文通过引入媒体关注度分析现金股利政策的企业创新产出促进效应是否会伴随着媒体关注度的高低而呈现差异化的结果。从表4实证检验结果来看,低媒体关注度组别M(1)、M(3)、M(5)列显示出现金股利分配水平与三种不同类型专利产出均存在显著促进效应(回归系数显著为正),反观M(2)、M(4)、M(6)列所属的高媒体关注度组别,现金股利政策的企业创新促进效应却无法得到数据支持(回归系数未能通过统计意义上的显著性检验)。这表明媒体关注度确实在现金股利政策作用于企业创新的过程中扮演着异质化的角色。

然而,较少受到媒体关注的上市公司所实施的现金股利政策却能够催生出更强烈的创新动能,这一略显意外的现象似乎与被普遍认同的媒体治理效应相悖。本文认为,该实证结果表面上看似违背了既有的共识,实际上却是媒体可以发挥公司治理作用的最好注解。原因在于,上市公司受到媒体越多的关注,越有利于约束管理者的代理行为从而减缓公司内部的代理冲突(罗进辉,2012)[40],因而能够避免代理问题对于企业创新活动产生的干扰,即促进企业创新的角色可以部分转由媒体报道承担,那么由现金股利政策通过降低代理成本进而提振企业创新的效果将大打折扣,媒体关注与现金股利政策在某种意义上存在替代作用(杨宝和甘孜露,2018)[41]。另外,在低媒体关注度的组别中,现金股利政策对发明专利(激进创新)的促进作用仍然最弱,而对技术创新含量较低的实用新型专利和外观设计专利(增量创新)的影响依旧更加明显。这与前文基准回归所蕴含的逻辑保持一致。

表4 现金股利政策与企业创新:考虑媒体关注的治理效应

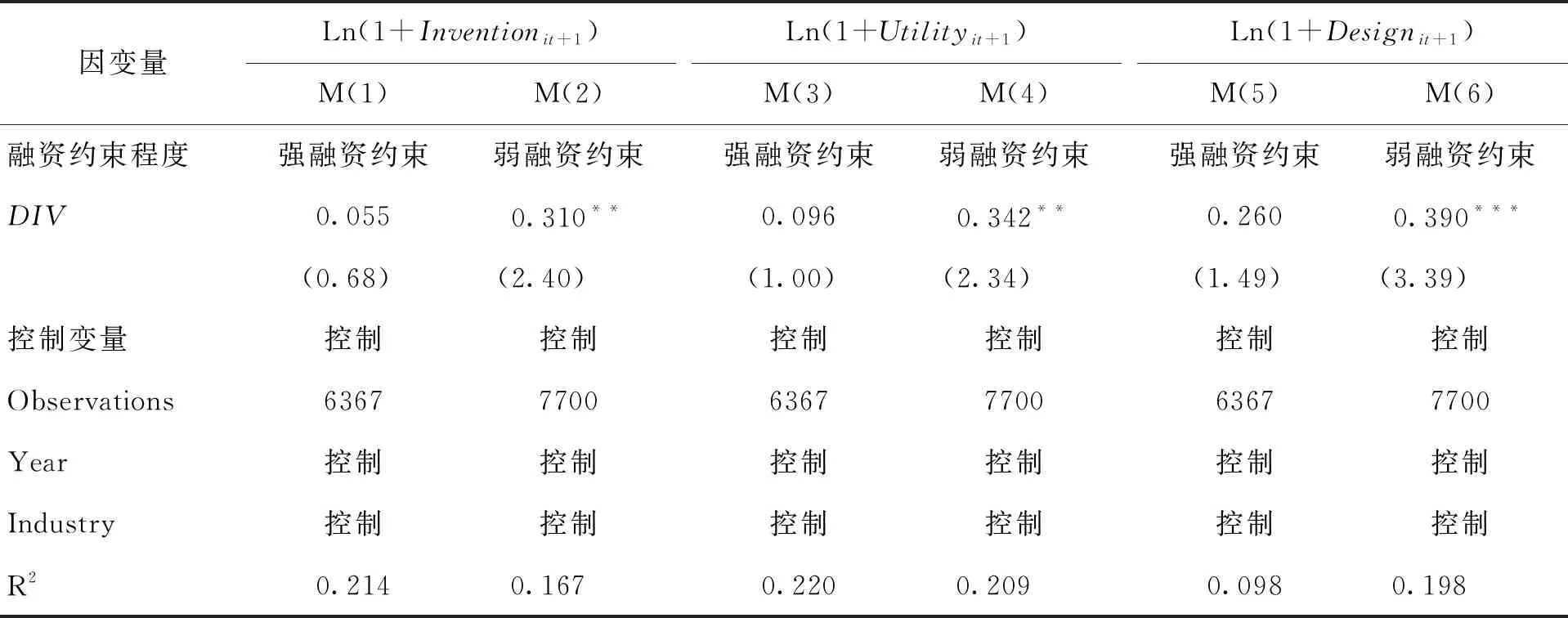

2.考虑融资约束的影响

融资约束的强弱往往会影响现金股利发放的倾向。通常来讲,当公司承受的融资约束程度越严重,其发放现金股利的意愿以及水平将减弱(徐寿福等,2016)[42]。那么融资约束是否会通过对现金股利政策施加影响继而导致创新产出发生变化,需要通过严谨的实证检验来加以识别。从表5M(1)-M(6)列可见,当公司自身融资约束程度较为轻微时,现金股利分配水平与企业专利产出有着显著的正相关关系,而当严重受制于融资约束时,现金股利分配行为无法对企业创新产出施加实质性影响。实际上,融资约束的减弱,一方面,有利于为研发创新活动提供源源不断的资金;另一方面,也容易造成公司过度投资现象频发从而引致代理问题的加剧(刘胜强等,2015)[43]。而现金股利政策自身所具备的降低代理成本的功效将有助于扭转融资约束作用于企业创新能力所面临的功过相抵的尴尬处境。这是由于面临较低融资约束程度的公司会更有意愿实施现金股利分配,而股利的派现行为又能够有效减缓代理冲突,从而实现现金股利政策与弱融资约束对于企业创新产出的双重促进作用。同时,在弱融资约束样本组中依然可以注意到,现金股利政策对于实用新型专利和外观设计专利(增量创新)的促进效果尤为明显,而对代表着激进创新的发明专利产出的促进作用仍然略为逊色。这与前文基准回归蕴藏的逻辑保持一致。

表5 现金股利政策与企业创新:考虑融资约束的影响

五 拓展性研究

(一)不同产权性质下现金股利政策对企业创新的影响

产权性质在企业的研发创新活动中扮演着重要角色。国有企业由于自身存在的控制权与索取权不匹配、高管激励不足等弊病,制约了企业创新能力的发展。相比之下,非国有企业的法人治理结构清晰,往往能够在最大程度上调动企业内部员工参与企业创新活动的积极性(吴延兵,2012)[44]。

表6以产权性质为依据,对原有样本进行分组检验,发现产权性质在现金股利政策促进企业创新效应上有着显著的异质性特征。表6的M(1)-M(2)列表明,非国有企业的现金股利分配行为有助于企业发明专利申请数量的增加继而提升企业的实质性创新能力,但国有企业却未能起到同样的增益效果;而表6的M(3)-M(4)列则显示出国有企业与非国有企业两者通过发放现金股利的行为均可以提高实用新型专利的产出,但相较于非国有企业,国有企业的促进效应更为显著;但就外观设计专利而言,表6的M(5)-M(6)列可以解读出国有企业的现金股利政策能够显著激发其申请外观设计专利的热情,而对非国有企业未显现出类似的促进效应。综上所述,国有企业的现金股利分配行为主要显著促进以实用新型专利、外观设计专利为代表的增量创新产出,但无法促进最能体现激进创新能力的发明专利产出;相比之下,非国有企业的现金股利政策对于创新含量较高的两种专利产出有着更好的促进效应,至于低含金量、低附加值的外观设计专利产出未对其现金股利政策作出明显反应,由此展现出了明显的创新驱动优化的“结构性”特征。因此,分属不同产权性质的上市企业现金股利政策确实能够促进企业创新能力的提升,但显示出对专利产出类型的差异化偏好,并可以得到推论:非国有企业的现金股利政策更能带动企业创新能力的提升。对此,本文认为,国有企业长期浸染在计划经济体制的氛围下,其技术创新(生产效率)低下饱受学者的诟病(刘小玄,2000)[45],国有企业常与垄断和较低生产效率有着密切的关系,凭借着国家的(准)政治特权,国有企业往往并不具备强烈的创新意愿[注]在本文的样本中,国有企业在发明专利产出的整体均值上逊色于非国有企业(0.711<1.027),在实用新型专利产出(0.661<0.992)和外观设计专利产出(0.237<0.395)上也存在一定的差距。,即便现金股利政策有助于改观企业的内部治理,国有企业也不会将其转换成为有效的创新动能,进而凸显出国有企业混合所有制改革的重要性和必要性。

表6 产权性质视角下的现金股利政策与企业创新

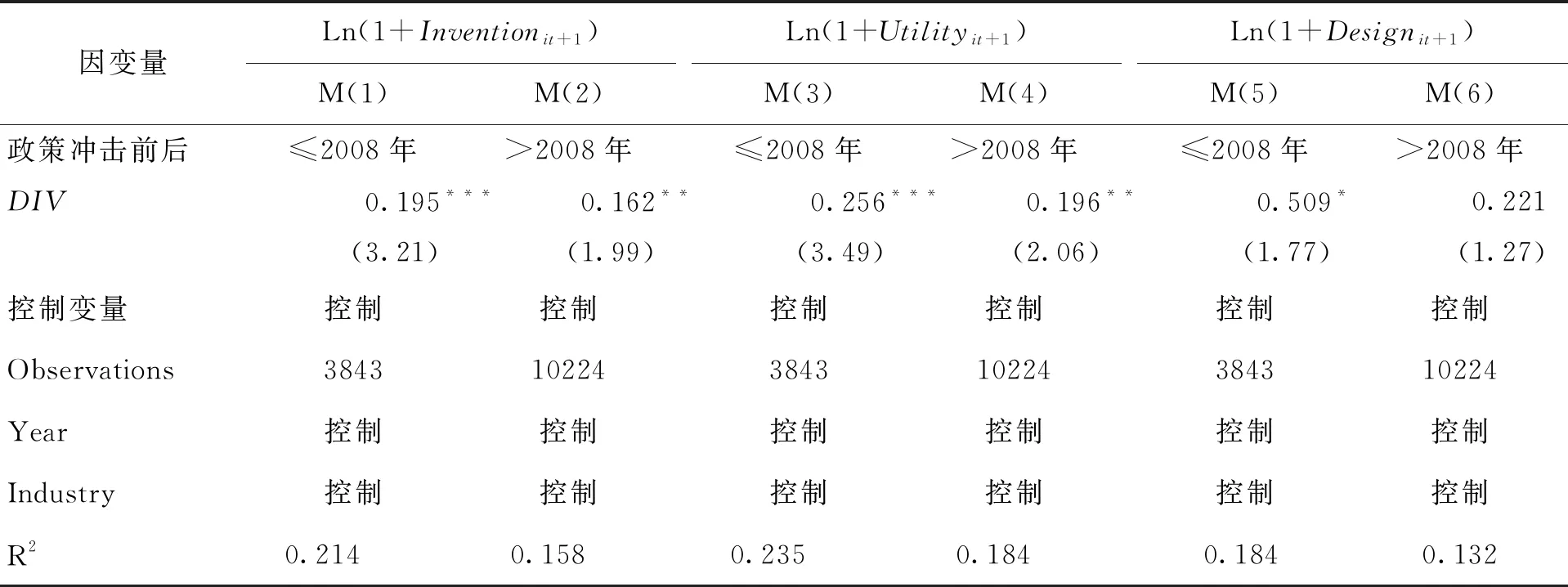

(二)半强制分红政策冲击下现金股利政策对企业创新的影响

从半强制分红政策的视角分析外部监管政策是否会扭曲企业的股利分配行为进而对企业创新产生实质性影响相当必要。半强制分红政策作为中国资本市场中独具特色的股利约束政策,其初衷在于促进上市公司提高股利分配水平以更好保护投资者利益。半强制分红政策源自于证监会曾在2001、2004、2006和2008年相继出台再融资资格挂钩于股利分配水平的一系列具有“软约束性”的举措。其中,2001年和2014年仅对上市公司的股利分配行为给予相关规范性指导意见,提出上市公司的股利分配事关再融资资格的获取,但效力甚微。而2006年证监会在《上市公司证券发行管理办法》中明确规定“最近三年以现金或者股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十”,之后在2008年公布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》更是进一步明确要求“最近三年以现金方式累计分配的的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。不可否认,半强制分红政策在制度层面对上市企业施加了较为强有力的外部监管压力,取得了维护资本市场健康发展和保护投资者利益的初步成效,但由此是否会对现金股利政策与企业创新两者之间的关系造成冲击同样是作为评判半强制分红政策优劣的重要维度。本文参照全怡等(2016)[46]、杜兴强和谭雪(2017)[47]的做法,将2008年及以前年份作为半强制分红政策的空窗期,而将2008年以后的年份归类为半强制分红政策实施的时间区间[注]必须承认的是,2008年的时间点稍显特殊,简单以时间界限划分可能会无法剥离其他的重大影响因素(如金融危机冲击)。对此,本文的稳健性处理是,将经济政策不确定性指数(EPU)纳入回归方程中,从而吸收了外部环境变化所造成的影响。相关的回归结果并没有发生本质上的变化。囿于篇幅,本文省略了此处的回归结果。有兴趣的读者可向作者索取。。实证检验结果显示,相较于2008年及以前的子样本,2008年以后的子样本中所显现的现金股利政策创新产出促进效用无论是在显著程度还是回归系数都稍逊一筹。这表明半强制分红政策的实施对现金股利政策的创新产出促进效应反而形成拖累。究其因由,半强制分红政策尽管能够在一定程度上发挥监管的作用从而促使企业发放更高水平的股利,但实现更多派现的背后其实绝大数情况下是为了满足增发和配股发行所需要达到的要求(唐丽春等,2018)[48],政策导向下所引致的现金股利滥发不可避免扭曲了现金股利分配行为对企业创新能力的提升效果。从半强制分红政策弱化现金股利政策的企业创新促进作用来看,相关监管部门在引导上市公司实现更多现金分红上有必要进行思路的调整以抑制企业的监管套利行为。

表7 半强制分红政策冲击下的现金股利政策与企业创新

六 稳健性检验与内生性处理

在前面的实证研究中,为了控制那些不随时间变化的,对企业技术创新活动有影响且同企业金融化有联系的不可观测(测度)因素,本文用双向固定效应模型,控制了时间固定效应和行业固定效应,以减轻内生性的干扰。Moser和Voena(2012)[49]则从“时间-行业”的微观联合固定效应出发进行研究,控制了行业和年度的联合固定效应以规避遗漏偏误造成的干扰,旨在控制行业中某些要素变化的时间趋势(详见表8M(1)-M(3)列)。进一步地,本文采用2SLS处理模型中可能存在的内生性问题。在工具变量的选取上,选取“某特定行业中除特定企业之外所有企业的均值”处理手法。其选取依据在于:第一,相关性。特定企业的现金股利行为,同本行业内部的企业现金股利行为有着密切的关联,同一行业内部的企业行为有着较高的联动特征和明显的相关性。第二,外生性。行业内其他企业的现金股利行为,无法直接影响到本企业内部的技术创新活动,因此工具变量的外生性条件也得以成立。从表8可以看出,Kleibergen-Paap rk LM统计量均远大于10,从而拒绝了“工具变量和内生变量无关”的原假设,相关性条件得到满足。不难发现,回归结果与前文并没有显著差异,可以认定本文的核心结论是稳健的。

表8 稳健性检验与内生性处理

(续上表)

因变量Tobit模型+“时间-行业”联合固定效应M(1)Ln(1+Inventionit+1)M(2)Ln(1+Utilityit+1)M(3)Ln(1+Designit+1)2SLS工具变量法+双向固定效应M(4)Ln(1+Inventionit+1)M(5)Ln(1+Utilityit+1)M(6)Ln(1+Designit+1)Hansen J (P-val)4.3850.1750.483(0.1116)(0.6753)(0.4873)Year控制控制控制Industry控制控制控制Year×Industry控制控制控制

七 研究结论与政策建议

本文基于2003-2015年中国A股上市公司的数据,从现金股利政策的视角出发探讨其对于企业创新的影响,并在此基础上进一步厘清中介传导机制、异质化影响因素的相关情形,最后从产权性质和半强制分红政策的实施两大维度进一步拓展“现金股利政策——企业创新”分析框架下的研究深度。由此得出的主要结论为:第一,现金股利分配水平与企业创新产出存在显著的正相关关系,现金股利政策具有企业创新促进效应。但现金股利政策对不同类型专利产出所分属的促进效果呈现差异化效应,其中以外观设计专利尤为显著,实用新型专利次之,发明专利最弱。也就是说,现金股利政策对增量创新的促进效果更为突出。第二,现金股利政策可以有效防止两类代理问题的恶化,而第一类代理问题的缓解可以进一步为企业创新能力的提升产生增益后效,因而股利的代理功能确实可以成为连接现金股利政策与企业创新的中介枢纽。第三,当媒体关注度越高时,现金股利政策对于企业创新产出的影响程度相当微弱,这可归因于媒体关注的监督治理作用代替现金股利代理功能的履行。而当企业受到的融资约束程度较为轻微时,现金股利分配行为能给企业创新活动带来明显的促进效果,这与融资约束境况的改善使得企业自发性提高股利派现水平不无关系。第四,分属不同产权性质的上市公司所实施的现金股利分配行为对企业创新的促进作用显示出专利类型的迥异偏好。就国有企业而言,现金股利政策只对增量创新起到促进效果。反观非国有企业,现金股利政策的企业创新促进效应能够在发明专利和实用新型专利这两种创新含量较高的专利类型得以充分体现。第五,半强制分红政策实施之后,现金股利政策对于企业创新的促进效果较之前出现一定程度的退化。半强制分红政策的实施虽然能够迫使企业实现更高水平的现金股利派发,但更多出于再融资动机,这种非自发分红行为对于促进企业创新会呈现出一定的稀释作用。

由上述研究结论首先可以看到,现金股利政策能够通过缓解代理冲突的中介机制为企业创新带来正向促进作用,因而上市公司有必要牢固树立重视现金分红的治理理念,摈弃“铁公鸡”的畸形策略,在公司实现盈利等客观条件允许的情况下实施现金股利分配并尽量提高股利派现规模,这不仅可以获取投资者的青睐,也可以给企业创新带来增益后效。其次,相较于国有企业,现金股利政策的企业创新促进效应在非国有企业体现得更为明显,这从侧面印证了推行国有企业混合制改革的正确性和必要性。最后,半强制分红政策会扭曲现金股利的派发行为,从而削弱对企业创新的促进效果,暴露出“一刀切”式的强制股利监管模式的局限性,监管当局应逐步改变上市公司现金股利分配行为与再融资资格相捆绑的监管思路,淡化硬性规定的色彩,更多转移到依靠现金股利政策内在形成机制的正确轨道上来。