命门、元神脑神、识神心神关系再探讨(三)识神心神

2019-05-14贾耿

贾 耿

(内蒙古包头市青山区振华中医医院内科,内蒙古 包头 014030)

(上接第8期)

神有元神、识神、脑神、心神之分,脑髓有脑芯、大脑之分。大脑调控着躯体视听言行之心理活动,体现着识神的主宰作用,称之为神明之心,这个“心”只是大脑的代称。心主血脉而舍神,所以神明之心隶属于血脉之心,两心息息相通,体阴用阳,藏象一体,总称为心,但这个心只是医学与哲学的产物。位于脑髓中心的脑芯才是本原本义本体的心,是人体的“真心”“真主”,故曰“心主”,与血脉之心和神明之心相比,故曰“小心”。

1 心

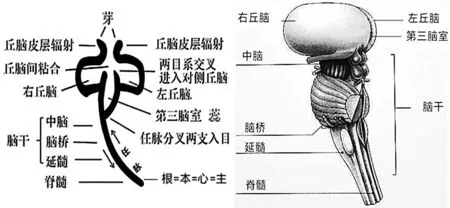

心,主要有三个基本释义,一是指心脏,《素问·痿论》:“心主身之血脉”,是医学上一个解剖器官的名称,称之为血脉之心;二是指具有思维意识的器官,《孟子·告子》:“心之官则思”,是大脑的代称,是哲学上的名词,称之为神明之心;三是指物体的中央、中间、中心部位,正义曰:“中谓中心,凡言中央曰心。”物体的中心部分称之为心,这却是心的本义,非医学非哲学,是本来的心,称之为“本心”。

《周易·复卦》曰:“复,其见天地之心乎。”“天地之心”应是指天地的中心和核心,及或主宰天地万物化生的根源就是心。

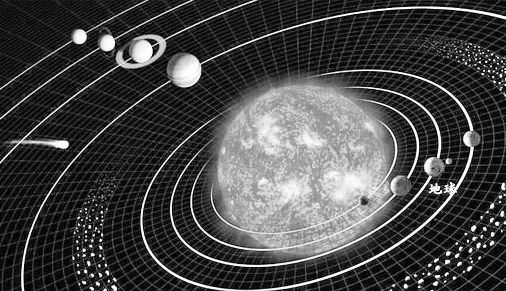

道法自然。太阳是太阳系的中心和核心,在太阳系中,太阳一阳独大并是太阳系的根,根就是一,所以太阳可称之为太一。太一周围的九大行星在其引力的主导作用下呈同心圆围绕其旋转循环运动,而太一则是这个同心圆的中心和核心,是太阳系同心圆运转的动源和主宰,是太阳系最本底的存在,所以太一就是太阳系这个天地本体的“心”,可称之为“天地之心”或“天心”(见图1)。天人一理,所以心应具有中心、核心和根本的含义及主宰的本能,这应是心最基本的概念。

图1 太阳=太一=天地之心=天心=同心圆的心=中心=核心=根本=主宰=心

心脏的基本中枢是在延髓,显然,血脉之心不是人体的根本和核心,就不是人体的“本心”;神明之心大脑受脑芯元神的潜在制约,所以神明之心也不是人体的核心和本心;机体内外所有的感觉信息都要集中反馈到脑心脑芯,经过脑芯脑心的整合分析后才能够引发出全身的指挥控制信息,所以脑芯才是人体最根本、最核心的指挥控制中心,它是脑中之脑、脑中之核心,具有枢纽和心主的功能,是本来的心、真正的心、真正的主,是“本心”“真心”“真主”,故曰“心主”,与血脉之心和神明之心相比,故又曰“小心”(最后专述)。

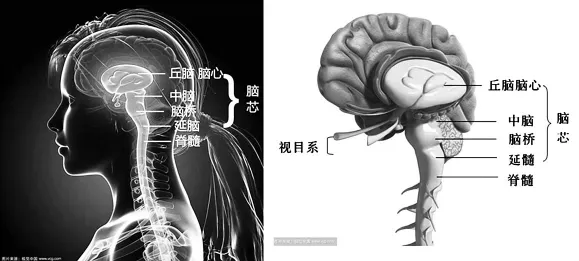

芯,物体的中心部分称之为芯,丘脑位于脑髓的中心,是为脑心,是狭义的芯。芯,本义是草木的中间部分称之为芯,如灯心草茎中间的髓称之为芯,所以位于脑髓中间的丘脑及其属下的脑干(中脑、桥脑、延髓)可合称为脑芯,是广义的芯(见图2),这个芯无疑是人体的最高中枢。

图2 脑心脑芯

图3 心的内涵

2 神明之心

《素问·灵兰秘典论》曰:“心者,君主之官,神明出焉。”心之所以为“君主之官”是因为其“神明出焉”,但“神明出焉”应为聪明智慧出焉,“明”是外显外露的意思,是生命活动的外在表现,如《淮南子·精神训》:“耳目清、听视达,谓之明。”“藏于内者为神机,显于外者为神明”[3],所以这个心只是个主宰躯体外象视听言行之心理活动的君主之官。《荀子·解蔽》曰:“心者,形之君也,而神明之主也。”言以蔽之,这个心只是一个形体视听言行智慧神明出焉的君主之官,是神明之心。刘永明指出:神明,在《黄庭经》中均是精神之意,乃后天之神[4],这是大脑“任物”和“处物”的功能,谓之“心”。

《灵枢·邪客》曰:“心者,五脏六腑之大主,精神之所舍也。”而精神、意识、思维与聪明智慧一样只能主宰形体视听言行之心理活动,它是主宰不了五脏生理活动的,如心主血脉、肝主疏泄、肺主气、脾主运化、肾主水的生理功能都不可能为精神意识和聪明智慧所主宰,实际上心也没有主宰五脏生理功能的作用。《灵枢·口问》曰:“心者,五脏六腑之大主也……故悲哀愁忧则心动,心动则五脏六腑皆摇。”也仅仅是指悲哀忧愁等精神情绪之心理活动对五脏生理的不良影响而已。张景岳《类经·疾病类》说:“心为五脏六腑之大主,而总统魂魄,并该意志,故忧动于心则肺应,思动于心则脾应,怒动于心则肝应,恐动于心则肾应,此所以五志唯心所使也。”也还仅仅是忧、思、怒、恐等心理情绪对五脏的影响而已。即此三个“心为五脏六腑之大主”都并非是五脏自主生理功能的主导者,所以“精神之所舍”不能成为“五脏六腑之大主”的依据。而且这个“精神”也不可能是元精与元神的合称,应是现代词汇的精神、意识、思维之单一词义,应与《难经》的“命门者,诸精神之所舍也”区别之,也可见《难经》的“诸精神之所舍也”与《内经》“精神之所舍也”一字之别的意义。所以,《内经》的心很明确,它就是一个精神意识思维狭义之神主宰躯体视听言行广义之神的“君主之官”,即所谓的狭义和广义之心理活动均为心神所主[5],这个心也仅仅是个大脑的代名词,非血脉之心。《难经》的命门也很明确,它就是一个“诸”元精、元气、元神三元合一的先天之脏器,是主宰五脏六腑生理活动的“十二官之主”。

道教典籍《太乙金华宗旨》云:“元神居方寸,而识神则居下心。下面血肉心……闻惊而跳,闻怒而闷,见死亡则悲,见美色则眩。”明确元神在上居于两目两眉之间脑髓中央脑芯所住的方寸丹田泥丸宫,是为脑神;而大脑的情绪行为、精神欲念、思维意识之识神则下归于血脉之心,这是因为二者有直接的关系,一则是“心藏脉,脉舍神”,脉为神之居,“血脉和利,精神乃居”,心血是识神活动的物质基础和先决条件;二则是“闻惊而跳”,精神恍惚则血脉不利,精神活动对血脉之心有直接的影响,是基于脉为神之居的原因。血脉之心和神明之心两心相融,藏象一体,总称为“心”。而且心神异常的主要表现为癫狂、痴、痫、郁证、惊悸、健忘、不寐之识神等证候,这是大脑本身的病变。至于心神异常还可引起脏腑的功能紊乱,也只是心动(大脑)则五脏六腑皆摇的不良反应。

医道同源。道教经典《内观经》对神明的定义是:“神托心存……所以谓之神明者,眼见耳闻,意知心觉,分别物理,细微悉知,由神以明,故曰神明也。”明确神明是依托心而存在的。神明是视听言行知觉感悟之思维意识的心理活动,如此“由神以明”的过程也是对《内经》“心者……神明出焉”最好的诠释。《内观经》接下说:“太一帝君在头曰泥丸君,总众神也。照生识神,人之魂也;司命处心,纳心源也……照诸百节,生百神也,所以周身,神不空也。”总众神者,元神也。太一(元精)帝君(元气)为众神之主,符合“一阴一阳谓之道”“阴阳不测谓之神”的阴阳变化之道。在泥丸元神的照映下产生了心识神和周身百神,使机体各器官、各组织具有生命机能。由于心神为众神之一,又出于泥丸元神君照映所生,所以刘永明[6]认为心神地位当在脑神泥丸君之下,二者并存不悖。

《内观经》接下又说:“所以神明,形固安也。运动住止,关其心也。”神明即识神,识神调控着视听言行之形体运动的固安住止,由于“神托心存”“关其心也”,所以五官形体运动的固安住止是由心所控制的。心,《内观经》接下说:“心者,禁也,一身之主。心能禁制,使形神不邪也。心则神也,变化不测,故无定形。”禁:制动、制导也,即心能够控制五官形体的活动而不使其邪斜也,故而为一身形体之主。然而心神制导的是随人的意志而转移的形体运动固安住止的心理活动,它无规律可言,所以“变化不测,故无定形”。《内观经》很明确,这个心具有主宰着视听言行五官形体运动住止的功能,是“神托心存”心神一体的心。

《素问·脉要精微论》曰:“头者,精明之府,头倾视深,精神将夺矣”。精明,聪明智慧神明也;精神,意识思维神志也。头倾偏侧目深陷,精神将夺神明息。所以“精明之府”就是“神明之府”,头就是大脑神明居住的地方。头、脑内外有别,“头者精明之府”与“脑为元神之府”有别,精明与元神有别,脑府是深居于脑髓中央的泥丸宫,是脑芯元神君居住的府邸,为内宫而主宰着内脏的生理活动;头府是位于头颅之内中央泥丸宫之外的四方四隅之宫,是大脑神明君居住的官邸,为外宫以“神明出焉”主宰躯体视听言行之心理活动。

《灵枢·本神》曰:“所以任物者谓之心,心有所忆谓之意,意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远幕为之虑,因虑而处物为之智。”任物:担任、接受事物的意思;处物:支配、处理事物的意思。即心接受躯体视听言行外界感觉信息的反馈后(任物),显然是经过大脑“意、志、思、虑、智”的综合分析后而支配处理(处物)一切外界事物的[7]。“处物为之智”是神志活动的最终结果,而大脑的识神活动是由心来表述的,所以任物者谓之心,这个心只是大脑的代名词。

潘毅[8]指出:元神无思无虑与生俱来是先天之神,主宰着五脏的生理活动,其调控心自主运动的功能正常,才能有“心藏脉,脉舍神”的活动,心才能有从“任物”到“处物”的精神意识思维之识神活动,所以元神调控五脏自主运动功能的正常才能有“心藏脉”“肺藏气”“肝藏血”“脾藏营”“肾藏精”的生理活动,五脏神由之而产生,并在元神的统领下而各司其职,若元神失落就会六神无主。而识神有思有虑是后天之神,借助于元神之灵知以为用,为后天对客观事物有所知、有所识,表现为由“任物”到“处物”的意识思维感应认知过程。我们观点雷同。

识神主外而聪明智慧出焉,视听言行杳然可见无规律可言,神明是也,心神也;元神主内至幽至微,五脏生理活动杳然不可见有其固有的内在机制和生物程序,神机是也,脑神也。如果心因“神明出焉”而为“君主之官”,也只能认为这个心只是一个具有主宰形体视听言行的“形之君也”,是一个次高级主宰。

《孟子·告子》曰:“心之官则思”,这个心是指具有思维意识功能的大脑,是大脑的代名词。所以“心想事成”不能说成是“脑想事成”“心理学”不能说成是“脑理学”“心情”不能说成是“脑情”,以及“费尽心思”“心平气和”“心有灵犀”“独具匠心”“惊心动魄”“心驰神往”“心情舒畅”,等等,皆说明这个心只是大脑的代称,称之为“神明之心”。

用心来代言人的精神意识思维之活动,不仅见于中医藏象学说,而且泛见于古代哲学、文学、艺术、文字、习俗等方面,都已将大脑的思维意识功能与“心”之符号相系,所以把大脑的精神意识思维之活动称之为“心理学”,没有称之为“脑理学”,由心理原因导致的躯体和精神症状则称之为“心因性疾病”,没有称之为“脑因性疾病”,最终形成了以心代脑的实际局面[8]。可见,医学与哲学、现代与古代的融合与共识。

3 血脉之心

《灵枢·本神》曰:“心藏脉,脉舍神。”李东恒曰:“脉者血之府,神之所居也。”可见“心藏神”是由于心主血脉而藏神,这个神显然是后来之神。《灵枢·平人绝谷》曰:“血脉和利,精神乃居。”只有心主血脉生理功能的正常,才能有后来之神的安居乐业。《荀子·解蔽》也曰:“心者,神之居也,而神明之主也。”先有心之舍,后有神来居,显然心主血脉而为神明之主。

“心藏脉,脉舍神”与“肝藏血,血舍魂”“肺藏气,气舍魄”“脾藏营,营舍意”“肾藏精,精舍志”是同一个层次上的概念,所以“心藏神”之神与魄、魂、意、志一样,只是五神志之一,它不能统领五脏。何况心与五脏是五行生克的关系,五行无常胜,且心血尚需肾精的滋养,肾精亏则心血虚,且心火又被肾水所克,所以心主不了五脏六腑内脏的事。

《素问·六节藏象论》曰:“心者,生之本,神之变也”。“生之本”差矣,心血心火皆不能化生五脏六腑何以言生命之本?“神之变也”也只是指精神意识思维之识神的无规律变化而已,它与“神明出焉”是一个道理。元神有其固有规律和内在机制而不存在变数。再参合《素问·金匮真言论》“夫精者,生之本也”,而先天之精藏于命门所以命门为“生之本”,即此“生之本”可以推翻彼“生之本”。机体不可能有两个“生之本”,命门元精化生的元气元神对生命的作用是心血心气无法比拟的。

明·赵献可曰:“心得命门而神明有主。”由于脑芯元神既潜在制约着大脑识神的心理活动,又调控着血脉之心的生理活动,所以心尚需命门脑芯元神的支持才能够聪明智慧出焉。

否定心为五脏六腑之大主,我们试以心主识神的观点来看待心:胎儿降生后,大脑才开始有对外界感应认知的识神活动。识神有思有虑是大脑的后天认知活动,本属大脑却归于心,这是由于心主血脉是大脑识神活动最重要的物质基础和先决条件,因为心血的盈虚量变能够即刻影响到大脑的神明活动,如心血停运1~3 s即可影响到识神活动(眩晕),停运 5~10 s即可造成识神活动的丧失(晕厥),停运5~8 min即可造成大脑皮层的永久性损害(植物状态),这是“心藏脉,脉舍神”的直接证据,病根在心。而大脑中动脉破裂出血影响到其皮层支动脉下部分支血供缺如即可造成失语、失读、失写、失用、失认及体像障碍等识神活动的丧失(植物状态),这是“血脉和利,精神乃居”,血脉不和,脉不舍神的直接证据,病在脉上。心跳骤停抢救过来的植物人就是因大脑短暂的缺血对外界感应认知的识神活动完全丧失,而脑芯调控五脏生理活动的元神功能仍然存在,心血如此短暂的停运并没有造成其它器官的明显变化,而凸显了“心藏脉,脉舍神”与大脑神明一体化的藏象关系,所以因缺血导致大脑局部坏死而识神活动丧失的植物状态恰恰说明了“心藏脉,脉舍神”的功用。

耿世钊[9]认为“心主神明”之“主”是主持、操控的意思,不是执行的意思,血脉之心操控着大脑的生命线,心脉稍有供血不足,就会使大脑功能紊乱,说明心脉是大脑的命脉,优先保障大脑的血供,即“脉舍神”是心脉最突出的作用。所以冯前进[10]指出:良好的“心脑耦合”关系对于良好的思维功能是非常重要的。陈静等[11]综述近代中西医对“心主神明”与“脑主神明”认识的争论,认为心主血脉是大脑功能活动最重要的物质基础和先决条件,由此主张“心主神明”论。周美启等[12]指出:心-脑-神志系统是心主神明的基本框架,心主血脉是大脑神志最基本的物质基础,而大脑神志的病变又往往从心论治,只要是脑的问题,治心没错。周逸平[13]则依据其心主神明的理论和临床实践提出了“心脑同病”“心脑同治”的论点。朴顺天[14]提出了“心神为体,脑神为用”的观点,认为“神明之体藏于心,神明之用发于脑”,体阴用阳,心主血脉是大脑神明活动的根本,二者是藏与象的关系。

4 血脉之心与神明之心合二为一

《医学衷中参西录》曰:“心脑息息相通,其神明自湛然长醒”。同为后天的心通过血脉与大脑识神息息相关,须臾不可分离,如此紧密的关系使血脉之心和大脑构成了一个心脑血管系统,在这个系统中,由于心主血脉是大脑识神活动最重要最敏感的物质基础和先决条件,所以大脑的神明活动隶属于血脉之心。

《说文》曰:“思,睿也。从心从囟”。囟是指大脑,即思维意识与心和大脑密切相关,是大脑的本能,但需心血的濡养才能发挥其作用,故从心从囟,“心囟”并称,心脑耦合体阴用阳藏象一体,先从心后从脑,心为本,脑为标,以心代脑,故心主神明也。

现代医学把心和心理活动称之为“双心”,心脏病和心理情绪病常常相互影响、相互伴发、相互加重称之为“双心病”。心血的盈虚量变和心自主节律的异常变化可即刻影响到大脑的神明活动,所以心血虚的患者容易并发抑郁和焦虑等心理疾病。而焦虑、抑郁等心理情绪又可直接导致心脉的紊乱,如精神紧张(神明之心)则心跳加快(血脉之心)、脉率加快(心在体合脉)、血容量改变(心其充在血脉)、面色改变(心其华在面)、出汗(心在液为汗)、中风舌塞语涩(心开窍于舌)。可见心理影响生理,心动(大脑)对血脉之心的影响是最直接最突出的。但是生理决定心理,神明之心是以血脉之心为基础的,脉为神之居,如此两心相融、契合无间,心心相印形成了一个藏象整体,所以“心”有两层含义,用以概括血脉之心和神明之心的生理病理[15]。这个“心”是医学与哲学的产物。

《黄帝内经》说:肝主筋,肾主骨,脾主肉,肺主皮毛,心主脉。所以只要是筋的问题,治肝没错;只要是骨的问题,治肾没错;只要是肌肉的问题,治脾胃没错;只要是皮毛的问题,治肺没错;只要是血脉的问题,治心没错,这是临床验证的经典。但是,“脉舍神”“脉者血之府,神之所居也”,血、脉、神三位一体,所以只要是血脉的问题,如心血不足、脉不自律,也就必然要表现出大脑神志的问题,所以只要是脑的问题,治心没错。“心脑同病”“心脑同治”,这也是临床验证的经典。

“心藏脉,脉舍神”,心为本,脉为道,神为标。大脑神明之象通过脉道与心相感相应发生关联效应而藏象一体。如果心脉虚(心功能低下、心血不足),脉不自律(心律失常),就会出现脉不舍神之神志恍惚等精神症状;如果脉道不利(脑动脉硬化症)就会出现痴呆等症状;如果血脉不和(脑出血、脑血栓)就会出现意识障碍等症状。反之,如果焦虑、抑郁、惊恐等心理情绪则会引起心脉的紊乱。但是生理决定着心理,心主血脉而为根的生理活动决定着大脑神明之象的心理活动,而取象比类大脑神志的病变反映的则是心脉本质的病变,二者是藏与象、本与标的关联效应,心脉为本藏于内,神明为标象于外,这就是“心藏脉,脉舍神”而为神明之主的本质所在及其与大脑的藏象关系。“血者,神气也。”邓铁涛指出:中医把血脉和神明结合起来,总称为“心”,用“心”来表述藏于内的血脉之心和显于外的神明之象[16]。

心居五脏之首,也仅仅是因为心动(神明之心)则包括血脉之心在内的五脏六腑皆摇,也只不过是心理活动对生理的影响而已,但它仍然脱离不了五行五脏的属性和范畴。王新华指出:元神是生命活动的内在机制和生命之本,识神是生命活动的最高形式和总体意识。元神是先天的根本,识神是后天的果实。元神支配识神,识神反馈元神,元神在识神的反馈作用下发生进化[17]。但是,当识神过用则会干扰元神对生

命活动的调控作用[18]。心神思虑忧伤过度的不良心理活动则会干扰脑神的正常生理活动,所以王立国等[19]指出:不符合生命内在机制的“识神”活动可以干扰“元神”的正常活动,并是导致一系列疾病的重大因素。《黄帝内经》“故悲哀愁忧则心动,心动则五脏六腑皆摇”,这就是心识神的过度过用对脑元神主导五脏六腑自主生理功能的摇动,心理对生理的干扰。姜劲峰[20]指出:脑主神明是心藏神的实质内容,五脏神是以五脏相关情志功能的形式替代脑主神明功能的部分功能,其实质是脑主神明部分功能的替代,所以脑病则“五脏六腑皆摇”、百病乃生,是情志抑郁心理疾病影响的结果。冯前进[21]指出:脑功能并不仅仅只是在脑内,而更多的是生发于脑—脏的相互作用之中。