西南喀斯特岩生木本食用油料资源及其开发利用

2019-05-13傅籍锋王霖娇盛茂银

傅籍锋,王霖娇,盛茂银,3

(1.贵州师范大学 喀斯特研究院,贵阳 550001; 2.国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵阳 550001;3.贵州省喀斯特石漠化防治与衍生产业工程实验室,贵阳 550001)

我国西南喀斯特地区是世界三大喀斯特集中分布区中连片裸露碳酸盐岩面积最大、岩溶发育最为强烈的地区,独特的多相多层复杂界面体系使得该地区环境界面敏感度极高,具有环境容量低和稳定性差等特征,环境的脆弱性和易伤性加上不合理的人为活动影响,形成了基岩大量裸露的石漠化生态环境[1-3]。石漠化与贫困耦合形成了生态经济双重贫困恶性循环的怪圈,已成为制约我国西南喀斯特山区社会经济可持续发展的核心问题之一[4-5]。石漠化是人为活动影响下出现的植被逆向演替和消亡的结果,植被的修复和重建无疑是喀斯特生态修复和重建的关键环节,而立足于区域资源禀赋优势,发掘适生植物资源,开展生态经济型林灌草植被修复,进而培植替代产业,扭转农村产业结构,是实现生态建设与扶贫开发统筹协调的有效途径[5-7]。

岩生植物具备特殊的生理调控能力,抗逆性极强,凭借其发达的根系扎根于岩石裂隙之中,从岩石表面和裂隙中获取生长所需要的水分及营养,是常见于岩石上及其缝隙间,或覆于岩石表面薄层土壤上生长的一类植物[8-9]。西南喀斯特地区特殊的生态地质背景和地上地下典型的二元水文结构构成了西南喀斯特地区特有的植物群落,即在基岩裸露、土体浅薄、水分和养分下渗严重等背景下,经过长期的生态适应过程,具有喜钙、耐旱和石生等特性的植物种群生存下来,形成了独特的喀斯特山地森林系统[3,10]。岩生植物不仅是喀斯特脆弱生态系统的重要屏障,同时其特殊的生态地质背景使得具有喜钙、耐旱以及石生等特性的岩生植物成为喀斯特石漠化治理中植被修复与重建最为理想的植被类型,而进一步发掘生态经济效益良好的岩生植物资源用于石漠化地区植被修复,对实现喀斯特石漠化地区生态和经济建设具有重要意义。本研究基于文献资料,总结归纳了我国西南喀斯特地区具有产业化开发潜力并具备一定岩生特性的木本食用油料植物资源,并进一步阐述了其开发利用前景及对石漠化治理中的启示,以期为以木本食用油料产业建设为主线的喀斯特石漠化治理提供相关参考。

1 西南喀斯特岩生木本食用油料植物资源概况

1.1 光皮梾木

光皮梾木(Swidawilsoniana)为山茱萸科(Cornaceae)梾木属(Swida)落叶乔木,又名光皮树、油树和狗骨木等,集中分布在我国长江流域至西南各地海拔1 000 m以下的石灰岩地区[11]。光皮梾木为阳性树种,其根系发达,适应性强,耐干旱瘠薄,可扎根在岩石缝中,即使地表十分干旱,在蒸腾拉力的驱动下,其根系仍然能够从其所在的石缝里吸收水分,具有适应喀斯特地区干旱贫瘠的生理生态学特征,是石灰岩山地造林的优良树种[12]。

光皮梾木果实含油率可达33%~36%,油中不饱和脂肪酸含量高达69.12%,光皮梾木果油作为食用油已有100多年的历史,其在预防高血脂症和降低胆固醇等方面具有良好的功效,是优质健康的食用油脂[11]。2013年12月,国家卫生和计划生育委员会正式批准光皮梾木果油为我国的新食品原料,为光皮梾木产业化建设提供了支撑。光皮梾木实生苗5年左右开花结果,嫁接苗2~3年便可结果,盛果期达50年以上,单株干果年产50 kg以上,可产油15 kg,是一种高产的野生木本油料树种,经济效益良好[13-14]。

1.2 黄连木

黄连木(Pistaciachinensis)为漆树科(Anacardiaceae)黄连木属(Pistacia)落叶乔木,在我国大部分土壤母岩为石灰岩的地区广泛分布,也是我国西南石灰岩山地常见的植物,多分布在海拔800 m以下的阳坡、半阳坡[15]。黄连木根系发达,适应性强,具有抗旱、耐瘠薄等特点,在轻度、中度石漠化地区的黄连木群落具有良好的稳定性,其在裸露的石灰岩地上也可以正常生长,是我国西南喀斯特石漠化治理的先锋树种[16]。

黄连木果实各个部分均富含油脂,其果实、果肉和种仁的含油率分别为29.61%~38.61%、40.38%~64.54%和44.81%~55.97%,黄连木籽油中不饱和脂肪酸的相对含量高达73.97%~87.41%[17]。黄连木油除食用以外,也是优质的生物柴油原料。黄连木是国家能源局和林业局提倡的7大木本油料树种之一,早在2001年我国就建成了以黄连木籽油为原料的生物柴油生产线,为黄连木产业化建设提供了一定的基础[15]。

1.3 接骨木

接骨木(Sambucuswilliamsii)为忍冬科(Caprifoliaceae)接骨木属(Sambucus)落叶灌木和小乔木。接骨木的分布范围极为广泛,在我国大部分地区均可生长,也是我国西南喀斯特山地常见的野生植物资源。接骨木适应性广,根蘖性强,对土壤要求不严,抗旱耐贫瘠,常见于土壤稀少的碳酸盐岩岩面和石缝中,通过其独特的生理调控机理,对于干旱缺土的石漠化生境产生了良好的适应性,也是我国西南喀斯特地区植被修复理想的先锋树种[18]。

接骨木种子含油量高达35%~44%,油中不饱和脂肪酸相对含量超过80%,其中亚麻酸含量超过25%,早在20世纪我国和欧洲就有制取接骨木油食用的传统[19]。除了作为食用油料以外,接骨木还是珍贵的药用植物,接骨木全株含多种药用成分,是治疗骨折和骨质疏松症的传统药物,除此之外,其在治疗风湿病,呼吸道、咽喉和口腔系统疾病等方面也具有良好的功效,具有较高的医疗保健价值[20]。接骨木是我国西南喀斯特地区开发利用前景广阔的药食两用木本油料树种。

1.4 蝴蝶果

蝴蝶果(Cleidiocarponcavaleriei)为大戟科(Euphorbiaceae)蝴蝶果属(Cleidiocarpon)常绿乔木,又名猴栗、山板栗和猴果。蝴蝶果主要分布在贵州、广西和云南等地,常见于海拔150~750 m石灰岩山地,属国家三级保护珍稀树种[21]。蝴蝶果多为野生分布,开发利用少,目前主要作为行道树或庭园绿化树少量栽培。蝴蝶果适应性广,耐干旱贫瘠,在钙质土和酸性土上均可生长,甚至在石穴土上也能生长良好,是我国西南喀斯特山区典型的岩生植物[22]。

蝴蝶果果实含有丰富的淀粉和油脂,其种仁淀粉含量为20.6%~40.4%,含油率达32.7%~39.4%,蝴蝶果油主要以油酸和亚油酸为主,其中不饱和脂肪酸相对含量超过73%,在我国早有榨取蝴蝶果油食用的传统[23]。蝴蝶果生长快,产果量高,栽植10年左右开始结果,15年后进入盛果期,通过适生苗嫁接,可以达到提早挂果和高产的目的,成年的蝴蝶果树在自然生长状态下每棵可产果50 kg左右,其果实亩产可以达到1 500 kg以上,是一种经济效益良好的油料树种[21]。

1.5 蒜头果

蒜头果(Malaniaoeifera)为铁青树科(Olacaceae)蒜头果属(Malania)常绿乔木,仅分布于滇东南至桂西海拔300~1 640 m的狭窄地带,是我国西南喀斯特石灰岩山区特有的单种属植物,属于国家二级保护树种[24]。蒜头果为浅根性树种,根系发达,萌蘖力强,须根较少,在0~20 cm范围的土层内集中着水平根,即使在干旱贫瘠的土质山地或裸露的石缝上也能发育生长,其野生状态下表现出明显的旱生性、石生性和喜钙性,是典型喀斯特地区中性和偏碱性土适生树种[25]。

蒜头果果仁含油量高达51.7%~64.5%,油中不饱和脂肪酸含量高达91.37%~97.69%,其中神经酸的相对含量达到32.15%~55.7%,是目前发现神经酸含量最高的植物,我国民间早有榨取蒜头果油食用的习俗[26-27]。蒜头果种植6~7年便可开花结果,100年大树尚有结果能力,经济价值极高,开发潜力巨大,且随着蒜头果种子育苗和嫁接育苗技术的成功,蒜头果产业化基地建设及深加工项目的逐步推进,蒜头果产业化将会打开新的局面[26]。

1.6 掌叶木

掌叶木(Handeliodendronbodinieri)为无患子科(Sapiadaceae)掌叶木属(Handeliodendron)落叶灌木或乔木,是残遗于我国稀有的单属植物,已被列为国家一级重点保护植物,主要分布在贵州南部和广西西北部海拔500~900 m的石灰岩山地。掌叶木根系发达,常见于裸露的岩石上生长,根系穿插力强,可在石缝和石壁处生长,靠根系深入石缝石隙中吸取养料来维持生存。掌叶木是典型的喜钙型植物,是石漠化山地生态恢复的优良先锋树种[28]。

掌叶木的果皮和种仁都含有油脂,果皮含油率约为5.49%,而种仁的含油率高达49.20%~55.93%,其全果含油率为41.05%~47.11%,油中不饱和脂肪酸相对含量高达94.1%~96.68%,其中芥酸的含量最高可达35.65%,其不仅是良好的食用油资源,也是一种重要的生物柴油资源[29-30]。掌叶木萌生的植株在7~8年后进入结果期,12年左右进入盛果期,单株结果量可达6.15 kg,具有良好经济效益,因此充分发掘与利用掌叶木资源可以促进喀斯特地区生态经济建设[29]。

1.7 三尖杉

三尖杉(Cephalotaxusfortunei)为三尖杉科(Cephalotaxaceae)三尖杉属(Cephalotaxus)常绿乔木。三尖杉分布范围广泛,在四川、云南、贵州、广东和广西等地区均有分布,其具有很强的生态适应性,在土层浅薄、水土侵蚀殆尽、基岩裸露的地方均可生长,三尖杉表现出一定的岩生特性,是治理轻度和中度石漠化的优良树种。

三尖杉果含油率高达64.3%~68.2%,不饱和脂肪酸含量高达82.92%~91.66%,是健康优质的食用油原料[31]。三尖杉也是重要的药源植物,三尖杉属植物中已鉴定出了100多种生物碱,分布在根、茎、皮和叶等各个部位,对治疗白血病、宫颈癌和淋巴肉瘤等有特殊的疗效,医疗保健价值极高[32]。三尖杉作为一种典型的药食两用树种,生态经济效益良好,是我国西南喀斯特地区极具开发潜力的经济树种。

1.8 盐肤木

盐肤木(Rhuschinensis)为漆树科(Anacardiaceae)盐肤木属(Rhus)落叶小乔木。盐肤木是我国西南喀斯特地区最为常见的岩生植物,其根系发达粗壮、生长快、耐干旱瘠薄、根蘖力强,即使在土壤极少的岩生碎屑、石缝和石壁上都可以看到盐肤木。研究表明,在水分胁迫下,盐肤木通过采用以保护型为主的多种方式适应干旱缺水的环境,是喀斯特地区中强度石漠化治理最为理想的先锋植物[33]。

2013年国家卫生部正式批准盐肤木果油为新资源食品,盐肤木果油的开发利用逐渐受到重视。盐肤木果不同部位含油率差异极大,其中外果皮的含油率最高可达35%,而去掉外果皮含油率为9.41%~11.21%,全果含油率达19.17%~19.26%,盐肤木果油的脂肪酸组成以亚油酸为主,含量高达75.03%~75.37%[34]。除了具有极高油用价值以外,盐肤木各个部分都可入药,尤其是枝叶上寄生的五倍子是良好的中药材,可以治疗以及预防多种疾病,具有较高的医疗保健价值。

1.9 火棘

火棘(Pyracanthafortuneana)为蔷薇科(Rosaceae)火棘属(Pyracantha)的常绿小灌木,又名火把果、救军粮、救兵粮和红子等。火棘在四川、云南、贵州、广西、湖南和湖北等喀斯特地区均有生长,主要生长在海拔500~2 800 m的山地,野生资源极为丰富。火棘适应性极强,根系发达,耐旱耐贫瘠,依靠岩石裂隙中少量的土壤便可以正常生长,是强度石漠化地区灌木层常见的植物,是石漠化地区典型的岩生优势树种[35]。

火棘果呈扁圆球状,果皮呈鲜红色,少数品种呈金黄色,挂果期长,可从当年6月持续至次年初。火棘果籽的含油率为7.15%~13.7%,油中以不饱和脂肪酸为主,其中亚油酸的含量最高可达72.7%,是理想的食用油料[36]。火棘作为优质的功能食品原料已经开发出了火棘果饮、火棘果醋、火棘保健酒等系列产品,良好的食用价值和药用保健功效使其成为我国西南石漠化山地极具开发利用潜力的生态经济型树种。

1.10 香椿

香椿(Toonasinensis)为属楝科(Meliaceae)香椿属(Toona)落叶乔木,是我国喀斯特地区广泛分布的树种。香椿是一种典型的喜钙植物,因在裸露碳酸盐岩地区广泛分布又被称为岩香椿,常生长在岩溶石缝和石旮旯地,在重度干旱胁迫下表现出极强的控水耐旱能力,也是目前我国西南喀斯特石漠化治理中广泛推广造林的先锋树种。

香椿不仅是优质的速生用材树种,同时具有很高的食用和药用价值,经济效益良好。香椿芽作为传统的时令蔬菜食用已有2 000多年的历史,香椿籽含油率为34%~37.5%,油中不饱和脂肪酸的含量达90%以上,是营养保健价值较高的食用油料,因其香气浓郁也可作为调味剂使用[37]。香椿的叶、树皮和果实均富含多种生物活性物质,具有抗氧化、抗癌、降血糖、抗凝血和免疫增强等药理活性[38],具有很高的药用价值。

1.11 花椒

花椒(Zanthoxylumbungeanum)属芸香科(Rutaceae)花椒属(Zanthoxylum)落叶小乔木,是我国广泛种植的经济树种,分布范围极为广泛。花椒既可以土生,也是典型的岩生植物,顶坛花椒(Zanthoxylumplanispinumvar)作为竹叶椒的一个变种,主要分布在贵州北盘江流域,由于长期对喀斯特干旱少水、土壤贫瘠的适应,逐渐形成了一定的旱生和石生特性,即使在土壤极少的岩石裂隙中仍然可以正常生长[39],在贵州贞丰县顶坛小流域典型的中强度石漠化地区,通过在岩缝和石旮旯地中种植花椒,已取得了不错的生态经济效益。

花椒是我国传统的八大调味料之一,种植历史悠久,我国栽培面积高达133.3万hm2,年产花椒100万t,而花椒籽作为主要的副产物,每年产量大约有60万t,拥有极高的开发利用价值[40]。花椒籽中油脂含量为15%~27%,油脂脂肪酸组成中90%为不饱和脂肪酸,而人体必需脂肪酸亚油酸和亚麻酸含量达45%以上,是一种用于生产生物柴油和高级食用植物油潜在的廉价原料。

2 岩生木本食用油料资源开发利用前景及对西南喀斯特石漠化治理的启示

2.1 岩生木本食用油料资源开发利用前景

2.1.1 政策前景

2013年中央经济工作会议提出了要“集中国内资源保重点,做到谷物基本自给、口粮绝对安全”的粮食安全战略目标,而大豆等传统油料作物则被划在保障粮食安全的农产品品种之外。由于我国耕地资源的刚性短缺,使得我国70%的耕地面积必须种植粮食作物,严格耕地保护政策导致重要程度略低的传统油料作物种植面积增长空间极其有限。这样的政策背景使得我国所面临的食用油料自给压力空前加大,但无疑也指出了未来我国维护食用油料安全的正确道路,即推进不占用基本耕地资源的木本食用油料产业的建设,促进食用油料木本化。为进一步加快木本油料产业发展,2014年底,国务院办公厅发布了《关于加快木本油料产业发展的意见》的文件。在我国粮油生产形势的大背景下,木本油料生产受到了前所未有的重视,良好的政策环境也将进一步推进我国木本食用油料产业的建设。

2.1.2 市场前景

我国作为食用油消费大国,食用油供需的矛盾一直未得到有效解决,我国食用油料长期处于供不应求的状态,食用油自给率也长期低于40%的安全线。食用油料已经成为我国对国际市场依存程度最大的大宗农产品之一,也是造成我国农产品国际贸易逆差的主要成因[41]。现阶段我国90%以上的食用油都来源于草本油料作物,如菜籽油、花生油、大豆油等,木本油料所占比重较小,相较于国外以木本油料为主的食用油料结构,木本油料的欠开发也是我国食用油长期短缺的主要原因[42]。随着我国人口的增长和经济社会的不断发展,食用油缺口将逐年加大,食用油供需矛盾也将越来越突出,食用油料市场的巨大需求为木本食用油料产业建设提供了保障。

2.2 对西南喀斯特石漠化治理的启示

传统精耕细作的农业生产模式对喀斯特生态环境具有负面影响,与石漠化的发生密切相关。而调整农村产业结构,引导发展特色经果林和草食畜牧业等生态经济型产业,是石漠化防治和助力脱贫攻坚的重要措施。结合我国木本食用油料良好的政策环境和广阔的市场前景,在西南喀斯特石漠化治理中推进木本食用油料产业建设具有重要的意义和价值。光皮梾木、黄连木、接骨木、蝴蝶果、蒜头果、掌叶木、三尖杉、盐肤木、火棘、香椿和花椒等植物不仅对喀斯特生境展现出了良好的生态适应性,同时生态经济效益显著,是喀斯特地区乃至中强度石漠化地区可产业化开发的木本食用油料植物资源。

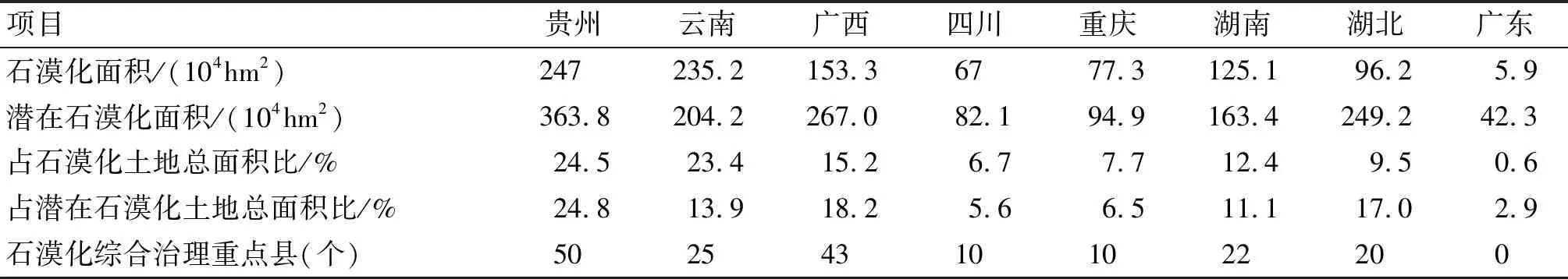

根据3次全国石漠化监测结果显示,我国石漠化扩展趋势整体得到有效遏制,石漠化状况呈现“面积持续减少、危害不断减轻、生态状况稳步好转”的良好态势,但是,目前仍存在石漠化土地总面积1 007.0万hm2,占喀斯特土地面积的22.3%,其中各省市的石漠化情况如表1所示。

表1 我国西南喀斯特各省市石漠化概况[5,43]

目前已经发生石漠化的耕地中还有261.6万hm2还在继续耕种中,且93.7%为坡耕旱地(坡度大于5°以上),有继续恶化的风险。此外,还有450.8万hm2尚未石漠化的坡耕旱地,其中坡度在15°以上的140.2万hm2,极容易因水土流失而产生新的石漠化[43]。对于这部分耕地而言,种植玉米等传统农作物生态经济效益低下,而种植适应性更强的木本食用油料作物反而会取得更好的生态经济效益。国务院在《关于加快木本油料产业发展的意见》的文件中也明确指出,要把发展木本油料产业与国家重大生态修复工程以及地方林业重点工程紧密结合,而我国西南喀斯特地区可以依靠退耕还林、天然林保护、长江防护林、珠江防护林、土地整治和石漠化治理等重大工程项目进一步推进木本食用油料产业的建设。

3 结 语

喀斯特特殊的生态地质背景使得具备喜钙、耐旱以及岩生等特性的岩生植物成为喀斯特石漠化治理植被修复与重建最为理想的植被类型。西南喀斯特地区蕴藏着丰富的岩生木本食用油料植物资源,不仅对喀斯特生境具有良好的适应性,同时也是优质健康的食用油料,生态经济效益显著,综合开发利用前景广阔。因地制宜地推进喀斯特地区特色木本食用油料产业的建设,对于促进喀斯特生态和区域经济建设,维护我国食用油料安全均具有重要的意义与价值。而想要推进喀斯特山区特色木本食用油料植物资源的可持续开发利用,将这部分资源变成未来我国食用油料市场上稳定的供给源,仍需注重以下3个方面:

(1)进一步加强喀斯特木本食用油料植物资源的保护。喀斯特典型的生态环境脆弱性形成了植物资源的易伤性,只有做到了科学的保护和合理的开发,才能保证资源的可持续利用。蒜头果、蝴蝶果和掌叶木等是我国西南喀斯特石灰岩山地特有的植物资源,由于不合理的人为活动影响,其生境不断被破坏,资源濒临灭绝。因此,应该注重野生木本食用油料植物资源的保护,在合理保护现有资源的基础上,进一步寻求开发利用。

(2)逐步开展喀斯特木本食用油料植物资源引种驯化和良种培育工作。目前,我国西南喀斯特地区依然存在着很多野生木本食用油料资源,其开发基础薄弱,进一步利用困难。因此,要进一步开展喀斯特地区适生木本食用油料植物资源的发掘工作,针对经济价值较高的木本食用油料植物资源。首先,要加强优质种质资源收集和引种驯化等工作,为更好地保护和开发木本食用油料植物资源提供有力的保障;其次,加大科研投入,积极开展木本食用油料资源的人工繁殖和优良品种培育,针对喀斯特独特的生态地质背景,培育出抗逆性强,具有喜钙、耐旱和耐贫瘠等特性的喀斯特适生油料品种,同时亦能够实现早产、高产,具有高品质、高效益的油用型栽培品种。

(3)注重木本食用油料植物资源的综合开发利用水平。通过植物资源的深度加工及其副产物的加工利用,可以延长产业链乃至拓展产业领域,充分发掘经济效益,是产业建设的重要环节。首先,要重视产品深度加工,进一步开发出具有高附加值的特色食用油产品及其衍生产品,通过特色木本食用油料的开发增加我国食用油料供给,保障我国食用油市场安全。其次,要注重油料资源的多方面、多用途的开发利用,如花椒、香椿和盐肤木等虽作为非典型油料植物,但是其作为副产物油料的开发利用仍有待加强,而三尖杉、盐肤木和接骨木等又是典型的药食两用植物资源,综合开发利用前景广阔。开展木本食用油料资源的深度加工及其副产物的加工利用,可以充分发掘其经济效益,进一步推进喀斯特山区的经济建设。