论乔治·克拉姆的“新室内乐”

——以乔治·克拉姆《牧歌》第四册第一首为例

2019-05-11王姿肖

■王姿肖 向 民

在室内乐的创作中,现代与当代作曲家们尝试着用各个层面的方法去扩展室内乐的维度,如改变乐器的组合方式、使用更加新颖的乐器法,甚至是通过空间层面上跃起的排列来影响作品的写作与实际音响构成。乔治·克拉姆(GeorgeCrumb)作为20 世纪最杰出的作曲家之一,其音乐作品以严谨、精致著称。他本人是一位优秀的钢琴家,非常注重音乐的“表演性”,且始终致力于室内乐创作的革新。

而室内乐创作革新的一个维度可能就是声部关系在一定程度上变得较为复杂,各个乐器间需要更加紧密的配合,“在克拉姆小型编制的作品中,所有演奏者均用总谱演奏,”[1]如此安排使演奏家之间的配合更易完成,且利于其对作品整体进行把握,从而达到演奏上的最优化。克拉姆的创作生涯主要集中在20 世纪后半叶,其中第二个时期是1963-1969 年,“这是克拉姆个人风格初成时期,它能够区别前一时期最明显标志,是克拉姆开始把人声纳入器乐领域,”[2]笔者此文分析的作品《牧歌》便是乔治·克拉姆这一创作时期的作品。《牧歌》共分四卷,其中第三、四卷完成于1969 年,献给歌唱家伊丽莎白·苏德伯格(ElizabethSuderburg),在歌词的选择上,克拉姆突出强调了某些和占星术相关的词汇,如水、火、土、气、生命、死亡、爱情、孩童、女人、天使、星星等。它们在表面上看起来并不连贯,却被潜在地作用于音乐的节奏结构。在乐器法方面,低音提琴中的四根弦均使用了变化的定弦,长笛声部演奏十二、十五泛音等。

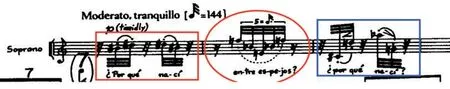

《牧歌》第四卷第一首为女高音、C 调长笛、竖琴、低音提琴和一位打击乐手而作,其中低音提琴改变了原有定弦,其中第一、二弦分别向上调整一个半音,剩下两根弦分别向下调整一个半音,造成了第一、二弦间音程为纯四度,第三、四弦间音程为纯四度,但第二、三弦之间为纯五度的现象。在女高音进入之前,其余四位演奏者齐奏和弦,其中竖琴的一部分是小字一组#E 与小字二组#F,这个小九度包含13 个半音,而数字7 和13 在克拉姆的作品中常有特殊意义(如其作品《黑天使》或《大宇宙》等),关于此数字是否在这部作品中起到作用,还要观察接下来的发展。但毋庸置疑的是,乐器演奏“7 秒”是有数字象征意义的。女高音进入后,前三小节中每个小节都可标示为不同的材料,其中第一和第三有展开关系,如谱例1 所示,红色方框是二音组动机(a),红色圆框称为“多音”组动机(b),而蓝色方框可看作二音组动机的变形(a1),此时女高音以大跳音程呈现,并在二音组动机的基础上设置了两组渐强,且大跳音程为小九度,音数为13。

谱例1 克拉姆《牧歌》第四卷第一首第2-4 小节的女高音声部

进一步观察三个材料可知,其共同点都有“对称性”,如红色方块内的材料互为逆行,红色圆圈内的材料亦互为逆行,而蓝色方框内是互为逆行后移位。接下来在长笛声部有一个新的材料(c),这个材料不具备对称性,只是前两个音与最后两个音的音数相同,均为2。

谱例2 克拉姆《牧歌》第四卷第一首第6 小节的长笛声部

第7 小节的长笛声部可看作多音组动机(b)的变形,亦具有对称性。值得注意的是,之前的速度是三十二分音符等于144,此时是六十四分音符等于288,因此速度没有改变,但表情术语由中速变为活跃的。作品的第8 小节就是c 的逆行,因此6-8 小节整体是一个更大的材料,内部依然是逆行关系。

从第9 小节开始,是a1 材料的再次出现,接下来是材料b 的变化,之前材料b 先下行纯五度,然后下行增四度,现在b 的变化是先上行增四度,再上行纯五度。之后是材料a 的再次出现,且配器手法不变,依然是长笛的弱奏加上竖琴泛音、竖琴泛音加上低音提琴泛音的处理,因此第1 至12小节整体形成了逆行的关系。

第13 至18 小节是作品的第二部分,也是中心位置,整体也是逆行的关系,即第13 至15 小节与第16 至18 小节是逆行关系。其中,在曲子开始的和弦后就“消失”了的打击乐,在作品第二部分开始得到了再次的使用,使用软锤轻击小吊镲,而进入到作品最中心的位置,打击乐换成大吊镲,且改用硬币演奏,不同于长笛与低音提琴,打击乐使用的是fz 力度,与其他声部形成音色与力度上的对比,使这个“中心点”的音色与之前(以及之后)都有很大的不同。从另外一方面来讲,这一部分由竖琴上行的动机开始,其中包括了两个大七度的大跳音程,而大七度与小九度的共同点都是在纯八度的基础上减去或者加上一个小二度。接下来的竖琴以泛音音色演奏着a 材料的变化,长笛也是对这个材料的模仿。此时女高音使用的是不确定的音高,以大跳为主。对于作曲家而言,音色是创造音乐形象和改变音乐形象不可或缺的重要元素,克拉姆在音色上的探索与创作毫无疑问是具有革新性的。

因此从整个作品来看,克拉姆无论是音高还是节奏的材料使用上都是非常节省的,其音高语言一贯是简练而集中的,这与作为“格言主义者”的韦伯恩及其做法相接近(如韦伯恩在为勋伯格五十岁生日写作的作品中,将勋伯格名字内的德文字母与音高相联系,并形成作品重要的素材)。克拉姆使用得最多的、象征性最强的,则是被他自称为“三音细胞”(3-tonescell)的三个音——D-A-bE,即【0,1,6】,在用法上,“克拉姆还常常突出强调该三音细胞中的纯五度(含7 个半音音级)和小九度(含十三个半音音级)这两个音程,它们分别代表上帝与魔鬼,进而形成克拉姆特有的象征主义创作风格。”[3]在这部作品中也是如此,如材料a1 大跳的音程音数是13,而这个材料恰恰以不同的形式呈现,使作品整体具有高度的一致性,从而达到作品逻辑发展的统一。

克拉姆绝大多数作品都属于“新室内乐”类型,并具有很强的“新人声主义”特点,在声部的组合方面,他着重突出并利用着每个乐器的音色特征,这样在音色上使室内乐作品的声部间形成音色上的“对立”,但克拉姆又通过材料的使用使各声部间又形成了材料内核的“统一”。此外,克拉姆在使用人声时,无论是从观念还是从写作的方法上看,作曲家都都将其作为一件独立乐器对待,因而“使得人声在音区、音域、音质等方面显得高度器乐化”,[4]这一点在克拉姆的《牧歌》第四卷第一首中有着很明显的展现。克拉姆注重新音响的探索,这种探索除了对演奏法的革新还包括对乐器法的新型使用,同时他在声部处理上是简洁且精细的,且钟爱远古的、描绘性创作,他的创作意图通过乐器的特殊使用与材料的运用技巧得以最为有效的展现。

在克拉姆诸多形式的作品当中,最具影响力的是室内乐的写作,从这首《牧歌》中我们便可窥得一二。不同的作曲家对于“音乐能否表达情感”、“音乐是否有必要表达作曲家想传达的情感”等问题上,有着不同的解读,作曲家们也在作品的实践中尝试触及音乐与语言、与情感具象表达的边界。而在克拉姆的创作意识中,他认为音乐是应该能够表达情感的,当然,他在写作中也不断践行这一意图。无论是材料还是音色,甚至是他谱子“形式”上的创新,都与“象征主义”紧密关联,他也尝试着将音乐能够表达的范畴扩展到他可以触及的极限,对这一切,克拉姆显示出一种宗教式的虔诚。在克拉姆的作品中,无论是听者还是分析者,都能够“抓住”一个核心,这与其运用音乐材料的简洁统一是分不开的,而这种写法恰恰说明克拉姆的创作与传统创作技术有着密切的关系。其实,对于音乐的具象表达,作曲家可透过作品传达给听众,听众也可以试着在学习相关背景后了解这些意图——然而,音乐的美绝不仅仅存在于它想要表达的、它所象征的事物之上,在这些东西背后,最迷人的恰恰是作曲家对于一部作品精心的设计,是作曲家之独到匠心在每个层面的音乐要素上的展现——单单是音乐要素上的美感(如结构、材料等)就足以让一部作品成为经典。