天坛牺牲所与圜丘坛门钟楼的历史变迁

2019-05-10朱江颂

朱江颂

北京市档案馆所藏民国档案《北平坛庙管理所先农坛、天坛等坛庙地址、历史及现状》(1912~)中记录了民国时期核查天坛内外垣建筑房屋数量和修缮情况的内容。其中第5页记述:“牺牲所三间,养牲十一间,正房七间,东西配房各五间,正厢房三间,过道门房二间,南门房三间,龙王殿一间,乐王殿一间,饭房一间。外垣内西南钟楼一座。”[1]第6页有天坛管理者及核查、修缮时间的说明:“民国二十六年旧都文物整理实施处”,表明记录的是1937年天坛牺牲所和圜丘坛门钟楼的保存情况。

历史上的天坛牺牲所是明清两朝饲养坛庙祭祀用动物(牺牲)、举行视牲仪、看牲祀典礼仪和祭祀牺牲神、司牲神的场所。

一、天坛牺牲所的历史变迁

天坛牺牲所在明清时期发生的历史变迁首先反映在饲养圈舍、牺牲神祠的变化上。古代献给神的牲畜饲养都有特殊要求,需要专圈、专人进行专门喂养。《天府广记·郊坛》记载:“牺牲所……正房十一间,中五间为大祀牲房,即正牛房。左三间为太庙牲房,右为社稷牲房……正北为神祠。”[2]牺牲所的正房原是专门用于饲养祭祀最高等级的牺牲——牛犊,这些牛犊用于祭祀天地等大祀。明代祭祀用的神牛所在房舍的名称和位置都要与祭祀的坛庙相对应,要符合周礼《考工记》“左祖右社”的规定。太庙和社稷坛祭祀用的神牛房称为太庙牲房和社稷牲房,太庙牲房在左,社稷牲房在右,正好与社稷坛和太庙的左右位置相对应。

牺牲神祠最初是一座单独的建筑,牺牲神住在神牛房的北面。每次坛庙祭祀之后,牺牲所所牧(所长)要到牺牲神祠上香、行礼,祭奠所杀牺牲的亡灵。到了清乾隆时期,《日下旧闻考》记载:“牺牲所……正房十有一间,中三间奉牺牲之神,左右牧夫房各二间,牛房各二间。”[3]神牛和牺牲神都搬家了。神牛房北边的牺牲神祠,搬到了神牛房中间。神牛则搬到了牺牲神的两侧居住,养牛的牧夫也搬进了神牛房。神牛房改建成了人、神、牲畜同住的居所。

牺牲所的官署也发生了变化。官署位于后房,是牺牲所所牧(所长)办公和休息的地方。乾隆时期,后房的官署占用房却进行了改扩建,从明代的12间扩建为16间,官署由原来的12间变为6间,整整减少了一半。空出来的6间和扩建的4间让所军士兵和草夫居住。官署改扩建后变成一排官、兵、民合住的宿舍。

1912年清帝退位,天坛牺牲所饲养祭祀用动物的功能终止了。当袁世凯想要恢复祭天旧制的时候,祭天用的牺牲祭品却出现了问题。1914年12月23号,这一天是冬至,袁世凯在天坛圜丘举行祭天典礼。这是袁世凯为恢复帝制进行的准备活动,也是中国历史上的最后一场祭天典礼。这场活动,袁世凯准备了很久,对祭品都进行了专门研究并有明确要求。然而,牺牲祭品还是不符合祭礼的要求。在美国摄影师约翰·萨布鲁姆(JohnD.Zumbrum)拍摄的“袁世凯祭天”的一组影像中,有一张名为《祭天的牺牲》图片,拍摄的是用于祭天的牛犊。按照明清的祭祀礼制,祭天都用黑色公牛犊作为牺牲,并对“神牛”畜龄的标准有极严格的要求。《礼记·王制》记载:“祭天地之牛,角茧栗;宗庙之牛,角握,宾客之牛,角尺。”[4]即以牛角的长短作为神牛的年龄依据,祭天大祀所用神牛牛角的大小如蚕茧或者栗子,这是大约一岁的牛犊。皇家冬至祭天,需要选用上一年冬至前后出生的牛犢,并于祀前7个月入牺牲所精养。而袁世凯祭天所用牺牲的牛角并不是蚕茧大小,而是已经达到可以手握的标准(见图1),所以这场祭天仪式也成为一场闹剧。从而也说明,牺牲所的职能一旦停止,供应符合祭祀礼仪的牺牲就会出问题。

民国时期,牺牲所已成为农林试验场。1937年,旧都文物整理实施处核查天坛文物,形成了上文所说的那件档案。与《日下旧闻考》的记载相比较,档案中增加了“东西配房各五间”的记述,可与《乾隆京城全图》所绘的牺牲所东西配房相印证,起到了对历史文献加以补充的作用。档案中对于位于牺牲所东北角的司牲祠没有记载,可见当时司牲祠已经不存在。司牲祠又称三圣庙,中间奉司牲之神,是祭祀动物饲养的保护之神,左边配位为青山水草之神,是牺牲饲养的水草之神,右边配位为土地之神,是牺牲圈舍的土地之神。司牲祠与前文所述的牺牲神祠都是特殊的礼制祭祀建筑。每年冬至前一月,要选择一个吉利的日子,由值年大臣上香祭拜司牲神,祈祷下一个祭祀年度饲养牺牲各项工作平安、顺利。这是北京坛庙祭祀的准备性礼仪,是中国皇家祭祀文化链条中不可或缺的一环。司牲祠的倾圮说明,在民国时期,天坛虽然很早就列入国家重点文物保护之列,但是由于缺少对祭祀文化完整、系统的保护意识,天坛牺牲所仅被视为一个动物饲养场而被忽视,其毁弃的悲剧结局在所难免。

抗日战争时期,牺牲所又被侵华日军的细菌部队占据,在牺牲所西南角的西墙上建了一座东西都有门的太平间,太平间东侧和北侧为日军营外家属宿舍。日本投降后,牺牲所被辟为国民党军队后方医院的一部分。牺牲所的西配房被拆除,其所在位置盖了一座汽车库,用来存放救护车等。牺牲所此时仅剩少量建筑。中华人民共和国成立后,据《天坛公园志》记载:“1950年8月25日,北京市民政局、坛庙管理事务所同意卫生部在天坛西南外坛牺牲所原址建中级卫生学校,并要求将拆下古建的木构件、石料等归还天坛。”[5]到那所中级卫生学校搬出牺牲所时,牺牲所就剩下大门三间了。后来,在这座大门南北面都砌了墙,成了一家单位的职工宿舍。20世纪70年代初,职工随单位迁走之后,牺牲所南门被拆除,开办街道工厂。至此,牺牲所西南角仅留一段长30余米的残墙。

二、圜丘坛门钟楼的兴废

北京市档案馆所存这件档案中提到“外垣内西南钟楼一座”。乾隆十九年(1754)在天坛西大门的南侧新开了一座坛门,与先农坛东南坛门相对,称为“圜丘坛门”。它用于冬至祭天时出入,并将原有的天坛大门改称“祈谷坛门”,用于正月上辛日祈谷时出入。坛门内南侧还修建了一座两层的钟楼。钟楼一层四面均设有拱劵门,二层四面均开有窗棂,大钟悬挂于二层正中。皇帝举行祭天大典要进圜丘坛门时,这座钟楼就开始鸣钟,等到皇帝往南走,拐向祭天大道西边的石牌坊时停止鸣钟。皇帝举行完祭天大典出广利门,往北拐向圜丘坛门时,钟楼开始鸣钟,等到皇帝出了圜丘坛门,钟楼停止鸣钟。可见,圜丘坛门钟楼鸣钟是迎送皇帝祭天的一种礼仪。

圜丘坛门钟楼由于年久失修、破败不堪而成为危楼(见图2)。1958年的一个星期日,有关单位组织职工义务劳动,将钟楼拆除。乾隆年间造的大铜钟最初

运到祈谷坛门内路北放置,后来又转到斋宫内钟楼南面甬路上存放,现在已被悬挂在天坛斋宫钟楼一层中央。斋宫钟楼二层是明代永乐年间铸造的太和钟,一座钟楼上下悬挂两座皇家的大钟,成为绝无仅有的奇观。

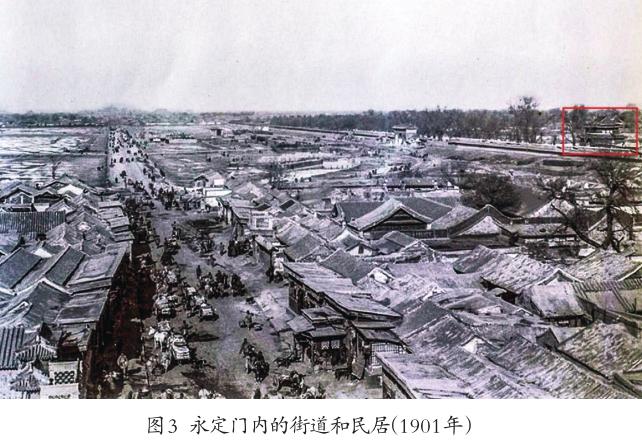

钟楼在圜丘坛门北侧还是南侧,有两种不同说法。笔者找到一张永定门内大街的老照片,圜丘坛门钟楼在图片的最右侧,虽不太清晰,但依然能辨别出钟楼在圜丘坛门之南(见图3)。经与1942年北京航拍图比对,圜丘坛门钟楼与先农坛庆成宫东南的先农坛钟楼处于同一水平线上,具体位置大约在天坛西里南区原8号简易樓的西侧。

三、牺牲所与钟楼应当复建

天坛牺牲所是天坛整体布局的重要组成部分。“完整性”是关于世界遗产保护的重要原则之一,是支撑世界遗产普遍价值的重要支柱之一。完整性原则不仅包括世界遗产空间格局完整,也包括历史信息完整。因此,天坛在申报世界遗产时,把恢复天坛的完整性作为缔约国的一项重要承诺。牺牲所和圜丘坛门钟楼举行的礼仪也是中国传统祭祀文化的一个特殊的组成部分,是皇家坛庙祭祀礼制文化链条中的重要一环,体现了祭祀文化的完整性。

天坛牺牲所应当复建。司牲祠和牺牲神祠是古代帝王建筑专用于牺牲的祠堂,司牲祠保护牺牲动物的成长达标,牺牲神祠祭奠它们献祭的生灵,这体现了中国文化中推崇的“天人合一”精神。人在对“天”敬畏的同时,也对作为牺牲的动物们的生命表达了尊重。

圜丘坛门钟楼在设计建造时,与先农坛庆城宫东南钟楼形制一致。两钟楼东西位置处于同一纬度,与永定门内大街的距离也相一致,这可以说是北京中轴线设计中,建筑完全对称的一个经典范例。

牺牲所和圜丘坛门钟楼未来的复建,将使天坛的五组建筑群得到全面恢复,展示世界文化遗产的完整性和真实性,也有益于北京中轴线申报世界文化遗产。

注释及参考文献:

[1]北京市档案馆藏,《北平坛庙管理所先农坛、天坛等坛庙地址、历史及现状》(1912~),档案号:J003-001-00163。

[2]孙承泽.天府广记[M].北京:北京古籍出版社,1987:69.

[3]于敏中.日下旧闻考[M].北京:北京古籍出版社,1983:942.

[4]郑玄注,孔颖达正义.礼记正义·十八卷·王制[M].上海:上海古籍出版社,2008:530.

[5]天坛公园志编纂委员会.天坛公园志[M].北京:中国林业出版社,2002.33.

作者单位:首都师范大学历史学院