不同类型重油中碱性氮化合物分子组成及其加氢裂化转化规律

2019-05-08马博文钟金龙

吴 艳,马博文,钟金龙

(1.煤炭科学技术研究院有限公司 煤化工分院,北京 100013; 2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013; 3.国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京 100013)

世界范围内原油不断趋于重质化和劣质化、油品市场需求的变化和油品质量标准的提高以及环保要求的日趋严格,都促进了重油/渣油加工工艺的不断发展和进步。与此同时,近年来煤气化、煤热解、褐煤提质等新型煤化工技术快速发展,煤焦油产量大幅增加,随之带动了煤焦油加氢技术[1-3]的快速发展,国内出现了多种煤焦油加氢技术[4-8]。悬浮床加氢裂化技术因具有原料适应性广、转化高等非常突出的优点,是重劣质原油及煤焦油加工技术的发展方向[9]。

采用悬浮床加氢裂化技术单程通过处理渣油时,会产生约30%的>500 ℃的尾油馏分;处理高温焦油沥青时,尾油馏分约为25%。反应过程中的缩合产物以及难转化的重质组分都集中在尾油中,如何妥善处理和利用尾油,在控制生焦率的前提下将尾油尽可能地转化为轻质馏分,是悬浮床加氢裂化技术研发的关键问题之一[10]。

重油中集中了原油中大部分的碱性氮化物,这部分化合物的催化裂化性能较低,更重要的是会在催化剂表面形成“结焦点”,诱使原料中更多的焦炭前身物快速吸附于催化剂表面并缩合生焦[11-12]。加氢裂化过程中,含氮化合物一般较难脱除,尤其是重质组分中结构组成复杂的含氮化合物。只有在分子水平上深入掌握含氮化合物的结构信息,才能有针对性地开发相应的脱氮催化剂和加氢工艺,从而促进重油悬浮床加氢裂化技术的不断进步。

对于高温焦油沥青和石油重油及其加氢裂化尾油的中碱性氮化合物结构组成还有待继续深入研究,对于这两种原料碱性氮化合物转化过程的报道也较少。笔者利用超高分辨质谱(FT-ICR MS),在正离子ESI模式下,研究重质组分的碱性氮化合物类型分布以及变化趋势,以期为悬浮床加氢裂化催化剂研发及工艺流程优化提供基础数据。

1 实验部分

1.1 原 料

本实验研究的重油有4种,分别是一种高温焦油沥青及其加氢裂化尾油CHTO,一种石油渣油及其加氢裂化尾油DHTO。用甲苯对重油样品进行溶解,将获取的甲苯可溶物在正离子ESI模式下进行FT-ICR MS分析。高温焦油沥青及石油渣油可全部溶解在甲苯中,CHTO及DHTO中有机质绝大部分溶解于甲苯中,未溶解部分主要是催化剂及少量焦炭。

1.2 分析方法和仪器

ESI FT-ICR MS分析采用美国Bruker公司的Apex-Ultra 9.4T ESI FT-ICR MS,ESI电离源为Apollo II ESI 电离源。FT-ICR MS主要仪器参数:正离子ESI电离模式,发射电压5 000 V,毛细管入口电压5 500 V,毛细管出口电压320 V。离子在源六级杆中存储时间为0.001 s,碰撞池累积时间0.02 s。采集质量范围150~1 000 Da,采样点数4M,时域信号叠加次数为64次。

1.3 悬浮床加氢裂化试验

取原料重油在高压釜装置中模拟悬浮床加氢裂化试验,加入一种铁系催化剂,冲入H2至氢初压6 MPa,快速升温至450 ℃,恒温1 h。反应结束后冷却至室温,将液固产物收集并切取>500 ℃尾油馏分。

2 结果与讨论

2.1 高温焦油沥青和渣油的宏观性质分析

表1中列出了两种悬浮床加氢裂化原料的基础物性数据。由表1可知,高温焦油沥青的密度1 230.8 kg/m3,远高于渣油的960.4 kg/m3(渣油密度范围一般是920~1 000 kg/m3),属于重质原料。按H/C原子比数据可判断,高温焦油沥青的芳香度高于渣油。四组分数据显示,渣油的饱和分含量为32.4%,而高温焦油沥青几乎不含饱和分,高温焦油沥青中沥青质含量占绝对优势,达90.88%,而渣油中沥青质含量只有7.4%。从上述宏观性质数据来看,高温焦油沥青似乎是一种比渣油更为重质的原料。

2.2 高温焦油沥青和渣油的+ESI FT-ICR MS分析

为充分剖析这两种原料的结构组成,本文利用超高分辨率的FT-ICR MS,从分子的微观层面对样品进行详细的分析表征。样品的正离子ESI FT-ICR MS图如图1~2所示。横坐标为质荷比(m/z),表示样品中化合物的分子量分布。

表1 样品分析数据Table 1 Analysis data of samples

图1 正离子ESI FT-ICR MS质谱图Fig.1 Broadband positive-ion electrospray ionization FT-ICR mass spectrum

图2 杂原子化合物分布Fig.2 Relative abundance of heteroatomic compound class species

由图1可知,高温焦油沥青中已鉴别化合物分子量在150~600,其数均分子量为325。渣油中已鉴别化合物分子量在150~800,其数均分子量是467。渣油的平均分子量大于高温焦油沥青。样品中不同化合物分布如图2所示。高温焦油沥青中鉴定出13种杂原子化合物,以N1,N1O1和N2类化合物为主,(N1类为分子中含有1个N原子的化合物,以此类推)。渣油中也鉴定出13种杂原子化合物,含量最高的3种化合物依次是N1,N1O1和N1O2类化合物。

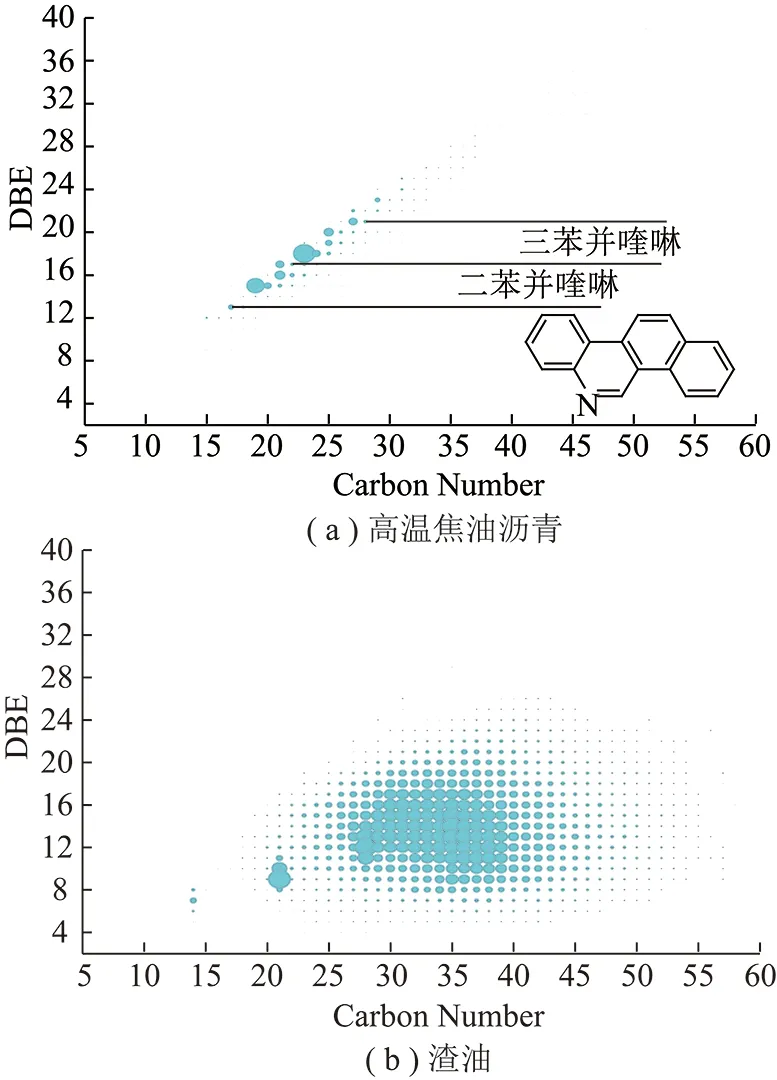

2.2.1高温焦油沥青和渣油中N1类碱性氮化合物分析

在正离子ESI模式下利用FT-ICR MS可鉴别样品中碱性氮化物。煤焦油和原油渣油中的N1类碱性氮化合物主要是喹啉类化合物[13-14]。对高温焦油沥青和渣油的N1类化合物做DBE对碳数分布图,如图3所示,DBE是等效双键数(Double band equivalence),即分子结构中环烷环数和双键个数之和,DBE=C-H/2+n/2+1。由图3可知,这两种样品中N1类碱性氮化物的组成有很大差别,高温焦油沥青中N1类化合物的碳数主要分布在16~28,DBE主要分布在15~21,相对丰度较高的是二苯并喹啉和三苯并喹啉类化合物,相对丰度最高的是DBE=18,分子式为C23H16N的三苯并喹啉类物质。高温焦油沥青在图3(a)中表现出明显的焦化产物特征,即化合物缩合度高,烷基侧链短。渣油中N1类化合物的碳数主要分布在20~45,DBE主要分布在7~21,呈现出从喹啉、苯并喹啉至四苯并喹啉类化合物的连续分布状态。

图3 N1化合物的DBE及碳数分布Fig.3 Iso-abundance plot of DBE versus carbon number of N1 compound

高温焦油沥青中N1类化合物的DBE重心为17,高于渣油中N1类化合物的14;其碳数重心为22,远低于渣油的34。对比两种原料中的N1类化合物分子结构可知,虽然渣油中N1类化合物的平均缩合度低于高温焦油沥青,但是渣油中存在相当一部分高缩合度、长侧链的喹啉类化合物,这部分物质是渣油中最重质、最难转化的大分子结构之一。

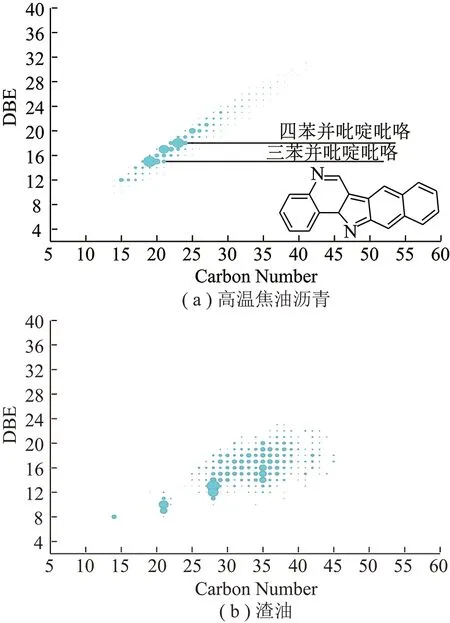

2.2.2高温焦油沥青和渣油中N2类碱性氮化合物分析

图4所示的N2类化合物,N2类化合物是一个吡啶环并一个吡咯环类物质[15]。如图4(a)所示,高温焦油沥青中N2类化合物的碳数主要集中在19~27,DBE主要集中在15~18。相对丰度高的有两类化合物,分别是三苯并吡啶吡咯和四苯并吡啶吡咯类化合物。高温焦油沥青中N2类化合物与 N1类喹啉化合物具有相似的缩合度高、烷基链短的结构特征。由图4(b)可知,渣油中N2类化合物的碳数主要分布在14~42,DBE主要分布在8~20。渣油中苯并吡啶吡咯、二苯并吡啶吡咯类化合物占主要优势。

图4 N2化合物的DBE及碳数分布Fig.4 Iso-abundance plot of DBE versus carbon number of N2 compound

高温焦油沥青中N2类化合物的DBE重心为17,高于渣油中N2类化合物的14;其碳数重心为21,低于渣油的31。与N1类化合物分布规律相似,渣油中N2类化合物的平均缩合度低于高温焦油沥青,但是渣油中存在一部分高缩合度、长侧链的吡啶吡咯类大分子化合物。

2.3 高温焦油沥青中碱性氮化合物转化规律

CHTO中N1类碱性化合物的DBE及碳数分布如图5(a)所示。CHTO中N1类化合物的碳数主要分布在20~28,DBE主要分布在15~20,相对丰度最高的物质是三苯并喹啉类化合物。对比高温焦油沥青和CHTO的N1化合物的DBE及碳数分布图可知,经过加氢裂化反应后,高温焦油沥青中占绝对优势的碱性N1类化合物C23H16N(DBE=18)发生了加氢饱和及烷基侧链断裂反应,转化为DBE=17,分子式为C21H12N的三苯并喹啉类物质。

CHTO中N2类碱性化合物的DBE及碳数分布如图5(b)所示。CHTO中N2类化合物的碳数主要分布在19~35,DBE主要分布在14~17,各类化合物相对丰度分布较为均匀。对比图4(b)和图5(b)可知,N2类化合物整体向较低DBE方向移动,说明高温焦油沥青中相对丰度高的三苯并吡啶吡咯和四苯并吡啶吡咯类化合物发生加氢反应,缩合度下降。由于这部分N2化合物的消失,其在图5(b)中相对丰度下降明显,因而其他碳数大于27的物质相对丰度变高并不代表其含量的增加。

图5 在CHTO中N1,N2化合物的DBE及碳数分布Fig.5 Iso-abundance plot of DBE versus carbon number of N1,N2 compound in CHTO

2.4 渣油中碱性氮化合物的组成及转化规律

DHTO中N1喹啉类化合物的DBE及碳数分布如图6(a)所示。DHTO中N1喹啉类化合物的碳数主要分布在21~36,DBE主要分布在12~21。对比图3(b)和图6(a)可知,经过加氢处理,DBE和碳数重心明显变窄,且相同DBE下碳链较长的物质消失仅保留部分碳数较短的物质,说明N1类化合物发生了明显的加氢裂化反应,尤其是DBE低于12的较低缩合度的物质基本消失,转化为<500 ℃的馏分,剩余的是渣油中最难转化的DBE大于12,碳数大于23的喹啉类化合物。

图6 在DHTO中N1,N2化合物的DBE及碳数分布Fig.6 Iso-abundance plot of DBE versus carbon number of N1,N2 compound in DHTO

DHTO中N2类碱性化合物的DBE及碳数分布如图6(b)所示。DHTO中N2类化合物的碳数主要分布在20~36,DBE主要分布在12~22。与N1类化合物相似,经过加氢处理后,N2类化合物的DBE和碳数重心变窄,DHTO中较低DBE化合物消失,仅剩余DBE大于12的N2类化合物,相同DBE下碳链较长的物质通过裂化反应转化为较低碳链的物质。渣油中相对丰度较高的苯并吡啶吡咯类化合物基本消失,相对丰度最高的二苯并吡啶吡咯类化合物被大量加氢转化。

2.5 CHTO与DHTO性质组成对比

如图7所示,CHTO中化合物分子量在200~600,数均分子量为379,低于DHTO的405。

CHTO中化合物相对丰度最高的前三位依次是N1,N1O1和N2类化合物,与高温焦油沥青的顺序一致;而DHTO中相对丰度最高的前三位依次是N1,N1O1和N2类化合物,与渣油相比,N1O1类化合物相对丰度下降,N2类化合物相对丰度增加,说明渣油中N2类碱性氮化物相对N1O1类物质难脱除。

如图8所示,CHTO中N1类化合物的碳数主要分布在20~28,碳数重心为23左右,DBE主要分布在15~20,DBE重心为17左右;DHTO中N1类化合物的碳数主要分布在21~36,碳数重心为27,DBE主要分布在12~21,DBE重心为17左右。虽然两者的DBE重心相同,但是在DHTO中存在大量DBE大于17、碳数大于27的难转化重质组分,而CHTO中N1类化合物结构组成相对简单和集中,碳数大于26的大分子物质相对丰度极低,且DBE小于15的物质也极少。CHTO中N2类化合物的碳数主要分布在19~31,碳数重心为24左右,DBE主要分布在13~21,DBE重心为17左右;DHTO中N2类化合物的碳数主要分布在20~36,碳数重心为27,DBE主要分布在13~21,DBE重心为17左右。二者具有相同的DBE分布,不同的是DHTO中N2类化合物的碳链更长、分子量更大。

图7 ESI FT-ICR MS质谱图Fig.7 Broadband positive-ion electrospray ionization FT-ICR mass spectrum

图8 化合物分布Fig.8 Relative abundance of compound class species

通过以上分析可知,与CHTO相比,DHTO中苯环环数更多、侧链更长的碱性氮化物含量高。含有多个苯环的含氮化合物会对原料中的焦炭前身物缩合生焦过程起诱导作用,因此DHTO在二次加工过程中会更易于结焦[16]。当采用尾油循环回炼工艺时,DHTO是比CHTO性质差的循环油。

3 结 论

(1)高温焦油沥青的密度,尤其是沥青质含量远远高于渣油,但是高温焦油沥青中化合物结构组成相对集中和简单,且长链大分子物质少于渣油,尤其是高缩合度、大分子量物质含量低于渣油。

(2)经过加氢裂化反应后,高温焦油沥青中占绝对优势的碱性N1类化合物C23H16N(DBE=18)发生了加氢饱和及烷基侧链断裂反应,转化分子式为C21H12N的三苯并喹啉类物质。N2类化合物整体向较低DBE方向移动,高温焦油沥青中相对丰度高的三苯并吡啶吡咯和四苯并吡啶吡咯类化合物发生加氢饱和反应生成较低缩合度物质。

(3)经过加氢裂化反应后,渣油中N1类和N2类化合物DBE和碳数重心显著变窄,较长碳链断裂生成碳链较短的物质,最难转化的DBE大于12,碳数大于23的喹啉类化合物残留在加氢尾油中,苯并吡啶吡咯类化合物基本消失,相对丰度最高的二苯并吡啶吡咯类化合物被大量加氢转化。

(4)与CHTO相比,DHTO中化合物比CHTO中化合物的苯环环数更多、侧链更长的碱性氮化物含量高。可以预测DHTO在二次加工过程中会更易于结焦,作为循环油回炼时,DHTO的加氢裂化性能低于CHTO。