凝血四项及D-D、FDP水平在急性创伤大量输血患者中的变化分析

2019-05-07陈恒

陈恒

多数创伤患者伤势较重,且病情危急,常伴有大量出血,若不及时救治,可能造成患者死亡[1]。早期大量输血是救治严重创伤患者的重要方式,其在降低患者死亡率方面具有重要意义,但由于大量库存血液在短期内输注至机体,易造成患者低体温、血小板减少、血液稀释、低血容量等异常情况,并影响患者的凝血功能及凝血机制,引发凝血障碍、弥散性血管内凝血等严重并发症,不利于患者预后[2-3]。基于此,本研究主要对急性创伤大量输血患者凝血四项及D-二聚体(D-D)、纤维蛋白降解产物(FDP)水平的变化情况进行分析。具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年2月至2018年1月本院收治的需输血治疗的94例创伤性患者,根据输血量进行分组,其中48例需大量输血患者作为观察组,46例需少量输血患者作为对照组。观察组男33例,女15例;年龄21~58岁,平均年龄(39.28±5.46)岁;其中交通伤23例,机械伤14例,坠落伤11例。对照组男32例,女14例;年龄22~57岁,平均年龄(38.85±5.32)岁;其中交通伤24例,机械伤12例,坠落伤10例。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究经我院医学伦理委员会审批同意。

1.2 入选标准 纳入标准:入选者均为创伤性失血患者,且需输血救治;患者家属均对本研究知情。排除标准:合并凝血功能异常者;合并心、肝、肾功能不全者;无需输血的创伤性患者。

1.3 方法 入院后,所有患者均进行吸氧,密切关注患者心电图、血氧饱和度、有创静脉压及中心静脉压,开通2~3条静脉通路,利用乳酸林格液维持患者血容量。患者失血量>1 000 mL时,为其输注浓缩红细胞及新鲜冰冻血浆,将血红蛋白维持在80~100 g/L;患者失血量>80%时,为患者输注1.5~2 U/10 kg的血小板及5~10 U的冷沉淀,将中心静脉压维持在12 ~15 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa),并将患者送至ICU观察。

1.4 观察指标 对比两组凝血四项、D-D及FDP。①凝血四项包括活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)及纤维蛋白原(FIB),分别于输血前、输血后1 d及输血后5 d利用Sysmex CA-500系列的全自动血凝仪测定,试剂盒均为仪器配套。②D-D及FDP检测方法及检测时间均与凝血四项相同。

1.5 统计学方法 用SPSS 25.0软件处理数据,计数资料用χ2检验,用率表示;计量资料用t检验,用(±s)表示;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者凝血四项各指标比较 输血后1 d,观察组APTT、PT、TT均较输血前及对照组高,FIB较输血前及对照组低,差异有统计学意义(P<0.05);输血后5 d,观察组APTT、PT、TT较输血后1 d降低,FIB较输血后1 d 升高,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组患者凝血四项各指标比较(±s)

表1 两组患者凝血四项各指标比较(±s)

注:与输血前相比,*P<0.05;与输血后1 d相比,#P<0.05;与对照组相比,△P<0.05

?

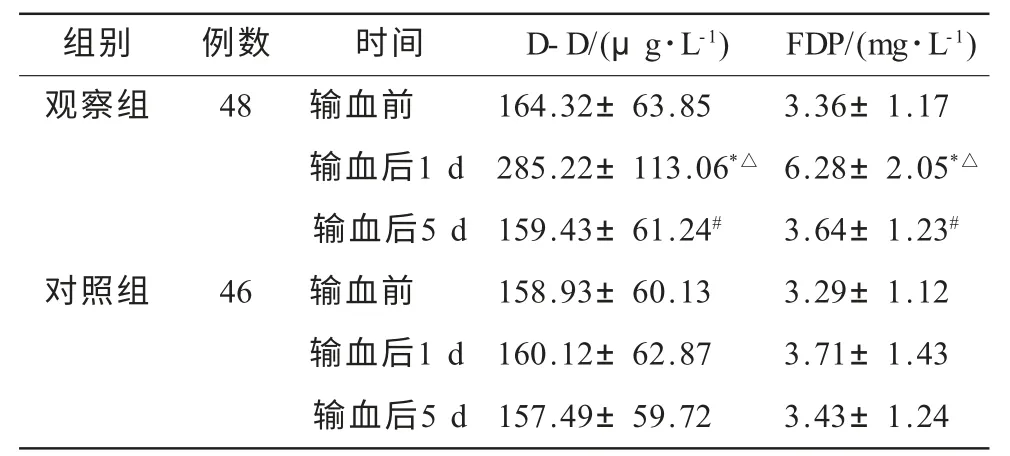

2.2 两组患者D-D及FDP比较 输血后1 d,观察组D-D、FDP均较输血前及对照组高,差异有统计学意义(P<0.05);输血后5 d,观察组D-D、FDP较输血后1 d降低,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 两组患者D-D及FDP 比较(±s)

表2 两组患者D-D及FDP 比较(±s)

注:与输血前相比,*P<0.05;与输血后1 d相比,#P<0.05;与对照组相比,△P<0.05

?

3 讨论

近年来,随着外伤、急性大出血等发生率不断增加,大量输血患者的需求量也随之增加,急性创伤极易发生大量失血,应尽快采取输血治疗,尤其是失血性休克患者,尽快改善其组织微循环,起到救治作用[4]。虽然大量输血可挽救患者生命,但由于急性创伤患者失血量过多,常选择输入库存血,库存血存在凝血因子减少的问题,可能导致患者体内血液被稀释,还可能因温度过低,导致患者低体温,引发凝血功能异常、弥散性血管内溶血等并发症,临床上需高度重视[5]。因此,对急性创伤后大量输血患者的凝血指标、D-D及FDP变化情况进行监测十分关键。

APTT、PT、TT、FIB属于凝血指标,D-D属于继发性纤溶的特异性标志物,FDP是反映纤溶系统激活情况的重要指标[6-7]。本研究结果显示,输血前,两组APTT、PT、TT、FIB、D-D及FDP对比差异无统计学意义,输血后1 d,APTT、PT、TT、D-D及FDP水平均较输血前及对照组高,FIB水平较输血前及对照组低,表明急性创伤患者大量输血后,短期内可导致患者凝血功能紊乱及纤溶亢进。此外,本研究还发现,输血后5 d,APTT、PT、TT、D-D及FDP水平均较输血后1 d低,FIB水平较输血后1 d高,且与输血前及对照组相比差异无统计学意义,表明急性创伤患者输血5 d后凝血功能及纤溶活性均已恢复至输血前水平。急性创伤患者大量输血后凝血功能及纤溶系统改变的原因包括以下几点:失血量较大,导致患者血细胞、FIB等大量丢失,造成患者凝血功能变化[8];失血量较大,导致组织间液流至血管,血液被稀释,导致FIB减少;大量输注未经加温的血液,导致患者体温降低,使其分泌的FIB减少,影响凝血功能;急性创伤可能使蛋白C途径激活,产生抗凝及纤溶亢进,使D-D及FDP增加[9-10]。

综上所述,急性创伤大量输血可能导致患者凝血四项、D-D及FDP改变,可造成患者凝血功能紊乱,输血过程中应及时监测患者的凝血状态,避免引发相关并发症,提升大量输血救治成功率。