贵州省矿产资源统一确权登记的做法与成效

2019-05-06冉文瑞冉启洋李育健宋生琼王振宇王红梅王筑生

■ 冉文瑞/冉启洋/李育健/宋生琼/王振宇/王红梅/王筑生

(1.贵州省国土资源勘测规划研究院,贵阳 550001;2.贵州省赤水市国土资源局,遵义 563000;3.贵州省自然资源厅,贵阳 550001)

0 引言

为积极稳妥开展探明储量的矿产资源所有权确权登记试点工作,探索探明储量的矿产资源统一确权登记的路径与方法,根据《自然资源统一确权登记办法(试行)》(国土资发〔2016〕192号)和《探明储量的矿产资源纳入自然资源统一确权登记试点工作方案》(国土资厅函〔2017〕409号)的部署与安排,贵州省在不动产统一登记的基础上,构建自然资源统一登记制度体系,逐步实现对全省辖区内探明储量的矿产资源确权登记,清晰界定全部国土空间探明储量的矿产资源的产权主体和物权种类,推动建立归属清晰、权责明确、监管有效的探明储量的矿产资源确权登记制度,加强矿产资源的保护和监管。贵州省作为国家级生态文明试验区,2017年4月19日,国土资源部与贵州省人民政府批复了《贵州省自然资源统一确权登记试点实施方案》,明确在赤水市、绥阳县、钟山区、思南县、普定县5个县开展自然资源统一确权登记试点,以矿产资源现有成果为基础,确定探明储量的矿产资源的边界,明晰探明储量的矿产资源资产产权行使代表,调查探明储量的矿产资源状况,采用电子介质开展矿产资源确权登簿工作,建立探明储量的矿产资源统一确权登记数据库并纳入不动产登记信息管理基础平台,实现与其他自然资源信息互通互享,构建自然资源统一登记制度体系,通过试点工作总结,提出可复制、可推广的登记路径和方法。

1 试点工作的具体做法

1.1 试点工作流程

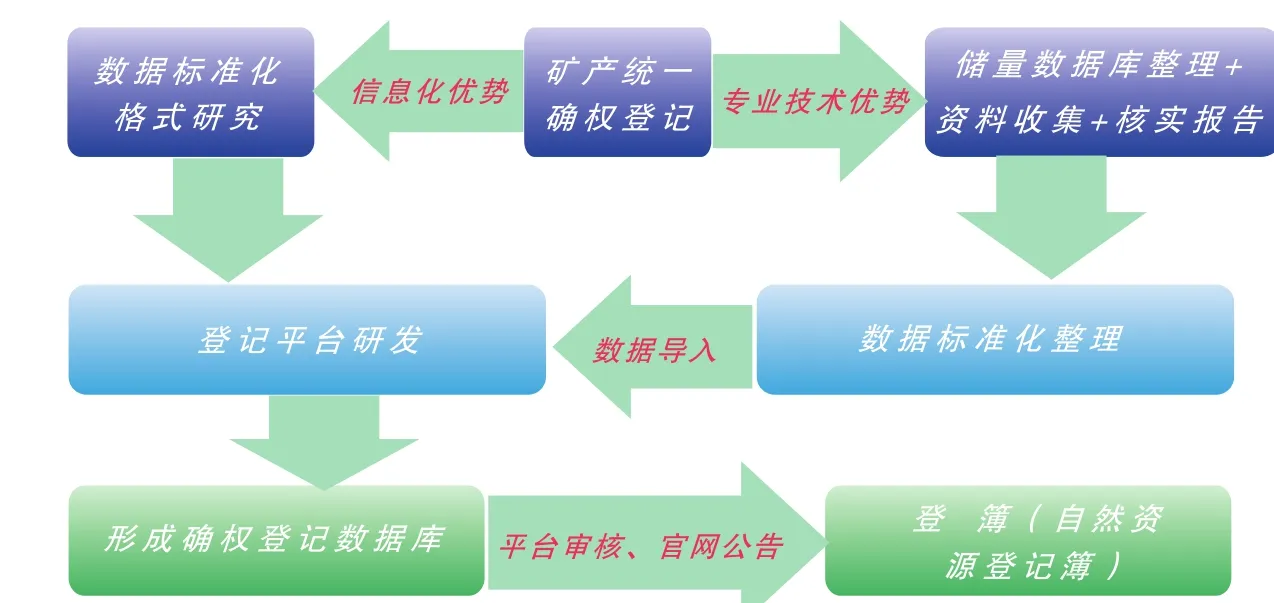

在试点工作路径探索中,首要任务是理清工作思路,制定工作流程:充分利用省级信息化和专业技术优

势,由省级进行统一确权登记平台的研发和数据的系统整理,快速实现数据的标准化格式整理后导入系统平台生成统一确权数据库,并在平台上进行数据审核,经公告无异议后,直接进行登簿(图1)。

图1 探明储量的矿产资源统一确权登记工作流程

1.2 数据来源

以储量管理数据库

为基础,对上表和未上表的矿产资源进行家底清查。上表矿产资源储量以储量管理数据库中的储量数据为准,未上表的矿产资源储量以矿业权审批数据库为基础,筛选出市县级发证的矿山基本信息提供给试点县,由试点县根据实际情况反馈最终有效的矿山信息,建立登记平台数据库。

1.3 数据整理

以储量估算范围为登记单元,登记信息为储量估算范围内的资源储量,选择以储量管理数据库为基础,进行数据整理。

1.3.1 整理的原则

(1)以储量数据库为基础。储量数据库是动态更新、管理矿产资源储量的主要工具,是满足确权登记的保有资源储量的数据要求。

(2)以资料收集查询补充为辅。储量数据库为多年历史的积累,部分矿区、矿山信息存在不全的情况,因此需要收集资料补充完善。

(3)数据库中缺乏“坐落”主要字段的信息,主要提取最新行政区区划为底图,通过储量估算范围投影确定所在村级行政区,跨行政区的写明多个行政区。

(4)登记区块为矿产地资源估算范围。

1.3.2 整理的方法

(1)一区一估算范围。一个矿区只有一个未被占用的估算范围,依据数据库中的资源储量及相关信息进行登记。

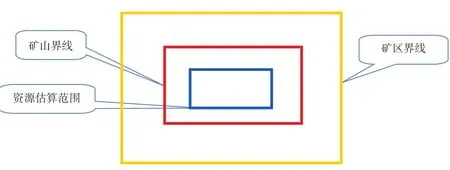

(2)一区一证一估算范围。一个矿区只有一个矿业权(省级发证),且矿区与矿业权占用的估算范围相同(图2),根据数据库是否有未占用资源储量进行分情况处理。有未占用资源储量的,为准采标高之外,按照估算范围和标高进行未占用登记信息整理。矿业权内按照占用资源储量及相对应的准采标高整理登记信息。

(3)一区无证无估算范围。针对一个矿区只有勘查区范围,没有估算范围这种情况,主要是通过资料提取估算坐标进行处理,如果无法收集资料或者资料过老无法提取,则暂时按照勘查区范围替代估算范围进行登记。

图2 一区一证一估算范围模型

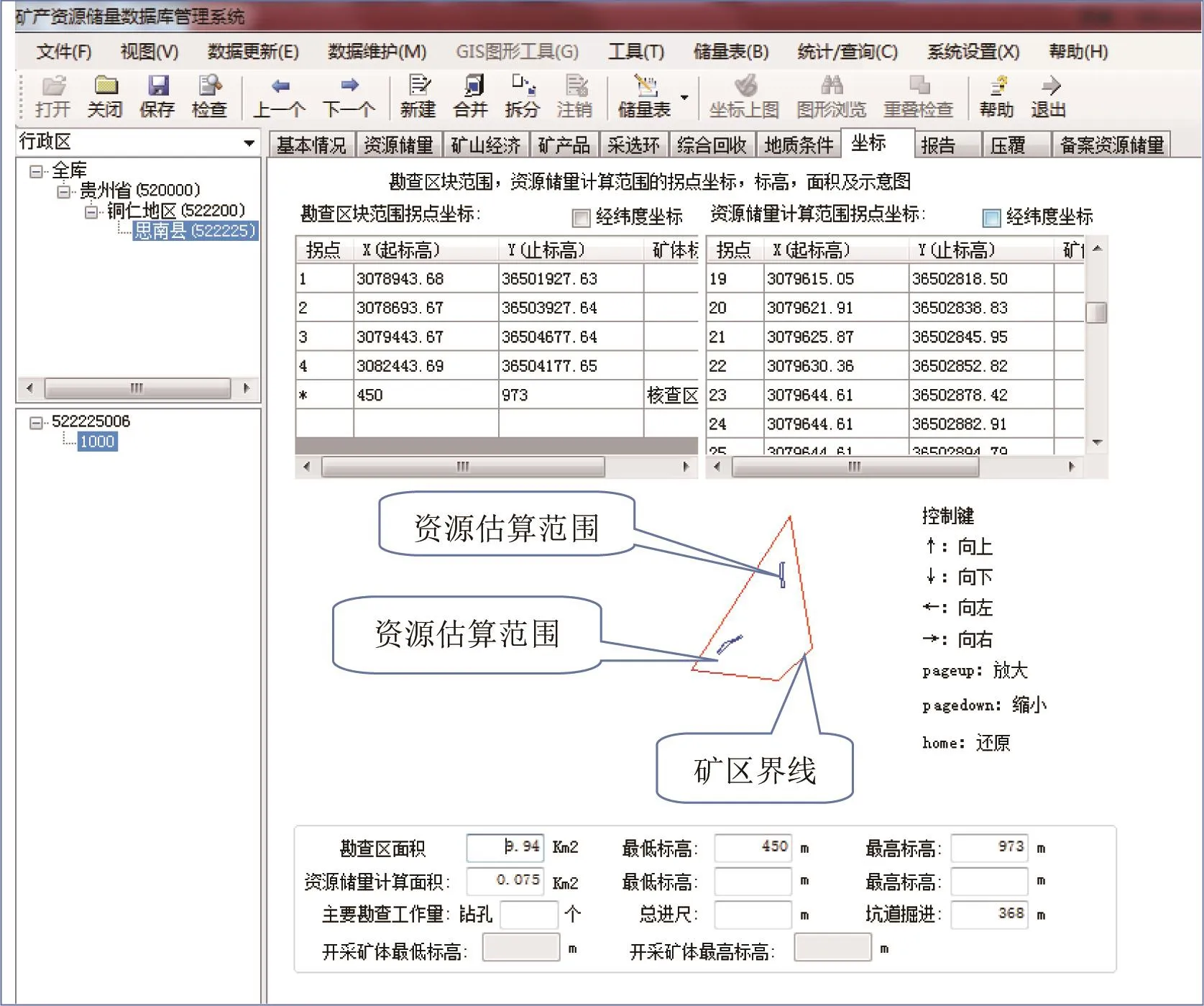

(4)一区多估算范围。针对一个矿区未被占用,但有多个估算范围这种情况,以数据库中报告信息为参考,收集资料提取各个估算区块的资源储量分别登记。如思南县沙沱矿区(图3),矿区未被占用,有两个估算区块。针对这种情况,收集资料,读取两个估算范围的资源储量数据及相关信息进行登记。

图3 思南县沙沱矿区(一区多估算范围)

(5)一区多证未占用区估算范围连续分布。一个矿产地有多个矿业权(省级发证)占用的情况,有未占用资源储量,且坐标也比较齐全。针对这种情况,以储量数据库中的矿业权估算坐标分别进行登记,未占用部分用软件剔除占用部分再进行登记。

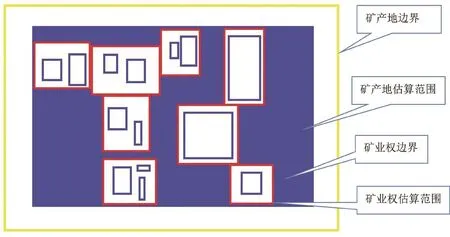

(6)一区多证未占用区被分割。一个矿产地被多个矿业权(省级发证)同时占用,且未占用部分被分割成多个区块(图4)。针对这种复杂的情况,委托地勘单位进行核实后编制核实报告,经评审备案后按未占用部分的各个估算范围和矿业权内各估算范围进行登记。

图4 一区多证多估算范围

(7)市级发证矿山。估算范围以收集到的经批准的地质报告为依据,提取数据进行登记。

(8)县(区)级发证的矿山。估算范围以矿区范围代替资源估算范围进行登记。其他相关信息以收集的储量动态监测报告的保有量进行登记。对没有储量动态监测报告的矿山,根据收集到的经批准的地质报告资源储量,按照按实际采出量扣减;若为新建矿山的地质报告,去掉两年基建期不扣减来确定保有资源储量。若为延续、扩界的地质报告,按照按实际采出量扣减后确定保有资源储量。

1.4 系统研发

在贵州省“国土资源云”总体框架下,以贵州省不动产统一登记信息云平台和贵州省国土资源“一张图”平台为基础,按照《自然资源登记簿》的登记信息、图件格式、关联信息、空间立体图等要求,研发贵州省探明储量的矿产资源统一确权登记系统,系统研发完成后集中部署在贵州省“国土资源云”上提供访问及使用。

1.5 数据审核

1.5.1 基本信息的审核

省级上表部分的数据由省级主管部门检查,对存在问题的地方进行修改,市县级的数据审核由各级主管部门负责。

1.5.2 关于用途管制要求、生态红线要求、特殊保护要求的审核

数据上平台后,由相关省级主管部门以及试点县对登记的用途管制、生态保护红线、公共管制、特殊保护规定、不动产登记结果和矿业权登记结果等方面内容进行审核。

2 存在的问题及处理方法

2.1 存在的问题

2.1.1 确权登记缺少与储量库对应的关键字段

试点县矿产资源确权登记结果中,缺少与储量库相匹配的关键字段,如无矿区编号或矿区名称,导致对应关系不明确。

2.1.2 自然资源登记单元编号

试点工作中,水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等6种自然资源以登记国有为主,并没有全覆盖,而矿产资源确权的登记信息中,自然资源登记单元为必填项,关联时,两者有重叠的,采用自然资源登记单元的编号;不重叠的,自然资源登记单元采用虚拟编号。

由于矿产资源确权与另外6种自然资源登记的内容完全不同,因此登记方式是独立的,只能在系统平台上套合后进行统一叠加分析。

2.1.3 资源估算范围区块的剖分

试点工作是以估算范围为登记单元,导致多矿体矿区数据的提取工作量较大,加上市、县级矿种的数据主要来源于市县国土资源局提供的报告,齐全性、准确性相对欠缺。同时,储量数据库数据结构与矿产资源确权登记表的字段属性不对应,储量库数据本身并不能满足一次性导入的要求。

2.1.4 部分矿产地存在跨越行政区现象

试点县内的部分国家矿产地,存在跨越行政区的现象,统计的矿山数包括了跨区的部分,无法统计具体行政区内个数。

2.1.5 地热、矿泉水等水气矿产登记要素不一致

地热、矿泉水在登记簿中没有相关明确的指标解释和登记要求,部分要素无法满足登记簿的要求。由于地热、矿泉水是流动的资源,无法估算其资源量,导致这些要素在登记簿中无法体现。

2.1.6 探矿权未记载矿种资源储量估算范围的登记

部分探矿权载明的是高风险矿种,但查明的是低风险矿种,矿区信息只能作为矿产资源的确权登记,不能作为今后设置矿业权的依据。

2.2 处理方法

2.2.1 完善登记信息表

(1)登记信息表名称改为“矿产资源登记簿”,并以“矿产资源确权登记单元号”为主,增加“矿区名称”栏,以便与现行储量库的矿区编号相对应。

(2)表中“类别”指矿产名称及单位,先分为“固体矿产”和“水气矿产”两大类。因不同矿产的资源储量单位不同,单位不作为必填选项。矿产名称为主要登记对象,其单位、数量、质量均列为矿种的同步选项。

(3)对应矿产资源的概念,将“资源量”栏改为“资源储量”,并修改对资源储量的定义。

(4)补充“预测资源量”,可作为非必填选项。

(5)“空间坐标、位置说明或者四至描述”栏,“空间坐标”多为数字组合,“位置说明或者四至描述”则以文字为主,“位置说明或者四至描述”与坐落合并。

2.2.2 矿产资源确权登记单元与自然资源登记单元做好衔接

(1)探明储量的矿产资源登记信息在公告前若“自然资源登记单元号”尚未明确,暂时采取虚拟编号的方式处理,并在公告中予以说明。

(2)储量估算范围涉及跨越两个自然资源登记单元的,以面积较大的单元填写。

(3)储量估算范围未处在“自然资源登记单元号”的,以虚拟编号方式填写。

(4)由于试点工作是自然资源登记单元并未全覆盖,建议自然资源登记单元改为矿产资源确权登记的关联项,而不是必填项。

3 试点工作取得的成效

3.1 明确了探明储量的矿产资源对象及登记范围

试点工作登记的对象是已经查明储量的矿产资源和市县级正在开发利用的矿产资源,登记范围是矿区内的资源估算范围,没有估算范围的,原则上以矿区范围代替。

3.2 对数据进行了系统的清理

以贵州省储量数据库为基础,同时结合矿业权登记数据库,通过不同的途径收集相关的资料,按统一的标准化格式建立初始登记数据,进一步摸清了资源家底,完善了未上表的市县级采矿权资源信息。掌握了矿产资源现状,明晰了产权,为矿产资源的资产化管理、国土资源空间规划等奠定了坚实的基础。

3.3 在不动产平台上嵌入矿产资源确权登记子系统

在贵州省不动产平台上研发了矿产资源确权登记子系统,实现了各种数据资源的互连互通,初步形成了管理集成和综合分析。在一张图上集成所有矿产资源确权成果,叠加自然资源和用途管制、生态红线、特殊保护要求等范围线,实现了全面集中体现自然资源保护和监管。

3.4 打通了矿产资源确权登记的路径

通过试点,以储量数据库为基础,按估算范围、矿业权范围划定单元,充分依靠省级专业化和信息化优势,自上而下开展储量数据库和市县级发证矿业权的数据清理工作,完成省级首次登记,形成具有贵州特色的登记路径和方法。

3.5 利用省级技术优势,确保初始登记工作质量

充分利用省级信息化的优势,在不动产登记平台上研发统一登记功能,实现登记平台统一。同时借助省级储量数据及储量评审等技术力量的支撑,系统整理登记簿的相关信息,确保登记簿的质量,完成登记簿信息化整理标准格式的统一,并按统一格式整理登记信息导入平台,在平台可实现一键登簿,完成初始登记。采用省级集中登记的模式,能够统一标准,相对省时省力,有利于提高确权登记的质量和效率。

4 试点工作的政策建议

4.1 完善登记簿

(1)加快国家自然资源资产管理体制和分级行使权利的改革,制定更加明确的指标解释及说明;对国家自然资源要求填写“全民”, 对“暂不填写”的内容,以后根据全国要求予以完善。

(2)加强与自然资源登记单元的对接,完善登记簿相关信息。登记簿中“自然资源登记单元号、总面积、总数量”等字段对应的是自然资源登记单元的属性,但目前因自然资源登记单元并未全覆盖,所以部分信息尚无法登记,应逐步完善相关信息。

(3)总结和推广试点工作经验,全面开展全省探明储量的矿产资源统一确权登记工作。首次登记以省级为主、市县级协调配合的方式推进,今后的初始登记和变更登记由县级开展。

(4)探索建立矿体三维模型,实现矿政精细化管理。在开展全省探明储量的矿产资源统一确权登记工作的同时,探索建立矿体三维模型的数据标准化格式,从而提出矿产资源储量评审的数据标准化要求,为建立矿体三维模型奠定基础,也为实现矿政管理精细化提供强有力的技术支撑。

4.2 强化确权登记成果应用

通过矿产资源确权登记的技术总结,提出今后矿产资源储量评审及备案、储量登记、地质资料汇交等成果的格式、数据要求,统一标准,避免重复工作。

4.3 区别处理地热、矿泉水等水气矿产的登记

现有登记簿信息中没有关于地热、矿泉水的填写说明,因地热、矿泉水与其他固体矿产不同,它是地下流动的资源,资源量无法明确、估算范围也无法确定。若按以往地热、矿泉水登记书要求,估算范围登记为井口点坐标,与登记的估算范围不吻合。即便估算范围以矿业权范围代替,但资源量仍无法填写。

建议登记簿将矿产资源分为固体矿产、水气矿产两大类,固体矿产按现有登记簿登记,水气矿产则按依据储量登记书内容同步相关登记项。如地热、矿泉水可登记每天的单井允许开采量,单位为m3/d,质量为温度、硬度和ph值等,并明确水气矿产具体的填写要求。总体上矿产资源确权登记应保持与现有储量登记的一致性。