运输供给主体生产决策理论模型与行为分析

2019-05-05彭志敏吴群琪孙瑞芬

彭志敏,吴群琪,孙瑞芬

(长安大学a.经济与管理学院;b.综合运输经济管理研究中心,西安 710064)

0 引言

交通运输作为连接社会生产和消费的桥梁,其供给侧的优劣性直接关系到社会经济发展的质量和效益。但目前我国交通运输业存在着运输供给结构不合理现象,一方面无效运输供给过剩,造成运输资源配置效率低下;另一方面受限于供给侧制约,有效运输供给能力不足。且交通运输的结构性问题,其突出表现为有效供给不足。运输供给的结构性失衡问题本质上是运输供给合理配置问题,在市场经济导向下,提供不同类别的运输服务是由运输供给主体决定的。因此,要实现我国宏观层面的运输供给结构优化目标,关键在于优化运输市场供给主体所提供的运输服务结构。

1 文献综述

现有关于运输供给配置决策的研究主要包括两大层面:一是以供给为导向的运输供给配置决策。即按照五种运输方式的固有的技术经济特征作为各种运输方式比较优势的依据,并在此基础上探讨或介绍各种运输方式合理分工协作的有关理论及方法[1]。此层面的运输供给配置分析已成为我国交通运输发展理论的传统范式[2];二是以需求为导向的运输供给配置决策。主要以运输需求主体效用最大化为着力点,分析满足运输需求的供给方式未来客流量变化情况,为提供有效运输服务提供决策依据[3-7],此层面的逻辑起点在于只有通过需求主体消费运输服务,运输生产能力才能转变为具体的运输产品,因此满足运输需求是运输供给主体生产运输服务的根本原动力和最终目的,运输供给的方式、数量、结构、质量等方面应与需求相适应[8]。运输供给主体是运输服务的生产主体,对运输供给主体而言,运输供给配置是否有效关键在于在一定技术条件下,投入的生产要素所产出的结果是达到还是小于生产的可能性边界[9],即是否存在经济上的可行性,这是运输供给主体实现经济上可持续发展的基础。

在运输服务和生产运输服务资源的稀缺性约束下,运输供给主体生产决策行为存在两个最基本的问题:是否向运输市场提供运输服务;向运输市场提供什么运输服务。这也是本文试图回答的问题。但其受到两个方面的影响:一是市场需求方面。运输需求主体具有异质的个体特征和行为偏好,对运输服务具有不同的要求,但运输供给主体的生产决策行为决定了需求主体能否消费运输服务,能够消费什么运输服务,即运输需求主体消费的对象、方式、质量和水平是运输供给主体生产的结果。如果运输供给层次和需求层次发生错位,供给路径发生偏差,产出小于生产的可能性边界,将形成无效供给;二是运输供给方式自身技术经济层面。在市场机制引导下,运输供给主体的生产经营活动必须考虑到供给方式的成本与效率、效益的关系。不同固定结构的运输供给方式,在既定的价格水平下,其运营效率与效益对运输需求特性反应的敏感性不同,其核心在于实现均衡报酬运营对承担的运输量提出了不同要求[10]。因此,如何统一市场需求主体与供给主体的利益要求,明确运输供给方式服务对象和市场发展空间,是运输供给主体生产决策行为的关键。

基于以上分析,本文以运输供给方式的内在经济性要求为基本前提,构建了运输供给主体生产决策理论模型。基于多元Logit离散选择模型构建某一运输供给方式的市场需求函数,以此反映异质性需求主体对不同运输服务的偏好。在考虑资金的时间成本和运输供给方式运营周期内投入产出关系下,以不同固定结构的运输供给方式实现均衡报酬时,所需承担的盈亏平衡运输量作为产出的最小可能性边界。在以上基础上通过数值仿真对不同情景下的运输供给主体的生产决策行为进行分析。

2 模型构建

2.1 不同供给方式的市场需求函数

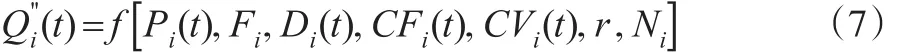

运输需求分析是运输供给主体生产决策行为分析的前提。设可供需求主体选择的运输供给方式的集合为An,各运输供给方式的运营周期为Ni,根据随机效用理论,第n类需求主体在第t年选择运输供给方式i的总效用函数为:

式中:Vin(t)表示第n类需求主体第t年选择供给方式i的确定效用值;εin(t)表示随机误差项。本文选取可观测的运输价格和速度作为运输供给方式确定效用项的影响因素,以此反映运输需求主体的异质性。运输供给方式确定项的效用函数为:

式(2)中:Pi(t)、Ti(t)分别表示运输供给方式i在第t年的运输价格和运输时间;λkn(k=1,2)表示各自的权重;β表示时间价值系数。若εin服从具有相同参数且相互独立的二重指数分布,则根据多元Logit离散选择模型,需求主体n在第t年选择运输供给方式i的概率Pin(t)为:

式(3)中:θ为描述随机程度的正参数,其与εin的标准差相关,概率Pin(t)满足0≤Pin≤1。则当第t年某起讫点内运输市场对某一运输服务的总需求为Q(t),第n类运输需求主体在第t年的构成比例为δn(t)时,则运输供给方式i在第t年的需求量Qi(t)为:

若某一运输供给方式投入运输市场的前期,即当t=0时市场总需求量为Q(0),根据运输需求生成机理理论[11],构建总运输需求随时间增长且存在一定波动性的运输需求函数:

式(5)中:a表示增长率;α为角频率;d1、d2表示波动幅度的大小;d3表示修正因子。则运输供给方式i在其运营周期Ni的总需求量为。需要说明的是,本文的运输需求函数是在考虑了需求主体的异质偏好性和运输需求存在一定波动性的基础上所构建的,是一个假定的函数,真实的运输需求函数可通过实际调查得知,但本文所假定的运输需求函数并不影响下文的分析。

2.2 不同供给方式的动态盈亏平衡运输量

运输供给方式的成本与效率、效益分析是运输供给主体生产决策行为分析的关键。由于不同运输方式的价值结构差异较大,对于不同的运输方式,或同一运输方式中不同档次的运输服务,固定结构往往是不同的。对客运而言,普通公路客运、高速公路客运、普通铁路客运和高速铁路客运的固定结构逐级提高。且正是由于不同的供给方式固定结构不同,其运营效率与效益对运输需求特性反应的敏感性不同,且高固定结构运输方式的运输效益对完成运输量的反应比低固定结构的运输方式更加敏感[10]。同时,运输量是运输供给能力和运输效益的连接点,是运输供给主体创造经济价值的虚拟载体,对于不同固定结构的供给方式,实现均衡报酬运营时对可能承担的运输量要求不同。因此,本文以当净现值为零时的动态盈亏平衡运输量作为运输供给方式的生产的最小可能性边界。则运输供给方式i在其运营周期内的净现值NPVi为:

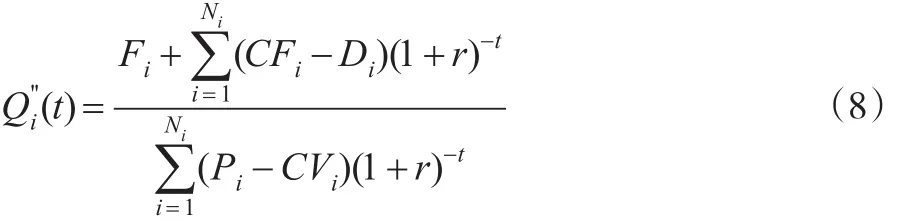

式(6)计算净现值时仅考虑了息税前利润,但没有考虑固定资产的残值。其中,r为行业基准收益率;Fi表示某一运输供给方式的初期折余价值;(t)表示第t年所承担的运输量;Di(t)表示第t年的折旧额;CFi(t)表示第t年的运营固定成本;CVi(t)表示第t年的运营的单位变动成本。则当NPVi=0时,运输供给方式i在第t年的动态盈亏平衡运输量为:

本文假设各运输供给方式技术经济参数在运营周期内保持不变,则运输供给方式实现保本经营每年所需承担的盈亏平衡运输量计算公式为:

则运输供给方式i在其运营周期Ni内的总动态盈亏平衡运输量的经济意义在于第i种运输供给方式在相关技术经济条件的约束下,其在整个运营周期内实现均衡报酬运营时可能完成的总运输量不应小于。即是运输供给方式i的经济下限运输量或经济边界运输量,是运输供给方式i的成本与效率、效用关系的综合反映。

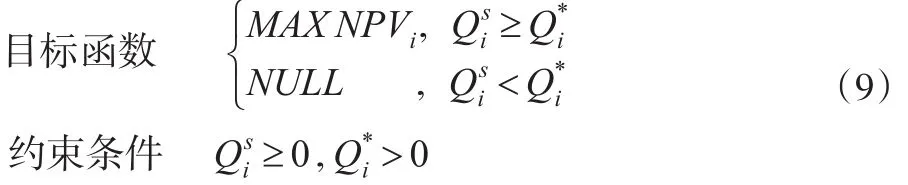

2.3 运输供给主体生产决策理论模型

在市场经济下,运输供给主体以运输供给方式在其整个运营周期内所能实现的净现值最大化为目标,但运输供给主体是否提供运输服务、提供什么运输服务的关键在于不同类别运输需求主体对于供给方式i的需求量能否满足该运输供给方式在其自身技术经济条件约束下所能实现的动态盈亏平衡运输量。当时,运输供给主体有经济驱动力投入该类别的运输服务;而当时,由于市场需求不能满足运输供给方式内在的经济性要求,则该运输服务不应投入市场,否则将形成无效供给。因此,本文将运输量对比结果作为运输供给主体生产的决策依据。则运输供给主体生产决策理论模型可表示为:

3 基本假设及相关参数标定

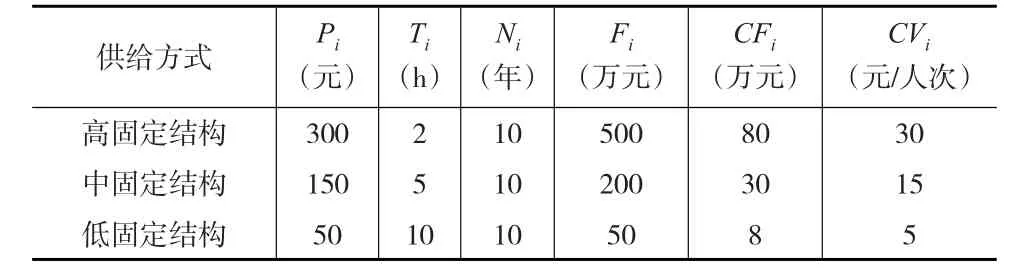

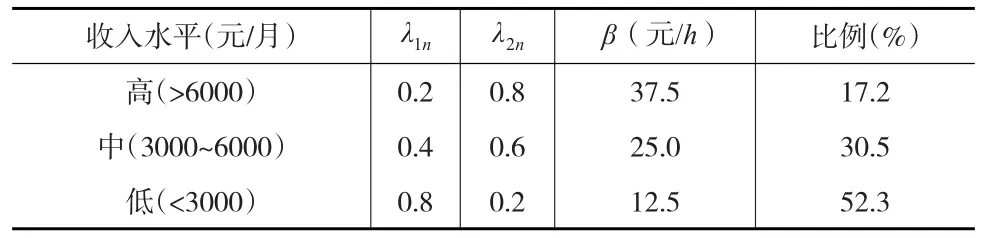

假设在某一起讫点内,运输供给主体需在同一运输方式中但不同固定结构的高、中、低三种固定结构客运方式作出决策,并将市场中的运输需求主体分为高收入、中收入和低收入三个类别。由于本文为理论研究,假设受限于市场需求,运输供给主体决定所投入的运力为单位运力,且各供给方式具体的技术经济参数如表1所示。运输需求主体异质的个体特征和行为偏好可通过其收入水平体现。同时借鉴孙启鹏等[12]研究成果,不同收入水平下运输需求主体的各因素权重参数、时间价值系数及初始时期各类别需求主体比例如表2所示。同时假设随着区域社会经济的发展,在随后的运输供给方式运营周期内,高收入、中收入需求主体的比例在初始时期的基础上每年分别增加0.5%、1%,低收入运输需求主体每年减少1.5%;同时给定随机系数θ=0.01,行业基准收益率r=6%,角频率,增长率a=0.01,且以弧度π 2表示一年,同时折旧方法采用平均年限折旧法。

表1 不同供给方式的技术经济参数

表2 各因素权重参数、时间价值系数及初始时期需求主体构成比例

4 情景设置与数值仿真分析

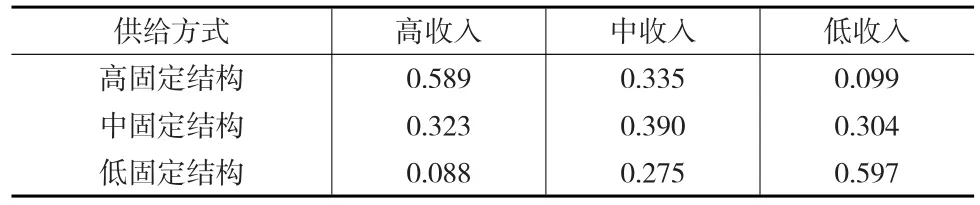

基于上述基本假设和参数标定,将表1、表2中的数据代入式(1)至式(3)可得不同收入水平下的运输需求主体对不同固定结构运输供给方式的选择概率,结果如表3所示,其选择概率与实际经验相符。同时将表1的数据代入式(9),则高、中、低三种固定结构的运输供给方式每年盈亏平衡运输量分别为3627人次、2754人次、2176人次。

表3 不同收入水平下各供给方式的选择概率

由于市场需求并不是由运输供给系统决定的,而是与运输需求生成规律紧密相连。因此本文将在不同运输需求生成规律下设置两种情景分析运输供给主体的生产决策行为。

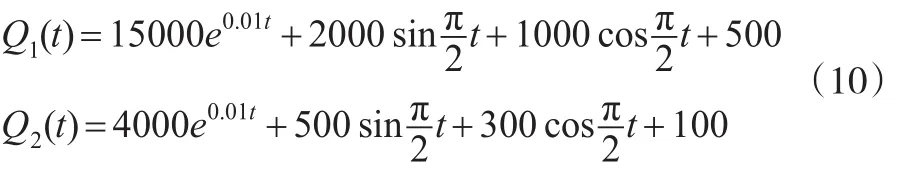

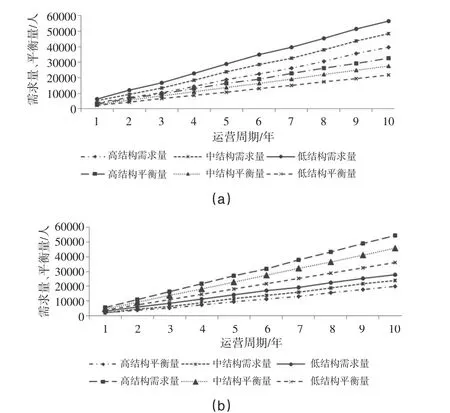

情景1:当在起讫点内运输市场对该运输方式需求量的足够大或足够小时,根据运输需求生成规律,此时给定市场对该运输方式的市场需求函数为式(10)。则各运输供给方式的盈亏平衡运输量与市场需求量的关系分别如图1(a)、图1(b)所示。

图1 情景1下盈亏平衡运输量与市场需求量的关系图

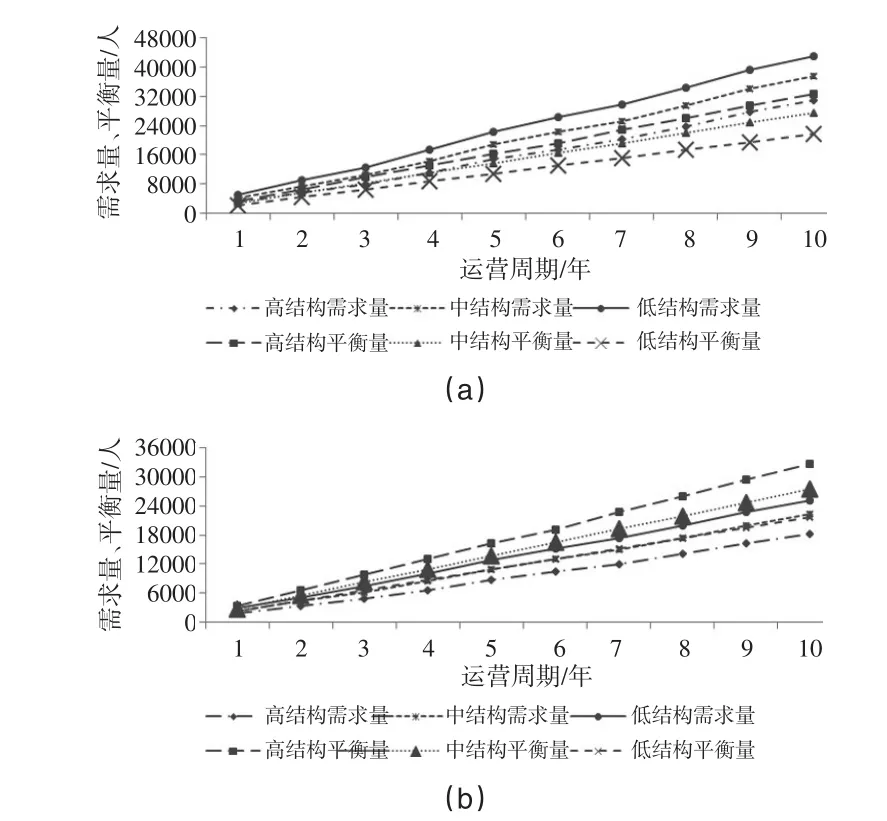

情景2:当在起讫点内运输市场对该运输方式的需求量即不是足够大也非足够小时,给定两种情形下的运输需求函数为式(11),以分析在不同运输需求函数条件下运输供给主体的生产决策行为。则各运输供给方式的盈亏平衡运输量与市场需求量的关系如下页图2(a)、图2(b)所示。

由于不同运输供给方式固定结构的差异,在特定的价格水平下,其对可能完成的运输量拥有不同的要求。从图1(a)可以看出,当运输需求函数为Q1(t)时,即市场需求足够大时,不同固定结构的供给方式所承担的运输量都足以满足供给方式内在的最低经济性要求,即无论哪一种运输供给方式,相应的服务对象,运输供给主体选择哪一固定结构的供给方式,都会存在一定的盈利空间和市场发展空间。同时从图1(b)可以看出,当运输需求函数为Q2(t)时,即当市场需求足够小时,不同固定结构的供给方式所承担的运输量都不足以满足供给方式内在的经济性要求,运输供给主体没有内在经济动力去提供运输服务,如果要提供,则需通过其他方式补偿收益损失。但无论采用何种方式补偿,在市场机制条件下,都会一定程度上扭曲合理的运输供给结构,体现不出需求主导、公平竞争、利益与风险均衡、经济上可持续发展的运输供给合理分工机制。

图2 情景2下盈亏平衡运输量与市场需求量的关系图

从图2(a)可以看出,在运输需求生成规律影响下所产生的运输需求函数为Q3(t)时,此时由于高固定结构供给方式的市场需求量小于供给方式内在的最低经济性要求所需承担的盈亏平衡运输量,高固定结构供给方式不具有投入运输市场经济条件,此时运输供给主体可选择中、低固定结构的供给方式投入市场。从图2(b)可以看出,当运输需求函数为Q4(t)时,此时高、中固定结构供给方式均小于其盈亏平衡运输量,此时运输供给主体只能选择投入低固定结构的供给方式才能实现盈利。如果运输市场对该运输服务的需求继续下降,当下降到高、中、低固定结构供给方式的市场需求量均小于其盈亏平衡运输量时,此时将和情景1中的图1(b)相似,运输供给主体不会投入任何档次的运输服务。

从以上分析可以看出,由于不同运输供给方式在实现经济上可持续发展下对保本运输量的要求不同,也就是对供给方式的运输服务能力要求不同,运输供给主体的生产决策行为对运输需求的满足程度有决定性的影响。但运输供给主体生产决策行为同时也受到异质性运输需求主体的个体特征和行为偏好、运输需求生成规律和运输供给方式的技术经济特征等方面共同作用。运输供给主体生产决策行为应在保证其最低经济性要求前提下,以有利于发挥运输供给技术经济优势为原则实现运输需求技术经济特征和运输供给方式的技术经济特征的最佳匹配。即运输供给主体的生产决策行为恰当与否,是基于运输需求的数量和质量特性,同时通过不同运输供给方式的技术经济特征所决定的内在经济要求和相应的比较优势来判别的,而这正是运输供给合理配置的微观经济机理,也是构建综合运输体系的关键。

5 结束语

本文从微观经济层面出发,以运输需求特性和供给方式技术经济特性所决定的实现保本经营所需承担的盈亏平衡运输量之间的内在关系为基础,构建了运输供给主体生产决策的理论模型。运输供给主体是运输服务的直接生产主体,其生产决策的优劣性将直接影响到运输市场供给结构的优劣性。优化运输供给主体生产决策是运输供给结构优化的微观基础。同时,本文通过数值仿真对在不同情景下运输供给的生产决策行为进行了分析,回答了在不同运输需求生产规律下运输供给主体是否应提供运输服务、提供什么运输服务这两个基本问题。运输供给主体生产决策行为应在实现所承担的运输量达到盈亏平衡运输量的前提下,根据运输需求主体的异质个体特征和行为偏好、不同的运输需求生产规律下决策其生产行为,实现运输需求和运输供给方式在技术经济上的统一。