野生云南肉豆蔻种子形态变异与脂肪酸组成分析

2019-04-29张凤良李小琴毛常丽

张凤良,李小琴,毛常丽,杨 湉,赵 祺,张 辉,吴 裕

(云南省热带作物科学研究所,云南 景洪 666100)

肉豆蔻科(Myristicaceae)肉豆蔻属(Myristica)约150种,野生分布于东南亚及太平洋岛屿,我国热区是肉豆蔻属分布的北部边缘。该属的肉豆蔻(M.fragransHoutt.)是著名的香料和药材,在热带地区广泛栽培,种子含油率40%~73%,油中十四烷酸相对含量为80%~90%[1-5]。云南肉豆蔻(M.yunnanensisY. H. Li)是云南野生种,分布于西双版纳州和红河州沟谷雨林地段,而西双版纳的种群数量较大,主要集中在海拔800 m以下沟谷或凹地,种子含油率不足10%[2-3]。据文献资料记录,云南肉豆蔻与肉豆蔻的种子含油率差异过大,云南肉豆蔻种子含肉豆蔻酸达66.79%,种群数量极少,面临灭绝的危险[6]。种子形态变异和脂肪酸的变异在一定程度上反映了群体的遗传变异,分析云南肉豆蔻的脂肪酸组成和表型变异对其遗传多样性保护和资源利用都有重要意义。本文从云南省景洪市基诺乡的天然林中采集野生云南肉豆蔻种子进行种子形态、含油率、脂肪酸组成变异分析。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 种子来源与处理

2017年7月在云南肉豆蔻种子成熟的季节,从云南省景洪市基诺乡天然林内(100°90′~101°14′E,21°50′~21°58′N,海拔500~800 m)以株间距大于50 m的要求随机选择单株,从树下拾取自然脱落而尚新鲜的种子,分单株编号记录,编号为1~22号。种子带回实验室,人工除去假种皮后,以鼓风烘干箱36℃恒温干燥至恒重,常温通风保存。

1.1.2 仪器与设备

B-815脂肪酸提取仪,瑞士步琪有限公司;HP6890GC/5973MS气相色谱-质谱联用仪、6890N气相色谱仪,美国Agilent Technologies公司。

1.2 试验方法

1.2.1 种子形态指标测定

以烘干种子为材料,对每株树的种子随机抓取20粒,用游标卡尺测量种长和种宽,测量精度为0.01 mm;用电子天平测单粒重,测重精度为0.001 g;不足20粒者全部测定;不足15粒者不记入统计数据。测量数据计算变幅、均值、变异系数和种子长宽比。

1.2.2 油脂提取

油脂提取于2017年7月在云南省热带作物科学研究所农产品加工实验室完成。选取种皮完好无破损的种子,机械脱壳后剔除不饱满、变色等劣质种仁,机械破碎,研钵研细,以石油醚(AR级,30~60℃沸程)为溶剂,用B-815脂肪酸提取仪进行油脂提取,挥干溶剂后获取的油脂分别用2 mL离心管封装,冷藏保存,直接送样分析。

1.2.3 油脂脂肪酸组成与相对含量测定

油脂脂肪酸组成与相对含量测定于2017年8月委托中国科学院昆明植物研究所测试中心完成。取约50 mg油脂,加入20 mL 1%的硫酸甲醇溶液,水浴回流至油珠消失(约5 h)。将反应产物冷却至室温后加入3倍体积的蒸馏水,用乙醚萃取3次,合并乙醚萃取液用水洗至中性,经无水硫酸钠干燥后蒸去部分乙醚,即得到该油的脂肪酸甲酯乙醚溶液。反应产物直接进样作GC及GC-MS分析。

GC-MS分析条件:GC条件,DB-225MS石英毛细管柱(30 mm×0.25 mm×0.25 μm);升温程序为起始温度180℃,保持25 min,5℃/min升温至220℃,保持20 min;柱流量1.0 mL/min;进样口温度230℃;柱前压100 kPa;进样量1.0 μL;分流比30∶1;载气为高纯氦气。MS条件,电离方式EI;电子能量70 eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四极杆温度150℃;质量范围35~500 u。采用Wiley7n.l标准谱库检索定性。

GC条件:DB-WAX石英毛细管柱(30 mm×0.32 mm×0.53 μm);升温程序为起始温度200℃,保持26 min,5℃/min升温至220℃,保持20 min;柱流量1.5 mL/min;进样口温度250℃;FID温度250℃;进样量1.0 μL;分流比50∶1;载气为高纯氮气。采用气相色谱峰面积归一化法计算各成分的相对含量。

1.2.4 数据处理

采用Excel 2007进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 云南肉豆蔻种子形态群体变异

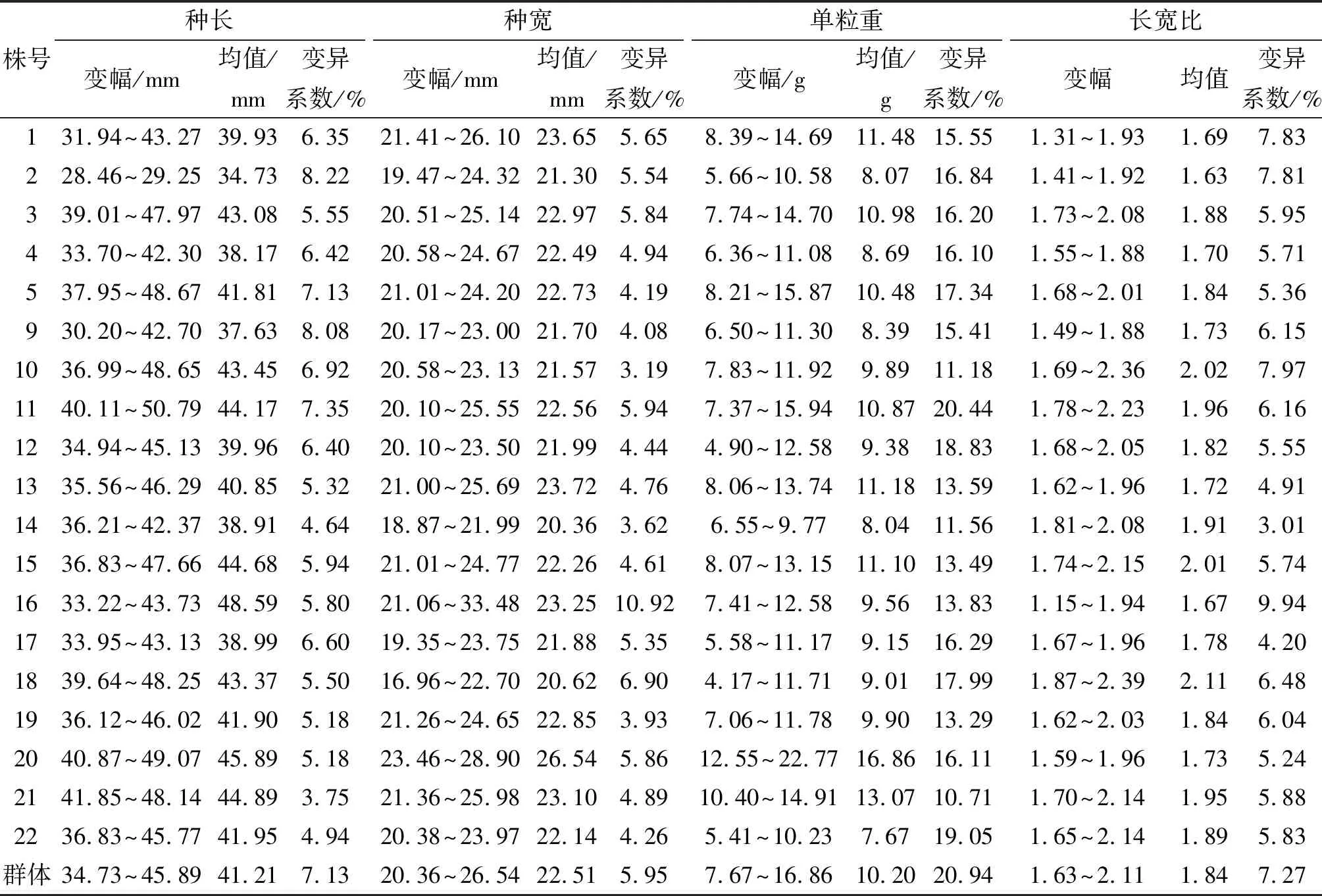

对19株树的种子测定数据计算单株内的种长、种宽、单粒重、长宽比的变幅、均值、变异系数,再以单株的均值代表单株指标进行群体变异分析,结果见表1。从表1可以看出,种长群体变幅为34.73~45.89 mm,种宽为20.36~26.54 mm,单粒重为7.67~16.86 g,长宽比为1.63~2.11,相应的变异系数分别为7.13%、5.95%、20.94%和7.27%。平均种长最大值(45.89 mm)是最小值(34.73 mm)的1.32倍,变异系数仅为7.13%,种长这一性状的群体变异并不大;种宽的统计数据与此相近。种子长宽比是表现种子总体形态的重要指标,单株长宽比最大值(2.11)是最小值(1.63)的1.29倍,变异系数为7.27%,说明种子的总体形态群体变异并不大。单粒重是群体变异最大的性状,单株的最大值(16.86 g)是最小值(7.67 g)的2.20倍,变异系数为20.94%,群体变异较大。以372粒种子重与种长和种宽进行相关性分析,相关系数为0.727 1和0.620 8,达到极显著水平(P<0.01)。种子重与长宽比的相关系数为0.047 5,即种子重与种子的总体形态无关。对19株树的种子进行株内变异分析,结果种长、种宽、单粒重和长宽比的变异系数分别为3.75%~8.22%、3.19%~10.92%、10.71%~20.44%、3.01%~9.94%,也就说明株内变异与株间变异相近。总体反映云南肉豆蔻在本居群内种子表型的多样性不丰富。

表1 云南肉豆蔻种子表型性状变异统计

2.2 云南肉豆蔻种仁含油率变异

对20株树的种子测定种仁含油率,再根据相应的出仁率计算种子含油率,结果见表2。

表2 云南肉豆蔻种仁和种子含油率 %

从表2可知,20株树的种仁含油率变幅为6.37%~15.83%,最大值是最小值的2.49倍,均值为11.47%,株间变异较大。种子含油率变幅为5.54%~14.83%,最大值是最小值的2.68倍,均值为10.40%。据《云南植物志》《中国植物志》和《Flora of China》记录,种子含油率为6%~7%[1-3]。文献记录数据在本次研究变异范围之内,本次研究的含油率株间变异较大。

据研究,云南野生的风吹楠(Horsfieldiaamygdalina)种仁含油率为60%左右[7],滇南风吹楠(H.tetratepala)的为50%~60%[8],琴叶风吹楠(H.pandurifolia)的为50%~70%[9],分布于东南亚国家的肉豆蔻种子含油率为40%~73%[1]。与此相比,云南肉豆蔻种子的含油率相当低。将17株树的种仁含油率和种子含油率与单粒重、种宽和种长进行相关性分析,相关系数为-0.217 3~-0.371 4,表现为负相关,但不显著。由于含油率是受环境影响较大的性状,植株所处的立地差异可能加大了含油率的株间变异。在20株树中,第13号植株的种仁含油率为15.83%,种子含油率为14.83%,总体说来含油率最高。结合表1的数据,发现第13号植株的平均种长(40.85 mm)低于群体平均值(41.21 mm),而种宽(23.72 mm)排名第2,平均单粒重(11.18 g)排名第4,即种子不算大,但发育饱满。

2.3 云南肉豆蔻种仁油的脂肪酸组成

对20株树种子的种仁油进行脂肪酸组成分析,结果见表3。

注:“-”表示未检测到该脂肪酸成分。

由表3可知,共检测到14种常见脂肪酸,分别为十二烷酸(C12∶0)、十三烷酸(C13∶0)、十四烷酸(C14∶0)、十五烷酸(C15∶0)、十六碳烯酸(C16∶1)、十六烷酸(C16∶0)、十七烷酸(C17∶0)、十八碳二烯酸(C18∶2)、十八碳烯酸(C18∶1)、十八烷酸(C18∶0)、二十碳烯酸(C20∶1)、二十烷酸(C20∶0)、二十二烷酸(C22∶0)、二十四烷酸(C24∶0),其中十八碳烯酸存在位置异构现象,即C18∶1(9)为主要成分,含有极少量的C18∶1(11)。其中,十四烷酸相对含量为53.58%~62.52%,均值为58.73%,是相对含量最高的一类脂肪酸,这与文献报道的66.79%相接近[6];十八碳烯酸相对含量为15.04%~19.06%,均值为16.60%;十六烷酸相对含量为10.79%~14.07%,均值为12.08%。十四烷酸、十六烷酸和十八碳烯酸三者的相对含量占82.17%~91.11%,二十碳以下脂肪酸占了主要成分。饱和脂肪酸相对含量为69.34%~78.28%,均值为74.21%。饱和脂肪酸相对含量高,油脂化学性质稳定,可以作为工业用油。据报道,同属植物肉豆蔻的十四烷酸相对含量为80%~90%[4-5],而云南肉豆蔻不足70%,两种的差异明显。本研究中,采用30~60℃沸程和60~90℃沸程的两种石油醚对第1号和第16号植株的种子分别提取种仁油,再进行脂肪酸组成分析,结果表明两种沸程的石油醚提取的种仁油,其含油率及脂肪酸组成和相对含量相同,说明以30~60℃沸程的石油醚就完全满足云南肉豆蔻种仁油的提取。

据本课题组前期研究,琴叶风吹楠种子油的十四烷酸平均含量为70.19%[10],滇南风吹楠的为47.21%,风吹楠的为45.33%[11],红光树的为54.74%,假广子的为25.27%,小叶红光树的为24.09%[12-13]。如果仅从脂肪酸组成看,作为以十四烷酸为主的工业用油,云南肉豆蔻也不失为一个好的树种。第13号植株的十四烷酸相对含量为62.25%,排名第2(第10号植株排名第1,含量为62.52%)。结合表1和表2数据,第13号植株种子发育饱满,含油率最高,十四烷酸相对含量也最高,在本次参试植株中算得上优良单株,但尚需进一步观察和测定,确认其性状是否具有良好稳定性。

3 结 论

从云南省景洪市基诺乡天然林中采集云南肉豆蔻22株树的种子,其种长群体变幅为34.73~45.89 mm,种宽为20.36~26.54 mm,单粒重为7.67~16.86 g;测定种仁含油率为6.37%~15.83%,依据相应的出仁率计算出种子含油率为5.54%~14.83%;种仁油中共检测到14种常见脂肪酸,分别为十二烷酸(C12∶0)、十三烷酸(C13∶0)、十四烷酸(C14∶0)、十五烷酸(C15∶0)、十六碳烯酸(C16∶1)、十六烷酸(C16∶0)、十七烷酸(C17∶0)、十八碳二烯酸(C18∶2)、十八碳烯酸(C18∶1)、十八烷酸(C18∶0)、二十碳烯酸(C20∶1)、二十烷酸(C20∶0)、二十二烷酸(C22∶0)、二十四烷酸(C24∶0),其中十八碳烯酸存在位置异构现象,即C18∶1(9)为主要成分,C18∶1(11)含量极少。十四烷酸相对含量53.58%~62.52%,均值为58.73%,是含量最高的脂肪酸。

云南肉豆蔻种子性状在本居群内单株间的变异并不丰富,综合分析仅第13号植株种子发育饱满,平均单粒重11.18 g,种仁含油率为15.83%,种子含油率为14.83%,含油率最高,十四烷酸相对含量为62.25%,比最高值(62.52%)仅低0.27个百分点,可以算是唯一的优良单株,有必要进一步观察和测定。

致谢:感谢中国科学院西双版纳热带植物园马宏老师协助采集种子,感谢中国科学院昆明植物研究所余珍高级工程师帮助分析脂肪酸组成,感谢云南省热带作物科学研究所农产品加工实验室给予油脂提取的方便……