人生只是一场匆匆谢幕的宴席

——谨以此文纪念恩师文怀沙先生逝世一周年

2019-04-26吴广广东深圳

◆吴广(广东 深圳)

2017年6月23日凌晨,和恩师文怀沙先生一样喜欢睡到自然醒的我,被一种急促刺耳的手机铃声惊醒。之后,只有一句话在我的耳际回荡:文老走了!文老走了?莫名的失落,或许是我自己经历了太多的情事,谈不上十分的悲痛,只觉得心里像掉了什么,失魂落魄、无所适从;又觉得好像错过了一个什么重大活动,却找不到自责的理由和错误的轨迹。于是我便急速打开手机微信,核准自己记忆的焦距。

《这个不服老的老头还是走了》《一个故事很多的老顽童:国学大师文怀沙走了》《沉痛悼念国学大师文怀沙先生逝世》《这个喜欢美女的老头最终还是走了》……铺天盖地的新闻、纪念文章、微信转发,均是缘于“逝世于东京”,抑或是每个人心中“神话故事”的落幕,更或是当今社会一场不愿散去的娱乐盛宴!社会的形态千奇百怪,我们不得而知,但活跃的微信与逝者的哀闻足见一斑!

经过一个上午与文老灵魂的交流,我将记忆的碎片连缀成一副挽联和附有九张图片的微信:

《沉痛悼念恩师文丈国学大师文怀沙先生108岁于东京仙逝》:

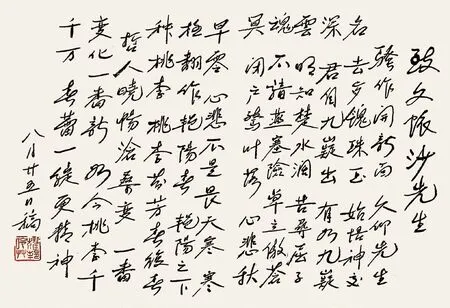

胡耀邦赠文怀沙先生诗手稿

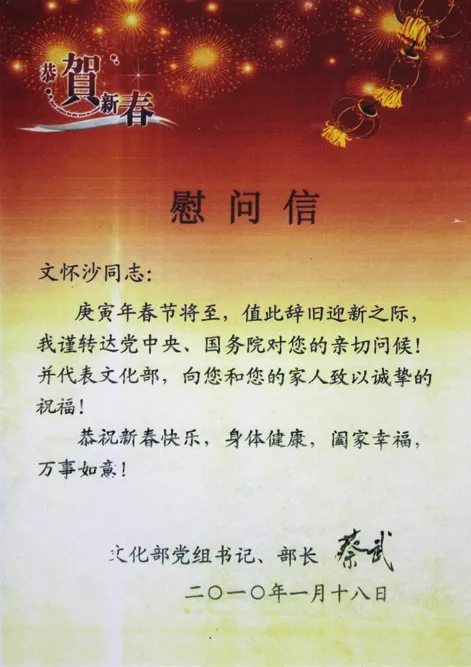

蔡武部长致文怀沙慰问信

文追屈贾、怀抱古今、沙尽金来,剩堂外美人、庭前香草;

气正清和、云哀孤寂、林空月缺,叹骚坛绝唱、纸上残荷。

(注:文怀沙,字燕叟,号燕堂,署云何孤寂斋。早年校《离骚》《楚辞》,主修《四部文明》,常作诗联歌赋,创“正清和”真言,书擅隶篆,偶写残荷,喜清茶美人,好高谈阔论,作美日之游……二O一八年六月二十三日小广叩首东拜,匆匆跪挽于吴广诗书画印艺术馆。)

接着,我给恩师林凡先生夫妇发出文老仙逝的消息及挽联,并告之文老最后一段时间的基本情况。文老一辈子是非官司缠身,身不由己,情不得已,却完美地设计了自己“利己利人”“恕己恕人”的最后一步“义行”,真可谓“传奇谢幕,毁誉由人!”(贺迎辉联)

无名居的款徒宴

初识文老,似有“立雪求道”之感。那是一个寒冷的冬日上午,大概是双方约定的缘故,九点刚过便与文老在永安宾馆寓所见面。当时,我背着一摞字画,还有一些诗稿印稿。由于天气极冷,我的手和脸冻得发紫,雪水浸透的军用皮鞋“肿”得像双木屐。文老见到我眉头一皱,风趣地说:老子以为来了个逃难的,原来是个“起义失败”的“农民领袖”——吴广!这小鼻子小脸的,不是非洲来的,难道还是59年放出来的“饿鬼”不成?把衣服全给我扒了(我作扭捏状),统统的一丝不挂地给我扒了的干活,看看你那屁股腚子有没有老朽这张老脸光滑……哈哈!然后,兀自斜躺在那张硕大的按摩椅上,与我作一次漫长的艺术对话。

我们从先秦两汉、诸子百家,到明清小说、文人书画;从弗洛伊德、达芬奇,到程朱理学、湖湘文化……文老时而站起身来,慷慨陈辞,天风海雨;时而一咏一叹,浅吟低唱,滔滔一线。我自颔首击节,迎合着他的兴致与率性。用文老“三句不离美人”说,我们应该算是面对先贤往圣意淫了一把,我不禁脱口一联:意淫古法;自慰平生。他连连称赞:好!好!好!

审阅我的书画习作时,文老神情严肃地说:画可,书亦可。书自己的诗联非同小可!篆刻在三秦两汉间,甩开膀子、抡过大刀,有自己的黑白虚实认知,却无苦大仇深之感,诚然可贵。当看到我的两首“拜帖诗”时,眉目一亮,却又戏谑一抹:第一首就跳过去吧(第一首乃“藏头诗”,有拍马屁之嫌),曰:

文气曲如流韵觞,怀铅握椠楚辞章。

沙沉汨水骚风劲,国佑贤才雅兴狂。

学究中西犹不足,大行经典破天荒。

师严道厚金圭在,也效程门立雪香。

悲情乱世出儒豪,白发青书各领骚。

正史修身开大道,临风把月拍惊涛。

文明四部雄都下,经典三言化节操。

美女清茶千万种,冲天一啸亦逍遥。

一晃聊了三个多小时,文老突然起身正色地说道:你本色是个诗人,是个通才,但目前不是大材!十翼范曾,亦诗亦书,但画是他的尖兵、大材。我希望你也要有所侧重。你我相见恨晚,怪不得湖南有好几个人居然问老朽认不认识你这个小稚子,原来是有些小本事。今天我请你吃饭,这是我进入“四十公岁”以来,第一次请人吃饭,还是请弟子吃饭(我坚决辞谢),我托空林子在楼下《无名居》设宴代为主持,那里环境味道都不错,萧之祥、晓华、赵缺、郅敏(文老外孙、中央美院教授)作陪。十二点半了,老朽中午休息下,就不陪你了。

说完,文老郑重地从上衣左侧内口袋中掏出三千元现金,放在林子姐手心。后来,文老经常开玩笑说:我请“农民领袖”吴广吃过大餐,下次一定把湖北的陈胜叫上。

夭折的百岁拜师宴

如果说文革是因为政治原因而导致道德和人性的破坏,那么,二十一世纪初中国的道德沦丧和人性缺失,已成为当今社会的“雾霾天”,甚至是全社会的“通病”,可人人还不得不去放怀呼吸。文老整天美女不离口,一如清茶不离手,个中况味唯有自知;加之文老的书法润格高,口无遮拦,率真疏狂,也给圈外人留下不少争议。

2008年底一天,萧之祥先生突然跑到我驻港部队画室,说要大办文老的百岁寿宴,问我有何意见。我说我是一个披着军装的普通文人,对于恩师我自“持‘五个一’作寿——即一诗一印一画一印一帖子”,既有文化个性而又不失礼节,文人“以文贺寿”比金钱物质要体面,而又便于流布云云。

萧老告诉我文老百岁寿诞关键不在个人行为,而是要打造一个团队整体。通过几次磋商才知道,文老身边几个人准备举办文怀沙百岁千人拜师宴,大概有意把我放在七十二人之列,所以要重点有所准备。按萧老的意思,要设计一款百岁寿宴酒,名字几经敲定,叫“文子茅台酒——纪念国学大师文怀沙百岁寿诞”,初定文老题酒名,我画肖像,再刻一枚纪念印章,另外请人设计外观。我说:到时如果日期不能提前三个月确定,恐怕我难以请假成行。

然而,寿宴事在2009年春节刚过便出现无法估计的逆转。2月18日,记者李辉在《北京晚报》发表了《三疑点诘问真实年龄及其他——李辉质疑文怀沙》一文,闹得沸沸扬扬。民间戏谑文怀沙者铺天盖地,北京的文艺界更是荒唐如丹麦童话故纸中走出来的丑陋小鬼,说文怀沙在四十年前做了换皮手术,取代了真正的文怀沙,得了不老机缘,现在这个连人都是假的!百岁拜师宴自然夭折,胎死于“文化燕堂”这个文化摇篮之中!

本刊主编曹隽平采访文怀沙(2011年)

好在门墙内、北京官方一众追随者力挺文老,当年国庆国宴、中秋节、春节,文老接二连三收到中宣部、文化部、文联等有关部门和单位的慰问、邀请,慰问函称谓一改过去的“文怀沙先生”为“文怀沙同志”,国庆国宴上多次出现文老的镜头,文老在国内外重大文化活动中频频露面,六年后的2015年4月7日,“文怀沙一百零五岁书法展”在国家博物馆震撼登场,更是一扫北京雾霾和民间尘屑!

对于李辉的质疑事件,冲破了道德和伦理的底线,自然以失败告终,但对双方而言损失是惨重的,由此产生的社会连锁反应与负面效果,从范曾的《蝜蝂外传——为黄永玉画像》一文后可见一斑,对文老而言,教训是惨痛而深刻的。

我想,事情的缘由我们都要从一些生活细节中去吸取教训。早年,北京有某文化说客至文老寓所聊起黄苗子老先生,文老坦承是自己老友,上下一般年纪。对方又追问文老:那您与郁风先生关系如何?文老笑而答曰:我和苗子年轻时都画过她的“肖像”(后传讹为“裸体”),你说认识还是不认识?传言黄苗子等人发怒,说文老为老不尊。莫非真是一句玩笑引发的疑案?看官们不得而知!

当然,文老绝对不是天才、活字典,也常常犯点“小错误”。一次,空林子写了首《木兰花词》,文老当众戏谑:跟了我这么多年,连个词牌字数都没有搞懂!我闻言,告知对方,并力驳文老,在电话中大声地说:木兰花词有《偷声木兰花》《减字木兰花》《木兰花令》《木兰花慢》,此事文老不分青红皂白,差之远矣。文老顿悟,笑骂到:是哪个疯子在跟我作对!我轻声答曰:空无辩才,文无断才!(我哪敢让文老听到,哈哈!)

还有一次,我透过文老茶几的玻璃,看到下面有本小诗集名《高诗选》,开玩笑地说:我的个娘啊,天下有了这本书,中国就再没有诗了。文老颇有不悦,我也因自己心直口快觉得不好意思,后来才知道那是高占祥先生的书。

孔乙己酒店最后的晚宴

小时候,我的祖辈、父母经常教导我们:人家比你大一天、多识一字,都要奉对方为尊长,不可僭越,以免落了礼数。文老生前在一片质疑声中,内心是委屈而痛苦的。说真心话,近两百年起伏跌荡的中国,档案年龄谁能说明是什么东西?像我当年为了从军入伍,迫不得已年龄一下子改小四岁,谁能告诉我对错?抛开文老年龄质疑结果不论,对如此高寿的文老为人和学术横加指责,在道德伦理上是令人发指的,令后人所不齿的!在这个学术泛滥、虚伪的年代,一个人用一个世纪丈量出自己人生的长度与高度,这本身就是人类社会的宝贵财富,而我们的社会和舆论却成为这个笑柄中的把柄,何其哀哉!可见,我们的社会到了何种的病态程度。

作为文老的学生,我没有去撕咬、争辩和粉饰,只是在夜深人静时默默为文老写诗,作心灵和精神上的沟通。这是我当时一气呵成写的诗,文老十分喜欢,今选取其中一组:

《读宋·陆游之〈北望感怀〉依韵再复文怀沙老四律》

京门食客少同俦,都是婴儿口水兜。

傲物平生三板斧,谗吾艺术万金油。

羞囊拾缺才情短,渴笔抡空意气浮。

哪得千峰云共雨,终归四海马流洲。

去年投笔问林刘,画策京都未许酬。

仕女花容因意乱,春山诡色付东流。

自强不息厚德载物 书法 文怀沙

题诗不敢奴颜句,骂我无非粪佛头。

正大清风和气在,如斯陋室任神游。

春风问我是何愁,字海书山画里头。

学篆原因宣纸贵,操刀每叹世间忧。

心如鹤唱交怀舞,诗被情燃顺口溜。

到老文章终粪土,只缘身在四全楼。

年少无知十艺求,伤今吊古每堪忧。

凭栏四望前程远,闭口三缄客梦愁。

断画残书聊作枕,哀诗病酒幸同俦。

禅门寂死千千了,剩我铮铮傲骨头。

注:“林刘”为林凡、刘镇武。

2013年,文老约我和陈胜在孔乙己酒店聚会,除却美髯略有稀松外,文老依旧身着汉服,精神矍铄,丝毫看不出一丝怠色。饭前,他认真看了我画的《一个人的文化——历代文化名人造像》部分作品,以及配诗《人文百律》后说:“一个人的文化”“一个人的五个一工程”立意、破题都好,是个做学术的好苗子,当个画家确实有点浪费“材料”。后来又索要了上面的八首律诗,说是还想看看,并竖起大拇指面向陈胜说:二千二百年后,吴广比陈胜牛!文老的心境一如当初,足见文人风骨,依然壮怀激越。

那天晚上文老十分尽兴,要求我们喝178元一斤的绍兴黄酒,自己只要了一斤78元的,并神秘作馋嘴状灌入矿泉水瓶中打包,桌上众人不解,我却笑而不答,文老突然回眸看了我一眼说:或许这里只有你能读懂我的心。我只好作抢答状:调情、助兴、催眠!文老打了满满一勺豆糕放到我碗里,似作忿怒地说:堵上你这一口暴牙就没人知道了!满座欣然,脸上掠过一丝诡秘的神采。

文老在生命最后的两年里,日感身心困倦,渐少参加社会事务,我也因几个大展缠身,再也没有见面,这顿饭成为我俩间最后的晚餐。我相信,对中医等国学颇有建树的文老,对自己的身体是了解的,对自己的生前身后是透彻的,所以,他对老友日本前首相羽田孜的邀请,视为人生调度的最后一幕场景,将生命的终结安放在一方安静的乐土,远离喧嚣,一切留待后人自由评说,这是一种谁能与之比拟的人生放旷的态度,正如业师林凡先生挽文老联所云:

燕叟悠闲,乘鹤向天行浪漫;

文心洒脱,扬沙怀月藉风流。