姚振宗《湖北艺文志》与宣统《湖北通志·艺文志》之关系考论*

2019-04-24李博

李 博

(山东大学儒学高等研究院,山东济南 250199)

姚振宗,字海槎,又字金生,浙江绍兴人,生于道光二十二年(1842),卒于光绪三十二年(1906)。是晚清目录学家,穷毕生经历于目录之学。姚振宗在世时不曾考中科举,一生潜心向学,埋头簿录,声名不显。《清史稿》《清儒学案》均以姚氏长于目录学,将其列于章学诚、章宗源之后,寥寥数言,一笔带过,现存关于姚氏撰写的文献资料除《快阁师石山房丛书》七种、《师石山房书目》外,大多不可得见。虽姚振宗传世书目不全,但据《清史稿》《清儒学案》评姚氏曰“目录之学,卓然大宗”[1]以及姚氏对中古目录书籍尤其是《隋书经籍志详考》中的详实完善,足以见姚氏学问之深。

据陶存煦《清姚海槎先生振宗年谱》(下称《姚氏年谱》)记载,姚振宗先后编撰了《汲古阁刊书目》、《百宋一廛书录》一卷、《快阁师石山房书录》三十一卷、《湖北艺文志》十四卷旧志一卷、《后汉艺文志》四卷、《三国艺文志》四卷、《汉书艺文志拾补》六卷、《汉书艺文志条理》八卷、《隋书经籍志考证》五十二卷、《七略别录佚文》一卷、《七略佚文》一卷、《厚社姚氏一线谱》《绍兴姚氏族谱》。姚氏可谓著作颇丰,其中最为重要的便是《快阁师石山房丛书》七种(即《七略别录佚文》《七略佚文》《汉书艺文志修理》《汉书艺文志拾补》《后汉艺文志》《三国艺文志》《隋书经籍志考证》),后人研究姚振宗也多从这几部书入手,戴维民、孙振田等学者都对姚振宗进行了专门的研究,王承略、刘心明两先生编撰的《二十五史艺文经籍志考补萃编》中也整理、收录了多部姚氏史志目录。正所谓“知人论世”,若想要对姚振宗的学问作深入研究的话,必须探究姚氏的治学之路。据《姚氏年谱》记载:“撰《湖北艺文志》十四卷,旧志一卷,于是知目录亦如经学之有古今,益复致力。自谓凡汉魏六朝簿录家之源流,汉隋唐宋诸史之经籍艺文,靡不寻究指归,得其门径。《师石山房丛书》七种,盖发愿于此时。”[2]由此可见,姚振宗的目录学成就,实肇始于《湖北艺文志》。若要研究姚氏目录之学,《湖北艺文志》乃是其开端。但是现存古籍中未曾寻见姚氏的《湖北艺文志》,不过姚氏所撰的《湖北艺文志》虽已不可见其原本,但此艺文志乃是姚氏好友陶方琦任湖北学政、编修《湖北通志》时嘱托姚氏编写的,由此,便可先从《湖北通志》入手,抽丝剥茧。湖北大学吴猛曾就宣统《湖北通志·艺文志》进行研究,但就编撰者而言较为含糊,本文先从晚清时期编撰的《湖北通志》展开行文。

1 姚氏所参与之《湖北通志》成书探究

明清以来,湖北湖南都属湖广省,据《清史稿·地理志》,康熙三年分为湖北、湖南二省,因此,在康熙、雍正时所修的地方志均将湖北湖南合为一志,到嘉庆时期,才将两省方志分开编撰。

据《中国地方志联合目录》,湖北地区现存方志三百三十六种(截止至一九四九年),其中清代方志有两百七十二种,占了八成有余,可见有清一代方志之盛。清代湖北所修通志有五部:康熙时期徐国相、丁思孔修,宫梦仁、姚淳焘撰《湖广通志》八十卷、图考一卷;雍正时期迈桂修、夏力恕撰《湖广通志》一百二十卷首一卷;乾隆时章学诚所修《湖北通志检存稿》,章氏尚未成书便归道山,唯余存稿四卷;嘉庆年间吴熊光、吴烜修,陈诗、张承宠撰《湖北通志》一百卷,首五卷;宣统三年吕调元、刘承恩修,张仲炘、杨承熺撰《湖北通志》一百七十二卷,首一卷,末一卷。宣统《湖北通志》历三修,经四十年,参与人员众多,起于光绪七年(1881),中间多有断辍,终至民国十年(1921)付之梨枣,并于二零一零年由湖北省地方志编撰委员会办公室整理影印、湖北人民出版社出版。本文所需探讨的《湖北通志》与这一版的关系殊为密切。

这一版的《湖北通志》最早在光绪七年由武昌柯逢时提议,在湖北巡抚彭祖贤主持下开始修撰,按宣统《湖北通志》刘承恩序:“光绪六七年间,武昌柯巽菴(柯逢时,字巽菴)侍郎首发重修之议”[3],杨承熺后序云:“长洲彭中丞抚鄂,时武昌柯侍郎方为孝廉典记室。一日语次及湖北通志,孝廉曰:《嘉庆志》觕略率陋,不称佳搆。咸同军兴以来,事伙宜载,中丞岂有意乎?曰:是诚在我。于是置局,从事召延。湖北江南知名之士咸集。阙总修,以诸人分修。既而有不合而引去者乃属草稿,比类析次,分修是职,计卷酬直,白金为两五十”[4]。这是宣统《湖北通志》的第一稿,另有陶存煦《清姚海槎先生振宗年谱》(煦系姚氏曾孙辈,姚、陶两家婚姻关系密切。煦所撰《年表》据陈训正《传》及施耀庚姚氏墓碑,兼询姚氏之子姚幼槎)记载:“光绪十年甲申,先生四十三岁。五月陶方琦修《湖北通志》,以《艺文志》嘱先生代撰”[5],正合前文总修分修之事。陶方琦当时担任湖北学政一职,光绪八年受湖北巡抚彭祖贤聘请,总修《湖北通志》。《续碑传集》所收录谭廷献《陶编修家传》也记录“(陶方琦)在官丁母忧,归葬,礼成。湖北奏请总修省志,游于武昌”[6]。陶氏与姚振宗自幼为知己,知姚氏长于目录之学,曾编撰私人藏书目录《师石山房书目》,请姚氏代撰《艺文志》也是情理之中。可惜的是陶方琦于光绪十年十二月二十四日卒于京师寓所,姚振宗听闻这个消息十分悲痛,曰:“黄垆人逝矣,吾撰此,将何为哉”[7]。但是在次年,姚振宗还是将《湖北艺文志》编修完毕,《艺文志》十四卷,旧志一卷。同年,主持编撰的巡抚彭祖贤也去世了,这使得光绪年间编修《湖北通志》的工作中断了,但好在初稿已修有一部分,通过整理由监道掌局事收二百数十篇而藏之。笔者认为,姚振宗既然受陶方琦所托编撰《艺文志》,与《湖北通志》编修人员应有所联系,陶方琦辞世后姚氏既已修成该志,自当交给湖北通志局相关人员,彭祖贤逝时据人整理所修通志稿亦有二百数十篇,观前后湖北地方志,多则两百卷不到,少则八十余卷,这次所修两百数十卷,虽未最终完成,相差也不甚远,姚氏所撰的《艺文志》应该是保存在其中的。此后数年,虽未有正式的编撰,但此光绪志却是在继续的整理中,据《艺风老人年谱》所记:“光绪十三年…六月两湖总督裕寿山制府,入都延覆。纂《湖北通志》,与柯逊菴中丞同事”[8]。裕禄字寿山,是原湖北巡抚崇纶之子,《清史稿》载“光绪十三年,(裕禄)迁湖广总督,调两江,复还鄂”[9]。这里可以看出,裕禄在回到湖北后,与光绪志的编撰人员柯逊菴等一道修纂整理《湖北通志》。次年八月,柯逊菴出任陕西学政,将《湖北通志》全数交给缪荃孙。同年缪氏蒙张之洞召去广东的博雅书局,《光绪志》的整理工作就此中断。

根据《艺风老人年谱》所记,光绪十五年,张之洞从粤地调至两湖,再起修志之意,即第二次编撰《湖北通志》。杨承熺后序云:“己丑,张之洞移节两湖,或以志未成,属意其来。文襄早负文章重名,及至官阀尊显,不能系心铅椠、为文墨小儒。又好大喜新,志事非其倡,不屑随人踵跟。取稿以进,第令门下生杂观之,盖欲改修而未果云。然犹因以为号四方干谒者,或数百千金,或累千金以上,辞则曰为志。如是岁常以辈往,糜费之端至无穷矣。终文襄任,志讫不成”[10]。张之洞在鄂时,也曾召集门生幕僚学者进行编修,他不肯跟随前人的脚步对旧志进行增补修改,而是打算重新编修。结果不仅花费巨大而且进度迟缓,直至他调离湖北也未完稿。张之洞在光绪二十八年(1902)继刘坤一担任两江总督。故光绪十五年至二十八年,张之洞总督两湖,令修湖北通志,期间其门生缪荃孙于光绪十六年、二十年、二十三年三次到鄂谒张交付通志稿。但可惜直到张之洞离任,这部新修的《湖北通志》也没能完工。到宣统二年(1910)光绪年间彭祖贤和张之洞先后所修的《湖北通志》遭逢劫难。杨承熺后序载:“庚戌,张通参以翰林前辈监督湖北存古学堂。侍郎谓之曰:志稿具弗刊,久且散落失亡,弃前功不智,虚重币可惜,盍刻诸如其未尽,以俟后人。相与言于瑞制军澂,通参遂兼领总修,制军为差其员糈薪,列其功程限,一依在官取办。居无何,通参仓卒避兵之海上,新旧志稿一时荡然俱尽”。[11]可见宣统年间尚保存有新旧两部《湖北通志》,在张通参主持下,这两部通志再次被整理刊刻。但不幸的是因为时局动荡,再加上天灾人祸导致兵事四起,张通参匆忙躲避兵火,使得官方收集的新旧通志都散落亡佚。第二次修志也没有成果出现,甚至发生了未成稿散落的情况。

《湖北通志》最终刊印于民国十年,由吕调元、张次珊等人主持修撰完毕,付梓杀青。吕调元、张次珊修《湖北通志》也并非从头修起,而是在旧志的基础上进行增补,官方所收新旧《湖北通志》因为战事和张通参仓促避祸而荡然无存,但所幸吕调元、张次珊、杨承熺等人有意修志,又有汉阳黄氏(已不可考)存有钞本。当时吕调元任巡按,将修志一事委托于张次珊,续修辛巳(光绪十年)以后之事,止于辛亥(宣统三年),编撰之中,张次珊逝世,由杨承熺最终完成,总计百七十二卷,首一卷,末一卷。前有主修吕调元序、刘承恩序共两篇,末有杨承熺后序一篇。

以上为《湖北通志》在光绪初至宣统末四十年间的编撰过程,凡三具稿,经手人员众多,可谓十分复杂,现在保存下来并已经出版的就是第三次也即最终刊印版。除此之外,尚有前两次修志的残稿数篇:湖北图书馆藏光绪年杨守敬所撰《湖北通志稿》手稿本,按《中国地方志总目提要》转引《邻苏老人年谱》云:“乙酉(1884)四十七岁,是时长洲彭中丞勺庭祖贤方修《湖北通志》,而沿革一门无人任,乃招余任之,以(熊)固之为襄助”[12]知此手稿为沿革卷;北京大学图书馆藏缪荃孙撰《湖北通志艺文志(残稿)》稿本,当张之洞抚两湖重修通志时所撰,但因最终未成,故得单行。

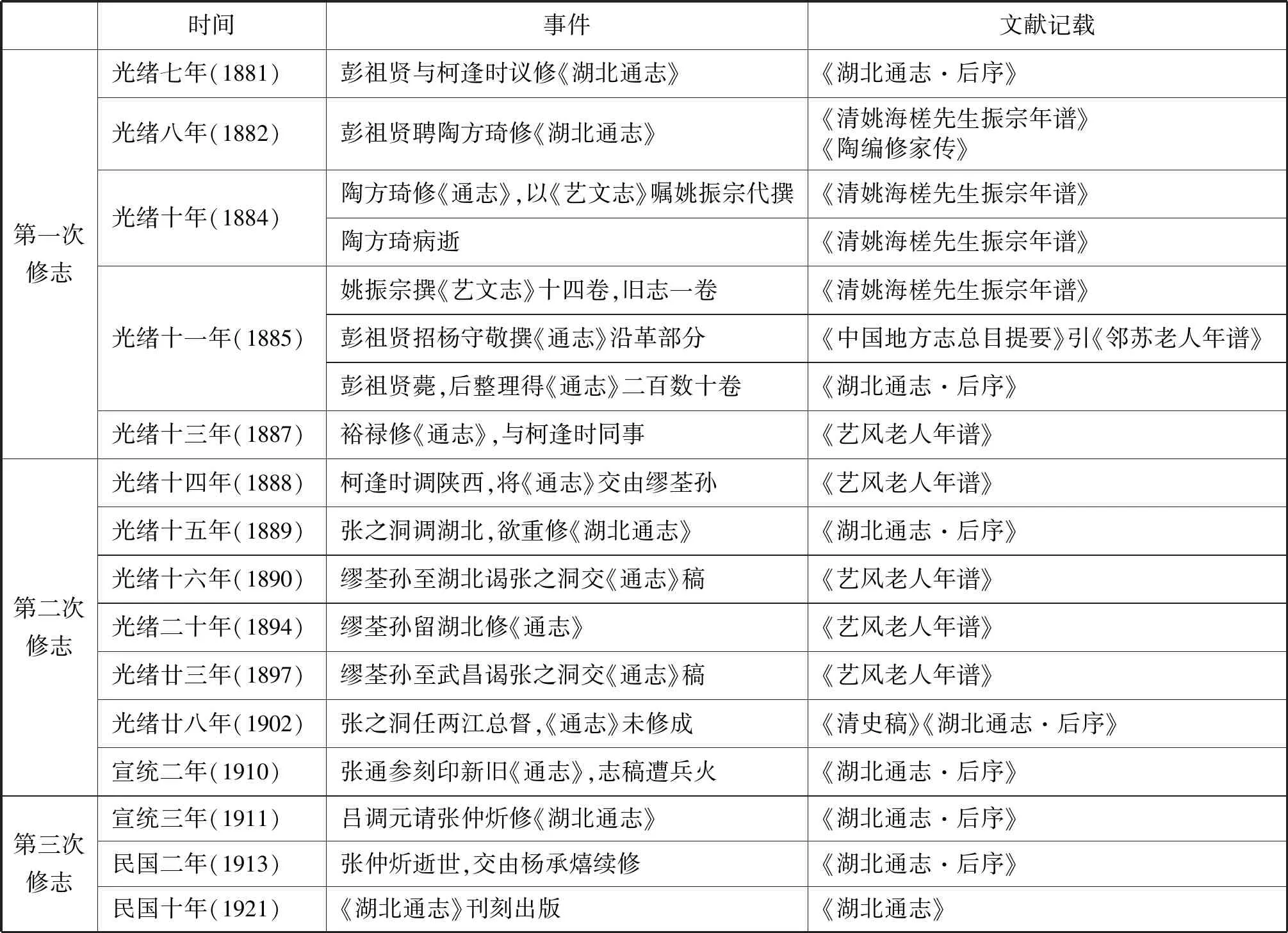

《湖北通志》编撰过程表

2 宣统《湖北通志·艺文志》撰者考证

宣统《湖北通志》的编修人员众多,《艺文志》部分的作者更是很难说清,以往对宣统《湖北通志·艺文志》(以下正文简称《宣统艺文志》)的作者为何人这一问题学者们没有加以重视。诚然,一省之通志在浩瀚无边的文献中实在是九牛一毛,如果对每部方志中《艺文志》《经籍志》的作者都加以探讨则显得不分轻重。但与其他地方《艺文志》不同的是,《宣统艺文志》的作者很有可能是文献学大家,这对清末文献目录学的发展、史志目录的编撰成书以及对清代目录学家的治学脉络研究都有着一定的意义和影响。

2.1 撰者举疑

关于《宣统艺文志》的作者,根据文献记载和文献保存大体有以下三种可能:一、杨守敬,在民国刊《湖北通志》的编撰人员名单中,杨守敬作为协纂被列入其中,湖北大学研究生吴猛在对该《艺文志》研究时采取常见说法,即认为长于目录之学的杨守敬参与修纂,在没有其他证据的情况下以杨氏为《艺文志》作者;二、姚振宗,根据陶存煦《清姚海槎先生振宗年谱》记载,光绪十年,姚振宗的好友、湖北学政陶方琦“修《湖北通志》,以《艺文志》嘱先生代撰”,姚振宗“于是撰《湖北艺文志》十四卷、旧志一卷”[13]。因此,如果最终吕调元、张次珊等人在修志时,没有重新编写《艺文志》,而是在未成稿的基础上增补的话,《宣统艺文志》主要作者则应为姚振宗,故以姚振宗为《艺文志》编修者;三、缪荃孙,《湖北通志》首倡之人武昌侍郎柯逢时在转职陕西时将通志交由缪氏,而后张之洞来鄂又重修通志,缪氏多次往来湖北交付通志稿,《艺风堂文集》存有《湖北通志序》一篇,介绍通志撰修目录,另北京大学图书馆藏有缪氏所著《湖北通志艺文志(残稿)》,因以为作者。

综上,关于《艺文志》的编撰问题十分复杂,编修过程历经多次变动,编撰者大体有杨守敬、姚振宗和缪荃孙三种不同的说法。以上三位俱为清末目录学大家,对文献目录学的发展做出贡献。因此,研究现存民国刊本通志究竟是何人所作,不仅能够更进一步研究该学者的学问造诣,也对整个清末文献学、方志学有所助力。

因为对民国刊刻的《湖北通志·艺文志》作者问题,前人极少探讨,因此也使得部分学者直接以杨守敬为编撰者。杨守敬,谱名开科,榜名恺,号邻苏,湖北宜都人,生于道光十九年(1839),卒于民国四年(1915),生平成就十分显著,长于舆地、版本、金石、书法、碑刻等学问,著有《水经注疏》和《湖北金石志》等,杨氏于光绪六年(1880)应召赴日本任驻日钦使随员,在日本广见名书,后著有《日本访书志》,为其目录学的代表作,光绪十一年回国就任黄冈教谕,并应彭祖贤邀与修通志。杨氏虽于目录学有所成就,并见录于通志编修人员名单中,但仔细考察之下以杨氏为作者则颇存疑点。据《邻苏老人年谱》所记,杨守敬曾受彭祖贤招聘参与修通志,但杨氏所修的为沿革部分,对艺文部分则未有提及。现今所存杨氏《湖北通志稿》亦多记录沿革山川,《中国地方志总目提要》称是书:“原稿残存四百零七页,大都为杨氏手笔,增删钩乙、历历可见。今所存虽是残卷,然《舆地志》之沿革、山川、形胜、古迹等大体规模已具”[14]。因此笔者认为,杨守敬参与分修的是《湖北通志舆地志》而非《艺文志》。民国年间吕调元、张次珊在续修通志时,门人熊固之大体根据杨氏蓝本增补而成,因此在民国本编修人员中亦有杨守敬之名。也有学者认为杨氏作为学术大家,著作甚多,而《宣统艺文志》却未曾著录杨氏任何著作,这是因为杨氏编修《艺文志》因自谦而未收录自己的著作。但笔者以为之所以《宣统艺文志》未收录杨氏著作,是与其编修方式有关的。是书所收录的著作后均标注出处,换言之,这些书目是通过各府、州的《艺文志》汇集而成,各府、州的《艺文志》未曾收录杨氏著作,故而《宣统艺文志》中也未见,并非是杨氏编修因自谦而未收录。

缪荃孙,字炎之,又字筱珊,号艺风,江苏江阴人,生于道光二十四年(1844),卒于民国八年(1919),与杨守敬的生卒年代相仿。他是清末著名藏书家、教育家和金石家,先后创办江南图书馆和北京京师图书馆,是近代图书馆学的开创者。缪氏曾参与撰写《书目答问》《顺天府志》,并著有《艺风藏书记》《艺风藏书续记》和《艺风藏书再续记》等。缪荃孙从光绪十四年(1888)左右甚至更早就开始接触编修《湖北通志》的工作,据《艺风老人年谱》所记:“(光绪)十四年戊子……八月,逊菴简陕西学政,将通志全数交与荃孙”[15]。此时主持修撰的彭祖贤已逝世,《湖北通志》应处于整理的阶段,首倡者柯逊菴在调任陕西时委托缪荃孙继续整理通志。次年张之洞来湖北,组织人员重新编修,缪荃孙投入其中并著有《宣统艺文志》,现有残稿保存,因此缪氏亦有可能是《宣统艺文志》的编撰人员。但这一结论有两处值得商榷:首先,宣统《湖北通志》的编修人员中未见缪荃孙之名,既然杨守敬因修舆地志而被记入,缪荃孙若修撰艺文志并被后人引用加以增补,就也应当将缪氏记录在案。况且缪荃孙曾为翰林,进国史馆编修,更是张之洞门生,编修过多部书籍,声名不小,于情于理不应有所遗漏。那么很有可能宣统志是在更早的第一次编修通志的基础上进行增补,而没有用缪荃孙所修的《艺文志》。这就可以解释何以缪氏颇有名望却未见录于册。另外,民国所修《艺文志》按照四部分类法:经、史、子、集的顺序编排,后加旧志一卷,而通观缪氏著述,于目录分类,缪氏在四部分类的基础上则颇有创新。在缪荃孙所修的《顺天府志》中,《艺文志》被分为两部分:纪述顺天事之书和顺天人著述,按缪氏《光绪顺天府志序》云:“广搜地志,兼录故事,自周迄今,事迹大备,志记录顺天事之书第六十五。编分甲乙,簿录经史,佚存并列,记起缘起,燕山渤海,钟灵毓秀,良毋宝燕石而遗琳琅,志顺天人著述第六十六”[16]。缪氏现将记录顺天故事之书单列出来,再将顺天人著述分为四卷,以时间朝代为次序而非依照四部分类的顺序编排,将著碑诔表记之书列于高诱《礼记注》之前,《庄子注》置于《卢浮相风赋》之后等等。而缪氏的私人藏书志《艺风藏书记》对书目的分类则又有所不同,他将书目分为了:经学、小学、诸子、地理(《续记》作舆地)、史学、金石(《续记》作目录)、类书、诗文、艺术、小说十类。可见无论是在修《宣统艺文志》之前的《顺天府志》还是之后的《艺风藏书记》《续记》,缪氏对书籍分类的做法都与四库分类相异。此外,在缪荃孙所写《光绪湖北通志序录》中对艺文志安排与《顺天府志》类似——分为纪载楚事之书和土人著述两类,与现存《宣统艺文志》颇不相同。因此将《宣统艺文志》认为是在缪荃孙所修艺文志的基础上进行增补的实有悖史实。

第三种说法是姚振宗所修湖北艺文志(以下简称《姚氏艺文志》)。姚振宗编修艺文志的说法具体来自姚氏的年谱所记,《清姚海槎先生振宗年谱》载:“光绪十一年乙酉,先生四十四岁…是年,撰《湖北艺文志》十四卷,旧志一卷,于是知目录亦如经学之有古今”[17]。姚氏在光绪十年受知己陶方琦嘱托,编撰艺文志,殊料同年十二月友人客死异乡,姚氏在悲痛之余仍将艺文志编撰完成。既是受友人所托,又忍痛著成,岂有匿而不示于人之理,故湖北通志局当收录了姚氏的《艺文志》稿。彭祖贤逝世后,柯逢时、缪荃孙又先后对这次修志进行了整理工作,这使得《姚氏艺文志》得以保存并为《宣统艺文志》所借鉴。但同是被作为旧稿进行增补,编撰舆地沿革的杨守敬,名字见于编修人员表,而撰写《艺文志》的姚振宗何以不见呢?笔者认为很大原因是杨守敬在当时尤其是湖北地区,有很高的名望地位,而姚振宗人在浙江,又籍籍无名,如非陶方琦参与编修,恐怕撰写《艺文志》的任务也不会交给姚氏。加之姚氏修成《艺文志》时,陶方琦已经过世,虽保存了《艺文志》稿,但姚氏之名却不一定能够记录在案,故而宣统志编修人员中未录姚振宗之名。

因此笔者认为《宣统艺文志》的编修有很大可能是在《姚氏艺文志》的基础上进行增补的。

2.2 撰者考证

在前文分析中,姚振宗作为《宣统艺文志》的撰者可能性较大,笔者通过考证姚氏所著其他书目及相关典籍资料,又得以下六条证据。

其一,《姚氏艺文志》与《宣统艺文志》卷数相契合。据姚氏年谱记载,《姚氏艺文志》有十四卷,旧志一卷,而《宣统艺文志》也有经、史、子、集十四卷,另有外编两卷。两部书均将四部书籍分列为十四卷,所不同的是十四卷之外,《姚氏艺文志》为旧志,《宣统艺文志》为外编,据宣统《湖北通志·凡例》言:“若官书出于共撰,纪载属之他家,及省府州县各志多以官绅并提,则创为外编以处之”[18],按外编内容确以收录省府州县旧志与省府故事为主,与姚氏旧志题目内容相仿。

其三,姚氏书目分类与《宣统艺文志》相仿。姚氏在光绪八年编成《师石山房书目》(以下简称《书目》)。《书目》是姚氏遵其父先墅公命编修,后又有整理增补而成,是书修于《姚氏艺文志》前一年,按《书目·凡例》言:“目录之书至我朝四库提要而大备,是录悉尊”[21],而宣统《湖北通志·凡例》亦云“《艺文志》全仿《四库书目提要》之体例”[22],《书目》分目编排完全依照《四库全书总目》的经史子集各类小目顺序进行编次,可见姚振宗不同于缪荃孙,他对四库总目的分类是认同的。因此,在编修艺文志时,姚氏也应按照四部顺序著录,而这与《宣统艺文志》的书目收录次序是一致的。此外,在子目下小类中,《宣统艺文志》有多处与《四库全书总目》不同而合于《书目》者。如史部诏令奏议类,四库分列诏令和奏议两类,《书目》则又细分为诏令专集、诏令总集、奏议专集、奏议总集,《宣统艺文志》与《书目》同;子部谱录类,四库分器物、食谱、草木虫鱼鸟兽三小类,《书目》改食谱为饮馔,《宣统艺文志》亦作饮馔。

其四,姚氏撰写提要的体例与《宣统艺文志》类似。姚氏在《宣统艺文志》前先编成《师石山房书目》,对比《书目》和《宣统艺文志》可以发现,其中体例相似之处甚多。譬如,《书目》言“提要凡例一人而著数书,分见于各部中者,其爵里唯见于第一部,后但云某人有某书已著录,以省繁复云云然,苟非熟悉门类部分则不知著录在何处,今稍赘其文,曰某人有某书见某部某类某门,使易于寻检”[23],《书目》如果记录了同一人的多本书,则只在第一本书后详记撰者,其后诸书则均转引第一本,在《宣统艺文志》中这种情况也颇为常见:如经部易类收录了陈诗《周易本义辑解》十二卷、《象例》《筮例》《辞例》《义例》各一卷,叶名澧《读易从记》一卷、《周易异文疏证》,但陈氏和叶氏除经部收录著述外,子部也存有著述,而在子部收录的书籍条目下,所记则为“诗见易类”“名澧见易类”,其例与《书目》同。

其五,姚氏对书目的考证、观点多同于《宣统艺文志》。《快阁师石山房丛书》是姚振宗史志目录的代表性著作,据姚氏《隋书经籍志考证·序》云:“予始为后汉三国《艺文志》各四卷,矫钱氏侯氏之所未备;继为《汉志拾补》六卷、《汉志条理》八卷,演王深宁氏之所未尽;又为是志,补苴章氏之残缺不完也”[24]。姚振宗感于侯康、章宗源等人所修书籍有所遗憾,因此重修中古诸朝《艺文志》。上文提及《宣统艺文志》在书目提要中引侯康《补后汉书艺文志》及章宗源《隋书经籍志考证》,但用则用矣,却并非与侯氏、章氏观点完全相同。如《荆州星占》(一名《荆州占》)一书,侯康《补后汉书艺文志》对该书的考证引《晋书·天文志》“汉末刘表为荆州牧,命武陵太守刘叡集天文众占,名《荆州占》…康案《唐志》于刘叡书外,别出刘表《荆州星占》二卷,据《晋志》,刘叡书即刘表书,《唐志》误分之”[25],侯康依《晋书·天文志》认为《唐志》将刘叡书又重复记到了刘表处。《宣统艺文志》对于《荆州星占》书目记录了两部,分别为刘表和刘叡所撰,这已经在书目方面否定了侯氏的观点,而且在刘表《荆州星占》的按语中除引用侯康之外,又进一步否定了侯氏的说法,其志按语言:“《唐经籍志》天文家:《荆州星占》二卷,刘表撰,又二十卷,刘叡撰。《艺文志》:刘表《荆州星占》二卷,刘叡《荆州星占》二十卷。接连书,非重出者,其卷数亦各不相同,未可以《晋志》之说断为(《唐志》)误分也”[26]。同样的,在姚氏《后汉艺文志》中,刘表和刘叡的两部《荆州星占》也被分别列出。又如《何颙使君家传》(一名《何颙传》),章氏《考证》于此书之下记“不著录”三字,谓《隋书经籍志》未著录此书。《宣统艺文志》是书提要云:“案新旧唐志并做“何颙传”一卷,与《隋志》小异,章宗源《考证》以为《隋志》不著录者,误也”[27],姚氏《隋书经籍志考证》是书提要末亦言:“章氏从《唐志》题‘何颙传’以谓《隋志》不著录者,非也”[28]。再如胡广《汉官解诂》引自侯氏《补后汉志》,《补后汉志》中所收录是书书名作《汉书音义》,《宣统艺文志》书目后附案语“原题做《汉书音义》,今校改”[29],姚氏《后汉艺文志》书名亦作《汉官解诂》而非《汉书音义》。这三例均说明,《宣统艺文志》的按语与姚氏的考证相契合,《宣统艺文志》有极大可能是在《姚氏艺文志》的基础上进行增补的。

其六,姚氏年谱提及《宣统艺文志》参照姚氏旧稿编撰而成。按《姚氏年谱》云:“《宣统艺文志》,民国十年,张仲炘修《湖北通志》,略仍其旧稿”[30]。可见《宣统艺文志》确实是在《姚氏艺文志》的基础上进行增加、补入而成的。

3 姚振宗《湖北艺文志》与宣统《湖北通志·艺文志》之关系

通过前文对宣统《湖北通志》成书过程的论述可以发现,此书历经三次编修,成书情况复杂。对于《艺文志》部分,曾修有二稿。其一为姚振宗受好友陶方琦嘱托所修的《艺文志》十四卷旧志一卷,这份稿件在交付湖北通志局后被整理保存下来。其二为张之洞修通志时不用旧稿而另开新局,缪荃孙亦修纂《艺文志》部分,但因张之洞调任导致通志未能完成。最终定稿为张次珊、杨承熺所编纂,他们依据汉阳黄氏所藏的《湖北通志稿》进行增补而成,所刊刻出版的《艺文志》部分即是在姚振宗旧志的基础上进行修缮。

在将《宣统艺文志》对比姚振宗的《师石山房书目》《快阁师石山房丛书》时,可以发现,在卷数、援引书籍、书目分类、提要体例、考证观点等方面都基本相同,姚氏年谱中也记录有宣统湖北通志局在编修时采用了《姚氏艺文志》之事。可见宣统《湖北通志·艺文志》是在姚振宗《湖北艺文志》的基础上修成的。那么,二者是否完全一致呢?笔者认为,宣统《湖北通志·艺文志》虽然基本继承了姚氏的成品,但毕竟事过三十年,通志局还是加入了一些姚振宗未曾收录的新书。如通志外编部分的“省府州县各志书”中收录了许多光绪年间的书:黄世崇修光绪《利川志》十四卷于光绪二十年成书,由王凤池、刘凤纶所撰光绪《兴国志》三十六卷、《续编》四卷,最终成稿于光绪三十年,这些都远远超过了姚振宗光绪十一年所修的《艺文志》收录的范围,显而易见是后期增入的书目。但后期增补的书目在《艺文志》中并未标明,令我们难以准确的整理出姚氏的编撰部分,这是十分可惜的。

宣统《湖北通志》的编修过程可谓曲折艰难,而《艺文志》部分的作者也因史料的缺失而无法简单指出,笔者通过文献考证还原了编撰过程和编修人员。《艺文志》作者姚振宗在史书中传记简略却评价甚高,其思想和贡献主要体现在姚氏后期的《后汉艺文志》《三国艺文志》和《隋书经籍志考证》等书中。但考姚氏目录学思想的过程,却须以《湖北艺文志》为发轫,是书辑录体的撰写体例对姚氏后期著述有着很大影响,据姚氏年谱,姚振宗在编《湖北艺文志》时受到启发,了解到目录学如经学之有古今,从而激发了姚氏对中古诸朝目录学的研究。考证出姚氏所编《湖北艺文志》大体尚保存于《湖北艺文志》,这便于姚氏学术脉络和治学方法的研究者可以作更深一步探究。现存《宣统艺文志》在一定程度上可以作为姚氏史志目录的滥觞来对待。