忆华东师大中文系的名师们

2019-04-18汪寿明

汪寿明

1958年秋,我负笈进入华东师大中文系,倏忽至今已过去一个甲子了。自1962年毕业留在中文系任教,后虽从中文系调至对外汉语系,但我在师大的绝大部分时间还是在中文系。我求学时教过我的或工作后给过我教诲的中文系的老师,除徐中玉等几位人瑞外,很多都已驾鹤西归了,但前尘往事仍经常浮现在眼前。

徐中玉先生为中文系的建设费尽心血

2014年12月17日晚,第六届“上海市文学艺术奖”给12位先生颁发了“终身成就奖”,其中一位就是徐中玉先生。

徐先生生于1915年,今年已103岁了。我入学时,他本该风华正茂,但因1957年“大鸣大放”时主张大学里应“教授治校”“学术至上”,于是在1958年初戴上“右派”帽子,被剥夺了上讲台的资格。1960年摘去帽子,1961年我始得聆听先生的讲课。他给我们开设的是“中国古代文论选”,在学校文史楼三楼的一间大教室里,先生身板笔挺,脸庞棱角分明,用带有苏南口音的普通话,中气十足地给我们讲《诗经》的“温柔敦厚”“兴观群怨”“思无邪”,讲刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》,讲杜甫的《戏为六绝句》,等等。先生讲课极为严谨,“经院”味很浓,经常手持卡片,广征博引。后来得知,先生治学勤于手抄笔录,积下卡片几万张,约计手书逾三千万字!

“文革”结束,先生担任了中文系主任,后当名誉系主任,还负责民盟华东师大委员会的工作;于此期间,我先担任了古代汉语教研室主任,后当系副主任,又加入了民盟。虽与先生专业不同,然而接触还是多了起来。先生主持中文系工作时已年过花甲,但他还是以充沛的精力,为中文系的建设费尽心血。他十分重视对学生的培养,在系里试行免修制、学分制、选修课制等;当时研究生尚未正式开始招生,他提出了“定向培养”模式,即有志于学业的高年级本科生,可根据自己在某些方面的特长选择导师,经考试合格,随导师“定向培养”。今天著名的文艺评论家毛时安,当时是1978级的学生,他就是通过这种方式成为“定向培养”生而受到先生亲炙的。那时还有个别学生入学前就已发表了一些不错的小说或诗歌,入学后又十分勤于写文学作品,如赵丽宏、孙颙等,根据这一情况,先生提出创作上取得成绩的学生,可用文学作品代替毕业论文,这为“华东师大作家群”的形成也起了一定的推波助澜作用。因工作关系,有时我要去先生家,每次去总见他书桌上摊着稿子,不是他自己写的,就是在审别人的。当时先生担任着《文艺理论研究》《古代文学理论研究》以及《中文自学指导》三本杂志的主编,他为这几本杂志可谓殚精竭虑。上世纪80年代初,先生和南京大学匡亚明校长联合发起恢复“大学语文”课,这在新中国的高等教育史上应留下浓重的一笔。由先生主编的《大学语文》教材一版再版,至今已是第十版,总印数超过了2000万册!

1995年初春,我受《群言》杂志的委托,在先生家那间十分简朴的客厅兼书房里对先生作了一次专访,先生谈了他是如何走上文学道路的,谈了在这条路上老舍、游国恩、台静农、洪深等人对他的影响,谈了他对当时文学界情况的一些看法,谈了培养研究生的体会等等。这篇访谈后来发表在《群言》1995年第6期上。通过这次访谈,我对先生有了更进一步的了解,感到先生的心态成熟而不失激情、厚重却依然清纯,是一位外冷内热、外刚内柔的人。

可惜近年来先生身体一直违和,祝愿他老人家延年益寿!

不与人争胜的钱谷融先生

钱谷融先生(1919—2017)也是第六届“上海市文学艺术奖”“终身成就奖”的获得者。先生原名国荣,谷融是他的笔名。我刚进入华东师大中文系学习时,先生正因1957年发表了《论“文学是人学”》一文而受到批判。后听说由于许杰、徐中玉、施蛰存都已被打成“右派”,当时上海市的主要负责人、毛主席的“好学生”就发话说,都是死老虎将来批判起来没意思,要留两个活老虎,这样先生才得以躲过一劫,没当上“右派”,成了“漏网之鱼”。先生给我们上“中国现代文学”课已是50年代末、60年代初了。时间久远,讲课的具体内容已记不真切了,但先生上课时的风采依然历历在目。每次上课,先生总是西装革履,头上戴一顶贝雷帽,外穿一件西装大衣,风度翩翩。讲着讲着,似乎有些热了,于是边讲边把大衣脱下,搁到讲台椅子的背上;讲着讲着,似乎又有些热了,于是再把西服的上装脱下。这样潇洒的镜头就定格在我的脑海里。

和先生相熟是在我留校之后。我留校后的指导老师史存直先生和先生同住师大二村,他们又是繞长风公园碧萝湖散步的伙伴,性格也较相近。从史先生处我知道先生是位外圆内方之人。上世纪70年代初,我和先生一起到大丰五七干校接受教育,休息日,常见先生或坐在宿舍床上,或端张小凳子坐在宿舍门口,手捧一本《世说新语》读着。由此我知道先生非常喜欢《世说新语》。前两年,先生把自己收藏的许多书籍都分送给了学生,只留下为数不多的一些,其中却有六个不同版本的《世说新语》,可见先生对这部书的热爱!先生说,《世说》一段段的,适合平时随意翻翻。但从先生的为人来看,我感到,其实他更爱的是那种追求真我、任性适意的“魏晋风度”。1987年我加入了民盟,1988年起我担任了系副主任,分管研究生工作,先生又继李锐夫先生之后担任了民盟华东师大的负责人,这样我与先生的联系就更多了。当时招收研究生,先生要求入学考必须考一篇作文,其他专业的导师似乎均无此要求。为此,我曾与先生聊起过,他说:从作文里可以看出这学生是否有“灵气”,至于专业知识是可以补的。先生为人十分谦和,我每次去先生家,他总是让阿姨泡茶,还拿出糖果糕点之类的,离开时一定要亲自送我到楼梯口,目送我下楼;每次与先生通电话,他总要问一声“小刘”好(我爱人姓刘)。

90年代中期,我调离中文系,与先生工作上的联系少了,但有时还去先生家,去时曾几次见到他与他的学生殷国明教授在阳台上下象棋。先生对我说,他棋艺不高,只是喜欢而已;并问我是否愿意与他对弈。一则我住在校外,二则自己的下棋水平实在太差,所以始终没能与先生下过一次棋!

2015年,在华东师大夜大学中文系1980届毕业35周年的纪念活动上见到先生,他风采依旧。我问先生还去长风公园散步吗?他说,天好时还是每天午后去,但不是绕碧萝湖走,而只在湖边小坐一会;我问先生还常下象棋吗?他说,不常下了。先生带着慈祥的笑容问我,“小刘”还好吗?

2016年11月,先生以98岁高龄出席了第九次全国作家代表大会。先生回沪后,我和“小刘”一起去拜望了他。先生一个人坐在藤椅上,正看着中央电视台戏曲频道播放的戏曲节目。他明显消瘦了许多,但仍精神矍铄。谈话中他说这次作代会自己并非是年龄最大的,马识途比自己还要年长,只是马老未与会;先生又同我们谈了近期的日常饮食起居;也谈及余嘉锡的《世说新语笺疏》和徐震堮的《世说新语校笺》。当然,他还多次对“小刘”说,很久不见了。临别时,先生执意将我们送到了门口!

2017年教师节,我打了个电话给先生,祝他节日快乐。从电话中听,先生带有一点吴侬软语的普通话声音仍是那样的舒扬,中气还很足。通话快结束时,先生又要我问“小刘”好!挂了电话,我向“小刘”转告了先生的问候,还商量着等过了国庆长假、天稍凉快些,约先生一起吃饭。我们有这个心愿已很久,还与他学生倪文尖教授商量过,但一直未能实现,心想今秋无论如何一定要完成这一心愿!谁知9月28日收到文尖的微信,告知先生驾鹤西归了!我无法相信!然而,经过核实,最终确认先生与我们真的是天人永隔了!想不到教师节的一通电话竟成了诀别!我们一起吃饭的心愿永远无法实现了!

2017年10月2日在龙华殡仪馆大厅又见到了先生,他躺在鲜花丛中,头上仍戴着贝雷帽,依然一脸慈祥,可我们再也听不到他那娓娓动听、带有苏南口音的话语了!

先生生前常说自己“无能”“懒散”,其实在我看来,这正是先生深受“魏晋风度”影响的一种“清静无为”的处世风格,无论处于怎样的境况都能安之若素。先生曾这样评说他的老师伍叔傥:“他潇洒的风度,豁达的襟怀,淡于名利,不屑与人争胜的飘然不群的气貌,却使我无限心醉。”我心仪钱先生的也正是他那“潇洒的风度,豁达的襟怀,淡于名利,不屑与人争胜的飘然不群的气貌”!

两位Shi先生

我们中文系当年有两位Shi先生,名字的音也较为近似:施蛰存(1905-2003) 和史存直(1904-1994),一位是搞文学的,一位是搞语言的。我留校工作、尤其是“文革”之后,常有人问我:你们系里Shi先生好吗?开始我还以为问的是史存直,后来才搞清楚他们很多人问的是施蛰存,因为两位先生都姓Shi!

史先生是我入学后不久就认识的,他还是我留校后的指导老师。先生为人性情耿介,治学严谨,生活清贫,待人真诚,早年参加革命,还有些传奇色彩。我和先生接触时间很长,他对我学习、生活各方面的影響也很大。关于史先生我已另写了一篇短文,发表在《世纪》2017年第3期上,这里就不多说了。

施先生是赫赫有名的,然而我读大学四年从未与先生有过接触,从未受到过他的耳提面命,只是偶尔在中文系资料室的一隅见到过,他佝偻着身子在整理卡片,有时嘴上还叼着一个烟斗。给我的感觉他怎么也不像“洋场恶少”。知道先生曾翻译过保加利亚作家伊凡·伐佐夫的小说《轭下》,所以就专门从图书馆借了这本书来读。真正与先生接触,是“文革”开始之后。“文革”中有一段时间我也在资料室工作,与先生开始有了“点头之交”,慢慢发现他不仅能翻译,能写小说,并精通古典文学、碑帖之学,是位学识渊博、极富幽默的人。还听说先生早年曾加入过“CY”,即共青团,后因故脱离了。“文革”后有段时间,我住在愚园路桃源坊,先生的“北山楼”在愚园路岐山村旁邮局的楼上,相隔不远,过年总要去给先生拜个年。每次从邮局后门进去,因楼梯较暗,加之先生住房受到冲击,不少书屋里放不下,只得堆到了楼梯拐弯处,所以上楼梯时得格外小心翼翼。先生的房间朝南,窗边是一张大书桌,北墙放了一张小床。有时他穿着一袭睡袍坐在堆满了书报的书桌旁,手里夹着一支雪茄;有时他头戴一顶压发帽靠在小床上,手里捧着一本书,夹在铁床架子上的灯还亮着。先生耳背,与他交谈必须大声。他谈话的话题是古今中外,无所不涉。有一次说到了张爱玲,当时正掀起一股张爱玲热,先生认为把她捧得太高了。因我不是搞现代文学的,张的小说也读得甚少,所以没能与先生深谈。还有一次,先生说起了上海的石库门,他说这种建筑最好,三代人共同生活在一起,其乐融融!据听过先生课的学生对我说,他上课从来没有讲稿,不照本宣科。他为一个班级讲《项羽本纪》,复印了三家注本《史记》竖排本中的这一篇作教材,讲课时不仅讲正文,更是讲注文中的历史文化知识,引经据典,旁征博引,一学期下来,一篇《项羽本纪》都没讲完,而学生却获益良多。1993年先生米寿时获得了上海市文学艺术杰出贡献奖,他却说,这个奖应颁给年轻人,对我已没什么意义了。

两位Shi先生,个性迥异,史先生不苟言笑,施先生诙谐幽默,可我觉得他们还是有一些相似之处:早年都曾参加过革命;为人都正直,待人都真诚;都能奖挹后进。

古典文学教研室大家云集

我读书时,华东师大古典文学教研室的师资力量很强,给我们上课的有许多大家。

教《诗经》的是程俊英先生(1901-1993)。先生毕业于北京女子高等师范学校,受教于李大钊、胡适、黄侃等,曾参加过“五四”运动,听说还在李大钊执导的话剧《孔雀东南飞》里饰演过刘兰芝一角。在北京女高师时,和同学庐隐、王世瑛、陈定秀被称为“四公子”,1923年女作家庐隐就以“四公子”为题材写下小说《海滨故人》。先生身材不高,皮肤白皙,行为举止都显出大家闺秀的风范。在讲坛上她用甜甜的嗓音诵读“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”,给我们留下了极为深刻的印象。上世纪60年代初起担任系副主任,工作十分勤勉,常常可以看到她在系主任办公室里伏案疾书;对我们青年教师总是以女性特有的细腻关爱有加。先生外表柔弱,其实内心具有一股韧劲。抗战时期她在上海,和挚友郑振铎等人彼此以“保持民族气节”互勉;当时为偿还救治长子的医疗费用,忍痛卖掉家藏的《四部备要》等书籍,也绝不做有亏名节的事;抗战后,对国民党要人的拉拢,国社党朋友的邀请做官,全都置之不理。1964年,与她鹣鲽情深的丈夫、著名的心理学家张耀翔教授病故,我曾到万国殡仪馆参加追悼会。她育有三女、两男,但两女、两男均先她而去,即使在这种境遇下,先生仍顽强地工作着、生活着。她对《诗经》极有研究,硕果累累,晚年先后出版的《诗经漫话》《诗经译注》《诗经选译》《诗经注析》等著作,都受到学界的好评。上世纪90年代初,她还创作了长篇小说《落英缤纷》,作为《海滨故人》的续篇,写了“四公子”的传奇人生。

教古代诗歌的有徐震堮先生(1901-1986)。先生毕业于南京高等师范学堂,从吴梅学诗词曲之学。记得有一天晚上在文史楼一个教室,先生给我们讲诗时,神情十分黯淡,语气也非常清冷,讲到“马后桃花马前雪,教人争得不回头”两句,倍显凄楚,这情景至今难忘。后来才得知,就是在前一天,先生唯一的儿子因故意外身亡于北京!先生虽然教古代文学,其实对外国文学兴趣极浓,据先生说,他在大学学习时,自己的翻译曾受到当时教西洋文学的吴宓的称赞。先生通英、法、德、意、俄、西班牙六国语言,还精通世界语。有一次讲座,先生给我们讲了,他就是用一本意大利文版但丁《神曲》,再用一本《意大利—英文辞典》,开始学习意大利文;给我们讲了他曾几次学日文,但由于对日本侵略的愤恨,最终还是没能学下去;给我们讲了他对一位著名翻译家翻译法国作家福楼拜《包法利夫人》一书的看法,认为这位翻译家的翻译语言虽非常通顺、易读,但风格却与原著大相径庭,将原著具有贵族气的语言,译成了天桥卖艺人的语言,等等。传闻,“文革”刚过,学校还没很好安排先生的工作,当时北京某部门就提出,如华东师大不用此人,就准备将他调至北京搞世界语方面的工作,因先生曾用世界语向国外翻译介绍了大量中国文学作品,还用世界语创作了一些诗歌,流传于国外,在国际上很有影响。当然,学校还是没放先生北上,1982年师大成立“古籍整理研究所”,先生任第一任所长。

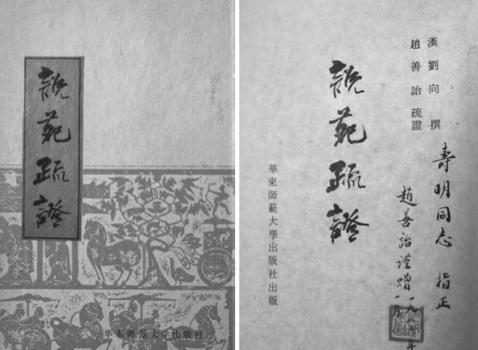

教古代文学的还有赵善诒先生(1911-1988)。先生毕业于光华大学。他为我们讲授南朝齐梁时范缜的《神灭论》,用软软的带苏州口音的普通话诵读“形者神之质,神者形之用”,娓娓地给我们解说范缜的无神论思想。文革前,先生担任系主任,那时每天早晨第一个出现在办公室、下班最后一个离开办公室的往往总是他。他非常关心青年教师的成长,不时去听一些青年教师的课,并提出意见。上世纪60年代初困难时期,有些青年教师生活较艰苦,他就会时不时地招呼几位教师一起到食堂吃午饭,仿佛不经意地多点几个菜,为这些教师改善一下伙食。有时他还会从手提的人造革包里拿出几个水果,说自己吃不了,硬分给大家。先生对青年教师慈爱有加,而对自己却要求甚严,困难时期,他觉得自己是个共产党员,应为国家分担忧愁,于是每月主动上缴党费100元,这笔钱在当时已是很大的数额了,差不多占他工资的一半,况且先生家庭负担也不轻,其公子因病英年早逝,留下尚年幼的孙子孙女,和他一起生活。文革后,一次我去先生家,无意中聊到《菜根谭》一书,他说明洪应明的这本书谈人生、修养、处世等,很有意思,可惜没有很好加以校勘,听说日本对此书比较重视,他们从中学到不少企业管理思想等。那段时间我正在教日本驻沪总领事汉语,他办公室里挂着一幅字写的正是《菜根谭》里的一句:“风来疏竹,风过而竹不留声;雁渡寒潭,雁去而潭不留影”。我同这位总领事说起了《菜根谭》一书,他说确实日本不少企业家很重视此书。后来他帮我从日本带来了几本不同版本的《菜根谭》,我拿着这几本书到先生家,先生同我谈了希望我校点、疏证该书的一些想法,遗憾的是,后来由于种种原因,我至今未能完成先生交代的这事,深感汗颜!

教教材教法的老师

师范生必须学会教书,所以语文教材教法是必修课。教我们教材教法的有葉百丰(1913-1986)先生。

叶先生系桐城后人,家学底子甚好,据说早年曾从郑孝胥学过诗文,对书法也颇有研究。他身材中等,略显瘦削,因患肺病动过手术,左肺被切除,肋骨拿掉两根,故人稍有点儿肩高肩低。他上课时对我们说,合格的中学教师必须具备三个一:能写一手好板书,能说一口标准的普通话,肚子里要有一百篇古诗文。有一次,他和我们讲起解放前他在一所中学教课时的事:他踏上讲坛,把讲稿放在讲台上,这天准备讲的是《左传》中“郑伯克段于鄢”,他拿粉笔在黑板上写了一个题目,等掉转身时发现桌上的讲稿居然不翼而飞!他心知这是学生调皮,在掂量自己,于是不慌不忙,又转过身去,拿粉笔在黑板上写“初,郑武公娶于申,曰武姜。生庄公及共叔段。庄公寤生,惊姜氏,故名曰寤生……”一字不差地把整篇文章写到黑板上,于是学生心服口服,乖乖地听讲了。先生说过,到餐馆光看菜单而不曾尝过就不知菜的味道究竟如何,所以教师一定要“下水”,自己动手写。先生指导一位青年教师,就要他用文言文写作,这位青年教师在文章里用了“全心全意”一语,先生从文言文角度帮他改为“全其心意”。

以上所记的一些碎片,只是雪泥鸿爪。我这辈子感到幸福的是,能在大学里受到众多大家巨擘的亲炙。除了以上提到的那些老师之外,还有著名作家王西彦先生给我们讲鲁迅,黄侃再传弟子刘锐先生给我们讲古代汉语,语言学家丁勉哉先生、林祥楣先生给我们讲现代汉语,词学大师吴梅弟子万云骏先生教我们宋词,黄节弟子郝昺衡先生教我们先秦散文,作家谭维翰先生教我们语文教材教法……然而由于自己天资愚鲁,属驽马铅刀之曹,加之生性懒散,无探幽穷赜之志,故学术上未有建树,实在赧颜愧对师长!

(作者为华东师大对外汉语系教授、上海市文史研究馆馆员)