资源依赖、投资便利化与长期经济增长

2019-04-17协天紫光李江龙

协天紫光 李江龙

摘要:长期经济增长取决于能够利用的资源以及如何利用资源,后者取决于人的行为(包括制度)。更为根本的问题是,资源的贫富可能会影响人的行为。发展经验表明,很难在资源丰富与长期经济更快增长之间建立正向联系。本文认为,对资源的依赖可能腐蚀一国的投资便利性,进而阻碍生产性投资,这为“资源诅咒”提供了一种新的发生机制。能最大化利用自然资源优势的国家能够为持续发展奠定基础,但资源依赖导致的“政府失灵”可能会构成长期经济增长的挑战。

关键词:资源依赖;资源诅咒;投资便利性;政府失灵;经济增长

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2019(02)-0051-15

一、引言与文献综述

传统发展经济学认为,丰裕的自然资源可以转化为资本,成为经济增长的关键性因素之一。然而,从17世纪的西班牙,到19和20世纪的俄罗斯,再到二战后的委内瑞拉、尼日利亚、海湾石油国等,这些拥有丰富自然资源的国家,与同时期其他国家相比,经济增长速度明显缓慢[1]。而一些资源贫乏的国家,如17世纪的荷兰,19世纪的瑞士与日本,以及20世纪70年代的“亚洲四小龙”,却都表现出了强劲的增长态势[2]。在此,我们对这个问题做一个初步的经验观察。我们选取了全球107个主要国家作为分析样本,测算自1990—2013年间这些国家人均GDP的增长率。结果发现,25个样本国年均增速超过3%,占全样本的23.4%;而在10个年均资源依赖度超过20%的样本国中,仅有1个国家年均增幅超過3%。从一个较长的时间范围来看,资源丰裕国家可能经历更缓慢的经济增长。

那么,资源为什么会对经济增长产生“诅咒”?政治学家主要从资源收入诱发寻租、腐败和内战等角度出发,而经济学家则从“挤出”逻辑入手,认为资源开发挤出了驱动经济增长的某些因素,从而导致经济发展停滞。20世纪50年代开始,结构主义经济学家认为资源开发和国内其他产业几乎没有联系,不能刺激其他经济部门增长,并且资源出口使贸易条件恶化,不利于经济发展。20世纪70年代后,发展中国家虽将资源企业收归国有,政府也有能力培养产业联系,但随着运输成本下降,在资源开采地加工资源的优势逐渐消失,更加弱化了资源部门和本地制造业的联系,进一步阻碍了经济增长。20世纪80年代开始,“荷兰病”成为了解释“资源诅咒”的主流观点。其中Sachs和Warner[3]的研究虽然不是最早的,但无疑却是最有影响的,他们提出了“荷兰病内生经济增长模型”,认为一国包括可贸易的自然资源部门、可贸易的非自然资源部门以及不可贸易部门,自然资源禀赋越大,对不可贸易产品的需求就越大,从而分配给制造业部门的劳动力和资本就越少,导致制造业萎缩和经济增长减缓。之后所有相关文献都以其为基础和参照物[4],认为新资源的出现或资源价格的飙升将引起本币升值,同时农业、制造业的劳动力和资本将转入资源部门,导致这些产业的衰退和经济发展停滞[5]。但是,“荷兰病”也有可能不成立,不仅理论假设缺乏事实支持[6],而且发展中国家劳动力充足,以及国际资本的流动都可能抵消国内要素的稀缺与配置失衡。进入21世纪,许多学者尝试从教育、创新与人力资本视角解释资源与经济增长的内在关系。Sachs和Warner[7]认为自然资源使潜在创新者流向资源部门,挤出了制造业的创新活动与行为。Papyrakis和Gerlagh[8]则认为资源繁荣降低了政府和个人对人力资本的投资,甚至指出资源丰裕的国家缺乏投资教育的动力。

但是,一些经济学家并不同意资源诅咒的假设。一方面,他们坚信世界经济史上也不乏资源促进经济发展的实例,比如挪威、博茨瓦纳与印度尼西亚;另一方面,他们认为资源诅咒的实证研究不能完全令人信服,如Sala-I-Martin[9]检验了62种经济增长文献中常用的经济变量,他发现选取不同的自然丰裕度指标时往往会得到不一致的结论。而Brunnschweiler[10]的研究则进一步证明了资源对收入水平有积极作用。

综上可知,已有的文献解释“资源诅咒”主要认为资源繁荣导致了制造业部门的萎缩,但与初级产品出口部门相比,制造业部门具有学习、积累和传承效应,承担着一个国家技术创新和企业家培育的使命,制造业衰退会降低一国的劳动生产率,更会使一国经济失去活力[11]。另一方面,与工业产品价格和其他产品价格相比,矿产品和农产品价格具有长期下行的趋势。因为初级产品的国际需求是缺乏弹性的,即随着收入持续增加,人们在初级产品的消费将相对减少。所以,一个国家仅仅关注于自然资源的开采是错误的,若不实现工业化,仅仅依靠自然资源出口,长期来看,这个国家将会处在贫困之中。

开放经济的视角下,资本与技术(甚至劳动力)可以自由流动,制造业部门萎缩的另一个原因可能是资源丰裕的国家没有足够的能力或者缺乏足够的激励来为本国和外来投资提供便利。具体而言,资源依赖国政府往往认为资源开发有竞争优势,并且初级产品生产所需原始投资少,资源才是最重要的财富,相关配套设施与服务都应以资源产业为中心[12]。这样的逻辑可能符合“比较优势”理论,但资源部门产业关联度低、技术准入门槛低、制度环境要求低,常常导致该国政府缺乏推进投资便利化建设的激励,从而形成了资源依赖阻碍投资便利化发展的不利局面。但如果投资便利化水平无法得到相应提高,那么随着投资率上升,最终可能导致投资效率下降。换言之,工业化需要刺激本国投资同时(或者)吸引跨国公司资金与技术的支持,这些都需要政府推动便利化的投资环境建设。如果经济体的投资便利化水平不能同步提高,国内投资或者国际资本流入量的增加却可能导致投资收益的下降,有限的资源反而会被浪费,故资源依赖大国制造业部门资本形成或者吸引外资的数量将越来越少,质量将越来越低,直接制约了经济的长期增长与发展。

基于此,本文将在重新检验是否存在“资源诅咒”假设的基础上,详细讨论投资便利化这一传导机制和相应的政策意义。本文的边际贡献在于:第一,国内学者对资源诅咒效应的存在性进行实证检验时,绝大多数以区域作为研究对象

只有徐康宁和邵军[2]在Sachs和Warner[3]基础上以世界各国的经济增长差异为研究对象,对自然禀赋与经济增长之间的相关性进行了分析和检验。[ZW)],研究各省区或者地级市自然资源与经济增长的内在关系[13-14],国际视野的研究少有涉及,而本文将以全球107个样本国的经济增长差异为研究对象,对资源依赖与经济增长之间的关系进行分析和检验;第二,本文系统地评估了样本国投资便利化的建设状况,并首次从该视角提出和验证了“资源诅咒”可能发生的一种新机制,丰富了研究视角;第三,从实证方法来看,国内外学者多采用动态面板数据考察“资源诅咒”假设,但资源丰裕程度对经济体的经济发展具有长期的影响,而经济增长的横截面模型更适合于考察各种长期影响因素[15],因此,本文将通过横截面模型,对“资源诅咒”的存在性、内在机制及调节效应进行更为可靠的估计与验证。

二、理论分析与研究假设

相关经济增长理论认为,投资是经济增长的主要驱动力[16],而便利化的投资环境则是吸引投资的根本保障[17]。但资源大国对自然资源的依赖,可能会使政府缺乏改善投资便利化环境的动力,不单不利于吸引高质量的跨国投资,而且也将抑制国内企业投资,最终导致制造业衰败、企业倒闭、工人失业与经济动荡。但另一方面,如果政府合理使用资源租金,推进投资便利化建设,加速工业化进程,使生产要素流向高效率部门,则可以有效缓解资源依赖对长期经济增长的不利影响,并成功跨越“资源诅咒”陷阱。因此,我们将在明晰投资便利化概念的基础上,详细论述这一理论机制。

当前,有关投资便利化概念的界定尚未达成统一,狭义的投资便利化指通过投资程序和手续的简化,以及适用法律和规定的协调,为跨国投资创造一个公正的、透明的和可预期的投资环境。而广义的投资便利化则包括政府采取的一系列旨在吸引外国投资,并在投资周期的全部阶段上使其管理有效性和效率达到最大化的行动或做法。换言之,广义的投资便利化不仅涵盖了狭义投资便利化规定的各项内容,还涉及东道国政府在人力资本培育、金融服务咨询与基础设施建设等方面的努力。考虑到广义投资便利化研究的内容更全面,也更符合国际投资的实际情况与需要,本文将从广义投资便利化的本质与内涵出发,通过进一步借鉴《投资便利化行动计划》(IFAP)、《营商环境报告》(DBR)以及《世界投资报告》(WIR)中的最新体制规则和评价思想,将投资便利化建设的内容定义为营商环境建设、劳动供给环境建设、金融服务环境建设、政策供给环境建设与基础设施环境建设五大方面。并在此基础上,分别论证资源依赖对投资便利化五大方面建设的阻碍作用,以及政府加强五大方面建设对“资源诅咒”的调节效应。

1.营商环境(B)

营商环境建设强调跨国投资活动的市场化、简约化与透明化,但过度依赖自然资源派生了寻租、腐败与专政[12]。不仅繁琐了投资手续流程,还延长了项目审批周期,更加剧了“打点”和“走后门”等非生产性行为,不利于营商便利化建设。但另一方面,如果资源依赖大国政府加强营商环境建设,则可以通过两种渠道促进经济长期增长:一是可以提高生产性私人投资。营商环境改善不仅有利于吸引跨国投资,更有利于国内私人投资的增加,而投资来源的多样化有利于东道国产业结构的合理化,并逐步降低政府对资源采掘与出口的依赖性,实现包容性增长。二是可以增加社会创业活动[18]。良好的营商环境可以降低创业的开办成本,为各类商业创新模式提供激励与实现的机会,促进市场化竞争,保证资源流入高效率与创新型部门,实现经济的可持续增长。据此提出研究假设1a和1b。

假设1a:资源依赖对营商环境建设有负向阻碍作用;

假设1b:若资源依赖国政府加强营商环境建设,可对“资源诅咒”产生正向调节作用。

2.劳动供给环境(L)

国际直接投资相对于国际贸易的市场进入程度更深,对东道国劳动力素质要求更高,而高技能化的人力资本可以降低学习成本[19],使投资活动便捷化、高效化与现代化。但相较制造业而言,资源部门产业关联度小,技术准入门槛低,正外部性作用弱,并不需要很高的人力资本投入[8]。因此,资源依赖大国(尤其是部分非洲与南美洲国家)缺乏推动人力资本增长的动力,从而使得具备专业化技能的劳动力严重匮乏。但另一方面,如果资源依赖大国政府加强人力资本投入,则可以通过两种渠道促进经济长期增长:一是吸引技术密集型投资。世界银行的调查显示,人力资本积累状况已成为跨国公司投资区位选择的首要因素,人力资本的积累不仅有助于对接高端产业,更有利于吸引技术密集型投資,从而促进产业价值链的升级,实现经济的包容性增长。二是能够使资本和劳动等要素产生递增收益。Romer[20]认为人力资本具有知识溢出性,在实现自身递增收益的同时,也能使资本和劳动等要素产生递增收益,且这种递增收益将使整个经济的规模收益递增,并导致无约束的长期增长。据此提出研究假设2a和2b。

假设2a:资源依赖对劳动供给环境建设有负向阻碍作用;

假设2b:若资源依赖国政府加强劳动供给环境建设,可对“资源诅咒”产生正向调节作用。

3.金融服务环境(F)

良好的金融服务环境可以为企业融资提供便捷、并通过建立早期金融风险预警系统,优化现行结算体系,促进投资便利化建设。但金融服务发展也需要依托于发达的制造业和生产性服务业,更依赖于稳定的政权。而资源依赖大国不仅多处于战乱[21],且容易受到新资源和资源价格的冲击,引发资本错配,导致制造业的萎缩与衰退[5],从而间接制约了金融服务业的发展;与此同时,金融发展水平的提高和金融资本的充足,易使金融机构的逐利性凸显,大量金融资本将流入高回报率和高流通率的虚拟经济市场,挤占了资源产业再生产的资金。因此,资源大国长期对金融服务的发展持消极态度。但另一方面,如果资源依赖大国政府加强金融服务建设,则可以通过两种渠道促进经济长期增长:一是提高资本配置效率。现代市场经济的投资活动以金融为媒介,健全的金融服务可以减少信息与交易成本,提高资本配置效率,降低经营风险,促进实体经济投资收益率的上升[22]。二是优化经济结构。帕特里克的“需求追随”或“供给领先”理论认为经济结构的优化离不开金融结构的转变。健全的金融服务可以扩大风险型投资,尤其是有利于推动项目周期长、外部性大与不确定性高的基础研发型投资,从而间接促进社会的技术进步,优化经济结构,实现经济的高速增长。据此提出研究假设3a和3b。

假设3a:资源依赖对金融服务环境建设有负向阻碍作用;

假设3b:若资源依赖国政府加强金融服务环境建设,可对“资源诅咒”产生正向调节作用。

4.政策供给环境(P)

良好的政策供给环境是企业准确预知政府在未来是否、何时以及如何改变现行经济政策的基础,也是企业降低海外投资的风险与不确定性,实现跨国投资活动的连续化与便捷化的前提条件。但是,铁腕领导人或者团体为了争夺和控制自然资源,难以建立一个透明、公正与可预测的政策环境。甚至,丰富的自然资源将沦为政府寻租的工具[23],不仅降低了国家的制度质量,更弱化了政府的治理能力。同时,资源依赖也不利于产权保护[24]。资源的开采、加工与出口并不涉及前沿科技与高端技术,故资源大国政府缺乏完善产权(尤其是知识产权)保护制度的动力。因此,过度依赖自然资源将恶化制度环境。但另一方面,如果资源依赖大国政府加强政策环境建设,则可以通过两种渠道促进经济长期增长:一是培育企业家才能。企业家的成长与其所处的政策环境密不可分,如果政府加强产权保护、严格监管寻租及腐败行为,企业家则可以将更多才能配置到创新性生产活动中,并减少贿赂和寻租等非生产性行为,从而促进经济快速增长。二是提高企业技术吸收能力。吸收能力作为企业认知、学习与消化来自企业外部知识的能力,不仅受企业自身研发水平的影响,更依托于外部的政策安排[25]。良好的政策环境可以降低交易费用,提高信息透明度,减少经济活动中的风险与不确定性,增强企业的技术吸收能力,促进产品附加值的攀升,实现经济的包容性增长。据此提出研究假设4a和4b:

假设4a:资源依赖对政策供给环境建设有负向阻碍作用;

假设4b:若资源依赖国政府加强政策供给环境建设,可对“资源诅咒”产生正向调节作用。

5.基础设施环境(Q)

提升基建质量是吸引跨国资本的重要途径,也是推动投资便利化诸多方面发展的基础。但资源型國家基础设施建设更多是服务于资源的开采、加工与运输,而不是根据生产性部门的需要来规划建设。但现实情况是自然资源往往集中于偏僻、人烟稀少与人迹罕至的地区

例如,作为主要石油开采国之一的尼日利亚,其石油储量和产量集中分布在较为落后的东南部尼日尔河三角洲地带。[ZW)],从而使得国内基础设施分布不均衡、不科学与不合理,严重扭曲了基础设施建设;与此同时,资源繁荣是战争的导火索,历史上爆发的众多战役都源于对自然资源的争夺与控制[21],而战争不仅导致了政权频繁的更替,增加了投资者资产被剥夺的风险,更摧毁了大量基础设施,降低了资源大国的基建质量。因此,资源依赖不利于基础设施建设。但另一方面,如果资源依赖国政府合理推动基建发展,则可以通过两种渠道促进经济长期增长:一是促进城镇化发展。基础设施建设可以推动城镇化进程,而城镇化加速了人口的集聚,激发了横向和纵向的学习效用(即马歇尔的“劳动力池效应”),扩大了知识的溢出范围,摊薄了可共享的固定成本,提高了企业生产率,实现了经济的可持续性增长。二是促进经济中心和增长极的出现。在人口集聚的基础上,完善的基础设施网络还可以节约产品和服务的运输时间,降低调整成本,加速资本的空间集聚,将企业生产环节的各个阶段联系在一起,增强企业的学习效应和竞争效应,形成新的经济中心和增长极,推动经济发展。据此提出研究假设5a和5b。

假设5a:资源依赖对基础设施建设有负向阻碍作用;

假设5b:若资源依赖国政府加强基础设施建设,可对“资源诅咒”产生正向调节作用。

三、投资便利化指标体系的构建与测度

(一)投资便利化指标体系的构建

当前,有关贸易便利化测度的研究已十分丰富,但投资便利化自2008年首次作为一个单独的议题在APEC高官会(SOM)上被提出以来,并没有得到学术界应有的重视,较少文献从定量角度对投资便利化展开深入独立的研究。然而,投资便利化与贸易便利化虽在研究对象上存在差异,但评价思想和基本原则却是统一的。具体而言,投资便利化更强调企业实体投资环境的开放度,而贸易便利化则更重视货物跨境流动过程中的便利性,但二者均旨在建设一个可预测的、透明公正的、简约高效的商业环境。因此,本文在借鉴贸易便利化评价框架的基础上,结合实际研究的需要,从营商环境、劳动供给环境、金融服务环境、政策供给环境与基础设施环境五大方面实现投资便利化指标体系的构建与拓展,具体如表1所示。

第一,以评估实体投资营商环境的指标替换货物跨境流动效率的指标,即以“营商环境”替换“海关环境”。贸易便利化指标体系多选用“清关程序的效率”“进出口时间”“进出口手续总数”等衡量“海关环境”[26],与之类似,我们以“开办企业的程序和时间”“执行合同所需的程序和时间”“商业规则对外商直接投资的影响效率”等衡量“营商环境”。

第二,国际投资相对于国际贸易的市场进入程度更深,直接雇佣当地劳动的可能性更大,而世界银行开展的多项调查表明全球各国在劳动人口质量与人力资本积累方面差异较大。因此,本文通过引入“员工培训程度”“科学家和工程师可用性”“教育体系质量”等指标,进一步考察了劳动供给异质性对投资便利化建设的影响,使评价体系更加科学全面。

第三,国际直接投资相较国际贸易而言,融资贷款要求更高,金融监管要求更严,服务对象要求更广。而中国国际贸易促进委员会连续多年开展的中国对外投资现状及意向调查表明:有超过60%的企业认为,融资困难和金融风险是制约企业对外投资的主要原因。因此,本文通过引入“股票市场融资能力”“获得贷款难易度”“风险资本可用性”等指标,从不同金融部门、不同服务对象与不同业务属性所涉及的方方面面,衡量了金融服务环境对投资便利化发展的影响状况,使指标体系构建简洁而不失针对性。

第四,传统投资政策指导原则片面强调外资保护与优惠[27],并不利于建立一个开放、非歧视和可预见的政策环境。詹晓宁[28]指出投资便利化建设应具备效用和效率,各国不能过度依赖投资鼓励及优惠政策,更不能为吸引外资降低社会、环境等标准,从而损害可持续发展目标。因此,本文考量东道国政策环境的指标重实施效率,轻片面优惠,使指标设计能够有效融入国际投资体制改革与可持续发展的国际投资政策环境建设。

第五,以评估东道国整体基础设施建设状况的指标替换货物跨境运输效率的指标,即以“基础设施环境”替换“港口效率”。海运仍是国际贸易的主要运输方式,港口效率对贸易便利化发展意义重大。但投资活动有别于货物跨境运输,其更关注东道国整体基础设施的建设状况。因此,本文以“公路基础设施质量”“铁路基础设施质量”“航空运输基础设施质量”替换“物流竞争力”“装运负担能力”“运输的及时性”等指标,使投资便利化的评价框架更具针对性与准确性。

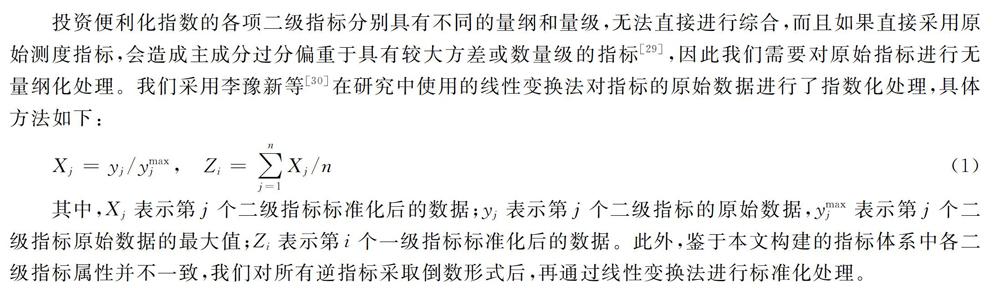

(二)投资便利化指标体系的测度

在投资便利化指标体系构建的基础上,我们采用主成分分析法来获得各一级指标和二级指标的权重,进而求得投资便利化总指数,作为后续实证分析的数据基础。

1.数据来源与对象选择

考虑到数据一致性和可获得性,本文数据均来自历年《全球竞争力报告》(GCR)、《营商环境报告》(DBR)与《全球信息技术报告》(GITR),时间跨度为2008—2013年。选取2008年为起始年份,是因为2008年爆发的全球金融危机极大地影响了样本国家的经济发展,使得部分指标产生了较大波动,为了保证相关数据的稳定性,本文以2008年为研究起点。而选取2013年为收尾年份,则主要是考虑到其为目前所有相关数据均能获得的最新时点。另一方面,通过匹配GCR、DBR和GITR中的数据,可获得的样本国家达到151个,由于部分样本国相关指标数据缺失,尤其是“铁路基础设施质量”数据缺失严重,最终取得完整信息的国家为107个。其中,欧洲国家38个,亚洲国家23个,南美洲国家11个,北美洲国家8个,非洲国家25个,大洋洲国家2个。

3.指标权重的确定

首先,为了判断变量是否适用于因子分析,我们进行了KMO检验和Bartletts球形检验,其中KMO值为0.929,远高于0.5,而Bartletts球形检验的P值为0.000,远小于0.05,表明本文所选取的原始变量之间存在相关性,适合于做因子分析。其次,对上述规范化的指标值进行主成分分析,使方差最大化旋转,最终得到主因子得分和每个主因子的方程贡献率

本文共提取了四个主成分,限于篇幅,并未汇报,备索。[ZW)]。再次,根据上述四个主成分表达式,分别以每个主成分方差贡献率为权重,对指标在四个主成分线性组合中的系数做加权平均。一级指标的权重为各一级指标下二级指标权重总和与所有一级指标下二级指标权重总和的比值。最后,再分别用一级指标权重乘以标准化后的规范值,相加求和后得到各国投资便利化的综合评价指数。

(三)投资便利化发展现状的评估

如表2所示,全球六大洲(南极洲除外)投资便利化发展现状差距较大,投资便利化指数由高到低分别为:大洋洲、欧洲、北美洲、亚洲、非洲与南美洲,其中南美洲的投资便利化指数仅为大洋洲的62.14%,非洲的投资便利化指数也仅为大洋洲的63.27%。而不同大洲内部发展也极不均衡,如北欧与西欧的投资便利化水平远高于东欧与南欧;亚洲投资便利化建设的优势区域主要集中于东南亚、东亚与西亚;非洲地区投资便利化整体发展形势不容乐观,但相较东非、中非与西非而言,南非与北非仍体现出一定的竞争力。从具体国别来看,投资便利化建设强国多为大洋洲、欧洲与北美洲的发达经济体,如澳大利亚、新西兰、芬兰、瑞典、加拿大等;而投资便利化建设较为落后的多为南美洲与非洲的欠发达国家,如委内瑞拉、巴拉圭、毛里塔尼亚与阿尔及利亚等。可见,投资便利化水平高的国家(或地区),经济发展状况也更为出色,而投资便利化水平低的国家(或地区)则与之相反,这也为下文的逻辑分析提供了初步的证据。

(二)变量选取

1.因变量

经济产出水平的衡量是一个比较复杂的问题。大量动态面板数据采用GDP增长率衡量一国经济增长情况[13]。但在动态面板模型下,GDP增长率仅能考察资源度量的短期变化对经济增长的短期影响[15],而本文更想关注自然资源在长期经济增长过程中扮演的角色。所以使用人均GDP而非GDP增长率为因变量,更符合本文横截面模型设定的需要,且可以考察经济增长在长期积累后的表现。具体数据主要来源于Penn World Table 9.0。

2.核心解释变量

资源依赖的度量在学界争议较大。一方面,大量文献混淆了资源禀赋与资源依赖的概念[4],资源禀赋是绝对度量值,反映一国或一个地区的资源总量,而资源依赖是相对度量值,反映一国或一个地区经济对资源的依赖程度。而实践表明,不同的测量方法,将得到不同的结果[10]。大量研究表明自然资源丰裕有利于经济增长[31],而对自然资源的过度依赖才是“资源诅咒”的成因所在[32]。因此,核心解释变量选取资源依赖而非资源禀赋。

另一方面,关于如何测度资源依赖,学界也尚未达成统一。最常见的是资源出口占GDP的比重(GDP度量法)或者资源出口占出口总额的比重(出口度量法)

该方法是以Sachs和Warner[3]的经典文献为基础的比值度量法,具体包括GDP度量法和出口度量法。[ZW)],但该测度方法可能会低估资源依赖对经济产出的影响。因为资源开采与出口可以直接作用于经济产出,而自然资源的“非出口”行为也会间接影响经济发展

通过直接出口自然资源换取财富,是影响经济产出最便捷的方式,但同时也是导致“资源诅咒”最主要的方式,所以仅关注资源的直接出口对经济产出的影响可能无法测度“资源诅咒”的所有部分。[ZW)]。因此,与Bhattacharyya和Collier[33]的研究一致,我们选用“自然资源对GDP的贡献度”衡量资源依赖,即以一国所有自然资源的租金占GDP的比例评估该国资源依赖与经济发展间的关系。使用该方法测度资源依賴不仅可以衡量资源贸易获得的直接收入,更可以解决自然资源作为生产性中间投入品(非出口部分的自然资源)对该国经济产出的间接作用,使资源依赖的度量更加准确、合理。具体数据主要来源于世界银行发展指标数据库(WDI)。

3.控制变量

我们选取的控制变量包括是否为沿海国家的虚拟变量[7],各国的纬度[34]以及是否为沿海国家与各国1990年人均GDP的交乘项[15],均为现有文献中常见的一些影响经济增长的长期因素。国家是否沿海以及所处纬度分别记为coai(沿海国家为1,内陆国家为0)和lati。大量的动态面板模型还添加了物质资本投入、人力资本投入、技术创新投入等变量[32],但考虑到动态面板模型仅能考察资源度量的短期变化对经济增长的短期影响,故控制上述短期投入变量意义重大,而本文设定的横截面模型主要研究各种长期因素对经济增长的影响,因而是否控制短期投入就显得不是那么重要了。

五、实证分析

(一)结果与机制:资源依赖是否通过影响投资便利化造成了“资源诅咒”

为了从国别层面重新检验“资源诅咒”假说,我们采用全球107个样本国2013年数据进行回归分析,具体估计结果如表3所示。

表3中,当仅以各国人均GDP与资源丰裕度回归时,系数为-0.031,且通过了显著性水平为1%的显著性检验。在分别控制初始条件(1990年人均GDP)、是否为沿海国家、各国纬度等变量后,回归系数仍然为负,且在统计上非常显著,P值均小于0.05。这表明国家自然资源的依赖程度与经济增长之间呈现显著的负相关性,支持“资源诅咒”假设。初始人均GDP的系数显著小于1,表明在控制其他因素的条件下,初始产出较高的国家长期经济增长率较低,与条件收敛假说的预测一致。此外,第(5)列中纬度变量系数并不显著,而是否为沿海国家的系数显著为正,表明各国所处的纬度位置和温度带可能并不是决定其经济发展水平的主要因素,而便利的对外开放条件却可以对其经济增长产生重要影响。对于大宗贸易,海运成本远低于陆上运输,内陆国与其他国家商贸交往不便,不利于发展对外贸易,从而造成经济发展的劣势处于相近纬度的蒙古与韩国就是较好的例证,通过出口导向型发展战略,韩国实现经济快速发展,而深居内陆导致蒙古难以发展与大部分国家的贸易往来。

在表3第(5)列的基础上,我们进行了分年度回归,结果均显示一国对自然资源的依赖程度与长期经济增长之间呈现显著的负相关性, “资源诅咒”现象存在(如表4所示)。其中, 资源依赖系数虽在2009年发生较大波动,但整体而言,其绝对值仍处于上升趋势,表明随着经济与科技的发展,“资源诅咒”的负面效应将越来越大由于资源产品的供给和需求弹性都较小,因此受到外生冲击时,资源大宗商品的价格往往呈现较大波动。2008年开始的全球金融危机,导致全球大宗商品价格暴跌,对于资源依赖程度比较高的国家,其经济面临的负面冲击比其他国家更大。[ZW)]。2008年的跨国数据表明,平均而言,资源依赖度每增加1%,长期的年均经济增长率下降0.072%(即1.30%÷18);而2013年,资源依赖度每增加1%,长期的年均经济增长率下降0.087%(即2.00%÷23)。考虑到全球年均经济增长率仅2%~3%,资源依赖对长期经济增长负面影响的幅度是非常明显的。更加重要的是,“资源诅咒”可能会形成恶性循环圈,即一国对资源的依赖会降低经济发展速度,为了解决经济停滞,便会加大资源的开采与出口,提高资源的依赖度,从而进一步抑制了经济的长期增长,反反复复,形成恶性循环,这也可能是导致非洲和南美洲等资源大国长期经济发展停滞的重要原因。

前面的研究发现,“资源诅咒”现象的确存在,但是更令我们感兴趣的是,“资源诅咒”为什么会存在?已有文献主要认为资源依赖将挤出国内制造业的劳动力、物质资本以及创新投入,从而导致制造业的衰退与经济增长的停滞。这样的解释主要基于“挤出”逻辑,尤其是国内不同行业间的“挤出”效应。但在开放的经济环境下,劳动力、资本与技术可以跨国流动,东道国更需要通过提升投资便利化水平,吸引外商直接投资,促进产业结构的优化,推动本国经济增长。但是,一国对自然资源的依赖,是否会阻碍投资便利化建设,抑制国内资本投资、跨国资本流入和技术引进,从而降低长期经济增长速度,导致“资源诅咒”?

如表5所示,资源依赖对一国投资便利化建设有显著负向影响,资源依赖度高的国家,投资便利化水平低,而资源依赖度低的国家,投资便利化水平高。初始条件的系数显著为正,表明较高的经济发展水平往往伴随着便利的投资环境经济发展水平可能是国家治理能力的信号。一般而言,经济发展良好,说明这个国家政府治理程度较高,制度建设较为完备。[ZW)]。是否为沿海国家系数为正,却不显著,表明沿海与内陆并不意味着投资便利化水平的差异(至少这种差异在统计上不显著),更重要的因素可能在于是否有相关配套基础设施建设、良好的法律金融服务体系等。

为了验证投资便利化建设能否改善“资源诅咒”,我们在初始横截面计量模型的基础上,引入了资源依赖与投资便利化建设的交乘项,实证分析了投资便利化建设对“资源诅咒”的调节效应。如表6所示,交乘项系数在不同年份均显著为正,说明投资便利化建设对“资源诅咒”具有正向调节作用。结合表5和表6可以发现,资源的开采和产能的擴大,可以实现经济的增长并扩大就业,但自然资源的收入不足以真正解决包容性增长问题。因为产权是集中的(自然资源通常由私人企业或者政府部门掌握),自然资源部门的收益不会主动向其他部门广泛分散,自然资源丰富的国家的经济增长是否具有可持续性,在很大程度上取决于非自然资源部门的劳动生产率能否得到提高,尤其是制造业部门的发展状况。但现实情况是,资源大国收入分配不平衡,国内储蓄难以满足经济增长所需的投资,非自然资源部门发展动力不足。但如果资源依赖大国政府合理利用自然资源租金,推进投资便利化建设,则可以有效吸引技术密集型的外资,更可以加快国内工业化发展道路的建设。加拿大、挪威和澳大利亚都是资源大国,但这些国家成为了“资源祝福”的典例,其中关键的原因是这些国家政府重视对外开放,并积极营造便利化的投资环境(在测度的全球107个样本国中,加拿大、挪威和澳大利亚投资便利化指数排名依次为5、10与11),吸引大型跨国企业的资金与技术,发展总部经济,促进国内制造业的高端化,实现经济的包容性增长。而投资便利化水平低的资源大国,如尼日利亚、阿尔及利亚与委内瑞拉(在测度的全球107个样本国中,尼日利亚、 阿尔及利亚与委内瑞拉投资便利化指数排名依次为83、103与107),往往仅能吸引政治外交型投资、国际援助型投资和资源寻求型投资,这些投资模式对东道国产业转型与升级的推动作用小,并主要流入资源部门,导致产业结构单一,经济波动较大大量数据表明,在国际市场上,石油和天然气等自然资源的价格波动性最大。[ZW)],增长动力较小,最终形成“资源诅咒”。

(二)进一步讨论:投资便利化造成“资源诅咒”的多个渠道

在前文中,我们首先验证了是否存在“资源诅咒”,其次通过一个新的视角(投资便利化)解释了“资源诅咒”发生的原因,最后考察了资源依赖大国能否通过投资便利化建设跨越“资源诅咒”陷阱。但是,投资便利化建设涉及一国投资环境的诸多方面,我们有必要从投资便利化建设的不同渠道出发,进一步细化资源依赖对投资便利化建设的影响,并检验各大方面建设对“资源诅咒”的调节作用。

如表7所示,资源依赖在投资便利化的不同方面做被解释变量时系数均显著为负,表明资源依赖对营商环境、劳动供给环境、金融服务环境、政策供给环境与基础设施环境均有负向影响,这也分别验证了本文的假设1a至假设5a。可能的原因是,资源依赖大国往往产业结构单一资源部门产业关联度低,资源繁荣也意味着产业结构单一。[ZW)],在资源部门繁荣的同时,并不能有效支撑金融服务部门的发展。另外,政府为了控制与争夺自然资源,可能引发战争、独裁与专政,在动荡的环境下,铁腕领导人或团体,不可能建立良好的营商环境与制度环境,也不利于基础设施建设资源依赖大国政府为了控制自然资源将增加军费投入,从而挤出了基建投入。甚至于,由于某些战略需要,争夺资源的作战双方可能主动毁坏部分桥梁、电网与铁路,从而更不利于基础设施建设。[ZW)],[JP2]更不可能发展教育,扩大人力资本投入。因此,一国政府对自然资源的依赖最终将严重制约投资便利化各大方面的发展。

与前文类似,我们进一步引入了资源依赖与投资便利化不同方面的交乘项,实证分析了投资便利化不同渠道建设对“资源诅咒”的调节效应。如表8所示,各个交乘项均显著为正,表明投资便利化建设的五大方面均对“资源诅咒”具有正向调节作用,这也分别验证了本文的假设1b至假设5b。此外,根据回归系数可以看出,投资营商环境的系数最大,且通过了显著性水平为1%的显著性检验,表明推动营商环境建设将成为资源依赖大国成功跨越“资源诅咒”陷阱的根本所在。

(三)稳健性检验与内生性处理

为了确保本文基准结论的准确性,我们将从以下四个方面对主要回归结果进行稳健性检验:第一,控制物质资本投入(Capi)与人力资本投入(Humi)。大量动态面板模型还添加了物质资本投入和人力资本投入等短期投入变量,本文虽研究资源依赖对经济增长的长期影响,但为了保证估计结果的穩健性,我们在原有模型的基础上同时控制了物质资本投入和人力资本投入借鉴主流文献做法,以各国资本存量作为物质资本投入的替代指标,以各国人力资本指数作为人力资本投入的替代指标,具体数据来源于Penn World Table 9.0。[ZW)];第二,选取子样本。借鉴Sachs和Warner[7]的研究,在原有回归模型的基础上,仅估计非热带国家样本;第三,替换核心解释变量。借鉴主流文献的出口度量法,以资源出口占出口总额的比重衡量资源依赖度,并重新估计资源依赖对经济增长的长期影响及投资便利化建设对“资源诅咒”的调节效应;第四,考察资源依赖对经济增长的短期影响。通过控制物质资本投入、人力资本投入、对外开放度(Opei)对外开放度以各国贸易总额占GDP的比重衡量,具体数据来源于世界银行发展指标数据库(WDI)。[ZW)]、滞后一期人均GDP的自然对数(ln(Yi-1))等变量,实证分析资源依赖对经济增长的短期影响。

此外,资源依赖的度量指标可能和经济增长之间还存在反向因果关系,我们也考虑了可能存在的内生性问题。我们分别将资源依赖的度量数据滞后三年和五年作为工具变量(IV),并采用二阶段最小二乘法(2SLS)重新估计。将资源依赖变量滞后多期作为工具变量,一方面是由于内生解释变量与其滞后变量相关,另一方面则是由于滞后变量已经发生,故为“前定”,可能与当期的扰动项并不相关,符合工具变量选取的基本原则。

整体而言,在考虑了稳健性与内生性后,资源依赖仍显著阻碍了长期经济增长,而其他控制变量,无论是回归系数还是显著性程度都与前文结果几乎一致,表明本文的研究结论是可信与稳健的。

六、总结与讨论

作为重要的生产要素,自然资源应该是实现长期经济增长从而解决贫困问题的源泉之一。但是,近40年来很多资源丰裕国家的增长历史表明,资源丰裕对实现一国快速经济增长并不是充分条件,反而更可能成为一种经济增长的陷阱。因此,“资源诅咒”现象是否存在、形成机制和破解之道,成为兼具理论高度和现实意义的重要研究课题。

基于数据可得性,本文选取了107个国家作为分析样本,采用跨国横截面数据进行回归分析

采用横截面数据进行回归分析主要是为了避免面板数据计量模型和“资源诅咒”经济理论之间的不一致性。[ZW)]。结果表明,资源依赖与长期经济增长之间存在显著的负相关。平均而言,资源租金占GDP的比重每提高12%,长期经济增速将下降1%。即使将更多影响长期经济绩效的变量纳入回归方程,比如纬度、对外开放条件等,结果依然稳健。通过对不同年度进行回归,我们发现“资源诅咒”负面影响呈现增大的趋势,并可能形成“依赖资源—经济增速低—更加依赖资源”的恶性循环。

本文从投资便利化视角解读了资源依赖影响长期经济增长的传导机制。直观而言,因为大部分自然资源是可耗竭的,来源于这些自然资源的租金终将不可持续,理性的政府应该提供良好的投资便利性,以吸引外来投资并有利于将资源租金积累为本国物质资本或人力资本,为未来长期经济增长的可持续性打下基础。

因此,理性的资源型国家政府需要通过提供更好的投资便利性,从而让资源租金转化为国民财富的初始积累,为其后进一步的工业化和产业多元化奠定基础,解决未来资源租金不可持续的经济发展问题。但是,如果资源型国家政府缺乏推进投资便利化建设的实际行动,那可以作为“政府失灵”的一种表现。本文的结果支持了这种“政府失灵”的传导机制:我们发现资源依赖往往伴随更低的投资便利性,进而对长期经济增长造成负面影响。

但需要特别指出的是,本文的结果并非表达了对资源型国家长期经济增长的悲观,而是表明只要采取适宜的政策就有可能使资源丰富的国家避免落入“资源诅咒”的陷阱。关键在于如何动用资源租金,使这些租金能够并有激励投资于长期经济增长所需的人力資本和社会生产基本建设。为此,理性的资源大国政府应加强石油、天然气和矿产收入管理的透明度,强化问责机制,合理支配资源租金,从局部到整体,逐步推进投资便利化各大方面的建设。

一方面,政府应定期公开披露自然资源部门的相关信息,打破公民与政府、政府内部各部门之间的信息不对称,使公众对政府石油、天然气和矿产租金的转移和使用进行有效地监督,确保自然资源收入不被少数精英阶层攫取。事实上,资源大国石油、天然气和矿产带来的收入是可观的,但因透明度和问责制的缺失,导致一些政府官员使用手中权力为自己谋取私利,挤占了原本可用于公共教育、金融服务和基础设施等便利化环境建设的资金。例如,从2007年至2010年,由于对大宗商品管理的不透明,安哥拉政府基金中有320亿美元不知去向,相当于该国国内生产总值的1/4。如果政府可以为采掘部门制定透明度准则,赋予公民、媒体和社会组织更多的监督权,则欠发达的资源大国将有更充足的资金用于投资便利化建设。

另一方面,政府应因势利导,利用可动员的有限资源和施政能力,从局部到整体,逐步推进投资便利化各大方面的建设。以营商环境为例,资源依赖大国营商环境普遍较差,但政府可以合理支配资源租金在局部地区先建立经济特区和工业园区,为具有比较优势的产业提供局部有利的营商环境和基础设施以降低内外资民营企业生产、营销的交易费用,吸引资本密集型和技术密集型投资,实现特区和园区内的包容性增长。此后,政府可以进一步将局部地区取得的成功与经验在全国范围内加以推广,并逐步踏上技术创新、产业升级和结构转型的动态增长之路。

参考文献:

[1] Sachs J D, Warner A M.Fundamental sources of long-run growth[J].American Economic Review, 1997, 87(2): 184-188.

[2] 徐康宁, 邵军.自然禀赋与经济增长: 对“资源诅咒”命题的再检验[J].世界经济, 2006(11): 38-47.

[3] Sachs J, Warner A.Natural resource abundance and economic growth[R].NBER Working Papers, 1995, No.5398.

[4] 赵伟伟, 白永秀.资源诅咒实证研究的文献综述[J].世界经济文汇, 2009(6): 104-117.

[5] Corden W M, Neary J P.Booming sector and de-industrialisation in a small open economy[J].Economic Journal, 1982, 92(368): 825-848.

[6] Martin W, Mitra D.Productivity growth and convergence in agriculture versus manufacturing[J].Economic Development & Cultural Change, 2001, 49(2): 403-422.

[7] Sachs J D, Warner A M.The curse of natural resources[J].European Economic Review, 2001, 45(4): 827-838.

[8] Papyrakis E, Gerlagh R.The resource curse hypothesis and its transmission channels[J].Journal of Comparative Economics, 2004, 32(1): 181-193.

[9] Sala-I-Martin X X.I just ran two million regressions[J].American Economic Review, 1997, 87(2): 178-183.

[10]Brunnschweiler C N.Cursing the blessings? Natural resource abundance, institutions, and economic growth[J].World Development, 2008, 36(3): 399-419.

[11]Coxhead I.国际贸易和自然资源“诅咒”: 中国的增长威胁到东南亚地区的发展了吗?[J].经济学(季刊), 2006(1): 609-634.

[12]赵伟伟.相对资源诅咒理论及其中国的实证研究[D].西安: 西北大学, 2010.

[13]徐康宁, 王剑.自然资源丰裕程度与经济发展水平关系的研究[J].经济研究, 2006(1): 78-89.

[14]胡援成, 肖德勇.经济发展门槛与自然资源诅咒——基于我国省际层面的面板数据实证研究[J].管理世界, 2007(4): 15-23.

[15]方颖, 纪衍, 赵扬.中国是否存在“资源诅咒”[J].世界经济, 2011(4): 144-160.

[16]姚树洁, 冯根福, 韦开蕾.外商直接投资和经济增长的关系研究[J].经济研究, 2006(12): 35-46.

[17]张亚斌.“一带一路”投资便利化与中国对外直接投资选择——基于跨国面板数据及投资引力模型的实证研究[J].国际贸易问题, 2016(9): 165-176.

[18]董志強, 魏下海, 汤灿晴.制度软环境与经济发展——基于30个大城市营商环境的经验研究[J].管理世界, 2012(4): 9-20.

[19]赵领娣, 张磊, 李荣杰, 等.能源禀赋、人力资本与中国绿色经济绩效[J].当代经济科学, 2013(4): 74-84.

[20]Romer M, Romer P M.Endogenous technological change[R].NBER Working Papers, 1989.

[21]Angrist J D, Kugler A D.Rural windfall or a new resource curse? Coca, income, and civil conflict in Colombia[J].Review of Economics & Statistics, 2008, 90(2): 191-215.

[22]米建国, 李建伟.我国金融发展与经济增长关系的理论思考与实证分析[J].管理世界, 2002(4): 23-30.

[23]Acemoglu D, Johnson S, Robinson J A.Reversal of fortune: geography and institutions in the making of the modern world income distribution[J].Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(4): 1231-1294.

[24]Wenar L.Property rights and the resource curse[J].Philosophy & Public Affairs, 2008, 36(1): 2-32.

[25]Cassiman B, Veugelers R.R&D cooperation and spillovers: Some empirical evidence from Belgium[J].American Economic Review, 2002, 92(4): 1169-1184.

[26]孔庆峰, 董虹蔚.“一带一路”国家的贸易便利化水平测算与贸易潜力研究[J].国际贸易问题, 2015(12): 158-168.

[27]曾华群.“可持续发展的投资政策框架”与我国的对策[J].厦门大学学报(哲学社会科学版), 2013(6): 59-67.

[28]詹晓宁.全球投资治理新路径——解读《G20全球投资政策指导原则》[J].世界经济与政治, 2016(10): 4-18.

[29]钞小静, 惠康.中国经济增长质量的测度[J].数量经济技术经济研究, 2009(6): 75-86.

[30]李豫新, 郭颖慧.边境贸易便利化水平对中国新疆维吾尔自治区边境贸易流量的影响——基于贸易引力模型的实证分析[J].国际贸易问题, 2013(10): 120-128.

[31]Brunnschweiler C N, Bulte E H.The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herrings[J].Journal of Environmental Economics & Management, 2008, 55(3): 248-264.

[32]邵帅, 范美婷, 杨莉莉.资源产业依赖如何影响经济发展效率?——有条件资源诅咒假说的检验及解释[J].管理世界, 2013(2): 32-63.

[33]Bhattacharyya S, Collier P.Public capital in resource rich economies: Is there a curse?[R].Oxcarre Working Papers, No.2011-14, 2011.

[34]Alexeev M, Conrad R.The elusive curse of oil[J].Review of Economics & Statistics, 2009, 91(3): 586-598.