元末士人阶层私习天文的可能途径*

——以《草木子》为中心

2019-04-13王吉辰

王吉辰

(内蒙古师范大学 科技史研究院,内蒙古 呼和浩特 010022)

0 引言

自20世纪开始,中国天文学史整理研究小组的学者们在《中国天文学史》中提出:“历代统治者常严禁民间私习天文学,对天文学自身的发展带来消极的影响”[1]4这一观点之后,学界多沿用其说.[2]虽有朱锐[3]、江晓原[4-5]等学者对这一论断持保留意见,但对这一问题的正视与讨论却暂付阙如.近古以来的“天学禁令”,在多大程度上有影响力?非官方人士私习天文究竟有无可能?恐怕都是值得商榷的问题.

未曾参与过官方天文活动,也未曾受过官方天文机构教育的儒士,怎样在自己的头脑当中构建起天文学知识体系,专业天文学著作往往难以剥离出知识点的来源,①这里所说的专业天文学著作,主要指明代以前系统性讨论星占、历法、仪器等内容的专门性著作,如苏颂的《新仪象法要》、赵友钦的《革象新书》以及《开元占经》等著作.这些专门的天文学著作往往更体现出知识的系统性和原创性,其知识来源难以考证,部分著作还带有浓重的官方色彩,不像类书或笔记,采摭群书,辑录而成为碎片化的知识,更易寻找知识来源. 万历《栝苍汇纪》卷12载至正庚寅年(公元1350年)署县事府判叶琛曾荐试叶子奇,中第四,叶氏退而不仕.王世贞《弇山堂别集》卷20中引《草木子余录》所记载凉国公蓝玉之死在洪武二十六年(公元1393年).这是出自叶子奇的最晚的记录.文人的笔记中又少有集中讨论专业天文学内容的作品.元末明初,儒生叶子奇的笔记作品《草木子》恰好提供了一个剖析普通读书人天文学知识来源的样本.《草木子》一书中展示了元末明初的科学知识概貌,尤以大量篇幅谈论了宇宙观、异常天象观、历法、仪器、术数等内容在内的中国古代天文学知识.过去对《草木子》的研究常聚焦于叶子奇的创作背景及其史料价值,[6-8]对《草木子》一书中天文学内容的研究也多集中在讨论某一具体理论,[9]或论证某一则具体记录,[10-11]缺少对《草木子》所展现出的士人阶层天文学知识系统的整体性研究.文章试图通过梳理《草木子》一书的知识来源,以期对以上问题展开讨论.

1 叶子奇的师承与交游

叶子奇,字世杰,号静斋,大约生活在元顺帝继位前后至明建文帝继位以后(即公元1330-1400年)这段时间内,①这里所说的专业天文学著作,主要指明代以前系统性讨论星占、历法、仪器等内容的专门性著作,如苏颂的《新仪象法要》、赵友钦的《革象新书》以及《开元占经》等著作.这些专门的天文学著作往往更体现出知识的系统性和原创性,其知识来源难以考证,部分著作还带有浓重的官方色彩,不像类书或笔记,采摭群书,辑录而成为碎片化的知识,更易寻找知识来源. 万历《栝苍汇纪》卷12载至正庚寅年(公元1350年)署县事府判叶琛曾荐试叶子奇,中第四,叶氏退而不仕.王世贞《弇山堂别集》卷20中引《草木子余录》所记载凉国公蓝玉之死在洪武二十六年(公元1393年).这是出自叶子奇的最晚的记录.浙江龙泉人,是元末程朱之学在江浙的正统传人之一.按万斯同《儒林宗派》的记载,龙泉叶子奇与同乡好友章溢②章溢(1314-1369),字三益,龙泉人,明朝初年,朱元璋平定浙东后,将章溢与刘基、宋濂、叶琛征召至应天,世称“浙东四先生”.、胡深③胡深(1314-1365),字仲渊,龙泉人.、叶琛④叶琛(1314-1362),字景渊,丽水人.等人都师从龙泉人王毅,而王毅则师从许谦,许谦师从金履祥.[13]1-3许谦与金履祥皆是宋元之际金华学派大儒,由朱子门人黄干传承下来的这一支脉,从北山何基到王柏,再到金履祥、许谦,被称为“北山四先生”.他们是程朱学派在浙东的续传者,被视为朱子学正统,元明两代朱子理学的代表.从师承关系和学术谱系上来讲,叶子奇在元末明初之际的士人群体中的主流意义自不待多言.他的知识结构与系谱在同时代的读书人当中,是具有正统性的.

叶子奇一生的大多时间都寓居于浙江龙泉,明朝立国初年叶子奇曾短暂出仕岳州巴陵簿.即便如此,借助于师门的影响力,叶子奇仍得以与当时浙东的名士互有往来.叶子奇的同门张溢、叶琛与刘基、宋濂等人交好,相互之间皆有酬唱.⑤刘基有《雪中有怀章三益叶景渊》,宋濂有《忆与刘伯温章三益叶景渊三君子同上江表五六年间人事离合不齐而景渊已作土中人矣慨然有赋》.[12]61叶子奇虽未曾与他们一同出仕,却也与之有紧密联系.《国榷》引用许重熙的考辨,认为刘基出仕得益于叶子奇的力荐:“孙炎总制处州,龙泉叶子奇三上书荐基,炎奏闻,始聘.”[14]288另据乾隆时期《龙泉县志》卷10中说:“(项垒)博学能文,尤长于诗,若石抹宜孙、刘伯温、叶世杰辈皆相推重”.[15]宋濂还曾为叶子奇的《太玄本旨》撰写过序.⑥陆心源《皕宋楼藏书志》卷49载明代正德刊本《太玄本旨》在自序言前还有盛景季序与宋濂序.今文渊阁四库全书抄本《太玄本旨》仅有保留自序.而修订过《革象新书》,后与宋濂一同编写《元史》的王祎,曾在为叶子奇的业师王毅撰写的《龙泉王先生祠堂记》中说:“先生之没,门人胡君深既勒兵讨贼,申复仇之大义,又与章君溢等即其所居盖竹里为祠以祀之”,又说:“于是胡君、章君乃以记属于祎”.[16]124可见王祎曾受叶子奇的同门章溢、胡深所托,为其师撰写记文.而从“金华胡君翰所为墓志,宋君濂所为家传”一句,也可浅析王毅及其门徒与宋濂、胡翰等人的熟识情况.

士人阶层的知识来源与师承和其交际圈有着密切关系,师徒间的口传心授,友人间的闲谈话语均可以为士人个体提供知识来源,一些新知识或新思想也可以在交流中互通有无.一些因冷僻或昂贵原因导致士人个体无法购置的书籍,同样可以经由师友圈的借阅实现流通.在下文的讨论中我们将会看到《革象新书》《五轮沙漏铭》等新知识、新著作给叶子奇带来的影响.

可以看出叶子奇本人在元末明初士人阶层当中的身份地位,其儒学师承正统,与明初仕途显赫的刘基、宋濂等人皆有往来.

2 《草木子》中的天文学知识来源

下面对《草木子》一书中与天文有关的内容进行文本分析,并尝试寻找其天文学知识的来源.这首先基于一个事实:叶子奇的《草木子》一书主要是摘录众家之说而成,书中的大多数内容都可以找到直接或间接的出处,且相当一部分内容与原书相似程度较高.这就使得通过文本比对寻找其知识来源成为可能.

叶氏在《草木子》一书中并没有详细标注其内容的来源,因而除极个别语以朱子曰、张子曰或邵子曰开头,其他内容仅能通过文字间的匹配程度来寻找来源.另外,一些语句经过叶氏本人的转述,已经很难分辨出处,对于这类内容,我们则可以根据其文本阐释出的内容,追溯它们在存世作品中最早的出处作为来源.按照这种思路,即可建立一份《草木子》写作的“参考书目”,下面是对这份参考书目的讨论与分析.

今本《草木子》一书,共分八卷,分别为《管窥篇》《观物篇》《原道篇》《钩玄篇》《克谨篇》《杂制篇》《谈薮篇》《杂俎篇》,全书总计49,000余字,其中可以归入天文领域的有7,000余字,约占全书篇幅的七分之一.这些内容可以分为“宇宙本源”“天地结构”“异常天象”“历法计算”“星占方术”“天文仪器”“律历候气”.其中,关于“宇宙本源”和“天地结构”的论述主要分布在《管窥篇》和《原道篇》;“历法计算”与“星占方术”主要分布在《钩玄篇》;《克谨篇》记录了大量元末发生的异常天象;《杂制篇》包括了对于古代历法的评价以及对元代四种天文仪器的描述.这些内容涵盖了中国古代天文学的各个领域,为我们完整地呈现了元末明初儒生脑海中天文学知识体系的全貌.

笔者将这些内容与天文学有关的文本进行逐条分析,对文中包涵多个信息来源的语句进行拆分,最终得到了204个短句,共计7593字.这其中能够明确考据到来源的有158个短句,共计5850字.最终也就是77.04%的内容可以找到来源.①需要特别说明的是,叶子奇所记录的元末各类异常天象,有些出自叶氏本人的听闻或亲见,在叶子奇同时期以及《草木子》刊行以前的各类史籍与方志中无法找到相应的记录.为了便于统计,故将其所描述的天象最早出现在文献中的时间和来源进行统计,如日食、月食等在中国最早的记录,这样做的理由是:人们注意到某一天文现象,并进行记录,必然要用到相对应的天文学概念或专用名词,这些概念与词汇也是一种后天习得的知识,而且是渊源有自的.

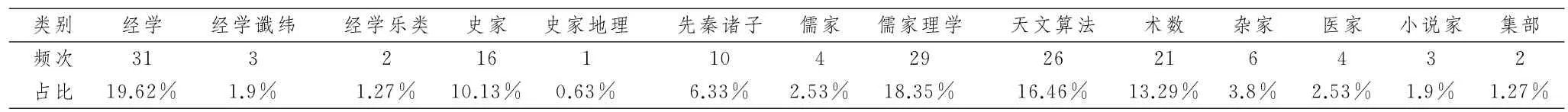

首先,将参考书目按照《四库全书总目提要》中的编目进行归类,参照余嘉锡《四库提要辨证》和《书目答问补正》中的编目进行整理(表1).②此处为了便于统计分析,将经学中的正经正注、列朝经注经说考证、小学类统一作为经学,并加入理学谶纬一项.将正史、编年史、纪事本末、古史、别史等归为史家类,将史部地理单列.集部亦不作详细区分.结果显示,《草木子》的“参考书目”主要来源于经学著作和儒家理学著作,分别占19.62%和18.35%.这显示出叶子奇的天文学知识始终以儒学知识为基本框架.自南宋理宗将朱子之学立为官学之后,这种知识结构在士人当中具有一定的典范性.天文历算类“参考书目”在数量上次之,占16.46%.来自经学、儒家理学和天文历算的内容填充了《草木子》一书中大半部分的天文学知识体系.此外,术数类知识也是其天文学知识体系的主要构成部分,数量占到了总体的13.29%.这些术数内容涉及星占、奇门遁甲、六壬、风角、命理、堪舆、择吉等诸多方面,与天文学以及数学、理学等均有着极为密切的关系,体现了士人阶层对于“通神明、顺性命”的执着追求.

史家类著作位列术数之后,占到10.13%,叶子奇所参考的史部类著作多集中在正史的天文、五行诸志当中.历代的天文、律历、诸志保存了系统完整的天文学知识,其中包括了天体结构说、历法、星官、星占、分野等内容,这也是当时士人阶层获取天文知识的主要途径.大约与叶子奇生活于同一时期的岳熙编纂《天文精义赋》,其内容的主要来源也是依据正史当中的记述.这也说明了史传在天文学知识传播中的重要作用.

表1 《草木子》天文学知识来源分类Tab.1 Classification of astronomical knowledge sources of Cao Mu Zi

表2 《草木子》参考著作年代分布Tab.2 Time distribution of references in Cao Mu Zi

其次,从统计结果来看,《草木子》中的天文学内容大量引用了前人的著作.其中被引用次数最多的著作是元代赵友钦的《革象新书》,而被引用次数最多的作者是南宋理学家朱熹,有12则条目直接引用或化用了朱熹的语录;其次是赵友钦和邵雍,各有11条.前文已经提到叶子奇的师承来源,乃是继承了程朱学派的余绪.朱熹和邵雍的天文学理论经过儒家的一番推崇,最终成为构成士人阶层天文学知识体系的基础.

第三,从《草木子》一书“参考书目”成书年代在历史时期中的分布情况来看(见表2):该书所涉及的天文学知识中,来自于汉代、宋代的天文学知识占到全部知识来源的34.81%和27.85%,其中尤其以西汉(20.89%)和北宋(16.46%)为主.而其他朝代的作品加起来对叶子奇成书的贡献不到一半.这似乎反映出汉代和宋代在中国古代天文学史上的重要意义,汉代是天文学知识体系的形成期,而两宋时期,涌现出了大量探讨天体运行和天地形成的哲学家.这种解释略显牵强,而更有可能的内在原因,是汉代和两宋时期天文学同时也是儒学体系的形成期和发展期,从前述经学与儒家理学对于叶子奇的影响来看,似乎更能说明这一问题.叶子奇的天文学知识脉络充分显示出,他所掌握的天文学并非以新知识的产生和旧知识的迭代为发展路径,而是倚傍着不断回归经典,以崇奉正统为核心的儒学发展路径前行.

2.1 儒家与天文学的交织

叶子奇的天文学水平在同时期的士人当中丝毫不显逊色,他以儒学为基础的知识框架与当时的士人阶层没有太大差别.叶子奇作为理学正统传人,不仅没有成为他探索天文学的阻碍,反而使他在穷理的深度上更具优势.在对朱熹和邵雍理论的吸收过程中,叶子奇摘取的内容大都具有一定的深度和广度,这必然是熟读经典著述的结果.

叶子奇对于日月食的理解几乎完全建立在宋代儒家理学的基础之上.他将宋代大儒张载和邵雍与朱熹的理论全部引述了一遍,在遇到相互矛盾的说法时,叶子奇采取的方法也是进行极为牵强的调和.《草木子》提到,“张子曰:‘月受日之光,不受日之精,相望中弦,则光为之食,精之不可以二也.’”①上海古籍出版社2012年出版的《草木子(外3种)》作“张子曰”,而中华书局1959年出版《元明史料笔记丛刊》本作“又曰”,按“月受日之光,不受日之精,相望中弦,则光为之食,精之不可以二也”一句出自《张子正蒙·参两篇》,据此,则上海古籍出版社所用版本应为是.张载认为日有精,月有魄,月体不发光,月受太阳之光.而日月相对时,阳胜于阴,所以日将月的光吸走.这也就是张载所说的:“日质本阴,月质本阳,故于朔望之际精魄反交,则光为之食矣.”[17]35《张子正蒙·参两篇》中的理论可以追溯到《淮南子·说山训》中的“月望,日夺其光,阴不可以乘阳也”.[18]525东汉以后,人们已经普遍接受了以月掩日解释日食的成因.故而叶氏说:“邵子曰:‘日食月以精,月食日以形,是以君子用智,小人用力’,此见君臣之理也”.[19]4日食月以精,即采用了张载的阴阳反交说,月食日以形,则指月掩日.至于其中所蕴含的“君子用智,小人用力”,则又是来自于邵雍《皇极经世书》中附会出来的理论,“日月之相食,数之交也,日望月则月食,月掩日则日食,犹水火之相克,是以君子用智,小人用力.”[20]120

朱熹注解《张子正蒙》时,对张载之说做了修正,并引入了“暗虚”的概念.“望时月食,谓之暗虚,盖火日外影,其中实暗,到望时,恰当著其中暗处,故月食失明.”[21]13朱熹认为日月对冲时,日不吸走月光,而是因为日中心暗虚无光,导致月无法接受日光.于是叶氏接下来也做了补充:“受光则稍偏,受精则正对,以月正对此黑晕之中,所以食也”.[19]4又以“火正当气焰之上,必有黑晕,观之灯烛可见”举例,以为中间的黑晕,即星家所谓“暗虚”.②暗虚作为中国天文学史上一个特有的重要词汇,陈美东先生在《中国古代天文思想》一书中对其有十分详尽的论述,从西汉时期的《京氏占》到成书于康熙年间《历象考成》,历代天学家都对“暗虚”提出了自己的看法,并主要将其分为月体暗虚说和地体暗虚说.叶子奇既保留了张载“精”的概念,又杂糅了朱熹“日体暗虚”的理论.

即便如此,叶子奇还是能够吸收较新颖的理论.对暗虚大小的认知,当时主流的说法是暗虚与日体同,赵友钦的《革象新书》与宋濂的《楚客对》都持这一观点.而元人史伯璿《管窥外篇》中提出暗虚大于日的理论:“但曰其大如日,则恐大不止于此.盖月食有历二三个时辰.若暗虚大只如日,则食安得如此久.”叶子奇故而得出了“日之食月,暗虚之精大,故食时辰多;月之食日,其形小,故食时辰少”[19]4的结论.

叶子奇还进一步阐释说:“月食,阴抗阳而不胜,犹可言也;日食,阴掩阳而胜之,不可言也”,“是以《春秋》书日食而不书月食”.[19]4《春秋公羊传》记载,日食时为鼓用牲于社,是“求乎阴之道也”.董仲舒在《春秋繁露》中则说:“大水者,阴灭阳也.阴灭阳者,卑胜尊也.日食亦然,皆下犯上,以贱伤贵者,逆节也.故鸣鼓而攻之,朱丝而胁之,为其不义也.”[22]525以朱丝营社是以阴抗阳,能够以此来应对日食“阴掩阳而胜”的结果.《草木子》此语,则可以明显看出来源于汉代董仲舒的天人感应思想.即便从前文来看,叶子奇对于月掩日已经有了较为明确的新认识,但他仍然不放弃旧学说,以阴阳来解释日月食.这既是一种文化认识上的惯性,也可以视为在旧学说和新认识中做出调和的努力.

王锡阐在《晓庵新法》一书的序言中提出,宋代历法分化为儒家历与历家历,认为儒者不知历数,术士不知历理.邵雍有“洛下闳但知历法,杨雄知历法,又知历理”之论,这一说法得到了朱熹等人的支持,也是宋元之际士人的一种普遍观念.

叶氏在《草木子·杂制篇》中说:

汉太初历,凡十九年七闰为一章,章者至朔分齐闰无余分也.二十七章五百一十三岁为一会,会者日月交会一终也.凡三会八十一章一千五百三十九岁为一统,闰朔并无余分,但非甲子岁首也.凡三统二百四十三章四千六百一十七岁为一元,至是闰朔并无余分,又值甲子岁首也.此扬子云拟之以作《太玄》也.唐《大衍历》亦以初年甲子日子时朔旦、冬至在岁次甲子之首,谓之至朔同日.第二十年为第二章首,复得至朔同日,然非甲子之先期夜半,乃是癸卯日卯时.第三十九年至朔同于癸未日午时.第五十八年为第四章首,至朔复同于癸亥日卯时.第七十七年至朔又复同于癸卯日子时,因其至朔同在夜半,与初年第一章同,遂以七十六年名一篰.篰者,蔽暗昧之时也.凡四章为一篰,总二十篰名曰一纪,计一千五百二十年,必然至朔同于甲子日之先期夜半,但非甲子岁首耳.总三纪积四千五百六十年,至朔同于甲子日之先期夜半,又甲子岁首,总会如初,名曰一元.此僧一行推之演大易也.历说虽多,不出此二家之术也.[19]4

从来源上看,以“唐大衍历”一句为限,前半段论汉《太初历》,内容与北宋司马光所撰《集注太玄经》相似,而后半部分所讨论的所谓唐《大衍历》的内容,实际来自于赵友钦的《革象新书》,内容与原文几乎相同,只是删减了部分文字.不同之处在于叶子奇在前半段加入了“此扬子云拟之以作《太玄》也”一句,后半部分在原文前增加了“唐《大衍历》”,而在原文后加入了“此僧一行推之演大易也”.两段文字的前半段内容是讨论了《三统历》的历元计算,即4617年为一个甲子日夜半同时又是朔旦冬至的循环周期.后者实际上是后汉《四分历》的历元计算方法,即认定4560年为一个循环周期.叶子奇认为,《太初历》为代表的“章会统元”法,以及唐《大衍历》为代表的“章蔀纪元”法,是历法的两种基本方法.叶氏说:“历说虽多,不出此二家之术也”.

杨雄准《易》造《玄》,又以《太玄》造历,取黄钟之仑八十一为日法,每首九赞,又调整赞数匹配一年中的日数.目的就在于通过数字建立历法与自然规律的联系.一行造《大衍历》,同样以《周易》来推导日法,取十九年为章法,以附会“天数终于九,地数终于十”.邵雍认为:“历不能无差.今之学历者,但知历法,不知历理.能布算者,甘公、石公也.落下闳但知历法,扬雄知历法又知历理”,又说“扬雄作玄,可谓‘见天地之心’也”.[20]157不难发现,邵雍所推崇的“知历理”实则以易历融合为标准,而实地测量数据和先进的计算方法,只能算作“知历法”的体现.邵雍之说,放在宋儒尊杨思潮的背景下,更易理解.叶氏同样将司马温公《集注太玄经》的内容摘录到《草木子》一书中.凡此种种,可知叶氏对杨雄及其造历思想的认可,正是其继承宋代理学道统的体现,也是宋代尊杨思潮的余绪.

另外,叶子奇在其另一部存世著作《太玄本旨》中,却也认为《太玄》附会律历,列举《太玄》中求而未通者八条,即便如此,叶氏仍以为《太玄》能成一家之学.对“儒家历”的推崇自元代中后期渐趋衰落,叶子奇作为受正统儒家学说影响者,既有推崇,也有理性的批判,他对于“历理”的态度暧昧,也是其所在时代学术思潮的体现.

2.2 史传中记载的天文学内容

历代官修史书中保存了大量古代天文学中与历法、星占有关的资料.中国古代天文学中最为隐秘的部分经由正史的刊刻传播而面向世人.正史当中的天文、五行志、星占学经典以及儒家典籍中保留的谶纬学说是传统星占学叙事的主要载体,也是叶子奇等人获取星占学知识的主要来源.“事—占—验”对应的逻辑和典范的异常天象叙事话语,共同成为中国传统星占学的主要理论范式.

《草木子·管窥篇》在论及彗孛时说:“彗孛之生,在东则西指,在西则东指,由其从日生也,此其常.又有东西偏扫者,又其变也.”唐代时,人们已经认识到彗尾的方向总是与太阳相背.《晋书·天文志》云:“彗体无光,傅日而为光,故夕见则东指,晨见则西指.在日南北,皆随日光而指,顿挫其芒,或长或短.”

在文献存储与共享学习空间都需要不断拓展空间的当下,本着合作共享、协同发展之目的,图书馆可以利用有限的馆舍,以较少的投入实现空间最大限度的合理利用,使馆藏低利用率文献得以长期保存和再利用。这其中联合存储书库有其建设的合理价值,应当予以考虑。

但叶子奇所说的“东西遍扫者”并非完全没有根据,《新唐书·天文志》中记载:

开成二年二月丙午,有彗星见于危,长七尺余,西指南斗;戊申在危西南,芒耀愈盛;癸丑在虚;辛酉,长丈余,西行稍南指;壬戌,在婺女,长二丈余,广三尺;癸亥,愈长且阔;三月甲子,在南斗;乙丑,长五丈,其末两岐,一指氐,一掩房;丙寅,长六丈,无岐,北指,在亢七度;丁卯,西北行,东指;己巳,长八丈余,在张;癸未,长三尺,在轩辕右不见.凡彗星晨出则西指,夕出则东指,乃常也,未有遍指四方,凌犯如此之甚者.[23]839

这条史料也存在于《文献通考》中,陈遵妫先生在《中国天文学史》一书中,曾经对此条记录有过分析,他引用卡惠尔和克劳密林的推算,认为此彗星有可能是哈雷彗星,并指出这颗彗星遍指四方和尾分两歧,是十分罕见的.[24]804如是,则《草木子》原文中的“偏”字似应作“徧”.在对于彗星的认识上,叶子奇既能够了解到彗星的一般规律,有能着眼于正史大量彗星记录中的特殊现象,必然是熟读经史,又能时常留心于异常天象的结果.

在《草木子·克谨篇》中,叶子奇以天人感应学说为基础,借用了大量正史当中保留的星占学基本理论和星占学概念,搜罗官方公告、时人著作、谣言等为素材,遵循“事—占—验”对应的星占学逻辑,完成了他个人编纂的末世“天文志”,笔者将另文讨论.

2.3 时人著作与新知识的传播

叶子奇的天文学知识极大地得益于当时的前沿知识和最新的学术作品、观点,更极端一些,由赵友钦撰写、王祎改定的《重修革象新书》,对叶子奇习得天文学知识起到了至关重要的作用.

以瓜来比喻浑天说中的天球结构,在赵友钦以前并不见这种说法.《朱子语类》中记载朱熹曾将两极比喻为门簨子、轮藏心、射糖盘子.赵友钦的《革象新书》首次将地之两极比作瓜之联蔓处和瓜之有花处,并将东西旋转最广处喻为瓜之腰围.赵友钦借此模型,以瓜有十二瓣来比喻天有十二次;这一模型也可以说明外在包裹的天球绕南北二极旋转的情况.叶子奇在《草木子》中称将南北极和赤道称为瓜之蒂、瓜之攒花处和瓜之腰围,可知是借鉴了赵友钦的说法.

《草木子·杂制篇》记载了叶子奇对于岁差的认识:

自古历多用一定之法,故未久而差,由不知天为动物,而岁亦略有差也.古历虽立差法,五十年差一度又太过,一百年差一度又不及,七十五年差一度,稍为近之,尚未精密.元朝以八十一年而差一度,箅已往,减一箅,箅将来,加一箅,始为精密,又随时以仪象.[19]57

这些讨论均来源于《革象新书》中的“日道岁差”一节,在对岁差问题的论述中,赵友钦提到了历代对岁差取值的不同,如“落下闳但据八百年差一度”,虞喜“五十年差一度”,“宋何承天以为岁差太速,故为百年差一度”,“隋刘焯又从而酌中,以七十五年差一度”.这也是叶子奇所说“五十年差一度又太过,一百年差一度又不及,七十五年差一度,稍为近之,尚未精密”的来源,而叶氏所说的“元朝以八十一年而差一度”并没有任何依据.《元史·历志》所载的《授时历议》谓“六十六年有奇,日却一度”,叶子奇的记录存在明显的错误.

郭守敬已经认识到杨忠辅发现的回归年长度古大今小的问题,并沿用了宋代杨忠辅《大统历》中的斗分差,即“周岁消长,百年各一”,其取值为百年差万分之一日.即《革象新书》中所述“然又谓周岁渐渐不同,上古岁策多,后世岁策少,如此则上古岁差少,后世岁差多,当今历法仿之,立加减岁策之法,上考往古,百年加一秒,下验将来,百岁减一秒,至元辛巳行用至今”.[25]叶氏也提到“箅已往,减一箅,箅将来,加一箅,始为精密,又随时以仪象”,[19]57可知叶子奇本人对于斗分差和岁实消长的理解几乎完全建立在《革象新书》的基础上.考虑到明代洪武十七年(1384年)《大统历》颁行时,新历法沿用《授时历》的基本内容,却将“岁实消长”弃之不用,就此一点而言,叶氏的认识并没有落后于当时的天文学水平,且至少在明初的天文技术官员之上.

宋元时期是中国历史上天文仪器制造的高峰期,这一时期,不仅官方主持建造的天文仪器大量涌现,民间的计时类仪器也有所发展.叶子奇在《草木子》就记录了六种元代的天文仪器,其中四种为郭守敬主持修造,即四丈高表、简仪、灯漏和玲珑仪;还有一种来自民间人士詹希元自造的计时仪器——五轮沙漏.

宋濂曾著《五轮沙漏铭》,详细论述了詹希元造五轮沙漏的形制.詹希元又名詹希原,字孟举,《明史》中有传记,附于詹同后,并称詹希原为詹同之从孙,并称其曾担任中书舍人.詹希元与叶子奇生活在同一时代,其制造五轮沙漏应当在《草木子》成书不久以前,①《五轮沙漏铭》谓“浦阳郑君永与希元游京师,因知其详,归而制之.”可知詹希元造五轮沙漏应在游历京师之后.又按《南雍志·卷七》载詹希原所书“敕建太学之碑”,其中落款处为洪武十五年,其官职为将仕郎铸印局副使,可见其时仍未升为中书舍人.《嘉靖九江府志·卷十四》所录“御制碑文”,其落款处为“洪武二十六年”,“从事郎中书舍人詹希原奉敕书丹拜篆”.从游京师到人中书舍人,由此可大约推测出詹希原的活动时间为元末明初时人,其制造五轮沙漏也应在洪武十五年在京任职以前.又有明人周述学著《神道大编历宗通议·卷十八》有“国初新安詹君希元始创之”云云,也可知“五轮沙漏”的制造对于叶子奇而言为近事.可算作是当时民间最新创制的计时仪器.宋濂是五轮沙漏早期的重要推广者,而宋濂与叶子奇的交际则可以使叶氏很早了解到这样的信息,并记入《草木子》一书中.

叶子奇的记载证明了由郭守敬制造的天文仪器在元末仍然有很大的影响力,郭守敬所造大明殿灯漏的技术核心,即流体提供动力的齿轮系,催生了五轮沙漏等新式仪器的出现.人们即便没有机会亲眼观看,仍然可以通过各种文字或口头的途径了解仪器的形制和原理.这些知识甚至完全可以用于指导仪器的仿制,如刘仙洲先生曾根据《五轮沙漏铭》所给出的沙漏形制和基本原理,绘制了相应的复原图稿.[26]

2008年北京天文馆联合众多专家复原玲珑仪,很大程度上也是参考了《草木子》中的记述.这些记载为民间人士对于天文仪器的制造与复原提供了可能.

2.4 其他知识与天文学的融汇

《草木子》一书中所反映出来的天文学,无法与儒学知识体系割裂.在这样一种天文学知识体系中,竟然也包含了生物学、物理学甚至是医学内容.这种学术思维正是从朱熹那里继承下来的“理一分殊”之旨所决定的,也反映出新儒学与天文学的交汇融合的特色.正如《草木子·管窥篇》中所言:“风、雨、云、雾、雷,天之用也;吹、喷、嘘、呵、呼,人之用也.天人一理也,但有小大之差耳.”[19]5

《草木子》所显示出来的天文学知识体系,也有儒释道合流的特点.《书斋夜话》的作者俞琰和《革象新书》的作者赵友钦,二者皆具有道家身份.叶氏所提到的“星术以七曜四余定所遇得失”[19]37,则可以上溯到唐代西域传入的《都利聿斯经》.在《草木子·钩玄篇》中,叶氏有一番论述:

佛居大地之阴,西域也,日必后照,地皆西倾,水皆西流也,故言性以空.孔子居大地之阳,中国也,日必先照,地皆东倾,水皆东流也,故言性以实.意者亦地气有以使之然欤?佛得性之影,儒得性之形,是以儒以明人,佛以明鬼.[19]37

叶氏之论新颖有趣,高度概括了儒家与释家学说的特色,并将自然地理环境和世界观的差异进行比较分析,体现了传统知识分子试图以阴阳学说与辩证思维来解释一切客观现象的努力.由此可见,儒家文化在发展中与道家、释家以及西方知识存在不断交融碰撞的过程,同时也反映了宋代以后儒生群体脑海中知识的复杂程度.

此外,《草木子》所反映出来的天文学知识体系中,也夹杂了一些来自于除天文学以外领域的理论.比如农学中根据影长测定来年水旱气候、农作物收成的理论,以及中医中常用的“阴阳互根”概念.再如唐人王冰在《重广补注黄帝内经素问》中说:“高山多雪,平川多雨,高山多寒,平川多热,则高下寒热可徵见矣”,[27]511用以解释地域不同寒热之气不同.而叶氏化用之,来阐述“雪寒在上,霜寒在下”的自然地理现象.

另外,《草木子》的天文学知识也对明清时期的中医理论产生了极大的影响.李时珍的《本草纲目》就多次引用了《草木子》一书.在中医理论方面,明人赵台鼎的《脉望》为后世修习丹道医学之要籍,书中大量引用了《草木子》,其中对于天地结构的论述被赵台鼎用以说明“人肖天地,养生之理取法天地焉”.[28]清人程林所撰的医学理论著作《医暇卮言》甚至有三分之一的篇幅都是抄自叶氏之说.由此也可以看出,在天人一理的引导下,人们对于自我身体的认知和对天文学的探索呈现出交互发展的趋势.

3 结语

中国古代官方禁止民间私习天文是天文学史研究中一个不可回避的话题.明人沈德符所撰《万历野获编》记载:“国初学天文有厉禁,习历者遣戍,造历者殊死”.《泰始律》《唐律疏议》《宋刑统》《大元通制条格》《大明律》中都可以查找到类似的天学禁令,可见皇家禁止私习天文一事有久远的历史传统.

而从前文对《草木子》一书知识来源的分析中,并不见源出于禁书的内容,诸如《太一雷公式》《推背图》等天文禁令中所提到的书目并没有出现在叶子奇可能引用的著作里.叶氏的参考书目,一半以上的内容取材于经学、儒家理学和天文历算类著作.

毫无疑问,儒家经典和正史著作包含了大量谶纬学说、天文思想、历法计算、星占事验等内容.这足以为读书人搭建起天文学知识的基本框架.先秦两汉的经学著作和宋代理学家朱熹、张载、邵雍等人的论著,在儒学传统中拥有正当合法性,都是官方所不可能禁止的.而叶子奇即便在《草木子·钩玄篇》中以大量篇幅讨论了百忌历、子平推命术、七曜星命学以及耶律楚材的《五星秘语》等内容,也只能表示叶子奇在当时能够看到,或至少能够了解到相关信息.

从知识结构上来看,《草木子》一书中的天文学知识体系呈现出与专业天文学家不同的特点.这种士人脑海中的天文学,无论是在发展路径上,还是在理论框架上,都带有浓重的儒学色彩.正如朱熹所言:“历象之学自是一家,若欲穷理亦不可以不讲”.[29]28-92由朱熹和邵雍等宋代鸿儒开启的对天象与历法进行探讨的风气,一直接续到西方传教士来华以后.儒家在很长一段历史时期内占据了主流思想的地位,正因如此,儒家与天文学之间的紧密联系就决定了针对天文学的禁令只能流于形式.而在“理学”的引导下,道家、释家的学说不时融入进天文学理论之中,而本着天人一理的哲学观念,包含对人类自身身体认知的医学也从《黄帝内经》开始,便开启了与天文学交互发展的先例.

宋元明三代,对于民间私习天文学的禁令虽然时时有之,但作为官方的一纸文书,更多出于政治上的考量,难以在实际操作中实现对新知识、新思想的查禁.这也决定了天文禁令在施行的过程中,不可能与天文学知识的发展同步更新.新的著作和理论在天文学者漫长的探索过程中不断涌现,这些最新的知识借助书籍或士人群体的交往不断蔓延扩散.官方想要借助一纸禁令实现对知识的控制,绝非易事.

最后需要指出的是,叶子奇的身世、学术背景和天文学水平未必能够代表当时士人群体的整体风貌,但其儒学的知识结构与参加科举、追求功名的大多数读书人应当是相似的.而文章关注的重点,在于叶子奇私习天文的途径,这条“通天之路”一旦存在,就预示着阻碍人们探索天空的黑暗闸门永远无法闭合.在这样一种背景下,民间私习天文的禁令也必然是有名无实.除了那些不愿意学习天文的人,就普通知识分子而言,这种禁令可能只停留在形式上,应当不至于成为阻碍他们探索神秘苍穹的坚硬铁幕.