圣经纪年与六个“世界年代”理论透过《格致奥略》传入的过程

2019-04-13杜鼎克AdDudink古伟瀛

□ [荷]杜鼎克(Ad Dudink) 著 古伟瀛 译

众所周知,亚兹提克(Aztec)、中国及埃及的历史纪年对于近代初期的欧洲学术界有很大的冲击。①Anthony Grafton, “Kircher’s Chronology,” Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything.Ed.Paula Findlen.New York: Routledge, 2004, p.172; Anthony Grafton, “The Chronology of the Flood,” Sintflut und Gedächtnis: Erinnern und Vergessen des Ursprungs.Ed.Martin Mulsow and Jan Assmann.München: Wilhelm Fink, 2006, pp.67—69; John W.Witek, “Chinese Chronology: A Source of Sino-European Widening Horizons in the Eighteenth Century,” Actes du IIIe colloque international de sinologie, Chantilly 1980: Appréciation par l’Europe de la tradition chinoise à partir du XVIIe siècle.Paris, 1983, pp.223—252.因为它们挑战了公元1546年特利腾大公会议(the Council of Trent)时认可的“正确”的创世纪年,这是由希伯来《旧约》(Old Testament)的拉丁译本——主要是大约在公元400年由译经家圣哲罗姆(Sophronius Eusebius Hieronymus Jerome,342—420)推导而来。依据武加大(Vulgata)译本推估出来的纪年,世界的创始大约发生在公元前3950年,而大洪水则发生在公元前2300年。然而在基督教会初期,另一种纪年也曾经流行一时,那就是七十贤士从希伯来文译成希腊文的《旧约》译本,这是在埃及的亚历山大港出版,专供公元前3世纪—公元前2世纪时住在当地讲希腊文的犹太人社区所使用。此版本(大约是在公元前250年翻译完成)在《创世记》篇章中表达了不同的历史纪年。①请参见Karen H.Jobes and Moisés Silva, Invitation to the Septuagint.Grand Rapids: Baker Academic, 2000, p.29:“‘七十贤士本(Septuagint)’这个词被使用得很混乱,造成人们以为这是一部统一的书的错误印象。有时,我们必须将最初的摩西五经(Pentateuch)——‘七十贤士本’的主体与其他章节(旧希腊文)的早期译文加以区别。……最早约在公元前250年在亚历山大被译出,而其他的希伯来《圣经》则是在其后的二百年间陆续被译成希腊文。”参见Michael Tilly,Einführung in die Septuagint.Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, pp.19—20。有好几位《旧约》中的大人物在生出长子或嫡子时的年代都在此版本中被提早了一百年。例如亚当(Adam),当他的儿子塞特(Seth)出生时,原来的希伯来文本或是武加大本中所记亚当年龄为130岁,但在此版本中却写成230岁,甚至在沙勒奇(Shelah,诺厄〈Noah〉的曾孙)之前,还置入了一个新的族中长老,也就是所谓的该南第二(Cainan II),他在130岁时生了沙勒奇。因此在这个版本中,比起武加大本的创世提早了1250年,而大洪水也提早了660年(公元前2957年),②2957年(即5199–2242)与2296年(即3952–1656),请参考 Anna-Dorothee von den Brincken, Historische Chronologie des Abendlandes: Kalenderreformen und Jahrtausendrechnungen.Eine Einführung.Stuttgart etc.: Kohlhammer, 2000, p.91。依据最有影响力的圣奥古斯丁的世界历史分期法分为五个分期:七十贤士本武加大本第一分期 亚当—诺厄22421656第二分期 诺厄—亚巴郎942292第三分期亚巴郎—达味941942第四分期达味—流放485473第五分期 流放—基督589589总计51993952值得引起注意的是,并没有真正的所谓“武加大本”或“七十贤士译本”纪年的存在;更准确的说法应为(我并不会常常如此做)由武加大本或七十贤士本推论出来的纪年。它要比埃及的第一个朝代更早。很显然亚历山大的贤士们在翻译《创世记》时,是想要把此书的纪年整合到埃及的官方纪年中的。埃及官方纪年是由曼涅托撰写的希腊文的埃及史(公元前3世纪前半叶),此书所附表格清楚标明埃及法老王的统治时期。③参见Gerhard Larsson, “The Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and LXX,” Journal of Biblical Literature 102.3(Sept.1983), pp.401—409, in particular p.403。关于曼涅托,亦参见 Grafton, “The Chronology of the Flood,” pp.78—79。

17世纪时,学者在面对欧洲和中国在内的王国或帝国的历史时,喜欢使用七十贤士本的纪年法。为了将中国古代历史整合进来,伊萨克·福修斯(Isaac Vossius, 1618—1689)在完成1659年的《论世界的真实纪年》(Dissertatio de vera aetate mundi)之后的150年中,那些书写有关中国历史的人都接受了七十贤士本推导出来的纪年。耶稣会士不仅在中国使用这种纪年,而且在1658年卫匡国(Martino Martini, 1614—1661)的《中国史》(Sinicae Historiae)之后,大部分在欧洲出版的文献也使用这种纪年。④Edwin J.Van Kley, “Europe’s ‘Discovery’ of China and the Writing of World History,” American Historical Review 76, 1971,p.370.关于卫匡国,亦参考 Grafton,“The Chronology of the Flood,” pp.80—81。相对不为人所知的是,17、18世纪时,传教士不止将七十贤士本的纪年,也将武加大版本的纪年传入中华,不过后者使用规模较小。一般而言,传教士传入的纪年法并不具体:我们只听到这个世界的年龄,或是从创世开始到基督降生之间的时间跨度,有时又是大洪水或是梅瑟时代作为中间的阶段。⑤请看附录一:《天主教中文文献调查(17—18世纪):武加大本或七十贤士本纪年法》。在此文中,我只专注于具体的武加大本纪年法(在所谓的世界六大年代的架构中),此纪年法呈现在圣经《旧约》圣经历史(基督出世前)叙述其重要事件的较大脉络中。武加大本纪年法在两三种几乎不为人所知的文本(或许从未付梓)中被发现,是由中国信徒于1607年经一位道明会传教士在马尼拉(Manila)为华人出版的一本书中。这个文本的历史重要性(在17和18世纪的中国)可能是有限的,但他们证实:17和18世纪的中国教会所用的纪年法不只是基于七十贤士本。

一、武加大本和七十贤士本纪年法双双传入中国:梅文鼎(1633—1721)和宋君荣(1689—1759)的反应

虽然在华传教士比较偏好七十贤士版的纪年法,但像欧洲一样,并非全盘接受。此时尚没有统一的圣经纪年,而武加大本和七十贤士本纪年法之间的差异终究还是传到中国。宋君荣的抱怨(很可能在1733年)可以理解,但同时却不是很实际。他在1731年10月23日在北京写了一封信:

两位亲王已知武加大版和七十贤士版两种纪年法之间的差距。二十多年前,一位聪慧的梅姓中国人就已经出版一本不错的书,其中详述了二者的差异。①引自 Renée Simon, ed., Le P.Antoine Gaubil S.J., Correspondance de Pékin 1722—1759.Genève: Librairie Droz, 1970, p.291。所指的两位亲王(“the two Regulos”),即康熙的第十三子胤祥(1686—1730)和第十六子胤禄(1695—1767),即雍正皇帝的弟弟,请参见Simon, op.cit., p.599。

此处所提到的“梅”姓者,是指梅文鼎,这并不令人意外。他的确用中文详细报道了西人所编书中世界历史年代计算的差异(他并未提及武加大本和七十贤士版本)。②梅氏在1687/1688年遇见耶稣会士殷铎泽(Prospero Intorcetta, 1626—1696),讨论西方历法中的月份和日子,也在1690年与安多(Antoine Thomas, 1644—1709)见面,参见郭慕天:《梅文鼎与耶稣会士之关系》,《上智编译馆馆刊》1948年6月刊,第233—234页;李俨:《梅文鼎年谱》,《李俨钱宝琮科学史全集》第7册,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第528—529、531页。此报道篇名为《论西法积年》,收入梅氏的《历学疑问》一书中,该书是李光地(1642—1718)这位高官于1699与1701年梓行。李氏于1702年将此书进呈给对此有兴趣的康熙帝。③《梅文鼎年谱》,第234页(1693年4月)、第536页(1699年10月印行)、第538页(1701年印行,1702年10月呈献给皇帝)、第540页(1703年,皇室对此书颇重视)。因为此书,皇帝在1705年南巡时特地召见他,参见Arthur W.Hummel, ed., Eminent Chinese of the Ch’ing Period (1644—1912). Washington: Library of Congress, 1943, p.570; 《梅文鼎年谱》,第540页。很可能是因为梅氏书中所解释的两种纪年版本之间的差异,使康熙向传教士询“什么,你们的经典(《圣经》)(对于纪年)并不清楚?”④参见Simon, op.cit., p.490, 注释3。武加大本的纪年与七十贤士本不同。巴多明神父(Dominique Parrenin, 1665—1741)向得梅朗(Jean-Jacques Dortous de Mairan, 1678—1771)说明(1730年8月11日,BN, Frs 12 215, ff.135—174)康熙皇帝的问题使他们感到羞耻:“什么,你们的经典并不清楚?”关于此议题及其他事件,梅氏曾写道:⑤参考《历算全书》第1卷,第25a—26a页,收入《四库全书珍本》第7集,第139册(也可参考《影印文渊阁四库全书》第794册,第17—18页)。显然,江永(1681—1762)是依据梅文鼎的文本,在他的《数学》(约1750)一书中复制了《天地仪书》中从创世以来到1640年的年数(5630年),《圣经直解》(6836年)及《稽古定仪》(5730 年),或是《月离历指》到1628年的总年数(6341年);有关这些书的书名,见下文。有关《数学》中的段落,请参考《丛书集成初编》第1328册(复制于1844年版的《守山阁丛书》),第1卷,第7页;吴莉苇:《明清士人对圣经年代体系的接受与理解:以李祖白〈天学传概〉为个案》,《中华文史论丛》2009年第1期,第308页。

西人言开辟至今,仅六千余年⑥换言之,武加大版对比七十贤士版的年代(5630年/6836年);目前并不清楚《天地仪书》是参考何版 (显然是在1640年或稍后的版本),并且我并不能在《圣经直解》中找到6836 年的总数(完成于1642年)。此文本两次提到了从创世到基督降生的年数(参考下文),但它显然使用了武加大版的年代:4000 年(一个未被这样提到的总数)。我所用的“通行”复本(吴相湘主编:《天主教东传文献三编》,台北:学生书局,1972年,1985年重印,第4—6册)是由武林天主堂梓行的未标明年代的版本(《天主教东传文献三编》,第6册,第2951页),而且很可能是初版(1642年或稍后)。我所参考的另一杭州版本(Paris, BnF Chinois 6729—6730)包含了同样的内容。或可揣测在以武加大年代出版的初版后,又改成以七十贤士本的纪年方式(如梅文鼎引文所言),但此处讲不通,因为复本内容与未标明年代的杭州版完全相同。我也考察了从1739年到1790年北京出版的各个复本(BnF Chinois 6722—6723, 6740—6741)以及一本1790年重刊的19世纪早期版本(BnF Chinois 6742—6743)和1912年兖州的复本(鲁汶大学汉学图书馆影印本)。,即其所用年也。然历书不用为元者何也?既无干支,则不能合于中法,一也;又其法起春分,与中法起冬至,不同以求上古积年,毕世不能相合,二也;且西书所传不一,其积年之说,先有参差,三也。故截自戊为元,亦镕西算入中法之一事。盖立法之善虽巧,算不能违矣。

《天地仪书》自开辟至崇祯庚辰凡五千六百三十余年,《圣经直解》,开辟至崇祯庚辰,凡六千八百三十六年。

……《通雅》按诸太西云,①“尝按诸太西云……”,见方以智:《通雅》,第11卷(天文),对开页33b—34a,收入《四库全书珍本》,第3集,第203册。我并不清楚《稽古定仪》所使用的仪器是哪一种。自开辟至崇祯甲申,六千八百四十年,依所稽古定仪推之,止五千七百三十四年。《月离历指》曰,崇祯戊辰为总期之六千三百四十一年……又尝按诸太西云。②参见《崇祯历书》,第136页。崇祯元年为总期六千三百四十一年(《崇祯历书》,第1卷,对开页10.a5),此意谓(6341减去1628):基督降生在创世后 4713 年。在《月离历指》中还有许多其他同样的例子,例如,第141页(《崇祯历书》,卷1,对开页21.a4)。总期 4846 –133(东汉顺帝阳嘉二年癸丑,即公元133年)为4713年;也可参考《崇祯历书》,第1卷,第146、162、165、167—168、181—182、205页,等等。目前,我还无法解释这个奇特的年数(4713年),此年数介于武加大本(约4000年)与七十贤士本(约5200年)的纪年法之间。

《天文实用》云,开辟初时,适当春分。又云中西皆以角为宿首。因开辟首日昏时,角为中星也。今以恒星本行逆推约角宿,退九十度必为中星计年,则七千矣。与圣经纪年合。③《天文实用》是一本由汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)在1644年底所译的西洋天文学的书(参考Han Qi, “From Adam Schall von Bell to Jan Mikolaj Smogulecki: The Introduction of European Astrology in Late Ming and Early Qing China,” Monumenta serica 59 (2011), pp.485—490; Shi Yunli, “Nikolaus Smogulecki and Xue Fengzuo’s True Principles of the Pacing of the Heavens: Its Production, Publication and Reception,” East Asian Science, Technology and Medicine 27 (2007), pp.63—126, in particular pp.85—86)。此书似乎只有一本,保存在国立罗马中央图书馆 (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, shelf-number: 72 C 535)。根据韩琦的说法,此书只是托勒密(Claudius Ptolemy, 100—160)《占星四书》(Tetrabiblos)的部分翻译或意译而成。梅文鼎所引的句子仅稍有不同,可以在《天文实用》(标点本)(对开页13b)中找到。其中第一部分是:“且开辟初时。适当春分。中西皆以是时日中星为征(对开页13b4—5)。第二部分(在“又云”之后)事实上是在正文当中的一个批注 (以较小字体及两行而非一行呈现)(对开页13b5—6),而且是插入在该段落结语“而西圣辨以实理决其必然。另有专书详之”(对开页13b6,梅氏并未引用)之前。这个批注最后一句的标点与一般有些不同:“与圣经、纪年正合”,此意谓“纪年”并不是指一般的“年表”(圣经),而是指《竹书纪年》一书。此书内容在纪年学中扮演重要角色(参钟鸣旦关于此的文章第5页)。乍看之下,以此方式诠释(在《天文实用》中的纪年是指《竹书纪年》),汤若望的主张似乎是一种早期的证明西方的纪年法与竹书纪年对应。依据宋君荣的说法,此观念是由徐发在《天元历理全书》(1682)中表达的。然而宋君荣没有注意到徐发书中该段落(第335页)所处理的是有关佛祖的出生年:徐发引用了一本宋代文本,提到从佛诞年到绍兴时期(1131—1162)共计2100年。徐发接着指称中国的佛书将佛祖诞生之年,放在周召王十四年(公元前968年),此年为《竹书纪年》所证实。徐氏接着下结论认为“西土纪年”和“西土之史”与中国竹书的纪年相契合。显然此处之“西土”是指印度而非欧洲(请参见Erik Zürcher, The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China.Leiden: Brill, 1959,reprint 2007, pp.273—274 及附录[“The Zhoushu yiji and the Original Zhushu jinian,” pp.286—287]。)开辟至洪水,《天地仪书》云一千六百五十余年;《圣经直解》则云二千二百四十二年,相差五百九十二年。④此时期在武加大本纪年涵盖了1656年,而七十贤士本纪年法则为2242年,请参看Grafton,“The Chronology of the Flood,” p.66, 71, 73(有1236年的差异)。洪水至汉哀帝元寿二年庚申天主降生,《天地仪书》云二千三百四十余年;《圣经直解》则云二千九百五十四年,相差六百一十四年。①因此,在《天地仪书》中,从创世到降生的涵盖超过 3990年(1650+2340)[(3990+1640=5630),参看上文],而《圣经直解》则有5196年(2242+2954)[(5196+1640=6836),参看上文];换言之,武加大版与七十贤士版两种纪年并立。《遗诠》②亦即庞迪我(Diego de Pantoja, 1571—1618),《庞子遗诠》。又云二千九百四十六年,③然而,《庞子遗诠》不但提到2 242年,也提到2 954年 (参看下文) 。 至于《圣经直解》,吾人怀疑梅文鼎及其史料来源是否与《庞子遗诠》弄混了。不过接下来的问题是,2 946年是在哪个文本中发现的?比《圣经直解》又少八年。

由于梅氏引用了方以智的《通雅》(1666),他并非第一位指出西方纪年法差异的人。宋君荣很显然知道此事。他在一封未标明日期(1733年?)的信中抱怨道,由于一些传教士的不慎,早在八十多年前中国人已经知道武加大本与七十贤士本纪年的差异。利玛窦以后的传教士询问总会长此议题,特别是问汤若望,得到的答复肯定了七十贤士本,并要求善加利用。④“由于一些传教士的疏忽,中国人知道武加大本和七十贤士本的差异已有一些时间,距今有八十多年。而且,在我寄给您的信中,可以看到中国人滥用了这一点。继利玛窦之后的诸位传教士向总会长请求帮助,汤若望是写给罗马的信件的主要作者。询问,来自罗马的答复如今都保存在葡萄牙的档案馆中。它肯定了七十贤士本的纪年,并确定应予以充分利用。”请参见Simon, op.cit., p.355。宋君荣在其《中国历史纪年》(Traité de la chronologiechinoise, 1749)一书的最后部分对此有详述。罗马的耶稣会总会长在1637年12月20日的一封信上,应汤若望的请求,准许使用七十贤士本纪年法来配合中国的早期帝王年代。⑤Van Kley, op.cit., p.362, note 14.显然,汤若望的请求就是1634年9月1日写给西奥多·布塞乌斯(Theodor Busaeus,1558—1636)的书信,此人是耶稣会德国省会长的省佐。此信为裴化行(Henri Bernard, 1897—1940)所复制,请参见Henri Bernard, “L’Encyclopédie astronomique du Père Schall: La réforme du calendrier chinois sous l’influence de Clavius,de Galilée et de Kepler,” Monumenta Serica 3, 1938, pp.483—493, and in particular p.485(参见ARSI, Jap.Sin.142, ff.10r—13v);也请参见同书第492页的“七十贤士本纪年法表”(《罗马殉道史》:大洪水发生在创世后2242年,而降生则在5199年),可与武加大本纪年相比较(大洪水在创世后1657年,而降生则在3950年),此可在耶稣会士亨利克斯·萨梅里乌斯(Henricus Samerius, 1540—1610,他于1561年在科隆加入耶稣会)的书中找到,即《创世纪至基督降生的神圣纪年》(Chronologia sacra ab orbe condito usque ad Christum.Antwerp: Verdussen, 1608),第11页。因此,“前撒马利亚”(“ex Samerio”)(汤若望在其1634年的信中提到)并不是像裴化行所认为的那样,是指斯卡利杰(Scaliger),参见Bernard, op.cit., p.487;也不是指《撒马利亚五书》(Samaritan Torah),参见Claudia von Collani, “Johann Adam Schall von Bell: Weltbild und Weltchronologie in der Chinamission im 17.Jahrhundert,” Western Learning and Christianity in China:The Contribution and Impact of Johann Adam Schall von Bell, S.J.(1592—1666).Ed.Roman Malek Nettetal: Steyler Verlag,1998, Vol.1, p.93, table; 此外,卷2就是《殉教史》(Martyrologium)。至于同一封信(1634年9月1日)的最后一页(附有相关表格)是写给副省会长阳玛诺(Manuel Dias, 1574—1659),参见Sotheby’, The Library of Philip Robinson, Part II,The Chinese Collection.London, 1988, p.120。关于1634年的信件,也可参见Von Collani, op.cit., pp.88—93。信中首先建议传教士所使用的纪年应该一致,接着采纳汤若望建议的七十贤士本纪年法,此法由《罗马殉教史》(MartyrologiumRomanum)(该书将创世年代定为公元前5199年)⑥该书第一版于1583年出版,1586年和1589年由卡西尔·巴罗尼乌斯进行修订。在12月24日(25日前夕)写道:“从天主创造天地开始,在第5199年创造了世界,从大洪水迄今是第 2957年。”书中现代版本则如此记载:“从天主创造天地,接着按他的肖像创造男人女人以来,已过了不知多少年,而在大洪水之后又过了数千年。”(参见http://catholic-resources.org/ChurchDocs/ChristmasProclamation.htm,最后访问日期:2018年12月1日。)确认,由其编者卡西尔·巴罗尼乌斯(Caesar Baronius, 1538—1607)枢机主教所批准,并由教父们的权威所支持的纪年法。⑦不止有耶稣会传教士得到许可,使用七十贤士本的纪年法,克莱德·弗来利(Claude Fleury, 1640—1723)在其给巴黎外方传教会的未来传教士的指示(“Mémoire pour les études des missions orientales”,1689)中曾提到:“若你们由于中国的历史而对我们的年表感到尴尬,你们可以依靠七十贤士本纪年生存下去,它将多赋予你们七八百年。”参见Virgile Pinot, La Chine et la formation de l’esprit philosophique en France (1640—1740).Paris, 1932 (reprint Genève, 1971), 1932,p.220。另外,还加了一句,我们不应该让中国的教友产生这种印象,即此涉及一问题已由教会解决,无需再怀疑。①“总会长已经在罗马收到汤若望神父的报告,并指派了几位审查员来审查,但并未提到是否咨询教宗。我读了1637年12月20日罗马方面回复汤若望报告信函。这封信向传教士的长上建议传教士使用来自福音书的统一纪年。此外,根据汤若望神父的报告,我们可以毫无顾忌地让中国的纪年存在;这种纪年由于罗马殉教史的权威以及巴罗尼乌斯枢机主教的赞成而得到确定,同时也得到教廷神父的权威肯定。他嘱咐中国的耶稣会士不要让中国人知道,他们告知中国人的纪年是教会已经决定的事情,或是已经被证实的部分。”参见Antoine Gaubil, Traité de la chronologie chinoise, divisé en trois parties; composé par le Père Gaubil, missionnaire à la Chine, et publié pour servir de suite aux Mémoires concernant les Chinois, par M.Silvestre de Sacy.A Paris, chez Treuttel et Würtz libraires...et à Strasbourg, même maison de commerce, 1814,pp.284—285。这封写于1637年12月20日的信显然没在罗马耶稣会的档案中。魏特(Alfons Väth, 1874—1937)曾在该处档案中查考过许多文献(Alfons Väth, Johann Adam Schall von Bell S.J., Missionar in China, kaiserlicher Astronom und Ratgeber am Hofe von Peking 1592—1666: Ein Lebens-und Zeitbild.Köln: Bachem,1933, pp.355—360),也提到了上述的宋君荣的论著(即指1814年出版的Traité)。Väth, op.cit., p.110。然而,或许恰恰因为这一点(即七十贤士本的纪年法既不是教会的教义,也未被证明无误)使得传教士在他们的写作中终究很难使用单一的纪年法,②虽然在1642年杭州举行的传教士会议中,大家一致同意使用七十贤士版的纪年(基督降生于创世后5199年,大洪水之后的2957年等),参见Von Collani, op.cit., p.95。更何况他们早在1637年前就已引入了武加大本的纪年法。不过在1637年之后,七十贤士本的纪年法在中文的教会文本中已成为主流(请参看附录一:《天主教中文文献调查(17—18世纪):武加大本或七十贤士本纪年法》)。无论如何,武加大本纪年法并未消失,毫不意外的是,在18世纪末期又重新出现(请参考附录一的最后部分),当时武加大版的《创世记》被译成中文(但并未出版)。

二、武加大本纪年法与《格致奥略》③ 《格致奥略》,即“格物致知”,“格致”也可以被译为“自然科学”。中的六个“世界年代”理论(1723年之前),经由《格物穷理便览》(马尼拉,1607年)传入

在《格致奥略》(1723年之前)④Ad Dudink, “The Zikawei Collection in the Jesuit Theologate Library at Fujen University (Taiwan): Background and Draft Catalogue,” Sino-Western Cultural Relations Journal 18 (1996), p.28;黄兴涛、王国荣编:《明清之际西学文本:50种重要文献汇编》,北京:中华书局,2013年,第2册,第892—938页;钟鸣旦、杜鼎克等编:《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第4册,台北:辅仁大学神学院,1996年,第1859—2026页。这是一份很精简的手稿(它看起来像是模仿一本刊印出版的书籍,参看书名页,标记年代是嘉庆二十五年八月(1820年9月7日—10月8日),参见该书注85(第2026页)。此“1820年”也在文本中提到一次:嘉庆庚辰(见第1944页),但此必然是后来插进来的(因为标明了“在1723年之前”,请参看下文注释)。显然这“1820年”是某位圣名为安德肋(第2025页)的人抄写了《格致奥略》,而不是我在早年所预设的编成年份,参见Dudink, op.cit., p.28。中可以见到使用武加大本纪年法的一例。在检视此书所包含的圣经纪年法之前,首先必须处理的一个问题是:《格致奥略》到底是一本怎样的书?目前仅有一本原先保存在上海徐家汇藏书楼,大约从20世纪60年代始存于台北,于1996年首次出版。在费赖之(Louis Pfister,1833—1891)的《明清入华耶稣会士列传》中,其作者被认为是一位名不见经传的欧洲耶稣会士,他的中文名字为罗明尧。⑤费赖之:《明清间在华耶稣会士列传(1552—1773)》,北京:中华书局,1995年,第453条,第984页。我将不会在此重复所有有关罗明尧,亦即《格致奥略》作者身份的揣测。参看Alexander Wylie, Notes on Chinese Literature: With Introductory Remarks on the Progressive Advancement of the Art; and a List of Translations from the Chinese into Various European Languages.Shanghai: Presbyterian Mission Press, 1867.Joseph Dehergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 à 1800.Rome: Institutum Historicum, 1973, No.477, p.153;荣振华对此提出了修正,他参照一份耶稣会档案馆的文献(ARSI, JS 181,2),认为罗明尧是一位中国籍的耶稣会士,参见Joseph Dehergne, “Catéchismes et catéchistes en Chine de 1584 à 1800,” Monumenta Serica, 47(1999), pp.435—436。考狄(Henri Cordier,1849—1925)指称《格致奥略》的作者是一位无名氏,参见Henri Cordier, L’imprimerie sino-européenne en Chine: Bibliographie des ouvrages publiés en Chine par les Européens au XVIIe et au XVIIIe siècle.Paris: E.Leroux, 1901, No.383; “根据伟列亚力的看法,罗明尧是一个欧洲人的名字”。参见Paul Pelliot, “Review (with addenda/corrigenda) of Cordier 1901,” Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient,1903, No.383, pp.108—116;“罗明尧的《格致奥略》”参见陈垣:《陈垣学术论文集》,第1册,北京:中华书局,1980年,第112页,但他并没有进一步说明。在我编辑的台北徐家汇文献编目中,也认为作者是罗明尧,Dudink, op.cit., p.28.直到最近,我才明白“罗明尧”这三个字是西班牙文多明戈(Domingo)的闽南或福建话的音写名,①例如罗明敖是Domingo de Nieva (罗明敖黎尼妈)的闽南音译,他是《僚氏正教便览》(Memorial de la vida christiana en lengua China, 1606)的作者,其中“僚氏”是西班牙文“天主”(Dios)的音译,参见Piet Van der Loon, “The Manila Incunabula and Early Hokkien Studies,” Asia Major 12 (1966), p.28;方豪:《六十自定稿》,台北:学生书局,1969年,第1513页。或者更具体一点说,罗明尧是指“多明我会士”,而《格致奥略》是由哆妈氏(Tomás Mayor)所写的《格物穷理便览》的简写版,该书于1607年在马尼拉出版。这是龙彼得(Piet Van der Loon, 1925—2006) 所说的“马尼拉初刊本”之一。②Van der Loon, op.cit., pp.1—43.如果我们比较一下此二书作者的称呼,便可知“山畸罗明尧”是闽南或福建话的音“山厨罗明敖”(Santo Domingo),不过其中有两个字误读(“厨”被误读为“畸”,“敖”被误读为“尧”)。换言之,《格致奥略》的作者哆妈氏是一位多明我会士。(表1)

表1

《格致奥略》的编辑年代不详,除了有一本1820年版本(目前流传的唯一孤本)外,《格致奥略》必然在1723年时就已存在。我们可以从《圣教各瞻礼铎音》手抄本的最后一个对开页中发现如下的注记:④周志:《圣教各瞻礼铎音》,收入钟鸣旦、杜鼎克、王仁芳主编:《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,第27册,台北:利氏学社,2013年。在我所写的上海图书馆徐家汇藏书编目中提到,不过只描述了上卷(00095538B,包含有两个部分,21+83叶),请参见Ad Dudink, Sino-Western Cultural Relations Journal 33 (2011), pp.1—41。

自开辟至今(雍正)元年六千九百三十三年,开辟至洪水二千二百四十二年,至亚罢浪九百廿二,洪水至降生二千九百五十四年,降生至今一千七百廿三年。《格致奧略》《拯世略說》《庞子遗诠》《主教要旨》《圣经直解》。⑤这些说明是最先出现在最后,并且未标明页数的单张叶片(对开页)上(在书页的边缘上并未印有《圣教铎音》这一书名),在《圣教各瞻礼铎音》下卷第123页之后(第459—460页),且不属于该书内容。至于所提到的四本书(除了《格致奥略》外),最晚出的一本是《主教要旨》(1668)。

此外,在此1820年版本之前,1718年必然印过一版,但这并不见得是最早的版本。

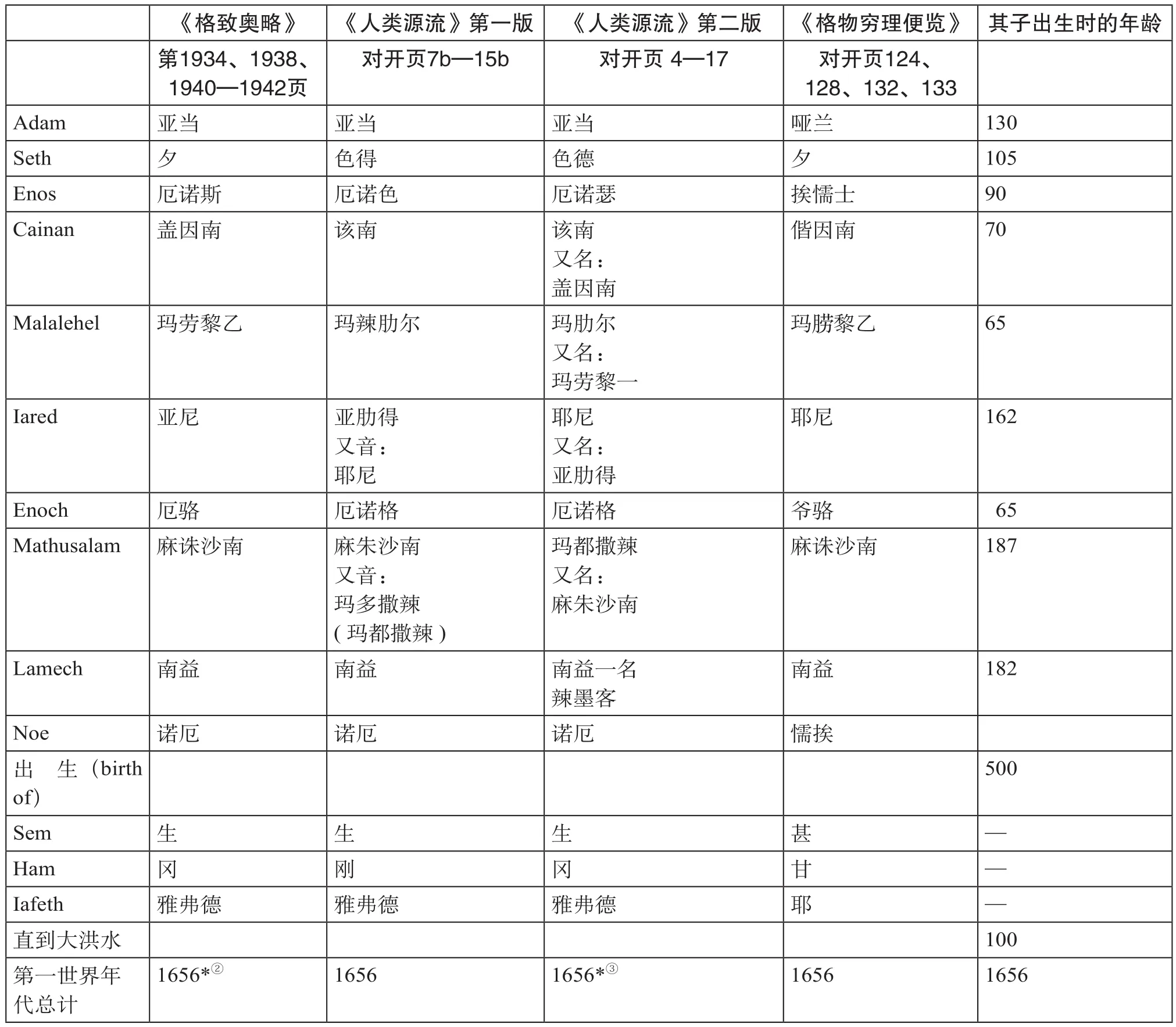

《格致奥略》文本共有84片的文本(每对开页8行,每行24个字),并未分卷,大约占有三卷本的《格物穷理便览》(1607)的27%(全书316个对开页,连续页码,每个对开页单面9行,每行21个字。见表2)。

表2

(下续)

(续表)

正如其他的“马尼拉初刊本”一样,《格物穷理便览》的特点之一就是使用闽南音译西班牙的人名或词汇,像是“天主”(Dios)译成“僚氏”,或如“十字架”(Cruz)音译成“居律氏”。⑥在《格物穷理奥略》中有一不完整的这些音译的列表,参看方豪:《莱顿汉学院藏吕宋明刻汉籍之研究》,第464—465页;也可参见方豪:《明末马尼拉华侨教会之特殊用语与习俗:〈新刊僚氏正教便览〉与Doctrina Christiana en lengua China二书之综合研究》,《方豪六十至六十四自选待定稿》,台北:学生书局,1974年,第442—446页的表格。当时,基督徒抄写者在将《格物穷理便览》缩编成《格致奥略》时,有好几次能够从前后文中,从闽南音译的词汇推测出当时天主教的标准中文词汇。例如,以“亚当”取代“哑兰”,以“厄袜”取代“姨妈”(对开页38a),⑦《格物穷理便览》,对开页124b8—9:男乃天主名之,曰“哑兰”,解说乃土成之,女乃男人为之,名曰“微傲”。解说乃男骨成之,又名姨妈(virago,微傲),参见《创世记》2:23(“可以称他为女人,因为他实际从男人身上取出来的”)。《格致奥略》略过了厄袜的另一个名字“微傲”。又如以“十字架”(对开页68b)取代“山礁居律氏”(f.265b),而以“格勒西亚”(Ecclesia,教会)(对开页79a)取代“山礁益礼社”(Santa Iglesia)(对开页289a)。另一方面,即使当时并没有中文《圣经》的全译本,这位编者(显然不是西方传教士)并未认出其中一段引文是出自《默示录》(Book of Revelation)的作者若望,因此他未更改原来的用字“山羡”。①《格物穷理便览》,对开页267a2;Luis de Granada, Obras del V.P.M.fray Luis de Granada; precede su vida escrita por Luis Muñoz, Vol.IV, p.267, col.2 (Simbolo, Part II, ch.XVII, § I的开端);《格致奥略》,对开页69b7。参见方豪:《莱顿汉学院藏吕宋明刻汉籍之研究》,第465页。至于《圣经》以外的名字就更不易认出了,例如将希腊(Grecia)译为“库里舍”,②《格物穷理便览》,对开页30b1; de Granada, op.cit., Vol.IV, p.151, col.2 (Simbolo, Part I, ch.XXXIII, § I); 《格致奥略》,对开页15a7。不过,像埃及就会用大家熟悉的“厄日多”来取代“挨习道”,或是以“若瑟”③同上,对开页158.b;《格致奥略》,对开页49.b。在同一叶片上,不过下列的名词:罗礁因(Dothain)、吕明(Ruben)、须劳(Juda, Judas),无法辨识,也就维持原样,参见《创世记》 37:17, 21, 25, 26。取代“唆习”。奇怪的是,编者略过“绵知提氏”(Mithridates VI, 般多王国的国王,他精通多种语言),当文本提及记忆的功能时,由“般多国王”(文本中未提到此国名)取代其姓名。很显然这位编者知晓利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)的《西国记法》一书,该书中只提到般多国王而未提到此王的姓名。④同上,对开页18b3(“昔者有一帝名曰……”);de Granada, op.cit., Vol.IV, p.142, col.2;《格致奥略》,对开页8b1;《西国记法》,对开页3b2,吴相湘主编:《天主教东传文献》,台北:学生书局,1965年,第14页。

1.《格物穷理便览》的西班牙文源

另一个问题是有关《格物穷理便览》⑤在罗马耶稣会档案馆(ARSI,Jap.Sin.I,171)本内,西班牙文的书名缺,但在维也纳版本中却存在,参见张西平:《菲律宾早期的中文刻本再研究:以〈新编格物穷理便览〉为中心》,《南洋问题研究》143(2010:3),第77页;也可参见此书最后部分的西班牙文文献,Albert Chan, Chinese Books and Documents in the Jesuit Archives in Rome: A Descriptive Catalogue: Japonica-Sinica I—IV.Armonk & London: M.E.Sharpe, 2002.p.230;例如在第332页(doc.no.7, August 1607),提及《格物穷理便览》作为“一本书,用中文命名为《基督教教理教义手册》,或《信仰信徵》”。所依据的欧洲文本来源。在西班牙文的书目页面以及旧的书目资料中早已指出是由路易斯·格拉纳达在1583年所出版的名著《〈信仰信徵〉 导论》(Introducción del Simbolo de la Fe)。龙彼得最先指出《格物穷理便览》是此书的“局部摘要”(1966,第33页)。下面有两个例子:对开页10.a(即龙彼得所使用的荷兰莱顿大学所保存的版本第一对开页)对应于该书的第一部第17章(导论及第一及第二段),⑥Van der Loon, op.cit., p.33; de Granada, op.cit., Vol.IV, p.87, col.1; 参见《格致奥略》,对开页3.a7(“使勿污其巢”,并未附图)。而对开页98.b则对应于该书的第一部第21章(第一节)。⑦Van der Loon, op.cit., p.34 (第35页为对开页98b的照片); de Granada, op.cit., Vol.IV, p.107, col.2; 参见《格致奥略》,对开页26.a6(“昔一大鱼…… 目长二尺”,并未附图)。在中文本的对开页10已经写到第17章(整个精华部只有38章),这表示中文本不只是翻译,也不只是该书的摘要而已。事实上,中文本的开头(对开页1.a—11.b)是根据精华部的摘要写成,而这部分是格拉纳达自己安排在第五部,也就是最后的部分。⑧格拉纳达的导言没有标题,原文如下:“Parte quinta de la Introduction del Simbolo de la Fe.La qual es un summario de las quatro principales Partes que se tratan en la dicha Introduccion.Capitolo primero.Del primer Articulo de nuestra fé que es Credo en Dios.”请参见de Granada, op.cit., Vol.V, p.223 col.1;《格物穷理便览》,对开页1.a1—1.b6,首卷(没有标题),第一章,“格物”;《格致奥略》,对开页1.a3—6。chap.I, “Primera razon, que procede por el movimiento de todas las criaturas corporales.,” de Granada, op.cit., Vol.V, p.223, col.2;《格物穷理便览》,对开页1.b7—3.a3,“第一件事理,论有形体之物须有功力助之乃能转动”;《格致奥略》,对开页1.a7—2.a3,“有形之物须有功力助之乃能转动”。§ II, “Segunda razon, por el natural instincto de los animales,” de Granada, op.cit., Vol.V, p.224, col.1;《格物穷理便览》,对开页3.a4—11.b6,“第二件事理,论禽兽虽性偏亦有知觉运动。四节,首节乃禽兽自知巧计求食之事;次节乃禽兽自知保身之事;三节乃禽兽自知医病之事;四节乃禽兽自知爱子之事”。参见:《格致奥略》,对开页2.a4—5.b7,“禽兽虽性偏亦有巧计求食保身医病爱子之事”。同时,梅耶利用全书做成自己的摘要,他并没有仅仅根据格拉纳达的摘要而已。例如,对开页19.a2—24.a7(《格致奥略》对开页8.b4—12.b3,《徐家汇藏书楼明清天主教文献》[第1875—1883页]就是精华部的第30章的摘要),①“De los cinco sentidos exteriores, y primero de los ojos.,” Granada, op.cit., Vol.IV, p.142, col.2—146 col.1.来自《格物穷理便览》的引文(对开页19a—24a),参见方豪:《莱顿汉学院藏吕宋明刻汉籍之研究》,第457—458页。而原来这章在精华部中并没有摘要。虽然第1卷是根据精华部,但第三卷却是从“续卷”中选出。从第3卷第1章第1—4节的标题来判断(在《格致奥略》中没有摘要),是根据“续卷”(共有31章,提出教会的十六点过人之处)的第3—5章而来。②第一章释正教自有正道正道,便有正人以证正教(对开页253.a6);1)首节释正教正道乃僚士谆谆然示人无少差讹(对开页253.b8);2)次节释正道不能屈正本主(对开页256.a1);3)三节释道既正自有律法劝人修善去恶(对开页257.a2);4)四节释道教既正自有妙药可疗人魂罪病(对开页258.b7)。有关第3—4节,参见Loon, op.cit., p.37。第5章(对开页264a—288b)处理殉道者(马低氏),③《玛而底》,《格致奥略》,对开页67.b7。殉道乃教会第十四点过人之处(续卷,第16—28章),包含有童贞女冥里(Mérida)城的阿来耶(Eulalia,在西班牙语中为“Olalla”,对开页269.b8—275.b1)及玛劳珍亚(Martina,对开页275.b2—281.b1)的殉道故事。④《格致奥略》,对开页70.b8—72.b8,73.a1—75.4。参见Granada, op.cit.,Vol.IV, pp.277.1—279.2 (Capitolo XIX, Martyrio de la Virgen Sancta Olalla, 222—229), pp.279.2—282.2 (Capitolo XX, Martyrio de la Virgen Sancta Martina, 229—236)。接下去的“卓越”部分也由哆妈氏在第3卷,对开页289.a1:“第二章释真变化法见之事”(法即发)中进行过讨论;另参见《格致奥略》,对开页79.a1(“圣迹”)。

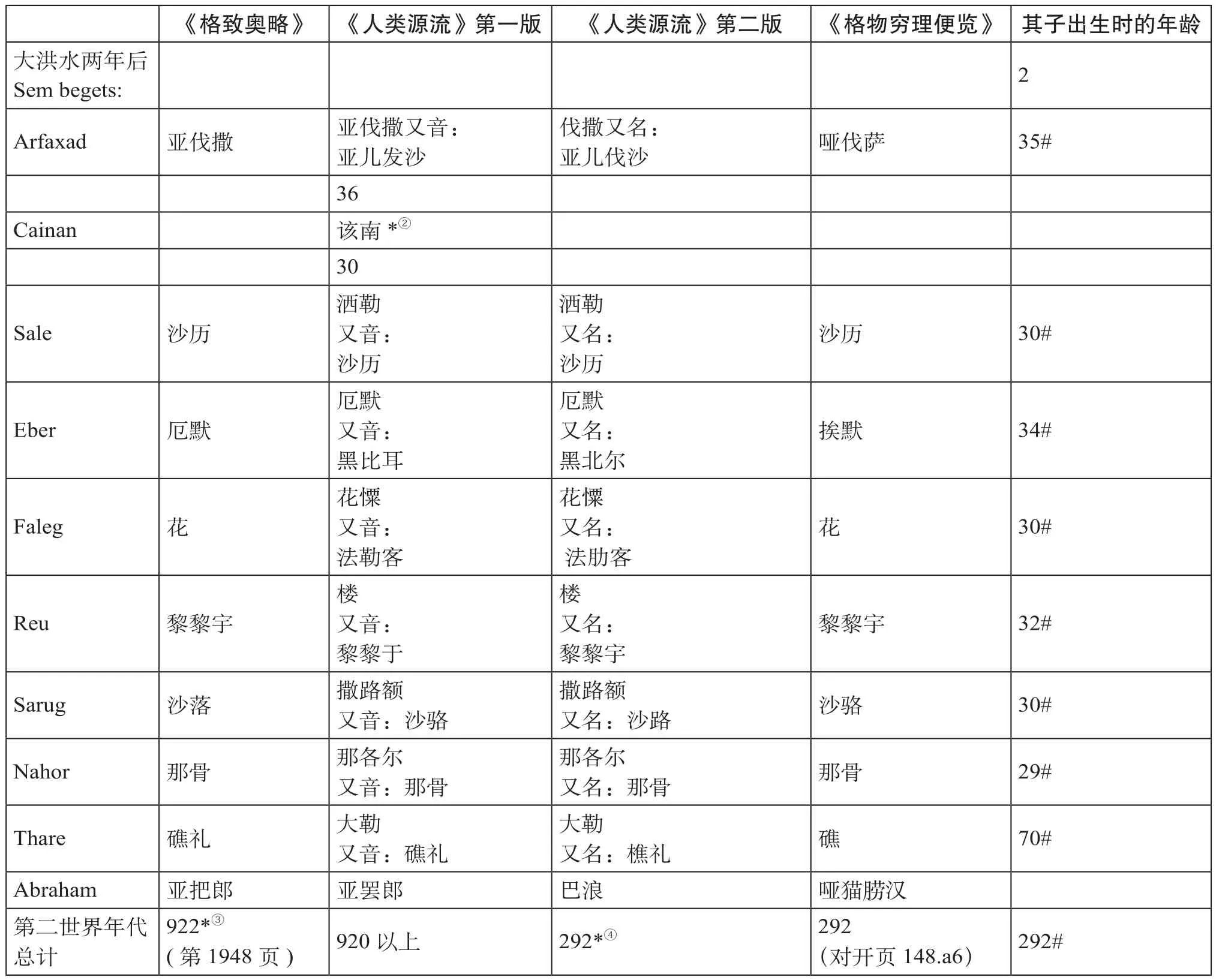

我并没有查阅全文,但很显然,《格物穷理便览》的确主要由格拉纳达的《〈信仰信徵〉导论》一书而来。同时,正如许多由传教士编写的中文书一样,对该书有所调整,而且也包含了一些不在该书之内的部分。例如,在《格物穷理便览》一书中有关批驳中国异端艺术或教条部分显然就不是出自《导论》。⑤参见第3卷第3章(“第三章释邪术瞒人耳目”,对开页298.b1)以及最后一章,此在《格致奥略》中省去(参见上述表格中的最末部分)。又如第2卷第1章的前两节,《始祖历代鉴纪》及《承继前代历年》,这是我以下要强调的部分(表3):

表3

正如其论中国历史的段落(对开页135—145)一样,在《〈信仰信徵〉导论》一书中并没有这两段《圣经》的历史以及(耶稣出生前的)纪年,①此与下列文献“Parte tercera, Tratado Segundo, and Capitolo XXVII: Las figures que en los tempos antiguos representaron la venida y el mysterio de Christo”无关(参见Granada, op.cit., Vol.IV, pp.488—506),该章处理厄娃、亚当、埃布散、诺厄、亚巴郎、雅各布、若瑟、约纳、三松、梅瑟及以利沙。我们也无法在格拉纳达所写的其他文本中找到。

在第一部(以及第一卷)中的主要内容是,此世界的本身包含天主创造世界的证据。在哆妈氏进行到下一个主题(基督训导的卓越)时,他觉得有必要告诉中国的读者,不仅只是创世及其后来的《圣经》中所述的人性表现的故事,而且也反驳了中国传统中有关创世及大洪水的传说,也驳斥了盘古及中国传说中的帝王(对开页135.a—145.a,在《格致奥略》中则被省略了)。

我未能辨认这两段文字在哆妈氏的西班牙文本来源②之所以是西班牙文,因为下列诸字(Dios, Cruz, San Juan)的音译。(对开页122.b—135.a,145.a—193.b)。虽然在《旧约》本身中可以找到大部分信息,哆妈氏并未直接以《圣经》为根据,这是因为他在某些地方是依循假名为裴罗的维特伯尔(Viterbo)的艾尼奥(Annius)。无论如何,他的史料来源很接近下书:亚历山大·斯卡尔坦特斯(Alexander Scultetus, or Schultze, 1485—1564)的《从创世纪到基督降生1545年的所有王室纪年或年表》(Chronographia sive annales omnium fere regum,principum & potentatuum, ab orbe condito ad huncannum Domini M.D.XLV, Rome, 1546)。③六个“世界年代”期间的年份列表,参见 Scultetus, “Ratio huius chronographiae,” op.cit.。年数以及前四个“世界年代”的各年数(1656、292、505、480)与哆妈氏的文本相同,而第五及第六“世界年代”年数仅有些微差异(440、583)。因此,六个“世界年代”的总年数是3959(被斯卡尔坦特斯明确提及),而不是3952(哆妈氏未提此点)。

2.《格物穷理便览》中六个“世界年代”架构中的武加大本的纪年和在《格致奥略》及《人类源流》中的再现(约1700)

前面刚提到的这两段文字(对开页122.b3—135.a4, 145.a9—193.b7)主要是文字叙述。首段涵盖了大洪水时期,并且提到了亚当、厄娃、加因、埃布尔、塞特以及诺厄的故事。第二段则接下去直到基督出世:从瑟姆到亚巴郎、罗特及索多玛的故事、依撒格和雅各布、在埃及的若瑟、④《若瑟在埃及》,参见《格物穷理便览》,对开页157.a—173.a;《格致奥略》,对开页49.a—56.a。梅瑟、法老王及出埃及记。⑤《梅瑟、法老王及出谷记》,参见《格物穷理便览》,对开页174.b—186.b;《格致奥略》,对开页57.a—62.b。此段文字最后是以一张表格结束,此表格列举以色列的长老与国王(每位统治的年代也都列出)以及在流亡之后的总督等,一直到黑洛德为王的时代(格物:挨罗黎氏/格致:厄落得),而基督就是出生在此时期。

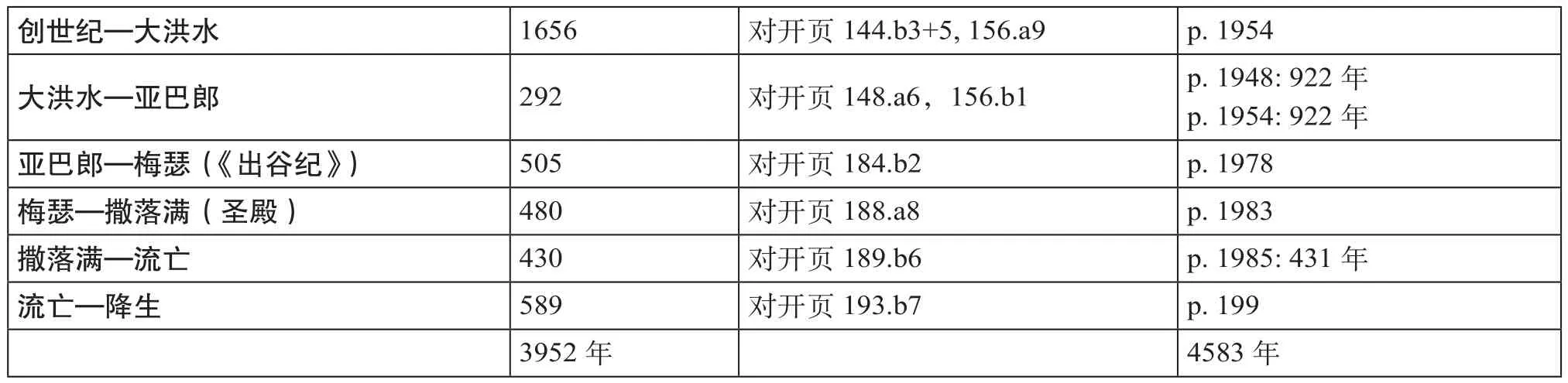

这样的历史是在六个“世界年代”的架构中呈现在我们眼前的。⑥关于此概念,请参看Roderich Schmidt,“Aetates Mundi: Die Weltalter als Gliederungsprinzip der Geschichte,” Zeitschrift für Kirchengeschichte 67(1955/1956), pp.288—317; Hildegard L.C.Tristram, Sex Aetates Mundi.Die Weltzeitalter bei den Angelsachsen und den Iren: Untersuchungen und Texte.Heidelberg: Carl Winter, 1985。而在阳玛诺(Manuel Dias,1574—1659)的《圣经直解》(1642)中却有一个四千年的四个“世界年代”的架构:创世纪—大洪水—亚巴郎—梅瑟—降生。然而《格物穷理便览》一书却坚持使用六个“世界年代”的理论架构,从创世到耶稣降生(表4):

表4

《格致奥略》的总年数4583年有些不寻常,这是因为《格致奥略》(除了以431年取代430年外),从大洪水到亚巴郎之间的292年以922年取代,①正如在阳玛诺的《圣经直解》中一样,将292与922混淆几乎不太容易,尽管这种错误也会出现:亚当之子塞特活了912岁。(《格物穷理便览》,对开页132.b4;《格致奥略》,对开页41a2;《创世记》5:8),但《人类源流》一书的初版中说他只活了192年(对开页8.b;《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,第16册,第18页)。此情况与七十贤士本对此时段的年代估计(942年)很接近,不过总计4583年与七十贤士本的从创世纪到基督降生的年代估计(通常是大约5200年)还是有点距离。②请注意,在文本中插入一个注的这位人士(第1944页)引用了朱宗元的《拯世略说》,此书沿用了七十贤士本的纪年法。在17世纪的文本中,使用不同的纪年法显然在日后会引起很大的混乱。

哆妈氏的《格物穷理便览》不仅将从创世纪到基督降生期间的历史,在“世界年代”的架构下呈现出来,而每个时代都显示其所有的年数,而且此书也告诉我们每段“世界年代”的上下时限,借此指出每位族长在任年数(也就是继承子嗣出生时的年龄)③族长在最前面,族谱顺序:从亚当到雅各布布伯,接着后者的儿子若瑟,经由梅瑟及若苏厄再到以色列的民长。因此有一种在第三时代时半途转换的情形:雅各布布伯在130岁时转移到埃及,当时若瑟是39岁,他后来在71岁时死于埃及。64年后梅瑟出生,80岁时开始出埃及。以及每一位统治者的在位年数(民长、国王或“总督”)。

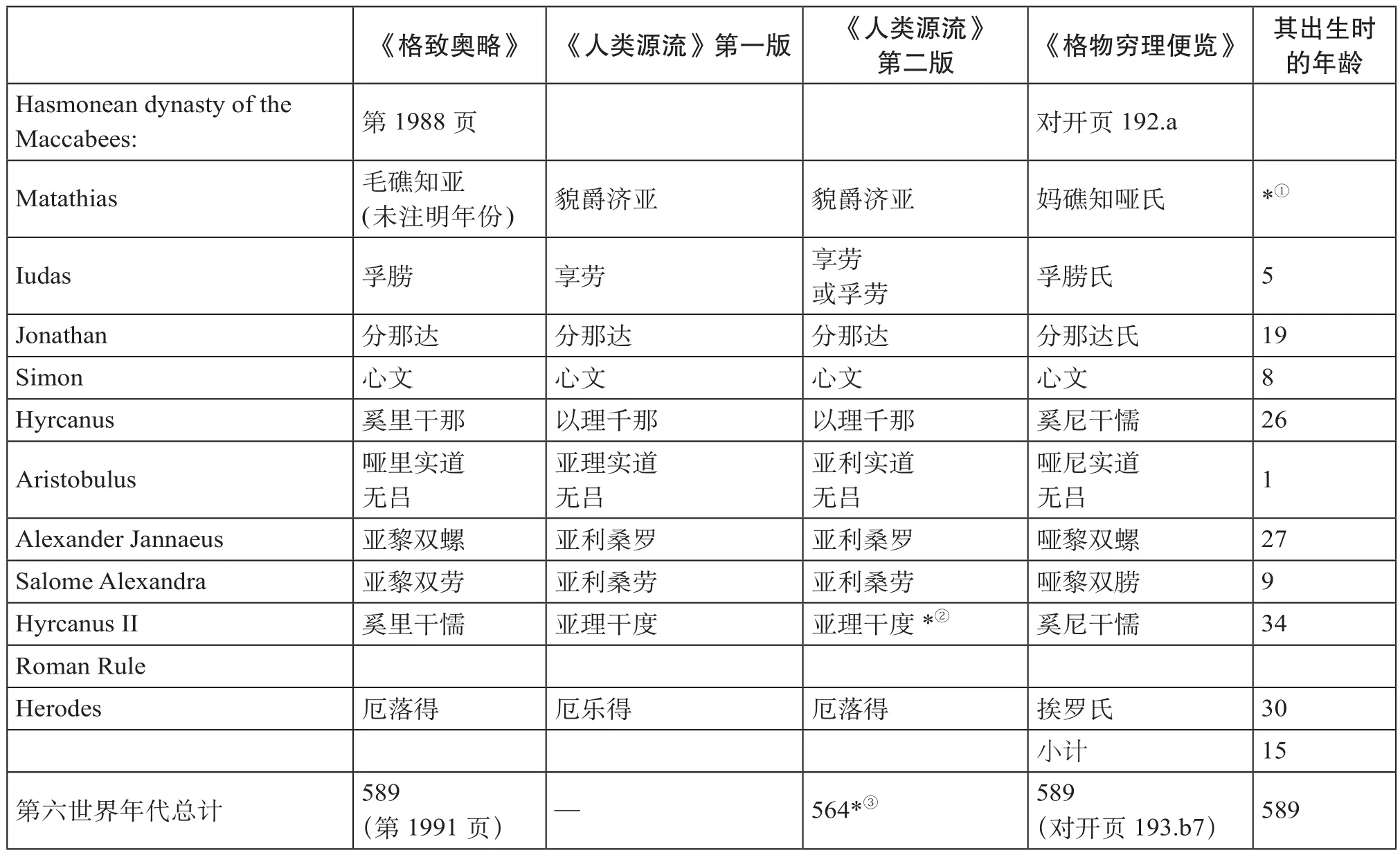

以下根据《格物穷理便览》和《格致奥略》,我以图表方式重制从亚当到基督的六“世”,或称六个“世界年代”的大事纪要(而不用原来的叙事方式)。不过在这两书上,我另外加上两个版本的《人类源流》,这本书也是依据哆妈氏的《格物穷理便览》中的两段(对开页122.b3—135.a4,对开页145.a9—193.b7)。④在一些例子中(特别是第二时代:大洪水到亚巴郎),《人类源流》很奇怪地给予官话的音译,而闽南音译就被称为“又名”或“又音”。在有些情况中(费肋格、亚巴郎、依撒格、梅瑟),它又给予某些名字的意义,例如费肋格(Faleg),是培勒格(Peleg)在武加大本中的名称:译言分开(Peleg 的意思原是“分开”,参见《创世记》10:25:“厄贝尔生了两个儿子:一个名叫培肋格,因为在他的时代世界分裂了;他的兄弟名叫约刻堂”)。我并不清楚《人类源流》的作者在何处获得此信息。在《人类源流》中有少许叙述(导论除外)⑤第一页的“引”,参见徐宗泽:《明清间耶稣会士译著提要》,上海:中华书局,1949年,第229页;此文本与《格致奥略》(对开页37a—38a)很类似,事实上是依据《格物穷理便览》(对开页123.a8—124.b9)。是聚焦在大事纪要上,而且多少是以表格方式呈现的。此表中新内容则是一连串的“统治者”(族长、士师、国王及总督等),从亚当到耶稣,并加上从伯铎到依诺森七世(Innocentius XII, 1691—1700)的“教宗历表”。⑥在《人类源流》第一版中,其后则是旧约中的圣人传记:亚当、诺厄、乔纳、多俾亚(多比特)以及亚巴郎(并未复制于《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》第16册中)。我未细看这些传记,因而无法确定这些传记是否以《格物穷理便览》或《格致奥略》为底本。无论如何,不论《格物穷理便览》,还是《格致奥略》,二书都没有提到乔纳及多俾亚。表结束于依诺森十二世(从1691年开始即位,也即康熙三十年辛未开始),而未提及整个在位的年代,显然意味着《人类源流》是在1691年后不久编成的,而且无论如何不会晚于约1700年。这多少印证了迟至1683年,“不止在马尼拉可以找到,在福建,甚至日本也可以找到”《格物穷理便览》这部书。⑦Eugenio Menegon, Ancestors, Virgins, and Friars: Christianity as a Local Religion in Late Imperial China, Cambridge (Mass.):Harvard University Press, 2009, p.56.龙彼得认为,中国1674年前可能有这两本复印本的存在(van der Loon, op.cit.,p.36)。在闵明我(Fermández Navarette,1610—1689)的证词中,他说,无论如何,在“马尼拉”的道明会的普通中文出版物中,并未提到任何一本具体的书名,参见Johannes Beckmann, “Luis de Granada in chinesischer Übersetzung,”Zeitschrift für Missions-und Religionswissenschaft 52 (1968), p.202。如果此书曾被重印,毫无疑问,其中的闽南译音会被转成官话,正如哆妈氏于1628年在杭州出版的祈祷书中的两个答唱咏,其中“若望”取代了原来闽南音的“山羡”(San Juan),又如“撒落满”取代了“沙罗汶”;参见Paul Brunner, L’euchologe de la mission de Chine: Editio princeps 1628 et développements jusqu’à nos jours.Münster (Westfalen): Aschendorff, 1964, p.298, 307。

表5 《格致奥略》《人类源流》以及《格物穷理便览》中六个“世界年代”的比较第一世界年代:创世纪—大洪水(1656年)① 《创世记》5:1—32,参见Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology: Principles of Time Reckoning in the Ancient World and Problems of Chronology in the Bible.Peabody (Massachusetts): Hendrickson Publishers, 1998 (revised edition of the 1964 edition), p.404; Grafton, “The Chronology of the Flood,” p.71。

表6 第二世界时代:大洪水—亚巴郎① 《格物穷理便览》,对开页145b—148a;《格致奥略》,对开页43b—45a。参见《创世记》11:10—26。

表7 第三世界年代:亚巴郎—梅瑟(505年)① 《格物穷理便览》,对开页149—184;《格致奥略》,对开页45a—61a。“从亚巴郎到梅瑟的出埃及,在欧西比乌斯的编年史中发现七十贤士本,希伯来文本以及撒玛利坦的文本都同意505年的年数。”参见Finegan, op.cit., p.170, and “Table 78,” p.171。

表8 第四世界年代:从《出谷记》到耶路撒冷圣殿创建之始(480年)⑨ 詹姆斯·巴里(James Barr)写道:“从《出谷记》到圣殿开始建造的年数……毫无疑问的是由《列王记》(卷1,第6章)的记载所确立的,一共是480年。此数字覆盖了许多零碎的有关士师、撒慕儿、扫禄及达味的纪年资料。年代学家无须去处理其间的细节。”参见Barr,“Why the World Was Created in 4004 B.C.: Archbishop Ussher and Biblical Chronology,”op.cit., p.605以及Finegan, op.cit., p.173。

(下续)

(续表)

表9 第五世界年代:从圣殿初建到圣殿被毁以及充军流亡之时(430年)③ 《格物穷理便览》的总年数为430年(对开页189.b5) ,而非431年(《格致奥略》,第1985页),这是因为玛纳瑟(Manasses)在位55年(参见 IV Rg 21:1),而非56年(《格致奥略》,第1984页),参见Barr, “Why the World Was Created in 4004 B.C.: Archbishop Ussher and Biblical Chronology,”op.cit., p.605。Stultetus (1546) 的年数是440年,因为依据七十贤士本,亚蒙(Amon)在位12年而非2年 (参见Von den Brincken, op.cit., p.169)。

(下续)

(续表)

表10 第六世界年代:从圣殿被毁以及充军流亡之时到耶稣降世(589年)② 《格物穷理便览》,对开页189.b7—193.b7;《格致奥略》,对开页64.b4—67.b3。

(下续)

(续表)

虽然这一期的大约总年数早已为人所知(586、587、589或 590年),④Mangenot, op.cit., col.739 (公元前587年,耶路撒冷城陷落);Finegan, op.cit., p.261(586年,泽德基亚[Zedekia]陷落);Scultetus, op.cit., (第六世代:586年)。至于“589”,可参见Anthony Grafton, Joseph Scaliger: A Study in the History of Classical Scholarship, Vol.2: Historical Chronology. Oxford: Clarendon, 1993, p.277; Finegan, op.cit., p.405;至于公元前590年,可参见Grafton, Joseph Scaliger: A Study in the History of Classical Scholarship, Vol.2: Historical Chronology, p.669—670 (圣殿陷落); Finegan, op.cit., p.190 (Hieronymus)。但对于此时期在犹大(Juda),或耶胡德(Yehud)省,经过巴比伦流亡70年后回归以及355年的波斯及大希腊化的统治,直到马嘉伯的哈斯蒙尼(Hasmonean)王国期间的历史或《圣经》的信息并不多。⑤Scultetus, op.cit.(根据裴罗):“从居鲁士到亚历山大大帝有 191年,而到犹大·玛加伯则有164年。”因此在这里发现“牧”或“司牧”的名字及其在位的年数就令人惊讶了。在亚历山大·斯卡尔坦特斯的《纪年》(Chronographia)当中,我们发现回乡的犹太人“诸领袖”(duces)的相同年数,对此他称之为裴罗的《论分期简要》(Breviarium temporum)。①亚历山大的裴罗(Alexandria of Philo,公元前20年—公元50年)。对于此,可参见Philo in Breviario temporum, col.2 及col.4 (Philo),见Scultetus, Ratio huius chronographiae, op.cit., col.4。它与原书名(Breviarium de temporibus)有细微差别,参见Wilhelm Schmidt-Biggemann, “Heilsgeschichtliche Inventionen: Annius von Viterbos ‘Berosus’ und die Geschichte der Sintflut,” Sintflut und Gedächtnis: Erinnern und Vergessen des Ursprungs.Eds.Martin Mulsow and Jan Assmann.München:Wilhelm Fink, 2006, p.108。其实此《简要》是由多明我会士詹尼·南尼(Gianni Nanni,1432—1502)假造出来的,有一更广为人知的题名:《维特伯尔的艾尼奥》,出版于1498年,再加上其他的伪作以及他在这伪造的古文献上的评论,就成为《维特伯尔的约翰·艾尼奥修士论不同作家的古代演讲著作》(Commentaria fratri Johannis Annii Viterbiensis super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium),②这个版本可以上网取得:安达卢西亚虚拟图书馆(Biblioteca Virtual de Andalucía)。该书有另一名称:《七十书论古代》(Antiquitatum variarum volumina XVII),往往被简称为《论古代》。③有关艾尼奥(Annius)的文献,可参考David M.Whitford, The Curse of Ham in the Early Modern Era: The Bible and the Justifications for Slavery.Farnham: Ashgate, 2009, p.45, note 7 (Roberto Weiss, Anthony Grafton, and Walter Stephens);Schmidt-Biggemann, op.cit., pp.85—111。裴罗的《论分期简要》即《论古代》中的第14册,而从1498年到 1612年,《论古代》至少出过18种拉丁文版本。然而历经16和17世纪两百年,有作者们对艾尼奥的《论古代》产生了怀疑。④Walter E.Stephens, “When Pope Noah Ruled the Etruscans: Annius of Viterbo and his Forged Antiquities,” Modern Language Notes, 119.1, Supplement (Jan.2004), pp.204—206.格拉夫顿批评基歇尔(Athanasius Kircher, 1602—1680),因为后者仍旧“引用艾尼奥·拜罗苏斯(Annian Berosus),将其作为一个真实的古代文本”,以此方式“他破坏了17世纪中叶纪年法的正常规范”(第176页)。不过此书确实是“16世纪最畅销以及最受欢迎的书籍”,⑤Whitford, op.cit., p.48.而且被许多作者引用,例如斯卡尔坦特斯在他的书中和罗伯托·贝拉尔米诺(Roberto Bellarmino,1542—1621) 在他的《从创世纪到1612年的简要纪年》(Brevis chronologia ab orbe condito usque ad annum MDCXII)中,⑥这本《简要纪年》(Brevis Chronologia)是他的《论教会作家》(De scriptoribus ecclesiasticis liber unus.Cologne, 1613)的一部分,我通过“天主教改革数字图书馆”(“The Digital Library of the Catholic Reformation)之“天主教文献之耶稣会修会”(Catholic Reformation texts.Religious Orders.Jesuit)查找而得。有关此时期的年代差异是首三段“犹太人众领袖”(“duces Iudaeorum”)(Zorobabel, Resa, Ioannes)的年数为:32、46、40(而不是58、66、53)。而且也在那时我尚不知道的哆妈氏的《格物穷理便览》(1607)的史料中。另外一例是马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)的《世界年代计算》(Supputatio annorum mundi, 1541)。“虽然艾尼奥的作品早就被揭露是一伪作,显然在路德使用艾尼奥的著作时并不知情其书的欺骗。而这也再度表示路德和16世纪时的许多其他作者并无太大的不同。”⑦Whitford, op.cit., p.44.由于路德使用“裴罗”(艾尼奥),他的《世界年代计算》在1920年版中重复了这些文字,参见Philonis Breviarium de temporibus,第19—21页,但该版并没有艾尼奥本人的大量评论;书目的详细信息,也可参考此《简要》,p.9; James Barr, “Luther and Biblical Chronology,” Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 72(1990), p.58.从巴比伦流亡返乡到玛加伯王国开始期间的“诸领袖”名单,“我们看到像是阿布内·西美(Abner Semei)、艾利·玛他提亚(Eli Mattathias)、阿塞尔·马塔(Aser Maat)、阿塔萨特·麦基(Artaxat Nagid)等人的名字,这些都出现在‘路加福音’所载耶稣族谱当中。此似乎意味着路德认为裴罗所提供的信息是可靠的”。⑧Barr, “Luther and Biblical Chronology”, pp.60—61.另注意利撒(Resa Mysciollam),所罗巴伯(Zorobabel)之子,令人想起在《列王记》(上)3:19中提到后者的儿子梅舒拉姆(Mesullam),艾尼奥在他的评论中也提到。路德提到他时称之为利撒·梅舒拉姆(Resa Mesullam),参看Luther, Supputatio.Weimar, 1920, p.108。

结束语

《格致奥略》与两个版本的《人类源流》保存在上海徐家汇藏书楼,它们是最早提出如此精细的创世纪以来纪年的文本。 它们不只是提到了六个世界时代的年数,①在下文所附的考察中(参见附录一),并没有“世界年代”的例子(除了《圣经直解》中的四个外),而只有两个“时期”:创世纪—洪水—降生(有时则是:创世纪—梅瑟—降生)。而且也记载了每个族长、法官及君主等的年数,有点类似卫匡国在《中国历史:第一个十年期》(Sinicae Historiae Decas Prima)一书及柏应理(Philippe Couplet,1623—1693)在《中国历代王朝纪年表》(Tabula ChronologicaMonarchiae Sinicae)一书中所记载公元前中国帝王的在位年数。若仔细检视这些年表可知《格致奥略》(公元1723年之前)与《人类源流》(大约1700年)这两个稿本不是完全抄录《格物穷理便览》 (1607),事实上,某些闽南音写汉字被官话取代,有些年份也改了(例如292年换成922年),甚至还插入了一个名字——该南二世。因此,圣经纪年这个主题对于一些新教友而言是很有兴趣的,他们发现了由多明我会士出版的给马尼拉华人看的圣经纪年的旧文本中,有一项未曾想到的来源。传教士可能并未涉入其中:因为若是如此,传教士可能会替换所有的闽南话的音写汉字。然而,目前有些音写汉字是其他音写或读音;传教士可能想要由维特伯尔的艾尼奥所伪造的名字。如果没有进一步的研究,我们仍然无法确定到底这些稿本有何影响以及是否只代表少数人的兴趣。值得注意的是,这些东西中少了中国的纪年(尤其是大洪水),②《圣经直解》为亚巴郎、梅瑟及耶稣的出生,给出了中国的日期,但没有给出大洪水发生的年代(此事发生在上古),参看《圣经直解》,第2卷,对开页15b8(吴相湘主编:《天主教东传文献三编》,第4册,第1664页)。而在耶稣会士的中文著作中我们却可以见到。③许理和写道:“在他们汉语著作中很少提到要将圣经年代与中华历史纪年同步化过程中产生的问题,甚至圣经中的大洪水与尧帝时期中国的洪水发生的时代推测都完全不提。显然他们知道此问题很敏感,容易陷入理念的争论。”参见Erik Zürcher, “In the Beginning: 17th Century Chinese Reactions to Christian Creationism,” Time and Space in Chinese Culture.Ed.Huang Chun-chieh and Erik Zürcher.Leiden: Brill, 1995, p.153。同时,借由从菲律宾传来的一本零致之书,这些稿本依据武加大本的圣经纪年,就像在《圣经直解》中所记载的内容在《道学家传》(1730s/1865)中也有出现。④参看下文。

附录一 天主教中文文献调查(17—18世纪):武加大本或七十贤士本纪年法

在华传教士显然一开始是介绍与武加大本接近的纪年法。在1584年出版的《天主实录》中,罗明坚(Michele Ruggieri, 1543—1607)提到从创世纪到摩西经过了2 450年,从摩西到基督降生又过了1 510年;换言之,从创世纪到耶稣降生经过了3 960年。这个数字(2 450 + 1 510)大约是1640年,大量修订后出版的《天主圣教实录》中仍未改变。⑤《天主实录》(1584),对开页25b—26a(《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》,第1册,第52—53页);《天主圣教实录》(约1640),对开页23b—24a (吴相湘主编:《天主教东传文献续编》,台北:学生书局,1966年,第2册,第810—811页);甚至从降生到“今日”的年数也未改变(指1584年),参见《天主圣教实录》(约1640),对开页24a8;p.811。同样地,从创世纪至“今日”的年数也未修改,即5550 多年 (对开页12a,9a),事实上是 5544 年。而对于创世纪到梅瑟的年代,高一志(Alfonso Vagnoni,1568—1640)在1615年出版的《教要解略》中介绍“十诫”时,也提出同样的年数,即2450年。⑥高一志:《教要解略》,《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》,第1册,第150页。

在1626年,熊明遇(1579—1649)在《则草》中提出了一个从创世纪到降生稍有不同的纪年(4 084),即从创世纪到大洪水为 1 656年,而从大洪水到基督降世有2 428年,而从降世到作者执笔的“当时”为1 626 年。整体而言,从创世纪到公元1 626年共有5 710年。⑦熊明遇:《则草》,对开页4b;徐光台:《东林人士熊明遇否定耶稣会士主张中国人为诺亚后裔》,《汉语基督教学术评论》,第9期,2010年,第192页;“开辟至今未满六千”,参见《则草》,对开页6b;《东林人士熊明遇否定耶稣会士主张中国人为诺亚后裔》,第195页。

高一志在1630年刊印的《治民西学》稿本中给了下列纪年:从创世纪到大洪水为1 650年,接着到亚巴郎有300多年,到梅瑟又有500多年,到达卫王有440 年,再到基督降世有1 100 多年,从降生迄今则有1 630年;①高一志:《治民西学》,载钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦编:《法国国家图书馆明清天主教文献》,第1册,第479—482页。因此,从创世纪到梅瑟超过2450 年(1650 + 300 + 500),参见《教要纪略》刚提及的内容,也可参看前述内容,《格物穷理便览》 (1656 + 292 + 505)。因此算起来从创世纪到降生超过3 990余年。

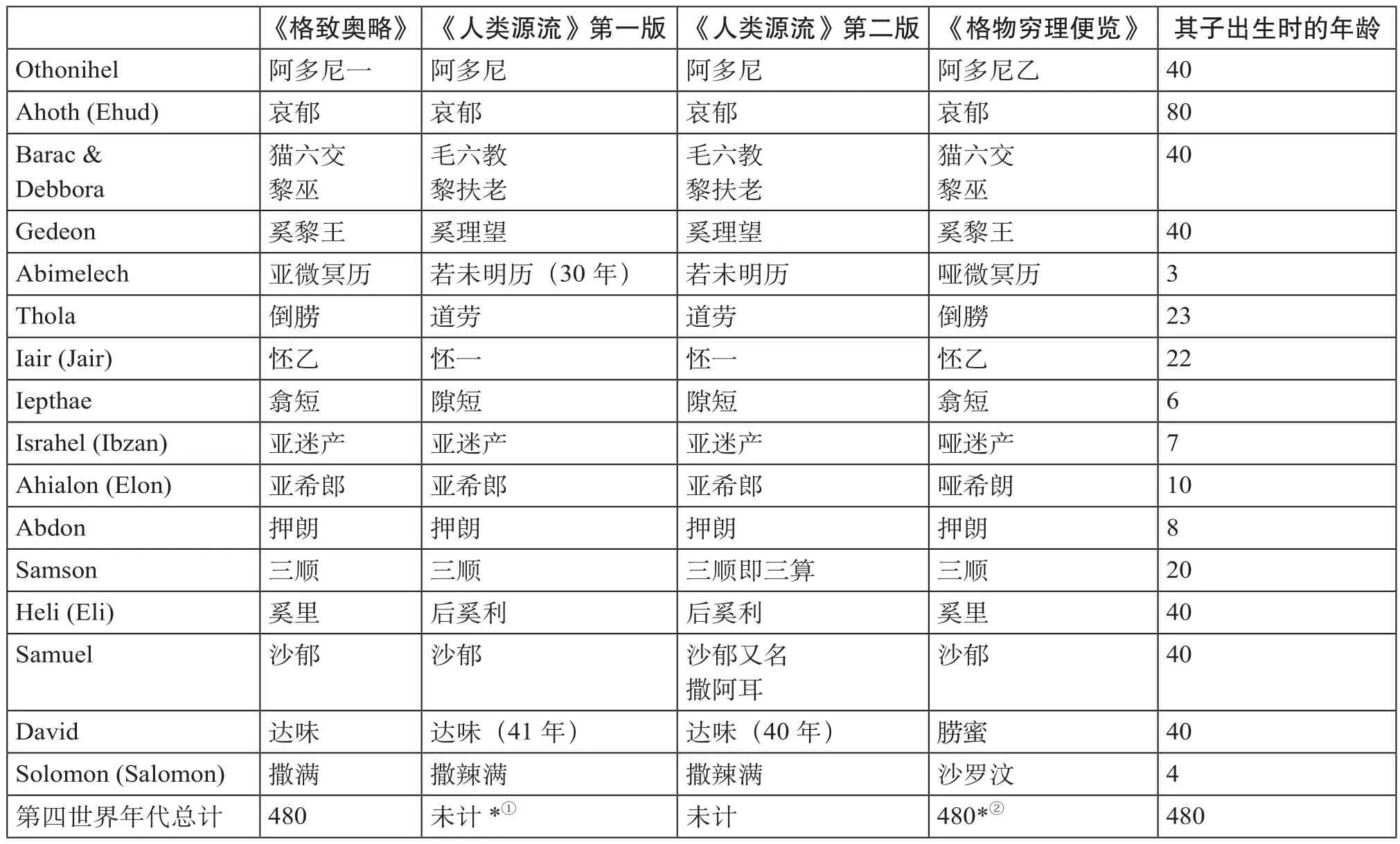

费乐德(Rui de Figueiredo, 1594—1642)也使用武加大本的纪年法,我们可以从朱毓朴在辑注《圣教源流》(1636)的注记中知道:从创世纪后到降生有4 000年。②《圣教源流》(第1卷,对开页4a1),《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》,第3册,第17页。阳玛诺的《圣经直解》(1636年5月的《序》,但可能在1642年才完成),详述了福音书关于礼拜及瞻礼日的缘由。③《圣经直解》(15 卷),吴相湘主编:《天主教东传文献三编》,第4—6册,第1553—3106页;1636年5月19日(“崇祯丙子孟夏望日”)的《序》,参见《天主教东传文献三编》,第2961页;1642年,则见“至今崇祯十五年相去一千六百四十二年”,参见《天主教东传文献三编》,第 2381页。阳氏提了下列的分期(总计约有4 000年,见表11):④《圣经直解》,第3卷,对开页2b(《天主教东传文献三编》,第4册,第1730页)。这四个时期,被用于同《玛窦福音》20:1—16中所提到的寓言中的白日四时辰(Septuagesima,主日福音,即是封斋期之前的第三个主日)做比较,阳玛诺是如此解释的:卯时 (晨早) —已初 (三个小时以后) —午正 (中午) —申初 (日落一个小时以前) —酉初 (日落),参见《天主教东传文献三编》,第4册,第1727—1729页。这寓言常常被用来解释连续的“世界年代”,参见 Schmidt, op.cit.,pp.288—317。

表11

第一期的年数 (1056)比较不寻常,因为武加大本传统都视此期为1 656年。⑥参看前文及 Grafton, “The Chronology of the Flood,” p.71。此600年(1656/1056)的差距不太可能是弄错或抄写错误。或许我们应该赞同吴莉苇的说法,她认为阳玛诺可能想将武加大本纪年法与中国历史纪年合流,而将大洪水放在基督降生前的2 944 (922+425+1597)年。⑦吴莉苇:《当诺亚方舟遭遇伏羲神农:启蒙时代欧洲的中国上古史论争》,北京:中国人民大学出版社,2005年,第401页;《明清士人对圣经年代体系的接受与理解:以李祖白〈天学传概〉为个案》,第297页。阳氏公开地提到大洪水,所以在此指出“1056”是诺厄(在创世之后)出生之年并无意义,因为大洪水发生在他出生后600年(《创世记》7:6);参见:《人类原始》(FJ 092R),对开页6a1(《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,第16册,第501页)。稿本抄写者都没犯错误,可以在该书稍后的地方(第9卷,第34a页,又可见到总计4 000年的隐晦数字)得到证实:依撒格的割损礼(出生后8天以及他父亲亚巴郎100岁,参看《创世记》21: 4—5)是定在创世后2 077 年以及基督出生前1 923年 (2 077+1 923=4 000)。⑧《圣经直解》,第9卷,对开页34a (《天主教东传文献三编》,第5册,第2445页)。阳氏将公元前1923年(或是创世后第2077年)当作是夏朝第11位国君不降统治时的第56年(按长历为夏第十一王不降五十六年丙辰);参见:《道学家传》(1865),对开页23b (《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第3册,第1071页)。这就恰好与阳氏的年代合拍(第1卷,第2b页):阳氏提到亚巴郎的出生为创世后的1 978(1 056 + 922)年,为基督出生前的2 022(425 + 1 597)年。⑨“有人跟耶稣说:‘你还未满五十岁,怎么可能见过亚巴郎?’” (“若望”8:57),阳氏评语:“亚巴郎在我主降生之前已死去几近两千年”(《创世记》25:7,亚巴郎死时在175岁),参见《圣经直解》,第4卷,对开页59a3。

从1637年之后,传教士们似乎就改用七十贤士本的纪年法了。此法主张创世纪之后约5 200年基督降生,①至于1637年,请参看前文。也就是说,依据《罗马殉道史》(Martyrologium Romanum)是5 199年,因此,大约在1650时,世界被认为大约有6 850年之久了。然而在1637年之前,七十贤士本纪年法早已有人采用了。许大受在《佐辟》(1623)对于世界不可能早于7 000年的看法加以嘲讽。②(清)许大受:《佐辟》,徐昌治编《圣朝破邪集》(1640),第4卷,第24页(夏瑰琦主编:《圣朝破邪集》,香港:建道神学院,1996年,第213页);参见Jacques Gernet, China and the Christian Impact: A Conflict of Cultures.Trans.Janet Lloyd.New York: Cambridge University Press,1985, p.212 (n.90);《东林人士熊明遇否定耶稣会士主张中国人为诺亚后裔》,第197页。然而庞迪我(Diego di Pantoja,1571—1618)在《庞子遗诠》中的《人类原始》(1610)中,提出了下列的年代:从创世纪开辟到洪水,共计2242年,从洪水到基督降生,共计2 954年,从降生迄今万历庚戌,共计1 610年,整体加起来,从创世纪到1610年共有6 806年。③《人类原始》,见《庞子遗诠》,第4卷,对开页1—16a, f.2b(《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》,第2册,第221—251页,第224页);徐光台:《东林人士熊明遇否定耶稣会士主张中国人为诺亚后裔》,第190页。在未注明出版年代的《天主实义续编》一书中,庞迪我对此问题(武加大本纪年或七十贤士本的纪年)持开放态度,而仅仅提到“数千年”,参看氏著:《天主实义续编》,对开页6b(《天主教东传文献绩编》,第1册,第110页);《明清士人对圣经年代体系的接受与理解:以李祖白〈天学传概〉为个案》,第284页。换言之,从创世纪到降生共有5196年(2 242+2 954)。

即使同一作者也并不总是前后一致。艾儒略(Giulio Aleni,1582—1649)在《万物真原》(1628)中沿用七十贤士本纪年,世界不足7 000年。然而1623年他撰写《职方外纪》时,世界是6 000年,这可能是用早期记录而不是用后来的记录。④艾儒略:《职方外纪》,第1卷,对开页11a(《天学初函》,台北:学生书局,1965年,第3册,第1339页),在如德亚(Judea)国的那一节中(对开页10b—14b)。不过在 1642年,他却使用了武加大本的纪年法。此纪年法从创世纪到基督降生间有2 450年,再过1 550年基督降生;同时他却又使用七十贤士本纪年法来定大洪水发生的年代,也就是创世之后的2 245年。⑤艾儒略:《四字经文》,对开页6b,8a,9a(《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》,第2册,第320、323、325页)。此重出的版本很可能是1663年的江西重印本,请参见《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》,第2册,第300、384页。并不意外的是,1935年重印的《四字经文》(我并没有核对其他重印本),除了在其他两个年份“2512”和“1492”(加起来是4004年)上有些细微的改动(原本是2450及1550年)外,七十贤士本的大洪水纪年,也就是创世纪后2245年(通常是2242年,也就是说在公元前1755年)被改成武加大的大洪水纪年,亦即创世纪后1656年,参见Ku Weiying, “‘The Four Characters Catechism’, Inculturation and Taiwanese Catholicism,” History of Catechesis in China.Ed.Staf Vloeberghs.Leuven: Ferdinand Verbiest Institute, 2008, pp.328—329。

约在1637年之后的几种文献,使用的是七十贤士本纪年法。依据孟儒望(João Monteiro,1602—1648)的《天学略义》(1642),从创世纪到基督降生超过5 190 年。⑥孟儒望:《天学略义》,对开页7b(《天主教东传文献续编》,第2册,第862页)。传教员朱宗元(约1616—1660)也是使用七十贤士本纪年法。他的《拯世略说》,从创世纪到1644年(顺治之甲申)共有6 844 年(因此从开始到基督降生有5 200年:6 844年减去 1 644年。而大洪水发生在创世后2 000年,也就是4 800 年以前⑦“天地原始”部分,参见朱宗元:《拯世略说》,对开页16;Dominic Sachsenmaier, Die Aufname europäischer Inhalte in die chinesische Kultur durch Zhu Zongyuan (ca.1616—1660).Nettetal: Steyler Verlag (Monumenta Serica monograph series; 47),2001, p.347(朱宗元:《拯世略说》,BnF Chinois 7139)。在阳玛诺的《十诫直诠》(1642)中,朱将大洪水安置在创世后“二千余载”,参见朱宗元序,阳玛诺:《十诫直诠》(BnF Chinois 7192),对开页1b;也可参看《道学家传》 (1865),《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第3册,第1031页,第1行 (在第1030—1036页,以“教要”为题,重刊了朱的序言。阳玛诺在《十诫直诠》中认为,梅瑟“在创世三千余载后”接受了十诫(《十诫直诠》,卷上,对开页6b)。然而在1814 版本中(藏于梵蒂冈宗徒图书馆,Borgia cinese 348),这些“2000+”及“3000+”都被改成比较“偏向武加大本”的1000+ 及2000+ (此“一千余载”,也可参见徐宗泽:《明清间耶稣会士译著提要》,上海:中华书局,1949年,第181页,或2006版,第138页)。或是大约在公元前3200年。①许理和认为:“朱宗元将大洪水发生的年代定于大约是公元前3200年,显然是一种未经认可的尽量推向前的努力。”请参见Zürcher, op.cit., p.151。对中国人而言,创世纪的年代并不是真正的问题,真正的问题在于大洪水(Zürcher, op.cit.,p.149)。在武加大的纪年中,阳玛诺将大洪水定在公元前2944年(也就是创世纪后1056年)。在朱宗元的《天主圣教豁疑论》(1680再版)中,他说此世“不过七千余载”,而大洪水发生在创世后2 000年。②朱宗元:《天主圣教豁疑论》,对开页6(《天主教东传文献三编》,第2册,第541—542页);参见《明清士人对圣经年代体系的接受与理解:以李祖白〈天学传概〉为个案》,第293—294页。重印的《天主圣教豁疑论》(约1680)由瞿笃德(Stanislao Torrente, 1616—1680)修订,参见朱宗元:《天主圣教豁疑论》,对开页1a(《天主教东传文献三编》,第2册,第531页),而且他可能对第一版的文字做了一些修改,将书名改为《破迷论》。在他的《破迷论》(内容近于他的《天主圣教豁疑论》)中,③Sachsenmaier, op.cit., p.44.他更具体指出,从创世纪到章皇帝元年甲申之岁(即1644)有6 842年,而大洪水在创世纪之后1 656年发生。④《破迷论》,对开页6b—7a (《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,第4册,第386—387页)。因此,从创世纪到基督降生计有5 198年(6 842减去1 644)。而尚祜卿在他的《补儒文告》(1664)中指出,此世界尚未达7 000岁。在文本上缘的批注内(由不出名的甘粒传所著)特别指出:6 862年(减去1664 年则从创世纪到降生为5 198年)。⑤《补儒文告》,第1卷,对开页24a—b (《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,第3册,第170—171页);《论天地万物之原》之部分,则参见《补儒文告》,第1卷,对开页24—39(《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,第3册,第170—201页),参见David Mungello, The Spirit and the Flesh in Shandong, 1650—1785.Lanham: Rowman & Littlefield,2001, p.49。李祖白的《天学传概》 (1664)也暗示同样的年数(5 198):从创世纪到梅瑟(在西奈山上接受十诫)为3 701年,从梅瑟到基督降生为1 497 年(共计5 198年)。⑥《天学传概》,对开页1b—2a(《天主教东传文献续编》,第2册,第1056—1057页);也可参见《明清士人对圣经年代体系的接受与理解:以李祖白〈天学传概〉为个案》,第280页。利类思(Ludovic Bugli,1606—1682)的《主教要旨》(其《序言》写于1668年9月)也是使用七十贤士本纪年法: 从创世纪到1665年(康熙乙巳)已过了6 865年。⑦《主教要旨》,对开页9a3(第五章“天地人祖原始”,在《主教要旨》对开页8b4—11a1)。参考的版本是《主教要旨》(BnF,Chinois 6917,ff.26, 共12 章)。换言之,从创世纪到基督降生是5200年,然而,在利类思文本中,从创世纪到梅瑟,其年数比起李祖白的《天学传概》要短少一千年:梅瑟在创世纪后的2700年才收到十诫的石碑。⑧《主教要旨》,对开页21a7 (第十章“十诫”,《主教要旨》,对开页21a1—21b6)。在使用武加大本纪年法的两个文本中,此时期是2450年。

方济会士康和子所写的短文也使用七十贤士本纪年法,并附有一图,即《吾主耶稣及天下万民历代宗派图》(1704),⑨泰西圣方济各会士康和子述(手稿:Pr.Carolus Horatii à Castorano Regul.Observ.S.P.Fran.ci reverenter fecit circa Anno D.ni 1704 in civitate Lin zing ceu [临清州] Provinciae Scian tung); tonghui Ye Zunxiao ding 同会叶尊孝订 (手稿:R.mus P.Basilius a Glemona vic.Ap.licus visit et approbavit).1704年11月16日,叶尊孝(Basilio Brollo da Glemona, 1648—1704)去世。格式是一张大对开页,现存已知只有一张保存于梵蒂冈图书馆(馆藏编号为:Vat.Estr.Or.55):从创世纪到大洪水有2 242年,而从大洪水到基督降世有2 957年(因此从创世纪到降世共计5 199年),再到康熙四十二年(癸未)有1 704年(1703年2月16日到1704年2月4日),如此到当时的世界存在的年数总计有6 903年(5 199+1 704)。康和子总结道,此圣经纪年与中国历史纪年并不冲突,毕竟中国历史并不早于4 500年⑩原文为:“从天主开天地到洪水二千二百四十二载,从洪水到吾主耶稣降生二千九百五十七载,从吾主耶稣降生到现时康熙四十二癸未一千七百零四年,总论六千九百零三年。故不用天主圣教数年之法,万国荒唐繁多乃无据之言,及若细察中华肇年之数,不到四千五百几载之外。”(换言之,中国历史始于4 661年之前的大洪水之后:2 957+1 704=4 661)。最后一位使用七十贤士本纪年法的例子,是一本没有出版年代且作者佚名的《性理参证》,很可能编成于1816年,该书声言当今世界已有7 000余岁。①“七千余年”,参见《性理参证》,对开页75a, 88b (《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第3册,第1529、1556页);“七千年”,参见《性理参证》,对开页 96b(《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第3册,第1570页)。

虽然迄今吾人或许有一印象,即大约在1637年前后,武加大本纪年法在中国已经消失了,但事实并非如此。②参见多明我会士万济国(Francisco Varo, 1627—1687)所写,但未标出版年代(很可能在 1650 或 1660年代)的《辩祭》(关于这份文本,可参见Menegon, op.cit.,p.112),引自《辩祭参评》(《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》,第10册,第433页):“从创世纪到基督降生一共超过了3 900年”。利类思在他的《不得已辩》(批驳杨光先的《不得已》,1665年)中提到从帝尧到1644年 (顺治元年),有 4 000年(参看利类思:《不得已辩》,对开页15b—16a,《天主教东传文献》,第258—259页)。依据吴莉苇,此观点显示利类思是采用武加大本纪年,参见《当诺亚方舟遭遇伏羲神农:启蒙时代欧洲的中国上古史论争》,第402页;《明清士人对圣经年代体系的接受与理解:以李祖白〈天学传概〉为个案》,第297页。然而,利类思在他的《主教要旨》一书中却采用了七十贤士本纪年法。另注意,在《不得已辩》(对开页16a3—7,该部分提及南轩[1515—1596],司马迁以及《纲鉴》)中事实上也包含了艾儒略在《万物真原》(1628)(对开页3a)(《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第1册,第169页;Witek, op.cit., p.235, note 30)中同样的字句,其中提到世界迄今尚未满7 000 年(对开页2b,3b),换言之,是使用了七十贤士本的纪年法。《道学家传》(最后一版为1865年)③《道学家传》事实上是记载到雍正时期(1723—1735),不过这是抄写者随处增补的,请参看Dudink, op.cit., p.25。中有一章节“洪水以后谱”,④《圣经直解》涵盖了从大洪水到梅瑟的时期,参见利类思:《圣经直解》,对开页18b3—20b(《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第3册,第1061—1065页)。就有下列分期(对开页19b—20a):

第1世(卯时) 创世纪—大洪水 1056 年

第2世(已初) 大洪水—亚巴郎 922 年

第3世(午正) 亚巴郎—梅瑟 425 年

第4世(申初) 梅瑟—基督降世 1597 年

这表示此四期共有4 000 年,此符合在该页(对开页19b)上方留白之处的注记。该注记提到,到嘉庆十三年(1808),此世界共计5 808年,换言之,从创世到降生有 4 000年。此种分期法分明是来自阳玛诺的《圣经直解》(参见前文),只是有些读者将“1 056”改成“1 656”(第1064页),⑤《明清士人对圣经年代体系的接受与理解:以李祖白〈天学传概〉为个案》,第301—302页。以致所有年代之总计变成了较不寻常的“4 600”年(总年数并未在文本中如此提及)。

还有一个使用武加大本纪年法的例子是在18世纪90年代。并不意外的是此例子是在《旧约》的《创世记》中文译本《造成经》(对开页1—69a)中发现的。此书是以武加大本圣经(1592年的克莱蒙版本)为基础,而克莱蒙本在1979年以前都是天主教的官方拉丁文版《圣经》。此例子亦显示在中国使用七十贤士本纪年法的时期,只能在17、18世纪,因为在那时《圣经》尚未被译成中文。耶稣会士贺清泰(Louis Antoine de Poirot,1735—1813)在他的稿本《创世记》(未出版)中附了一篇短文《造成经之总论》(对开页69b—71a),在此文中他给了一个他所译的作品的年代调查说明(顺便一提,文中完全没有提到七十贤士本纪年法):

亚当(130岁时)生瑟得(Seth),瑟得(在105岁时)生黑诺斯(Enos),黑诺斯(90岁时) 生该南,该南(在70岁时)生玛拉肋耳(Malalehel),玛拉肋耳(65岁时)生亚肋得(Iared),亚肋得(162岁时)生黑诺(Enoch),黑诺 (65岁时)生玛都撒冷(Mathusalam),玛都撒冷(187岁时)生拉默克(Lamech),拉默克(182岁)生诺厄(Noah),而诺厄在大洪水时已是600岁。⑥《创世记》 5:3、6、9、12、15、18、21、25、28以及《创世记》 7:6(诺厄在大洪水时的年龄)。因此,大洪水是在创世纪1 656年后发生的。大洪水后 (1年),亚巴拉杭(Abraham)在292年后出生。⑦其他人说是“1948年”,但贺清泰(Louis Antoine de Poirot, 1735—1813)多算了一年,目的是为了包含大洪水本身这一个“时期”。依撒(Isaac)的父亲(生于创世纪后2049年)180岁时去世(《创世记》35:28)时为创世纪后2229年。他的儿子,亚各伯(Jacob),创世纪后2256年于147岁时死于埃及(《创世记》47:28, cf.note 81),而亚各作之子若瑟(Joseph)在110岁时去世。①此份文本,请参见《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,第28册,第324—327页。与上文提供的表格做比较:第一时期(165年),第二时期(292年),第三时期(直到若瑟去世为止:100+60+130+71=361年),整个合计(1 656+292+361)为2 309年(加上一年的大洪水,则是2 310年)。在《申命纪》(第34卷,第7节,梅瑟在120岁去世)翻译结束之时,贺清泰指出梅瑟之死是在创世之后的2493年,大洪水之后的836年(2493–836=1657)。

附录二② 为保持“附录”的原貌,同时也便于读者理解,将基督谱系文本中的拉丁文人名括注其后,因文中译名与目前较为通行的《圣经》“思高本”中的译名有很大不同。——编者注 康和子:《吾主耶稣及天下万民历代宗派图》(1704)③ 值得注意的是,基督的谱系,或者《圣家谱系》(收入《徐家汇藏书楼明清天主教文献》第4册,第1855—1858页)可追溯至19世纪晚期。在这则附录中,我重制了《武加大克莱蒙本圣经》(1592)中谱系文本中的拉丁文人名(《马太福音》1和《路加》3),参见《新约》(Novum Testamentum),1981年。

上帝(Deus),亚当(Adam)/赫袜(Eva),瑟德(Seth),赫诺稣(Henos),嘉宜南(Cainan),玛辣勒赫尔(Malaleel),亚勒德(Iared),赫诺格(Henoch),玛笃撒冷(Mathusale),辣默格(Lamech),诺赫(Noe),瑟默(Sem),亚尔法磉(Arphaxad),嘉宜南(Cainan),④即该南二世。撒勒(Sale),耶帛尔(Heber),法勒热(Phaleg),辣墺碔(Ragau),撒禄额(Sarug),纳各尔(Nachor),达勒(Thare),亚巴郎(Abraham),义撒格(Isaac),亚各伯(Iacob),虞达(Iudas),法勒瑟(Phares),赫瑟銮(Esron),亚郎(Aram),亚弥纳达伯(Aminadab),纳亚算(Naasson),撒而满(Salmon),玻阿泽(Booz),遏帛德(Obed),耶瑟(Iesse)。

1.从达味(达未德)到玛利亚(《路加福音》3:24—31)⑤ 并不包括《路加福音》中的“耶稣……若瑟之子,若瑟, 奚里(Heli)之子”(《路加福音》3:23),因为在此处,若瑟、奚里为玛利亚、跃亚敬(Joachim)所代替。根据维特伯尔的艾尼奥(此人可参看上文)的看法,奚里的另一名字是跃亚敬,而《路加福音》(3:23)的内文有缺失。因此,有关耶稣的两种不同谱系问题得到了解决:《马太福音》(1:1—17)提供了若瑟一系的祖谱,而《路加福音》(3:23—38)则提供了玛利亚一系的祖谱。“他对救世主祖谱关键点(genealogiae Salvatoris crux)的解决,作为他的主要成就,仍旧得到教会的赞扬”,参看Walter E.Stephens, Giants in Those Days:Folklore, Ancient History, and Nationalism.Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1989, pp.128—132 (part of chapter 3: “Annius of Viterbo, the Flood, and a New Universal History,” pp.98-138).Cf.Brown, op.cit., p.589。

达未德(David),纳胆(Nathan),玛达大(Mathatha),萌纳(Menna),默尔嘉(Melea),赫利亚敬(Eliakim),跃纳(Iona),跃瑟(Ioseph),瑜达(Iuda),玺默睆(Simeon),勒味(Levi),玛达德(Mathat),跃琅(Iorim),⑥在中文文本中,跃玲(Ioram)和跃琅(Iorim)的名字显然是搞混了。赫利耶则尔(Eliezer),耶稣(Iesu),赫尔(Her),赫尔玛胆(Elmadam),阁珊(Cosan),亚体(Addi),默尔吉(Melchi),聂理(Neri),撒辣弟赫尔(Salathiel),座乐巴帛尔(Zorobabel),勒撒(Resa),跃亚纳(Ioanna),瑜达(Iuda),跃瑟(Ioseph),瑟默议(Semei),玛达弟亚(Mathathia),玛达德(Mahath),纳热(Nagge),赫玺(Hesli),纳弘(Nahum),亚茉稣(Amos),玛达弟亚(Mathathia),跃瑟(Ioseph),亚纳(Ianne),默尔玑(Melchi),勒味(Levi),玛达德(Mathat),跃亚敬(Ioachim),玛利亚(Maria),耶稣(Iesus)。

2.从达味(David)到若瑟(Joseph)(《玛太福音》1:6—16)

达未德(David),撒荦满(Salomon),落玻盎(Roboam),亚琵亚(Abias),亚撒(Asa),跃撒法德(Iosaphat),跃玲(Ioram),⑦参看前面一个注。从亚巴郎到耶稣以降(《马太福音》1:1—6)的谱系在《道学家传》中(在对开页19a1—19b7部分)有“药郎”(对开页19a6,《徐家汇藏书楼明清天主教文献》,第3册,第1062页)。阿济亚(Ozias),跃亚胆(Ioatham),亚嘉泽(Achaz),赫泽玑亚(Ezechias),玛纳瑟(Manasses),亚满(Amon),跃玺亚(Iosias),叶阁倪亚(Iechonias),撒辣帝赫尔(Salathiel),座乐葩帛尔(Zorobabel),亚琵于德(Abiud),赫利亚庆(Eliacim),亚座尔(Azor),撒铎格(Sadoc),亚敬(Achim),赫利于德(Eliud),赫勒亚匝尔(Eleazar),玛胆(Mathan),亚阁伯(Iacob),跃瑟(Ioseph),耶稣(Iesus)。