B2C电子商务对地区增值税税负影响研究

2019-04-11赵文伟

郁 晓,赵文伟

(浙江财经大学东方学院,浙江 嘉兴 314408)

一、引 言

B2C是Business to Customer的英文缩写,通常指生产企业越过多个流通环节,直接面对消费者销售商品和服务的一种商业零售模式。在传统经济中,B2C模式受制于信息传递范围和时效以及地理空间和时间的局限,所占商业零售份额微不足道,绝大多数消费品都需经过多个批发、代理、零售环节后,才到达消费者手中。在互联网经济中,借助于互联网信息技术与现代物流网络体系,这些束缚迎刃而解,B2C成为了网上零售的专用名称之一。B2C具有流通环节少、供应链扁平化、商品性价比高、售后保障可靠等优势,交易额以年均50%的速度飞速增长,在较短时期内代替C2C(英文“Customer to Customer”的缩写,指个人对个人的网上零售模式),成为网上零售的主流模式。在B2C高速发展的推动下,网上零售额占全国社会消费品零售总额的比重也逐年攀升,据国家统计局数据,2017年全国网上零售额7.18万亿元,占全国消费品零售总额的19%,这一占比正以年均6%的速度递增,B2C对未来的社会消费品零售总量的影响不可小觑。与传统贸易模式相比,B2C除了流通环节减少、供应链呈扁平化之外,B2C中绝大部分交易是跨省交易。据阿里研究院,2016年B2C交易中82%以上的为跨省交易。

增值税是间接税,每个纳税环节上的销售方将税负转嫁给购买方,直到最终消费者,因此从这一角度来看,最终消费者承担了所有的税负。我国增值税实行“生产地原则”征管制度,纳税地点为生产销售商品或劳务的“机构所在地”。因此,跨省交易势必造成增值税税收收入归属地与税收负担归宿地的偏差。那么,供应链扁平化的、以跨省交易为主的B2C对地区增值税税负有何影响呢?我们将对此进行探讨。

二、文献综述

地区增值税负担问题属于地区经济学与公共经济学的交叉课题,有着重要的现实意义和理论价值。在“互联网+”国家战略背景下,电子商务对地区增值税税负影响问题更是一个令人兴趣盎然的新颖话题。我们似乎是这一问题的最初研究者,感谢众多前辈,他们相关文献给了我们很多启迪和亮光,本文中所引用的文献尤其借重至深。

(一)地区增值税税负问题

与汗牛充栋的宏观税负研究相比,地区间接税负的研究较为单薄,主要原因是数据非常有限。现有的研究主要集中在两方面:一是否存在地区税负差异,二是税收与税源的关系。

我国增值税实行生产地原则的征收管理制度,由生产经营地税务机关行使税收管辖权,而增值税内在税负转嫁机制往往使得最终消费者成为税负的实际负担者。杨元伟(2002)最早提出电子商务与地区税负关系的观点,他指出,电子商务使得跨省区交易更为频繁,现行增值税征管制度会造成税收收入归属更加偏离税负最终由消费者负担的这一原理,使得收入归属地与负担承受地之间的冲突更为尖锐[1]。这一定性观点启发引导了我们研究探索的方向。然而,囿于省际电子商务数据的匮乏,无论在定性分析和还是在定量分析上,电子商务对地区税负影响的研究停滞不前。

起初,增值税收入与税源的关系问题并未引起关注,地区间接税负的研究主要围绕着是否存在地区税负差异上,研究者利用宏观统计数据,测算不同地区的实际税负,认为我国存在较大的区域性税负不公。地区实际税负定量分析的关键在于如何确定衡量指标,孙玉栋(2006)、蒋洪、于洪(2002)提出地区实际税负就是地区实际征收的税额,这一定义在较长的时期内被多数文献接受[2][3]。在此基础上,张阳、雷海良(2002)按“地区宏观税负=地区实际缴纳税收收入总额÷地区GDP”测算了各地区的税负[4],杨杨和杜剑(2011)、张曼璐(2012)、谭光荣和尹宇(2013)在这一测算方法上,通过计算各地区税收占地区GDP比重与地区GDP增长率的“差值”和“比值”,作为衡量地区税负公平与否的标准[5][6][7]。平新乔、张海洋(2010)考虑到增值税的税基应该是企业的增加值,对这一公式的分母稍加修改,提出地区增值税税负=规模以上工业企业应交增值税÷地区内规模以上企业工业增加值的公式[8]。

然而,以实际征收额作为实际税负的定义忽略了税负转嫁和税负归宿问题,以此得出的实际税负可能与真实的税负相距甚远。增值税实际税负应该从负税人角度来测量,因此,张艳彦、娄剑翔、朱为群(2015)提出地区增值税税负=(∑地区各行业最终消费品消耗量×行业平均税负率)÷地区GDP,运用投入产出等分析方法估算各行业实际承担增值税税额[9]。黄夏岚、刘怡(2012)从增值税税负由最终消费者负担这一假设出发,认为各地区应负担的增值税额=各地区实际的消费规模×法定税率[10],这一测算指标具有数据易获取,计算简便的优点,但是最终的使用包括居民消费和政府消费、资本形成以及出口,仅以居民消费额作为测量数据,不够全面。

自从全面实行消费型增值税以来,地区增值税税负的研究重心逐渐转移到了税收与税源的关系上,我国存在地区增值税收入与税源偏离的事实得到了普遍认同,而对于偏离的程度和原因则存在不同的看法。从形式上看,测算偏离程度的方法多种多样,而本质上只有两大类,其差异的根源在于是否承认税负转嫁的存在。许善达(1998)认为流转税不存在税负转嫁问题,“税负转嫁在事实上不存在,在理论上站不住脚,纯属子虚乌有”,由此地区实际税负就是地区实际征收的税额,并提出了“地区税收所占比重与经济量所占比重比较分析法”来测算偏离程度(许善达,2011)[11][12];王道树(2007)基于这一方法,选用人均税收收入的离散系数与人均国内生产总值的离散系数进行比较[13];国务院发展研究中心“制度创新与地区协调研究”课题组(2011)、杨杨、杜剑2011)、张曼璐(2012)则直接运用这一方法,结合所计算的地区税收弹性系数,得出西部地区税收与税源背离程度最高,中部次之,东部最低的结论[14]。

另一类测算方法以流转税税负转嫁是客观存在的观点作为潜在假设,认为增值税税负必然发生转嫁,实际负税人不等于纳税人,地区实际征收的税额非但不能作为地区税负的衡量指标,反而应与实际税负进行比较,以差值或比值来衡量税收收入与税源偏离的程度。由于有效数据非常有限,要精准测算地区实际税负非常困难,研究者往往利用利用社会消费品零售总额(黄夏岚、刘怡,2012)、城镇居民家庭最终消费支出(聂海峰、刘怡,2010)、居民消费支出(张艳彦、娄剑翔、朱为群,2015)、投入产出表(杨帆、刘怡,2014)、改良的投入产出表(王群、唐登山、周全林,2015)间接估算地区增值税实际负担,然后将其与各省区实际征收的税额进行比较来研判偏离程度[15][16][17],除了王群等人(2015)得出与他人差异较大的结论外,绝大部分学者都认为欠发达地区的偏离程度大于发达地区。这些文献均以最终消费者为增值税的全部承担者为前提假设,尽管部分方法过于粗糙简单,甚至个别测算公式存在缺陷,但其探索意义和借鉴价值却不低。

(二)省际贸易问题

绝大部分B2C交易是跨省区交易(下简称省际贸易),省际贸易与地区增值税税负关系的定量分析似乎尚处空白。由于缺乏省际间贸易来往的统计数据,省际贸易问题研究也受到严重制约,除了行伟波、李善同(2009)采用金税工程增值税专用发票所提供的省际贸易数据外[18],其他学者们不得不从次优数据入手,尽管整体数据质量略逊一筹,但其务实的研究方法和结论给我们的研究带来了启示和借鉴。如徐现祥和李邭(2012)、刘金山和李宁(2013)利用铁路省际间的货运数据研究省际贸易模式,得出省际贸易顺差和逆差分布极度不均,东部地区顺差,中西部逆差[19][20];于洋(2013)利用引力模型和铁路省际间货运数据对省际贸易流量进行估算,并分析了省际贸易差额和空间流向等问题[21];张少军和李善同(2013)、张少军(2013)运用30个省份的投入产出表中“省际调出”和“省际调入”数据,总结了省际贸易的演变趋势与特征,并认为省际贸易不存在所谓的“本地偏好”和“邻近偏好”[22][23]。这些研究都是传统模式下的省际贸易研究,从理论上讲,作为省际贸易的一部分B2C贸易也具有类似的地区特征。

三、B2C对地区税负的影响

我们的研究是建立于增值税税负必然发生前转并且由最终消费者承担所有税负的基本假设之上的,增值税税负层层转嫁的内在机制在“生产地原则”征管制度中,势必造成由省际贸易引发的地区增值税税负归宿与收入归属的偏差。与传统贸易模式相比,流通环节少、省际交易比重大的B2C对地区税负有何不同影响?对此,我们通过构建一个理论分析框架加以分析。

假设一个经济体内只有A和B两个省,两省各有独立的征税权主体按生产地原则负责增值税征管,并各自提供地区内的公共物品;两地产业结构差异显著,假设A为原材料提供地;B为商品生产地;单位商品P的供应链是A→B→A,即A省提供原材料给B省,B省制造产成品P,再销售给A省消费者。在生产环节上传统交易模式和B2C模式不存在差异,但在流通环节上则不同。

(一)传统贸易模式下省际贸易的地区税负情况

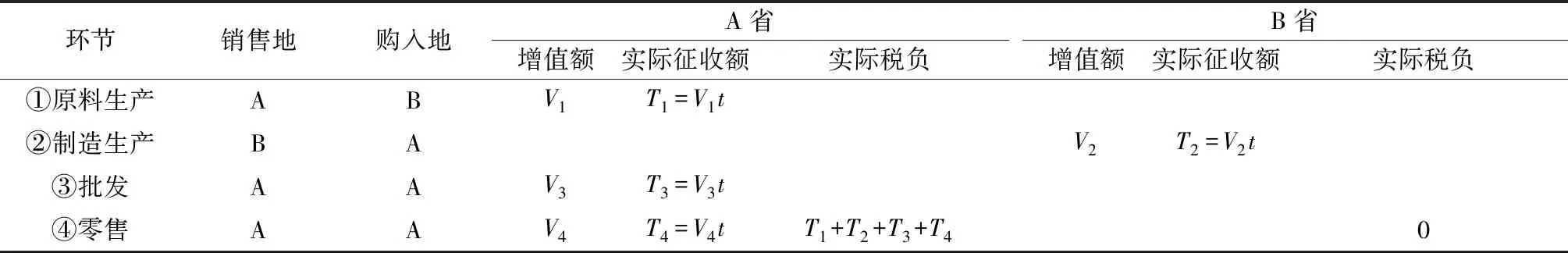

在传统贸易模式中,假设商品P在A省经过2个流通环节(如批发、零售)最终到达A省消费者。我们以表1模拟表示,其中t为增值税率。

如表1所示,对于A省而言,一方面由于最终消费者为A省居民,商品P的4个环节的增值税额最终都由A省负担,A省总实际税负为T=T1+T2+T3+T4。另一方面,由于流转环节①③④的生产经营地是A省,A省在这3个环节履行了征税权,实际征收税额为T1+T3+T4,A省实际负担的税额大于实际征收税额,实际净税负为T2,即A省向B省外购而承担的税负。

表1 单位商品P在省际传统贸易中地区增值税征收和负担情况

对于B省而言,在环节①中因向A省购买了原料,承担了A省转嫁的税负T1;而在环节②中,作为生产经营地的B省实际征收税额T2,同时B省通过向外省销售,将税负T1+T2转嫁给A省购买者,因此B省实际承担的税负为零,B省实际净税负为-T2。这说明A省多承担的税额T2作为财富净收入流入了B省,A省为“财富逆流”地区,B省为“财富顺流”地区。

(二)B2C模式下省际贸易的地区税负情况

在B2C模式下,A省销售给B省原材料,B省加工生产出商品P,以I4′价格直接销售给A省消费者,整个供应链上只有生产和零售2个环节,没有中间流通环节。如表2所示,第一个环节的增值额为V1,第二个环节的增值额为V4′。

在环节①中,A省销售原材料给B省,生产经营地在A省,A省征收税额T1,并将税负T1转嫁给B省。在环节②中,B省将产成品P销售给A省消费者,生产经营地在B省,B省履行征管权,征收税额T2′,并将所有的税负T1+T2′转嫁给A省消费者。可见,最终消费者所在地A省承担了所有的税负T1+T2′,减去A省实际征收税额T1,实际净税负为T2′,说明A省发生“财富逆流额”T2′。而B省则刚好相反,实际征收税额T2′,实际负担的税额为0,实际净税负为-T2′,获得“财富顺流额”T2′。

表2 单位P商品在省际B2C中地区增值税征收和负担情况

可以看到,无论在传统贸易模式还是B2C模式下,作为跨省交易最终消费者所在地A省实际承担的税负均大于实际征收的税额,而B省则相反。

(三)省际B2C地区税负与省际传统贸易地区税负的比较

1.财富顺逆流额的比较

从A省财富逆流出额来看,在传统贸易中,A省财富逆流出额T2;在B2C模式下,财富逆流出额为T2′。由于T2=V2t,T2′=V4′t,V2与V4′的大小决定了财富逆流出额在两种贸易模式中的高低。

如表1和表2所示,V2为传统模式下环节②的增值额,V2=I2-I1;V4′为B2C模式中环节②的增值额,V4′=I4′-I1,。于是,V2与V4′的大小决定于I2与I4′的大小。I2为传统模式下商品P供应链上的第二个环节的单位销售额,I4′为B2C模式下商品P供应链上最后环节的零售价格,也就是P的最终消费价格,相当于传统模式下的I4。

当I2>I4′时,传统模式的省际贸易引起的财富逆流额大于B2C模式。当I2 2.实际税负额的比较 从A省实际税负来看,传统模式下A省消费者负担税额T=(V1+V2+V3+V4)t,B2C模式下A省消费者负担税额T′=(V1+V4′)t,T-T′=(V2+V3+V4-V4′)t,代入V2=I2-I1、V3=I3-I2、V4=I4-I3、V4′=I4′-I1,得到T-T′=I4-I4′。显而易见,在这两种不同的交易模式中A省实际负担的税额高低是由各自的最终消费价格决定的。当I4>I4′时,即传统模式的最终消费价格大于B2C价格时,A省在传统模式中承担的税负超过了B2C中的税负;当I4 3.地区增值税收入的比较 从A省征税权主体来看,在传统交易中从环节①③④征收的税额为T1+T3+T4,而在B2C交易模式中,因流通环节消失,征收税额仅为T1。由此我们得出,由于B2C压缩了传统模式中的流通环节,造成商品输入地区批发零售等流通环节的销售额下降,导致该地区在流通环节的增值税收入缩减。 从B省征税权主体来看,在传统交易模式中增值税收入为V2t,在B2C中为V4′t,V2为从生产环节①到生产环节②的增值额,V4′则为从生产环节到零售环节的增值额,一般而言,V4′往往大幅度超过V2,也就是说在B2C之下,商品P生产企业的增值额大幅度增加,企业所在地B省获取了从生产环节到消费环节所有增值税收入,超过传统模式中的税收收入。 上述分析框架模拟了最简单的情形,现实经济的复杂性远远超过了这一框架。首先,任何一个经济体中,由相对独立的征税权主体提供公共产品的地方财政地区远不止两个。其次,现实中的商品成千上万,不同地区因自然资源禀赋及产业结构差异,每一商品供应链上每个节点的跨省交易的比重、结构千差万别。再其次,在传统贸易中,不同商品因中间投入的不同,生产环节数目各不相同;不同地区因商业发展水平的差异,流通环节数目也不一致。最后,B2C有自营平台(如京东)、第三方交易平台(如天猫)、企业自建平台三种形式,后两种是完全挤压流通环节的B2C,而第一种自营平台则是商品流通环节中唯一的经销商,但这一经销商所在地区并不与生产地或消费地一致。 1.增值税税负全部由最终消费者承担。道尔顿法则认为,税收负担的最终归宿取决于商品供求弹性力量对比,当商品供给弹性大于需求弹性时,税负更多地倾向由消费者负担,反之,税负更多地由生产者负担。然而,由于商品供求弹性估算极其困难,加上收入效应和替代效应的存在,实际情况何其复杂!因此几乎所有的间接税负归宿研究都假设全部税负由最终消费者负担(聂海峰、刘怡,2010),我们也遵循这一假设。 2.所有B2C消费者在其收货地享受当地的公共产品,即不存在消费者与收货地分离的情况。 总思路为分别估算各地区省际B2C贸易的增值税税负归宿与收入归属偏离程度和省际传统贸易的偏离程度,对结果进行比较分析。示意图如下: 图1 估算B2C对增值税收入与税负偏离程度影响的示意图 需说明的是省际贸易是指各省之间的贸易,即剔除了省内贸易之外的贸易。 1.测算在省际B2C中31省区增值税税负归宿与收入归属偏离的程度 (1)构建省际B2C流量矩阵,估算31个省区省际B2C的外购与外销贸易流量。表3中,ai,j具有双重意义,沿行方向看,表示i地区向j地区的B2C销售额;沿列方向看,表示j地区向i地区的B2C购买额。主对角线上元素ai,i(aj,j)表示本地区内部的B2C贸易额。行和RSi表示i地区的B2C总销售额,列和CSj表示j地区的B2C总购买额。CS为全国B2C总销售额/总购买额。可表示为: 各地区省际B2C外购额为CSj-ajj,各地区省际B2C外销额为RSi-aii,(i=1,2,…n),(j=1,2…n)。 表3 省际B2C贸易流量矩阵图 单位:亿元 (2)测算省际B2C中31省区最终消费者负担的税负T。绝大部分B2C的销售企业都是一般纳税人,法定税率有17%和13%两档(按营改增之前的税率)。据中国互联网络信息中心的研究报告显示,几乎所有的网购交易商品都是适用17%税率的有形动产,故此我们以法定税率17%作为税负测算税率。省际B2C中最终消费者负担的税负为地区内最终消费者向外省购买商品所承担的税负,用公式表示为: T=(CSj-ajj)×17% (j=1,2,...31) (1) (3)测算各个省区对省际B2C征收的增值税收入R,即各省对B2C外销额征收的税额,公式为: R=(RSi-aii)×17% (i=1,2,...31) (2) (4)估算31省区的省际B2C增值税税负归宿与收入归属的偏离度D(下简称“偏离度”) (3) 当D=1时,地区的省际外购额等于省际外销额,地区因外购承担的税负等于由外销征收的税收,不存在税负归宿与收入的地区偏差;当D<1时,地区税负小于地区收入,该地区存在“财富顺流”现象,偏离度D越小表示“财富顺流”程度越高;当D>1时,地区税负大于地区收入,该地区存在“财富逆流”现象,D越大表示“财富逆流”程度越严重。 2.估算在省际传统贸易中31省区的偏离度D′ 我们的分析建立于省际贸易流量分布比例与最终消费品流量分布比例存在近似性的假设之上。 省际传统贸易流量矩阵与表3省际B2C流量矩阵结构完全相同,D′的估算方法和公式也和D相同,即在估算出省际贸易流量矩阵的基础上,得出各省区的产品贸易流出额和流入额,以流入额×17%作为为省际外购承担的税负T′,以流出额×17%作为省际外销征收的收入R′,偏离度D′=T′/R′。 唯一不同的是,由于缺乏直接的有效数据,我们借鉴于洋(2013)的方法,运用引力模型对省际产品贸易流量进行估算。地区间引力模型由Leontief&Strout(1963)提出,用于估算地区间的贸易流量,公式为: (4) 在充分考虑了数据的可获得性等因素后,我们借鉴井原雄健(1996)的方法,利用货物运输流量分布系数来估算摩擦系数,公式为: (5) 其中,Hij为从第i省到第j省的货物发送量;Hio为从第i省发送的全部货物发送量;Hoj为第j省的全部货物到达量;Hoo为全国总货物发送量(等于全国总货物到达量)。 3.将D和D′进行比较,分析B2C对地区税负的影响。 1.B2C省际贸易数据来源和处理 (1)数据来源。表3中的总销售额RSi直接来源于《中国第三产业统计年鉴》中的2016年分地区B2C销售额,总购买额CSj和各地区内的购销额aii则通过阿里研究院公布的2016年天猫平台31省区省际交易比例数据计算而得,这些数据是目前为止唯一有关省际网上零售额的公开数据。 根据《中国第三产业统计年鉴》的统计指标解释,分地区B2C销售额是指各地区企业直接销售给消费者的零售总额,包括企业通过淘宝、天猫、京东、苏宁易购等第三方交易平台的销售额,也包括企业自建官网的零售额。阿里提供的数据来源于天猫平台的销售额,天猫全部属于B2C,据阿里巴巴财务报表披露,2016年天猫销售额4410亿元,而当年B2C全国销售总额为6040亿元。虽然阿里数据口径比统计年鉴的小,考虑到天猫平台销售额占全国B2C比重达到73%的事实,我们认为以天猫销售额得出省际贸易比重数据具有较高的代表价值,因此我们假设在天猫之外B2C,即余下27%的部分,其省际贸易比重与天猫的一致。 (2)数据处理。计算表3中各地区总购买额CSj和地区内部贸易额αii: 阿里的数据为2016年各省向外省B2C销售额占其B2C总销售额的比重Bi和各省向外省B2C购买额占其B2C总购买额的比重Aj(i,j=1,2...31),另在表3中,已知各省区总销售额RSi。 由αii=RSi×(1-Bi)和αii=CSj×(1-Aj), 2.传统贸易模式的数据来源和处理 公式(4)中第i省的产品总供给量Si=i省GDP-i省净出口;第j省的产品总需求量dj=j省GDP-j省净出口-(j省际调出-j省际调入)=j省GDP-j省净流出。 各省GDP数据来源为《中国统计年鉴》2016年地区支出法生产总值;各省净出口数据来源为《中国统计年鉴》2016年各省进出口数据;各省净流出数据为《中国统计年鉴》2016年货物净流出数据。 公式(5)所需的数据来源于《中国交通年鉴》2016年国家铁路行政地区间货物交流数据,这是目前唯一反映省际间货物流量的公开数据。由于铁路货运量仅占所有货运量的10%,我们从《中国统计年鉴》2016年分地区货运量中获得各省铁路、公路、水路货运量数据,以铁路货运量占这三种运输货运总量的比重为放大系数,将2016年国家铁路行政地区间货物交流数据相应放大,作为省际货物总流量。 表4 2016年分地区省际B2C税负归宿与收入归属偏差度D 1.8个省区的省际B2C偏差度D<1,出现了财富顺流现象,为“财富转入省区”。如表4所示,这8个省区依次为广东、浙江、上海、北京、福建、江苏、山东、湖南。前5个省区的D均小于0.4,是财富流入的主要地区,均为东部沿海地区,其中广东D=0.16为全国最低,意味着在省际B2C贸易中,广东每征收1元增值税,实际承担的税负只有0.16元。 2.23个省区的省际B2C偏差度D>1,发生了财富逆流现象,为“财富转出省区”。表4中湖北等23省区的偏差度处于1.01~8.03,这些省区多是西部地区和东北地区,我们注意到,偏差度最大的省份集中于西部,内蒙、甘肃、宁夏、青海、贵州超过5,其中贵州为8.03,为全国最高,说明在省际B2C中,贵州每征收1元增值税,承担了8.03元的税负,收入与税负严重扭曲,财富逆流严重。 表5 2016年分地区省际传统贸易增值税税负归宿与收入归属偏差度D′ 1.10个省区的D′<1,发生财富顺流现象,为“财富转入省区”。表5显示除了广东和福建,表4中余下的6个“财富转入省区”在表5中仍旧保持“顺差”地位;安徽、河北、湖北和辽宁在B2C贸易中为“财富转出省区”,而在传统贸易中则为“财富转入省区”。表5中只有安徽和江苏D′<0.5,其余8省中有6省大于0.8,显然离散程度小于省际B2C。表4中D最小的是广东,而表5则是安徽,这与我们的预计稍有出入。 2.21个省区D′>1,出现财富逆流现象,为“财富转出省区”。表5中广东等21省区的偏差度D′处于1.06~2.70,D′大幅度低于D,说明在省际传统贸易的偏差度远小于省际B2C的偏差度。与表4类似,这些省区多为中西部地区。偏差度最大的三个省份依次为西藏(2.7)、青海(1.93)和山西(1.87)。值得注意的是贵州,在表4为收入归属与偏差最大的省份,在表5中的名次大幅提升,位居倒数11位。 1.D远高于D′。如表4和表5所示,省际B2C偏差度D处于0.16~8.03之间,极差为7.87,变异系数0.81;而省际传统贸易的偏差度D′位于0.33~2.7之间,极差2.37,变异系数0.38。这说明省际B2C贸易的增值税税负归宿与收入归属偏差程度大大高于省际传统贸易的偏差程度。 2.在两种省际贸易中多数省区财富流动呈同向但不同速状态。多数省际传统贸易中的“财富转入省”在省际B2C中不仅身份保持不变,而且税负与收入的偏差度更小,财富顺流程度更高;同样,多数省际传统贸易中的“财富转出省”在B2C贸易中仍为“财富转出省”,且财富逆流程度更严重。如表4与表5显示,北京、上海、浙江和江苏4省区无论在省际B2C中还是在传统贸易中偏差度均小于1,稳居“财富转入省”,并且这4省区的B2C偏差度D均以0.2~0.3较大幅度地低于传统贸易偏差度D′,这些省份在省际B2C中获得了比传统贸易中更多的财富顺差,说明B2C模式强化了这些省份的税负和收入的偏差。与其对应的是,无论是在B2C还是传统贸易中,所有的西部地区稳居“财富转出省”,而且D大于D′数倍,说明这些地区在省际B2C中的财富逆差程度数倍于传统贸易。值得注意的是甘肃、宁夏、青海、贵州的省际B2C偏差度D高出传统贸易偏差度D′达5~8倍,说明这些省份在B2C贸易中税收收入归属与税收负担归宿严重扭曲。这显明了B2C贸易存在“强者愈强,弱者愈若”的马太效应。 3.省际B2C出现了传统贸易中不存在的财富顺流与逆流的极端现象。广东省际B2C偏差度D为0.16,列全国最小,财富顺流程度极高;而其传统贸易偏差度D′为1.06,出现轻微的财富逆流。贵州省际B2C偏差度D为8.03,居全国最高,收入与税负严重扭曲,财富逆流极其严重;而贵州传统贸易偏差度D′为1.41,属于一般程度的财富逆流。我们认为B2C贸易中出现这类极端现象是由电子商务发达程度引起的,广东省为全国电子商务发达省份,其B2C贸易额居全国首位,而贵州则是电子商务欠发达省份的典型代表。 从公式(3)可以轻易得出偏差度D和D′实质上是各地区的外购额与外销额之比,是以相对值形式反映了税负与收入的偏离程度。省际贸易顺逆差则以绝对值形式反映了地区收入归属与税负归宿在总量上的偏离。如表6、表7所示,各省顺逆差总量排位次序与税负归宿与收入归属偏离度的排位不完全相同,在B2C省际贸易中,广东省顺差总量居全国首位,说明广东税收收入顺流总量最高;而贵州逆差额全国最高,意味着贵州财富逆差额最大。在传统贸易中,江苏顺差最大,而河南逆差额最大,说明江苏获得的财富顺流值最多,而河南则逆流出值最高。 表6 2016年分地区B2C省际贸易顺逆差额 单位:亿元 表7 2016年分地区传统贸易省际贸易顺逆差额 单位:亿元 综上所述,我们从一个理论框架和对税负归宿与收入归属偏差度的估算两方面,对省际B2C与省际传统贸易进行比较分析,认为省际B2C增值税收入归属与税负归宿的偏差被全面地、严重地扭曲,一方面,以广东、浙江、上海、北京为代表的传统“财富转入”地区籍着成熟完善的电子商务生态环境和先进发达的地区经济,大幅度扩大了省际贸易顺差,巩固和强化了自身“财富顺流地区”的地位。另一方面,以甘肃、青海、宁夏和贵州为代表的传统“财富转出”地区因着电子商务整体水平落后,省际网络外销额极其微小,与省际外购额比例严重失调,增值税收入归属与税负归宿严重倒挂,进一步加重了“财富逆流”程度。显然,B2C电子商务中的这一现象造就了地区财富的“马太效应”,西部传统经济落后地区在电子商务中愈加贫穷,东部传统经济发达地区则愈加富有。这一现象揭示了西部地区大力发展电子商务的重要性和紧迫性,同时也显明了相关政府部门制定实施针对性扶植政策的必要性。 囿于数据的缺乏,我们的研究存在如下不足点:1.由于B2C销售额与购买额数据来源不一致,存在不同口径问题,尽管我们进行了相应的调整,对结果的精确性仍会有一定的影响。2.省际传统贸易流量包含了中间环节贸易额和最终环节贸易额两部分,我们经多方多次尝试,仍无法获得权威性、有效性的数据将中间环节贸易额剔除,故此我们假设中间环节贸易流量分布比例与最终消费品贸易流量分布比例存在近似性,这一假设在定量上会对测算结果造成一定的影响,但不影响我们相关的定性分析结论。四、B2C对地区税负归宿与收入归属偏差的影响

(一)假设

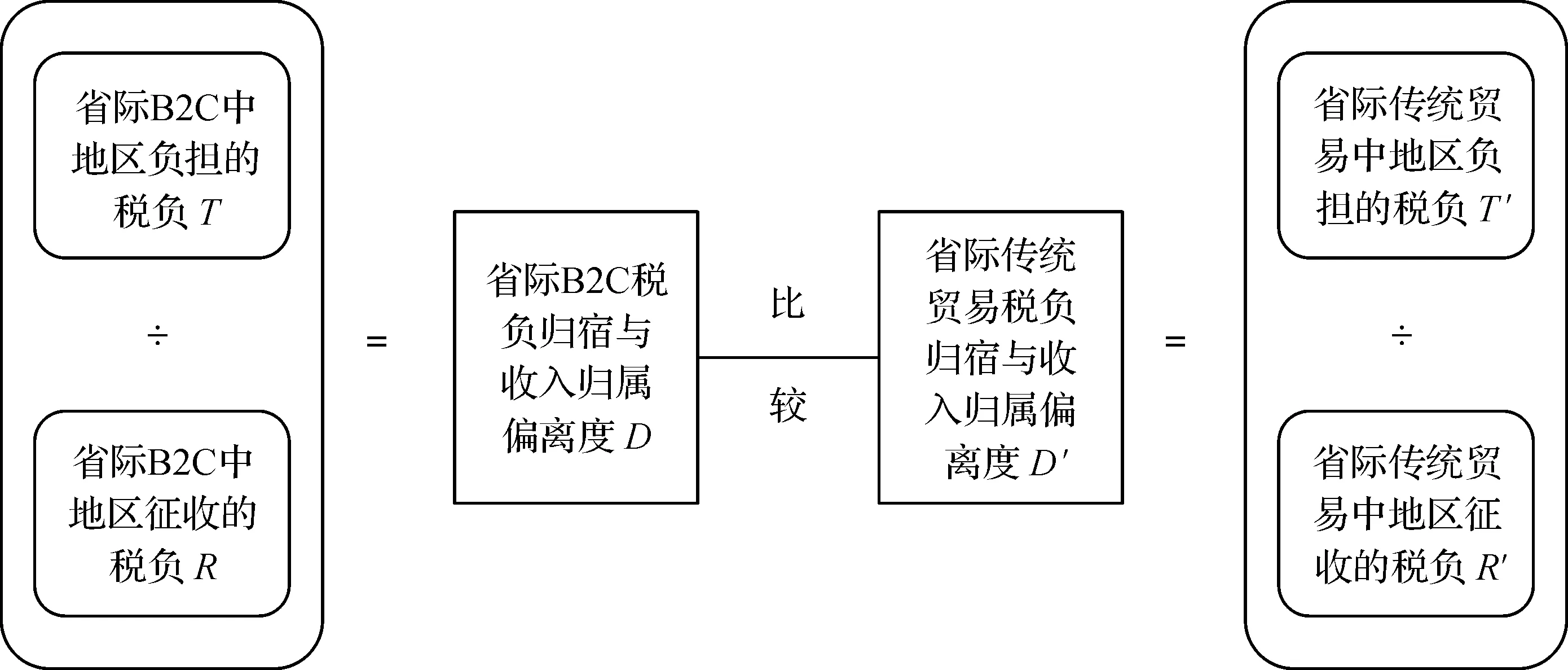

(二)估算的方法

(三)数据来源和处理

五、主要结果

(一)省际B2C增值税税负归宿与收入归属偏差度D

(二)省际传统贸易增值税税负归宿与收入归属偏差度D′

(三)省际B2C偏差度D与省际传统贸易偏差度D′的比较

(四)B2C贸易与传统贸易中的省际贸易顺逆差绝对值

六、结论与不足点