洞见之中必有修辞

——作为方法的论辩

2019-04-09姜红丙孙永洪朱南丽

姜红丙,孙永洪,朱南丽

(1.郑州大学管理工程学院,河南郑州450001;2.西安交通大学管理学院,陕西西安710049;3.云南财经大学商学院,云南昆明650221)

韩巍[1]在《洞见以下皆为修辞》(以下简称《韩文》)中,通过对《管理学中的伟大思想》[2]中24篇自传体文本、前言和结语以及自身多年研究经验的诠释,批评了那些过分追求科学形式而缺乏洞见的管理研究。《韩文》对洞见的强烈呼吁与很多管理学者[3]产生了共鸣。

但是洞见从哪里来?本文认为这个问题至今无解,所有答案都只能算是一些启发性的指导(包括《韩文》提出的“理论建构的影响因素模型”),这些指导在一定程度上有助于获得洞见,但是不能保证一定能够获得。正是因为这个问题无解,面对缺乏洞见的研究成果时,不能把板子全打在“科学形式主义”身上。

当然,本文赞同《韩文》对科学形式主义的批评,即科学形式主义对洞见的获取具有阻碍作用。但是,《韩文》对科学形式主义批评的思路有待商榷,且力度不够。本文拟从另一种思路对科学形式主义展开批评:从不充分决定性论题的理论视角批评“只要遵循科学的形式,研究的结论就是正确的、客观的、真的或合理的”。因此,本文要回答两个问题:(1)从不充分决定性论题的理论视角看,为何即使遵循了科学形式主义的要求,研究的结论也不一定是正确的、客观的、真的或合理的?(2)不充分决定性论题为学术论辩打开了大门,作为一种研究方法,如何系统地进行学术论辩才能使我们最大可能地获得合理的研究结论?

一、《韩文》的主要观点及本文要回答的两个问题

(一)《韩文》的主要观点及核心概念

1.主要观点及论证思路

《韩文》的主要观点是:对科学形式的过分追求阻碍了富有洞见的管理研究[注]需要说明的是,《韩文》并没有明确说明要回答哪几个问题,此处内容是笔者对《韩文》的解读。尽管本文努力去做忠实地解读,但是仍然不免有歪曲《韩文》原意之处,敬请读者注意阅读《韩文》原文。。在《韩文》中有多处类似的表达,如“当我们暂时把科学上的正确性放在一边时,我们就能得到有趣的理论”“不要太在意程序的规范性”等等,如果对这些观点稍作引申的话,就可以认为,不管是否符合惯常的科学形式要求,只要能够产生洞见、引起关注、共鸣、讨论、引发深入研究的想法,都是可以而且应该发表的。《韩文》的论证思路如图1所示。

图1 《韩文》的主要论证思路

通过图1的对比可以看出,《韩文》首先批评了科学形式主义,指出对科学形式的过分追求不利于获得洞见。接着根据《管理学中的伟大思想》中理论构建者的观点,结合自身的多年研究经验构筑了一个理论构建的影响因素模型,指出从哪些方面入手可能促进产出富有洞见的管理理论成果。

2.科学形式主义

《韩文》将“科学形式主义”界定为:“在以人(群)为主体的社会、组织研究中,疏于概念的严格定义、变量的准确测量、分析单位的合理选择、研究的内在逻辑及研究成果的意义,却特别强调在‘形式’上接近于‘科学研究’的一种主张。它是科学主义的一种衍生品。”[1]如果认为这个定义比较抽象的话,文中还给出了一些可操作的说法:(1)“怎么都是文字?没有数据吗?”“太主观,要用客观、科学的方法”“少谈自己的看法!”;(2)管理学界主力军的技术路径被锁定在“演绎性”的实证研究,也就是“假设—检验型”研究;(3)即使是“非假设—检验型”,也一定要规范、严谨,“尽量不要人工编码,可以用软件……”;(4)归根到底,如果“有数学模型、统计分析看起来才像‘科学研究’”,吸引读者的常常不是结论的“启发性”,而是程序的“合法性”,“当我们暂时把科学上的正确性放在一边时,我们就能得到有趣的理论”,由于一项研究在形式上具有科学性,研究的结论就具有科学上的正确性。

3.洞见

《韩文》对“洞见”的界定是:对接受者认知能力产生显著影响的信息,其呈现方式为图式、叙事和模式(公式)等。在管理研究领域,启发性的思想可具体化为“新奇的构念—反常的假设—深层的机制—系统的框架—意义的建构(精彩的隐喻)”。这一谱系式的“洞见观”可以满足几乎所有(尤其是西方)管理学者已经尝试过的研究范式。

由于《韩文》的诠释学倾向,认为不易给出洞见“客观”且具“操作性”的标准,《韩文》给出了一个比喻:一个人看到富有洞见研究时的感受,就像是一个在黑屋子里打转的人,突然从一条缝隙、一扇窗户,甚至一面倒下的围墙中看到光亮时所感受到的那种讶异和惊奇。新奇的概念和命题,以及激发联想、类比的“隐喻”都可以被看作是“洞见”。《韩文》对“洞见”的界定与王迎军等[3]对“启发性”的界定是一致的。他们认为,管理学理论的主要价值在于它的启发性,也就是“通过影响管理者的认知模式,达到改进管理绩效的目的。”

4.修辞

《韩文》把“修辞”界定为:主体所采纳的特定表达方式(包括科学形式主义所要求的各种规范的形式),以强化接受者对信息的印象。如果本文理解正确的话,《韩文》并非要在“修辞”上大做文章,仅仅是因为管理研究中大量存在着“形式规范”却在学术贡献、现实意义上非常可疑的“标准产品”,出于对这些现象的厌恶或者不屑,《韩文》用了“修辞”一词来宣泄。《韩文》对“修辞”的界定侧重于科学研究的表达形式。

(二)《韩文》对科学形式主义批评的思路有待商榷

本文与《韩文》一样,对科学形式主义也持一种批评态度。但是,本文认为《韩文》对科学形式主义的批判思路是有待商榷的。《韩文》通过对比大量存在的符合科学形式却缺乏洞见的研究和《管理学中的伟大思想》中记录的不符合科学形式却富有洞见的研究,发现二者之间形成了强烈的反差,于是得出结论:过分追求科学形式不利于洞见的获得。但是本文认为,一项研究是否符合科学形式,与其是否具有洞见没有必然联系。符合科学形式的研究当然可以产生洞见,例如,边燕杰[4]关于强关系在求职过程中作用的研究在学界很有影响,或可称其为有洞见。不符合科学形式的研究很多是毫无洞见可言的,例如很多低质量期刊所发表的不严谨的文章根本没有新观点,在此不具体指明。

当我们暂时把科学上的正确性(或科学形式)放在一边时,是否就一定能得到有趣的或有洞见的理论?本文的答案是不一定,这是一个概率事件。因为这个问题的本质是在追问洞见是如何产生的,而这个问题至今无解。没有人能给出一个程序性步骤,只要其他人照着做,就能产生洞见。所以,研究中洞见的匮乏不能完全归咎于对科学形式的过分追求。因此,面对《韩文》的批评,一个科学形式主义者完全可以作如下回应:“因为没有人确切地知道洞见如何产生,所以我们承认符合科学形式的研究不一定能产生洞见;即使一项研究完全满足了《韩文》在文章末尾提出的10项要求(第11个问题已经预设了研究有洞见,因此这一要求不应列入),也未必有洞见。我们只是认为,符合科学形式的研究不是随随便便进行的,所得到的结论是科学的、正确的或合理的。”

本文认为当前管理研究者对科学形式的过分追求,主要是因为我们急于逃离经常挂在嘴边的“思辩研究”“不规范研究”等负面词语,认为遵循了科学形式,就具有了科学上的正确性,就有一种学术上的安全感、放心感,甚至是合法感、正宗感,一项研究只有具有了科学形式,才说得过去,才放心发表。体现上述观点的一种常见的做法是“堵漏洞”。如专门研究某个期刊的特点,期刊喜欢数据就多收集点数据,喜欢大样本就扩大样本容量,喜欢用高深的统计方法就用最复杂的,总之期刊喜欢什么就给什么,缺什么补什么,只是为了不让期刊以某个点为理由把自己的稿件毙掉。这样,研究者为了迎合期刊的偏好,就容易做出有问题的研究行为[5]。

(三)本文要回答的两个问题

与《韩文》不同,本文要说明的是,即使我们如此强调科学上的正确性或科学形式,以至于到了无以复加的地步,终归还是得不到百分之百放心的科学结论。也就是说,《韩文》对科学形式主义的批评着眼于其对洞见的阻碍;本文对科学形式主义的批评则着眼于反驳如下观点:只要遵循科学的形式,研究的结论就是正确的、客观的、真的或合理的。

本文对科学形式主义的批评建筑于不充分决定性论题这一理论视角上,因此要回答的问题之一是:从不充分决定性论题的理论视角看,为何即使遵循了科学形式主义的要求,研究的结论也不一定是正确的、客观的、真的或合理的?

当无法严格证明一个研究结论的正确性或合理性时,我们如何说服科学共同体中的同行接受它呢?扎雷夫斯基(Zarefsky)[6]631-632和梅特卡夫(Metcalfe)[7]指出进行合理性论辩(argumentation)是最有希望的一种研究方法,也就是通常所说的“真理越辩越明,道理越讲越清”。这个道理在社会科学和自然科学[8]中同样适用。虽然大家都承认论辩的重要性,但是关于怎样进行系统地论辩所述并不多,大多是零散地强调学术论辩需要理性、规范、正心诚意、包容、有建设性等。因此本文要回答的问题之二是:作为一种研究方法,如何系统地进行学术论辩才能使我们最大可能地获得合理的研究结论?

这里需要说明一下本文篇名中所做的论断:洞见之中必有修辞。《韩文》对修辞的界定侧重于科学研究的表达形式。但是修辞更重要的含义在于说服性论辩。本文遵循佩雷尔曼对修辞的界定:理性说服的手段或艺术[9]5。那么论辩与修辞有什么关系呢?论辩是为了消除意见分歧,参与论辩的各方相继提出论证与回应论证[注]Argumentation在国内至少有“论辩”和“论证”两种译法。“Argumentation”既可以发生在两个主体之间,又可以在一个主体与一群听众之间,或发生在主体自身。为了突出交际互动的特点,本文译为“论辩”。“论证”则用于对“argument”的翻译,是一个静态的名词性概念:论证[10]是一个语句、陈述或命题的集合,并展现为一种前提和结论的结构,集合中的一些语句、陈述或命题(作为前提),为另一语句、陈述或命题(作为结论)提供支持、辩护或证成。的交互过程。具体地讲,论辩是一种交际行为[11],在论辩中,为了消除意见分歧,各方提出观点并为之做辩护,以期具有理性判断能力的人在理性地审查之后能够接受被辩护的观点。根据佩雷尔曼的观点,所有的论辩都具有修辞性(rhetorical)[12]162。此时可以进行如下推理:洞见的合理性是通过论辩说明的;而论辩都具有修辞性;因此,洞见之中必有修辞。

二、不充分决定性论题对科学形式主义的反驳

(一)不充分决定性论题

不充分决定性论题(underdetermination thesis)有不同的描述版本或不同层次的内涵[13]。本文选择争议性最小的描述作为立论基础:从证据不能推出理论(或假设)的正确性。这是科学哲学家和科学知识社会学家共同认可的[13]。由于不充分决定性论题,任何经验研究的结论都是临时的、可错的,要根据新的经验证据进行相应调整。因为根据不充分决定性论题,一个证据从来都不能反驳一个假设,而只能反驳包括该假设本身在内的一组假设,还有用以得出该证据的辅助假设、初始条件等。科学假设同诸多的科学假设捆绑在一起,作为一个整体来面对感觉经验的法庭,当经验数据与假设矛盾时,我们无法完全确定到底哪一个(些)假设是错的。用实验设计的语言来说,我们希望通过“干净的实验”对科学假设做出严峻的检验。“干净”是指一旦经验数据与捆绑在一起的各种假设相矛盾,我们能够锁定到底哪一个(些)假设是错的。但是完全干净的实验是不存在的。

吊诡的事情是,对科学假设的检验又是经验研究工作中不可逃避的环节。也就是说,明知道得不出一个干脆的结论,我们仍然要去做假设检验。于是,很多科学哲学家(如库恩)仅仅接受不充分决定性论题的弱化版本[14],承认不充分决定性论题的逻辑合理性,但是否认其实用上的正当性[24]。本文认为这仅仅是一种无奈的妥协。对所有研究者来说,不充分决定性论题就像悬在头上的达摩克利斯之剑,时刻提醒着我们在研究中尽量做出谦虚的结论,时刻督促着我们尽最大努力为研究中一切重要选择做合理性辩护。

海伦·朗基诺[15]指出不充分决定性是科学研究的本质特征,不可避免。科学哲学家和科学家的任务是去思考科学共同体如何运作,才能将不充分决定性带来的针对科学结论可靠性的威胁最小化。总之,从理论上讲,不管采用什么方法(包括科学的研究方法)获得的经验证据,都不足以百分之百地证明某个科学理论(假设)是正确的。企图利用严谨的研究方法去证明经验研究结论正确的努力是徒劳的[注]也有学者从其它角度来论证这个结论。例如,佩拉[16]认为科学方法有三个方面的内涵:科学程序、科学规则和科学技巧。并指出这三方面都存在着悖论:(1)科学程序悖论:科学主义者认为只要科学程序合适,科学结论就能精确,但实际上,科学主义者认为的伪科学与科学一样遵循这样的“科学程序”;(2)科学规则悖论:科学主义者认为严格遵循科学规则能够使科学结论更准确,但是如果严格执行科学规则的话,可能会马上推翻自己的科学结论;(3)科学技巧悖论:科学主义者认为科学和伪科学的分界在于运用了不同的科学技巧,事实上,科学和伪科学用了同样的科学技巧,比如数学公式、统计模型等等。。不充分决定性论题成为对“科学形式主义”强有力的反驳。

(二)不充分决定性论题为学术论辩打开了大门

不充分决定性论题说明经验证据并不是科学结论受到的唯一约束,它为非经验性的评价标准进入科学研究提供了理论基础[17]。例如,科学结论是否在逻辑上简单[18]、是否与研究者的兴趣相关、是否与政策主张相符[19]等。它也为论辩或修辞的进入打开了大门[20]110。科克(Kock)[21]255指出,面对给定的经验证据,当有多个不相容的理论都能与之匹配,又没有其他的逻辑的或哲学上的方式去权衡各个理论的重要性时,就只能依靠论辩或修辞来赢得听众的信服了。

批判和论辩的精神是科学精神的核心所在。扎雷夫斯基(Zarefsky)[6]指出论辩比其他可比的方法更可靠、更灵活、更尊重人的理性。由于论辩中有各方的参与,会在动态中产生比各方分别所拥有的知识更多的新知识[22]。例如,在论辩中,一方提出了一个不完整的论证(如省略的三段论),另一方则明确了那些没有明确表达但是又很重要的前提。双方可以重点讨论这些前提,讨论的结果是双方观念的整合。这种结果比双方各自所知道的都要多。一般来说,论辩是对某个学术问题见解的交锋,“双方都会努力调查研究,绞尽脑汁寻找有利于自己见解的论据,或设计出更合理的实验方案据理力争,促使大脑处于高度激发、高度兴奋的状态,并在交锋中迸发出‘碰撞的火花’,使思想得到提升与飞跃”[8]284。这个道理同战争与科技进步的关系类似。战争可以看作是论辩极端异化的结果。在战争中,参战各国为了掌握主动权,减少对己国的伤害,往往会不惜代价研发先进武器。这在客观上极大促进了人类智慧,特别是科学技术的进步。例如,二战后获得长足发展的原子能技术、通讯技术、电子技术、运筹学等。在论辩中,双方不必以中立者的姿态掩盖内心的真实想法,完全可以表现出对某种理论、观点甚至是某个科学家的狂热崇拜,完全不必掩饰对某种结果的渴望。当然,这并不是在鼓励毫无根据地随便抛出观点,然后去极力维护它。抛出的观点应该是在当时各方能想到的最好的观点。只有这样,研究者才会尽最大努力为它辩护。

需要说明的是,论辩最主要的目的并不是从智性上使对方臣服,而是创造新的理解途径,达成共识。如周建漳等所言:“你的论证充当了重新组织我的理解的干线。我借助你的论证理解了这个结论,而不是被你的逻辑逼着接受它。”[23]在论辩中,真理不是某一方的,而是双方共有的。基于主体间性的共识并非不客观,而是属人的客观。我们要做的是:为了维护某个观点,首先要清晰地表达这个观点,然后遵循一定的论辩标准,预期别人会对它做哪些批判,并充分发挥聪明才智以加强这个观点的薄弱之处;当自己真的无力反驳或辩护时,具有改进或放弃观点的勇气。

三、作为方法的论辩

那么如何系统地进行论辩呢?本节的回答建立在爱默伦(van Eemeren)、阿伯丁(Aberdein)和扎雷夫斯基(Zarefsky)对论辩的研究成果之上。爱默伦[24]187-189指出最有成效的论辩或批判性讨论要做好三个层面的工作:(1)论辩过程层次(pragmadialectical discussion procedure);(2)论辩双方的心理状态层次(internal conditions);(3)社会环境层次(social circumstances)。这为如何系统地进行论辩提供了叙述框架。爱默伦的研究是关于论辩过程的,因此在论辩过程层次,简要叙述关于论辩阶段、论辩规则和关键的论辩环节;阿伯丁[25]对论辩各方的心理状态方面作了较为系统的研究,在这个层次上将引入阿伯丁关于论辩心理的研究成果;社会环境层次将介绍扎雷夫斯基[26]关于论辩文化的思想。上述三个层次的组合,就是对本文第二个研究问题的回答,即作为一种研究方法,如何系统地进行学术论辩才能使我们最大可能地获得合理的研究结论?

(一)论辩过程

1.论辩的阶段

根据爱默伦[27]对论辩的理想刻画,论辩包含四个阶段:冲突阶段;开篇阶段;论辩阶段;结束阶段。(1)在冲突阶段(confrontation stage),某个意见分歧被明确地表达;(2)在开篇阶段(opening stage),后续讨论得以展开的那些程序性的和实质性的出发点得到确立;谁担任观点的辩护者,谁是观点的挑战者,共同接受的前提是什么?哪些规则用于论辩阶段,在结束阶段如何结束?(3)在论辩阶段(argumentation stage),相应的论证被提出,以回应所遭到的批评;(4)在结束阶段(concluding stage),整个讨论的最终结果得到确定。需要说明的是,这个模型仅仅是理想的描述,真实的论辩中可能会缺失某些环节,或者某些环节出现的次序可能与模型描述得不一致。例如,在实际论辩中,可能没有“开篇阶段”,大家不讨论哪些前提是共同接受的。但当进行到“论辩阶段”时,论辩的一方可能会说,“我根本就没承认过那个观点”,于是双方就开始讨论哪些观点是共同接受的。

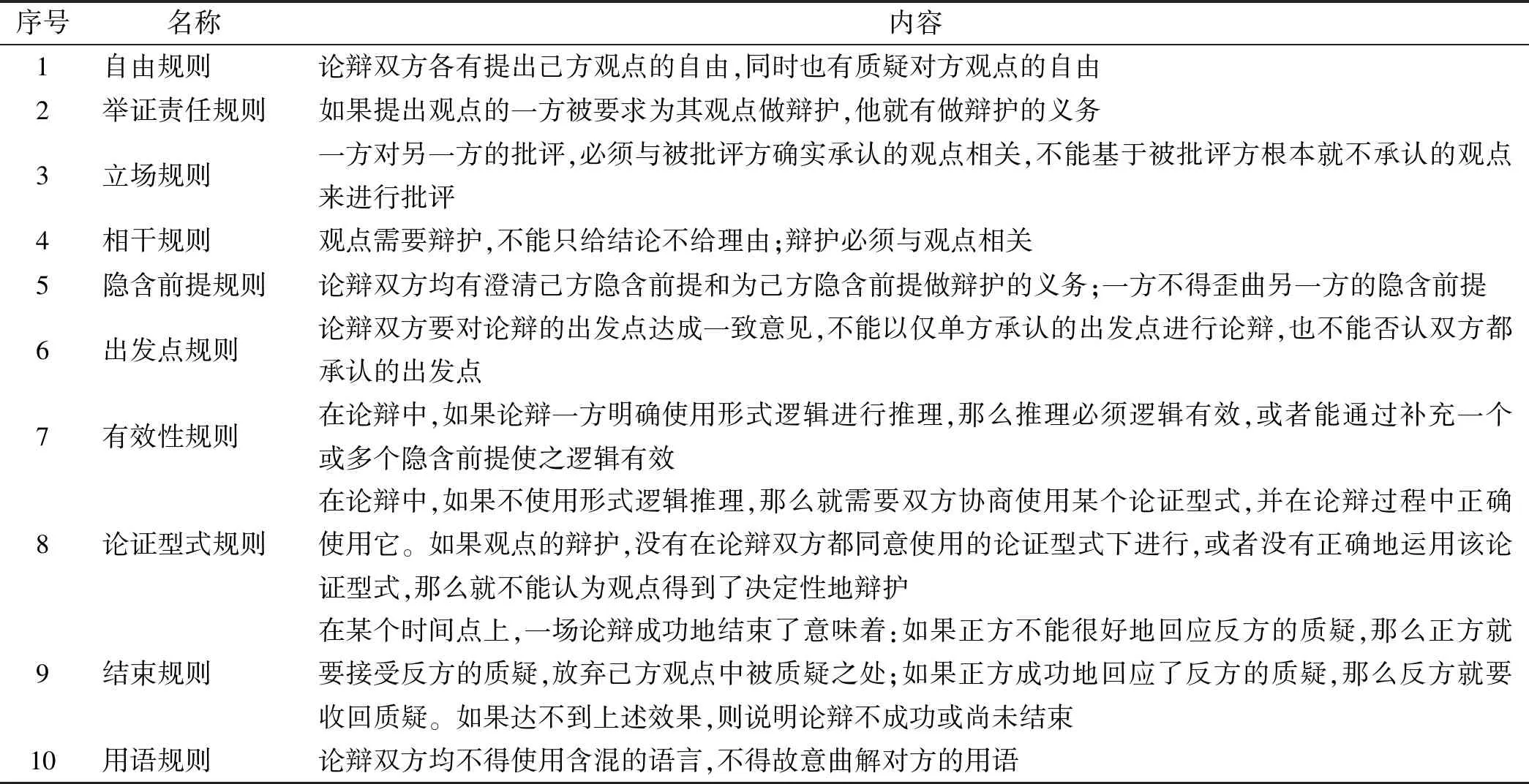

表1 论辩十律

2.论辩的规则

为了保证论辩能够有效地展开,爱默伦[24]190-196提出了规范论辩活动的规则:论辩十律。

3.论辩阶段中的关键环节

(1)论辩各方共同确认是否接受某个前提(intersubjective identification procedure)。在论辩的开篇阶段,论辩各方共同商定了哪些命题是共同接受的。这些可能是事实性命题、定义性命题、评价性命题等。它们构成一个集合,这个命题集意味着论辩各方在论辩中无须对其中的命题提出质疑。对其唯一的要求就是,这个集合中的各个命题之间不能出现逻辑矛盾。在开篇阶段,论辩各方还商定了依什么标准而接受不在上述命题集合里的新命题。

在论辩阶段,论辩各方是如何使用这个共同接受的命题集呢?一方可以通过对反方的质疑进行逻辑分析,指出反方质疑的实质内容已经出现在共同接受的命题集里。如果反方不同意这种说法,那么双方可以一起讨论反方的质疑是否真的等价于共同接受命题集里的某个(些)命题。这就是论辩各方共同确认是否接受某个前提的环节。这个环节的实质是考察一个论证的前提是否为真或可接受[28]347。

(2)论辩各方共同补充论证的隐含前提(intersubjective explicitization procedure)。武宏志[29]指出,隐含前提是论辩中一方认为理所当然而不予证明的信念或命题。但是,对另一方来说有些隐含前提并非理所当然。任何话语都有其隐含,正当合理的隐含前提构成言行的恰当出发点或先决条件,虚妄的假设可能阻碍问题的解决,所以,挖掘隐含前提十分重要。

恩尼斯(Ennis)[30]把隐含前提分成两类:所需的隐含前提(needed assumption)和所用的隐含前提(used assumption)。这两类隐含前提对应着两类补充隐含前提的方法[31]331-333:一是根据如何使论证完善或者合理的角度出发补充隐含前提;二是根据论者原意来补充。前者不对人只对论证,即不管论证原来是什么意思,只看论证本身是否可以被补救成好论证。后者是为了还原论者的原意,并以此来评价论证的好坏。因此,论辩各方在补充对方隐含前提时,如果可以了解对方原意,则以对方原意为准(忠实原意原则);倘若原意不明,则需遵循宽容原则。宽容原则是指当不能确定论者原意,以及找到不止一个隐含前提,但不清楚论者会使用哪个时,我们应该假定论者有正常的智力,使补充上的前提让原来的论证更合理,而非更加荒谬。

(3)论辩各方共同判断论证是否逻辑有效(intersubjective inference procedure)。当论辩一方明确了一个论证中使用的推理方式是演绎逻辑或某种形式逻辑时[32],那么这个论证的可靠性(soundness)完全依赖于它的逻辑有效性(validity),论辩各方需要根据声称的形式逻辑规则来判断。例如,最常见的命题逻辑规则为肯定前件和否定后件是有效的推理。

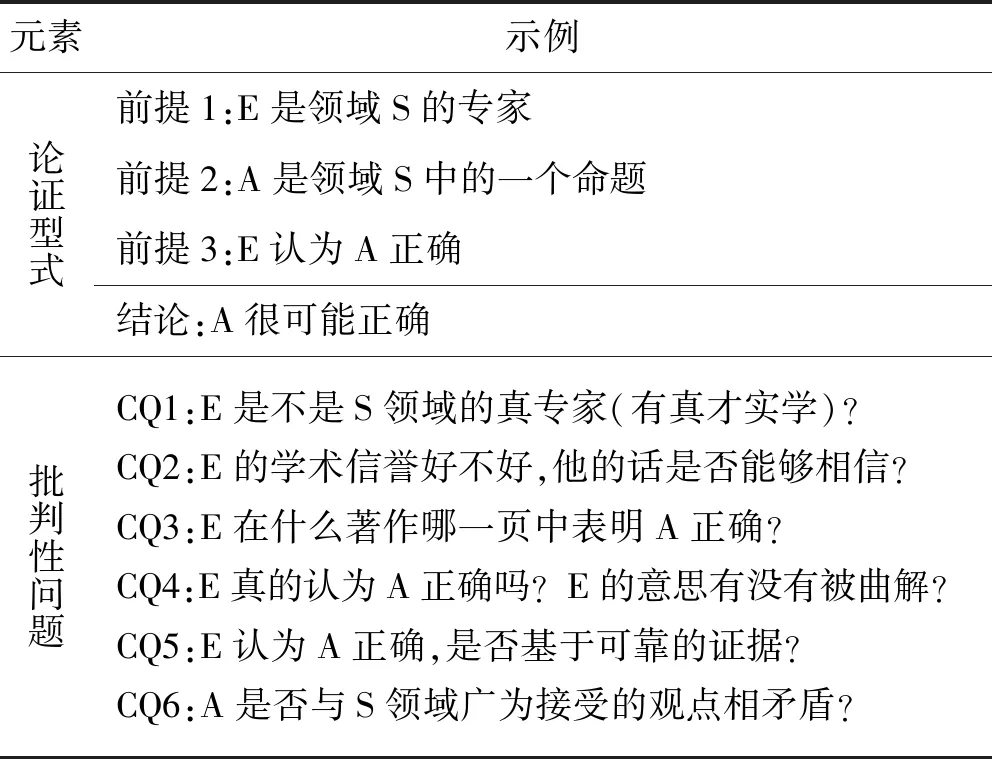

(4)论辩各方共同判断论证是否令人信服(intersubjective testing procedure)。当论证不遵循演绎逻辑或某种形式逻辑时,就需要根据论证型式来判断论证的可靠性。论证型式[注]爱默伦等[24]与沃顿等[33]对“论证型式”的使用略有区别,前者把它与形式逻辑中的推理结构相区分(因此,才有规则7和规则8的区分);后者认为形式逻辑中的推理结构也属于论证型式。另外,论证型式对应的英文有“argumentation scheme”“argument scheme”“argument structure”;除了“论证型式”,有学者也译为“论证图式”“论式系统”等。(argumentation scheme)是一个论证中从前提到结论的推理结构[33]11,[24]4。每种论证型式都有一组与之匹配的批判性问题(critical questions)。论证型式与批判性问题一起用于评价一个具体的论证。因此,对一个论证作出恰当评价的关键是,辨别该论证所使用的论证型式,逐个考察与之匹配的批判性问题是否都被合理地回答了。例如,诉诸权威是管理学研究中经常使用的论证型式[33]14,如表2所示。

表2 诉诸权威论证型式与其匹配的批判性问题

现代科学哲学对证据给予假设支持关系(即经验科学的论证型式)的研究,“经历了由确定性证实到弱证实性确证、由定性确证到定量确证、由二元确证关系到三元确证关系、由逻辑分析到逻辑与经验统一分析的过程”[34]2。

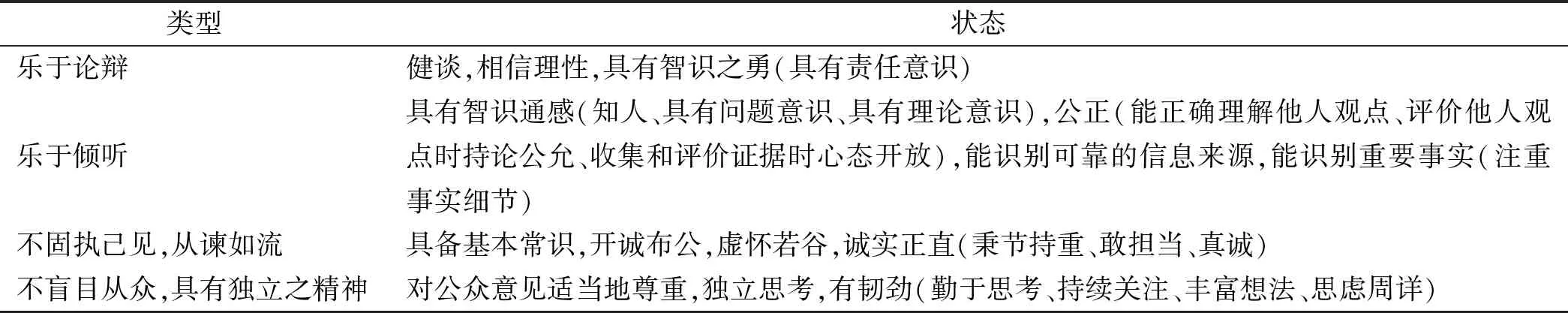

(二)论辩心理

爱默伦[24]187-189虽然指出了论辩心理的重要性,但是并没有充分展开。近年来关于论证美德的研究逐渐兴起,主要讨论了有助于展开理性论辩的论辩心理或习惯。例如,阿伯丁[25]总结了如表3所示的论证心理状态,可供参考借鉴。

(三)论辩文化

一个重视和鼓励论辩的文化氛围对我们进行系统的、理性的论辩大有裨益。那么它是什么样呢?扎雷夫斯基[26]给出了一般特征描述,并不是严格的充分或必要条件。他指出一个重视和鼓励论辩的文化氛围有六个特点:第一,具有听众意识;第二,承认甚至欣然接受不确定性;第三,尽管面临不确定性,仍然重视获得一个当前可以接受的观点;第四,尊重理性辩护的过程;第五,虽然论辩有对抗的性质,但是本质上它是一项双方合作的事业;第六,论辩双方都愿意接受失败的风险。

表3 论证美德分类

扎雷夫斯基[26]还指出一个好的论辩文化需要处理五大关系或五大矛盾:(1)一方面承认某个观点具有不确定性;另一方面又要信奉它,为它辩护。(2)一方面坚定地支持某个观点,欲其大行于天下;另一方面又力行克制,在论辩中,只承认合理运用理性所带来的胜利,极度鄙视诉诸暴力等无所不用其极之手段。(3)一方面,想要听众接受某个观点,就得迎合、照顾听众的偏好;另一方面,想彰显自我,就不愿无节操地讨好受众。(4)一方面希望经过听众的批判而获得观点的合理性;另一方面,听众批判所依据的标准又参差不一、颇为主观。(5)一方面论辩中的问题不会一劳永逸地解决;另一方面又必须在有限的时空内对问题有所决断。在上述每对矛盾的两极中保持必要的张力将会使学术论辩更理性、更系统。

四、结语

综上,本文认为,《韩文》是对当下的管理研究过分强调科学形式的一种反对。虽然《韩文》的研究结论是合理的,但其论证过程可能还值得商榷。从一些管理思想提出时所用的研究方法来否定科学形式的作用,这样的逻辑论证过于简单从而可能会失之偏颇。事实上,一个研究是否有洞见与科学形式并没有必然联系。另一方面,本文也指出,遵循科学形式主义的要求,研究结论也未必是客观的、合理的。而对此问题的解决依赖于科学共同体成员之间的论辩。本文对如何开展系统性论辩提出了相应的建议。