外国文学和国别与区域的交叉研究:国情研究专家的视角

2019-04-03李建波李霄垅

李建波,李霄垅

(1.南京信息工程大学 国别与区域文化研究院,江苏 南京 210044;2.河海大学 外国语学院,江苏 南京 211100)

一、引言

国别与区域研究(又称“国别和区域研究”,本文统一为“国别与区域研究”)作为外国语言文学学科的一个分支是由国务院学位委员会第六届学科评议组提出和确定的,并在此届学科评议组编撰的《学位授予和人才培养一级学科简介》(2013,以下简称《简介》)中进行了发布。《外国语言文学类教学质量国家标准》(教育部高等学校教学指导委员会2018)也将“区域与国别知识”列为外语类本科的知识要求,将“国别与区域研究”列为专业核心课程。然而,对于将国别与区域研究纳入外国语言文学学科的举措,外语界认识不同,反应不一,主要有两种不同的见解:其一,外国语言文学学科原本就是国别与区域研究,只不过研究的是国别与区域的语言、文学、文化等而已;其二,国别与区域研究跟外国语言文学学科无关,是国际政治、国际经济等学科的研究话题。

对这个问题的认识需要从国别与区域研究的定义说起。对于国别与区域研究,《简介》是这样定义的:“借助历史学、哲学、人类学、社会学、政治学、法学、经济学等学科的理论和方法,探讨语言对象国家和区域的历史文化、政治经济社会制度和中外关系,注重全球与区域发展进程的理论和实践,提倡与国际政治、国际经济、国际法等相关学科的交叉渗透。”(国务院学位委员会第六届学科评议组2013:51)在这个定义中,国别与区域研究无论是借助的理论和方法,还是探讨的问题,似乎都与语言文学关系不大,那么,为什么将其列入外国语言文学学科之中呢?

我们注意到,在这个定义里,提到了借用的理论和方法,提到了探讨的问题,但是并没有规定以什么为研究对象(objects)。研究对象是什么呢?既然属于外国语言文学学科,自然包括外国语言和文学。这一点从定义中的“提倡与国际政治、国际经济、国际法等相关学科的交叉渗透”也可看出。在借助的理论和方法中就有政治学、经济学和法学等相关学科的理论和方法,且又提倡与这些学科交叉和渗透,这就说明这里所说的国别与区域研究并不完全是政治学、经济学和法学等学科的研究,而是包括外国语言文学的交叉研究。在外交上,当表示要进一步了解某国的时候,我们会说要“听其言,观其行”,由此足见语言文学研究在国别与区域研究中所占的比重。

鉴于语言学也是文学批评的一个视角,我们在这里集中讨论外国文学研究和国别与区域研究的不解之缘。文学即人学,文学反映人类生活的方方面面,因此文学研究所借助的理论不仅包括语言学、美学等,也包括上文所列国别与区域研究定义中所借助的理论和方法,其探讨的问题也可以涉及上文所列国别与区域研究定义中所述问题。这样的研究既可以通过将作家思想和文学文本作为研究对象来进行,也可以将文学分析的理论和方法用于政治、经济、军事等文本的研究和分析。关于外国文学研究和国别与区域研究的关联性,单谈外国文学界的观点,难免有王婆卖瓜之嫌,听听外国文学界以外的专家的观点似乎很有必要,而从与国情研究关联密切的专家的视角来加以考察,则更有说服力和启发意义。

二、情报分析专家看外国文学和国别与区域的交叉研究

文学与国别研究的亲缘关系从跨界的情报分析专家的著作里可以得到印证。情报分析既与文学批评相似,是一种有特别目的的批判性阅读,往往也是一种国情研究。美国联合军事情报学院的杰弗里·怀特(Jeffrey White)所著的《莎士比亚对于情报分析者的意义:文学与情报》(以下简称《文学与情报》)是一部少有的论及文学与情报分析关系的著作。这部著作以莎士比亚作品分析为例,提出了不少关于文学及文学研究之于情报分析意义的见解。从内容上来说,怀特认为莎士比亚作品中关于重大问题的描写值得情报分析界注意。马克斯·格罗斯(Max Gross)在这部著作的序中总结道:“莎士比亚的兴趣点在很多方面与情报分析人员日思夜想的事件相重合:政变(《理查德二世》)、政治暗杀(《裘里斯·凯撒》)、内战和国际战争(《亨利五世》《亨利六世》等)、政治独裁(《理查德三世》)、政治/军事领袖的性格与领导方式(以上所有作品都有所涉及)等。”(Gross 2003:v)这对从外国文学入手开展国别与区域研究的学者来说,主要的启示似乎在研究对象的选择方面:应当注意研判研究对象所蕴含意义与咨询意义的相关性,注意选取具有服务国家战略需求、有益深化国别与区域研究意义的研究对象;研究所要解决的问题则是揭示国别与区域重大问题;所做分析当于对外政策决策或者开展国别与区域研究有较重要的参考意义。

对于情报分析专家来说,他们或许认为只有涉及政治、军事事件和领袖人物的作品才有情报价值,才值得研究。实际上对于国别与区域研究而言,蕴含有用信息的作品很多。帕特里克·帕伦德(Patrick Parrender)在《国家与小说》的开篇写道:“英国小说——像法国小说、俄国小说和美国小说一样——在全世界都有读者,这些小说能表达并帮助界定某一国家的特性是吸引读者阅读的部分原因。小说的叙事给我们提供一个社会或者一个国家的内幕,正如小说叙事能让我们接触到不同于自身的个人经历一样。”(Parrender 2006: 1)

另外,《文学与情报》对莎士比亚作品揭示人性之深刻大加赞赏,并充分肯定了了解人性本质(the essence of human nature)在不同文化中的运作方式对于情报分析的重要意义:“情报分析往往被界定为基于少量证据进行可信性预判的‘艺术’,而理解人性本质,特别是其在与我们迥异的文化中的运作方式,对于弥补证据不足扮演着十分重要的(a most important)角色。”(Gross 2003:vi)理解人性本质在语言对象国文化中的运作方式显然也是国别与区域研究的核心课题。不过,人性本质是个深层次的问题,人们对人性本质的诸方面可能都意识不到,遑论其在特定文化中的运作方式。因为概念是在意识基础上形成的,意识不到的东西则形不成概念,因此概念性语言(propositional language)对其呈现无能为力。苏珊·朗格(Sussane Langer)认为,艺术可以将感情客体化,是揭示无意识内涵的重要手段。她将符号(symbols)分为两类:一类是话语符号(discursive symbols),一类是表现符号(presentational symbols)。艺术符号属于后者,它能以抽象的方式表现或曰呈现人类情感,如朗格给艺术下定义时所说:“艺术是创造能够象征人类情感的形式的过程。”(Langer 1953:40)朗格关于艺术可以象征情感的论述与弗洛伊德关于梦可以揭示无意识的论述相仿。在讲到艺术呈现情感时,朗格也借重梦的类比。她的学生亚瑟·丹图(Arthur Danto)写道:“借鉴笛卡尔和柏拉图的观点,我想将艺术定义为‘清醒时做的梦’。梦是由形象组成的,而且是梦的世界里的事物形象。”(Danto 2013:48-49)在朗格看来,文学是语言艺术,“文学作品,尽管是以语言为材料构成的,但却不为话语逻辑所局限,这一事实使文学的解析与所有其他艺术类别的解析相似”(Innis 2009:98)。作为情报分析专家,怀特认识到文学作为艺术对于人性本质及其在不同文化语境中的运作方式具有深度揭示作用,可以说是从不同的研究与实践领域得出了与朗格相似的见解。

此外,怀特在《文学与情报》中颇为欣赏文学研究者的人文关怀和阐释能力。怀特认为人文方面的研究对于准确的情报分析十分重要,而美国的情报工作则缺失这一重要方面:“这一缺失使我们丢掉了一个重要方面……人文方面的研究,尤其是文学研究,有助于解决情报的难题。阅读和研究文学能够开阔想象空间,而情报分析员需要想象力来进行推断、填补信息缺空,找到模式,换言之,获取发现。文学研究者要学会阐释(interpret),这恰是‘制造意义’(sense making)的精髓所在。”(White 2003: 1-2)怀特认为情报分析的重要能力不仅在于发现意义,而且在于“制造意义”,这是缘于情报界对于情报分析本质的认知。之所以需要对情报进行分析,是因为拥有的信息往往是有所缺失的。就像拼图,你只拥有数量有限的拼图块,要完成拼图,就必须具备非凡的想象力,通过“制造意义”来补足拼图形象的缺失部分。“想象力”“阐释”能力和“制造意义”能力是作为情报分析专家的怀特认为文学家和文学批评家所具备的特长。

三、国际关系理论专家基于文学类作品的研究

辛西娅·韦伯(Cynthia Weber)是美国人,先后在英国的不同大学教授国际研究,现为萨塞克斯大学国际关系教授。在她的《国际关系理论:批评导论》(以下简称《导论》)中,韦伯称国际政治涉及面广,所以需要国际关系理论加以归拢,而国际关系理论就是“一组关于国际政治的故事”,不同的国际关系理论实际上在给我们讲述不同的国际政治故事。那么我们为什么会感觉某种国际关系理论是成立的,或者说某种国际关系理论所讲述的故事是真实的?韦伯借用神话研究的术语说,“我的回答是国际关系理论——关于国际政治的一组故事——借重国际关系神话(myth)以使自己讲述的故事显得真实。那么什么是国际关系神话呢?国际关系神话是一种通常以口号形式表达的显现的真实,国际关系理论正是借重这样的神话以使其讲述的故事听上去真实”,因为国际关系神话“是故事的一部分,这一部分故事对我们来说是如此熟悉,以至于我们对其真实性从不置疑”(Weber 2005:2)。

值得注意的是,韦伯在这里借用的神话概念来自也是文学批评家的罗兰·巴特(ibid.:10)。韦伯将国际关系理论视若故事,将国际关系理论的诠释视若故事的解读,这就让人感觉她是在从国际政治视角进行文学批评。文学批评可以诠释国际关系理论,可以分析国际关系理论的可信性成因,这对于文学研究和国别与区域研究关联度的探讨,可谓打开了一扇窗户。

韦伯的研究对象是文学研究范畴内的电影。在《导论》里,韦伯分别通过对不同电影的分析,诠释了现实主义、理想主义、建构主义和性别理论等七种国际关系理论。在这里,我们不妨了解一下她是怎样诠释现实主义理论的。韦伯选取了改编自威廉·戈尔丁小说《蝇王》的同名电影为研究对象。她注重电影改编版本对原著的忠实度,选择的是1963年上映的英国版同名影片,因为它“严格遵循原著,可以说是小说故事的更有效的讲述”,而1999年上映的美国版本则有多处关键情节改动,给国际关系理论诠释制造了困难 (ibid.:23)。至于国际关系的现实主义理论,韦伯主要借用的是肯尼思·华尔兹(Kenneth Waltz)的《人、国家与战争》(1959)中的观点。巧合的是,华尔兹的这部著作与戈尔丁的《蝇王》同年出版。借用华尔兹的观点,韦伯称现实主义理论中的国际关系神话就是口号性的一句话:“国际的无政府状态是导致战争的诱因。”(ibid.:23)

《蝇王》主要讲述的是一群未成年孩子在躲避战火途中因飞机失事而流落到荒岛后的经历。在荒岛上,由于没有成年人可以维持秩序,这群孩子很快进入了无政府状态。这种无政府状态最终导致了数人丧生的“战争”。韦伯从华尔兹的现实主义理论视角来分析《蝇王》,对电影中所揭示的现实主义理论的要素(如人性、社会环境和人的行为选择等)进行研究。她发现《蝇王》不仅有血有肉地反映了现实主义理论的“神话”——“国际的无政府状态是导致战争的诱因”,而且对促使人们脱离秩序、陷入无政府状态并进而选择战争的要素——恐惧——给出了独到的解释(ibid.:32)。

国际关系理论是一组故事,国际关系神话也是故事的一部分。在韦伯看来,故事是国际关系理论的本质,国际关系神话是国际关系理论获得认同的根由。《蝇王》的故事就是对现实主义理论的生动讲述。不同的故事讲述不同的国际关系理论并使后者听上去可信;不同的国际关系理论指导不同的战略选择,因此对于不同国家所青睐的故事从政治文化角度进行分析,便可了解这个国家所青睐的国际关系理论,进而也能更深刻地理解这个国家的对外政策选择。显然,这本身也是国别与区域研究的一个重要组成部分。丹·P.麦克亚当斯(Dan P.McAdams)对故事的意义也十分重视,他称故事是美国身份的唯一载体:“从心理学角度讲,美国身份不存在于我们的人格特质、行为、性情和情结,甚至也不存在于我们最根深蒂固的政治和宗教价值观。如果有美国身份这一物事的话,它在哪里呢?它就在我们的故事里。”(McAdams 2008: 20)

在解释为什么将国际关系理论与通俗电影相提并论时,韦伯列出了五条理由:1)电影突显国际关系理论的故事性质;2)电影呈现内容包含全面、几乎与国际政治世界相平行的世界,在这样的世界里,可以对国际关系理论进行批判性的重新审视;3)国际关系神话和通俗电影制造并传播的是相似的神话,因此我们必须对通俗性作品进行分析,以理解国际关系神话和国际政治;4)将通俗电影与严肃的国际关系理论相提并论揭示了国际关系理论是神话化的事实与虚构的混合体;5)通俗电影用戏剧化的方式表现国际关系理论中的神话作用以及不言自明的观念是如何被延指(deferred)和移位(displaced)的(Weber 2005:187)。韦伯所罗列的这些理由也是外国文学研究和国别与区域研究诸关联维度的表述。作为国际关系教授,韦伯甚至与朗格一样,也注意到了文学作品揭示国际关系中无意识内容的独到作用。她称国际关系神话即不可名状的无意识的思想观念,因其处于无意识层面,所以是最有能量的,而且恰因其难以辨认,也就难以对其进行批判性审视(ibid.:183)。从全书的立意来看,韦伯似乎认为文学批评是克服这种困难的一条重要路径。

四、战略文化研究专家所采用的文学分析方法

战略文化应该是国情研究的一个重要话题。这个概念由杰克·斯纳德(Jack Snyder)在1977年的一份兰德研究报告中提出,而后引起了美国国别与区域研究者的普遍关注。在斯纳德给出战略文化定义之后,不少学者也各有侧重地给战略文化下过定义。如劳伦斯·桑德豪斯(Lawrence Sondhaus)曾用图表方式列出了从1977年到2004年不同学者给出的五种定义(Sondhaus 2006:124)。各种定义对于战略文化作用的见解是基本一致的,即战略文化是决定一个战略群体是否使用或威胁使用武力的文化因素,但是不同学者对文化因素构成的见解有所不同。

对战略文化研究比较深入的学者之一是美国哈佛大学教授阿拉斯泰尔·I.约翰斯顿(Alastair I.Johnston),他的教育背景是国际关系、区域研究和政治学。然而他给战略文化下的定义,让人感觉他是位语言文学学者,因为他所用的词汇与语言文学有更高的关联度。根据约翰斯顿的定义,战略文化“是符号的综合体系(如论辩结构、语言、类比、隐喻),这一体系对确立普遍存在且恒久不变的战略取向起作用,这样的作用是通过下列方式实现的:阐明军事力量在国际事务中的角色和效能等概念;为此类认知穿上真实性外衣,以使上述战略取向显得是唯一现实可行的”(Johnston 1995:46)。

约翰斯顿长于中国研究和东亚国际关系研究,他的中国研究著述颇丰,并以我国的学术会议和期刊为平台,较积极地参与我国相关学术活动。他的《文化现实主义:中国历史中的战略文化与大战略》(1995)时常被相关研究者提及和引用。暂且抛开他这本书的观点不论,他对战略文化进行研究时所用的文学批评方法引人注目。在这本书里,约翰斯顿专用一节阐述他研究中国战略文化的两种分析方法:一是认知地图绘制(cognitive mapping),二是象征分析(symbolic analysis)。

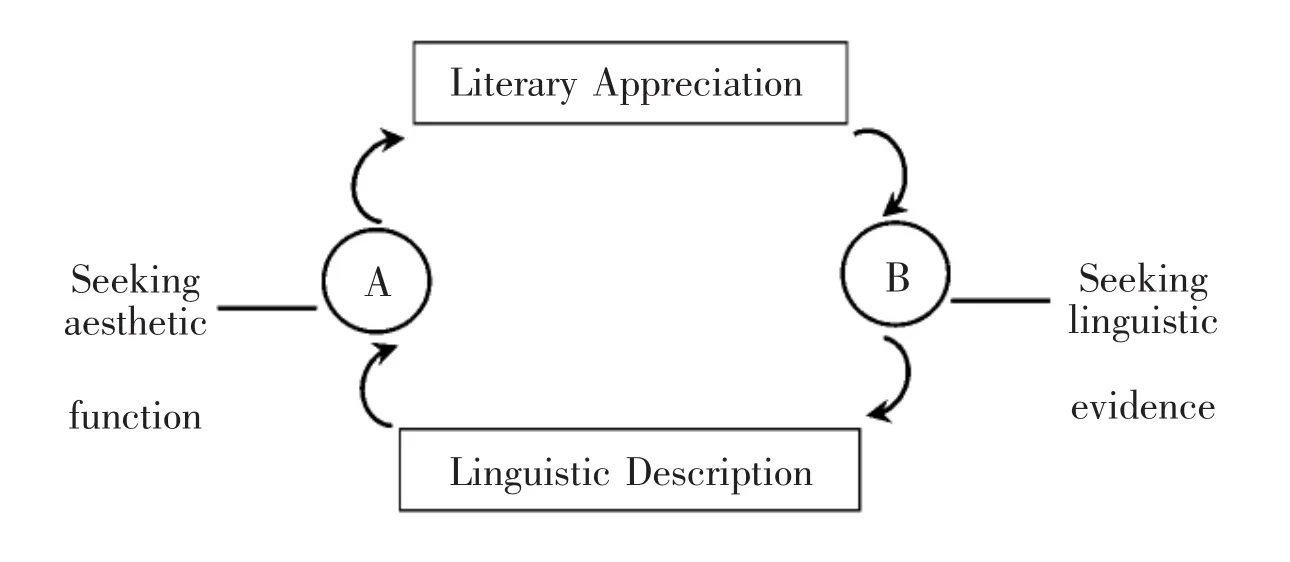

认知地图与朗格所谓的表现符号有类似之处,强调呈现,是个人或群体对特定事物过程或概念的可视化呈现。认知地图绘制无一定之规。侯维瑞先生在他编著的《文学文体学》中所引用的杰弗里·里奇(Geoffrey Leech)关于文学欣赏和语言特征之间关系的图示(侯维瑞2008:4)便可被称作认知地图(见图1)。就战略文化而言,约翰斯顿也给认知地图绘制下了定义,他的定义增强了认知地图要素与战略文化的关联性:“认知地图绘制是一种发现相关‘政策论点’或某种因果公理与行为效果之间联系的技术。”(Johnston 1995: 50)

图1 文学欣赏和语言特征的关系

从原理上来说,约翰斯顿所用的认知地图类似文学课上所用的小说情节因果关系或人物关系的图示,属于内容研究的范畴。从实际操作方法来看,则有较浓的文学文体分析的色彩。在讲到他是如何进行认知地图绘制时,约翰斯顿说,他首先将《武经七书》中所有与为巩固国家安全而使用武力相关的词语(statements)标记出来,然后对其所呈现的战略文化意义进行分析(ibid.:50)。他所用的方法与文学研究中的内容分析无本质不同,可以说是一种基于“文本自身逻辑性”(ibid.:50)的主题分析。结合图1,我们可以发现约翰斯顿所用的认知地图绘制方法是从语言描述(Linguistic Description)入手来向上寻找语言所能表现的意义。只不过约翰斯顿所寻找的不是语言的审美(aesthetic)意义,其最终目的也不是文学欣赏(Literary Appreciation),而是在寻找语言的战略文化(Strategic Culture)意义,从而获得关于战略文化的可视化呈现,即认知地图(见图2)。

图2 战略文化与语言特征的关系

至于象征分析,它原本就是文学分析的方法。“象征即人们用来指代意义的任何物事,这些物事本身并不具备或从中看不出所指代的意义。可以说,任何物事都可以是象征:一个词、一个短语、一个姿态、一个事件、一个人、一个地方或者一样东西。当人们赋予其意义、价值或意思的时候,这一物事便变成了象征。”约翰斯顿所使用的定义,爱尔德(C.D.Elder)和科布(R.W.Cobb)在其著作《象征的政治用途》(1983)中采用过,迪特默(L.Dittmer)在其文章《政治文化与政治象征》(1977)中亦采用过。应该说,这是一个较为广义上的象征的定义,也似乎是政治学家喜欢引用的定义。落实到战略文化研究领域,研究者自然会重视象征对于战略文化的反映,比如反映某战略群体对于“武力在人类事务中的角色、某些战略的效能及其衡量等”的观点(cf.ibid.:51)。

文学研究视角下的象征定义会加上象征的文学意义,比如,象征可以使故事、诗歌或其他创作作品增加多个意义层面,作者可以通过象征在叙事中传递多层面的观念或信息等。文学的视角强调象征的多层意义,关注象征意义的多元性。也许恰是这种意义的多元性才使得文学作品引人入胜,因为文学语言给读者留下较大空间,允许读者将自己的喜怒哀乐填充进这一空间,形成个性化强的阅读体验。但是在战略文化研究中,象征既提示研究者要注意文本意义的延伸性,又必须提供较为确切的战略文化意义。这就使得战略文化研究者对象征的战略文化研究意义充满狐疑。他们注意到象征意义随时空迁移所带来的多元性及其给战略文化研究带来的困难(Kertzer 1988:67-69),但是迪特默等仍然相信 “有的象征可以暗示某种行为选项资源或行为选项方案,甚或揭示 ‘确切的行为模式’”(qtd.in Johnston 1995: 51)。

在实际分析中,约翰斯顿采用的是广义的象征,对中国兵书中隐喻、类比等修辞手段应用进行了分析。如在分析《司马法》中的文武关系时,约翰斯顿关注到了两种象征性表述:一是“左右”,如“故礼与法表里也,文与武左右也”;二是“本末”,如“凡大善用本,其次用末”。约翰斯顿对于文武关系的左与右象征是这样阐释的:文居右而武居左,“这其中暗含非平等关系,因为在中国古文中,‘右’为尊位,而‘左’为属下”。同理,“以仁为本”,以武为末。这类“左右”“本末”象征帮助约翰斯顿列出如下对中国战略文化的印象:“这一文本的含义是,对于执政者来说,以用本为佳,用末其次。这与孔孟之道相似,即战争是最后的选项。”(Johnston 1995:77)但是,美国的战略文化研究具有实用性。这种实用性在于质疑中国“重文轻武”的例外论。约翰斯顿用“夏后氏正其德也,未用兵之刃,故其兵不杂。殷义也,始用兵之刃矣。周力也,尽用兵之刃矣”之类表述,称中国战略文化中的“重文轻武”是随时间变迁的。他的结论是:“总之,如同《吴子兵法》,《司马法》所得出的论点和隐喻或类比教训所证明的似乎不是孔孟不屑于用暴力确保国家安全的观点。相反,它们隐含一种对于应用武力克敌制胜、维护政治现状的强烈信心。”(ibid.:79)对于这样一种观点,约翰斯顿的论述单薄,呈现出巨大的跳跃性,且对《司马法》中“三王执政”的不同手段理解也有谬误,从中可感受到美国对中国战略文化研究的强烈实用性倾向。

五、结语

关于外国文学研究和国别与区域研究的交叉问题,国外的情报分析专家、国际关系理论专家和战略文化研究专家均有所论述。对这些论述加以分析,似可得出三个观点:一是对外国文学研究可否参与国别与区域研究的问题的回答是肯定的;二是外国文学研究介入国别与区域研究至少有内容研究和方法延伸两条路径;三是外国文学内容和方法研究在国别与区域研究中可以扮演独到的、不可替代的角色。这些观点对于我国外国文学学者开展外国文学和国别与区域的交叉研究应有启发意义。

另外,从外国的部分外国语言文学学者的研究成果看,他们不仅从事外国语言文学和国别与区域的交叉研究,而且也直接开展政治学、历史学、经济学、法学等领域的国别与区域研究。这种研究模式对于正在探索发挥外语优势开展国别与区域研究、努力服务国家战略需求路径的我国外语学者来说,也是一个颇有意义的选项。