窥视与赏玩:闵刻本《会真图》图绘之变革及其扩展性特征①

2019-04-02东南大学艺术学院江苏南京211189

韩 鹏(东南大学 艺术学院,江苏 南京 211189)

晚明的图书出版刊刻业异常兴盛,这期间所刊刻的书籍种类繁多,版式精美,装帧精良,远非前代可比。其中极有趣者,当属书籍插图之制作和意义的变化。从观看者而言,这时候很多曲艺刻本之插图,逐渐从之前的文本故事之附属转向了有着强烈视觉性效应的制作。台湾学者马孟晶在其《耳目之玩——从西厢记版画插图论晚明出版文化对视觉性之关注》文中提出了,由晚明版画插图由叙事性“转向视觉性”的过程:“除了个别图中各式各样实际的边框之外,科隆本各幅插图中,其实还隐藏着许多吸引观者向内穿透的小‘边框’,一方面使画面的空间或意义层次更加丰富,一方面也不断挑逗观者去仔细观看的欲望,让观者在视线逡巡之际,得以满足一种解谜、或窥视的乐趣”[1]。版画插图独立性的凸显使得大量的艺术家、画工、刻书家把一些备受大众热捧的戏曲和文学作品从舞台上搬移到图书中来,以大家熟悉的角色和故事情节,用插图的形式表现在书籍当中。而《会真图》就是在这样一个版画繁荣的时代出现的,由闵齐伋②《碑传集补·闵齐伋传》:“闵齐伋,字及武,号寓五,乌程人。明诸生,不求进取,耽著述,批校《国语》《国策》《檀弓》《孟子》等书,汇刻十种,士人能谁一字之讹者,即赠书全轶,展转傅较,悉成善本。著有《六书通》,盛行于世。以饾版套印技术刊刻而成,并以蝴蝶装的形式,异于其他版本的西厢记版画的图像闻名于世。范景中认为:“这些图把明代版画、笺谱和套印的成就结合起来,不论是在创意上,还是在设计上、印刷上,都达到了中国古代版画史上的高峰,以至我们可以不同意前贤以万历时期为中国版画史黄金时代的观点,而把这个时代再下降30年左右。”[2]下面,本文就以闵刻本《会真图》为例,详细展开明代晚期小说插图在绘制以供观看等一系列外延扩展性特征和细节之变化,研究到底有哪些元素深入到了这部小说图本的制作和阅读中,管中窥豹,探视到晚明视觉文化的一个精细而真实的侧面。

一、《会真图》源考

1.早期版本的考证

日本历史学家传田章(Denda Akira)曾统计了明代出版的六十多种不同版本的才子佳人曲作品《西厢记》,其中超过三十种收有插图。而巫鸿在引述其研究结果的同时,进一步指出,几乎三十多种插图版均出自于16世纪末17世纪初。[3]61根据寒声1992年的统计,现在所流传明代注释校刻的《西厢记》版本有六十八种,重刻印版本三十九种,此外还有曲谱三种,合计明刊《西厢记》版本共有一百一十种。③寒声.《西厢记》古今版本目录辑要.《西厢记新论——西厢记研究文集》(北京:中国戏剧出版社,1992),页182.与此相比,清朝流传本有六十六种(注释校刻本五十五种,重刻印本六种,曲谱本五种)。《西厢记》早期两种版本:刊行于弘治十一年(1498)的弘治本,及刊行于嘉靖三十二年(1533)的《新刊摘汇奇妙戏式全家锦囊北西厢》(简称戏式本)。④此书已被翻为英文,见:Wang Shifu,The moon and the zither。书中有姚大钧所写介绍此书插图的专文:Yao,“The pleasure ofreading drama:illustrations to the Hongzhi edition of the Story of the Western Wing”,收录于Wang Shifu,The moon and The zither:The story of the Western Wing,ed.and translatedwith an introduction by Stephen West and Wilt Idema(Berkeley,Los Angeles,Oxford:University of California Press,1991),pp.452-453.。此书插图亦有单行本发行:《明刊西厢记全图》(上海:新华书店,1983)。明万历以前的《西厢记》版画插图。这一时期的作品,流传下来的不多。今天所能见到的,完整的、配有插图的本子为弘治间北京金台岳氏刻本《西厢记》。①《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》,明弘治十一年(1498)京师书坊金台岳氏重刻本。此本过去一直被当作《西厢记》诸版本中年代最早的一种。1980年中国书店发现了四页《新编校正西厢记》的残页,据推断为元末明初的遗物。可作为得以完整保存下来的早期版本,仍非金台岳氏本莫属。50年代,《古本戏曲丛刊)(初集)和上海商务印书馆都影印过此本。80年代上海人民美术出版社又单独印行过其中的插图部分。学界一致认为,收藏于德国科隆博物馆(Museumderstadtkoln)的一套彩色套印本版画(关于《西厢记》的版画),即为《会真图》,同时根据这套版画上的题款推证出,这套版画为明末吴兴闵寓五氏主持刊印的②这套版画中第一图“寓五笔授”和“寓五”的留款,指向了它出自明代末年以刊刻套印本著名的吴兴刻书家闵齐伋,而从第十五图“庚辰秋日”可确认其出版的时间为明崇祯十三年(1640年)。。但是关于这一版本的《会真图》与闵齐伋刊刻的《会真六幻》的关系曾受到国内外学者们的反复讨论。在较早的研究文献中,论者似乎都回避了这套版画的归属,径称为“寓五本”或“科隆本” 。③郑振铎.《中国版画史序》提到“德国某博物馆藏有清初板彩印西厢记图”,此文作于民国二十九年(1940年),不知是否指此本,见《西谛书话》,北京三联书店,1983,386。

2.闵刻本《会真六幻》之内容考证

中国国家图书馆藏有明闵齐极刻《会真六幻》十九卷。卷前有闵齐极《会真六幻说》,叙纂辑是书之意,曰:

“云何是一切世出世法,曰真日幻。云何是一切非法非非法,日即真即幻。非真非幻,元才子记得千真万真,可可会在幻境。董、王、关、李、陆,穷描极写,濒翻簸弄,询幻矣,那知筒中倒有真在耶!曰:微之记真得幻,即不问,且道筒中落在甚地。……与汝说“会真六幻”竟。“幻因”元才子《会真记》、图、诗、赋、说、梦“捣幻”《董解元西厢记》“剧幻”《王实父西厢记》;“赓幻”:《关汉卿续西厢记》,附《围棋闯局》《笺疑》“更幻”《李日华南西厢记》“幻往”《陆天池南西厢记》,附《园林午梦》”。[4]

参照次序,般般皆齐,独缺《会真记》后的“图”。而德版闵寓五刊刻的彩色套印本《西厢记》插图恰与《会真六幻》为同一刻书者,时间考证上也接近,因此关于二者关系的论证自然必不可少了。日本学者小林宏光发表于1988年的文章“明代版画の精華”少市立东亚美术馆所藏崇祯十三年(1640)刊闵齐极本西厢记版画。是最早将此本图与《会真六幻》联系在一起的论述,他认为这套版画应是“剧幻”及“赓幻”部分,亦即王、关西厢的插图。他记叙说,根据传田章氏的记载,昭和二年盐谷温氏曾从北京图书馆抄回《会真六幻》,藏于天理图书馆,第一册卷前附有插图照片二页,即现德藏本之第一图与第十五图。[5]38闵寓五是吴兴地区世家望族,对当地的文化发展有重要的贡献,并以刻印彩色套印本书籍闻名于世。于刊刻彩色《西厢记》版画的同年,闵寓五汇集《会真记》《董解元西厢记》《王实甫西厢记》《关汉卿续西厢记》《李日华南西厢记》《陆采南西厢记》六种刊行于不同朝代以不同文体写成的《西厢记》为一书,并分别称为“幻因”“搊幻”“剧幻”“赓幻”“更幻”“幻住”,统名之为《六幻西厢》(又名《会真六幻》)出版。④对于此书之研究见:蒋星煜,《六幻西厢》及元杂剧《西厢记》[M].西厢记研究与欣赏,73-83.有的学者认为,闵寓五本是《六幻西厢》的插图。[5]37明末闵齐伋《会真六幻》十九卷现在部分保留在中国国家图书馆,闵齐伋在序言末列出了《会真六幻》的卷本构成,此文献材料现由中国国家图书馆《原国立北平图书馆甲库善本丛书》影印出版。[6]《明代版刻综录》第五卷记载了《会真六幻西厢》十四卷,录为明崇祯闵齐伋朱墨套印本,此条目为日本小林宏光所引用。[7]

崇祯时候,文人盘薖硕人(可能即为徐奋鹏)在盘薖硕人本“小引”中也有如下评语⑤有关于盘薖硕人的考证及其评注、校订的《西厢记》研究,见蒋星煜,《徐奋鹏校刊的评注本〈西厢记〉考略》及《评盘薖硕人〈西厢定本〉的校订和增订》.两文皆收录于蒋星煜《西厢记的文献学研究》,242-253,254-271.:“人生世上,离合悲愉,在男女之情态极多,尤极变,难以笔舌罄。总之乎,宇宙是人生一大戏场也。观场者或抚掌而笑,或点首而思、或感念而泣、均为戏场迷也。莺生迷于场中、是居梦境。至草桥一宿,梦而醒焉。……梦之时,见是色。醒之时,见是空。空空色色,色色空空,莺生之情,盖如此。人生即情态极变者,皆如此。知其如,则悟也。悟宇宙中为一大场戏,又何事恋恋营营于其间”。闵齐伋在此种文化风气的影射下出版《六幻西厢》,他在卷首自序中对“幻”和“玄”都做出了说明,如:“云合是一切世出世法?曰真,曰幻。……”(上文已经详细引述,此处不再赘述)“会真”之名沿用了唐代元稹的《会真记》,“幻”是梦幻,“同因异想,梦境遂别”[8]。

范景中先生在套印本和阂刻本及其《会真图》一文中着重谈了《会真六幻》与德藏《西厢记图》的问题。他指出:德藏本图可能属于闵齐伋的《会真六幻》,但却根本不是配合王、关《西厢记》的附图。它应是《六幻》中的独立一种,与他书并列,或者说,是这套丛书的一种。”[9]笔者认同此观点,从这套版画的版式和构图上来看,这套图相对于西厢记戏本来说,是独立的,虽然在数目及名称上与西厢记的五本二十折相一致,但是其内容却是独立的,有主题艺术意味的“画”。

二、闵刻本《会真图》的图像形态转变

1.对角色和衣着的窥视:插图的视觉互动性趋势

闵刻本《会真图》从图像形式上来看,已经异于前代和同时代的关于《西厢记》插图的表现形式了,该版本加强了图像的视觉效果和画面的装饰特征,削弱了前代插图的叙事功能。同时,晚明文人艺术家介入版刻市场,致使版画的形式渐渐朝着文人士大夫所追求的“雅”的方向发展。晚明文坛领袖王世贞的一则“题画会真记卷”清晰的证明了,上述版画艺术的发展趋势:“撰会真记者元徵之,演曲为西厢记者王实甫,续草桥梦以后者关汉卿,此卷八分题额者文彭,小槽书记周天球,錄曲者周及彭年、俞允文、王逢年、张凤翼、潘德元、王复亨、顾承忠、管稚圭、张复、吾弟亦得一纸。画者钱榖、尤求。辨张生即微之者赵德麟,録者王廷璧。千古风流艺文,吴中一时翰墨能事尽此矣。会真记谓崔氏有所适,而不言归郑恒。西厢记则谓许郑恒,而卒归张生。后有耕地得崔鸯驾墓志者,其夫真郑恒也。或以岁月考之,亦不甚合。合不合所不暇论,第令老夫偶展阅之,掀髯一笑,如坐春风中,万弁过眼,何预蒲团事耶?为题于后”。[10]

图1 《莺莺像》,盛懋写,闵齐伋(寓五)刊《西厢记》彩色版画(1640年),33×25公分德国科隆东亚美术馆藏;图片来源:元.王实甫着,《明闵齐伋绘刻西厢记彩图.明何璧校刻西厢记》(上海:上海古籍出版社,2005)

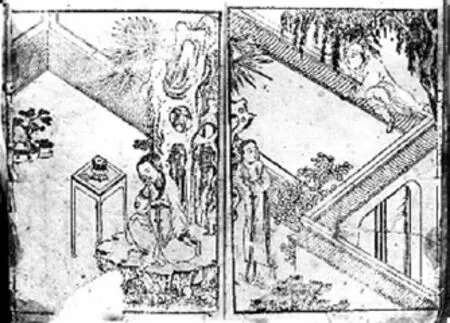

图2顾玄纬刻本《西厢记杂录》

此种视觉转向在闵刻本的《会真图》中亦得以充分体现,如卷首图《莺莺像》(图1),闵刻本的图绘为一身体略微靠右侧倾,眼朝左下方注目的婀娜女子半身像,头顶高髻,卡一简单发饰,额头光洁饱满,颇似唐仕女图。身着宽松外衣,胸衣紧贴身体,胸口处一衣结,似装饰又或系带;左手带一宽松双环镯,或玉质或银质,尽显女子纤细娇柔之姿。腰间系一龙首鱼身团型玉配扣;一蓝色团扇半露于右手臂之下。画面左侧有一黑色篆书“嘉禾盛懋写”题跋,题跋左侧有竖排钤印两方,一方为“盛懋之印”,一方为“子昭”。整幅图的外围采用了圆角双线框,框内四角为云头纹,中间辅以各式花草图案等。这一图示的变化可以看出晚明版画在创作、传播环节中已经不满足于对戏文情节的平铺直叙,而是在创作过程中突破传统,使得原先依附于戏文的图像独立成为一既可供赏玩,又能传播戏剧情节的图示。使得图像的视觉互动性更加明确。

再回来对照一下各版本的《莺莺像》,就会发现闵刻本《会真图》版画的图文关系的革命性变动。莺莺像最早出现在顾玄纬的刻本《西厢记杂录》中,《西厢记杂录》有插图三幅,其中一幅《会真图》为曲意图,艺术性较差,按照郑振铎的话说是“古拙异常,粗豪生辣”。[11]另两幅插图皆为莺莺像,一幅题款为“唐崔莺莺真”署“宋画院待诏陈居中写”,另一幅题“莺莺遗艳”,署“吴趋唐寅摹”。[12]84(图2)这两幅作品是“最早见之于刊本”的莺莺版画像[13]。且这两幅画多次被明朝刻书家或商人直接借用,如香雪居本《新校注古本西厢记》、闵振声的《千秋绝艳图》的卷首像除了题款有变化外,其他基本与《西厢记杂录》中题陈居中落款的那幅卷首图无差异。而题款唐寅的卷首图在黄嘉惠校阅本《董解元西厢记》、起凤馆《元刊出相北西厢记》版本的刊刻中亦以复刻形式出现,只是在人物服饰上增加了复杂的装饰纹样,以期满足晚明图像独立视觉审美的变化趋势。明末清初古吴存诚堂陈长卿刻本《新刻魏仲雪先生批点西厢记》卷首莺莺像则题署“仿唐六如笔、陈一元”,从服装的纹饰上看,其直接来源亦是起凤馆刻本,惟摹绘较粗糙,人物造型走样得厉害。[12]88这几幅莺莺像除了时间上有个延续性外,从画面的视觉性来看,有一个明显的变化趋势:即从图像的人物动态上构图上逐渐由静到动,由叙事画面逐渐走向视觉画面,以画面的视觉性来吸引观者。同时,刻绘者越来越关注画面的装饰性,服饰上的装饰纹样的复杂化,从单一人物图示的变化,到整幅画面的装饰性变化。莺莺像成为了刻绘者的母题图式,从闵刻本的莺莺像亦可得出,母题图示身份转换,喻示着晚明文化艺术的界限的扩张,艺术家参与商业活动的现象昭然若现。大量的商业图像经过文人艺术家的介入后,其自身的图像性质就发生了根本性的转变。

图3 《乘夜踰墙》,《新刻考正古本大字出像释义北西厢》木刻插图,万历七年(1579)金陵胡氏少山堂刻,日本御茶水图书馆藏;图片来源:黄霖,《最早的中国戏曲评点本》《复旦学报》,2004年第2期

2.画面空间与人物之布局:插图视觉叙事之变革

图5 《乘夜踰墙》,汪耕绘,黄鏻、黄应岳刻 玩虎轩刊《北西厢记》,木刻插图,万历年间(约1597)安徽省博物馆藏;图片来源:周芜摄影

《西厢记》版画中第十一图的各式版本的变化演进也可以更好的证明了晚明视觉图像艺术的变化过程。十一图名为:乘夜踰墙,描绘的是张生跳墙与莺莺相会的情景。张生形象以池中倒影及身后投影出之。图中庭院深深,曲径通幽,小桥流水,荷塘映月,古柳怪石,花团锦簇,景物繁复而不显杂乱。[12]114此一场景在不同版本的西厢记插图中表现不一,如万历七年(1579),金陵书肆少山堂出版的《新刻考正古本大字出像释义北西厢》(简称少山堂本)是现知万历年间出版的第一本《西厢记》。此书中插图《乘夜踰墙》(图3)为对页连式,一个巨大的太湖石位于画面中间,人物的布局呈现了合于剧情描述的空间关系,它不仅是现知保存最早的中国戏曲评点本,也是第一种将杂录、正文、图像、释义合刊的戏曲版本,对后来的熊龙峰等本子产生了影响。[14]《重刻元本题评音释西厢记》(刘龙田本)的同题材的插图(图4),在构图、人物设计、背景方面与上山堂本基本一致,只是刘龙田本的插图为单页模式,所以在布景和人物距离上有了一些变化,如中间的太湖石没有了,几个人物之间的距离拉近了。而到了玩虎轩刊刻版的西厢记在图示、画面内容上就发生了变化。玩虎轩是徽州的著名书肆,它的主人汪云鹏博学多闻,礼聘著名画家及优良刻工为书籍做插图,镌刻精整典雅,受到时人的推崇。①关于玩虎轩的所在地,有两种不同说法:一说在徽州,一说在南京。姑不论玩虎轩位在那里,它的版画代表的是典型的徽派风格是无可置疑的。玩虎轩本西厢记共有插图二十幅,最前的莺莺肖像题款“汪耕摹唐寅写”。汪耕(1573-1620)是当时著名的插图画家,安徽歙县人,活跃于万历年间,当地闻人汪廷讷环翠堂乐府诸多版本的版画皆由其执笔。[15]汪耕以手卷画的风格刊刻插图,去掉了之前版面常有了横批和对联,扩大了画面的表现空间,同时让插图的画面内容与原本戏剧之间的关系渐行渐远,并且在画面中借用西洋绘画的透视方法,加强了画面的空间感。同时画面的趣味性加强了,如《乘夜踰墙》这一图(图5),突破了原戏本中张生踰墙误搂红娘的场景,把画面的视觉中心改为了张生正在踰墙的那一刹那的动作,一手拉住柳枝,一脚做骑跨在墙头的动作,而庭院中莺莺坐于太湖石旁,单手托腮,若有所思状。红娘站在内墙下指引张生,同时以戏曲的手形动作指向沉思中的莺莺,从而使得画面中三人无形中有了戏剧性的联系。这一版本的画面视觉性的转变,成为后面木刻的范本,如魏仲雪本中的这一图就是模仿汪耕版的,只是把连页变成了单页,人物位置关系更加紧凑了。刊于天启、崇祯年间的《朱订西厢记》(北京图书馆藏。此书由孙月峰(1542-1613)批点,故简称孙月峰本)中刘素明绘画、镌刻的插图(图6),在汪耕绘图的基本构思和构图中,做了另一种的变化,表现更为细腻而风趣的处理手法。②有关于《朱订西厢记》之考证、说明,参考:陈旭耀,《现存明刊西厢记综录》,238-241.在此,绘图者把场景拉远,将人物缩小,并把周遭背景营造成一座花木复苏的优美庭园。张生、莺莺、红娘的位置有所变动,但仍保留了玩虎轩本中张生、莺莺的原来姿势。站在角落的红娘,正在向远方的张生挥手,后者在爬墙前已先将靴子脱掉,丢入庭园内,掉落在地上[16]89。图像上的叙事性转向了视觉性,融入了部分文人画的元素,且这种势头一直延续发展到版刻插图以单行本的形式出现。在这种风格的转向过程中,香雪居本的版刻西厢记插图是典型的过渡性代表作品。香雪居本西厢记由当时著名的戏曲家及评论家王骥德(字伯良,1560-1623/24)校注,因而成为极为重要的版本,并以《新校注古本》为书名,作为号召。①有关于王骥德生平介绍、在戏剧学上的贡献,及其对《新校注古本西厢记》的成就,见叶长海《中国戏剧学史稿》(上)(台北:骆驼出版社,1987),259-298;徐扶明《王冀德与吴江派》,《学术月刊》,1979(120)这一版本中,刻书家重新处理了人与景的关系,强化了景物的描绘,融入了文人山水的表现技法和元素,突出画面情景交融的境界。正如徐玉琴描述的:“香雪居本更着重于建筑物和庭园景观的描绘,以及人与空间关系的合理化……”。[16]89

图6 「乘夜踰墙」,刘素明镌,《朱订西厢记》 木刻插图,天启、崇祯年间,北京国家图书馆藏 图片来源:北京国家图书馆提供

林瑞在他的研究论文中指出,香雪居本插图在版画史上具有风格变化的过渡性角色,它们“结合了传统叙事画手法、采用吴中人士爱好的园林描绘景致、甚至将部分情节转为极具诗意的山水册页,使得王本西厢版画不仅是当代佳作,更是结合当代所有的重要文化语汇,成为融合并创新的《西厢记》版本”。[17]如同香雪居本西厢记的文本和校注承先启后受人推崇一样,这个版本的插图也很受重视,并对其他版画的风格及构图产生很大的影响。[18]881616年,何璧本西厢记八幅文本插图中,“赓句”“解围”“踰垣”“报第”等四幅构图从香雪居本模仿,加以简化而来。②何璧本收藏于上海博物馆,插图重印于上海图书馆编,蒋星煜鉴赏,《西厢俪影集》(上海:上海图书馆出版,1999.崇祯年间,它的影响在备受人推崇的凌蒙初本明显可见;孙月峰本也有半数以上插图模仿自香雪居本。更有甚者闵振声本将其插图全部翻刻,但在边缘加绘花栏[18]88。

通过上述的对比西厢记各版本插图的画面自身图像的转变过程,我们可以看出,版画自身的物质特征会在特定的文化空间中发生一定的变化,以满足自身的图像再现。这也即是巫鸿先生说的作为图像载体,一幅画在真实的物质环境中总是以自足、有限的产品的形式出现的;而作为图像再现,一幅画则总是属于一个无穷尽的符号化过程[19]215。

三、《会真图》的扩展性特征:“图”与“画”之转化

1.文人画家的介入:图像诸元素之趣味及赏玩

在中国的版画史上,《西厢记》可以说是最流行的版刻插图书籍。根据传田章(Denda Akira)的研究,在这个剧本的60种明代版本中,有30个本子配有插图[20]。且插图的绘制越来越精美,制作精美自然成本就高昂了,由此可以看出,这些插图本不是为普通人准备的,在《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》③1498年在北京出版的最早的插图本,该版本是独立印刷装订的,它在每一页的文本之上附有连续的图画。这一形式来源于元代的插图本平话小说,而元代小说又是继承了从唐代开始流传的插图版佛经。版的尾页上印了一则广告,出版商写道:“就是唱与图合,使寓于客邸,行于舟中,闲游坐客,得此一览始终,歌唱了然,爽人心意。”[21]文中明显指出,这一版本的对象是文人。除了文人读者外,晚明画家亦有参与到版画的制作上来,如徐渭、汪廷讷、丁云鹏、陈洪绶等都曾为书籍设计过插图。

《会真图》的这一演变过程,亦是图像物质属性的独立过程;自叙事载体,以辅助戏文、戏剧传播、推广为初衷的版刻插图,因其外部环境的变化、文人画家的介入,商人逐利的营销,而促使西厢记版刻插图以图像再现的产品形式,使得西厢记由图式转而成为物质母题,最终完成由“图”到“画”的转变过程。

事实上,文人画家的介入使得插图的叙事性发生了转变,他们在前人的图版基础上进行修改,并与自身的绘画观念相结合,融入大量的中国画的元素,以全新的面貌诠释早已成型西厢记母题,以形式新颖的视觉图像营造图与观者之间的互动关系,并为图像增加一层新的象征意味和一层“雅”的趣味性,从而更深层次的体现晚明文人的精神追求。而这一系列版本中,最令人惊奇的、最为复杂的《西厢记》插图版本,就是本文所要重点叙述的。1640年印制的《会真图》(文中第一章已经详述源流),这套图备受学者们惊叹,正如科律格先生所言:“这些画之所以如此令人震惊是由于它们以这样一种方式表现了二十种工艺品或表演艺术(木偶戏、画轴、青铜器、扇子及此处的灯笼),即以某种戏谑意味的执抛来质疑任何稳定表现形式的安全性。一幅木刻版画中有一个灯笼,灯笼之上描绘了一出戏,其中包含了如此多重层次的指示性,以至于完全不可能肯定地说:“这幅画是关于那个的”。正是由于这种不确定性,彼时的美学理论在当下才令人向往,奉为典范。然而,这种罕见的具象艺术作品,或许比文人绘画的特点时尚之外的任何东西,都更能说明问题。”[3]61

2.从“一画一折”到“后设画”:母题意义及功能之衍生

《会真图》收藏于德国科隆博物馆,为彩色套印本,被公认为是最精美而珍贵的戏曲版画作品,同时也是所知现存唯一一套彩色的中国戏曲版画插图。①有关于这本西厢记插图的介绍及研究,参见 Dittrich,Edith, Hsi-hsiang Chi Chinesische Farbhoizschnitt von Min Ch'i-chi 1640;Ho Delbanco, Dawn, “The Romance of the Western Chamber”;小林宏光,〈明代版画の精华—ヶルン市立东亚美术馆所藏崇祯十三年(1640)刊闵齐伋本西厢记版画〉,《古美术》,No.85(1988).这套版画因没有文本留存,只有单独装裱的插图现世,所以有学者曾推断此为单行本,以往大家都没有意识到明末的戏曲版画会有单独刊印本的存在,不过近年来,愈来愈多的学者倾向于此册彩色套印本可能为只有图像,独立印刷的版本。②李茂增认为闵齐伋本《西厢记》似是一部供皇室贵族赏玩的特制画册.(李茂增,《宋元明清的版画艺术》,(郑州市:大象出版社,2000.105)。张国标也认为寓五本《西厢记》并非《六幻西厢》本子。不过他乎误以为《六幻西厢》刊行于天启年间(张国标.徽派版画与吴兴寓五本《西厢记》考.64)。马孟晶也倾向于接受其为只有图像本,见Meng-ching Ma,“Fragmentation and Framing of the Test:Visuality and Narrativity in Late-Ming Illustrations to The Story of the Western Wing”,Ph.D.dissertation,Department of Art and Art History(Stanford University,2006),p.183。《会真图》的装帧方式亦异于其他版本,采用了复古式的蝴蝶装,画面尺寸(33×25厘米)也比其他版本的书籍略大。卷首图《莺莺像》与张深之版(该版本的卷首像系陈洪绶所绘)中一样,另有二十折剧情插图。第一幅及第十五幅有:寓五笔授、庚辰秋日——寓五款识及印章,因而知道是吴兴地方书林闵寓五于1640年授意请人绘刻而成的,并非他自己亲手执笔。③近人陶湘《书目丛刊》中《明吴兴闵板书目》附录〈乌程县志〉下有闵寓五传记,因而对其生能有所了解,并知“闵寓五,名齐伋,号寓五,又号遇五”(董捷,《明清刊西厢记版画考析》,128)。“一画一折”是明代西厢记刻本中常见的范式,但是在闵刻本中,图像的功能和意义被外延化了,图不仅仅是用来表现戏剧中的情节,同时还被视为一种母题,被赋予了其他的外化功能,如展现当时流行的绘画形式,具备一定的象征意义,与观者的互动性—给观者一定的暗示、领悟画面意象。正如巫鸿先生所形容的:“传统中国最令人叹为观止的后设画(metapictures)(一种以图像来解释绘画的绘画)的合集”[19]246-259。

图7 遇艳,闵寓五刊《西厢记》彩色版画,第2图(1640),33×25公分,德国科隆东亚美术馆藏图片来源:元.王实甫着,《明闵齐伋绘刻西厢记彩图,明何璧校刻西厢记》。(上海:上海古籍出版社,2005)

例如,《会真图》第二图《遇艳》,此折原剧本叙述的是张生向长老借僧房,正好遇见红娘来安排做法事。事后张生趁机向红娘自我介绍,希望她传话给莺莺的情节。此折剧情在陆采的《南西厢记》中被加上了长老法本与和尚法聪,不甘寂寞,先后向红娘骚扰,说些不雅言语的后半段。[22]而闵刻本插图则打破原有的刻绘模式,以故有的情节画面作为母题图示,以一当时常见的器皿作为整幅画面的媒介,画面中只表现了张生拱手与红娘在庙前对话,长老法本在画面右上角探头以窥视,和尚法聪则躲在画面左上角的树后窥探;画面右下角,即红娘身后趣味性的画了一只小狗,以全新的视觉画面展现戏剧内容(图7)。关于这个器皿系为何物,由于《会真图》目前是一套孤本,相关文献除了一则《会真六幻》的序言也付之阙如,因此关于这个器皿是什么只能靠推测。巫鸿先生认为这是“画家是在对当时的一个现象,即著名戏剧的插图逐渐被装饰于瓷器和其他类型器具上的回应。”[19]223日本的小林宏光则认为,“张生称赞莺莺之姿完美无瑕,因此采用了明末空前繁盛、精美绝伦的景德镇钵形瓷器进行比拟。”[23]类似这样器皿的画面还有第六图《邀谢》,这折描述的是红娘奉命去请张生赴宴。红娘绘于“觯”壁。觯为宴饮之酒杯,暗合邀宴之意。此觯盖、劲、足三处绘有纹饰,分别是:夔龙纹、饕餮纹、窃曲纹。器内壁书有金文:“其眉寿万年子子孙孙永宝用”12字。[12]113此处姑且不论这载体是何器皿,或者是什么材质;笔者关注的是原本只是戏文插图,只做补充文本叙事的图像,原本不是独立的“图”,或者说不具备独立个体“画”的本质的图,因功能转化,自身物质本体变化,而成为了独立的,具有个体思想的“画”。同时,这两折戏本插图放在这种器皿的“框”内,是创作者根据戏文内容,社会语境,以及个人艺术观念进行设置的,他要使得“框”与框内的母题融为一体,以传达艺术家对于晚明社会事态、政治时局以及对生命体悟的观点。

如第二图,器皿类似佛家的钵,而画面内容又与佛教相关,以此预示艺术家对禅宗思想探寻,以期在乱世中寻求一个完整的人格幻想,正如闵齐伋在《会真六幻》的开篇所写的:“云何是一切世出世法,日真曰幻。云何是一切非法非非法,曰即真即幻。……”此处“世出世法”即佛教中的“世法”与“出世法”,“世法”是指一切世间事务,“出世法”是指佛法。而“非法非非法”则引自《金刚经》:“无得无说分”中:“何以故?如来所说法,皆不可取、不可说、非法、非非法。……”[24]闵刻本《会真图》在创意、构图上匠心独具,把西厢记作为母题图示,辅以了折扇(第十五图《伤别》)、走马灯(第五图《解围》)、铜镜(第四图《附斋》)、玉环(第十二图《定约》)、宫灯(第十四图《拷红》)、屏风(第十七图《报第》)、立轴(第十八图《酬笺》)等具有隐喻性或暗示性的“框”,来营造多重深意的视觉图像,使得母题图像在“框”的修饰下外延出更深层次的特征,以使得非独立性的图示转向为具有独立多重意义的“画”。这些超出文本之外的意义使此画册具有独立的艺术作品价值,值得读者细心地去体会、玩赏,并具有单独发行的能量[16]89。无论在色彩应用或构图、情节安排上,这套彩色版画都匠心独运,有杰出的成就。①明末笺谱艺术对此版本的影响,见董捷.明清刊西厢记版画考析.136-137.关于这套彩色版画构图、情节安排上特色的分析可参考徐文琴“童心”“情识”“幻梦”——晚明《西厢记》版画插图的演变及其思惟探讨.9-30,9-32.晚明社会混乱,士大夫普遍有“末世”的感觉,归隐、悲观、消极的思想弥漫,道家及佛教思想、信仰盛行。这种思潮表现在文学上就是虚无的思想及悲剧观的盛行,“戏如人生”“人生如梦”的观点应运而生,反映了晚明人心灵精神的变化,以及乱世时代人们的痛苦。[25]因此晚明人在批点《西厢记》时也经常从“梦”“幻”的角度着墨。譬如汤显祖认为:“天下事原是梦,会真叙事固奇,实甫既传其奇,而以梦结之,甚当。”[26]闵寓五在刻《会真图》时亦把此种思想体现在插图中了,描绘了晚明人看待人生、世事的虚、幻、梦、玄的观念和想法,以及对社会的批判意识。如第十九图《拒婚》(图8),戏文描述的是郑恒骗婚,遭红娘嘲弄,闵刻本这一折的插图,别出心裁,以傀儡戏的舞台作为母题的“框”,以此迎合戏文内容,使观者入戏。戏台中央为红娘和郑恒的戏偶,后立一屏风,屏风上方为俩操控戏偶的表演者,正躬身在屏风后上方表演。表演者右侧有一伴奏者正在敲鼓,打竹板,此三人皆着常服。戏台左侧上吊挂着莺莺、张生、孙将军和惠民和尚的戏偶,皆为戏服,等待上场。画中人物比例形成鲜明的对比,两位表演者和一位伴奏者显然与红娘她们不是一个世界的,画家在此表现的不仅仅是西厢记的文本,而且把戏剧表演搬入了画面,使得画面成为了“戏中戏”,让观众徘徊于《西厢记》本身和《西厢记》插图之间,无法确定画面的主题究竟是傀儡戏还是《西厢记》。这一母题的外延,使得绘画得以一全新的视觉效果再现于观者眼中,找寻观众的文化认同,使观者在“人生如戏”与“戏如人生”中徘徊。同时也喻示着晚明人对生命、社会世事的迷茫和无奈感。

基于此,笔者认为《会真图》不仅在画面内容设计上异于之前的所有版本,且更富于戏剧性,生动性;更在赋予了一定的典雅的色彩,这也是之前版本没有出现过的。同时,内容的解读上加上了创作者的观念,同时也考虑到了观者的感受,更大的给予图像的叙事表象功能,此处的叙事不仅仅在叙述西厢记自身的内容,而是更多的叙述画面自身的内容,以及外延的内容,展现创作者对生命感悟,对人生、对社会的态度,以及人们对无法掌控自我人生的失落感,同时亦希望在画面中能找寻到心灵的寄托。《会真图》在追求“趣味性”与“装饰美”的表象之下,有更深刻的社会学意蕴,值得认真的体会及玩味。②马孟晶以“耳目之玩”来概括明末《西厢记》版画插图的艺术特色(马孟晶,〈耳目之玩〉)。董捷亦认为:明末画谱与笺谱版画的繁盛,不仅为德藏本《西厢记》版画提供了餖版套印的技术支持,更以追求“装饰美”、“趣味性”的艺术思想直接影响了这套版画的构思与创作(董捷,《明清刊西厢记版画考析》,页138)。巫鸿则认为闵寓五本版画所包含的意象是中国绘画中最为复杂的一种。其对于此册彩图之研究参考:Wu Hung:The double screen—medium and representation in Chinese painting(London:Reaktion Books Ltd,1996),pp.245-259。

图8 拒婚,闵寓五刊《西厢记》彩色版画,第19图(1640),33×25公分德国科隆东亚美术馆藏图片来源:元.王实甫着,《明闵齐伋绘刻西厢记彩图.明何璧校刻西厢记》。(上海:上海古籍出版社,2005)

版画插图以图像的形式来补充叙述文本的内涵,这在中国很早之前就出现了,以佛经为盛。发展到明代后,出现在各种艺术形式的书籍中,且其功能亦在渐渐扩大,由之前的附庸逐渐演变成独立的图像个体,亦可以称之为“画”。“图”的范围要比“画”的内涵宽泛,图不一定是画,但是画一定可以由图来构建。科律格曾说过:“在明代,所有的画都可以归属于一个更大的图的范畴,而非所有的图都可以归属于画的范围。”[3]10

结 论

西厢记的版画插图由对戏文直译式的转述补充文本内容,以上图下文的形式来表现,到后来的独立的画面视觉效果、全新意义和功能的出现,无疑说明了新的制作者和阅读者的加入对曲艺小说插图之重塑:这其中,有文人画家对晚明版画插画市场的介入所引发的画面本身意象的变化,亦有制作者对阅读者对于画面及其元素的赏玩情趣之考量。比如,可供“窥视”的诸多角色之姿势形态、衣者装扮、灯具器物之指示性含义、甚至书籍装帧和画幅之功能设计,都是可供各类读者细纠把玩的要素或者要求。闵刻本的《会真图》的出现绝非偶然,它是晚明版画插图发展的典型性代表,亦是《西厢记》由图转向绘画母题,使得《会真图》以“画”的本质展现在世人眼见。这种转变,是晚明版画艺术从版刻插图本身走向版画的“画”的本质、书籍插图由单一功能走向多重功能、知识成为商品之过程,也是整个晚明绘画艺术的创作者及受众的价值观和生产模式发生转变的表征之一。