苏轼《枯木竹石图》卷中的鉴藏印和米芾题跋献疑

2019-04-02熊言安安庆师范大学文学院安徽安庆246011

熊言安(安庆师范大学 文学院,安徽 安庆 246011)

图1a 苏轼《枯木竹石图》卷,26.3×185.5cm,阿部房次郎爽籁馆藏,香港佳士得最新公布

图1b 苏轼《枯木竹石图》卷画芯

苏轼《枯木竹石图》,又名《木石图》《枯木怪石图》《古木怪石图》等,纸本,墨笔,无款,画芯26.3×50cm,全卷 26.3×185.5cm。卷中有刘良佐、米芾、俞希鲁、郭淐题跋,并钤有“思无邪斋之印”“良佐”“文武师胄芾章”“临川王厚之顺伯复斋集古金石刻永宝”“黔宁王子孙永保之”“适量斋”“沐璘廷章”“杨遵之印”“濮阳李廷相双桧堂书画私印”“郭淐之印”等印,计40余枚。此卷曾经方雨楼和白坚收藏,后流传至日本,为阿部房次郎爽籁馆收藏。(图1)

此画未见古代文献著录,较早著录此画的是张珩先生,其《木雁斋书画鉴赏笔记》载:

图1c 苏轼《枯木竹石图》卷中刘良佐、米芾题跋

图1d 苏轼《枯木竹石图》卷中俞希鲁、郭淐题跋

纸本,墨画,无款,前作枯木一株,树干纽屈,上出二枝如叉。……此画纯以笔墨趣味胜,若以法度揆之,则失矣。用笔之柔润虚和,历朝未见其匹,盖纯从书法中来者。后世董文敏之湿笔画间亦可到,但不能一例耳。此画乃现存文人画之祖,命为东坡真迹,当无间然。米画意想亦应如此,惜未能一见真迹。此卷方雨楼从济宁购得,后入白坚手。余曾许以九千金,坚不允。寻携去日本,阿部氏以万馀得去,竟未能再见。阿部得此卷后数日而卒。录此尚有余恨。距见画时二十馀年矣。[1]

张珩先生的看法得到了鉴定界的认同。如徐邦达先生说:“东坡以书法余事作画,此图树石以枯笔勾皴,不拘泥于形似。……更后米芾书和韵诗,以尖笔作字,锋芒毕露,均为真迹无疑。书画纸接缝处,有南宋王厚之顺伯钤印。苏画传世真迹,仅见此一件。[2]又说:“我们又看到了比较工整的文同的墨竹画和苏轼的‘不求形似’干笔勾皴的《古木怪石图》等等,可以想象到那时所谓‘文人画’有着开始泛滥的趋势。”[3]又如傅熹年先生说:“五代两宋诸大家大都可以找到标准的代表作,如董源的《夏景山口待渡图》、巨然的《层岩丛树图》……李公麟的《五马图》、苏轼的《枯木怪石图》等。”[4]可见,在前贤眼里,此画不仅是苏轼真迹,而且在中国绘画史上具有非常重要的地位。然笔者进一步研究发现,《枯木竹石图》卷中王厚之等人的鉴藏印与米芾题跋存在诸多疑点,甚至有“硬伤”,兹不揣浅陋,考辨如下:

一、卷中几枚鉴藏印的疑点

《枯木竹石图》卷中钤有40多枚印章,从宋印至明印,给人以流传有序之感,但其中“黔宁王子孙永保之”和王厚之几枚鉴藏印存在“硬伤”,应系伪印,而“思无邪斋之印”和“文武师胄芾章”亦有作伪之嫌。

第一,“黔宁王子孙永保之”之伪(图2)。通过对比发现,此印印文与真印大不相同,真印印文为“黔宁王子子孙孙永保之”,见于米芾《多景楼诗帖》、南宋佚名《牡丹图》、佚名《种瓜图》等书画作品(图3—5),皆无争议。而此印印文为“黔宁王子孙永保之”,作伪的痕迹非常明显。真印中“子”字和“孙”字下面都有两横,这两横是重文符号,即“子子孙孙”。另外,“子”字与“孙”字的“子”旁,还共用一个构件“子”字。可见真印的印文内容很合理,篆刻结构很精巧。而伪印的“子”字下面只有一横,“孙”字下面没有横画,则令人费解。既然“孙”字不重复,那么“子”字下面那一横则纯属画蛇添足。

图2 苏轼《枯木竹石图》中“黔宁王子孙永保之”

图3 米芾《多景楼诗帖》中“黔宁王子子孙孙永保之”,上海博物馆藏

图4 南宋佚名《牡丹图》中“黔宁王子子孙孙永保之”,北京故宫博物院藏

图5 南宋佚名《种瓜图》中“黔宁王子子孙孙永保之”,台北故宫博物院藏

第二,王厚之几枚鉴藏印之伪。南宋张淏《宝庆会稽续志》载:“王厚之,字顺伯,世本临川人,左丞安礼四世孙也。”[5]乾道二年(1166)进士,官至知临安府、江东提刑,以直宝文阁致仕,是南宋孝宗、光宗时期著名的金石学家和藏书家,著有《复斋金石录》《汉晋印章图谱》《钟鼎款识》等。

然而,卷中王厚之几枚印章,印文互相矛盾,显然是作伪时留下的硬伤。如“临川王厚之顺伯复斋集古金石刻永宝”(图6)、“顺伯”(图 7)和“临川王厚之伯顺父印”(图8)这三枚印章。第一枚和第二枚印章显示王厚之的字是“顺伯”,这无疑是正确的,但在第三枚印章中,王厚之的字却突然变为“伯顺”,这简直不可思议。在此之所以出现这种情况,可能是因为作伪者一时疏忽大意,记混了王厚之的字,也许是因为这几枚印章出自多人之手。也就是文物界所说的“一眼假”吧。

图6 临川王厚之顺伯复斋集古金石刻永宝

图7 顺伯

图8 临川王厚之伯顺父印

图9 苏轼《枯木竹石图》卷之“思无邪斋之印”

图10 苏轼《枯木竹石图》卷之“文武师胄芾章”

第三,“思无邪斋之印”之疑(图9)。苏轼《答毛泽民》曰:“新居在大江上,风云百变,足娱老人也。有一书斋名思无邪。”李之亮笺注:“东坡到惠州后,所居不常,然每住处,皆有思无邪斋。”[6]又,孔凡礼先生《苏轼年谱》:思无邪斋立于绍圣元年(1095)十月苏轼迁居嘉祐寺时。[7]而《芾次韵》首句则云:“四十谁云是”,又据曹宝麟《米芾年表》可知,元祐六年(辛未,1091),米黻四十一岁,在润州,改字为“芾”。[8]则此跋应作于元祐六年(1091)或稍后一段时间,其事在苏轼立思无邪斋之前。未有是斋而先有是印,不合常理。

第四,“文武师胄芾章”之疑(图10)。米芾曾号“鬻熊后人”[9],鬻熊为周文王、武王之师,所以此印当属米芾。此印钤在木石图之首,用印位置不当。纵观米芾题跋,其印皆钤于题跋之后,这似乎是其习惯。如北京故宫博物院藏米芾《褚临兰亭序跋赞》长卷,“辛卯米芾”“米芾之印”“米氏”等多枚印章皆钤于题跋之后,没有一枚钤于卷首。(图11)

尽管目前尚无确切证据证明以上两枚印章就是苏轼和米芾的,不过,此两印同时出现于卷中,绝非偶然,其意似欲昭示此卷与苏轼、米芾的关系。果真如此,则此卷必假无疑。在此姑为此说,以俟后考。

图11 米芾《褚临兰亭序跋赞》(局部),北京故宫博物院藏

总之,卷中的“黔宁王子孙永保之”以及王厚之两枚印章系伪印,“思无邪斋之印”和“文武师胄芾章”亦有作伪之嫌。而这些印章位于画芯的右上角或米芾题跋的前后,不能不让人对《枯木竹石图》以及米芾题跋的真实性产生怀疑。

这里还需要顺带讨论一下另一件“天价”艺术品——黄庭坚《砥柱铭》卷的真伪问题,因为上面讨论的王厚之两枚伪印(图6和图8)同样出现在《砥柱铭》卷中,不仅印章形式一模一样的,而且都是上下同列一起出现的。(图12-13)王厚之是南宋著名的收藏家,故而这两枚印章是判断《砥柱铭》真伪的关键依据之一,也是专家们论辩的焦点之一。尽管有些专家已从印章材质、钤印位置等方面指出了此印为伪,但由于没有发现两枚印章印文的矛盾,故未能抓住问题的要害,从而给了对方辩驳的机会。

二、米芾题跋的疑点

米芾题跋是学界认定《枯木竹石图》为苏轼真迹的重要证据,然后,米芾题跋从内容到书法风格,都存在一些疑点。

1.题跋内容的疑点

图12 黄庭坚《砥柱铭》卷尾王厚之两枚印章,转自黄君《书论十三篇》

图13 苏轼《枯木竹石图》卷中王厚之两枚印章

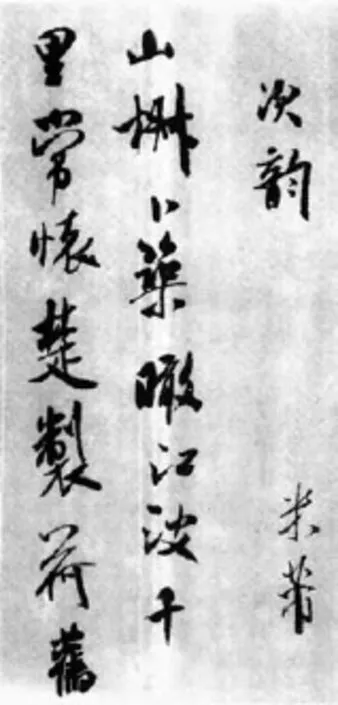

米跋曰:“四十谁云是,三年不制衣。贫知世路险,老觉道心微。已是致身晚,何妨知我稀。欣逢风雅伴,岁晏未言归。”主要疑点有二:

其一,诗跋前六句抒写失意之情,后两句回应刘良佐,却与题跋对象《枯木竹石图》没有什么内在联系。据曹宝麟《米芾年表》:元丰五年(1082),“米芾初谒苏轼于黄州雪堂,观所藏吴道子画佛。问画竹法,轼面作《枯木竹石图》以赠”。[10]又苏轼《与米元章》曰:“岭海八年,亲友旷绝,亦未尝关念,独念吾元章。”[11]米芾《苏东坡挽诗五首》(其二)曰:“我不衔恩畏清议,束刍难致泪潸然。”(其三)曰:“平生出处不同尘,末路相知太息频。……碧落新添几侍晨。(公简云:‘相知二十年,恨知公不尽。……’)”[12]由此可见,两人相互推崇,许为知已。既然米芾藏有苏轼竹石图,此番见到,一定会激动不已,怎么会对苏轼只字不提呢?而从传世作品看,米芾题跋皆能紧扣主题,如上引《褚临兰亭序跋赞》曰:“右米姓秘玩天下法书第一,……熠熠客星,岂晋所得。……猗欤元章,守之勿失。”(图11)可谓主题突出,情辞充沛,写得认真,符合米芾的性情。

其二,米芾诗跋的题目和署名的格式不合宋人规范。笔者遍查宋代相关古籍和书画题跋资料,尚未发现类似于此跋的题署格式。按常规,题目《芾次韵》应写成《次韵》,并在题下空几个字或次行偏下的位置署名“米芾”或“芾”,如米芾《与魏泰唱和诗帖》、苏轼《次韵三舍人诗帖》《次韵胡完夫诗帖》的题署格式皆是如此。(图14-16)当然,诗题和署名也可置于诗作之后,或题目在诗歌之前而署名在后。只是不能像此跋这样,将题目和署名连在一起写,且署名置于诗题之上。

2.题跋书法风格的疑点

图14 米芾《与魏泰唱和诗帖》(局部),香港私人藏

图15 苏轼《次韵三舍人诗帖》(局部),台北故宫博物院藏

图16 苏轼《次韵胡完夫诗帖》(局部),宋拓《成都西楼苏帖》

苏轼评米芾书法“风樯阵马,沉着痛快”[13],意谓其书用笔八面出锋,刷掠奋迅,结字欹侧,遒劲多姿,又善于造势,进退裕如,风神跌宕。必须承认,卷中所谓米跋(图17)的摹仿水平颇高,具有米字特征,否则也不至于连著名鉴定家张珩、徐邦达先生以及米芾研究专家曹宝麟先生都没有发现其中的破绽。(当然,主要原因还是当时的鉴定条件不足。)但若将其与米氏同时期书法墨迹仔细对比,还是可以看出,此跋气息羸弱,缺少米书沉厚之风。主要问题有四:

其一,结字雷同。如两个“是”、两个“知”“製”和“衣”。其二,点画轻佻。如“十”“伴”“稀”“归”的竖画,“何”的横画和竖钩,“歳”的斜钩,“宴”的长横等。其三,用笔迟疑。如“我”和“稀”的连接处,有刻意摹仿的痕迹。其四,书写习惯。此跋中所有捺划,或为短捺,或变点,无一长捺。尤其是“道”“逢”以及两个“是”,皆为反捺或下覆式横捺,平缓板滞,几无变化,导致整幅章法呈左上右下倾斜状。

其实,从元祐三年(1088)八月所书《苕溪诗帖》和九月所书的《蜀素帖》看,米芾三十八岁以后的书法风格已经相当成熟了。如《叔晦帖》(图18,约三十八岁时所书),两个“故”,两个“为”,两个“叔晦”,两个“相”,三个“子”,其中结构和笔意富于变化,无一雷同。又如《箧中帖》(图19,约四十一岁时所书),“芾”“中”“部”“薛”“年”“许”等字的竖画一气直下,痛快爽利。这才是米芾“笔笔不同”“振迅天真”(米芾《自叙帖》)的风格。

图17 苏轼《枯木竹石图》卷中米芾题跋

图18 米芾《叔晦帖》,日本东京国立博物馆藏

图19 米芾《箧中帖》,台北故宫博物院藏

诚如宋高宗所言:“米芾得能书之名,……然喜效其法者,不过得外貌,高视阔步,气韵轩昂,殊不究其中本六朝妙处酝酿,风骨自然超逸也。”[14]此跋虽得米字形貌,却未得其风神。

结语

职此之故,日本阿部房次郎爽籁馆藏《枯木竹石图》卷中,王厚之等人的鉴藏印以及米芾题跋应为伪作。因为这些疑点的存在,所以《枯木竹石图》这幅画很难说是苏轼的真迹。当然,这只是笔者一己之见,旨在抛砖引玉,期待有关专家进一步关注这一问题,以辨明真相。