“中茶108”诱变育种的实践和体会

2019-04-01杨跃华

杨跃华

“中茶108”诱变育种的实践和体会

杨跃华

(美国西雅图 WA98101)

通过对茶树的物理诱变,化学诱变及理化复合诱变的系统研究, 提出了适宜于茶树的诱变技术及其技术指标。明确了茶树体内自由基及咖啡碱、儿茶素等次生代谢产物含量与辐照损伤、辐照致敏的关系,探讨了茶树体内DNA辐照损伤的机制,发现了微核细胞率作为预测茶树辐照损伤的鉴定指标。成功地诱变选育出国内首个应用辐照诱变育种技术育成的国家茶树品种——“中茶108”。

茶树育种; 诱变育种;“中茶108”;诱变技术;新品种选育

茶树是多年生作物,自然突变率低,育种周期长,为了扩大突变谱,提高育种效率,1986年开始,我在中国农业科学院茶叶研究所育种研究室,现后主持了农业农村部(原农业部)“七五”(1986~1990)重点课题“茶树人工诱变技术研究”和“八五”(1991~1995)重点课题“茶树育种新技术”研究。带领着课题组对茶树的物理诱变,化学诱变及理化复合诱变进行了系统的研究,成功地诱变选育出国内首个应用辐照诱变育种技术育成的国家茶树品种——中茶“108”。本文对我们获得的茶树诱变技术及中茶108诱变育种进行总结,为今后的茶树诱变育种研究提供理论和实践参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

诱变技术研究供试材料来自云南、广东、江西、湖南、安徽、四川、浙江7个产茶省的17个品种的茶籽及6个品种插穗。

1.2 辐照处理

种籽辐照剂量0,9.3,18.6,27.9,37.2 和 55.9Gy,剂量率0.56Gy/min。插穗辐照剂量为0,5.7,9.5,13.3,17.1,20.9,28.5Gy。剂量率为0,0.29,0.57,0.86,1.14,1.43 Gy/min。辐照后立即播种扦插并调查成株率,苗高,叶片及根系生长情况。

1.3 理化复合处理

将茶籽和插穗先进行60Co辐照处理,种籽辐照剂量0,9.3,18.6,27.9,37.2 和 55.9Gy,插穗辐照剂量为0,5.7,9.5,13.3,17.1,20.9,28.5Gy。剂量率0.56Gy/min,然后分别浸泡于浓度为0, 0.2%和1.0%的DES中处理24h和48h,取出茶籽和插穗用流水冲洗干净后播种扦插,调查项目同上。

1.4 生理生化测定

核酸及DNA,RNA的含量分析按“植物生理学实验手册”[1]中的方法。微核细胞率及染色体畸变率按陶舜华等[2]介绍的方法稍加改进。其他生理,生化项目均参照“茶叶生理生化实验手册”[3]介绍的方法测定。

2 实践与体会

2.1 茶树的辐照诱变效应及适宜剂量指标

首先,我们对茶树的物理诱变进行了系统的研究。在物理诱变育种研究上,我们主要利用60Co( 钴60)γ射线对茶树的穗条和种籽进行辐照处理。辐照处理后的茶树活体材料,必须及时扦插播种。然后对诱变插穗和茶籽的生长变化进行了密切的田间观察和测量,对茶树的品质成分,细胞结构及生理指标进行了详细的实验室分析。研究表明,当辐照剂量维持在半致死剂量左右时,茶树的有效突变率较高。通过对来自9个主要产茶省17个品种茶籽及插穗的系统诱变研究,我们获得了不同品种辐照的半致死剂量(表1), 进而提出了茶树辐照的诱变效应和适宜技术指标: 即辐照剂量率在0.57~0.86Gy/min的范围内效果比较明显。插穗的适宜辐照剂量为5.7~9.5Gy;灌木型中小叶种茶籽适宜辐照剂量为27.9~37.2Gy,乔木型大叶种茶籽适宜辐照剂量为9.3~21Gy[4]。

2.2 茶树理化复合诱变效应及适宜的剂量指标

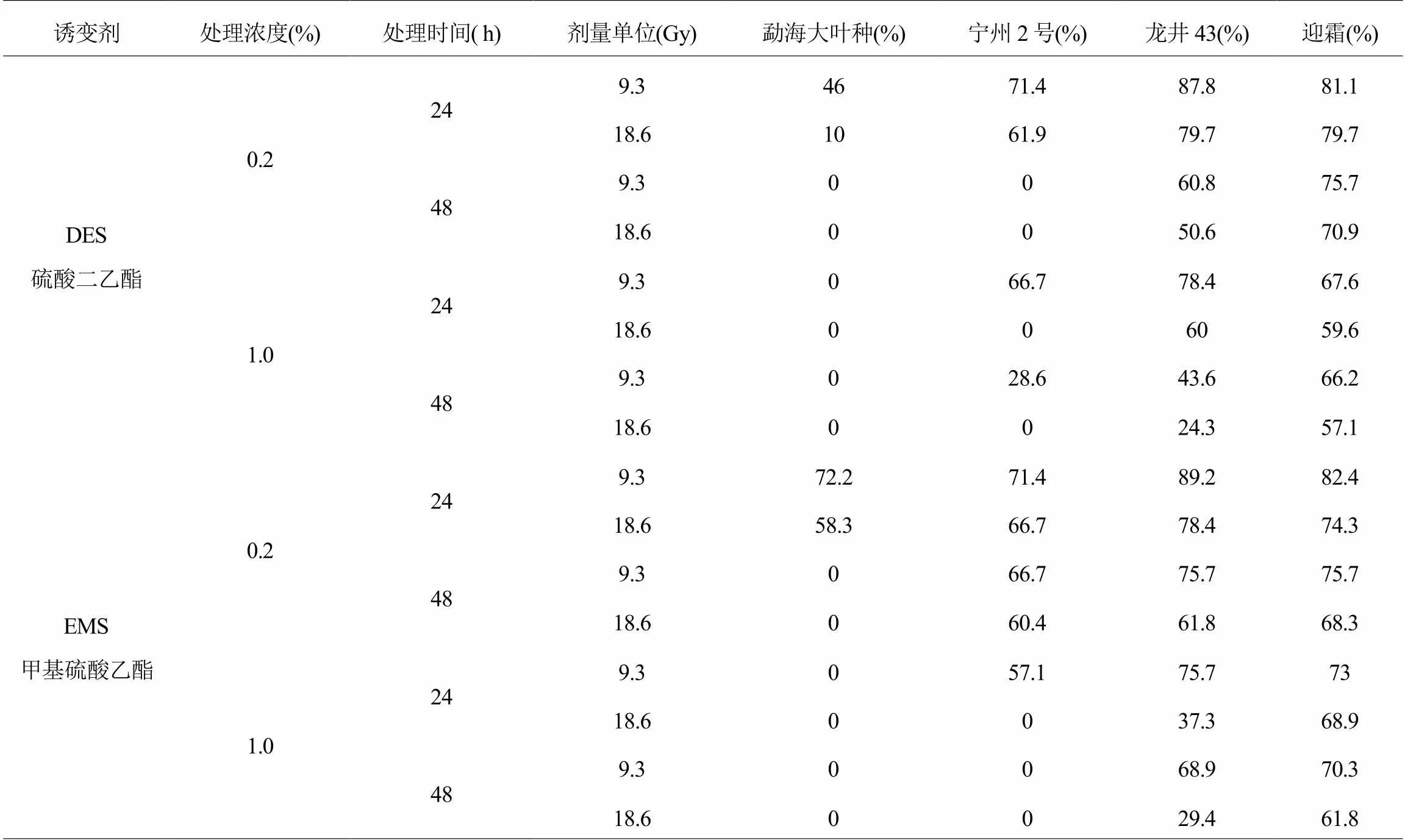

在化学诱变处理研究中, 我们研究了化学诱变剂硫酸二乙酯(DES)和甲基硫酸乙酯(EMS)对茶树的诱变效应。我们还首次研究了理化复合处理对茶树的诱变效应,提出理化复合处理对茶树的诱变有“共轭增效”作用。通过对不同品种茶籽及插穗的理化复合诱变研究,我们提出了茶树理化复合诱变效应和适宜技术指标(表2): 即乔木型大叶种茶籽适宜辐照剂量为9.3~18.6Gy;硫酸二乙酯,甲基硫酸乙酯的处理浓度为0.2%;灌木型中小叶种茶籽适宜辐照剂量为20~37Gy,硫酸二乙酯,甲基硫酸乙酯的处理浓度为0.2~1.0%[5][5, 6]。

表1 不同品种茶籽及插穗辐照的半致死剂量

表2 不同品种复合处理M1代成株率调查

2.3 茶树辐照损伤的生理机制

通过对辐照茶树叶片中DNA含量的测定, 我们发现当插穗受到辐照处理后,叶片中DNA含量是随着辐照剂量的增大而下降。茶树体内DNA的损伤主要是发生单链断裂,进而导DNA致的解聚。不同品种茶树的辐照敏感性与其DNA含量的关系不明显,但与DNA下降的幅度密切相关[6]。

我们的研究表明,当茶籽受到辐照处理后,随着辐照剂量的增加, 茶籽内自由基含量逐渐增大,从而诱导体内DNA等生物大分子的损伤和畸变。在同一剂量处理下辐照自由基增加趋势表现为乔木型大叶品种大于灌木型中小叶品种,这一结果是与茶树品种类型辐射敏感性的变化趋势相一致的。通过进一步对各品种茶籽内儿茶素(x1),茶多酚类(x2), 咖啡碱(x3), 黄酮苷(x4), 自由基(x5)与辐射半致死剂量(y)关系的研究,获得了多元回归方程:

y=62.37-3.96x1+2.99x2-4.39x3-1.39x4-3.90x5(<0.05)

说明上述特异成分对茶树的辐射敏感性均有不同成度的影响,利用逐步回归法进一步分析表明,在F0.01水平下,回归方程是:

y=59.14-8.49x1-3.10x5.

这表明儿茶素和自由基是影响茶树辐射敏感性的主要因素[7]。

通过对辐照插穗芽尖细胞的微核变化的研究表明,当各品种插穗插穗辐照后,芽尖细胞中的微核细胞率是随着辐照的剂量增加而增大,其品种的辐照敏感性与微核细胞率变化的幅度一致的。而且茶树受到辐照处理后,各品种的染色体畸变率与其微核细胞率均呈高度正相关。微核细胞率可以作为预测茶树品种辐照敏感性的一个指标[6]。

2.4 中茶108诱变育种的实施

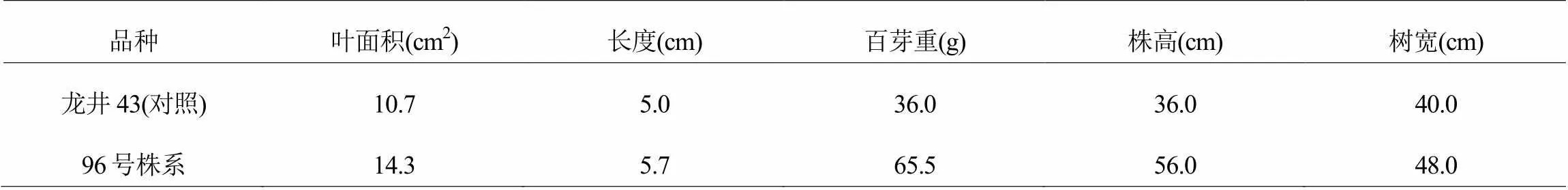

茶树诱变技术及技术指标的建立,使我们的诱变育种有了可靠的技术依据。随后,我们采取大批量,多批次的方法,在适宜的诱变剂量范围内对插穗和茶籽实施了多批次诱变处理。鉴于茶叶生产和市场对早生优质绿茶品种的需求强烈, 我们的诱变育种方向也向早生优质绿茶品种方面侧重。首先,我们在诱变处理的选材上,重点选用已有的早生优质绿茶品种的插穗和种籽进行诱变处理,以期在早生优质方面上获得新的突破。我们对龙井43、黄叶早、乌牛早、福鼎大白茶等品种的插穗和种籽进行诱变处理。1989我们在对诱变材料的田间观察和研究中,筛选出1个生物学性状突出的单株,命名为96号。该单株是从龙井43品种的插穗经9.5戈瑞辐照处理的诱变材料中筛选出来。连续两年的研究发现,它比龙井43对照品种提早萌芽2天,茶苗的高幅度,分枝数及常规品质成分等经济性状也显著高于对照品种(表3, 表4)。其96号诱变单株就是后来育成的中茶108号国家良种。此后,我们又陆续诱变、筛选出了另外62个经济性状突出的诱变单株。

表3 诱变株系的主要经济性状

表4 诱变株系新梢品质成分的变化(%)

“八五”(1991~1995)期间,我们对96号等诱变株系继续进行株系鉴定和无性繁殖。根据株系鉴定实验的设计,96号被重新命名为辐II (即后来的中茶108)。通过辐II等生物学特征及常 规品质成分的株系鉴定结果,在1993年秋我带领课题组规划设计并布置了对辐II(原名96号)等8个诱变品系的田间品比试验。我们系统地开展了对辐II等品系与对照品种福鼎大白茶的生物学特征、品质成分等经济性状的比较试验。分析检测了辐II等品系生育期、产量、品质和抗逆性等特征与对照品种福鼎大白茶的差异。进一部确定了辐II号具有发芽早,产量高,常规品质成分含量(特别是氨基酸的含量)高,酚氨比合理等优点。1995年“茶树育种新技术”课题和辐II等优良诱变品系顺利地通过了农业部组织的专家验收。“八五”之后,在育种研究室其他同事们的共同努力下,进一步补充完善了辐II品比试验的调查结果,完成了后续的区域性试验,明确了其适宜推广种植的区域。辐II也正式被命名为中茶108号,于2010年通过了全国茶树品种鉴定委员会鉴定,成为国内首个应用辐照诱变育种技术育成的国家茶树品种[8]。研究和试验推广结果表明,种植中茶108的增产增效作用十分显著,受到了广大适种茶区的热烈欢迎。现已被浙江、四川、湖北等省列为主推品种之一。

2.5 “中茶108”诱变育种的体会

回顾我在中茶108诱变育种的经历,使我深深的体会到,创新是科研发展的动力,是茶学研究突破的发动机。在中茶108诱变育种研究中,首先,我们紧紧抓住创新这一核心,研究发现了适宜于茶树的诱变技术及其技术指标。明确了茶树体内自由基及咖啡碱、儿茶素等次生代谢产物含量与辐照损伤、辐照致敏的关系[7],确定了茶树体内DNA辐照损伤的机制,发现了微核细胞率作为预测茶树辐照损伤的鉴定指标。 这就为我们开展进一步的茶树诱变育种提供了技术参数和理论依据。同时,我们诱变育种的目标明确,以早生优质为诱变育种的攻关目标。所以说,诱变选育出中茶108新品种也绝非偶然,并不是靠碰运气碰出来的,而是长期坚持研究的成果。随着科学技术研究的发展和进步,茶树基因图谱及DNA融合技术的建立,使得茶树分子育种、定向育种逐渐成为可能。相信茶叶育种科研人员能再接再励,选育出更多更好的新品种来。

[1]薛应龙主编;上海植物生理学会编. 植物生理学实验手册[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1985.

[2]陶舜华, 张伯林. ~(60)Coγ辐射诱发大麦根尖细胞染色体畸变类型及频率与剂量的关系[J]. 核农学报, 1984, (04): 1-6+13.

[3]中国农业科学院茶叶研究所著. 茶树生理及茶叶生化实验手册[M]. 北京:农业出版社, 1983.

[4]杨跃华, 林树祺. 茶树人工诱变技术的研究 Ⅰ.茶树辐照的生物学效应[J]. 茶叶科学, 1990, (01): 19-24.

[5]杨跃华, 林树祺. 茶树人工诱变技术的研究——Ⅱ.理化复合处理对茶树的生物学效应[J]. 茶叶科学, 1990, (02): 47-52.

[6]杨跃华, 林树祺. 茶树人工诱变技术的研究 Ⅳ.茶树辐照损伤的生理机制[J]. 茶叶科学, 1991, (01): 19-24.

[7]杨跃华,林树祺,孙涛,程后坤. 茶树特异成分对辐照诱导自由基的作用[J]. 核农学报, 1994, (04): 209-215.

[8]陈宗懋主编. 中国茶经[M]. 上海:上海文化出版社, 1992.

[9]杨跃华, 林树祺. 茶树人工诱变技术的研究——Ⅲ.不同品种茶树的辐照敏感性[J]. 茶叶科学, 1990, (02): 53-58.

2018-12-03

S571.1

A

1006-5768(2019)01-015-05

(责任编辑:蒋文倩)