京津冀产业协同的影响因素研究

2019-03-29■张晗,舒丹

■张 晗,舒 丹

京津冀协同发展规划实施以来,尽管产业协同取得了一定成效,然而目前,京津冀三地产业相似度依然较高,特别是津冀的优势产业仍高度趋同,存在明显的竞争倾向,未来产业转移与产业结构调整仍存较大提升空间。河北作为主要的产业承接地,其承接能力关系到京津冀区域产业的布局以及协同的发展成效。本文利用多指标面板数据就影响产业承接力的关键因素进行实证分析,结果表明,承接地各城市间产业承接能力存在较大差距,其经济规模、对外开放程度、劳动力资源水平以及基础设施状况等是影响产业承接能力的关键因素。据此,本文就如何提升区域内产业承接能力提出了政策建议。

一、问题的提出

2018年是《京津冀协同发展规划纲要》中期目标的开局之年。随着京津冀协同发展的逐步深化,该区域的产业结构调整也步入快车道。作为主要承接方的河北省,由于其11个地市的发展经济水平、资源禀赋、地理区位等要素分布不均,产业承接能力存在较大差距,故而如何发挥各市比较优势、实现合理的产业布局,以提升各地产业承接力精准对接转移产业,是促进京津冀地区协同发展的关键。

近年来,随着产业转移的大规模展开,承接转移产业的能力问题日益成为研究焦点。国外学者率先对于产业承接能力进行了研究。Gourevitch et al.(2000)指出了承接地政策因素的重要影响,认为东道国政策优惠是投资流入的重要原因。Jiang等(2014)利用投入-产出模型,分析了环境因素与产业转移的关系,指出产业转移将对区域环境和产业发展带来挑战。随着中国日益成为热门国际投资地,国内学者也就如何提升承接地的产业承接能力进行了深入探讨。蔡昉等(2009)利用扩展了的雁阵模型验证了东北和中部地区的全要素生产率提高速度和贡献率,指出可以通过沿海地区的产业升级、转移与中西部地区的产业承接来保持中国劳动密集型产业的比较优势。周江洪(2009)研究了区际间产业转移的构成要素与形成机理,认为一国范围内产业从某一区域向其他区域转移的过程会受到推力、拉力和阻力等多种作用力的相互影响,这些作用力将对产业区际转移起着促进或阻碍作用。

基于以往学者的研究成果,本文将产业承接能力定义为:一定时期内,区域依靠自身优势吸引转移产业入驻,能稳固接纳并使之得以存续,进而与本地产业体系融合并带动本地产业发展,最终促进产业结构优化升级的能力。本文主要从承接地视角,对京津冀区域内影响产业承接能力的主要因素进行探讨,不仅有助于丰富产业转移与承接的文献,更有助于加快区域内产业结构调整与升级和促进京津冀区域产业协同的深入发展。

二、京津冀产业相似程度与变化趋势

历史上,京津冀三地城市发展定位模糊,区域内部大而全的发展方针造成了三地在资源资本方面的激烈竞争。本文引入联合国工业发展组织国际工业研究中心提出的产业相似系数,来测度近年来京津冀三地产业相似程度及变化趋势:

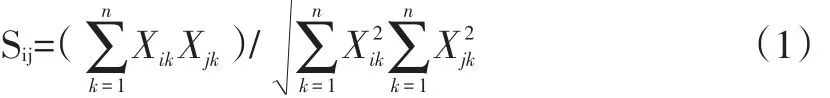

其中,ij为两个相比较区域,Xik是k产业在i区域所占比重,Xjk是k产业在j区域所占比重。Sij为[0,1]之间的数值。若趋向于0,说明区域间产业趋同程度较小。若趋向于1,说明产业结构雷同。从动态趋势看,若Sij呈下降趋势,说明区域间产业趋异;Sij上升,则表示区域间产业趋同。

本文选取了11大类主要产业的增加值①主要产业包括:农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、对外贸易、餐饮业、交通仓储和邮电通讯业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、其他行业。来分析产业结构变化程度,结果显示,京津冀三地产业相似程度正在逐年降低,特别是随着非首都功能的疏解,北京与河北、天津的产业同构现象得以缓解。然而,目前河北与天津的产业相似系数依然很高,既表明河北与天津的产业高度趋同,优势产业之间存在竞争趋势,也说明河北、天津两地产业发展水平相近,津冀之间存在较好的产业转移基础。

作为京津冀区域内转移产业的主要承接方,尽管河北具有得天独厚的区位优势,但是从京津冀三地对比看,河北无论从整体水平还是从产业布局都较为落后。首先,河北经济发展整体水平较低,尚存较大提升空间。2017年,全省人均GDP为47985元,位列全国十七位,远低于北京天津地区。其次,产业结构亟待调整,第二产业占比较大。目前,河北仍以第二产业为主,而第三产业比重远落后于京津地区。再次,生态问题逐步显现,工业化与生态环境矛盾加剧。随着工业化进程的加快,生态环境的恶化已经成为制约河北参与京津冀协同发展的突出问题。最后,城镇化水平不高,基础设施和公共服务水平需提升。河北城镇人口的比重约为55%,低于58.5%的全国平均值。境内缺少具有辐射带动作用的大城市,中小城市吸纳力不足,且相对京津地区,河北城镇的基础设施和公共服务仍处于落后水平。

三、河北省产业承接能力测评

(一)指标构建与数据说明

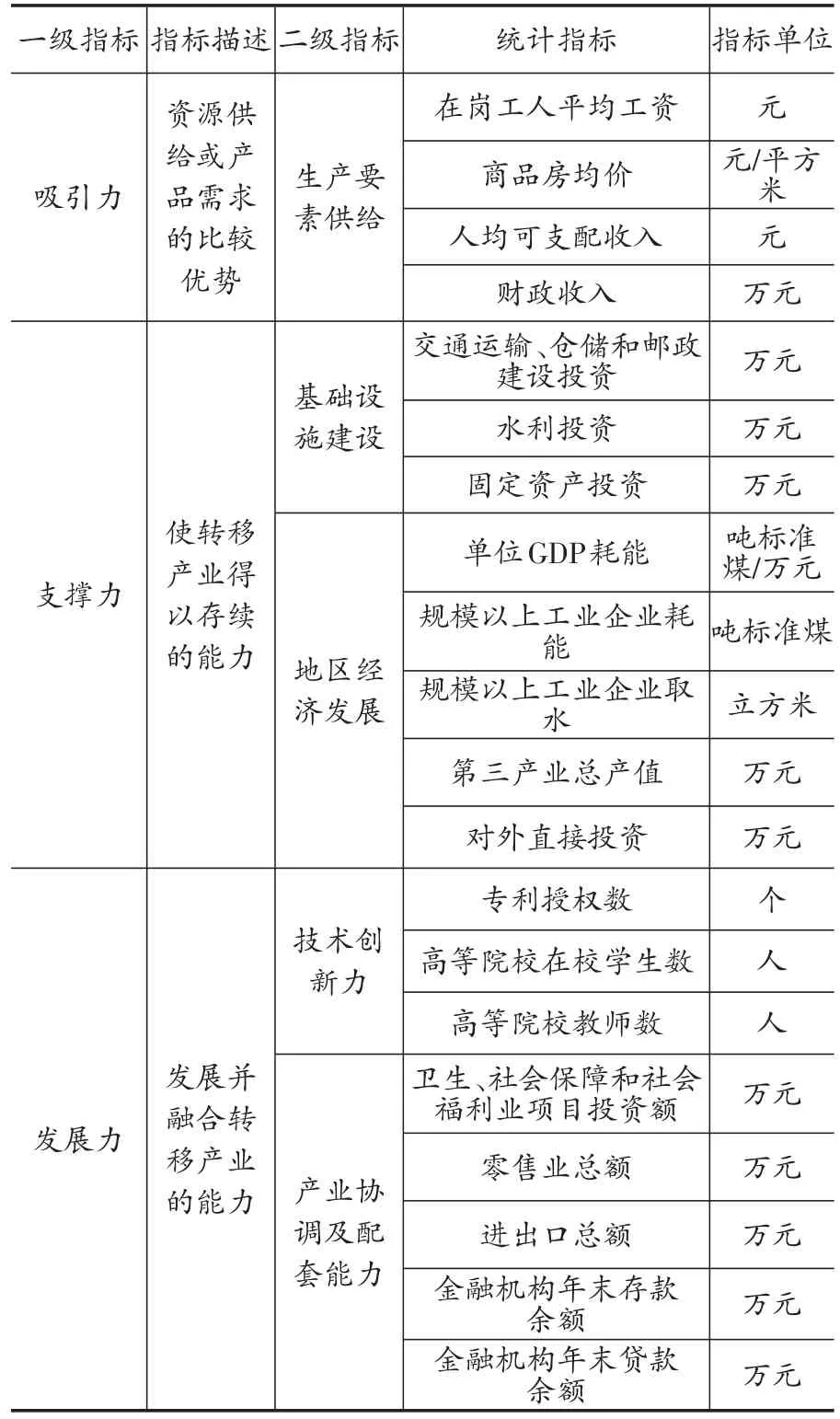

1.评价指标体系的建立依据。本文从承接地的吸引力、支撑力和发展力三个方面建立评价指标体系(见表1),就河北省各城市的产业承接力进行测评。

表1 产业承接能力评价指标体系

2.研究思路与数据来源。本文以河北省11个行政市的产业承接力能作为研究对象,采取主成分析方法,根据因子得分系数矩阵和标准化后的指标数据计算结果,将河北省各市每年的产业综合承接力由高到低进行排名,客观反映河北各市地区的承接能力。指标数据主要来自《河北统计年鉴》《河北经济年鉴》。国泰安数据库,由于个别指标统计口径的变化,故时间跨度为2009~2015年。

(二)计算过程及结果分析

按照主成分分析原理,构建20个具体指标衡量河北省各地的产业承接能力。首先,KMO和Bartlett球体检验用于检验模型是否适于做因子分析。由结果可知,KMO值为0.861,在0.5~1.0之间,体现了各指标内部较高的一致性,模型适用于因子分析。Bartlett的球形度检验近似卡方值为2661.307,其所对应的显著性检验中结果小于0.001,说明面板数据模型中的相关系数矩阵与单位矩阵之间存在显著差异性,所选取指标之间存在相关性。其次,方差解释表反映了主成分分析中提取的各指标的特征值及方差贡献率。本文提取了前3个因子来解释原有指标信息,其累积方差贡献率大于80%,且特征值均大于1,说明所选取的各项指标可以解释原始数据的大部分信息,主成分分析的降维效果显著①限于篇幅,相关基础检验结果未给出,留存备索。。再者,旋转后的因子载荷矩阵表,反映了各变量的归属情况。通过因子得分系数矩阵和标准化后的指标数据可以得到河北省各市在2009~2015年每年三个主因子上的得分,本文以三个因子旋转后的方差贡献率为权重,计算得到河北省各市在2009~2015年产业综合承接力得分。

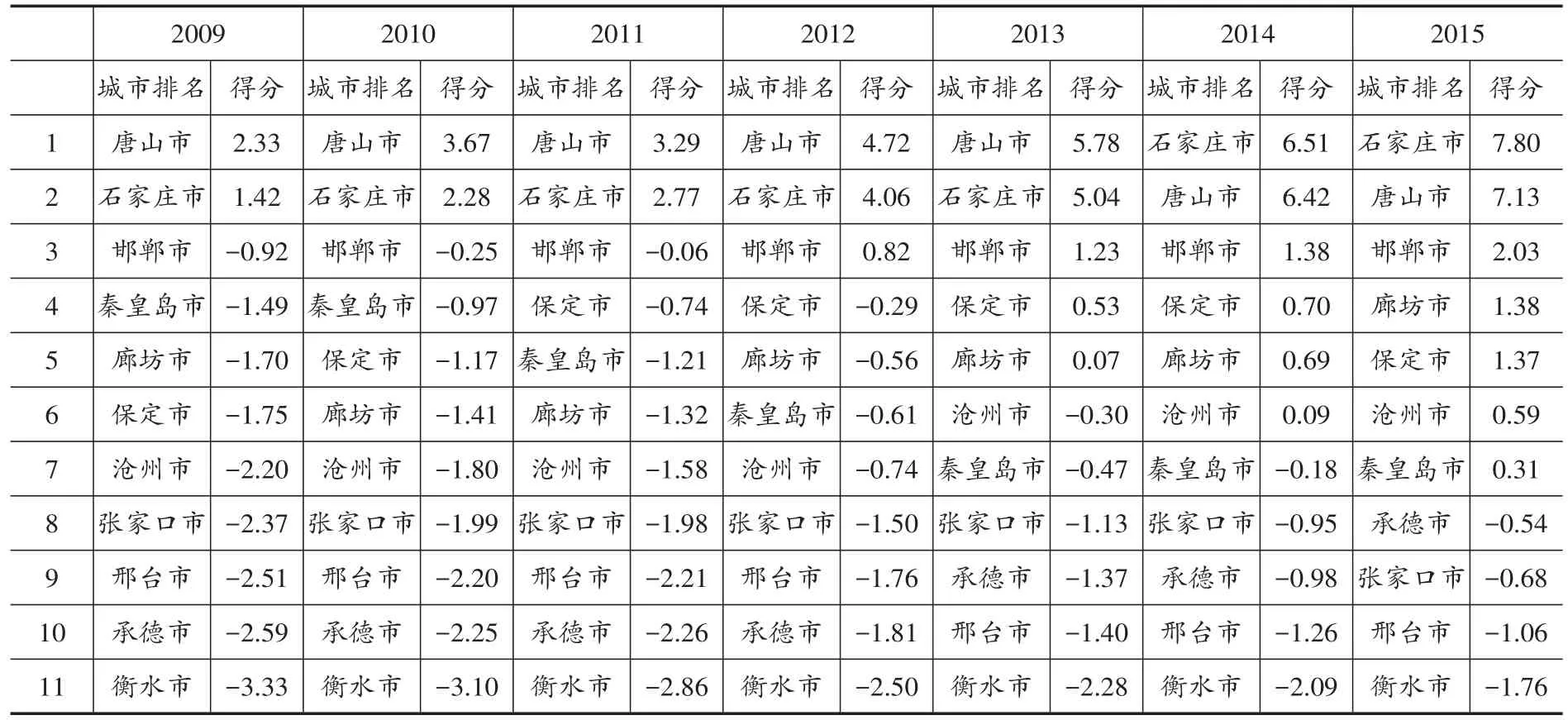

河北省各市2009~2015年的产业承接力按得分排名情况,如表2所示。从整体趋势看,河北各地市的产业承接能力正在逐步增强。具体来说,石家庄与唐山属于河北省的区域中心城市,产业承接能力相对较强。邯郸的承接能力呈上升趋势,表明相对其他城市,邯郸市目前产业调整与优势发挥初见成效。保定、廊坊与沧州三个城市毗邻京津,区位优势明显,特别是作为环京津核心承接地的保定与廊坊,京津冀协同发展相关政策的落地与实施,客观促进了当地承接能力提升。沧州与秦皇岛均为河北省重要的港口城市,但从得分与综合排名情况看,这两个城市尚未发挥其沿海优势,可见其港口对区域内经济的带动能力并未显现,未来河北应增强该地区的发展特色,以期成为承接产业转移的优势地区。张家口、邢台、承德与衡水处于承接力下游位置。对比其他城市,这四地的承接能力并不突出,如果能够发挥其比较优势,未来或可成为河北省新的产业增长极。

四、产业承接力影响因素分析

(一)模型构建与数据说明

为了进一步探讨影响河北省各市产业承接力水平的因素,本以综合得分为因变量,根据产业转移与承接理论现有理论成果(周江洪,2009),结合河北省实际情况,选取国内生产总值(GDP)、对外直接投资(FDI)、进出口总额(Trade)、在岗职工人数(Employee)、在岗职工平均工资(Salary)、年末贷款余额(Loan)、年末实有城市道路面积(area_road)、普通高等学校在校学生数(Students)、科技人员从业人数(Tech)等变量进行面板数据回归。

表2 2009~2015年河北各城市产业综合承接力得分及排名

(二)结果分析

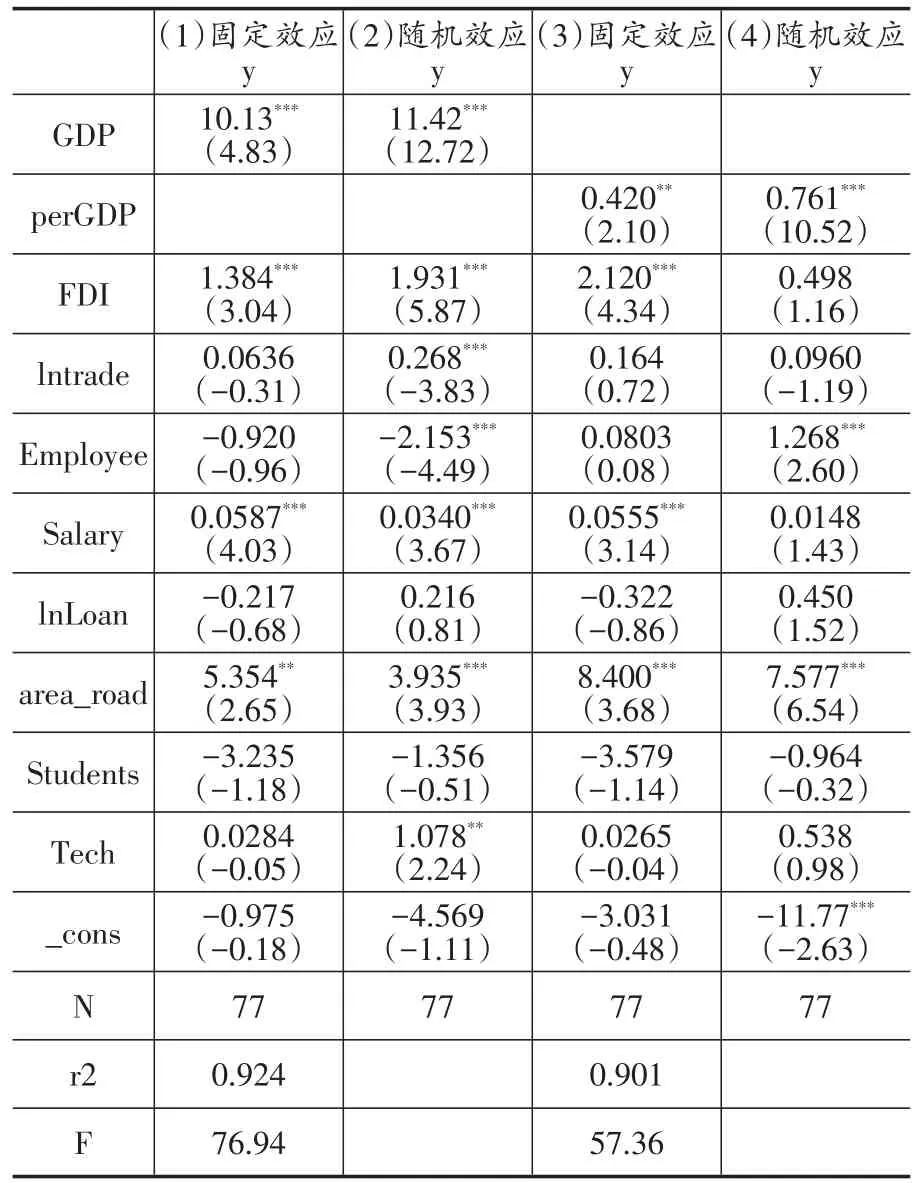

回归结果如表3所示。其中:第一列为固定效应拟合情况,第二列为随机效应拟合情况;第三、四列分别为第一、二列的稳健性检验。稳健性检验采用人均GDP替换GDP,所得拟合结果与原检验结果的显著性和方向均一致,说明模型的拟合是具有稳健性的。其中,r2大于0.9,说明模型具有很好的解释力。根据Hausman检验,本文选择固定效应模拟结果。

表3 回归结果

由回归结果可知,首先,国内生产总值外商直接投资、工资水平和城市道路面积均是影响河北省各城市的产业承接能力的重要因素。其次,外商直接投资客观反映了当地经济发展水平与对外开放程度,表明该地区经济开放程度对产业承接能力提升的正向关系。再者,工资水平代表了当地劳动力资源情况,既反映了当地劳动力成本,也体现了该地区劳动力层次的高低,通常熟练劳动力的工资水平远高于低端劳动力。实证结果表明,劳动力素质的提升是影响该地区产业承接能力的显著因素,劳动力素质的提升是改善承接地产业承接能力的重要途径。最后,城市道路面积反映了该地区基础设施建设情况,实证结果表明加大基础设施建设投入可有效提高该地区产业承接能力。

五、研究结论及建议

本文对京津冀产业转移的主要承接地进行了综合测评。结果表明,作为主要承接地的河北省,其产业承接能力还需进一步提升。在此基础上,本文就影响京津冀地区产业承接力的重要因素进行了实证分析。结果显示,承接地的经济规模、对外开放程度、劳动力资源水平以及基础设施状况是影响当地产业承接能力的关键因素。

基于研究结果,本文就提升产业承接能力提出以下建议。首先,因地制宜,通过加强比较优势吸引转移产业。加强中心城市和省会城市的辐射带动作用,增进各个城市间联系,合理布局中心城市与中小城市的分工,提升区域内城市整体经济实力,进而增强各城市对产业的吸引与续存能力。其次,促进当地经济增长,以地区经济的发展带动产业承接能力的提升。加快产业转型升级,以结构改革促进经济增长,进而提升境内的产业的承接水平。再者,积极扩大对外开放水平。合理利用外资,加强技术创新,在价值分工过程中,向高附加值环节步入,提高企业技术改造投资能力,培育发展新产业,加快技术、产品、业态等创新,同时强化政府组织管理,合理配置资源。最后,加大人力资本投入,提升高等教育质量,重视人才的引进与培养,同时,及时对下岗失业人员进行技能再培训,是劳动力更好适应变化的市场环境。此外,承接地还应重视基础设施状况,增加政府投入强化基础设施建设。