从游戏感到学习感的对接

2019-03-28顾敏

【摘 要】儿童的言语表达应是自然生命常态中的活力体验,然而现实中的儿童却常常遭遇抑制性的表达困境。充满游戏精神的活动有助于重塑儿童的学习方式,敞开全息学习环境,使个体沉浸于认知学习与思维建构的愉悦体验中,实现从游戏感到学习感的“对接”,从而促使儿童提升表达能力,享受表达过程,获得精神生命的成长。

【关键词】游戏感;学习感;游戏精神;言语表达

【中图分类号】G623.2 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2019)09-0023-06

【作者简介】顾敏,江苏省常熟市绿地实验小学(江苏常熟,215500)教科室副主任,一级教师。

中国教育技术协会陶侃研究员将“游戏感”界定为“在体验游戏过程中获得感受的总称,是包含了角色代入感、挑战成就感、过程沉浸感、交互愉悦感等多元感受的综合性体验”[1]。而“学习感”则是“学习者伴随学习体验过程的一种自我感受”。游戏感是拟真情境中的体验,而学习感、学习活动却存在于真实交往的场景中,它将直接影响个体认知、交互的学习价值。游戏感是促使儿童拥有积极学习感的高峰体验。为了提升儿童的表达素养,个体需在游戏化活动中认知学习与思维建构,实现从游戏感到学习感的“对接”。笔者以游戏精神的视角观照儿童的言语表达,引导儿童在自然生命常态下提升语言表达能力,寻绎表达的本真。

一、游戏精神的现实缺位:抑制性的表达困境审视

语言是实现表达和促进交流的主要工具和媒介,表达力是用外部行为如语言、神态等把思想表达出来的能力,是儿童成长的重要指标。在教学实践中,儿童表达能力却陷入困境,其具体表现如下。

(一)言之无味,表达方式模式化

在教学实践中,教师惯用“语文的方式”训练学生的表达能力,看图说话、词句积累运用、读写结合,表达能力的培养越来越急功近利,这种为表达而表达的模式实为缺乏游戏精神的伪表达,会使儿童形成一种模式化的表达方式,也会让儿童的自我表达言之无味、无趣。

(二)言不达意,表达情境狭窄化

兒童在课堂教学的口语情景交际中展现了良好的表达能力,然而在社会化的交际场中却比较沉默。成人常将这种畏惧表达的现象归因于儿童的弱小和不成熟,而忽视了儿童的生活化表达,回避、压抑着符合儿童成长方式的自然表达。儿童表达圈子窄化,社会化表达历练的缺乏,以及成人对儿童表达方式的理解和包容认可度不足,都会使儿童的表达言不达意。

(三)言无回音,表达交往被束缚

随着信息时代的到来,亲子生活的场域逐渐被数码网络侵占,亲子生活慢慢衍变成个体沉浸网络、缺乏沟通交流的僵态,亲子互动式的表达也随之被信息媒介绑缚而逐渐失落,儿童逐渐变得沉默不言,不善表达。

表达涵养着儿童的审美情趣,勾连着生活情境。遭遇媒介的嬗变,儿童的表达呼唤着意义的解放。

二、游戏精神的意义回返:认知建构,基于个体交互的学习脉络

游戏精神是儿童将整个“身体”沉浸于游戏活动场域的精神状态。追寻游戏精神的价值就是通过重塑儿童的学习方式,回归教育本质,让儿童自由自愿地想学,积极主动地建构知识,享受表达的过程。

(一)遵循规则的语言破译:情感投射—感性认知—自由表达

人对某一事物的认知表达,常会加入主观想法,这就是心理学“投射”效应。“投射”状态下的表达,是儿童真实、自由的心声。美国教育家杜威指出:“更多地给予个人自由,是自由精神的核心。”教师要尊重儿童的自由,在有组织的游戏情境中引导儿童自主发现问题,自主提出假设,自主试错体验,自主走向成功。

笔者在任教班中进行了“你说我猜”的表达挑战:一人描述,一人猜词。学生跃跃欲试,但队友间的默契却遭遇尴尬——演说者总是不小心说出提示字,违反了规则;可能性太多而无法猜准;表演者已经尽力描述,可猜测者还是不理解……教师再次提醒学生按照规则游戏,要从猜测者的角度预测选择关键点描述。在猜测“鹅毛大雪”一词时,学生表达的准确性有了提升:

生:鹅毛大雪就是雪很大,我们约定先比画四字成语,说明大意是冬天的自然景象。

生:我一开始猜滴水成冰、地冻天寒……

生:缩小范围,我想到老师说的意思,纷纷扬扬像柳絮多而重。

生:我猜了大雪纷飞。

生:实在想不出该怎么说,我告诉他“首字我是鸟”,没说“鹅”不算犯规。

儿童心理学家沃特曼认为:“儿童自发的活动使他们获得了形成概念化、结构化能力的机会,也面向了日常活动中直接触及的层面,儿童凭借已有经验对世界加以探索。”教师尊重儿童的感性认知,引导其在体验中探知描述的症结,寻求表达规律。这种感性经验的获得源于学生对游戏的自由探索,儿童在游戏中释放自我、展现天性,将情感与认知融入其中,破译语言规则,形成儿童语言表达与理解的共同体。

(二)积极寻思的语言导视:沉浸体验—思维图式—有序表达

北京大学石中英教授从教育哲学角度谈人的发展,“就其根源来说,不是外在的规训或控制过程,而是内在的觉醒或成长过程”。研究发现,人放松时处于一种“高峰体验”的全脑状态,利于潜能的实现和思维的敞开。

1.身心沉浸,投入主动学习的愉悦全境。

“只有当游戏者全神贯注于活动时,游戏活动才会实现目的。”[2]游戏精神的特质之一正是体验精神,即主体沉浸游戏活动,通过活动感知及处理而产生愉悦的主观感受和情感体验的过程。创设良好的活动情境有助于学生沉浸于有意义的建构。

例如:在学生识字阶段,教师可以设计“习字日评”。日间,常态引导观察笔画结构,鼓励参与评字;晚间,在班级微信群中精选日更一字,学生以手机语音、视频“日评一字”,每日一组主评,其余学生自愿参与。积极有导向的互动,会吸引学生主动参与,深刻体验。夜间“日评一字”,学生思辨论辩更轻松,达到心灵的高度愉悦,在情感和知识的双重作用下,加深学习深度。

2.图式语境,建构浚通思流的有序表达。

表达条理混乱、语流无序,是“习字日评”前期活动反馈的主要问题。笔者以“表达之星”的点评为例,将言语思维转化为可视的思维网,以供学生二次表达实践,引导家长与孩子共建思维图式,让学生的习字更规范,表达更有序。例如“洋”的习字与评字,可以借助表达导图(如图1所示),让表达思维清晰有序。以表达导图梳理思维,组织各要素,让学生从游弋的思维、跳跃的表达中寻找到核心要素,逐步建构严谨有序的表达思维。

(三)彰显创造的言语输出:转化重组—解放思想—创意表达

“游戏精神是儿童的生命姿态”,儿童的表达应是游戏化、生活化、情趣化的。在游戏感到学习感的转化过程中,学生的审美素养,表达能力,想象能力得以磨炼,审美鉴赏与创造、语言建构与运用、思维发展与提升等核心素养也得以养成。

1.趣味转化:活泼形式贴近儿童心理。

游戏精神驱动教学“转化”,消弭“无趣感”。以阅读的开展为支点,趣味表达把枯燥的背诵变为视频配音、古诗唱吟;学习苏教版五上《嫦娥奔月》时,教师可以带领儿童组编剧本、融入课本剧表演。这些充满趣味的活动贴近学生生活,促使学生将学习感受融入原有的认知结构,应用内化语言。“转化体现了教师把握重难点的举重若轻”[3],用游戏的形态活化严肃的内容,用活泼的方式贴近学生的心理,使学生浸于美、乐于言。

2.内容重组:入境想象解放自由表达。

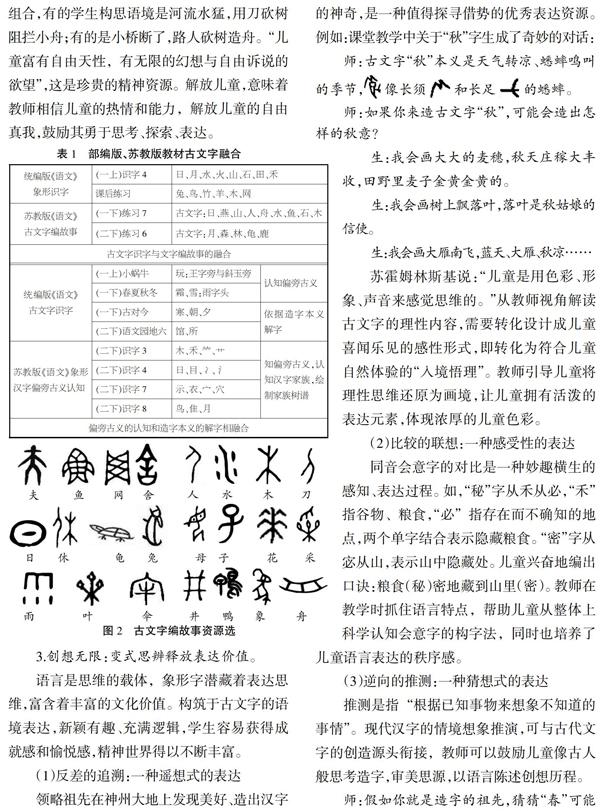

教学低年级学生识字时,笔者将统编《语文》教材与苏教版《语文》教材中的汉字进行整合(如表1),形成古文字编故事资源选(如图2)作为拓展材料,引导学生从中挑选汉字组成故事情境,理解汉字的逻辑意义,探寻汉字的文化理解,实施古文字活动课程,使之成为班本特色,润泽童心。

低年段教材将古文字作为学习元素,独立古文字的综合运用,启示教者在教学中将之作为一种有价值的资源,用以解放学生的表达。笔者以游戏互动为载体,选取古文字组合拼画,延展儿童创编的言思之趣。

儿童愉悦入境,积极创想情节,生成构思和逻辑表达,充满个性。例如:人、水、木、刀、舟的组合,有的学生构思语境是河流水猛,用刀砍树阻拦小舟;有的是小橋断了,路人砍树造舟。“儿童富有自由天性,有无限的幻想与自由诉说的欲望”,这是珍贵的精神资源。解放儿童,意味着教师相信儿童的热情和能力,解放儿童的自由真我,鼓励其勇于思考、探索、表达。

3.创想无限:变式思辨释放表达价值。

语言是思维的载体,象形字潜藏着表达思维,富含着丰富的文化价值。构筑于古文字的语境表达,新颖有趣、充满逻辑,学生容易获得成就感和愉悦感,精神世界得以不断丰富。

(1)反差的追溯:一种遥想式的表达

领略祖先在神州大地上发现美好、造出汉字的神奇,是一种值得探寻借势的优秀表达资源。例如:课堂教学中关于“秋”字生成了奇妙的对话:

师:古文字“秋”本义是天气转凉、蟋蟀鸣叫的季节, 像长须和长足 的蟋蟀。

师:如果你来造古文字“秋”,可能会造出怎样的秋意?

生:我会画大大的麦穗,秋天庄稼大丰收,田野里麦子金黄金黄的。

生:我会画树上飘落叶,落叶是秋姑娘的信使。

生:我会画大雁南飞,蓝天、大雁、秋凉……

苏霍姆林斯基说:“儿童是用色彩、形象、声音来感觉思维的。”从教师视角解读古文字的理性内容,需要转化设计成儿童喜闻乐见的感性形式,即转化为符合儿童自然体验的“入境悟理”。教师引导儿童将理性思维还原为画境,让儿童拥有活泼的表达元素,体现浓厚的儿童色彩。

(2)比较的联想:一种感受性的表达

同音会意字的对比是一种妙趣横生的感知、表达过程。如,“秘”字从禾从必,“禾”指谷物、粮食,“必”指存在而不确知的地点,两个单字结合表示隐藏粮食。“密”字从宓从山,表示山中隐藏处。儿童兴奋地编出口诀:粮食(秘)密地藏到山里(密)。教师在教学时抓住语言特点,帮助儿童从整体上科学认知会意字的构字法,同时也培养了儿童语言表达的秩序感。

(3)逆向的推测:一种猜想式的表达

推测是指“根据已知事物来想象不知道的事情”。现代汉字的情境想象推演,可与古代文字的创造源头衔接,教师可以鼓励儿童像古人般思考造字,审美思源,以语言陈述创想历程。

师:假如你就是造字的祖先,猜猜“春”可能怎么写?

生:春暖花开,我会画太阳,画花草。

生:我要画颗种子在阳光下破土而出。

师:古人据义造字,“春”,即 ,表达的就是阳光明媚,种子发芽,绿草茵茵。

推测是一种思维活动,言语表达让思维外显化。笔者开展古文字系列的造字游戏,意在教会儿童联系自身的生活经验思考,促其语言发展。

三、游戏精神的场域建构:泛化视域,融入社群表达的活动实践

当代学习科学表明,学习是有意义的建构过程,而不仅是知识传递。这种意义建构是社会化过程,主要产生于个体与实践活动共同体间的有效互动、协商。游戏场域中的学习者不再是个体的独立行为,而是群体互动的耦合,个体的记忆、认知、经验、情感和创意等通过频繁交互、唤醒、整合、加工,形成“知识建构共同体”。

(一)接轨媒介的语言体验:学无边界—活动建构—自觉表达

人的本质表现是以情境为条件的。“互联网+”重构着教与学的整体环境,非正式学习环境中可视、开放的情境也会不可逆转地出现在学习过程中。全息敞开的学习环境,指向学生表达的自觉自能。

1.文化主题设计,唤醒“我”要表达的内需。

儿童内心的表达愿望是指引自然表达的精神驱动。笔者选择有形象美感的文字、有丰富内涵的汉字、有趣味画境的古字……将文化探索的种子植入儿童的心间,丰富儿童的审美表达,具有丰富的文化意味和审美内涵。甲骨文是艺术审美化的形式,如“灰”由火和手组成,指火熄灭后冷却的灰可用手抓。趣味解读是适切的表达资源,笔者开设“说文解字微讲坛”,学生录制“字源其说”微视频,在线介绍字源。卡尔森和克莱曾说:“如果学习不包含愉悦精神,就意味着学习是在被动情况下进行的,没有任何意义。”[4]反之,一旦学生对学习产生浓厚兴趣,将产生奇妙的学习劲头。

2.玩转“主播短视频”,借网络平台丰富表达形式。

据调查,笔者班中多数学生了解“主播短视频”,家长也喜欢看主播短视频。“主播短视频”是一种相比传统学习视频更愉悦放松的刺激,但其信息庞杂,社会经验和认知能力有限的儿童很难对抖音的价值意义进行自觉判断和识别。因此,教师可以对“主播短视频”内容进行设计,引导学生借助“主播短视频”表达自我价值,发挥“主播短视频”的正向意义。笔者在班级中开设“广告小达人”栏目,学生选创广告语,票选优秀广告推荐至班级群“窗口”。模仿是启蒙儿童语言范式、树立表达自信的方式。教师可借助互联网优势,发展学生的表达能力。

3.配音总动员,趣助审美表达的着陆。

审美与表达是统一的整体,教师将学生从语言的呆板复刻中解放出来,重新赋予语言以敏感和激情,在愉悦的审美活动中浸润语感。笔者动员家长参与活动,通过“短视频配音秀”,揣摩角色语调,感悟语言魅力,以活泼有趣的配音助力儿童内化语言,在体验式经历中收获语言表达的成长,密切亲子关系。

父母是倾听、引导儿童表达的重要导师,而网络却在慢慢瓦解、侵蚀着这份力量,这一问题亟须关注和解决。借助媒介连接家庭生活与儿童学习,让游戏探究交往向学习探究交往演变,让亲子生活提升表达能力的力量得到重振。

(二)主题统整的语境互动:链接生活—话题交往—语用表达

游戏为儿童提供了一个体验困扰、冲突、疑惑的社会场景的机会,尤其对于那些不具备流畅语义表达能力的儿童。游戏精神的高级阶段正是鼓励学生超越自己去闯“关”,看到语文的大世界,返回实际应用的原点,让学生享受有品质的语文生活。

1.體验班集体生活,生发表达正能量。

游戏精神是一种体验精神,是融入过程后的感受与领悟。例如:为了加深学生对语言的理解,提升语言应用能力,笔者布置这一表达活动:寻找校园标语,为自然生态拟一则标语。学生三五成群漫步园廊,像找到藏宝图似的快乐念诵、记录,并在课堂上分享改编创造的标语。该活动又衍生出了温馨小贴士,如门窗、黑板的友情贴士等。儿童的表达能力在游戏活动中不断应用、迁移、活化。

美国儿童哲学教育家马修斯认为,“儿童本身的话语就是哲学”,他主张倾听、欣赏儿童话语间的思维逻辑。班级中部分儿童缺乏主动意识和交流胆量,笔者倡议改变表达形式:播报生活讯息,每周一组讯息,聚焦班级新闻动态,就热点话题组稿播报。学生在体验式情境中自由感悟、主动交往,使表达成为融合儿童情感的社会化体验。

2.聚焦校园新鲜事,回归表达原目的。

表达的原意在于交换思想、说明意图,还原表达的原意至为重要。非连续性文本与生活密切相关,儿童应读懂信息、得出结论、应用交往。高年级教学可将拟真的口语交际转化为真实的家庭用水调查报告、采访绘制美食地图、班级健康问题情况发布会等活动,阅读、理解、表达、应用合为一体,实现非连续性文本阅读与生活交往的融合。

3.走向社会化生活,体验表达真情趣。

奥地利心理学家阿德勒指出:“过社会生活是人的根本出路。”儿童理应拥有更多与社会生活互动的机会,师者父母要创造体验化的表达经历。例如:把书面化的秋游景点介绍转化为口语化的导游词,分享印象最深的景点观察、活动体验、心理感受;举办图书馆自助借还体验发布会等。

儿童热衷于游戏,游戏是儿童内在本质的自我表现,是其本身需要的外在表现。真实的表达要与实际感受勾连,通过操作性的表达体验,促进儿童关注社会的独特化表达。

从潜在的精神到现实的学习,儿童表达经历从“好玩”到“玩好”、从“沉浸体验”到“自由互动”,从“片刻兴趣”到“思维生长”的过程。教育者突破游戏教学的浅层意义,关注人的本位需求,通过充满游戏精神的活动,使儿童沉浸愉悦的学习场,充分表达思想,享受教与学的自由、轻松和融洽,引领儿童经历美妙的、充满游戏精神的表达之旅,迸发出属于学生个体的智慧与创造,进而获得精神生命的成长。

【参考文献】

[1]陶侃.从游戏感到学习感:泛在游戏视域中的游戏化学习[J].中国电化教育,2013(9):22-27.

[2]黄进.游戏精神与幼儿教育[M].南京:江苏教育出版社,2006:23.

[3]顾丽芳.游戏精神:“童心语文”理趣之栖居[J].江苏教育,2015(9):25-26.

[4]全国教育科学“十五”规划教育部重点课题“学习潜能开发研究”课题组.关于学会学习(2000.1 ~ 2004.11)[J].上海教育科研,2014(A1):2-80.

注:本文获江苏省2018年“教海探航”征文竞赛一等奖,有删改。