院前院内一体化急救模式在重症中暑患者救治中的应用

2019-03-27裴君霞谭明明张丽丽

裴君霞,谭明明*,张丽丽

(浙江省天台县人民医院,浙江 台州 317200)

中暑是夏季的常见病,是人由于持续处于高温环境,导致机体调节体温的中枢发生异常、水电解质出现紊乱、汗腺功能出现障碍而最终形成的一类代谢失常综合征[1]。临床按中暑程度不同把中暑分成先兆中暑、轻症中暑以及重症中暑,而重症中暑又包括3种类型:热痉挛、热衰竭、热射病[2],在中暑中重症中暑是最严重一个类型,对患者造成很大的危害。重症中暑患者的临床表现主要为心慌、高热、血压升高、恶心、无汗以及呼吸衰竭[3]。重症中暑最大的特点是发病急、病情严重,死亡风险高,如不及时进行有效的急救处理即会引发MODS,对患者的生命安全产生严重威胁。因此,早期的急救对后续治疗效果及预后具有非常重要的影响。我院是在重症中暑患者救治中应用将院前院内一体化急救模式,应用效果比较满意,现报告如下文所示。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2011年1月~2016年12月收治的中暑患者68例作为本次研究对象,按院前院内一体化急救模式实施时间将其分为对照组与研究组,对照组为2011年1月-2013年12月的患者,实施常规急救模式,研究组为2014年1月-2016年12月的患者,实施院前院内一体化急救模式。研究组32例,男18例,女14例;年龄32~83岁,平均( 51.4±11.1)岁。对照组36例,男19例,女17例;年龄31~87岁,平均( 52.7±10.8)岁,两组患者基本资料,差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①病情和分型都满足重症中暑标准的患者[4-5];②年龄超过18 岁的患者;③APACHE Ⅱ(急性生理学与慢性健康状况评分系统Ⅱ)超过12分;④在入院时中心体温 高于 39 ℃的患者。排除标准: ①排除不符合临床诊断标准及纳入标准者;②排除经外院处理而转入本院者;③排除诊治途中转至外院治疗者;④排除既往有严重的心肺脑肾等重要器官功能不全者;⑤排除妊娠期患者及伴有精神疾病患者。

1.2 急救方法

此次研究对照组是传统急救流程进行救治,由急救车接诊并实施现场急救,在转运中随车护理人员要密切对患者的生命体征进行观察,如有必要可开放静脉通路,并给予吸氧操作,在把患者安全转送到院后,院内急诊科再予以进一步的处置。

研究组实施一体化院前院内急救模式,具体.0如下:

(1)一体化急救培训:由120院前急救人员与院内急诊人员共同参与,学习一体化急救要求,从120接诊、救护车出发、现场急救、途中转运、急诊抢救等环节进行模拟演练,考核合格方能上岗,并不断进行持续质量改进。

(2)院前急救:120急救中心人员接到患者或者在场人员急救电话后,对患者病情进行核实,并正确指导在场的人员进行初步的急救处理:将患者置于阴凉的通风处保持平躺,通过风扇或者空调进行降温,保持周边环境安静。呕吐患者保持头偏向一侧,防止出现误吸。医护人员第一时间出诊,并将患者情况通过信息平台第一时间传输至急诊,以便急诊快速做好抢救的应对准备。等到急救人员到达后,马上监测生命体征(要求用肛表测量体温),进行病情严重程度评估。清除患者口腔分泌物,及时给予吸氧,保持呼吸道通畅。建立静脉通路,予4℃林格氏液快速静滴,并辅以冰袋辅助降温。针对肌痉挛的患者,静脉注射10%的葡萄糖酸钙。中暑出现的1小时之内,尽快降温,使患者核心体温尽早降至38.5℃以下,降温过程中注意观察患者的血压(不低于90mmhg),有无抽搐寒战等。如果患者有呼吸心跳骤停的情况出现,马上实施心肺复苏及气管插管,并及时向医院汇报患者的实时情况,确保将患者安全转运到医院救治。

(3)院内急救:患者未到达医院前:院内急诊科第一时间接收到患者信息,主诊医生通过信息平台,实时关注掌握患者的病情动态,指导院前急救人员进行下一步的有效处置。护士则做好一切抢救前的准备工作:第一时间开通绿色通道,省略挂号、排队、缴费等环节;调节急诊复苏室温度至22-24℃;打开电风扇进行空气对流;在抢救床铺好降温毯备用。

患者到达医院后:将患者快速安置在急诊复苏室的冰毯上,确保患者的呼吸通畅,继续实施吸氧,及时进行分泌物清除,如患者呼吸困难,实施气管插管。将患者身上的衣物去除,在患者的头部、腋窝、腹股沟等部位放置冰帽、冰袋降温,持续监测肛温。建立中心静脉通路,一路用于补充血容量,一路用于输注降温液体,在中心静脉压的监测下进行补液,防止出现酸中毒及抽搐。及时完成血气分析、血常规、血电解质、肝肾功能、凝血功能等检验项目以及其他辅助检查,并及时关注结果。严密观察患者的生命体征、神志、瞳孔等,对所有患者留置导尿,严格记录每小时尿量,保持尿量>30ml/h。根据病情变化实施相应的治疗措施。对于清醒的患者,医护人员给予关心帮助,做好心理护理,消除患者的紧张情绪。

1.3 评价指标

疗效评定标准 :①急救应对时间:是急救人员接到急救电话到救护车到达现场所需的时间;②1小时降温达标率:是指 1 h 内核心体温下降至 38.5 ℃ 以下;③ APACHEⅡ评分标准[6]: 根据 APACHEⅡ评分标准, 包括急性生理学评分、 慢性健康评分和年龄评分。APACHE Ⅱ评分 < 10 分, 死亡可能性较小; APACHE Ⅱ评分为 10 ~ 20 分,死亡率大概为 50% ;APACHEⅡ评分 > 20 分, 死亡率为 80% ~ 100% 。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 16.0 软件包进行统计分析。计量资料以(±s)表示,2 组间比较采用成组t检验;计数资料以百分比表示,2 组间比较采用x2检验,差异有统计学意义(P< 0.05)。

2 结 果

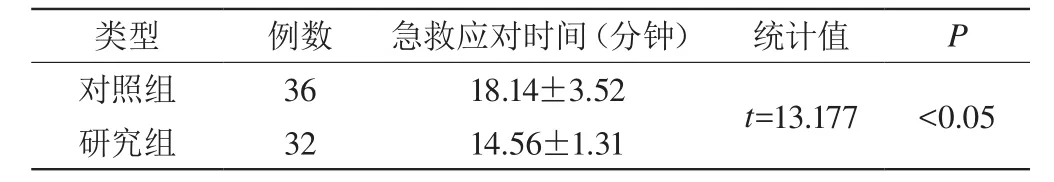

2.1 两组患者急救应对时间比较。与对照组相比,研究组在急救应对时间上明显短于对照组,差异有统计学意义( P < 0.05) ,见表 1。

表1 对照组和研究组在急救应对时间的比较(±s)

表1 对照组和研究组在急救应对时间的比较(±s)

与对照组比较, * P < 0.05

类型 例数 急救应对时间(分钟) 统计值 P对照组 36 18.14±3.52 t=13.177 <0.05研究组 32 14.56±1.31

2.2 两组患者救治效果比较

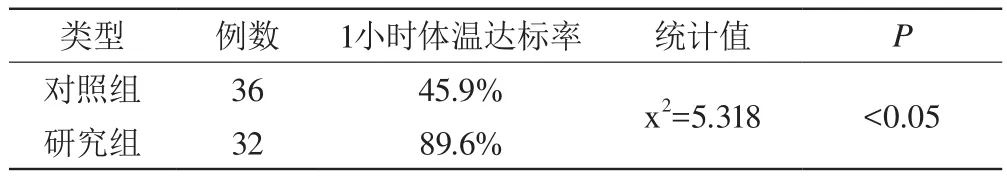

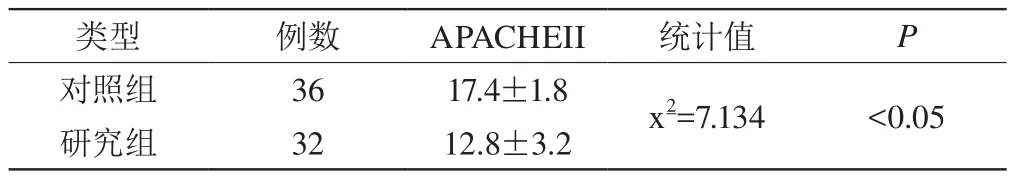

研究组1小时内体温下降至38.5内的达标率高于对照组,见表 2 ;且研究组 APACHEⅡ评分低于对照组, 2组比较差异有统计学意义(P<0.05) ,见表3。

表2 2组患者在1小时降温达标率的比较(%)

表3 2组患者APACHEⅡ评分的比较(±s)

表3 2组患者APACHEⅡ评分的比较(±s)

与对照组比较, * P < 0.05

x2=7.134 <0.05研究组 32 12.8±3.2类型 例数 APACHEII 统计值 P对照组 36 17.4±1.8

3 讨 论

现如今,全球变暖问题在日益严峻,在加上城市飞快建设和发展,致使夏季气温变得越来越高,高气温的周期也有所延长,从而最终导致中暑人数在逐年增加。对于轻症中暑患者来说,症状主要是食欲不振、恶心、呕吐、头晕以及头痛等,而重症中暑的发病率、并发率以及死亡率均比较高,当患者没有及时的接受有效治疗时,就很容易发生心力衰竭、脑水肿以及肺水肿等严重的并发症,当病情严重时,对患者生命安全造成威胁[7-8]。而早发现、早处置、规范化的救治,就显得尤为重要。近年来,随着医疗技术的不断完善与改进,在急诊急救过程中,逐渐开展了院前院内一体化的急救模式。院前院内一体化急救模式是一种集信息网络告知、院前急救、院内急救一体的信息化、整体化、环环相扣的急救模式,通过各环节的无缝衔接急救管理,达到缩短临床各反应时间、提高抢救成功率、降低死亡率的救治管理目标。其急救医疗系统运行效率较高,已经逐渐被临床广泛应用。院前急救在急救一体化模式中是重要环节,也是首要环节,专业规范化的现场急救处理,可以有效缩短被动接诊的时间,为患者争取更多宝贵的抢救时间,提高治疗效果[9]。在前期给予医护人员一体化急救的培训工作,可确保医护人员养成条件反射弧,从而减少反应时间,可准确的作出诊断以及急救方案,保证救治工作无缝衔接;在急救车上完成静脉通道准备和生命体征监测,第一时间进行降温处理;通过车载视频实时报告给院内医生,确保其可准备好需要治疗药物和治疗设备;在患者到院后使用绿色通道,从而节约患者的挂号时间以及缴费时间,这些综合措施的及时应用,大大提升了抢救效率。本研究结果显示,研究组在急救应对时间上明显短于对照组,这充分说明一体化院前院内急救模式能够提高医护人员的工作水平,加强急救应变能力,提高院前急救质量,有效节省急救时间,提高抢救成功率,保障患者的生命安全。

在中暑患者的急救中,要快速的降低其体温,因为体温过高时会致使脑细胞死亡,引起脑水肿以及脑疝等,甚至会导致患者惊厥以及意识丧失,而威胁到生命。还要给予脏器保护、清理呼吸道以及预防肾功能衰竭[10]。因此及早发现、及早处理是防止中暑对人体进一步损害的关键[11]。本研究资料显示,研究组在1小时内体温下降至38.5℃内的达标率高于对照组,而APACHEⅡ评分小于对照组,两组比较差异有统计学意义。这充分说明采取一体化急救模式,可以提早加速降温的过程,保护脑组织不再进一步损伤,加快患者的清醒时间,减轻患者的危重程度,降低患者的死亡率,大大提高了救治效果。

综上所述,一体化院前院内急救模式在重症中暑患者中的应用,能够有效缩短急救时间,提高救治效果,保障患者的生命安全。