论刘大杰的小品文研究与相关文学史书写

2019-03-23李梦竹陈文新

李梦竹 陈文新

(武汉大学文学院, 湖北武汉 430072)

在中国现代学术史上,刘大杰以中国文学史专家的身份为人熟知,这归因于他那部极负盛名的《中国文学发展史》。其初版分上下两卷,由中华书局分别于1941、1949年出版,甫一问世便受到了学术界的关注与赞誉,如朱自清便认为该书可与胡适《白话文学史》、郑振铎《插图本中国文学史》并称为“几部有独见的中国文学史”[1]。

目下学界对刘大杰文学史的关注主要集中在两个方面:其一是考察《中国文学发展史》所体现的文学史书写范式,及其对后世的影响,主要有贾毅君《文学史的写作类型与文本性质——论刘大杰〈中国文学发展史〉的三次修订》[2]、陈文新《刘大杰〈中国文学发展史〉在台湾》[3]等论文。其二是对刘氏写作前期的知识储备进行考察,并梳理其学术研究理路,这方面有影响的成果有陈尚君《刘大杰先生和他的〈中国文学发展史〉——写在〈中国文学发展史〉初版重印之际》[4]、董乃斌《刘大杰的中国文学发展史研究》[5]等论文。本文拟从刘大杰的小品文研究入手,探寻其文学史相关内容的生成变化及书写特点,以丰富对刘大杰的认识。

一、刘大杰的小品文选辑与校注

“小品”一词原指佛经的删减本,其出现是为了便于教众阅读。南北朝释僧祐《大小品对比要抄序·第五》言小品“辞喻清约,运旨亹亹”[6],可知“小品”一词在产生之初便具有清约、简小,富于玄味的特征。

明代中后期,各类文献中大量出现“小品”一词,学术界倾向于认为最早赋予“小品”文学意义的是王纳谏所编《苏长公小品》(万历三十九年章万椿心远轩刻本)。天启崇祯年间,以“小品”为名的文章选集[7]和不以“小品”为名的小品文选本[8]层出不穷,文人“小品”专集也开始问世[9]。小品文正是借助于大量选本,风行文坛,进而建构起一种全新的审美范式。

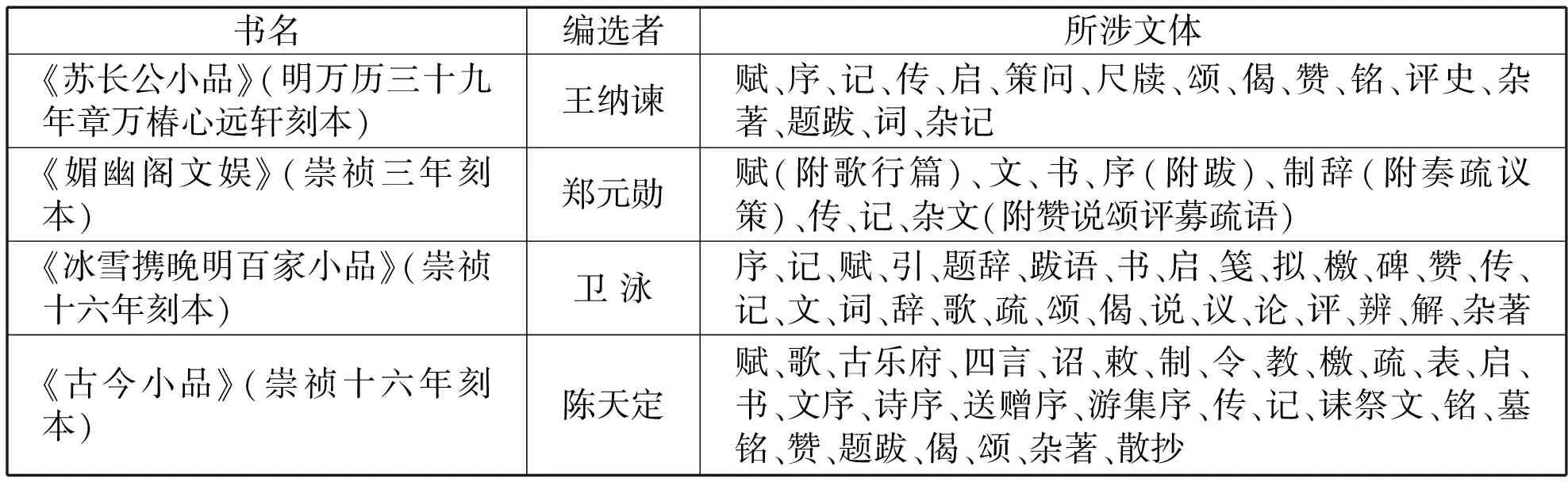

细观这些选本,可发现明人对于“小品文”的定义并不“纯粹”。从下表所列的明代具有代表性的小品文选集可以看出,几乎所有的文体都可纳入“小品文”范畴:

书名编选者所涉文体《苏长公小品》(明万历三十九年章万椿心远轩刻本)王纳谏赋、序、记、传、启、策问、尺牍、颂、偈、赞、铭、评史、杂著、题跋、词、杂记《媚幽阁文娱》(崇祯三年刻本)郑元勋赋(附歌行篇)、文、书、序(附跋)、制辞(附奏疏议策)、传、记、杂文(附赞说颂评募疏语)《冰雪携晚明百家小品》(崇祯十六年刻本)卫 泳序、记、赋、引、题辞、跋语、书、启、笺、拟、檄、碑、赞、传、记、文、词、辞、歌、疏、颂、偈、说、议、论、评、辨、解、杂著《古今小品》(崇祯十六年刻本)陈天定赋、歌、古乐府、四言、诏、敕、制、令、教、檄、疏、表、启、书、文序、诗序、送赠序、游集序、传、记、诔祭文、铭、墓铭、赞、题跋、偈、颂、杂著、散抄

据此,欧明俊、张德建等学者指出:明人所言“小品”,是基于“文章学”范畴的界定,它并非一种文体,而是一种文类[10],“与我国古代‘文学’这一理论范畴尚未发展成为一种成熟的形态有关”[11]。随着西方“随笔”等概念的传入及国内文学理论研究的深入,五四以来,学人对“小品文”有了不同的体认。

1921年6月,周作人在《晨报》副刊上第一次提出“美文”概念,用来指称那些“记述的”“艺术性的”文章。[12]随后王统照提出“使人阅之自生美感”的“纯散文”概念[13];胡梦华提出“絮语散文”,认定它是“一种不同凡响的美的文学”[14]。三人均注重于探讨现代散文的“美”与“纯文学”的本质。20世纪30年代,林语堂大力倡导小品文,先后创办了《论语》《人间世》《宇宙风》等杂志,据其《<人间世>发刊词》言,所载小品文“除游记诗歌题跋赠序尺牍日记之外,尤注重清俊议论文及读书随笔,以期开卷有益,掩卷有味……”[15]现代学人所称“小品文”,主要指那些篇幅短小、富于美感和个人气质的纯文学散文,其内容以抒情、咏物、记游为主。故20世纪30年代学人所编小品文集,“剔除了晚明选集中奏议、碑碣、诏令之类应用文体和骈俪的散文,收录的基本上是游记等边缘性文类,以及文学传统中一直不为人们重视的带有文学性的小序小跋、尺牍杂记等。”[16]

刘大杰所编小品文集亦然。他先后编辑、校注了《山水小品集》(1934年8月北新书局出版)、《明人小品集》(1934年9月北新书局出版)和《注释历代小品文选》(1935年10月中华书局出版)三部小品文集。《山水小品集》专录明清山水游记,重在表现“作者对于山水的情韵,和山水给与作者的灵感”[17];《明人小品集》收录“杂文书信”“杂记”“序跋”“小传”,散文以外的“歌赋乐府”等韵文、散文之内的“诏敕制令”等应用文均被剔除,选录范围较晚明时期编选的小品文集大大缩小,所选篇章基本不出现代人所划定的“纯文学”范畴;《注释历代小品文选》虽按作家选录,然其所选作品基本能够归入《明人小品集》所列的四类之中,精神意蕴也与之相同。

刘大杰对小品文性质的认识,在周荷初看来,“明显受到周作人等表现自我的趣味主义文学倾向的影响”,具体表现为“淡化政治伦理意识”“提倡娱乐清闲意识”,认为小品文旨在表现个人生活、彰显个人情趣,没有功利目的。[18]这一论断是客观的。在《中国新文学的源流》一书中,周作人反复申明说:“文学是无用的东西。因为我们所说的文学,只是以达出作者的思想感情为满足的,此外再无目的之可言。里面,没有多大鼓动的力量,也没有教训,只能令人聊以快意。”[19]这一论断直接影响了刘大杰对于小品文的内涵与价值的认识。他所编的三本小品文集,其中收录的作品题材不外乎游山玩水、看花钓鱼、探梅品茗,这些文章篇幅小,内容也简单,不是高文典册,也无关世道,侧重表现作者个人的情致与审美趣味,并无现实功利目的与教化意义。

晚明小品文在清代得到的评价不高。清初的邵长蘅(1637-1704)在尺牍《与金生》中说:“明季文章自有此尖新一派,临川(指汤显祖)滥觞,公安(指三袁)泛委,而倒澜于陈仲醇(继儒)、王季重(思任)诸君。仆戏谓:此文章家清客陪堂也。广座中忽发一趣语,亦足令贵客解颐,然人品扫地矣。”[20]这代表了清人对晚明小品文的一般评价。五四新文化运动以来,经过周作人等的提倡,晚明小品文才得到一致好评,并确立了其历史地位。周作人在《杂拌儿·题记(代跋)》中说:“明代的文艺美术比较地稍有活气,文学上颇有革新的气象,公安派的人能够无视古文的正统,以抒情的态度作一切的文章,虽然后代批评家贬斥它为浅率空疏,实际却是真实的个性的表现……以前的人以为文是‘以载道’的东西,但此外另有一种文章却是可以写了来消遣的;现在则又把它统一了,去写或读可以说本于消遣,但同时也就是传了道了,或是闻了道。……这也可说与明代的新文学家的意思相差不远。”[21]从被贬抑到被推崇,这种境遇的变迁与社会文化的变迁是联系在一起的。不妨这样说:晚明小品文因为逾越了传统古文的矩矱,所以在清代一再受到批评;正因为晚明小品文不守古文的矩矱,它与现代美文之间,就有了更多可以沟通之处,所以在20世纪备受好评。刘大杰对小品文的关注,是对新的时代氛围的呼应。

二、初版《中国文学发展史》的小品文书写

初版《中国文学发展史》分上、下两卷,共30章,叙述时段自殷商至清代,由中华书局分别于1941、1949年出版。在1949年前出版的文学史著作中,刘大杰文学史是少有的对小品文予以关注并独辟专节予以论述的。从刘氏文学史的小品文书写,可以更清晰地了解刘氏的小品文认知,也有助于理解刘氏文学史著作内容的生成变化及其特征。

(一)小品文的观照范围:魏晋南北朝与晚明时期

刘大杰《中国文学发展史》涉及的小品文主要有两类,一类是南北朝时期的山水小品文,另一类是晚明的小品文。

关于小品文起源于何时,刘大杰并没有作出确切说明,但其相关论述提供了两条线索:一是他的《注释历代小品文选》所选作家从王羲之、陶潜、吴均开始;二是其文学史谈到“两晋、六朝人的文字里,我们可以看出来一点小品文的影子”[22]。这表明,刘氏心目中的小品文大致始于魏晋南北朝时期。

刘大杰文学史重点关注明代小品文的发展情况,这和小品文发展至明代而臻极盛有关。对于明代小品文的繁盛,刘大杰作了一番解释。他认为朱元璋建立明王朝后采取了一系列的文化举措,为明代文学的复兴提供了机运,然此后的明代文坛却逐渐被拟古主义思潮所笼罩。这股思潮愈演愈烈,最终发展到文学以摹拟为创作途径,且摹拟的对象局限到“文必秦汉,诗必盛唐”的地步。在这种风气下,文人丧失了自己的精神个性和自我风格。与此同时,崇尚自由独立的王阳明与李卓吾在不断努力打破这一桎梏,后来的公安三袁与竟陵钟谭则掀起了一股新文学运动,提出了颇有价值的文学理论。晚明小品文正是在这样的背景中产生,它是“公安、竟陵新文学运动的直接产物”和“唯一收获”。[25]

具体论述晚明的小品文时,刘大杰的写作重点有二:一是对小品文的性质予以明确,二是对代表作家及其作品特色予以论述。

在此前编选的小品文集中,刘大杰对小品文的性质做出了许多说明,如认为它具有个性化、审美化的性质,是一种“纯文学”的文体,然而这些论述都比较零散,对小品文含义的界定也不够明朗。在其文学史中,刘大杰仍未对小品文下一个明确的定义,但我们却能从相关论述中对刘氏眼中的晚明小品文有一个大致的把握。归纳而言,晚明小品文的文体定位是“新兴的散文”,这一“新”质(也是它最核心的特色)在于,它“不是载道的,是言志的,不是集团的,是个人的”[26]。其作品题材包罗万象,“上至宇宙,下至苍蝇”[27];文体形式则以说理抒情为主,篇幅长短不一,行文无固定的格式;作品的总体艺术风貌是“清新流丽”。

明确了这一点后,刘大杰对晚明小品文的论述,采用了文学史编写的普遍做法,选取袁中郎、谭友夏、刘同人、王季重、张岱五人作为晚明小品文作家代表[28],并以作家文学成就高低来决定其在文学史书写上的篇幅之多寡。具体写作时,则先概述作家的性情为人、生平事迹,再展示其小品文的风格特色与艺术价值,最后举二三作品作为佐证。

在刘大杰笔下,每个作家都是鲜活且独特的:追求庄子式逍遥与陶潜般适性的袁中郎,表现出“洒脱自由,不俗不滞”[29]的性情,他的尺牍小品活泼有趣、山水小品情景相生,艺术价值颇高。谑庵先生王季重,“生性滑稽”“出言灵巧”,因“沉湎曲蘖,放浪山水”[30],笔下多山水游记小品,文字诙谐幽默,生动有趣。最为刘氏所欣赏与钟情的是“品行极高,个性最强”[31]的张岱,其小品文集合各家所长,笔调活泼新鲜,充满“真”与“野”。尽管上述各家的性情与小品文风不尽相同,却又有着同样的特点,即充满了作家的“自我”与“真情”:或是亲友间的往来书信,互相倾诉肺腑之情;或是记述游山玩水之乐,摒弃了心机与俗务;或是追忆旧人旧事,寄托了深情与怀念。刘氏精心选取了这些最能体现作家性情的文字。

刘大杰不仅写出了晚明小品文作家的性情与特色,也展现出了自身的个性与才情。一方面,他的文字清新流丽、雅致优美,与笔下作家的文风保持一致;另一方面,他还突破时空的限制,与这些作家感同身受,如对张岱的叙述:

亡国以后,处在那种暴力下,自然是绝无办法,他胸中的愤怒,怎能消灭,怀国伤家之念,怎能消灭,做得再沉默,装得更达观,那些情感与怀念,自会时时滋长。家道衰落,朋辈死亡。……我们想见那葛巾野服的老人,处在那惨痛的环境里,怎能不意绪苍凉。在那苍凉里,是洒着家国之泪的。所谓少壮秾华,一切是家庭的,故国的,到那时自然都变成梦境。李后主所说的“往事已成空,还如一梦中。”“小楼昨夜又东风,故国不堪回首明月中”的心境,正是张岱的心境。[32]

在这样的心境中,张岱写成了《陶庵梦忆》与《西湖梦寻》,其背后的意绪是深沉苍凉的。故而刘大杰提出:应以读杜甫《春望》的意念去体会“二梦”,这样才不至于有负作者。这样的论述,深情之中不乏深刻。

一个显然的事实是,刘大杰将小品文纳入文学史是对他此前小品文相关研究的延续,但小品文能在刘氏文学史书写中占据一席之地,且被刘氏如此热爱的背后有着更深层次的原因,即刘氏的文学观与文学史观。

在《中国文学发展史》自序中,刘大杰强调:“文学便是人类的灵魂,文学发展史便是人类情感与思想发展的历史。”[33]正因为这样,他极为欣赏那些能直率地抒写自己性灵的作家与作品,而小品文正是言志文学的极佳代表,将其纳入文学史的书写范畴显然是在情理之中的。

受法国社会学和进化论的影响,刘大杰的文学史观含有明显的“进化论”成分。在他看来,既然人类社会是不断进步的,那么文学作为记录人类情感的文字,必然也会随之进步。对各时代中新颖的文学样式、进化的文学思想,刘大杰向来是不吝赞美的。如在论及南北朝至隋兴起的唯美主义文学时,刘氏称“这个时代的文学发展实在是自由的光明的,而又是艺术的”[34],这一时期独有的四六骈文、抒情的辞赋、美丽的小品文、绮艳的情诗,尽管在社会、人生的意义、基础上有缺失,但“就其文学本身的发展上看来,它是进化的,艺术的”,有着不可磨灭的“创造精神”[35]。“进化的”“艺术的”“创造的”,这些特质都是刘大杰在衡量某一文体是否应写入文学史书写时所关注的,晚明小品文正由于这些特质而为他所青睐。

早在编选校注小品文集时,刘大杰便形成了有关明代文学之得失的看法,即古文、诗、词等传统文体形式在明代虽未得到发展,但此时却产生了许多新的文体样式,足以代表这一时代文学的特殊成就。其《明人小品集》序言明确地说:“我觉得,在明代的文学里,具有特殊的个性,而真能作那个时代的文学的代表的,是戏曲、小说和小品文这三样东西。”[36]初版文学史则进一步写道:“明代文学之所胜,一是称为传奇的歌剧,一是白话小说。再如继承元代的散曲以及民间的歌谣,可以补救旧诗词的缺陷。晚明的新兴之散文,一新旧文坛的耳目。”[37]刘氏极为欣赏晚明小品文的特殊个性与新兴气质,将小品文纳入文学史书写范畴是其进化文学史观的表现。

(二)小品文的叙述路径:传统散文与晚明小品文的割裂与弥合

20世纪初,随着现代意义上的“文学”概念的引入,“纯文学”观念逐渐在中国确立,与此同时,民国学人在编撰文学史时也在不断思考“文学史”的界域,似林传甲那般将经史子集如数纳入文学史的做法已经行不通了。

1931年,胡云翼在撰写《新著中国文学史》时对将“文学史”写成了“学术史”的现象提出了批评,认为这些文学史家“不幸都缺乏明确的文学观念”,在胡氏看来,“只有诗歌、辞赋、词曲、小说、及一部分美的散文和游记等,才是纯粹的文学。”[38]刘经庵《中国纯文学史纲》进一步缩小了“纯文学”的范围,其例言称:“本编所注重的是中国的纯文学,除诗歌、词、曲及小说外,其他概付阙如。——辞赋,除了汉朝及六朝的几篇,有文学价值者很少;至于散文——所谓古文——有传统的载道的思想,多失去文学的真面目,故均略而不论。”[39]反观刘大杰的文学史,该书不但花费大量篇幅讨论辞赋,更将传统散文的源头追溯至先秦历史散文与哲理散文,有时甚至对那些固守纯文学观念而将某些文体拒绝在文学史著作以外的做法提出了针锋相对的批评,他说:“还有一些新人死守着纯文学的范围,只论着《诗经》《离骚》一类的韵文,叙述当代文学的时候,把这些历史哲学的散文,毫不顾惜地全部一刀割去,这在中国文学整体的发展史上,真是造成了无可补救的缺陷。”[40]之所以这样说,是因为相比于文学的艺术性,刘氏更为注重文体的内部演进规律,认为这些被删掉的内容是不可缺少的一环,因为“文体本身的兴衰现象,在文学的发展史上,是占着重要的地位的”[41]。

对文体演进规律的探讨是刘大杰所注重的一大方面,它与影响文学发展的政治经济等外部因素共同构成了文学史书写的两个维度,这种架构在《中国文学发展史》序言中得到了清晰的说明,他说:

人类心灵的活动,虽近于神秘,然总脱不了外物的反映,在社会物质生活日在进化的途中,精神文化自然也是取着同一的步调……在这种状态下,文学的发展,必然也是进化的,而不是退化的了。文学史者的任务,就在叙述他这种进化的过程与状态,在形式上,技巧上,以及那作品中所表现的思想与情感。并且特别要注意到每一个时代文学思潮的特色,和造成这种思潮的政治状态、社会生活、学术思想以及他种种环境和当代文学所发生的联系和影响。[42]

既关注决定文学本身的各种内部要素,又不忽视与之相关的影响文学形态的各种外部因素,这是刘大杰所确立的文学史阐述思路。具体写作时,则从文学作品出发,一方面关注其自身文体形式的演变与影响,另一方面延伸考察与文学作品相关的政治环境、社会生活、文学思潮、学术风尚。在董乃斌看来,这种思路是“新型的、在当时来说是最先进最科学的”[43]。

吊诡的是,在处理晚明小品文与传统散文关系的过程中,刘大杰却因过于注重外部因素、过度强调小品文的独创性而弱化了对文体内部演进路径的探讨,甚至出现了脱离传统散文而谈小品文的现象。下面是对这一现象的讨论。

初版《中国文学发展史》的“晚明的小品文”一节,开篇就对这一文体做出了明确的定位,称“晚明新兴的散文——那些清新流丽的小品文,是公安、竟陵新文学运动的直接产物,也可以说是那次运动的唯一收获”[44]。刘氏的这一判断,虽然注意到了晚明小品文的“散文”性质,但实际上更为注重的是小品文的“新兴”的一面。所以,除开篇这句话以外,后文再未提及传统散文与小品文之间的联系,倒是极力突出小品文的独创性与个性,强调它是“独抒性灵,不拘格套”理论的实践,俨然是独立于传统散文之外的一种文学样式。之所以作这样的处理,是因为在刘氏看来,魏晋南北朝那些追求声律与辞藻的“纯文学”,那些充满诗情画意的山水小品,在唐宋古文运动的规范下日渐式微,取而代之的是“代圣人立言的”、典范的传统散文。这种散文是“载道”的,与那些“言志的”“个人的”[45]的小品文有着本质的区别,二者的关联是非常薄弱的。

这种对传统散文与晚明小品文作割裂处理的做法在后来的修改版本中发生了变化。1958年版《中国文学发展史》,将初版中“晚明的小品文”这一小节更名为“晚明的散文”,体现了刘氏对晚明小品文与传统散文关系认识的转变,遗憾的是该版在具体论述时并没有本质的变化。直至1962年版,刘氏对这两种文体之间关系的新的思考才得到了表达。在这一版中,晚明小品文被置于传统散文的背景中加以论述,它“不是应世干禄的文章,与高文典册不同,与经、史不同,与唐、宋八家的散文传统,也很有不同”[46],具体而言,袁宏道的散文“文字流利清新,随意抒写,与古文家法不同”[47],王思任的散文“造语遣辞及法度风格,俱与传统的散文不同”[48]。可见,此时的刘大杰认为晚明小品文是接续唐宋古文传统而来,但在思想内涵、语言形式、文体风格、艺术价值等方面均与之不同,这样的论述无疑更为合理。不仅如此,1962年版还对明代小品文的发展脉络作了更为清晰的梳理。一个明显的例证是,前两版在开篇概述晚明小品文的总体风格后,便依次叙述袁宏道、刘同人、王季重、张岱等作家,而1962版则在此之前补充论述了徐渭、汤显祖的作品,因为这些作品“无论内容、语言,都已是晚明散文的风格”。[49]这一看似无关紧要的说明,其实是将小品文的范围从“晚明”扩大到了整个“明代”,这种“前情”说明无疑是必要的,也从一个侧面表明,1962年版关于小品文的叙述,学术含量更高。

三、结语

在“纯文学”观与新型“小品散文”观念的介入下,现代学人更为强调小品文的文学性与审美性,逐步将明代“文章学”范畴的“小品文”观置换为现代“纯文学”范畴的“小品文”观,刘大杰的小品文选辑工作鲜明地体现了这一转变。刘氏在选辑小品文时所积淀的学识素养、所培养的情感态度,为其文学史的小品文书写奠定了基础;在后期以“情”为主且带“进化”色彩的文学观的推动下,小品文这种具备个人色彩与独创性质的文体顺理成章地进入了《中国文学发展史》中。有意味的是,对小品文“个性”与“独创性”的强调,使得刘氏文学史在论述小品文时,有意消解了它与传统散文之间的关系,出现了脱离文体演进语境的文学史叙述。在后来的两次改写版中,刘大杰对小品文与传统散文的关系,认识更趋合理,论述也更为周全。对刘大杰的小品文选辑与相关文学史书写进行研究,有助于我们理解刘氏文学史著作内容的生成变化及其文学史著作的特征,亦有助于探讨学者的个人素养对文学史写作的影响。

注释:

[1] 林 庚:《中国文学史·朱佩弦先生序》,国立厦门大学出版,1947年,第1页。

[2] 贾毅君:《文学史的写作类型与文本性质——论刘大杰〈中国文学发展史〉的三次修订》,《天津大学学报》2001年第3期。

[3] 陈文新:《刘大杰〈中国文学发展史〉在台湾》,《齐鲁学刊》2014年第1期。

[4] 刘大杰:《中国文学发展史》(下卷),天津:百花文艺出版社,1999年,第540-560页。

[5][43] 董乃斌:《近世名家与古典文学研究》,上海:上海大学出版社,2005年,第97-143,112页。

[6] [梁]释僧佑:《出三藏记集》,苏晋仁、萧炼子点校,北京:中华书局,1995年,第301页。

[7] 如华淑辑《闲情小品二十七种》(明万历间刻本),黄嘉惠编《苏黄风流小品》(明崇祯间尔如堂刻本),何伟然辑、陆云龙评《皇明十六家小品》(崇祯六年刻本),陈天定编《古今小品》(明崇祯十六年刻本),卫泳编《冰雪携晚明百家小品》(明崇祯十六年刻本)等。

[9] 如陈继儒《眉公先生晚香堂小品》(明崇祯间武林汤大节简绿居刻本),陈仁锡《无梦园集小品》(明崇祯八年古吴陈礼锡、陈智锡刻本),王思任《谑庵文饭小品》(清顺治十五年王鼎起刻本)。

[10] 欧明俊:《论晚明人的“小品”观》,《文学遗产》1999年第5期;张德建《小品的突破与局限——从文体演变的角度看晚明小品的价值》,《中国文学研究》2000年第4期。

[11] 周荷初:《晚明小品与现代白话小品的文体特征》,《船山学刊》2003年第4期。

[12] 本文最初发表于1921年6月8日《晨报》副刊,署名“于严”。见张菊香编:《周作人散文选集》,天津:百花文艺出版社,1987年,第31页。

[13] 本文最初发表于1923年6月21日《晨报》附刊《文学旬刊》第三号,署名“剑三”。见王立诚、王含英编:《王统照散文选》,济南:山东教育出版社,2005年,第243页。

[14] 本文最初发表于《小说月报》17卷3号。见胡梦华、吴淑贞:《表现的鉴赏》,上海:现代书局,1928年,第45页。

[15] 李宁编:《小品文艺术谈》,北京:中国广播电视大学出版社,1990年,第89页。

[16][18] 周荷初:《晚明小品与现代散文》,长沙:湖南人民出版社,2004年,第26,43页。

[17] 刘大杰:《山水小品集·序》,上海:北新书局,1934年,第2页。

[19] 周作人:《中国新文学的源流》,上海:华东师范大学出版社,1996年,第14页。

[20] 邵长蘅:《青门集》卷十一,光绪丁酉年盛氏重刻本。

[21] 俞平伯:《杂拌儿(之一)》,南昌:江西人民出版社,1982年,第148-149页。

[22][25][26][27][29][30][31][32][37][44][45][46][47][48][49] 刘大杰:《中国文学发展史》(下卷),上海:上海书店,1990年,第312,312,312,312,312,316,316,317-318,295-296,312,312,934,935,938,934页。

[23] 钱钟书:《管锥编》(第四册),北京:中华书局,1979年,第1456-1457页。

[24][34][35][40][41] 刘大杰:《中国文学发展史》(上卷),上海:上海书店,1990年,第223,207,208,58,273页。

[28] 文中说“当时感染公安、竟陵的作风而从事小品的人,实在很多,我现在只举出袁中郎、谭友夏、刘同人、王季重、李流芳、张岱六人作为代表,以见当代新兴散文的作风。”但后文并未再提及李流芳。见刘大杰《中国文学发展史》下卷,上海:上海书店,1990年,第312页。

[33][42] 刘大杰:《中国文学发展史·自序》,上海:上海书店,1990年,第1,1页。

[36] 刘大杰:《明人小品集·序》,上海:北新书局,1934年,第2页。

[38] 胡云翼:《新著国语文学史·自序》,上海:北新书局,1933年,第5页。

[39] 刘经庵:《中国纯文学史纲·编者例言》,上海:上海书店出版社,1935年,第1页。