唐宋时期饮茶风习之发展

2019-03-20袁祯清宋伟

袁祯清,宋伟

中国科学技术大学公共事务学院,230026

唐宋时期的茶主要是饼茶,也称作团茶或者片茶,都是因其外形而得名,用现代的标准来看,饼茶是一种蒸青紧压茶。饮用时将制好的饼茶用“缓火”烘干,再碾碎成末用罗筛过后投入水中煎煮,但唐代饮茶以烹煎为主,将茶饼碾碎成末再饮,且唐人煎茶还习惯放入一些佐料,陆羽就说要加入适量食盐以调味;宋代饮茶方式在唐代的基础上更进一步,发展出更加高雅的点茶法,比煎茶法更讲究,技艺更加高超。对于泡茶用水也颇有讲究,分出山水上,江水中,井水下几个等级,以“清、轻、甘、洁、活”水为美。烧煮时对火的要求是用炭火,次用桑、槐、桐等柴木,不用柏、松等[1]。至于器具,值得一提的是煮水茶具从唐朝时的敞开能看水形的茶器演变成宋代时期点茶的专用汤瓶。茶瓶煮水,看不到水的变化,只能耳闻辨声以候汤,故宋人感叹候汤最难。南宋词人李南金的诗句“砌虫唧唧万蝉催,忽有千车捆载来,听得松风并涧水,急呼缥色绿瓷杯”反映了当时通过听声音来分辨“三沸”的情形。

一、饮茶方式之流变

唐代的煎茶也可称煮茶、烹茶、泼茶、瀹茶。关于烹煮方法,按照陆羽所说,煮茶与烹茶同,但用锅较大,听到微微有声,气泡像鱼目,是一沸;烧壶边缘的气泡像连珠涌起,是二沸;腾沸像波浪做声,是三沸;过了三沸的水就“老”了,不能饮用。煮到一沸时加盐调味,二沸时出水一瓢以备用,用竹筷环激汤心,使全釜沸腾均匀,然后按量把碾好的茶末投入沸水的中心。过一会儿涛沫奔涌,泛起汤花,此时将原来取出的一瓢水注入,缓其沸,用以培育更多的汤花[2]。

煎茶法传承至北宋初期已有所简化,随后逐渐为宋人摒弃,点茶成为主流,并形成斗茶、试茶和分茶等多种形式。点茶即将茶末置盏中,注入少量沸水调成糊状,然后再冲入沸水,或者直接向盏中注入沸水冲泡。《大观茶论》认为:点茶之色,以纯白为上;追求茶的真香、真味,不掺任何杂质;注重点茶过程中的动作优美协调[3]。不得不提的是宋代点茶时的“三不点”,即:茶不新、泉水不甜、器皿不干净不点;天气不好、景色不美不点;遇到没文化粗鲁的客人不点[4]。斗茶和分茶是以点茶为基础,斗茶又称为茗战、斗茗,是一种品评茶叶的活动,斗茶时以盏面水痕晚露而耐久者为胜;分茶又称茶百戏、水丹青、幻茶,使用技巧使茶盏面上的水脉汤纹幻变出各式图样来,如书法、似画图。

唐“煎”宋“点”的主要区别在于,点茶不再将茶末放到锅里去煮,而是放在茶盏里,用瓷瓶烧开水注入,再加以击拂,产生泡沫后再饮用,也不添加食盐,保持茶叶的真味。两者相似之处是均需击拂,但不同的是唐煎茶时先搅动茶釜中的沸水,然后下茶末,这样利于形成沫饽;宋点茶则用茶匙、茶筅击打(也称击拂)茶汤,从而形成沫饽。煎茶一般使用茶末,也可使用叶茶;点茶则使用茶末。点茶时强调水沸的程度,谓之“候汤”。候汤最难,未熟则沫浮,过熟则茶沉,只有掌握好水沸的程度,才能冲点出茶的色、香、味。

二、饮茶风习之发展

1.社会经济与贸易繁荣促进茶业发展

北宋王朝的建立,由朋党专事权力斗争转变为政治上的不同政见之争,结束了唐末长期动荡的政治局面,为人民安居乐业和开展文化交流提供了保障,生产力与商品经济的发展使得社会经济进一步繁荣[5],手工业与作坊规模、制作技术以及农业生产等都远远超过前代。耕地面积扩大,使得茶叶产区不断扩大,不仅江淮一带的茶叶生产大为发展,连远在西陲的四川、云南等地也很可观,茶在内外市场上已执商品界牛耳,《宋史·食货志》载:“茶之为利甚博,商贾转致与西北,利尝至数倍。”

榷茶制度在中唐曾昙茶一现,未完全贯彻。为革除唐朝以来茶叶自由经营收取税制的种种积弊,从宋太祖起,逐步推出了茶叶官营官卖的榷茶制度,规定商人买茶必先到榷货务交纳钱帛,由榷货务发给票券(茶引),再到指定的山场兑茶,山场负责收取农户的茶叶。宋熙宁七年(1074)为规范茶马交易,诉诸立法,实行“茶马法”,设立“茶马司”,禁用铜钱买马,改用主要以茶换马。此外,榷场贸易在推动茶业发展中也扮演了重要角色。榷场是宋与周边各国在边境所设的互市市场,场内贸易由官吏主持,除官营贸易外,商人纳税、交牙钱、领得证明文件(关子、标子、关引等)后进行茶叶交易。在海外贸易方面,宋代的茶叶贸易从陆路扩张到中亚以西的地方包括大食(阿拉伯帝国)和东罗马帝国。海路贸易设置了广州、明州(宁波)、杭州、泉州四大外贸港口,从而贸易地域远及非洲、西亚、东南亚、日本、高丽。贸易政策有力地推动茶叶经济发展,促进了宋代饮茶文化的传播与普及[6]。

2.茶叶种植和加工水平进一步提高

据统计,宋代产茶地遍及如今的16 个省市区,总计101个州、府、军,约辖县500个。茶区从北纬33°左右的汉中附近扩展到北纬36°左右的山东邹平一带,出产日铸茶、双井茶等293 种名茶,比唐时增加约1 倍。“由于商品经济的发展,农业生产力和消费水平的提高,茶叶生产在唐宋有了突破性的进展。大致而言,唐茶产量约在600万斤,五代茶约略相近,宋茶则达1.6 亿斤水平。”[7]

宋代崇尚斗茶,“茶色贵白”,因而开始注重茶树栽培和品种的选择,侧重芽色和芽长。黄儒所著《品茶要录》中也有“有能出力移栽植之”之说,说明茶树或茶苗可移植。赵汝砺的《北苑别录》还记载了宋代在茶园管理中增加了深耕锄草技术,当时叫作“开畲”,其中桐茶可以间作,并指出种茶应以排水良好的肥沃阴坡为宜,须用丛播的穴播法。苏轼诗句“磋我五亩园,桑麦苦蒙璐。不令寸地闲,更乞茶子艺”谈到了用茶籽种茶的事,“细雨足时茶户喜”则记录了当时茶农在茶树种植方面的实践经验,茶树种植和管理水平提高使得宋代的茶叶单位面积产量和总产量均较唐代有了进一步提高。

在贡茶制作工艺上,传统的蒸青饼茶工艺在这一时期达到了炉火纯青的程度,并在南宋时期散茶生产日增一日[8]。《北苑别录》里详细记载了基本制茶过程:采茶、拣茶、蒸茶、洗茶、榨茶、搓揉、再榨茶再搓揉反复数次、研茶、压模(造茶)、焙茶、过沸汤、再焙茶过沸汤反复数次、烟焙、过汤出色、晾干。其中拣茶、榨茶、过汤出色是宋贡茶制作工艺在唐贡茶的基础上进一步精细化的表现[9]。此外,宋代官焙贡茶生产的中心从东向南转移,在福建建安设专门采制“建茶”的官焙,规模之大远远超过唐时阳羡和顾渚。贡茶品种也越发多样化,从丁谓创制的龙凤团茶,到仁宗年间蔡襄的精制小龙团,从神宗时的密云龙、哲宗时的瑞云祥龙到宣和、大观年间12 纲次41 品名,纲次不断变化,种类不断翻新,层出不穷。

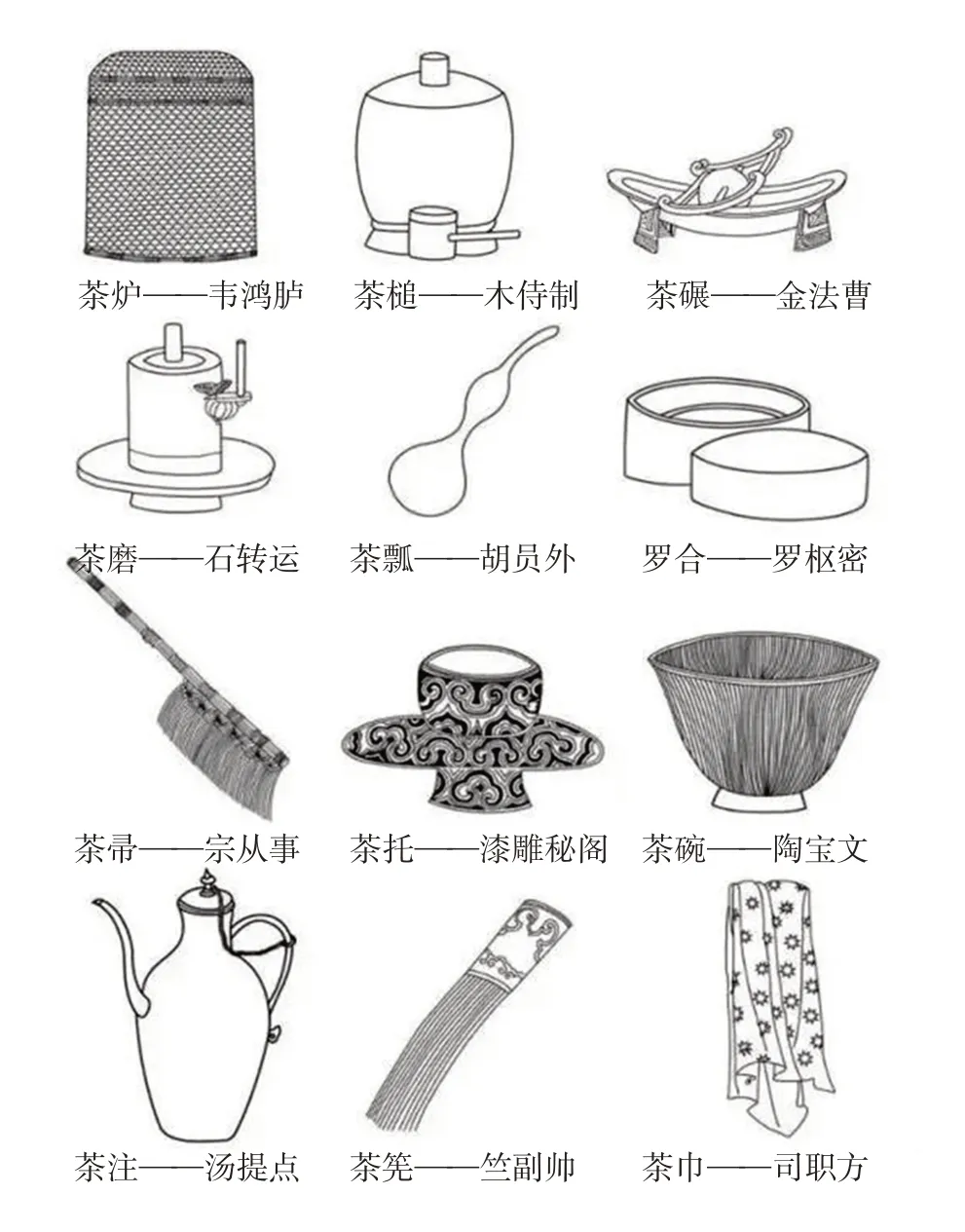

3.饮茶器具更加精巧多样

审安老人“十二先生”图

饮茶方式与茶器直接关联,唐代陆羽在《茶经·四之器》中归纳的茶器被世人作为一种定式称为“茶具二十四式”。将饮茶器具分为8 大类24 种29 件。唐代饮茶的陶瓷器具主要是瓷壶(亦称注子)、瓷碗,并崇尚金属制品,故陆羽云:“瓷与石皆雅器,性非结实,难可持久。用银为之,至洁,但涉于侈丽。雅则雅矣,洁亦洁矣,若用之恒,而卒归于铁也。”宋代茶具总体上要比唐代少些,尤其在以下4 个方面有变化:改碗为盏、改鍑为瓶、改竹夹为茶钤、改栟榈为茶筅[10]。宋代茶书《茶具图赞》中记载了12 件茶具:茶焙、冲钵、铜质茶碾、石制茶磨、瓢、筛罗、棕质扫帚、漆器雕木茶托、建盏、汤瓶、茶筅、茶巾。而蔡襄《茶录》中的茶具只有茶焙、茶笼、茶碾、茶罗、茶盏、茶匙、汤瓶等9 件。

茶碗或茶瓯发展到宋代变得精巧了许多,为达到斗茶的最佳效果,饮茶不用碗而用盏。形似斗笠,敞口细足者称“斗笠碗”;直口圆壁、圆底,外足低平,是一般直接就口者称“点茶小碗”;碗口有唇,有一圈切线者称“点茶碗”。宋代茶具的演变、发展还表现在茶具组成的简化和材料多样化这两点上。金属的茶具逐渐变少,人们更加倾向用陶瓷器皿饮茶,质地也更为精细,瓷茶具为适应斗试茶叶的需要,如盏托、茶壶的形制和色泽,在制作工艺上都得到一定的发展,迎来了前所未有的繁荣。

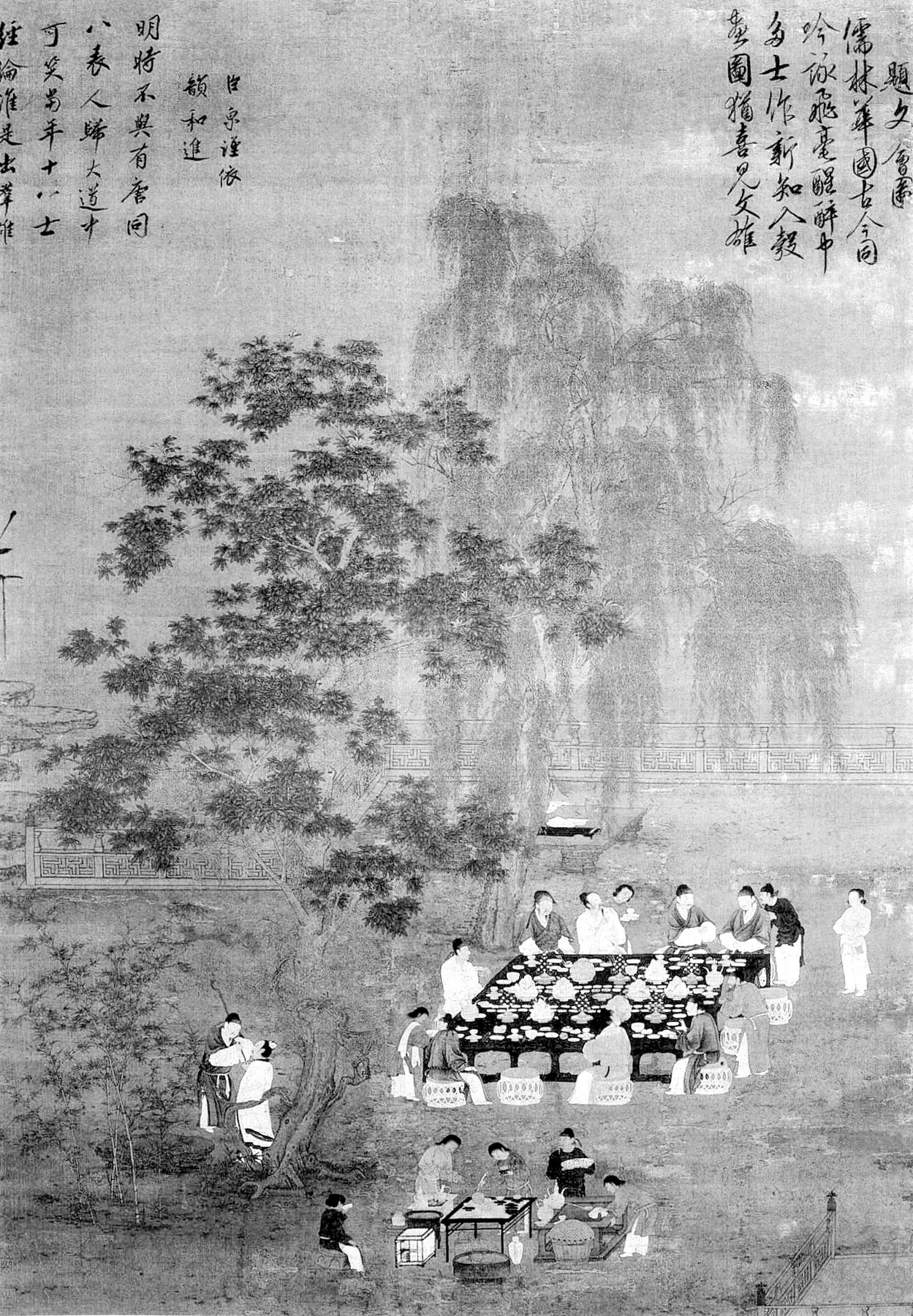

宋徽宗赵佶的《文会图》描绘了当时文人品茗雅集的场景

4.人文精神的超越

唐宋时期,士大夫与茶结下了深沉隽永的文人茶情,但帝王嗜茶数宋代最甚,特别是宋徽宗赵佶更是爱茶颇深,著有茶书《大观茶论》。宋代文人士大夫也都嗜好品茶,有所谓“天下之士,励志清白”之说,而且宋代重文治轻武功的国策,又使文人地位空前崇高,从而为茶诗词写作开创了一个别开生面、丰富多彩的新天地,茶诗歌、茶事书法与绘画数量远远超过唐诗。几乎所有宋代有名的文人墨客,如范仲淹、梅尧臣、欧阳修、苏轼、陆游等都有关于茶的绝美诗词作。另外,《宋代茶书考略》罗列唐代茶书有7种,宋代茶书多达20 种。宋代文人对茶的感悟,提升了茶与文人精神沟通的内涵,并使得廉洁、宁静、平和、清雅、淡泊、无争等茶的特定的精神内涵得以约定俗成,是对唐代茶饮文化的又一发展。

此外,斗茶之风的民间普及为茶馆业的兴盛奠定了基础,茶馆虽在唐代就已出现,但到宋代才真正发达起来。宋代茶馆的普遍发展充分表现民众饮茶习俗较前代尤盛,且茶馆形式和功能日趋复杂,以满足不同层次的消费需求。有的茶馆已开始注重多种经营,如在茶馆里卖其他食物,或在茶馆里开设旅店等。茶馆的振兴是经济生产力发展和民众对茶热爱的结果,反过来又进而刺激了饮茶文化的繁荣。

综上所述,唐宋是我国饮茶文化历史上的重要时期,随着种茶、制茶技术的进步,茶业得到迅速发展,茶饮从粗放煮饮升华成为精神性的品饮。茶叶作为饮料已从“旧时王谢堂前燕”而“飞入寻常百姓家”,成为人民生活不可或缺的必需品,唐“煎”宋“点”的饮茶风尚促进了饮茶习俗和方式的演变,也给明清乃至后代的饮茶文化提供了发展基础。