国内媒介与信息素养研究述评*

2019-03-18张淼

张淼

摘 要 论文对联合国教科文组织提出的“媒介与信息素养”(MIL)概念、内涵、法则、评估框架、发展战略、教育推广等内容进行了阐述与解读,对我国MIL研究状况进行了梳理。研究结果显示:MIL是动态发展的,其内涵与外延都必须与社会和技术的发展相适应,国内MIL研究要注重中国特色,分层次制定发展战略、规范评估指标体系、构建资源共享平台,注重信息素养教育改革。

关键词 媒介与信息素养 信息素养 媒介素养

分类号 G254.97

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2019.01.016

随着数字技术和网络传播的发展,学界关于信息素养(Information Literacy)和媒介素养(Media Literacy)的比较研究日益深入。联合国教科文组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,UNESCO)联合图书馆学、传播学、教育学等多个领域的学者对信息社会的素养内容进行了全面考量,从增强信息主体终身学习能力、促进社会发展的角度出发,提出了一个全新的涵盖二者并更加丰富的素养概念——“媒介与信息素养”(Media and Information Literacy, MIL),同时坚持媒介素养、信息素养和MIL的并行发展,将三者同归于传播与信息(Communication and Information) 领域,但分别列于媒介发展(Media Development)、获取知识(Access to Knowledge)、能力培养工具(Capacity Building Tools)主题之下,明确了三者的不同定位和平行关系。随着UNESCO的研究和推广,MIL逐步得到了广泛认可,素养教育的内涵也不断得到发展。

1 信息素养、媒介素养与MIL

“媒介与信息素养”概念的产生是以信息素养和媒介素养的发展为基础的。1974年,美国学者Paul Zurkowski提出“信息素养”概念,强调利用信息解决问题的能力。传统的信息素养教育包含了对信息主体信息观、信息知识和技能的综合培养,是一种关于信息利用能力的教育。“媒介素养”是受众对各种媒介信息获取、分析、评估和传播能力以及利用媒介信息实现自我发展和促进社会进步的能力[1]。媒介素养更强调信息主体能适应技术的更新,对不断发展的媒介具备批判与解读能力。数字技术和网络的发展,促成了全媒体环境的形成,信息存在形式和媒体形态都趋于多元化,呈现出智能、移動和全息的特征,信息的交流、传播、表达变得更加自由,能够理性判断选择媒介和信息、利用信息促进个人和社会发展变得尤为重要。正是在这样背景下,UNESCO提出MIL概念,将其定位在传播与信息领域下,因侧重点不同而与信息素养、媒介素养保持各自独立和并行发展,引发了学界的广泛关注和探讨。

UNESCO在莫斯科宣言中指出:MIL以尊重人权为前提,是一种能够创造性地、合理合法地获取、分析、评价、使用、生产和传播信息与知识的综合能力(包含知识、技能、态度)。媒介与信息素养包含基础素养、信息素养、媒介素养、数字素养、信息通信技术(Information and communication technology, ICT) 素养等多种素养内容,具有MIL的人能在生活、工作和社会活动中利用不同的媒介、信息源和信息渠道,他们知道需要什么信息、何时需要信息和信息作何用处,并知道信息在哪里、如何获取信息;了解是谁创建了信息、为什么创建信息以及各种媒介、信息提供者、信息保存机构各自的社会角色、责任和功能[2]。与以往的素养概念相比,MIL摒弃了单一素养的片面性,更加强调批判性思维和对媒介信息的解读能力,强调素养与个人终身学习相适应,并最终有益于知识社会的发展。

2 MIL核心内容

UNESCO在巴黎会议上正式提出“媒介与信息素养”概念,之后多次召集全球信息科学、传播学、教育学等领域的学者,在MIL关键内容上进行研讨并达成共识,出版了四个重要出版物:《媒介与信息素养课程方案教师用书》(2011),《媒介与信息素养策略与战略指南》(2013),《全球媒介与信息素养评估框架:国家战备与胜任力》 (2013)和《媒介与信息素养五大法则》 (2017),对MIL的概念、基本法则、核心要素、能力要求指标、MIL教育、MIL推广策略等一系列相关问题进行阐释,为不同国家或地区实施MIL计划提供了宏观指导。

2.1 MIL概念内涵

2013年UNESCO发布《全球媒介与信息素养评估框架:国家战备与胜任力》,将MIL正式定义为“MIL是公民能够以批判、道德与有效的方式,运用多种工具去存取、检索、理解、评估、使用、创造和分享各种形式的信息与媒介内容,并融入个人、职业、社会行动的综合能力。”[3]从以上表述可以看出,MIL是涵盖多元素养因素的一个独立概念,强调信息主体要具备对媒介和信息进行辨识选择的批判性思维,要具备获取、评估、使用和创造信息的综合能力,其“能力培养工具”的主题定位也进一步强调了MIL的素养教育功能。

2.2 MIL五定律

2017年2月,UNESCO发布《媒介与信息素养五大法则》[4]:法则一,信息传播者、图书馆、媒介、科技、互联网以及其它形式的信息提供者应用于批判性的公民参与和可持续发展。他们享有同样的地位,而且没有一个比其它更与媒介信息素养相关或应被视为如此;法则二,每个人都是信息或知识的创造者,并携带自己的消息。他们必须被授予获取新的信息或知识和表达自己的权利,男性与女性都应具备媒介与信息素养,媒介与信息素养亦是人权的纽带;法则三,信息、知识与消息并不总是价值中立,或始终免受偏见影响,任何对媒介与信息素养的概念化、使用和应用都应保证上述事实对所有人都是透明可懂的;法则四,每一个人都想知晓与理解新的信息、知识与消息,并与外界进行交流,即使她/他并没有意识到、承认或表达过,她/他的权益也绝不应受到侵害;法则五,媒介与信息素养并不能即刻习得。它是一个动态的具有生命力的经历与过程。只有当这个学习过程包括知识、技能与态度,涵盖进人权、评估、使用、生产、信息的传播、媒体和技术内容时它才能称为完整。五大法则体现了UNESCO所倡导的公众参与和人权要义,明确了MIL民主、自由、批判性思维、终身习得等特征,指出MIL是人类在现代信息社会中工作、生活所必备的综合素养,对新闻传播、图书馆等相关领域的发展具有导向性意义。

2.3 MIL能力评估

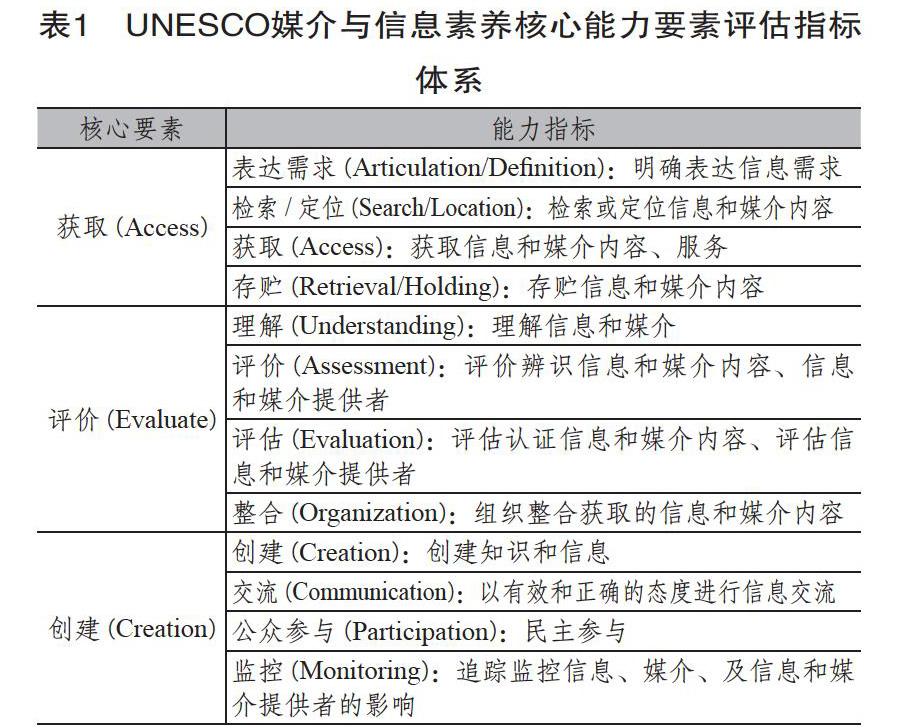

由于MIL不仅与个人学识和能力相关,也与政治、经济、文化、技术等社会情境相关,UNESCO从宏观和微观两个层面构建了MIL评估框架。其中,MIL的宏观评估包括MIL教育水平、MIL政策、媒介和信息提供、媒介和信息内容获取与利用和公民社会五个要素,微观层面则通过一个MIL能力矩阵(MIL Competency Matrix)来构建MIL能力评估指标框架,这个矩阵的主要构成要素是MIL元素、MIL主题指标、MIL能力、表达能力和熟练程度。获取(Access)、评价(Evaluate)、创建(Creation) 是MIL能力的三个重要组成要素,UNESCO围绕这三大要素提出了12项评估指标(见表1)[3],并进一步细化为113 项表现准则,确定了每一项要求的熟练程度等级(初级、中级、高级),形成了MIL能力评估框架。“获取”“评价”和“创建”这三大核心要素突出体现了MIL所关注的媒介和信息解读能力、信息获取技能和促进发展的中心思想。

2.4 MIL教育

MIL包含了支持人类可持续发展的核心素质,UNESCO在多个文件中强调MIL习得应贯穿于个体工作、学习和生活的始终。《媒介与信息素养课程计划(教师用)》[5]设计了正式教育和非正式教育两条途径,全面覆盖不同受众群体,并认为师资培养是首要环节。围绕“民主对话和社会参与背景下对媒体和信息的知识与了解、对于媒体文本和信息源的评估、媒体和信息的生产与使用”三大主题构建了MIL课程框架,提出9个核心模块作为课程核心内容,即:公民权、言论自由和信息自由、信息近用、民主话语及终生学习;理解新闻、媒介和信息伦理;媒介和信息表达;媒介和信息语言;广告;新媒体与传统媒体、互联网的机会和挑战;图书馆信息素养和技能;大众传播、MIL 和学习。针对教学实践提出了专题研究、问题导向、案例分析、文献研究、翻译、模拟实践等具体方法,启动联合国教科文组织开放教育资源平台(www.unesco.org/webworld/en/oer),有效实现了MIL的开放共享和交流。

3 MIL国内研究概述

在MIL概念引入国内之后,我国的素养研究呈现出更加丰富的局面。一方面,信息素养、媒介素养的研究仍沿着各自的路线进行,并不断融入新的内涵;另一方面,多元素养的有效融合成为新的研究热点,MIL作为独立概念的研究逐步有序展开。

3.1 国内MIL研究进程

UNESCO明确MIL概念之前,国内的相关研究有信息素养和媒介素养两个分支,这两个主题因理论源流与实践取向的不同而分别带有强烈的信息科学和传播学的学科属性。信息交流的一个重要环节是媒介传播,因此多数学者在研究的过程中都考虑到了两者的相互融合。随着媒介与信息环境的快速变化,也出现了“媒介信息素养”这样的术语。比如,1999年卜卫《当代青少年的必修课——提高媒介信息素养》一文的标题明确使用了“媒介信息素养”这一术语,但文章是以青少年“媒介教育”为主要研究对象,提出我国媒介教育内容的假设[6]。2004年,蔡琪认为媒介信息素养与媒介社会素养构成了媒介素养教育的完整内容,其中“媒介信息素养”只是媒介素养的微观层面[7]。2009年孙文彬在其硕士学位论文《媒介素养内涵演变与发展研究》中提出“媒介信息素养”是媒介素养在数字时代发展的新阶段,是公众能够自主地“批判与解读、选择与欣赏,实现知识的共享与交流”的素养[8]。这些学者使用“媒介信息素养”术语的落点基本还是媒介素养的内容,与UNESCO倡导的MIL内涵明显存在着本质差异。

2012年,香港学者将MIL概念正式引入内地,内地以高校为主体逐步展开了对 MIL 的研究,产生了融合多元素养、改革信息素养教育的思考和实践。2012年,王芩将MIL定义为“对媒介信息的选择、判断、解读、批判的能力,创造和传播信息的知识与技巧,利用媒介资源实现自我完善和自我发展的能力。”[9]2013年,胡翠丽在学位论文中首次描述了UNESCO的MIL概念及教师培训课程,认为MIL是媒介素养在现代媒介和信息环境下的发展[10]。2014年是国内MIL研究的转折点:首先,2014年9月27日,UNESCO發起的“联合国教科文组织-联合国文明联盟媒介信息素养与跨文化对话大会”(Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue Week, MILID Week) 在清华大学举行,会上发布了《2014 联合国教科文组织全球媒介信息素养与跨文化对话学术报告》 《在罗马办报:华人圈媒介信息与跨文化表达》两份报告,以及在线多媒体和跨文化媒介信息素养教学工具,将MIL正式呈现给国内学术界。其次,武汉大学信息管理学院完成了UNESCO发起的国际媒介和信息素养调查——大学生研究习惯和行为调查项目(International Information and Media Literacy Survey: Survey of the Research Habits and Practices of University Undergraduates, IMILS)中国大陆地区的调查,基本掌握了我国大学生信息和媒介素养的典型特征,找出了问题所在,提出强化高校图书馆MIL教育职能、充实媒介工具、信息伦理和信息法律等教学内容的应对策略,认为构建信息和媒介素养指标是国内MIL发展的下一个关键环节[11],为MIL的推广提供了重要参考。

自此,MIL开始作为一个区别于媒介素养和信息素养的独立概念出现在国内的学术文献中,在此之前图书馆学和传播学领域关于信息素养、媒介素养在新的技术和文化情境下的模糊交融也逐渐清晰起来。

3.2 国内MIL研究概况

3.2.1 MIL定位

国内关于MIL的定位出现了以下两种观点:有些学者认为在新的传播环境下,MIL是信息素养教育发展的新内容,信息素养教育类课程应该“涵盖‘21世纪素养所提到的诸项内容” [12],包括MIL、数据素养、视觉素养等。另一种观点将MIL作为一个独立概念进行阐释,认为MIL是多元素养因素融合的产物。吴文涛和张舒予从社会学、系统论和心理学的角度认为MIL是媒介素养、信息素养、数字素养等相互关联的多个组成部分共同形成的综合素养,赋予人们关于媒介和信息的基本权力,是使个体分析、创造和实践能力协调发展的成功智力,并认为MIL完全且必须通过后天教育来逐步培养[13]。黄丹俞指出MIL是“现阶段基本素养、信息素养、媒介素养、数字素养、ICT 素养及其他素养中共同的部分强化,差异部分整合优化”的一种多元素养[14]。从发展的角度来看,技术和人文环境的变化对个体提出了更高的素养要求,人的发展需要具备的综合素养涵盖了知识、技术、道德等内容,MIL在意识、知识、技术、道德、能力等不同层面的要求体现了与之相关的不同素养因素,不能简单等同于信息素养或媒介素养的延伸,三者分别侧重于技能、思维和综合发展,应保持并行独立和恰当融合。

3.2.2 MIL推廣

国内MIL研究起步较晚,近两年才有了较系统的研究。黄丹俞对MIL的源起、发展、概念阐释、定位、评估框架、推广策略、教育等核心内容进行了全面梳理[15]。吴淑娟将信息素养、媒介素养、MIL作为三个独立概念做了详细比较,认为MIL“侧重促进受众对信息和媒介的批判性理解以及提高信息和媒介在日常生活和社会中的地位,提供了融合媒介素养和信息素养的理论和实践路径,超越了单个概念的内涵。”[1]陈阳对MIL的五条法则进行了详细的解读,认为“MIL五定律”是阮冈纳赞图书馆学五定律的衍生和发展,并从图书馆学的视角阐释了“MIL五定律”对媒介信息义务、信息权利、信息价值和信息技能发展的规范和引导,认为MIL着力点在于促进个体认知的批判性与个人发展的可持续性[16]。

UNESCO对MIL的阐述和所公布的相关策略、评估框架、教师课程框架、开放资源等为不同国家、地区、机构制定实施MIL计划提供了宏观层面的指导,我国学者在解读MIL的基础上,提出了具体的本地化操作方案。比如在媒介素养评估指标体系设计上,我国以往的研究一致认同媒介接触、认知、参与和使用是评估的一级维度,但对不同媒介素养评价维度的内涵理解和进一步细化却存在较大差异,这直接导致了大多数研究成果不具备可比性。李金城在文献梳理的基础上,借鉴UNESCO的MIL评估指标体系,聚焦我国媒介素养研究所关注的评估与创建维度,设计了大学生媒介素养测量模型及量表,他尝试从总体构架上规范媒介与信息素养的评估,将“获取”与“评估”设定为单维度的潜变量,由对应具体条目直接测量,而“创建”则细化为合成、参与和交流三个二级维度,每个二级维度由若干条目进行测量[17]。这个设计的可贵之处是其体系及条目的设计与筛选都是以 MIL 的评估框架及具体表现标准为基础的,克服了以往研究中的随意性,强调了评估体系的整体规范,并将这种规范和标准细化到了各个维度和条目,为后续研究的深入开展提供了可能性。

3.2.3 图书馆研究的新方向

随着全媒体信息环境的形成和发展,图书馆现有的教育和服务功能应有所改变,从跨学科的视角寻求多元素养融入的切入点,重新构建学科体系,注重提高图书馆层面的服务胜任力,实现素养教育与服务实践的有效融合。

我国学者从教育、服务、职能等方面探讨了图书馆信息素养教育引入MIL内容的责任与义务,认为带有强烈图书馆烙印的信息素养仍应是图书馆学界研究的主要对象,但应当从跨学科的视角理性辨识媒介素养、ICT素养、数字素养、MIL、元素养(Metaliteracy)等概念,丰富完善信息素养教育的内容和方式。也有学者认为在MIL推广过程中,图书馆领域有责任承担MIL教育的顶层设计,比如构建MIL课程框架、设计MIL评估体系、分层开展多样化教育,搭建MIL教育资源平台等[18]。图书馆是提供信息服务的机构,基于MIL素养理念改进图书馆工作为使国内研究出现了新的研究热点,比如:将多元素养元素融入图书馆服务工作,提高图书馆服务胜任力;推动素养教育与服务实践的有效融合,通过多样化服务引导用户主动参与信息过程、提升信息用户获取、评估、表达、创造、传播媒介与信息内容的综合能力;注重提升图书馆专业人员的职业素养、强化图书馆员的咨询力度和服务质量;改进图书馆素养教育课程和教学方式,强化新媒体、信息安全、信息伦理、民主参与等内容。

4 结语

MIL以信息素养和媒介素养为核心,与信息与媒介之外的多种因素亦相互关联,单单从某一学科去考量MIL未来的发展都将导致片面性的结果。UNESCO在酝酿到推广MIL的整个过程中,始终强调MIL是动态发展的,其内涵与外延都必须与社会和技术的发展相适应,才能最终实现与终身教育、可持续发展的无缝链接。

国内关于MIL的研究尚处于起步阶段,应当在UNESCO研究成果的基础上,探寻与中国人文特色相适应的发展方案。第一,制定发展战略,确定MIL宏观层面的发展目标及微观层面的发展计划,分阶段分层次进行推广。确定MIL的管理层,向相关机构或政府部门推广MIL理念,寻求政策和经济保障。同时也要考虑到不同群体的基本特征,设计更具可操作性的方案。第二,规范评估指标体系的总体设计,明确不同维度指标的基本条目和评定等级,为不同领域或层面的评估提供参考依据,为后续研究获取有效数据打好基础。第三,搭建交互平台、整合MIL教育资源,使相关人员可以共享开放课程、及时了解国内外前沿动态、获取专业咨询服务、分享研究或实践经验。第四,MIL教育是MIL习得的重要措施,因此既要将MIL教育纳入正式教育的范畴,设计科学的课程体系和教学方法,也要关注非正式教育的开展,使之贯穿于个体学习和发展的始终;既要注重受众教育,强化其信息选择的理念、理性和技巧,也要强调教师媒介信息知识和技能的更新。第五,承担信息素养教育和信息服务职责的图书馆应当充分利用自身的资源和专业优势,在MIL推广过程中发挥重要作用。

参考文献:

[1]吴淑娟.信息素养和媒介素养教育的融合途径:联合国“媒介信息素养”的启示[J].图书情报工作.2016(2):69-75.

[2]UNESCO.The Moscow Declaration on Media and Information Literacy[EB/OL].[2018-01-03].http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/Moscow_Declaration_on_MIL_eng.pdf.

[3]UNESCO.Global Media and Information Literacy Assessment Frame-work: Country Readiness and Competencies[M/OL].Paris:UNESCO,2013:52-60[2017-12-25].http://10.1.0.170/files/2071000000F47CA7/unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224655e.pdf.

[4]联合国教科文组织.媒介与信息素养五大法则(中文翻译版)[EB/OL].[2018-01-05].http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/mil_five_laws_chinese.png.

[5]UNESCO.媒介信息素养课程方案(教師用)中文版[M/OL].Paris:UNESCO,2011:13-50[2017-01-20].http://10.1.0.170/files/6222000000F46257/unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971C.pdf.

[6]卜卫.当代青少年的必修课:提高媒介信息素养[J].百科知识,1999(3):41-42.

[7]蔡骐.信息时代与媒介素养[J].新闻与写作,2004(11):28-29.

[8]孙文彬.媒介素养内涵演变与发展研究[D].合肥:中国科学技术大学,2009:22-23.

[9]王芩.微博时代高校图书馆开展大学生媒介信息素养教育研究[J].情报探索,2012(3):94-96.

[10]胡翠丽.高中信息技术作品制作课中媒介素养教育研究[D].南京:京师范大学,2013:14-15.

[11]张晓娟,李淑媛,张寒露.我国高校学生信息和媒介素养现状调查和分析[J].图书情报知识,2014(5):49-57.

[12]黄如花,白杨.MOOC背景下信息素养教育的变革[J].图书情报知识,2015(4):14–25.

[13]吴文涛,张舒予.媒介与信息素养”的多视角解读[J].新闻战线,2015(2):40-41.

[14]黄丹俞.图书馆阅读推广中的素养认知与提升[J].图书馆理论与实践,2016(5):8-12.

[15]黄丹俞.UNESCO倡导与发展媒介与信息素养述评[J].图书馆,2016(1):92-97.

[16]陈阳.媒介与信息素养五定律”解读及思考[J].图书馆建设,2017(7):4-8.

[17]李金城.媒介素养测量量表的编制与科学检验[J].电化教育研究,2017,38(5):20-27.

[18]周军.面向媒介和信息素养教育的公共图书馆服务创新[J].图书馆学刊,2014,36(11):73-75.

张 淼 西藏民族大学图书馆副研究馆员。 陕西咸阳,712082。

(收稿日期:2018-02-07 编校:谢艳秋)