公众参与的行为选择模型研究

2019-03-06代凯

摘 要:推动公众参与是践行党的十九大提出的“打造共建共治共享社会治理格局”目标的重要举措。在实践中,地方政府对公众参与有着不同的行为选择。基于理论分析和实践观察,本文运用决策控制权的理论模型,通过多案例研究对这一理论模型进行了实证分析。分析发现,在某一公共议题中,地方政府的决策控制权受到来自社会压力、科层规则和政府收益三个方面因素不同程度的影响,地方政府追求在上述约束条件下的决策控制权最大化,由此决定了对公众参与有着或主动、或审慎、或被动的不同行为选择。

关 键 词:公众参与;政府行为;决策控制权

中图分类号:D621.5 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2019)02-0001-09

收稿时间:2018-12-10

作者简介:代凯(1988—),男,山东兖州人,广东行政学院行政学教研部副教授,博士,研究方向为公共管理。

基金项目:本文系广东省哲学社会科学“十三五”规划学科共建项目“旧城改造中公众参与的困境与对策研究”的阶段性成果,项目编号:GD16XZZ02;中共广东省委党校(广东行政学院)2018年度一般课题“共建共治共享视角下推进旧城改造工作研究”的阶段性成果,项目编号:XYYB201809。

习近平总书记在党的十九大报告中指出:“打造共建共治共享社会治理格局。加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”。[1]推动公众参与是践行党的十九大提出的“打造共建共治共享社会治理格局”目标的重要举措,也是推动政府公共决策科学化和民主化的重要方式。改革开放40年尤其是进入21世纪以来,我国各地政府开展了形式多样的公众参与活动,公众参与实践呈现出一片繁荣的景象。但值得注意的是,地方政府对公众参与有着不同的行为选择。具体而言,地方政府在某一公共议题中可能选择让公众参与也可能选择不让公众参与,可能选择某种公众参与机制也可能选择其它公众参与机制。那么,如何解释地方政府对公众参与的不同行为选择?这些行为选择背后蕴含着怎样的逻辑?笔者认为,对上述问题的探讨是公众参与领域研究必须回答的基本问题和关键问题,不仅有助于理解我国诸多的公众参与实践,更有助于从政策完善的视角提供有针对性的建议。

一、公众参与实践的全景素描

近年来,公众参与各种实践活动在我国的发展可以说是日新月异。笔者从国家/政府与社会/公众两种角度来审视这种变化。从自上而下视角看,首先,中央政策文件为公众参与的发展奠定了基调。自党的十六大报告首次提出“扩大公民有序的政治参与”以来,党的十七大、十八大和十九大报告均对此予以重申和强调,这就为公众参与的发展提供了最坚实的政治基础。其次,相关法律法规为公众参与的发展提供了保障。在国家层面,《中华人民共和国环境影響评价法》《中华人民共和国城乡规划法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》等法律法规、部门规章对相关领域公众参与的原则和方式均作出了明确规定。在地方层面,包括《青岛市规划局公众参与城市规划管理试行办法》《广州市规章制定公众参与办法》《甘肃省公众参与制定地方性法规办法》等在内的一些地方性政府规章相继出台并进一步细化了公众参与的程序和途径。再次,地方政府创新为公众参与的发展注入了动力。[2]在政府绩效管理领域,沈阳、珠海、广州、杭州、南京等城市相继开展了市民评议政府活动;在公共预算领域,以浙江温岭为先导,“参与式”预算陆续在江苏无锡、上海闵行、黑龙江哈尔滨等地施行。此外,不少地方政府还开创了一些具有中国特色的公众参与形式,如温岭民主恳谈、南京市民论坛和杭州开放式政府决策等。公众参与已成为发展社会主义民主政治的重要手段和显著特征。

从自下而上视角看,首先,社会主义市场经济发展与单位制变革释放了公众的自主活动空间,激发并促进了公众权益意识、法治意识和参与意识的增强。[3]与传统方式不同,当前,公众利益表达与维权行动呈现出明显的理性化色彩。无论是农民、农民工等弱势群体,还是新兴的城市中产阶级,这些群体越来越善于利用法律的武器,采取“依法”“以法”或打法律“擦边球”等方式进行组织化的集体行动。[4]其次,不同社会群体的声援和相关社会组织的介入增加了公众参与的有效途径。人大代表、政协委员、专家、学者、律师、社会公共知识分子等群体依靠自身的身份资源和专业知识,促成了很多的社会问题进入政策议程和实现政策转化。[5]社会组织的发展壮大,一方面能够使其自身成为一种新的力量参与到公共决策制定过程中,另一方面也有利于将分散化的个体利益协调并整合起来,从而使组织化的公众参与行动成为可能。[6]再次,媒体的报道、传播和监督扩大了公众参与的社会影响,推动了公共事件从公众议程向政府议程的转变。媒体驱动是公众参与的重要特征,媒体的持续关注使得某一地区性事件逐渐演变成全国性事件并最终使其进入政府议程变得可能。[7]随着网络论坛、微博、微信等新媒体和自媒体的兴起与发展,公众发表观点意见、参与公共事件讨论的渠道更为便捷,公共事件的传播更为迅速。公众参与日益成为公众维护合法权益和介入公共事务管理的有效方式。

总之,政府的开放回应、公众的自觉理性、制度的建立完善和社会的引领监督,为公众参与的发展提供了生长点和动力源。公众参与“在高层的合法性诉求与民间的充权诉求的双向拉动下,呈现出需求全面高涨的局面”。[8]自上而下和自下而上力量的相互激荡共同促进了我国“新公共管理运动”的兴起与发展。然而,在繁荣的公众参与实践背后,一些现象值得我们深入思考:首先,公众参与更多地发生在政府管理的某些领域或公共决策制定的某些议题中,例如公众参与环境影响评价、政府绩效评估等,而其它领域或议题的公众参与实践并不普遍和活跃;其次,在一些政府管理领域或公共决策制定程序中,有些地方政府允许公众参与而有些地方政府则不允许,或者地方政府采用的公众参与机制并不统一;再次,地方政府的一些决策由于公众采取“集体行动”而中止或修改,政府被迫允许公众参与决策制定,这一现象在近年来发生的一系列“邻避冲突”事件中尤为常见。那么,地方政府为什么会对公众参与有着不同的行为选择?如何从理论上对这些现象给出一个系统完整的解释?这是学术研究应当回答的问题,也是实务界需要解答的问题。

二、政府对公众参与的行为选择模型构建

政府决策是指“政府选择做与选择不做的事情……涉及调节个体行为、构建官僚体系、分配利益、征税,或者同时完成这些事务”。[9]从狭义角度看,政府决策一般是指政府对某一具体政策议题或事项的决定,如某一地方政府决定实施某些政策禁令或开展某项市政工程建设。从广义角度看,政府决策意味着政府在行使公共权力、履行行政职能中所作出的各种行为。西蒙认为,“所有行为都是从行动者及其可以施加影响和权威的人可能采取的所有行动方案中,有意无意地选择特定行动的过程”。[10]在西蒙看来,行动者的行为选择即意味着决策。基于此,笔者将政府对公众参与的行为选择视为一种广义上的政府决策,并从政府决策的角度分析影响政府行为选择的微观基础。

决策的因素包罗万象,那么,有哪些因素影响了政府对公众参与的行为选择?不同研究者从不同视角对这一问题进行了研究。[11]有研究认为,影响政府对公众参与行为选择的因素包括多个方面。从政府内部的影响因素来看,这些因素主要包括:⑴机构规则设置。调查研究发现,缺乏组织授权使得官员没有能力对公众诉求进行回应,相应组织规则的缺失造成官员很难在决策制定过程中采纳公众参与方式。[12]⑵组织问题情境与任务要求。以温岭“参与式”预算试验为例:有学者认为,财政危机是促使政府接受通过民主恳谈实施“参与式”预算的主要原因;[13]在北京酒仙桥投票拆迁案例中,当地政府引入公众参与的主要原因缘于上级政府布置了限时拆迁的任务,政府在保持社会稳定的前提下为完成这一任务不得不采用投票的形式[14]。从政府外部的影响因素来看,这些因素主要包括:⑴利益相关者及其行动。有研究认为,受政府决策直接影响的利益相关者采取的行动和施加的压力是政府被迫允许公众参与的重要原因。[15]⑵媒体与社会舆论。有研究发现,利益受损的公众借用传媒的力量,促成局部事件的公共化、议题化,形成本利益群体的支持结构网络,进而迫使政府开放公众参与渠道并影响决策结果。[16]如在广州恩宁路改造过程中,当地居民借用媒体营造舆论氛围,取得了较好效果,从历史文化保护的视角赢得了社会网络的支持,使得政府不得不开放公众参与的渠道。[17]

基于以上分析,笔者将影响政府对公众参与行为选择的因素概括为以下几个方面:(1)社会压力。社会压力是指利益相关者对政府管理和决策制定产生的影响力,主要包括直接利益相关者行动、间接利益相关者行动和社会关注程度。杜鲁门提出,相关群体在多种因素的作用下会形成特殊的利益集团,“为了达到它们的目的和要求,政治利益集团寻求接近这些政府机构中重要的决策环节”。[18]更多情况下,政府管理和决策制定并非完全出自政府机构内部成员所为,而是不同利益群体之间博弈的产物。⑵科层规则。科层规则是指存在于政府机构内部并作用于地方政府行为选择的一系列正式规定,主要包括有关公众参与的法律、法规、规章、文件等。科层规则对政府的影响不言而喻,正如韦伯所指出的那样,政府组织的显著特征是其行为受到科层规则的严格约束;遵循等级制的原则,下级机构和人员要受到上级机构或人员的控制与监督;“以书面形式阐述和记录下来的行政法令、决议和规则,即使在口头讨论时就已经是规则了,甚至已经有了强制性”。[19]⑶政府收益。政府收益是指地方政府或职能部门在特定情境下行为选择的经济社会收益,主要包括公众参与的成本、公众参与的收益和社会稳定的风险。尼斯坎南认为,政府机构并非完全按照公共意志或公共利益行使职权,官员自身有其个人层面的利益追求。[20]在开展公众参与的过程中,政府定会考虑其行为选择后的收益情况,作出利益最大化的选择。

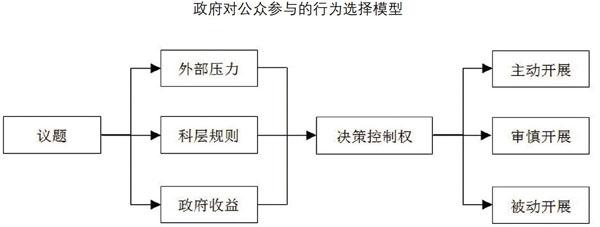

周雪光基于经济学不完全契约和新产权理论,提出我国政府内部权威关系的控制权模型,用以分析各类政府治理模式和行为方式。[21]这一理论模型不仅适用于研究政府内部上下级之间的关系,而且适用于探讨政府与公众之间的关系。笔者从组织决策的视角将这一理论模型提炼为“决策控制权”。所谓“决策控制权”,是指地方政府在某一公共议题中所拥有的实际决策控制权力。正如政府追求约束条件下预算最大化的理论分析一样,通常情况下,地方政府追求约束条件下的决策控制权最大化,而社会压力、科层规则和政府收益三个变量的不同组合决定了政府决策控制权的大小,进而使得政府对公众参与呈现出不同的行为选择。政府对公众参与的行为选择模型见下图所示。

在某一公共议题中,地方政府的“决策控制权”受到来自社会压力、科层规则和政府收益三个方面因素不同程度的影响。通常情况下,地方政府会追求在上述约束条件下的“决策控制权”最大化,由此决定了对公众参与有主动开展公众参与、审慎开展公众参与、被动开展公众参与的三种不同行为选择。

三、案例分析与比较

依据议题涉及的利益相关者数量及其利害相关程度,可以将政府管理和决策制定划分为“大量——间接”利益相关者型、“少量——直接”利益相关者型以及“少量——直接”和“大量——间接”利益相关者结合型三类,其中每一类对应不同的公众参与实践。如在“大量——间接”利益相关者型中,主要涉及城市规划、行政规章制定等议题,政府采用公示、征询意见建议等方式开展公众参与活动;在“少量——直接”利益相关者型中,主要涉及城市房屋拆迁、农村土地征用等議题,政府采用调查问卷、征询意见建议、座谈会等方式开展公众参与活动;在“少量——直接”和“大量——间接”利益相关者结合型中,主要涉及垃圾焚烧厂、化工厂、核燃料加工厂建设等议题,政府采用公示、征询意见建议、环境影响评价、社会稳定风险评估等方式开展公众参与活动。根据上述划分,结合本文构建的理论模型,将政府对公众参与的行为选择划分为高度决策控制权——主动开展公众参与、中度决策控制权——审慎开展公众参与和低度决策控制权——被动开展公众参与三种类型,并通过案例对不同模式进行分析。

(一)高度决策控制权——主动开展公众参与

高度决策控制权——主动开展公众参与类型是指在某一公共议题中,地方政府对公众参与拥有较大的自由裁量权,可以自主选择不同的公众参与机制。高度决策控制权——主动开展公众参与类型一般适用于涉及人口数量较大、没有明显的直接利益相关者的议题(如城市规划、行政规章制定等),普通公众对参与决策制定的动机不强、热情不高,而地方政府对公众参与通常持一种相对中立或积极的态度。在这一类型中,地方政府对议题的最终决策制定拥有很大的权力。

典型案例:广州市白山村村庄规划公众参与案例。白山村是广州市26个首批美丽乡村试点创建村之一。2012年6月,当地政府对白山村美丽乡村示范村庄进行规划编制,与以往“墙上挂挂,领导画画”的规划编制不同,在白山村美丽乡村示范村庄规划编制过程中,当地政府和规划设计单位严格遵循土地利用总体规划,积极回应村民合理意愿,通过问卷调查、访谈、公示、规划宣讲、投票表决等形式先后4次征求村民意见,得到了村民的高度认可。2012年11月,《白山村美丽乡村示范村庄规划》获广州市政府审批通过。

(二)中度决策控制权——审慎开展公众参与

中度决策控制权——审慎开展公众参与类型是指在某一公共议题中,地方政府设置某种公众参与机制允许公众参与,这一机制通常是政府在与公众多次博弈后而理性选择的结果。中度决策控制权——审慎开展公众参与类型通常发生在涉及某一范围内的特定人群、有显著的直接利益相关者的议题(如城市房屋拆迁、农村土地征用等)中,受政府决策影响的直接利益相关者拥有强烈的参与动机和热情,地方政府则对公众参与持一种既积极又消极的矛盾态度。在这一类型中,地方政府对议题的最终决策制定权是不确定的,在很大程度上取决于同公众协商的结果。

典型案例:广州市源溪地块旧城改造公众参与案例。源溪地块位于广州市荔湾区南源街,地块内危房多、建筑物年份较远、街巷狭窄、市政设施落后、居民居住环境差,亟待改造。作为广州市旧城改造首个试行“两轮征询制”的项目,2009年12月31日,当地政府开始对区域内居民就源溪项目开展首轮征询,截至到2010年5月28日,共征询1296户居民,其中同意改造的有1172户,占总户数90.43%,顺利迈过了首轮征询“同意户数须超九成”的门槛,在2010年6月下旬正式开始签约工作,并在2010年11月底前完成了第二轮民意征询。

(三)低度决策控制权——被动开展公众参与

低度决策控制权——被动开展公众参与类型是指在某一公共议题中,地方政府受制于来自科层组织外部的社会压力,被迫允许公众参与决策制定。低度决策控制权——被动开展公众参与类型中所包含的议题(如垃圾焚烧厂、化工厂、核燃料加工厂建设等)虽然只涉及某一范围内显著的利益相关者,但由于其可能造成的环境污染或安全风险,往往会引起更大范围内间接利益相关者的关注。公众出于自身利益和安全的需要,对参与决策制定拥有强烈的动机和热情,但地方政府出于经济利益等多方面的考虑而希望尽可能减少公众参与。在这一类型中,地方政府对议题的最终决策制定权可能因为公众的“集体行动”而受到很大限制和影响。

典型案例:广东省鹤山市核燃料加工厂建设公众参与案例。2012年2月,中核集团决定在全国选址建核燃料厂,鹤山市击败40多个竞争对手后脱颖而出,双方计划在鹤山市址山镇兴建中国东南沿海第一座核燃料加工厂——龙湾工业园项目。2013年3月至4月,鹤山市发改局分别委托广州国际工程咨询公司和江门诺诚咨询有限公司对核燃料加工厂建设项目进行社会稳定风险评估,两家评估公司都出具了“低风险”的评估结论。鹤山市隶属于江门市,2013年7月4日,江门市政府网站和《江门日报》上公布了《中核集团龙湾工业园项目社会稳定风险评估公示》,征求公众意见,为期十天,然而却引发了江门市以至周边城市公众的强烈反对,许多公众从“线上”走向“线下”,到江门市政府门外“散步”。在强大的舆论压力和大量的公众反对面前,地方政府作出让步,选择了尊重民意。2013年7月13日,由江门市委、鹤山市委、中核集团、中广核集团等多方面证实,当地政府决定对龙湾工业园区项目不予立项。

(四)案例比较

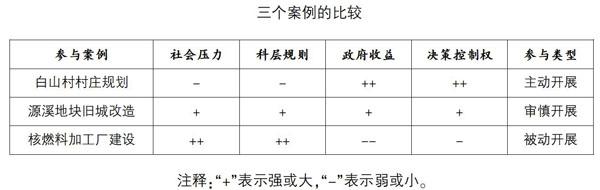

从以上三个案例可以发现,政府对公众参与呈现出不同的行为选择,形成了高度决策控制权——主动开展公众参与、中度决策控制权——审慎开展公众参与和低度决策控制权——被动开展公众参与三种类型。为什么会产生不同的公众参与类型?笔者从决策控制权的角度分析其中的因果关系,得出了三个案例的比较情况(见下表)。

在广州市白山村村庄规划公众参与案例中,直接利益相关者行动一般、间接利益相关者行动很小、社会关注程度不高、政府面临的社会压力不大;《中华人民共和国城乡规划法》对公众参与规划编制进行了原则性的规定,政府面临的科层规则不严;公众参与的成本不高、公众参与的收益较大、社会稳定的风险不大、政府收益较大。受上述因素影响,政府对公众参与具有较大的决策控制权,因此,选择了主动开展公众参与类型。

在广州市源溪地块旧城改造公众参与案例中,直接利益相关者行动较大、间接利益相关者行动较小、社会关注程度一般、政府面临一定的社会压力;《国有土地上房屋征收与补偿条例》对城市房屋拆迁安置补偿中的公众参与作出了较为明确的规定,政府面临的科层规则较严;公众参与的成本较高、公众参与的收益较小、存在社会稳定的风险、政府收益较小。受上述因素影响,政府对公眾参与具有一般的决策控制权,于是选择了审慎开展公众参与类型。

在鹤山市核燃料加工厂建设公众参与案例中,直接利害相关者行动很大、间接利害相关者行动较大、社会关注程度很高、政府面临的社会压力很大;《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》对重大项目建设中公众参与作出了明确规定,政府面临的科层规则很严;公众参与的成本很高、公众参与的收益较小、社会稳定的风险很大、政府收益很小。受上述因素影响,政府对公众参与具有较小的决策控制权,于是选择了被动开展公众参与类型。

四、研究结论与启示

地方政府对公众参与的行为选择问题需要将政府行为选择放在一个大的理论框架下来探讨影响政府行为选择的因素及其作用机制。通过上述案例,笔者分析了影响政府对公众参与行为选择的三种影响因素,即社会压力、科层规则和政府收益,从决策控制权的解释逻辑将政府对公众参与的行为选择归纳为三种类型,即高度决策控制权——主动开展公众参与、中度决策控制权——审慎开展公众参与和低度决策控制权——被动开展公众参与。

公眾参与作为一个运用于实践的研究议题,最核心的问题在于何时或如何使公众参与发挥作用。[22]笔者从地方政府决策的视角构建了一个分析公众参与的新模型。在“打造共建共治共享社会治理格局”的大背景下,推动公众参与有序发展,需要各级政府从以下方面做出努力:

第一,强化对外部压力的预见性。政府决策不能局限于通过内部的自上而下方式进行,而必须强化战略意识、全局意识和预判意识,主动找寻决策可能涉及的利益群体和产生的社会影响,变被动为主动,实现政府与社会的良好互动。通过上述方面的制度建设,规范政府对公众参与的行为选择,改善公众参与的效果。

第二,提升科层规则的明确性。当前,我国政府决策和管理中并非缺少有关公众参与的规定,但问题在于这些规定的模糊性使其失去了对政府行为的约束力,政府及其官员可以通过相应的方式降低公众参与的影响力。因此,提升科层规则的明确性即成为改善公众参与的首要之策。在规则制定中,必须明确公众参与的时机、主体、程序、方式等。

第三,调和政府部门与公众利益的统一性。如果说完全消除政府部门的利己性并非现实,那么调和其与公众之间利益的统一性则十分必要。在当前法治国家、法治政府和法治社会建设过程中,面对社会主要矛盾转化为满足人民群众对日益增长的美好生活需要的现实情况,政府开展工作必须保障公众的合法权益,维护社会公共利益,在此基础上,才能实现公共利益和个人利益的双赢。

【参考文献】

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[M].人民出版社,2017.

[2]郭小聪,代凯. 近十年国内公民参与研究述评[J].学术研究,2013,(06).

[3]冯仕政.单位分割与集体抗争[J]. 社会学研究, 2006, (03).

[4]蔡定剑.公众参与:风险社会的制度建设[M]. 法律出版社, 2009.

[5]王锡锌.公众参与和行政过程——一个理念和制度分析的框架[M].中国民主法制出版社,2007.

[6]贾西津.中国公民参与:案例与模式[M]. 社会科学文献出版社, 2008.

[7]李艳红.大众传媒、社会表达与商议民主——两个个案分析[J].开放时代,2006,(06).

[8]王锡锌.公众参与和中国新公共运动的兴起[M].中国法制出版社,2008.

[9](美)托马斯,R.戴伊.理解公共政策[M].谢明译.中国人民大学出版社,2011.

[10](美)赫伯特.A.西蒙.管理行为[M].詹正茂译.机械工业出版社,2013.

[11]代凯.政府对公民参与的行为选择研究述评[J].广东行政学院学报,2016,(05).

[12]Alkadry,M.G.,2003,Deliberative Discourse between Citizens and Administrators:If Citizens Talk,will Administrators Listen?[J].Administration & Society,Vol.35,No.2,pp.184-209.

[13]陈家刚,陈奕敏.地方治理中的参与式预算——关于浙江温岭市新河镇改革的案例研究[J].公共管理学报,2007,(03).

[14]何军.公众参与:利益表达与利益整合的视角——基于北京市酒仙桥“投票拆迁”的分析[J].北京行政学院学报,2010,(06).

[15]Yang,K.& Callahan,K.,2007,Citizen Involvement Efforts and Bureaucratic Responsiveness:Participatory Values,Stakeholder Pressures,and Administrative Practicality[J].Public Administration Review,Vol. 67,No.2,pp.249-264.

[16]管兵,岳经纶.立法过程中的公众参与:基于《物权法》和《就业促进法》立法参与的研究[J].政治学研究,2014,(04).

[17黄冬娅.城市公共参与和社会问责——以广州市恩宁路改造为例[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2013,(01).

[18](美)D.B.杜鲁门. 政治过程——政治利益与公共舆论[M].陈尧译.天津人民出版社,2005.

[19](德)马克斯·韦伯.经济与社会(第一卷)[M].阎克文译.上海人民出版社,2010.

[20](美)威廉姆·A·尼斯坎南.官僚制与公共经济学[M].王浦劬等译.中国青年出版社,2004.

[21]周雪光,练宏.中国政府的治理模式:一个“控制权”理论[J].社会学研究,2012,(05).

[22]Yang,K.& Pandey,S. K.,2011,Further Dissecting the Black Box of Citizen Participation:When Does Citizen Involvement Lead to Good Outcomes?[J].Public Administration Review,Vol.71,No.6,pp.880-892.

(责任编辑:刘 鹏)

Abstract:Promoting public participation in government decision-making is an important measure to fulfill the goal of “building a pattern of co-construction,co-governance and sharing of social governance” put forward by the Nineteenth National Congress of the Communist Party of China.In the real world,local governments have different behavior choices for public participation in decision-making.Based on theoretical analysis and practical observation,this paper proposes an analytical framework for decision-making control rights,and makes an empirical analysis of this theoretical model through multiple case studies.The research shows that in a certain issue,the decision-making control power of local government is affected to varying degrees by three factors:social pressure,bureaucratic rules and government revenue.Local government pursues the maximization of decision-making control power under the above-mentioned constraints,which determines whether it has or has initiative for public participation in decision-making,or whether it has initiative or not.Prudential or passive choice of behavior.Understanding the logic behind the government's participation in different behavioral choices has important policy implications.

Key words:public participation;government behavior;decision control power