国内外经典古城保护:基于比较经验的视角

2019-03-06张祖群

张祖群

摘要:中西方的思维与意识差异在遗产保护方面有潜在影响,为此选取国外古城(罗马、巴黎)、国内古城(平遥、南京、西安、北京、苏州)的典型案例,基于比较经验视角,分析这些城市保护古城的经验与教训等。古城与城市现代化并非“零和博弈”,恰恰相反,他们两者之间可以互相协同促进,达到双赢。为此,要在法律法规允许的范围内,鼓励个人、民间组织积极投入到文化遗产的保护中来,形成民间组织、非政府组织(NGO)与政府力量的多元补充;要将古城与天然共生的山川河湖水系等自然格局、人文环境联系起来,整体统筹规划。

关键词:古城保护;比较经验;双赢;文化遗产

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2019.01.004

一、思考切入点

长期以来,在城市更新发展的同时,如何保护好有价值的城市文化遗产,同时更好地传承城市的历史文脉,突显城市的特色和魅力,成为经久未解决的难题。古城与城市现代化的博弈并非“零和博弈”,恰恰相反,他们两者之间是可以互相协同促进,达到双赢的。保护和利用好古城风貌和历史文化区,能够促进社会、经济、文化的可持续发展,给城市自身带来不可估量的社会效益和经济效益。因此,提高对古城历史文化的保护意识,是历史赋予我们的职责;同时,建设现代化的城市,也是时代交给我们的任务。我们既要保护古城历史风貌,又要建设一个现代化的城市,在历史与当下之间取得平衡。[1]为此,笔者选取国外古城(罗马、巴黎),国内古城(平遥、南京、西安、北京、苏州)作为典型案例,基于比较经验视角,分析这些城市在古城保护方面的经验与教训。

二、国外古城保护的典型案例

(一)意大利罗马

罗马作为一座世界著名的历史文化名城,辉煌历史和丰厚的文化交相辉映,现代化城市气息与多样化的城市风貌相得益彰。公元270年,馬可·奥雷利奥(Marco Aurelio)大帝花费5年的时间建设了举世闻名的罗马城墙,这座城墙之内的历史老城区即“罗马中心”在1980年成功入选联合国教科文组织《世界遗产名录》。在罗马的国会山,至今矗立着马可大帝的雕像。罗马文物古迹的保护,以及新的城市体系的建立、建设方案的实施改进等都是可圈可点的。保护罗马古城风貌的经验有以下几点:

第一,不建新、不拆旧、慎修复。自中世纪到文艺复兴时期,经历了社会急剧变化的罗马古城的诸多文物古迹遭到严重破坏,人们的保护意识自发增强,在保护实践中逐渐形成文化自觉运动。在破坏与保护的惨烈博弈与具体实践中,罗马形成“不建新、不拆旧、慎修复”保护共识。具体阐释如下:“不建新”,多少年来,罗马中心区、中心外围城区基本没有建过新建筑。政府对任何公用或是民用建筑的兴建都提前进行严格审查,保证新建筑务必与周围已有建筑保持协调。新的建设以不破坏城市原有风貌为主要前提。“不拆旧”,在“不建新”的同时,坚持“不拆旧”的原则。罗马市政府立法规定不能随意拆除历史中心的原有建筑。历史建筑在若干年限之后务必进行有限度的维修,即外观与颜色不得随意改动,内部可进行合理改造、装饰。“慎修复”,大斗兽场在19世纪曾经有过三次谨慎的修复,放眼整个修复过程其实就是一部浓缩的建筑保护与修复史。[2]每一次修复都注意吸取上一次修复的教训,推广值得肯定的经验。

第二,新罗马、老罗马二元并置。伴随着社会发展和人口不断增长,对于城市来说,不建造新建筑是绝不可能的。罗马人创造性地提出了“搬到郊区”的方案。在罗马中心区的西南郊另外建设“新罗马”,承载罗马新的办公、商业、居住功能等。新罗马和老罗马之间通过便利的道路得以连接。“二战”之后,在罗马的西郊、北郊又建设了新中心(卫星城),东郊、南郊则建设新罗马的工业和服务业区。老城区因为人口疏散与经济外迁等原因,自然也就得到了很好的保护。罗马不是一日建成的,也非一日能保护好的,关键在于:自下而上的基层民众对古城风貌的强烈保护意识;自上而下的政府立法保护制度形成强烈的法规约束。

(二)法国巴黎

法国是一个拥有浓郁的历史文化气息和丰富的物质遗产的国家,法国的文化遗产保护核心思想,初步概括有以下几点:

第一,宝贵的文化传承。以维奥列特·勒杜克(Violet-le-Duc)为首的学者提出“风格修复(整体修复)”理论,强调建筑物整体上的风格一致,从而确立“法国学派”( French school)关于城市建设与保护的基本原则。法国20世纪最伟大的建筑师勒·柯布西耶(Le Corbusier)提出巴黎城市改革方案:尊重巴黎过去,根植于巴黎当前,考虑巴黎的未来。这一改革方案对巴黎城市发展具有决定性影响。[3]

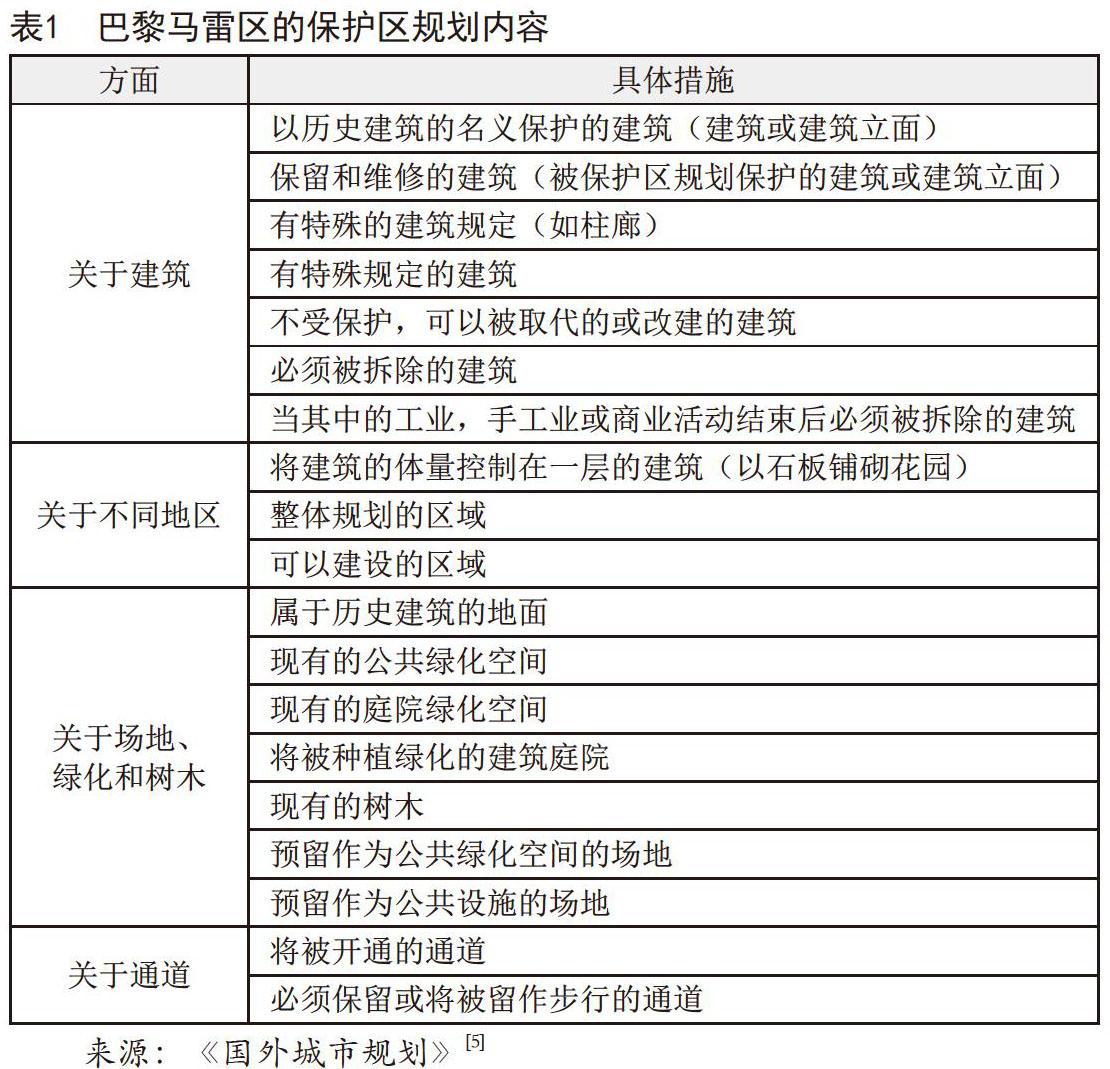

第二,完备的综合保护体系。19世纪开始,经过百年的发展和完善,法国已经建立了一套涵盖建筑单体、建筑群、历史城区以及自然风景区等多方面文化遗产保护内容的综合性保护体系。比如,法国政府1887年就颁布了《历史建筑法》,而1962年颁布的《马尔罗法(Malraux Law)》已是欧洲历史文化遗产运动中最具影响力的法案之一。1962年后,随着《马尔罗法》历史保护区制度在法国开始推行,文化遗产保护得以严格执行,符合要求的修整才可以得到国家的资助并享受若干减免税的优惠。与此同时,市民的整体保护意识、参与意识显著增强,良性的文化传承和集体意识,使得政府的政策措施、法律法规得到顺利贯彻执行。[4]巴黎的马雷保护区(Le Marais)是继《马尔罗法》推行之后在法国建立的第一个保护区。马雷保护区在18世纪以前是巴黎贵族的居住地,在18世纪之后吸引了众多的手工业者。诸多独特的建筑遗产和城市空间特征皆记录了该地区复杂的工业遗产的变迁,阐述了丰富的产业结构,揭示了交错混杂的社会阶层分布(表1)。完善的立法,平台规划管理以及保护程序,使巴黎众多文化遗产得以妥善保护。

第三,设立城市副中心,新老并立。二战后,欧亚战场诸多古城被炸成一片废墟,百废待兴,诸多遭到破坏的古城面临战后修复重建、城市空间的恶化、人口过于拥挤、城市功能过重、交通阻塞、环境污染等问题。面对这些问题,法国于1965年公布了巴黎大区规划,改变了原来聚焦式大中心模式,建设五个副中心缓解中心城区的矛盾,老城与新城之间以地铁与高速公路相通。

第四,城市用地的精细化管控。对于巴黎这样拥有1 150万人口的大城市(2017年底统计数据),其历史遗产的复杂程度决定了管理制度的多样性。巴黎地方性保护制度分为两类:“特殊用地类型的地区”(适用于规模较小、功能简单的历史街区)以及“制定特殊规划规定的地区”(适用于规模较大、功能综合的历史地区)。两者目标都是对城市土地利用进行精细化管理与局部调整,以利于历史风貌的延续和发展。

三、国内古城保护典型案例

(一)平遥

1980年代初,全国各地兴起修马路、建新城、大兴土木的建设高潮。“摧枯拉朽,破旧立新”成为主流思想占据人们的大脑:对城市老城区不分青红皂白,一律推倒重建,诸多老建筑、古城古镇古村就这样在建设大潮中被夷为平地。例如,山西省的太谷、新绛、介休、祁县、忻县等地方的古城墙都被拆毁了,开辟了大马路,在旧城基础上新建了城市新區;山东曲阜在1978年拆除了明代的城墙;四川阆中古城拆除古建筑、院落、历史街区。即使有幸遗留至今的古城古镇古村,也是面目全非。山西的平遥古城得以完整保留并良性发展至今,主要有两个方面因素。

第一,学者推动当地政府的古城观念与政策发生重大转变。1981年平遥县制订了县城总体规划:开辟东西南北4条大街,城墙上相应开挖8个豁口,城市中心要将房屋拆掉,做一个环形的交叉口,新的商业大厦等将在“日升昌”票号等明清古建筑拆除的基础上建设。如此一来,平遥原有完整的古城风貌将不复存在。“此诚危急存亡之秋也”,学者阮仪三先生勇敢地站了出来。他亲自到平遥察看,看到城墙已经扒开一个大口子,正在拓宽马路,100多幢明清建筑瞬间将被夷为平地。他恳请平遥城建部门“刀下留城”,再三解释发展经济不一定非要拆老城。阮仪三先生说:“我当时看到那么多好东西,就在那个特殊时期毁掉,我心疼得不得了。”当时推土机即将碾过古城墙与古建筑,阮仪三先生躺在马路上,大声说:“你们从我身上压过去,立块碑给我。”[6]在阮仪三先生的力劝下,政府对古建筑坚决执行拆除的政策发生动摇,对待古建筑的观念开始发生转变。终于,阮仪三先生的决心与诚心争取到了平遥拆迁停工一个月的缓冲期。在阮仪三先生的再三请求与诚恳邀请下,当时的全国政协和文化部相关领导,都相继赶往平遥考察。最后文化部(国家文物局)下拨专款维修平遥古城城墙,最终平遥古城得以在上级政府的干预下保存了下来。拆除平遥古城的缓冲期最后得以“无限延期”,当地政府开始意识到保护古城的重要性,从而支持古建筑保护修复规划。平遥古城的得救,是我国完整保护古城的第一个先例,为全面保护文物和遗产资源吹响了号角。1980年代初期,阮仪三先生为平遥古城拟定“认真保护、整体保护、慎重改造,新旧分开,古城内部建商业街(步行街)”等规划方案。平遥古城在不断维护修缮中完整地保存了整体的固有风采,向全国、全世界彰显一座典型中国明清时代汉民族城市的原型的真实性、唯一性和不可再生性。因此,1997年12月平遥古城成功入选世界文化遗产名录。[7]平遥古城的良性发展,显示新旧城区一体化建设的协调发展是可行的。

第二,政府管控古城旅游资源的合理利用。(1)从古城到老街,整体保护与旅游开发规划并行。平遥古城在旅游发展过程中,对于古建筑、老街和古城的开发利用进行了科学细致的旅游项目规划,以法规方式加以强制执行。对于古建筑的维修,强调“外旧内新”(保留、加固外观并内部翻新,允许在尽量保留内部原有结构的同时,根据需要灵活设计),确保古城景观保留旧式特色风情。《洛阳宣言》指出:“积极推进古都文化遗产的成果转化,使之成为全域旅游、城市复兴和实现人类对美好生活向往的重要力量”。[8]一座历史悠久的古城遗留至今,不是现代人的经济包袱,而是无尽的宝藏。要改变思维,对古城文化遗产合理利用,促进文化遗产的活化,使文化遗产保护与人们对美好生活的向往有效结合起来。科学有效地进行新老城区的规划,保证古城独立、长足的发展。(2)积极发掘民俗文化资源,推出具有仪式感的地方节庆活动与舞台演出。从2000年开始,每年腊月二十三至次年正月十六,“我在平遥过大年”活动和晋商社火节在平遥古城开展得风风火火;每年4月中旬至4月底,在平遥县襄垣乡郝开村万亩梨园举办“平遥梨花旅游节”;每年的9月19日到9月25日,举行平遥国际摄影大展。从2017年开始,平遥国际电影展也吸引不少观众。《又见平遥》则是一部不可多得的大型情境体验剧,成为游客体验新平遥的夜生活必备剧目。(3)传统食品手工艺品转化为旅游商品,保证质量,张扬特色。俗话说“平遥三大宝,牛肉、漆器、长山药”。在平遥古城景区中,不同的店铺推出代表地区特色的景区纪念品与商品,其中属平遥特色小吃(平遥牛肉、平遥油茶、平遥风味馍片、合碗子扣肉、平遥碗托、曹家熏肘、平遥黄酒、山药瓦片零食等)倍受人们喜欢。平遥推光漆器髹饰是我国四大名漆器之一,在2006年成功入选首批国家级非物质文化遗产保护名录,2011年列入国家地理标志产品,深受人们喜爱。在高效率、快节奏的当代社会,部分以手工制造、精雕细琢为特点的传统行业走向衰落。平遥古城反而借助传统行业的对外吸引力,面向游客推出特色纪念品。这样既可以传承古代优秀的技艺、活化传统行业,又可以为景区带来收入、带来综合效益。

(二)南京

第一,规划方案与时俱进,尊重南京古城历史价值的文脉演进。1984年底,《南京历史文化名城保护规划方案》为融合南京的人文景观与自然环境,设置重点保护区,初步划分为市内五部分与市区外围四部分。市区内又划分出12片重要建筑群,由城墙、河道、各水系、道路等形成保护网络,同时提出了保护城墙与环境的具体要求。1992年修订的《南京历史文化名城保护规划》,在1984年版的基础上增加历史文化的再现与创新,初步建立保护框架,确定一批重要历史文化保护地段和地下遗存控制区。同时,将“内五外四”的保护区设置调整为“内六外七”,对三条历史轴线以及明代历史城郭提出了明确保护要求。规划要求按三种方式对文物古迹进行保护:历史建筑集中的区域划为“文化历史保护地段”;历史建筑分散的区域分别划定保护区域;古城遗址、墓葬区等区域,划分为地下遗存保护区。另外,还有改变历史建筑原功能,建立博物馆等保护方式。2002年4月规划编制完成调整,增加了对六朝时期中轴线的保护要求,对明代四重城郭详细要求绿化带规范,城墙的保护范围进一步扩大,此次调整强调自然山水的永恒性,注重对自然山水形态格局以及自然景观风貌的保护。规划在主城建设7条重要景观带以及视觉走廊,妨碍二者建设的现代建筑择机予以拆除;分层建设建筑高度,形成三层保护圈,严控高层建筑。古迹保护范畴在1992年版基础上,保护范围进一步扩大,保护内容在物质性要素的基础上补充了非物质性要素。

第二,古城保护理念从城市单体上升到关注整体城市空间格局。以往的学者比较注重单体建筑的保护,却对陵墓石刻、名家文化、城市整体、城市网络等关注不够。重新审视南京历史文化名城的特色与价值,保护理念由单纯的历史文化资源保护利用向城市文化空间网络的保护与历史文脉的延续转变。规划工作者将南京老城划出三片历史城区,强调“全社会参与”保护,但是专家学者参与度仍有待提高。周岚(2010)表示,“我们应看到南京历史文化资源的集合意义,它们不仅真实生动地介绍着南京悠久的历史和城市的变迁,不少还代表着历史文化的高峰,这是今天城市发展的宝贵资源,也是未来南京发展的文化根基所在”,并进一步以“城市八论”为理论框架,[9]结合大量南京规划与建设实践,重点讨论了历史文化名城保护体系、南京历史老城区的保护和复兴、南京城市“山水和人文交织”营建传统的当代弘扬等。

(三)西安

第一,以古城保护为核心,在时代浪潮中延续周秦汉唐文脉。從1950年代西安的总体规划,把文物古迹当做重要的因素考虑,将全市划分为5个完整版块,主要道路尽量避开文物版块;1958年,恢复了明城全部路网为井字型格局;1980年,拓宽唐长安中轴线朱雀大街;二十世纪初期,拉伸“大西安”城市骨架,推进西安咸阳一体化,建设西咸新区;2011年开通地铁等。总之,西安的路网结构在城市空间结构中发生着重要变化。1980年代中期~1990年代中期,西安古城保护规划在观念的更新(在一元化模式的突破)和流派的探索(本土西方、中外规划建筑师同台竞技)两方面取得突出进步。[10]《西安市总体规划》(1980-2000年)将古城保护放在城市建设的首位,提出:保护明城完整空间格局,保护周秦汉唐典型朝代的“大遗迹”;以保护城墙与城门为中心,统一规划环城道路交通、护城河设施;划定旧民宅院落保护区;为保护革命历史文物以及历史文物划定保护区、影响区、协调区;依照《文物保护法》对文物进行分级保护;对历史传统文化街区,划片按片保护;建设遗址公园;恢复市区内的著名历史风景区。《西安市总体规划》(1995-2010年)提出:要保护西安地上地下的文物,保护有历史意义的特殊地段,延续历史文化风貌。以保护珍贵文物古迹为重点,划分各单位文物保护范围;严格保护各大遗址,适当发展协调经济;完善旅游路线,将旅游开发与文物保护相结合;深化明城的保护与改造,完善环河工程,严格保护明城内18个文物保护单位与其周边风貌。《西安市总体规划》(2004-2020年)指出:确立西安市域、市区两个保护框架,市域划分为四个保护带,市区范围内保留明城格局,重新审视西安作为丝绸之路起点的历史意义。

第二,将大遗址保护与大旅游、大文化发展有效结合,体现大起点、大西安的恢弘气势。西安在文化空间上八水绕城,象天法地,经纬龙骨。整个长安城的整体布局严谨,气势恢宏,以传统九宫格局审视,皇城正好处在其“九五之尊”的核心位置。在新历史时期,刘克成(2008)[11]期待西安作为新的文化中心为世界所需,张锦秋(2011)期望西安面对大好发展形势能够“尊重山水环境、把握历史脉络、彰显多元特色”。傅功振(2011)提出以政府主管主导+全社会公众参与,双向促进“活态遗产”的保护,推动就地保护与各类博物馆的建设;以史前文化遗址(灞桥区半坡遗址、灞桥区西安米家崖、长安区客省庄、临潼区姜寨、高陵区杨官寨遗址)为基地,推动西安文化旅游业大发展。2016年西安市市长上官吉庆建议国家层面单独设立西安古城整体保护的资金和项目,以一定倾斜政策支持西安区划调整、疏解功能、文化遗产展示等。同时,大力推进历史街区改造、城市轨道交通、地下综合管廊、海绵城市建设等,保护好、建设好、传承好千年古都。

(四)北京

第一,菊儿胡同成功改造,将大尺度的北京古城空间认知与小尺度的历史街区、胡同四合院紧密关联。吴良镛先生在建筑设计和城市规划中注重挖掘、发扬中华传统文化精神。1988年,他担纲设计改造菊儿胡同。当时选定的菊儿胡同的7个院落属于典型的“危房、积水、漏雨”地区,居住环境急需改进。改进之后力求原居民基本搬回,每户平均面积较之原来有所增加。吴先生认为,“城市设计要研究蕴藏于城市与形态结构中原有秩序之理,并根据‘秩序之理予以新的创造。”用二、三层的单元楼来围绕原有树木作为庭院,形成“类四合院”解决重建。[12]经过长期的探索与结合地段情况逐步改进,最终形成“第五代”新四合院。其原则有:1.秉承有机更新(做好四合院中建筑现状的评估与分类,保存完好的,修缮半好半坏的,拆除最坏的加以重建)原则。2.吸取南方住宅“里弄”和北京的“鱼骨式”胡同的经验,突破北京传统四合院的封闭模式,新建的菊儿胡同道路通达,很好地解决了交通需求问题,居民的生活变得更加方便。用新材料和新理念,重修符合传统空间形态原型的菊儿胡同。3.将一定数量的住宅单元组织成大小合适的院落,既能保证各户的私密性又能满足住户设施需求,并在层数控制为二、三、四层条件下,创建良好的通风条件并争取较高的容积率。4.在“基本院落”基础上,为避开现有较好房屋的“钉子户”搭配“可变院落”。5.基本院落的大小、户数、容积率还可以在此次试点数据的基础上做系列研究,以求获取最佳数据。建筑形式尝试既与传统建筑文脉相承,又符合清新简约的现代审美。每一院子的大门可特殊设计,书以院名,以增加认同感。

第二,菊儿胡同改造为北京古城保护提供“一举四得”样板。1.改造了危积漏地区;2.提高居民的居住水平;3.保护了历史文化名城;4.为住房改革探索新途径。菊儿胡同改造案例实际上借鉴了“社区建筑”运动的成功经验,为后来北京旧城成功改造提出了一条“居民参与+社区合作+更新、小规模整治与改造”互相融合的可行性政策框架。[13]

(五)苏州

第一,将遗产保护、文化传承、城市建设融入古城保护之中,形成“遗产-城市-人-环境”有机文化空间。苏州古城合计共有2项世界物质文化遗产(苏州古典园林,9个单体园林:拙政园、留园、狮子林、网师园、沧浪亭、耦园、环秀山庄、艺圃、退思园;中国大运河苏州段:4个河道和7个景点)和6项人类非物质文化遗产(中国昆曲、中国古琴、宋锦、缂丝、苏州端午和苏州香山帮),另外有13处全国重点文物保护单位、57处江苏省文物保护单位、178处苏州市文物保护单位,250处控制保护建筑群落。古城是世界遗产(苏州古典园林)、其他非物质文化遗产的核心物质载体,古城与园林之间是水与鱼、细胞和细胞核、绿叶与红花、肉与骨的关系,苏州古城是一个整体,是围绕、培育古典园林的细胞质,散落其间的世界遗产、其他非物质文化遗产是细胞核,它们分别是整体中的一个不可缺少的组成部分。[14]2004年苏州第一次被列入中国民族民间文化保护工程综合性试点城市,14年来苏州市将非物质文化遗产保护纳入城乡一体化发展格局中统筹考虑,采取多种措施构建多样化的非遗保护机制,加强法规制度建设、组织资金投入保障体系。《苏州历史文化名城保护规划(2013-2030年)》不仅涉及到物质文化遗产保护,对非物质文化遗产也相当重视,第一次将159项非物质文化遗产(涵盖6项人类非物质遗产代表作、27项国家级非物质文化遗产、20项江苏省级非物质文化遗产、33项苏州市级非物质文化遗产和70项区级非物质文化遗产)纳入了城市文化保护范围之内。

第二,突出“城内做减法”核心理念,维持古城总格局与总风貌不变。苏州经过20余年的探索,在古城保护方面,形成一系列成功理念:在古城内做“减法”,调整苏州主城区的发展模式与方向,以多种手段保护古城;苏州古城历史街区从小街坊大量拆建向保护、开发协调转变,从关注建筑外观向社区网络、物化传统与人文传统三者结合转变。[15]重点保护古城的水系与道路格局,完好地保存了重要的城门、寺庙、高塔、园林及桥梁等遗迹,总体的城市风貌、大部分历史街区仍较好地保留了历史文化艺术价值。通过限制建筑的高度,使城市依旧平铺式展开;保证旧城格局的完整,有效保护古城。东西主干道干将路以北,以传统民居为主体的建筑;整治干将路以南,多层住宅小区,维持较好传统风格。维持老建筑的功能性,不把整座城市“博物馆化”是活态保护的关键。把古城看作是不断地新陈代谢的有机生命体,改进尺度不能太大,小规模缓缓更新,使城市自然生长、变化,尽力延缓、保留其历史风貌,让它平滑过渡。苏州古城进行传统街坊的保护与更新,确立了5个历史街区,完整地保护了10个街坊。政府出资1/3,单位出资1/3,个人出资1/3,克服资金瓶颈,理顺产权,解决了“三桶一煤”,改造出具有独立厨房、独立卫生间、50平方米的使用面积的“古宅新居”项目。[16]

四、讨论

(一)中西方的思维与意识差异在古城遗产保护方面的潜在影响

中西方的思维与意识差异在文化遗产保护方面有潜在影响。主要有以下几点阐释:1.文化遗产保护应有三层含义:最低层次,人类应尽可能减少对历史遗产的干预影响;中间层次,人类应保护遗产免受自然或人为外力的损害;最高层次,人类应在明确时代、工艺、材料、人员、位置等基础上,最大程度修复已受损害的历史遗产,新修复的部分与原有部分要明显区别。[17]2.西方在艺术审美上强调以真实性作为衡量文化遗产的价值尺度,文化遗产的价值在于真实传达历史的全部信息。西方文物建筑保护起步较早,更加凸显理性、科学、客观。为了呈现更加真实的历史现状,他们在文物修复、加固等方面通常用明显的特征来区别于历史遗留部分。如罗马斗兽场的两次加固都采用区别于原建筑灰白色的红砖,呈现灰白-红色对比,断壁残垣-铜的对比。3.中国在艺术审美方面往往把文化遗产作为一种传达的媒介,表达“道”与“天”之理念,表达人们对于地方的思想传承、精神寄托等。长久以来,基于土木结构材质,中国的文物建筑的持续维修、整旧如新、重建(屡毁屡建)都是被认可为延续一种地方文脉的有效方式。中国文物建筑承载表达人们的思想传承、精神寄托等功能。

由此,吸取各国在文化遗产保护上的经验与教训,我们应当更加注重基础设施建设,关注城市发展中的不平衡,不通过大拆大建进行大规模旧城改造,避免保护中的无意识破坏,注重城市完整性。[18]

(二)古城(都)保护未来着力点

第一,鼓励个人、民间组织参与文化遗产保护,形成共同推进文化遗产保护的综合力量。目前,民间组织介入文化遗产保护比较成功的是苏州、上海与北京。苏州2004年规定,凡经文物部门认定的民营资本介入古建筑保护有功者,政府予以贷款贴息或奖励,并规定允许和鼓励国内外组织和个人购买或者租用直管公房古民居,实行产权多元化、抢修保护社会化和具体运作市场化。上海在“整旧如旧”的基础上修缮石库门老居民建筑,改造“新天地”,让老房子升值,形成新城市景观。北京于2004年出台规定,取消对四合院购买者的户籍限制,并推出鼓励措施,私人投资修缮四合院与政府投资维修四合院,雙管齐下,使老城的有机更新有序推进。因此,在法律法规允许的范围内,鼓励个人、民间组织积极投入到文化遗产的保护中来,形成民间组织、NGO与政府力量的多元补充,形成文化遗产保护与古城治理的综合力量。

第二,提升保护层次,从可移动文物保护全面扩展到不可移动文物保护。文物保护涉及各级文物保护单位、世界遗产、风景名胜区、历史文化名城、历史文化名镇(村)等。古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等文保单位由各级文物机构负责管理;全国重点文物保护单位名单由国家文物局提出,报国务院批准。目前已批准了六批共2 351处全国重点文物保护单位。国家历史文化名城由建设部和国家文物局共同提出,报国务院批准。根据住房与城乡建设部、国家文物局官网资料统计:截至2017年7月,中国国家历史文化名城已达133座,中国历史文化名镇252个,中国历史文化名村276个。古城(都)保护绝非单体的建筑遗产保护,也不仅是历史街区的保护,而是一个整体范畴,要将古城与天然共生的山川河湖水系等自然格局、人文环境等联系起来,整体考虑。

说明:本文属于国家社会科学基金项目“遗产地铭刻时代痕迹与旅游发展研究”(编号12CJY088)部分研究成果。刘佳欣、董妍、刘梦轩、程昊宇、张学鹏等同学搜集了部分资料,参与了学术讨论,特此致谢!

参考文献:

胡若颖.古都风貌保护问题研究[D].陕西科技大学,2014.

陆地.罗马大斗兽场——一个建筑,一部浓缩的建筑保护与修复史[J].建筑师,2006(4):29-33.

邹耀勇.巴黎城市发展与保护史论[D].华东师范大学,2007.

房硕.法国巴黎旧城保护与文化传承[D].湖南大学,2010.

奚文沁,周俭.巴黎历史城区保护的类型与方式[J].国外城市规划,2004(5):62-67+61.

阮仪三.“刀下留城”救平遥[J].地图,2011(3):118-123.

阮仪三.登上世界历史文化遗产名录的平遥古城[J].城市规划汇刊,1998(3):51-53+65.

白云飞,朱艳艳.世界古都论坛发布《洛阳宣言》[N].洛阳日报,2018-04-23(1).

周岚.历史文化名城的积极保护和整体创造[M].北京:科学出版社,2011:359-362.

张锦秋.文化历史名城西安建筑风貌[J].建筑学报,1994(1):30-32.

彭诚,黄磊,刘克成,等.“非礼”西安[J].中外建筑,2008(6):9-23.

吴良镛.人居环境科学的人文思考[J].城市发展研究,2003(5):4-7.

方可.探索北京旧城居住区有机更新的适宜途径[D].清华大学,2000.

黄耀志,王雨村.世界文化遗产保护与苏州古城发展策略[J].苏州科技学院学报(社会科学版),2003(2):7-12.

马海东.近20年来苏州古城传统街区保护与更新的研究[D].清华大学,2003.

李智勇.苏州,如何延续“活的古城”[N].人民日报,2013-03-29(12).

吴兰友.历史遗产保护应破除地方利益[N].中国文物报,2011-07-15(5).

刘涛涛.北京的历史传统与现代化——中外首都对比研究[D].首都师范大学, 2009.

责任编辑:王世燕