喉罩气道联合纤维支气管镜在甲状腺手术中监测喉返神经功能的临床应用*

2019-03-06叶敏段宏伟王宇黄仁宏徐明袁浩闵志均

叶敏, 段宏伟, 王宇, 黄仁宏, 徐明, 袁浩, 闵志均

复旦大学附属浦东医院 1普外科, 2麻醉科(上海 201399); 3复旦大学附属肿瘤医院(上海 20020)

喉返神经(recurrent laryngeal nerve,RLN)损伤是甲状腺手术最严重的并发症之一,极易造成医疗纠纷。其发生率变异度很大,受术者经验技巧、病理类型、手术方式、范围、次数等诸多因素影响[1]。其发生率在国内外有一定差异,国内统计一般在0.3%~18.9%[2],国外1.2%~7.9%[3]。如何在手术中预防和发现喉返神经损伤一直是甲状腺外科医生努力追求的目标。术中监测喉返神经解剖和功能的完整性被认为是预防喉返神经损伤行之有效的手段[4]。我院因地制宜,与麻醉科紧密合作,术中使用纤维支气管镜通过喉罩气道(laryngeal mask airway,LMA)观察电刺激RLN后声带的活动情况,以判断术中RLN解剖和功能的完整性。自2016年1月至2018年1月我们共进行术中RLN监测29例患者共31例次,取得了良好的预期效果,并且纳入29例常规暴露喉返神经的对照组,充分证明了其安全性及可靠性。

1 资料与方法

1.1 入组标准及分组方法 入选标准:所有施行甲状腺(腺叶)全切手术的患者(18~70岁之间)。排除标准:术前声带疾病、声带活动异常的患者;有严重心肺疾病的患者。分组方法:连续收集符合纳入标准的患者,根据SAS6.12 PLAN程序产生随机数分组(seed为1234567898)将其随机分为观察组及对照组。

1.2 一般资料 观察组共29例,其中男4例,女25例,年龄18~68岁,平均(44.86±15.34)岁;良性甲状腺疾病(如甲状腺结节肿、滤泡性腺瘤)19例,恶性甲状腺肿瘤(乳头状癌及微小癌)共10例;22例行单侧甲状腺腺叶全切,1例行甲状腺单侧腺叶全切+对侧部分切除,6例行甲状腺全切,其中10例加行颈部中央区淋巴结清扫,共解剖显露喉返神经31例次,发现1例喉返神经损伤。对照组共29例,其中男3例,女26例,年龄27~70岁,平均(45.34±11.14)岁,良性甲状腺疾病18例,恶性甲状腺肿瘤11例,25例行单侧甲状腺腺叶全切,4例行甲状腺全切,其中12例加行颈部中央区淋巴结清扫。患者基本资料构成比基本相同(P>0.05)。见表1。所有病例术前均获得患者及家属知情同意,并通过医院伦理委员会审核通过。

1.3 方法

1.3.1 术中常规显露喉返神经 在常规处理完甲状腺上、下极血管和甲状腺中静脉后,向内牵引甲状腺,在甲状腺侧叶背面寻找甲状腺下动脉,显露喉返神经解剖三角(上边为甲状腺下动脉、外边为颈总动脉、内边为气管),并在其附近寻找喉返神经,或者在平甲状腺下极的气管、食管沟内寻找,也可从喉返神经入喉处,即在甲状软骨下角下方1.0 cm处开始寻找并自上而下进行游离。

表1 患者基本信息 例

1.3.2 LMA联合INOM监测喉返神经方法 准备工作:将纤维支气管镜分别与腹腔镜高清成像系统与冷光源联接,腹腔镜成像系统与录制成像工作平台连接,调试后备用。麻醉与体位:麻醉师利用喉罩气道行全麻后小心摆放手术体位。全麻时应用肌松药卡肌宁,通常使用一个剂量即可。术中监测:将神经丛刺激器一侧电极贴于患者肩部,另一侧连接探针。当术中行喉返神经显露及甲状腺腺叶切除后,先将探针用1 mA(1 Hz)电流刺激颈侧肌群发生颤动,如无反应逐渐增加到2 mA,然后刺激显露的喉返神经。同时助手将纤维支气管镜通过延伸管进入LMA,在高清显示器上观察声带活动,同时录制视频。

1.4 统计学方法 用SAS 6.12统计软件,计量资料应用t检验,计数资料用2检验,统计学检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般情况 观察组所有患者均顺利完成手术,28例成功刺激声带活动,3例失败,成功率90.3%(28/31)。1例追加卡肌宁肌松药后电刺激RLN声带无反应;1例在摆放体位时喉罩发生少量漏气而未进行刺激,但未改气管插管;1例出现喉痉挛,后应用激素和肌松药后改善,也未进行刺激。术后1例患者出现声音嘶哑,2周后恢复,复查喉镜声带活动正常。

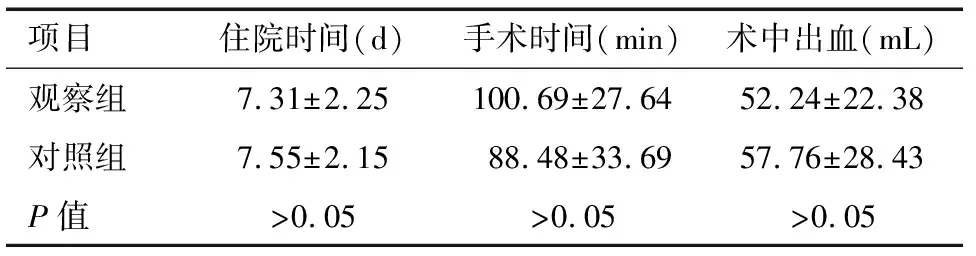

2.2 两组患者住院及手术信息比较 观察组住院时间,术中出血与对照组均无明显差异。观察组手术时间有高于对照组的趋势,但差异无统计学意义(P>0.05)。两组均未出现术中意外。

项目住院时间(d)手术时间(min)术中出血(mL)观察组7.31±2.25100.69±27.6452.24±22.38对照组7.55±2.1588.48±33.6957.76±28.43P值>0.05>0.05>0.05

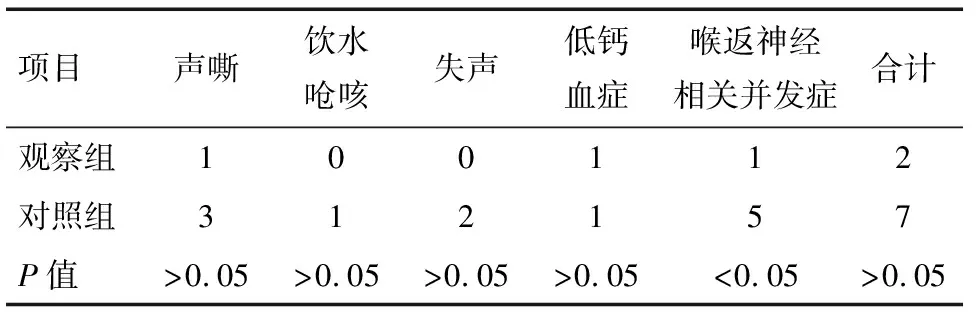

2.3 两组患者并发症比较 喉返神经相关并发症包含声嘶、饮水呛咳、呼吸困难、失声。两组各单项并发症均无明显差异,但总的喉返神经相关并发症中观察组明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。同时总并发症观察组有下降趋势,但无统计学差异。

表3 2组患者并发症比较 例

3 讨论

术中神经监测(intraoperative neuromonitoring,IONM)是指应用各种神经电生理技术监测手术中处于危险状态的神经系统功能的完整性[5]。早在20世纪60年代就已有外科医生Shedd(1966年),Flisberg(1970年)[6]使用电刺激喉返神经协助术中识别和保护RLN。此后,IONM技术历经多次改革,从最初的观察或触诊环杓后肌运动、监测声门压力反应、术中观察声带运动,逐渐发展为应用肌电信号对神经功能完整性进行评估[7-8]。

INOM已被证明在甲状腺再次手术、巨大甲状腺、颈部淋巴结清扫等方面具有明显优势,能有效预防喉返神经损伤,早期发现并确诊、修复RLN[9-11]。本组29例患者31例次术中全麻状态下行电刺激RLN,通过观察声带活动成功判断RLN功能正常,仅3例失败,成功率90.2%(28/31),再加上与常规暴露喉返神经的对照组比较分析,发现该技术明显降低了喉返神经相关损伤并发症的风险,在患者住院及手术方面则与常规对照物有明显差异,充分证明其神经监测是安全、有效的。

由于术中通过监测肌电信号判断神经功能的设备、耗材昂贵,且容易出现误差,有一定学习曲线[12]。所以我们受Eltzschig等[13]的启发,因地制宜与麻醉科开展合作,术中借助纤维支气管镜在LMA支持下观察声带活动情况,从而术中实时监测RLN的功能。与之不同的是,我们采用LMA机械通气而不是自主通气,对患者而言更安全,但对术者和麻醉师的配合要求更高。

这种技术最大的优点设备现成,无需另外购买。纤维支气管镜及LMA早已在麻醉科、五官科、胸外科得到广泛应用,使用技术成熟;高清成像系统及录制成像工作平台是腹腔镜手术必备,这些设备平时在手术室随时可以拿来使用,对于患者不需要支出任何费用,经济方便。

应用此项技术时,也要注意以下一些问题。首先是气道管理。气道管理是应用此技术时最大的难点,我们体会麻醉时喉罩置放最好固定1~2位麻醉师,成功率和术中管理明显占优。麻醉完成后体位摆放也很重要,我们体会无需摆放标准的颈部后伸位,因为这样很容易移位漏气,一般只要不影响手术显露即可。本组早期有1例患者出现喉罩轻微漏气即考虑体位变动时头后仰过度所致。此外在术中麻醉师要经常检查喉罩是否滑脱或移位,有时机械通气时气道阻力增加就可能提示气道可能存在异常。其次是麻醉深度的控制,在实施全麻时,电刺激RLN出现声带活动影响最大的是术中肌松的控制。一般情况下,一个剂量的肌松药维持30~45 min差不多是我们切除甲状腺的时间,如果手术时间过长,往往需要增加肌松药,此时刺激就会出现声带不反应。本组有1例巨大甲状腺即是如此。所以我们体会手术者与麻醉师的配合十分重要,我们尽量避开肌松药最大的起效时间再进行电刺激RLN,或由麻醉师根据手术进程灵活掌握使用剂量。目前我们已有专门设备进行肌松深度监测,相信这样会更加容易控制麻醉深度。

手术过程中,操作尽量轻柔,特别是在处理甲状腺上极时,一定要操作轻柔,粗糙的分离结扎很容易引起喉痉挛。本组有1例在处理甲状腺上极时即出现喉痉挛,经药物处理后未改气管插管,但未能继续进行电刺激RLN。我们体会超声刀进行甲状腺手术十分理想,特别在处理上极时不需要传统的分离结扎,对于巨大的甲状腺处理优势尤为明显。本组1例考虑可能未使用超声刀,加之甲状腺肥大,分离结扎困难所致。当然,并非所有的患者都能使用此类技术,由于LMA对气道要求通常比其他麻醉要求高,故对于严重胃食管反流、胸骨后甲状腺、甲状腺恶性肿瘤侵犯气管壁需切除部分气道者并不适宜[14-15]。

综上所述,借助纤维支气管镜在喉罩气道支持下观察电刺激RLN诱发声带活动来监测RLN功能是安全、经济、可行的。近年来,专门的喉返神经监测仪已经在临床被推广使用,但是价格昂贵仍然使其只能在少数大医院使用,喉罩气道联合纤维支气管镜结合术中神经监测技术为基层医院提供了又一种选择。