论莱蒙托夫海洋抒写中的普希金因素

2019-03-04孙晓博

孙晓博

(洛阳师范学院 文学院, 河南 洛阳 471934)

“普希金与莱蒙托夫之间存在着许多相似或相近之处,也存在着不少相异之点,而且同中有异,异中有同”[1]111,两位伟大诗人之所以存在着“相似”或者“相同”,除却他们对社会(社会规律)、文学(文学规律)有着相似的天才般的理解之外,也基于两位诗人的承继关联。莱蒙托夫的创作受着多种影响,“但普希金的影响是居首位的。从文学体裁、题材、形象、创作方法、语言、韵律哪一个方面看都是如此”[1]117,换言之,莱蒙托夫从各个方面体验、模仿了普希金(普希金引领、塑造的俄国文学风格与品质)。模仿,在莱蒙托夫的模仿对象普希金看来,不是什么“可耻”的事情,而是一种“高尚的期望”(благородная надежда),一种“高尚的情感”(возвышенное чувство),极富创造性价值,诚如其在《色雷斯哀歌》中所言,“天才的出现并不取决于天才本人的意愿,因此,模仿天才也就不是什么可耻的窃取——这只不过是智慧贫乏的表征罢了,但这是一种高尚的期望,期望凭着自己的力量,追随着天才的足迹,去发现新的世界,或者,这是一种在谦逊之中而更显高尚的情感,因为,这是想要学习和研究自己选择的典范,并赋予它第二次生命”[2]T6,438。[注]本文参考的《普希金全集》、《莱蒙托夫全集》(中文本、俄文本)均为多卷本,故采用“T卷次,引用页码”的方式标注。(Талант неволен,и его подражание не есть постыдное похищение—признак умственной скудости,но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры,стремясь по следам гения,—или чувство,в смирении своем еще более возвышенное:желание изучитьс вой образец и дать ему вторичную жизнь.[3]T6,150)普希金在这段话中强调、肯定了模仿的价值:模仿并非单纯的照搬,凭借模仿,模仿者能够发现新的世界、创造自己的风格,且赋予模仿对象新的生命。

普希金一生创作了一系列海洋诗篇,为海洋立下了座座诗的丰碑,为后世文学奉献了精彩的海洋艺术。作为后继者的莱蒙托夫在模仿、借鉴普希金的基础上同样完成了丰富的海洋诗作,诗篇中的某些海洋诗句、海洋意境、海洋主题存在着明晰的普希金痕迹,诚如吴晓都研究员所说:“莱蒙托夫的诗歌中的海洋主题和意象多受普希金的启发。”[4]莱蒙托夫在借鉴、模仿普希金的基础上,以自己的生命体验与艺术才能介入、干预普希金的“海洋”,重新发现“海洋”,为“海洋”注入自己的风格、元素,赋予“海洋”以第二次文学生命。

一、影响的交汇:威尼斯与亚德里亚海抒写

普希金一生没有到过国外,没有看到过亚德里亚海、意大利、威尼斯,但他却对这异域的海、异域的城有着强烈的向往,“布伦塔、亚德里亚的波澜!/我一定要去把你们看望,/我心头将重新充满灵感,/当谛听你们动人的声响!”[2]T4,37这与拜伦有着密切的关系[5],因为“我借助阿尔庇翁的竖琴/熟悉了它,如像亲人一般”[2]T4,37。

亚德里亚海、威尼斯是拜伦笔下高频率出现的海洋与城市。《唐璜》(1818—1832,DonJuan)第一章中,亚德里亚海美轮美奂,象征着幸福与甜蜜,“谁不愿意在亚德里亚海的午夜/听画艇的歌和桨声在月光下/愈远愈轻柔,在水上余音不绝”[6]65-66;诗人在《告别马耳他》(1811,FarewellToMalta)中无不讽刺地比对了亚德里亚海两岸的“风景”;《柯林斯的围攻》(1816,TheSiegeofCorinth)中亚德里亚海是弗兰西斯卡与心上人艾尔普的离别空间,“当亚得里亚海上的船/把兰西奥托载到异教海岸,/她常见的笑容就失去,/少女变得苍白而沉郁”[7]235;《贝波》(1817,Beppo,Avenetianstory)中,亚德里亚海是劳拉丈夫贝波常年经商的海域,“她的丈夫经常在海船上航行,有时在亚德里亚海,有时更远”[7]313。1817年写于意大利威尼斯、反映意大利威尼斯历史与现实的《恰尔德·哈洛尔德游记》(1812—1818,ChildHarold’sPilgrimage)第四章完稿,书中亚德里亚海作为意大利、威尼斯的象征被提及——开篇题词引用阿里奥斯托的《讽刺诗》中的诗句,提到了亚德里亚海,“洗濯着她(意大利—笔者注)的两片沧海”[8]193——亚德里亚海、第纳尼安海。亚德里亚海是意大利风光的重要标志,意大利(威尼斯)的命运与亚德里亚海紧密相连、彼此彰显,“守寡的亚德里亚海伤悼着她的丈夫;/现在再不举行一年一度的婚礼,/‘人头牛身’号的大船腐烂而无人修补,/犹如寡居的她抛弃掉新娘的绣衣!”[8]204曾经的海上权威而今已“落魄”,“在威尼斯,塔索的歌已不再流行,/不再歌吟的船夫默默地把橹儿摇;/她的华屋和宫殿陆续坍废殆尽,/琴瑟箫管之声也很不容易听到;/那种日子过去了……”[8]200拜伦在书中追忆了位于亚德里亚海海岸的意大利(威尼斯)曾经的风华——文学艺术之风采(塔索、彼特拉克、但丁、薄伽丘等)、自然风光之优美、人文建筑之雄伟,展现了如今的衰败,并鼓舞意大利人民英勇反抗。

在拜伦诗篇的感染下,普希金在《“有谁知道那个地方……”》(1828,Кто знает край)、《“有时当往事的回忆”》(1830,Когда порой воспоминанье)等诗篇中描写了亚德里亚海的秀美风光与意大利、威尼斯的历史艺术——“大海环绕着古城的遗址/拍打着那暖洋洋的波浪;/四季常青的月桂树和柏树/在自由中骄傲地生长;/庄严的托夸多曾在那里歌唱;/就是现在,每到幽冥的夜里,/亚得里亚海的波涛依然反复地/吟咏着他那八行诗格的诗行……还有拜伦,这严酷的殉难者/曾经在那里爱恋,诅咒和忧伤?/……/神奇的地方啊,神奇的地方”[2]T2,251-252,并关照自身,表达了身不能至的无奈及向往的决心——“这时,我要忘情地飞往的/不是那一个明媚之邦/天空闪着难言的蔚蓝,/尽管它那温暖的海波/向着发黄的大理石泼溅,/尽管月桂和郁郁的杉柏/在那儿繁茂地随地生长,/而庄严的塔索曾经歌唱;甚至如今,在幽暗的夜晚,/远远的,那振响的山岩/还把舟子的低音歌回荡。”[2]T2,406-407

基于对亚德里亚海、意大利、威尼斯的无限向往,普希金在《“在豪华威尼斯统治地方的附近”》[注]翻译自法国诗人安德烈·谢尼耶的《“在岸边那儿,威尼斯——大海的女皇……”》。(1827,Близ мест,где царствует Венеция златая)、《段章》(1827—1836年,Открывки)、《叶甫盖尼·奥涅金》(1823—1830,Евгений Онегин)等作品中描写了灿烂辉煌的威尼斯以及平静的大海(见表1)。

表1 普希金的威尼斯抒写

普希金的三首诗为读者呈现了三幅辉煌、平和、宁静的威尼斯画面。第一幅画面:夜晚金灿灿的威尼斯(Венеция златая),船夫驾驶着威尼斯游船(гондола[3]T2,344),唱着塔索的歌,悠然、无欲无求地在大海中平静航行。第二幅画面:空气中弥漫着月桂树的气息香味,大海沉默(море темное молчит),平静、舒缓、悠闲,威尼斯游船载着伴侣缓慢航行于大海之上(плывет в гондоле[3]T3,403)。第三幅画面:意大利的金色夜晚(ночей Италии златой),“我”同威尼斯女郎乘坐神秘的威尼斯游船(в таинственной гондоле[3]T5,30)在大海之上航行,享受着柔情、祥和、平静。

在拜伦、普希金的双重交汇影响下,没有到过国外的莱蒙托夫在《威尼斯》(1830—1831,Внеция)、《朱利奥》(Джюлио)等诗作中描写了威尼斯、大海,呈现出与普希金“威尼斯文本”相同的意境画面(见表2)。

表2 莱蒙托夫的威尼斯抒写

莱蒙托夫笔下的威尼斯同样灿烂、平和:第一幅画面:夜晚威尼斯披着月光,豪华无比(богатая Венеция),平静的大海中凤尾船悠然航行,船夫唱着歌,与桨下(под веслами гондолы[10]T1,265)浪涛的喧嚣互相交织,一派祥和。第二幅画面:晨光照耀,威尼斯金光闪闪(豪华、金黄,богатая Венеция,златило),如同豪华陵墓(как пышный мавзолей),如同矗立于埃及的金沙之中(среди песков Египта золотых),映亮着浪涛,玫瑰的芳香弥漫,浪涛嬉戏,渔民的歌声回旋(песни рыбаков[10]T3,76-77),船载着恋人在大海中静谧航行。

莱蒙托夫笔下的威尼斯与普希金笔下的威尼斯有着高度的相似性、一致性。相同的意境(平静、祥和)、相同的意象(威尼斯、游船、芳香、船夫、船夫的歌、大海)形成了莱蒙托夫与普希金文本统一的诗意氛围与表达方式,从而彰显了两者在海洋抒写方面的承继关联。

二、文本的叠合:拿破仑题材与海洋抒写

拿破仑题材贯穿普希金的创作生涯——普希金从1814年到1836年创作了不少以拿破仑为题材的诗作,其中不少诗篇都涉及拿破仑流放海中孤岛、埋葬海岛(厄尔巴岛、巴赫勒拿岛)的经历,造成了“拿破仑文本”与“海洋文本”的重合,换言之,拿破仑构成了普希金海洋抒写的动机。普希金在这些诗作中,均描写到海洋、孤岛、坟墓,并通过对海洋、孤岛、坟墓的抒写,渲染、暗示拿破仑的孤独命运,探寻拿破仑的心境,评判拿破仑的生前死后。普希金与莱蒙托夫笔下有很多相同的题材,拿破仑题材便是其一。莱蒙托夫在拿破仑题材的诗篇中,同样以海洋抒写、塑造拿破仑,并对拿破仑作出与普希金相类的评价(由起初的否定到后来的肯定、赞颂),与普希金的“拿破仑文本”遥相呼应。本节立足下述篇目(见表3),通过文本比对分析,探析莱蒙托夫“拿破仑题材与海洋抒写”与普希金之间的关联。

表3 普希金与莱蒙托夫创作的“拿破仑文本”

续表

作者时间篇目莱蒙托夫1829《拿破仑》(Наполеон)1830《拿破仑》(Наполеон)1830《致***》(К***,Неговори:одним высоким…)1831《圣赫勒拿岛》(Св.Елена)1832《两个巨人》(Два великана)1840《飞船》(Воздушный корабль)1841《最后的新居》(Последнее новоселье)

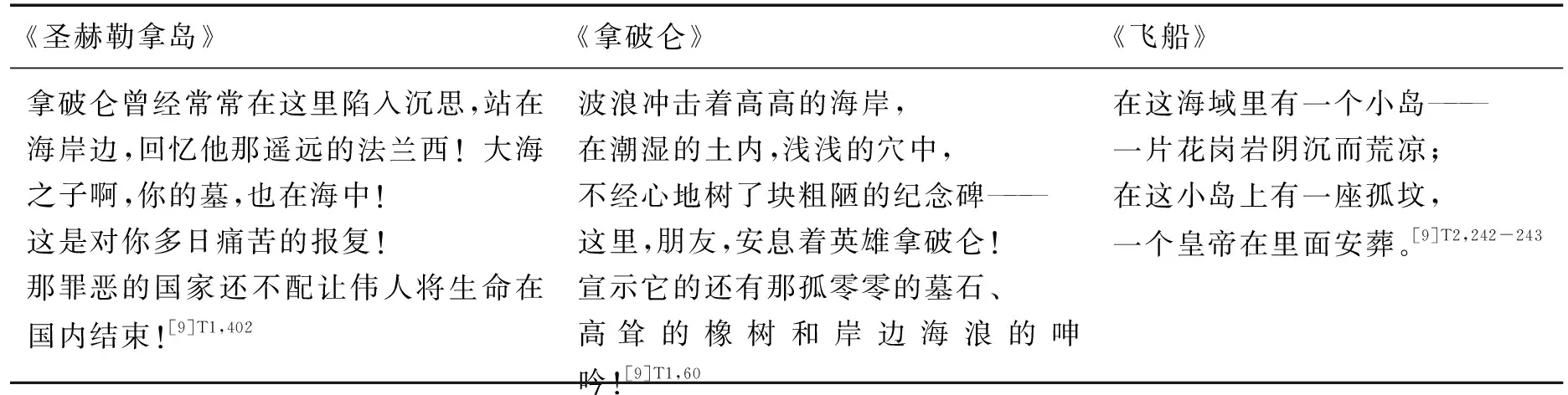

(一)海中坟墓:拿破仑精神的象征

普希金在《拿破仑》(1821)、《致大海》(1824)中描写了拿破仑的海中坟墓,并流露出矛盾的思绪。海中坟墓,一方面,光荣、伟大,彰显拿破仑的功业与地位,另一方面,孤独,凄冷,映衬拿破仑的命运与心境(见表4)。

表4 普希金笔下的海中坟墓

诗人以拿破仑长眠于“浩瀚的浪涛间”(среди пустынных волн)指示拿破仑的死亡,并赞叹拿破仑的海中坟墓是宏伟的坟墓(великолепная могила[3]T2,57)、光荣的坟墓(гробница славы);大海(море)、孤独的悬崖(одна скала)、伟大的回忆(воспоминанья величавы)、凄凉的梦(хладныйсон)、痛苦(мучение)、消亡(угасал)、安息(почил[3]T2,196),冷色的基调衬托出拿破仑坟墓(拿破仑)的另一面:孤独、凄冷。伟大、凄冷的坟墓在诗人看来却是荒凉大海中最能震撼心灵的东西,“在你的浩瀚中有一个处所/能使我沉睡的心灵复苏。”[3]T2,32普希金将拿破仑的海中坟墓视作拿破仑生命、精神的浓缩与象征,并从大海中体悟拿破仑的精神:无边无际,独一无二,荒凉,自由,永恒,不朽。

莱蒙托夫同样在多篇诗作中聚焦于拿破仑的坟墓(见表5):写于1829年的《拿破仑》开篇直接从拿破仑的墓地(圣赫勒拿岛)写起;在拿破仑逝世十周年之际,莱蒙托夫写下了《圣赫勒拿岛》(1831)一诗,诗中,诗人直接称呼拿破仑为“大海之子”(сын моря[10]T1,194),并写到他在海中的坟墓;《飞船》(1840)的航行方向是孤岛上的拿破仑坟墓。拿破仑坟墓作为莱蒙托夫探寻拿破仑心灵与命运的载体,是莱蒙托夫意识世界中拿破仑精神的象征,与普希金对拿破仑体悟与追寻的方式异曲同工。

表5 莱蒙托夫笔下的海中坟墓

莱蒙托夫笔下的拿破仑坟墓,同样伟大、光荣——“你的墓,也在海中”,较之于“罪恶的国家”,大海才是拿破仑的真正归宿:伟大的大海埋葬着拿破仑的尸骨,诉说着拿破仑的传奇,构塑着拿破仑的精神;同样孤独、凄冷——浪涛拍岸(бьет волна),在潮湿的土地下(в сырой земле),在轻浅的土穴中(в яме неглубокой)埋葬着孤独的拿破仑;孤单的石头(камень одинокой)、高高的橡树(дуб возвышенный)、呻吟的浪涛(волн прибрежных стон[10]T2,45)、荒凉阴沉的花岗石(пустынный и мрачный гранит[10]T2,151)陪伴着孤独的拿破仑。阴冷、孤绝、荒凉的坟墓与曾经的显赫对比强烈。强烈的反差映衬着拿破仑的生前与死后,伟大与落寞。

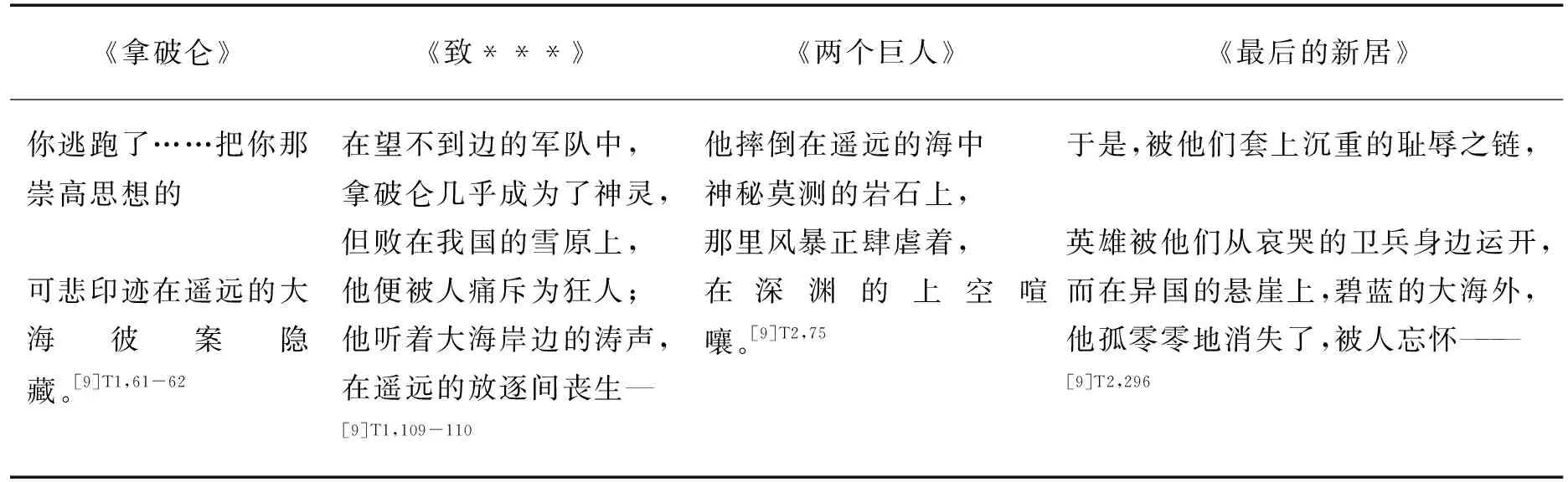

(二)海中放逐:拿破仑的命运写照

普希金在《“皇宫前肃立的卫兵睡意朦胧”》(1824)、《“回首往昔:我们青春的节庆”》(1836)等诗篇中描写了拿破仑失败被流放大海、被遗忘在大海的命运(见表6)。

表6 普希金笔下的海中放逐

莱蒙托夫在《拿破仑》(1829)、《致***》(1830,К***,Не говори:одним высоким…)、《两个巨人》(1832,写于俄国1812年卫国战争二十周年之际)、《最后的新居》(1841,写于拿破仑尸骨被高调迎回法国安葬之际)等诗篇中多次描写了拿破仑战败被放逐大海、被遗忘的命运(见表7)。

表7 莱蒙托夫笔下的海中放逐

拿破仑在普希金与莱蒙托夫的诗篇中“放逐”“孤寂”“遗忘”“消逝”,历经循环、轮回。两位诗人以他们的文字与情思写尽了拿破仑的命运与心境,向自己、向世人呈现及诉说了他们塑造的拿破仑形象及他们理解的拿破仑精神。精神、形象的同一性体现出两位诗人对拿破仑相似、相同的感悟和感知,以及相似、相同的拿破仑题材与海洋书写。

普希金在《拿破仑》(1821)中称呼拿破仑的孤岛为“酷热的小岛”(знойный остров),坐落于“异域天空下”(под сенью чуждою небес);莱蒙托夫在《最后的新居》(1841)中同样称呼其为“异域天空下”(под небом дальних стран)的“酷热的小岛”(знойный остров),措辞的一致性似乎也在暗示着莱蒙托夫文本与普希金文本之间的关联(见表8)。

表8 普希金与莱蒙托夫的文本比较

莱蒙托夫将拿破仑与大海联系起来,以海洋指示拿破仑的命运、以大海衬托拿破仑的孤独、以大海刻画拿破仑的性格、以大海彰显拿破仑的精神、以大海探寻拿破仑的心灵,与普希金抒写拿破仑的范式几乎一致;莱蒙托夫对海中墓地、海中孤岛以及拿破仑被流放、被遗忘命运的书写采用了与普希金文本相同的词汇,营造了普希金的拿破仑诗篇中同样的意境,由此,莱蒙托夫的上述诗篇某种程度上可看做是对普希金的拿破仑诗篇的续写与扩改,进而造成了莱蒙托夫与普希金“拿破仑题材与海洋书写”的叠合、互文,彰显了莱蒙托夫海洋书写对普希金的模仿与继承。

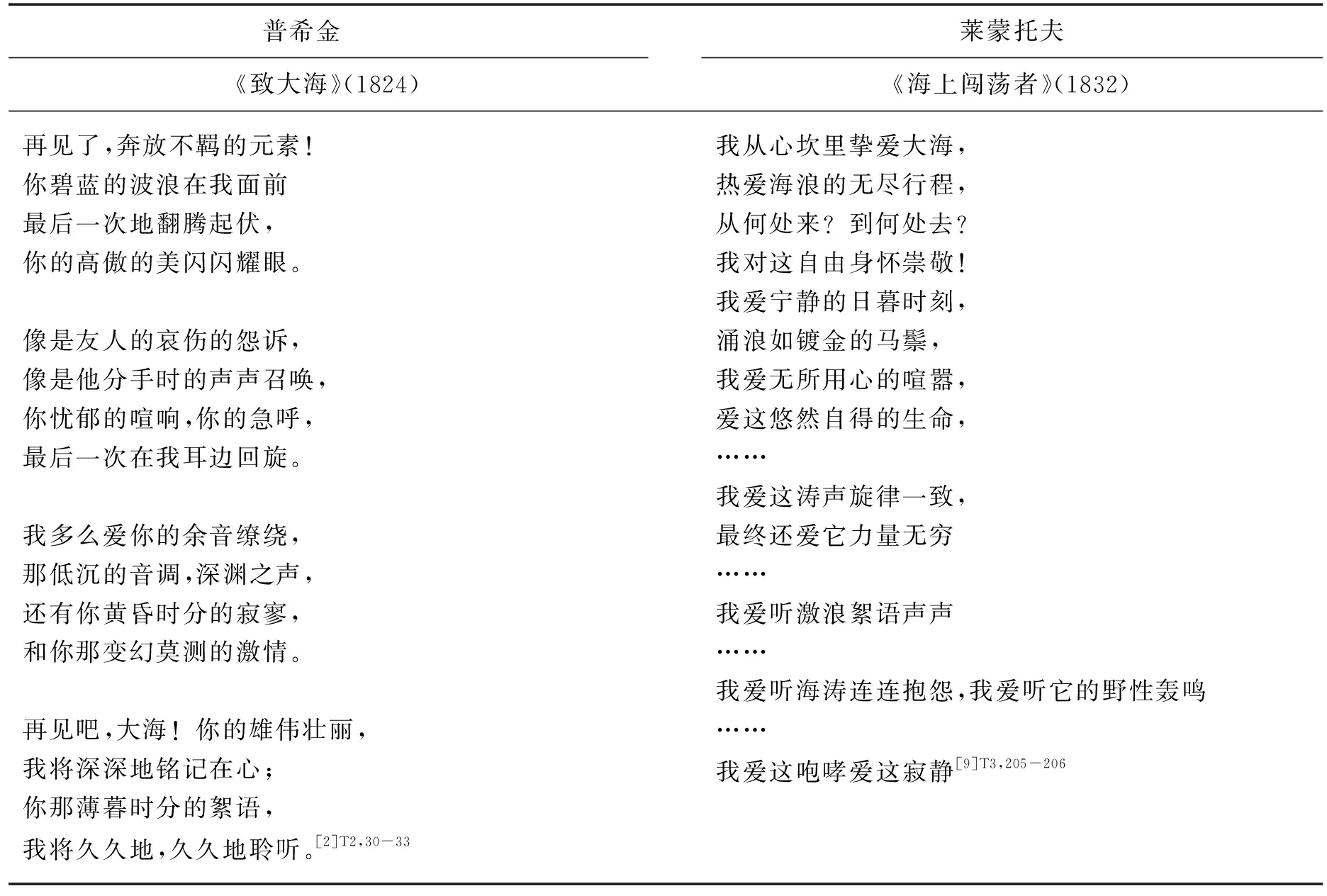

三、表达的延续:海洋作为自由、生活的象征

普希金在《囚徒》(1822,Узник)、《真羡慕你呵……》(1823,Завидую тебе)、《致大海》(1824,К морю)、《叶甫盖尼·奥涅金》(1823—1830,Евгений Онегин)等诗篇中以充沛的情感与高超的诗艺高歌了大海所体现的自由精神,表达了对大海(自由)的无限向往,确立、深化了俄国文学中的“海洋——自由”表达式。

莱蒙托夫在承继普希金海洋诗学的基础上,沿用了“海洋—自由”的表达式,谱写了不少承载海洋自由精神的诗篇,如《海盗》(1828,Корсар)、《心愿》(1832,Желанье)、《海上闯荡者》(1832,Моряк)等。这些诗篇在措辞、主题上表现出与普希金诗作极大的相似性、相同性,试看比较(见表9):

表9 普希金与莱蒙托夫的文本比较

两部诗篇中的抒情主人公都渴望自由,都希冀在大海上奔跑,在“争论”(спор)中——с волнами споря[3]T5,30-31(普希金)、споре/С дикой прихотью пучин[10]T2,47(莱蒙托夫)、在斗争中寻求向往的自由。略有不同的是莱蒙托夫诗句中传递出的情绪,较之于普希金诗篇中的情绪更为主动、更为积极:莱蒙托夫笔下的主人公,勇敢决绝,付诸行动,奔向大海,畅享自由;普希金笔下的主人公,徘徊思虑,等待时机,期待奔入大海,期待纵享自由。差异之外,诗句整体所传递出的对大海、对自由的渴望情绪以及通过“斗争”、“争论”获取自由的方式,都有着高度的一致性。

莱蒙托夫《海上闯荡者》(Моряк)中的大海及抒情主人公对大海的告白,与普希金《致大海》中的大海、告白同样表现出高度的相似、一致(见表10)。

表10 普希金与莱蒙托夫的文本比较

两首诗表达、流露的情感基调是一致的:抒情主人公都直抒胸臆地向大海表达了真挚地热爱——Как я любил;Как я в душе любил всегда……;Как я люблю;Люблю их……,大海啊,“我永远爱你”,“我多么爱你”。两首诗均将大海视为自由的象征,均赞叹了大海体现的自由精神——свободная стихия;их свободы,自由的自然力、大海的自由。两首诗均从声音、动作、力量角度描摹了大海的形态,并表现出了相当的相似性——“我”爱大海哀伤的抱怨(ропот заунывный)、沉郁的喧响(грустный шум)、召唤的喧响(шум призывный)、回声(твои отзывы)、深沉的轰鸣(глухие звуки)、深渊的喧嚣(бездны глас)、黄昏的静谧(тишина в вечерний час)、任性的激情(своенравные порывы)、黄昏的喧嚣(гул в вечерние часы)、波涛的絮语(говор волн);“我”爱大海黄昏的宁静(час заката молчаливый)、无所用心的喧嚣(бесполезный шум)、单调整齐的涛声(однообразный звук)、无穷的力量(все эти силы)、放肆的低沉(дерзкий шопот)、狂野的拍溅声(дикий плеск)、倔强的抱怨(упрямый ропот)、爱大海的咆哮与宁静(рев и тишина)……众多相似的文本痕迹,似乎都指示了莱蒙托夫对普希金海洋书写的模仿。

普希金与莱蒙托夫在作品中常以大海指示生活,并表现出相近的生活态度——虽然生活(大海)带来痛苦、生活充满痛苦,但两位诗人都愿意保持乐观,积极投身生活,经历生活的磨难与苦痛,获取诗人的价值(见表11)。

表11 普希金与莱蒙托夫的文本比较

两首诗表现了两位诗人对生命、生活的深刻(相似)理解:普希金与莱蒙托夫都将大海视为生活的象征,认为生活(大海)充满了“风暴”(буря)、“痛苦”(страдание,горе),大海(生活)带来的是“劳累”、是“苦痛”,而“我”愿意经历痛苦(страдать)、经历悲伤(печали),“我想生存”(Я жить хочу)、“我想活着”(Я жить хочу),活着去思考和经历(Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать[3]T3,179,Я жить хочу!Xочу печали[10]T6,410)。

综上,通过以上的分析、梳理,我们可以说普希金的海洋抒写影响、启迪了莱蒙托夫的海洋创作,普希金的海洋抒写在莱蒙托夫那里得到了延续。当然,我们论说普希金对于莱蒙托夫海洋抒写的影响,或说莱蒙托夫对普希金海洋抒写的模仿,并非为证明普希金“优”于莱蒙托夫、莱蒙托夫“劣”于普希金,而在于发现文学的延承规律、作家的创作特色,诚如国内以莱蒙托夫为论文选题获得博士学位的黄晓敏所言,“关于模仿的争论结果并非由此断言哪位作家更胜一筹,而是使得我们对作家创作能有更深刻的认识,认识到他们创作上的独特价值所在”[11]。“杀害了普希金的手枪的射击惊醒了莱蒙托夫的灵魂”[12]67,莱蒙托夫在普希金的基础上以其自身的才华和生命经历,赋予了“海洋”鲜明的莱蒙托夫色彩:其以生命中一贯的孤独、反抗、追求、漂泊、痛苦之情感内核为主导,在作品中构建起了一个庞大的海洋意象体系,以“小舟——大海”表达漂泊的苦涩、以浪涛指示命运的无奈、以海洋强化爱情(单恋、失恋、分手、求爱而不得)的痛苦、以海浪表现决绝的反抗,形成了丰富的内涵与独特的表达,继而为“海洋”烙上了莱蒙托夫标记,注入了“莱蒙托夫元素”[11]。“海洋”由此承载着莱蒙托夫的生命意识与创造艺术,蕴藏着莱蒙托夫的“痛苦”“悲哀”“力量”“深刻”[12]68,在俄罗斯文学中继续向前流淌。