柴达木盆地茫崖凹陷尕斯库勒油田新近系上干柴沟组震积岩特征及其地质意义

2019-03-02杨晓菁王靖茹李雅楠鲁姗姗张彩燕

盛 军,李 纲,杨晓菁,王靖茹,李雅楠,鲁姗姗,徐 立,张彩燕

(1.中国石油青海油田分公司勘探开发研究院,敦煌 736202;2.中国石油青海油田分公司 采油一厂,敦煌 736202)

地震是一种常见的灾变地质事件,构造运动、火山爆发、地层塌陷变形、陨石坠落等因素均可以诱发地震。在漫长的地质历史中,地震作为短时间内瞬时突发性的地质事件,其对沉积物的影响,尤其是未固结沉积物的影响,成为了地震在地质体中遗留下的识别标志,此类沉积岩便称之为震积岩。20世纪60年代,国外学者研究地震对海底沉积物造成的影响[1-2],开始了震积岩的研究;而正式提出震积岩(seismite)这一概念的是Seilacher。1969年,Seilacher在研究蒙特利页岩时,认识到地震对未固结沉积物的影响后,提出这一概念[3]。随后,国外许多学者对震积岩进行了一系列的研究,相继提出了震积岩的识别标志和垂向序列。

中国地质学者对震积岩的研究较国外晚,始于20世纪80年代[4-6]。20世纪90年代以后,乔秀夫、郭建华、杨剑萍等众多学者对不同盆地、不同时期的震积岩开展了广泛深入的研究,取得较为丰硕的成果[7-12]。回顾中国震积岩三十余年的研究历程,主要成果可以概况为以下几个方面:①系统提出了震积岩的命名、类型划分方案;②系统研究了不同构造背景下的海相沉积层中所发育的震积岩特征和震积岩序列;③系统研究了东部陆相断陷盆地所发育的震积岩特征和序列;④系统研究了构造背景稳定的拗陷盆地所发育的震积岩特征和序列。

有关柴达木盆地震积岩的研究整体相对较少,研究程度低于东部盆地。杨剑萍等人于2008年首次在柴达木盆地乌南油田古近系下干柴沟组发现震积岩[13],随后不同学者对柴达木盆地第四系、古近系震积岩进行了相关研究。但是,关于新近系上干柴沟组震积岩,截止到目前尚未见到公开的研究报道[14-17]。本研究通过钻井岩心观察,在茫崖凹陷中西部尕斯库勒油田新近系上干柴沟组地层中发现震积岩的存在,进而对该地层中的震积岩特征以及典型识别标志进行描述,并对其存在的油气地质意义进行探讨。

1 区域地质概况

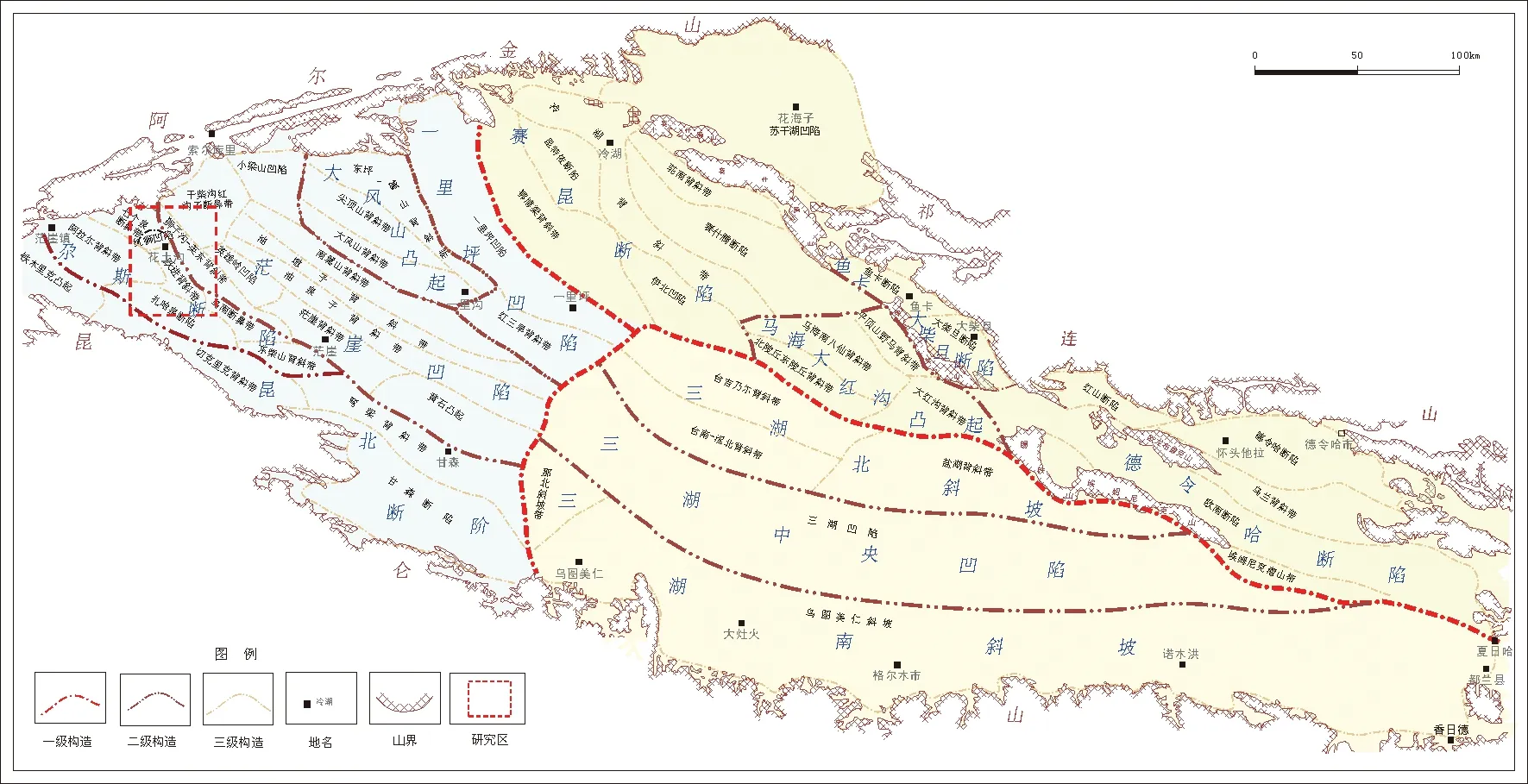

尕斯库勒油田位于柴达木盆地茫崖凹陷,地处柴达木盆地西部;柴达木盆地具有小地块、多板块拼贴背景,中新生代构造沉积演化受印度板块俯冲、青藏高原隆升、阿尔金断裂走滑的联合控制。中新生代以来,在印度板块持续向北俯冲、藏北板块多期拼贴的影响下,柴达木盆地长期处于压扭走滑的动力学环境。研究区位于昆仑山与阿尔金山两大构造带所加持的部位,喜马拉雅运动阶段,两大构造带的强烈活动导致研究区产生了复杂的构造变形(见图1)。上干柴沟组(N1)地层分布广泛,在全盆地范围内几乎皆有分布;沉积中心位于盆地中西部地区,地层厚度呈现东、南薄,西、北厚的特点,具有南北展布,东西分带的特点,地层厚度最大达到1 800 m。研究区上干柴沟组主要发育有辫状河三角洲前缘亚相与滨浅湖亚相,处于两相带的过渡区。

2 震积岩的识别及特征

国内学者在对比现代与古代震积岩成因沉积物以后,认识到震积岩与其他类型的沉积岩具有明显的差异,并提出了震积岩的识别标志。这些识别标志目前尚未形成统一的标准,但大致可以分为两类,一类是塑性变形标志,另一类是脆性变形标志。塑性变形是指沉积物在尚未胶结成岩时,受到地震影响,未固结沉积物发生震动液化扭曲变形,识别标志包括层内褶皱、液化砂(泥)岩脉、火焰状构造、环状层理、负荷构造、滑揉构造、枕状构造、喷射状构造等;脆性变形则是指半固结、固结沉积物受到地震作用影响发生的脆性变形,其标志主要包括同沉积微断裂、震裂缝等。

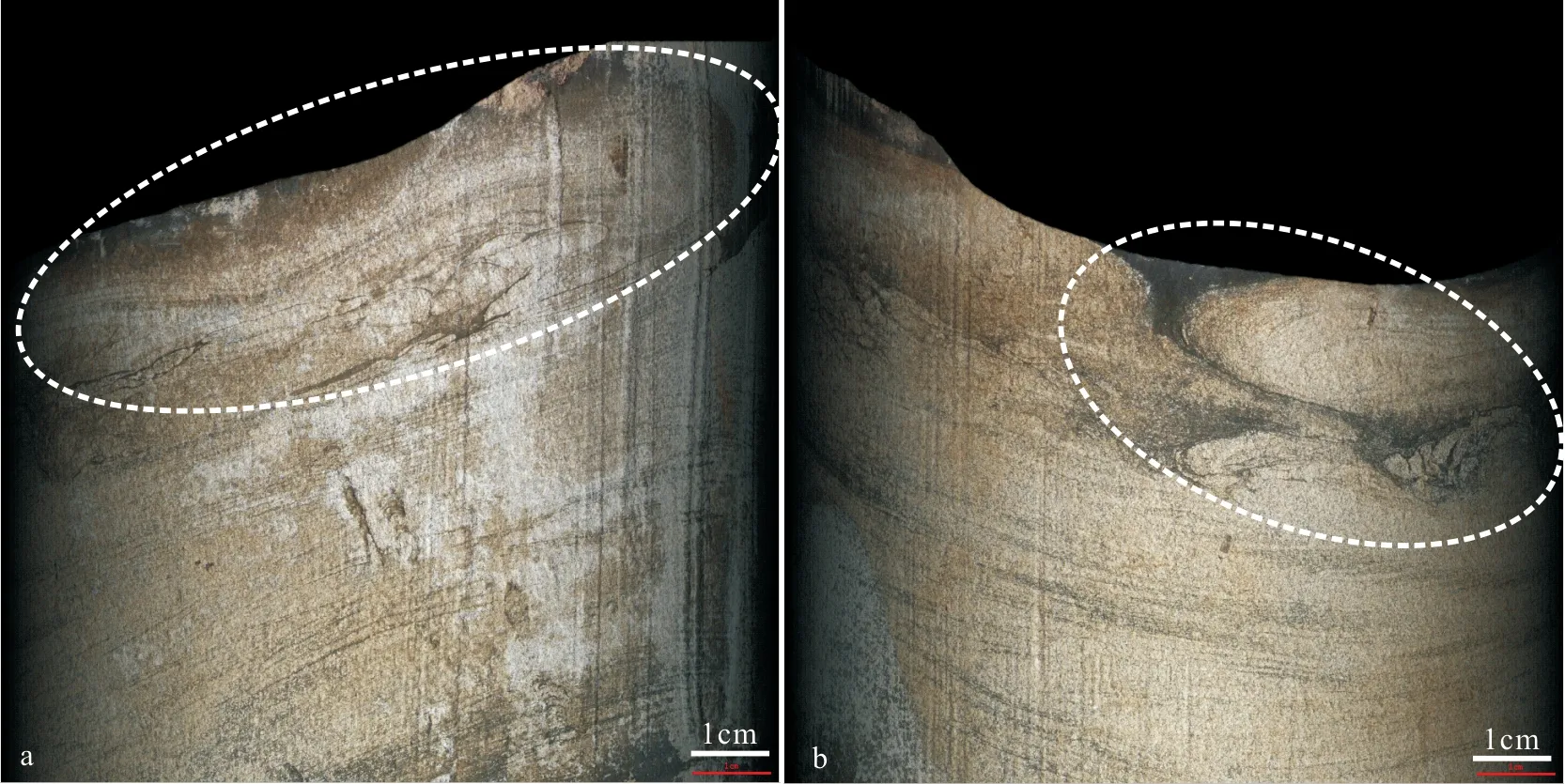

研究区于2017年新钻取心井跃9162井,发现大段的非正常沉积构造。通过对这些非正常沉积构造的分析,结合事件沉积相理论中震积岩的特点,认为发现的非正常沉积属于震积岩沉积。同时,通过对研究区老井岩心的观察,发现早在20世纪90年代钻取的新近系上干柴沟组段岩心中,也存在类似震积岩的非正常沉积构造特征(见图2)。但是,由于取心井段小、不连续,同时受制于当时理论水平限制等方面的因素,这些非正常沉积并未引起关注。本研究以跃9162井岩心为例,针对岩心观察中发现的多种典型的震积岩构造特征展开详细研究。

图1 尕斯库勒油田地理位置图Fig.1 The Location map of Gasikule Oilfield

a 跃675井,2 031.98~2 032.09 m b 跃2154井,2 111.62~2 111.73 m图2 研究区老井取心观察到的非正常沉积Fig. 2 Abnormal deposition observed in former wells in the study area

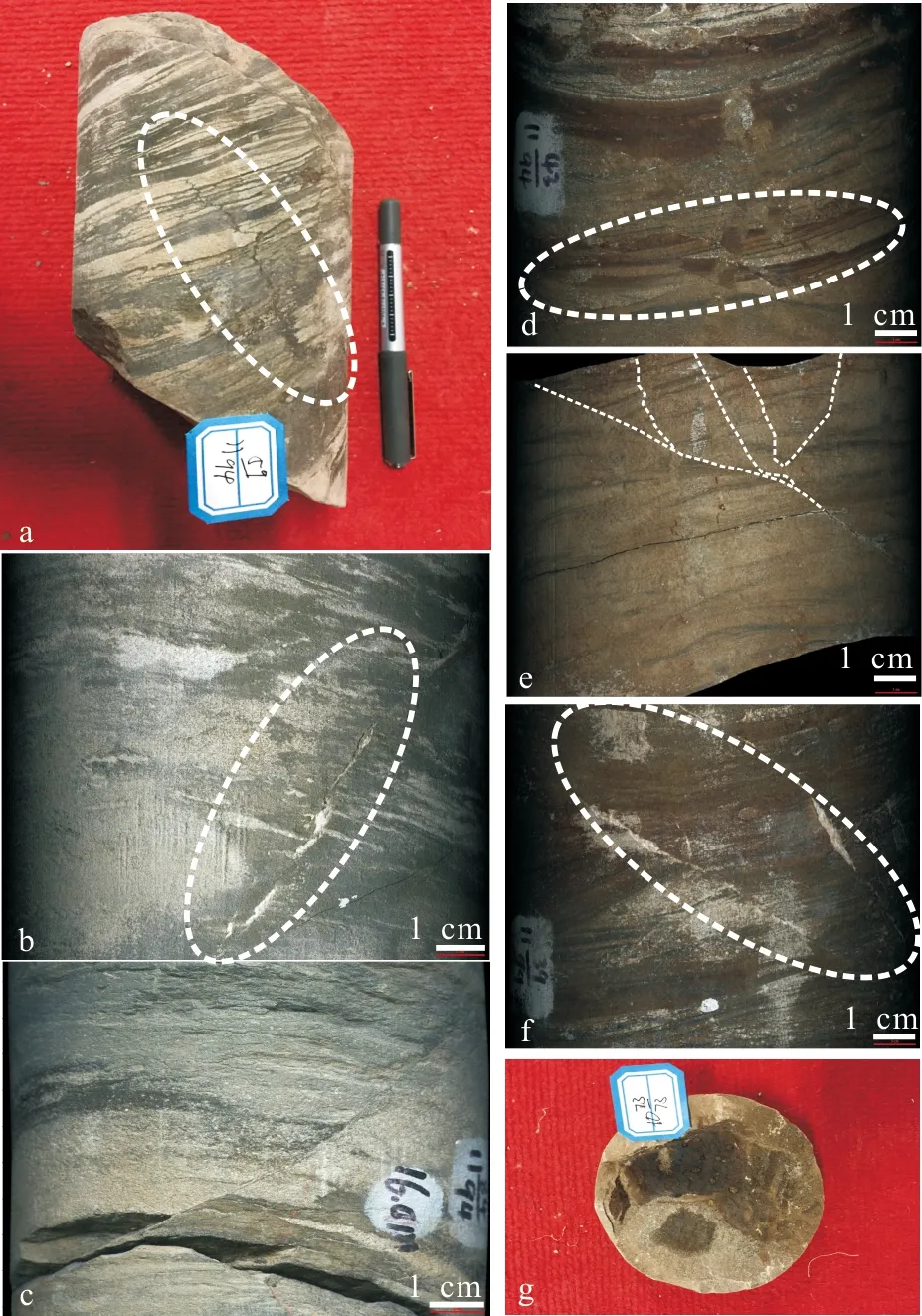

2.1 负荷构造及砂球、砂枕构造

负荷构造及砂球、砂枕构造属于地震作用伴生的沉积构造。负荷构造主要是指下部的未固结泥质沉积在受到上部较为粗的砂质沉积的不均匀负荷压力时,在砂、泥界面处发生的液化扭曲变形,泥质沉积物向上形成火焰状、舌状构造,砂质沉积物向下形成瘤状、半球状凸起。砂球、砂枕构造是未固结沉积物,在地震作用的影响下,发生液化现象,沉积物体积收缩,地面下沉,在震动与重力的共同作用下,上部细粒的砂质沉积物向下部的软性泥质沉积物中陷落,形成不规则的砂球、砂枕构造;其一般发育在砂、泥界面处。研究区发现的砂球、砂枕构造一般规模较小,形成的砂质球状、枕状沉积物一般在1~2 cm(见图3)。根据Moretti 等人(2002)的研究成果[18]认为,球、枕体体积与规模的大小,主要受到液化层厚度的控制,而砂质球、枕体的形态与负载体陷落的深度关系密切,随着负载体的不断下沉,下沉深度越大,砂质球、枕沉积体将变的更加扁平。本研究认为,砂质球、枕体沉积物的形成具有同一的地质条件,最终形成球形或者枕形取决于负载体下沉的深度,球形与枕形的差异反应了负载体下沉深度的差异,砂球随着负载体下沉深度的增加逐渐向砂枕转变。

a 砂球构造,232813m;b 砂枕构造,2 318.16 m;c 火焰构造,2 338.64 m;d 负荷构造,2 307.52 m图3 震积岩负荷构造及砂球、砂枕构造Fig.3 The load structure, sand ball and sand pillow structure of seismite

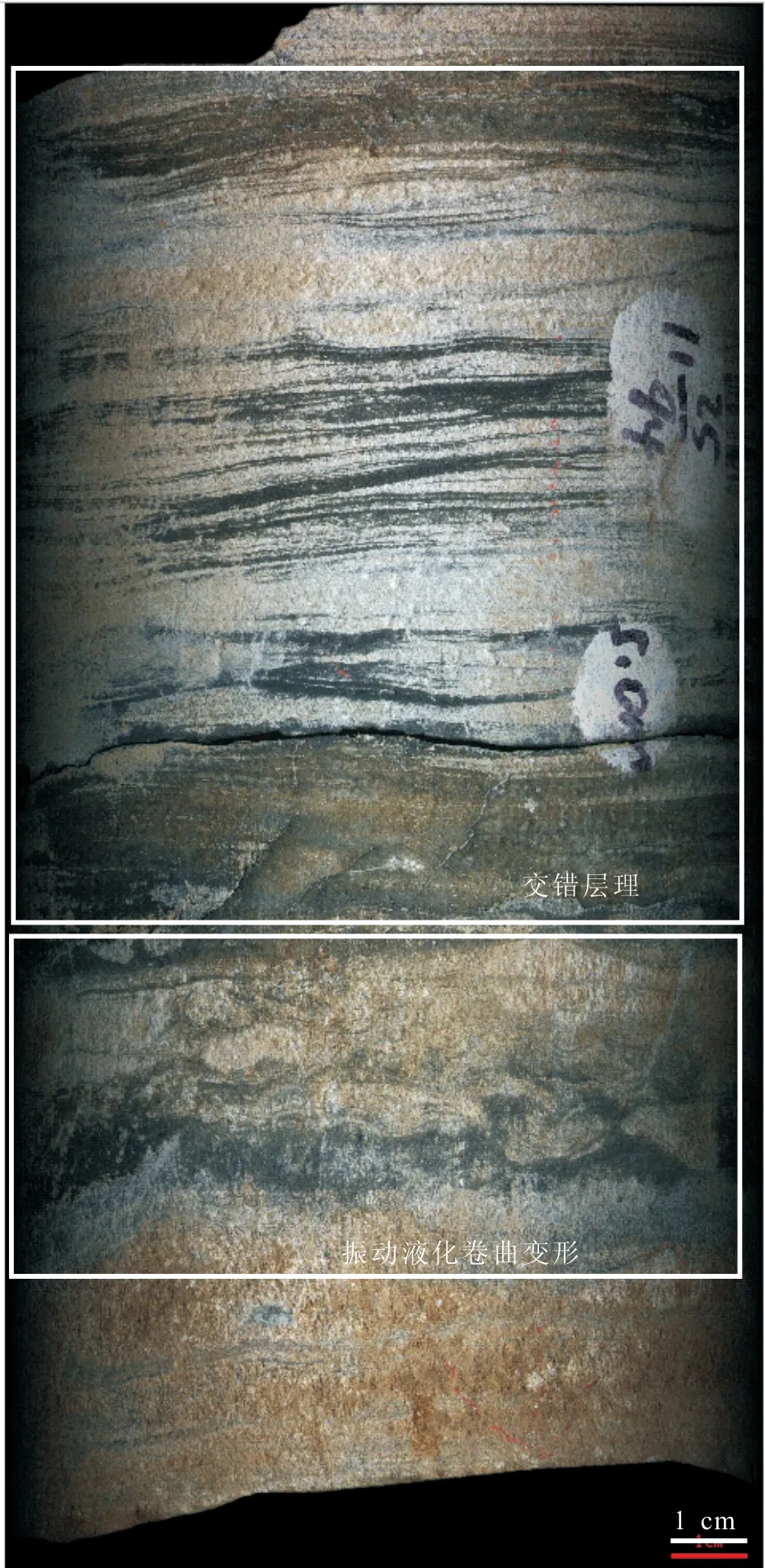

2.2 振动液化卷曲变形构造

振动液化卷曲变形构造是震积岩中常见的沉积构造变形现象,属于层内变形,主要是未固结沉积物在受到地震的振动作用后,沉积物液化发生塑性变形,形成层内扭曲、弯曲、卷曲等形态的变形沉积构造。国内学者将具有振动液化卷曲变形构造的震积岩称之为震褶岩。本地区发现的振动液化卷曲变形方向性差、褶曲形态无规律,呈雾化扩散状。受到地震震动的影响,未固结状态沉积物发生明显的液化现象,砂质与泥质沉积物相互混合,无明显的砂泥界限;发生此类变形构造的沉积物颗粒较细,主要为粉砂岩、泥质粉砂岩(见图4)。国内学者对震动液化卷曲变形构造的研究较为深入,并进行了物理模拟实验。其他成因的褶曲变形构造与地震成因的褶曲变形构造相比较,形态相似,但地震成因的褶曲轴面有规律可寻,轴面趋向具有一致性,地层成因的褶曲变形褶曲轴面无明显规律。

图4 震积岩振动卷曲液化变形(2 319.60 m)Fig.4 The vibration liquefaction deformation of seismite

2.3 液化岩脉

液化岩脉的形成与地震振动作用有着直接的关系。在地震振动作用的影响下,液化的砂岩或者泥岩,沿着震裂隙进行充填,形成液化岩脉。这种类型的液化岩脉的形态受到震裂隙的控制,由于地震振动的剪切作用,高角度张性震裂隙发育,此种充填类型的液化岩脉往往呈较为单一的线条状,形态与震裂隙保持一致,呈高角度。研究区观察到的高角度岩脉与裂缝存在同生关系,上部液化层沿着地震作用形成的同生裂缝向下灌入形成液化岩脉;另外一种则是发育在砂泥岩互层中,液化的砂岩或者泥岩受到挤压,横向侵入到上部或者下部未固结的沉积层中,一般呈低角度状,液化岩脉形态呈不规则弯曲条带状,两端相对较细,中间呈现“大肚子”。研究区岩心观察发现,液化岩脉主要以横向侵入岩脉类为主,岩脉宽度0.5~2 cm,长度约3~12 cm(见图5)。

a 垂向岩脉充填裂隙,230 582 m; b 横向岩脉侵入,2 330.76 m;c 横向岩脉侵入,2 297.53 m图5 震积岩液化岩脉Fig.5 The liquefied vein of seismite

2.4 环状层理

环状层理是大量纹层间歇性地被突然限制而呈现的一种环状或链条状形态的一种层理[19]。国内外学者在研究震积岩时,发现了很多这种具有环状或链状的层理,认为这种层理出现的原因是未固结薄的砂泥互层沉积物在地震的作用下,发生变形而形成,但形成这种层理的地震作用强度较弱(震级小于5级)[18,20]。环状层理的形成原因包括震动坍塌、震动拉伸,主要发育在粒度较细的粉砂岩与泥岩的薄互层中。研究区内环状层理呈较为规则的椭圆状,伴生液化卷曲变形构造,环状规模控制在层内,长4~8 cm,高1.5~3 cm(见图6)。

图6 震积岩环状层理(2 331.97 m)Fig.6 The ring bedding of seismite

2.5 微同沉积断裂和震裂缝构造

微同沉积断裂是在地震作用下,沉积地层受到振动形成的一种层内地震伴生构造,多以张性断裂为主,属于脆性形变。通过岩心观察发现,研究区地震成因的微断裂发育,且在不同深度均发育。其断裂形态可以分为两类:一类为发育形成较长断距的单一小断层,一类则是具有短断距、平行排列的阶梯状、簇状小断层。本地区的微同沉积断裂通常规模较小,仅限于层内发育,断距较短,不断穿其所处位置的上、下部位岩层。这与前人在其他地区不同类型的沉积相所观察到的微断裂认识一致,说明震积岩所形成的微构造形态主要受地震作用强度的影响,而与沉积相、岩石类型的关系并不密切。

震裂缝在本地区的震积岩段储层内普遍发育,裂缝主要发育在具有薄夹层的砂岩与砂泥岩薄互层中,砂岩粒度较细,通常为细砂岩和粉砂岩。震裂缝规模较小,通常仅能够断穿层内较薄的泥质夹层,裂缝宽度小,裂缝形态以高角度缝为主。通常,震裂缝在形成以后,受到上部液化层的影响,裂缝多被砂质与泥质充填。本地区亦不例外,在岩心观察中,砂质与泥质充填的震裂缝较为常见(见图7a)。同时,由于本地区沉积环境主要为高原咸化湖盆沉积,震裂缝在形成后充填形式较其他淡水沉积盆地而言具有独特的膏岩充填(见图7b,f)。

a 层内微裂隙,泥质充填,22 332.41 m;b 层内微裂隙,膏岩充填,2 338.76 m; c 层内微断裂,2 337.73 m;d 阶梯状微断裂,2 329.89 m; e 枝状微断裂,2 329.68 m;f 层内微裂隙,膏岩充填,2 329.31 m; g 层内微裂隙,油迹,未填充,2 320.35 m图7 震积岩微断裂、微裂缝构造Fig.7 The micro fracture, micro crack structure of seismite

3 震积岩类型与沉积序列

3.1 研究区震积岩类型

目前,对于震积岩的分类,学术界并未形成统一认识,不同学者依据不同的认识提出了不同的分类方案。其中,中国学者杜远生(2000)、乔秀夫(1997)所提出的划分方案被国内学者普遍接受[21-22]。国外学者Montenat在吸取杜远生等人的研究成果的同时,提出了自己的分类方案,但在具体分类内容上与中国学者具有较大差异[23]。杜远生教授的分类方案反映了地震发生全过程中,在不同阶段所形成的地震作用产物,而乔秀夫教授的分类方案则主要体现地震发生时,地震作用对不同地表条件下已形成沉积物的改造所形成的最终产物,两套方案侧重点不一样,但都对深入研究震积岩及其形成过程、形成背景提供了重要的理论基础和指导。本研究采用杜远生教授的分类方案,将震积岩主要分为3类:原地震积岩、海啸岩、震浊积岩。

原地震积岩其本质是指直接由地震振动作用所形成的具有各种震积岩构造的沉积岩。根据其内部震积构造的不同,可将原地震积岩分为震塌岩、震褶岩、震裂岩等。海啸岩则是指受到地震作用所形成的海啸,对沉积物的改造作用所形成的沉积物;海啸发生在地震形成过程中和减弱阶段,海啸岩属于准同期震积岩。震浊积岩则是指由地震振动作用导致在海相或者湖相坡折带处沉积物发生的重力流沉积物。地震作用引发的重力流沉积在沉积构造上通常无法有效地与其他成因的重力流沉积作区分,但可以通过观察是否具有伴生的原地震积岩进行判断。

按照杜远生教授的分类方案,通过观察可知,研究区内主要发育原地震积岩中的震褶岩、震裂岩,未见震塌岩。同时,作为异地震积岩类型的震浊岩也未观察到。这两种类型的震积岩未在此区域观察到,主要是因为该取心井位于三角洲前缘地区,坡度较为平缓。震积岩类型中的海啸岩较为少见,前人对柴达木盆地其他地区的研究中也未见海啸岩。根据海啸的成因机制可知,并不是每一次地震都会形成海啸。激发海啸的条件也并非仅限于地震,由于研究区属于高原咸化湖盆,湖盆规模相对较小,同时水体较浅,所以地震导致的湖浪能量相对较弱,一般不会产生巨浪,其规模相当于海相沉积中的浅海海啸,属于低能海啸。因此,该类湖盆中由于地震导致水体波动所形成的沉积特征不易被后期破坏,容易识别,但判断地震成因的海啸岩却具有一定的难度。通过长井段的岩心观察,在跃9162井2 326.6~2 326.8 m处观察到一处地震型海啸岩(见图8),具体的判别依据为:该段底部发育有地震引发的液化卷曲变形构造,而在其上部发育有较为明显的交错层理,不但显示了向湖盆和向陆地方向的古水流方向,同时也反应出快速的退潮流和洪泛流,沉积复合体发生在较小的沉积段中,同时原地震积岩的伴生,从而认为该段沉积形成机制属于地震海啸岩。

图8 震积海啸岩(2 326.6~2 326.8 m)Fig.8 The tsunami rocks caused by earthquake

3.2 研究区震积岩垂向序列

根据前人的研究成果可知,震积岩在垂向上具有一定的组合规律,通常顶底有未发生变形的正常沉积,而在内部发育有塑性变形段与脆性变形段。震积岩的沉积序列是某一地震事件,在地震发生的过程中所形成的沉积单元组合,反映了地震发生过程中沉积环境的变化规律或沉积作用的变化过程。乔秀夫等人(1997)在华北地台东部震旦系的研究中,建立了海相碳酸盐岩型震积岩震积序列[22];孙晓猛等人(1995年)在研究滇西北金沙江中段大陆边缘地区震积岩沉积时,建立了海相碎屑岩型震积岩震积序列[24]。同时,国内学者对不同沉积盆地的陆相碎屑岩震积岩震积序列也开展了相应的研究,并建立起各自地区的震积岩序列[25-27]。

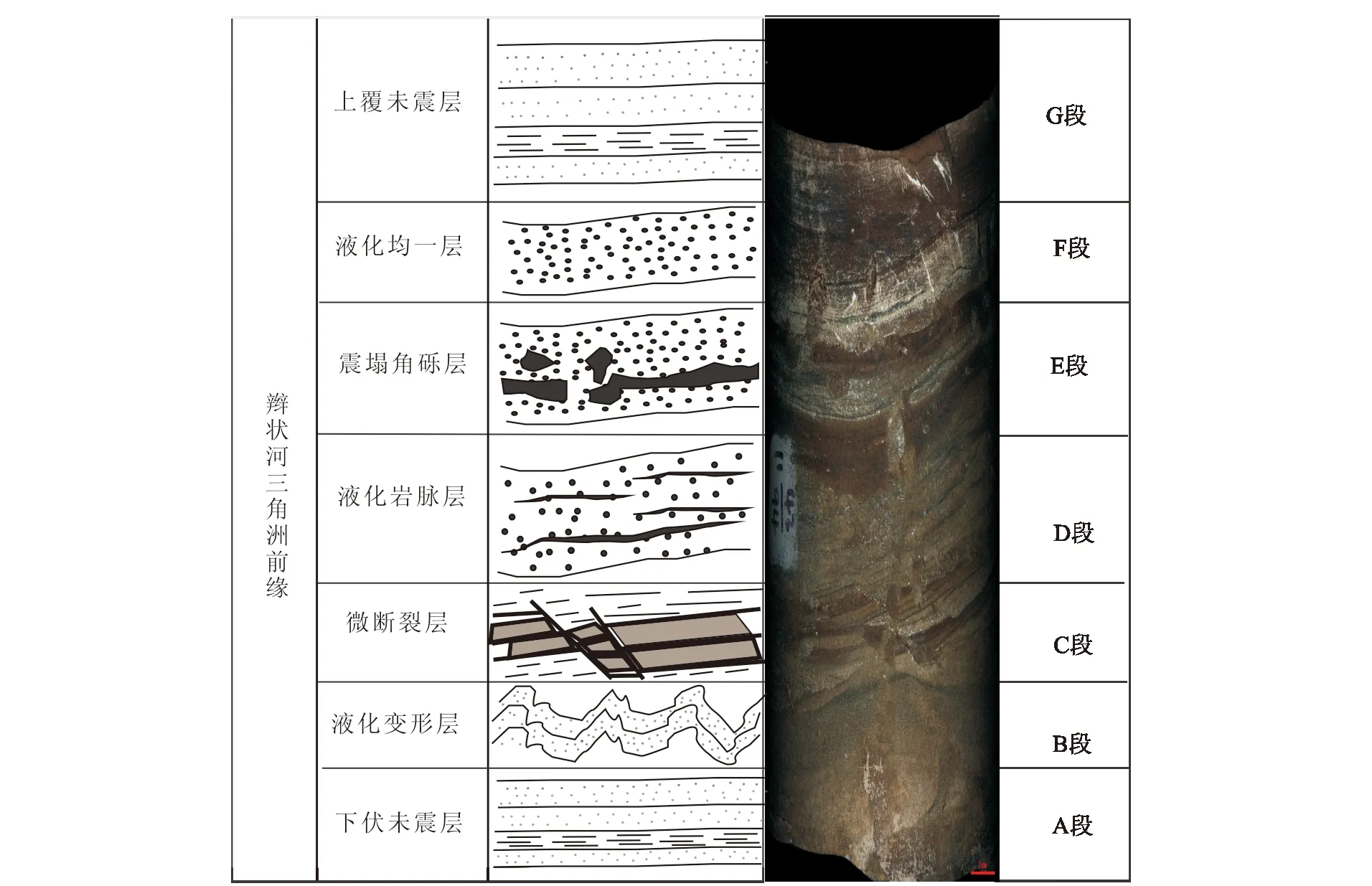

相较于其他研究者,本研究在岩心观察中发现了较为完整的震积岩序列,根据观察结果,结合震积岩不同序列的典型特征,将本地区震积岩序列划分为以下7段(见图9)。

1)A段:下伏未震层。其岩性以细粒砂岩为主,沉积构造未受到地震作用的影响。

2)B段:液化变形层。其属于层内塑形变形,主要是未固结沉积物在受到地震的振动作用后,沉积物液化发生塑性变形,形成层内扭曲、弯曲、卷曲等形态的变形沉积构造。

3)C段:同沉积微断裂层。其属于层内脆性变形,是在地震作用下,固结或者半固结的沉积地层受到振动,形成的一种层内地震伴生构造,多以张性断裂为主。

4)D段:液化岩脉层。其发育在砂泥岩薄互层中,液化的砂岩或者泥岩受到挤压,横向侵入到上部或者下部的未固结的沉积层中,一般呈低角度状。

5)E段:震塌角砾层。在地震振动下,未固结的泥岩在未发生液化现象时,受到剪应力的作用被撕裂,掉入下部未固结沉积物中,形成次棱角状的泥岩碎块。

6)F段:液化均一层。其主要为红褐色细粒沉积物,岩性为粉砂质泥岩或者泥质粉砂岩,颗粒较为均匀,无层理,亦不发育其他沉积构造。

7)G段:上覆未震层。其属于正常沉积,不具有震积岩特征。

图9 尕斯库勒油田新近系上干柴沟组震积岩垂向序列(2 329.76~2 329.94 m)Fig.9 The seismite vertical sequence of Neogene upper Ganchaigou Formation in Gasikule oilfield

4 震积岩的地质意义

地震作为地质历史中重要的瞬时地质事件,在事件沉积学研究中具有重要的意义。柴达木盆地新生代构造运动活跃,在印度板块俯冲、青藏高原隆起、阿尔金断裂走滑的共同作用下,板块运动导致的地震事件频发,而震积岩作为地震事件的记录载体,对研究古地震、确定构造活跃期、研究地震的油气地质意义具有重要的作用。

前人对地震强度与震基岩沉积构造特征之间的关系做了较多研究,其中乔秀夫等人(1994)认为,未固结沉积物发生液化现象,其地震等级需要大于里氏5级,而层内微断裂则是在地震等级进一步升高的情况下才能发生[7]。因此,通过研究震积岩所出现的层段、层内沉积构造的特征等,可以对古地震的发生时间以及作用强度进行规律性的研究。

地震的发生与构造运动关系紧密,通过研究地震发生的时间、地震的强度,可以较好地揭示地质历史中的构造活跃期以及对应构造运动的强弱程度,通过研究震积岩可以为研究构造运动史提供较为准确的理论支撑。本研究在新近系上干柴沟组发现的大段震积岩,揭示了该组地层在沉积时,正处于构造运动的活跃期,受到间歇性的断裂运动影响,地震频发。同时,根据震积岩沉积构造与地震震级的关系可判断出当时构造运动的剧烈程度。

通过观察震积岩特征可以发现,受地震的影响,研究区层内微断裂、微裂缝发育,且集中发育在细砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等物性较差的岩石中。层内发育的微断裂、微裂缝一定程度地改善了其渗流条件,为油气运移提供了优势通道。此次岩心观察中,在震积作用下形成的非有效储集岩层内的裂缝中发现残留的油气重质组分,一定程度上说明了油气在二次运移过程中,该裂缝曾充当油气运移通道的角色(见图7g);国内其他学者在研究震积岩的过程中,也发现过此类现象。震积岩对于油气运移的影响程度尚需要进一步的研究,但其产生的积极影响对于研究油气成藏输导体系,具有一定的地质意义。

5 结 论

通过对柴达木盆地茫崖凹陷尕斯库勒油田新近系上干柴沟组震积岩的观察研究,确定研究区震积岩主要沉积特征包括:负荷构造、砂球砂枕构造、振动液化卷曲变形、微同沉积断裂、环状层理、液化岩脉等震积岩特征。结合岩心观察,确定该地区震积岩垂向序列可以分为7段。同时,该层位发现的震积岩为柴达木盆地西部构造运动研究以及古地震研究提供了新的素材。截止到目前,对于上干柴沟组中的震积岩与其上部油藏之间的关系并未开展研究,而此次发现震积岩中层内微断裂与微裂缝存在残余油气重组分,为深入研究该地区油气成藏体系提供了一个新的思路。