雷廷昌的巧思从样式雷图档看颐和园德和园的设计

2019-02-28张龙

张 龙

张 龙:天津大学建筑学院副教授,主要研究方向为颐和园样式雷图档

张凤梧

张凤梧:天津大学建筑学院副教授,主要研究方向为圆明园样式雷图档

吴晗冰

吴晗冰:天津大学建筑学院博士研究生,主要研究方向为样式雷戏台图档

随着中国现代建筑的不断发展,回归本土设计的呼声日益强烈。

如何在建筑中体现传承、融合、创新的设计方法和顾全多方需求的人文主义精神是每一位建筑设计师都需要思考的问题。作为颐和园重修工程的总设计师,雷廷昌同样面临着这样的问题。

如何选址、怎样设计一座戏楼才能最好地服务于慈禧太后观戏的需求,方便王公大臣、太监宫女、演剧人员的进进出出,既能延续传统体现建筑的恢弘,又能有创新意识兼顾多种需求,且看雷廷昌的巧思。

德和园营建的序曲

乾隆十五年(一七五〇年),乾隆皇帝以整治北京西郊水利为契机,以为母祈福延寿为初衷,启动了清漪园(颐和园前身)的建设。乾隆九年(一七四四年),被誉为「万园之园」的圆明园扩建工程已经结束,成为帝后在西郊园居理政的主要场所,而紧邻圆明园的清漪园则成为了乾隆皇帝奉母礼佛、骋怀散志之处。大概是乾隆皇帝奉母游园时为娱慈颜,要在此粉墨登场的缘故,园内有一座满足日常观演活动的戏台— 位于万寿山前山西部的听鹂馆。通过查阅故宫博物院藏《崇庆太后万寿庆典图》及相关样式雷图档可以发现,听鹂馆戏台在清漪园时期位于院落的北侧。

咸丰十年(一八六〇年),英法联军焚掠西郊诸园,清漪园罹难。同治十二年(一八七三年)同治皇帝计划重修圆明园,同乐园清音阁也被列为重点项目。不幸的是,转年重修工程就因时局动荡而被迫停止。光绪十二年(一八八六年),又一次面临归政的慈禧皇太后决定重修清漪园作为自己的颐养之所,并于两年后将其更名为「颐和园」。受咸丰皇帝的影响,慈禧太后不但喜欢听戏,还热衷于编戏、排戏,并以其寝宫(长春宫)的太监为主体,组建了一个「普天同庆」班,专门为慈禧太后演戏。因此,戏台就成为了颐和园重修必须考虑的内容之一。时年四十一岁,曾协助父亲雷思起完成圆明园重修勘察设计,又因惠陵工程得到朝廷褒奖的样式房掌案雷廷昌成为了颐和园重修的总设计师。

从样式雷家传图档来看,在戏台的修建上,重修工程首先选择了修复听鹂馆。考虑到重修后的戏台主要服务于帝后听戏,雷廷昌把戏台从北侧改到了南侧。戏台分上下两层,中间有天井相通,算是个中等尺度的戏台,台口面宽三丈一尺,规模远逊于故宫畅音阁、圆明园同乐园清音阁。另外,慈禧太后在颐和园内的寝宫是位于前山东侧的乐寿堂,距离听鹂馆直线距离将近七百米,园内只有这一座远离寝宫的戏台必然很难满足慈禧太后随时听戏的需求。如何就近修建一座戏台,成为了雷廷昌必须考虑的问题。

从图档来看,在决定修建德和园大戏楼之前,还曾经有过在乐寿堂院内添修一座戏台的计划。中国国家图书馆藏乐寿堂地盘样中的乐寿堂与两侧配殿尚无游廊连接,说明这张图是清漪园重修早期的方案,时间应在光绪十三年(一八八七年)。拟修戏台位于乐寿堂院中,戏台两丈四尺(一丈约三点二米,一尺约三十三点二厘米)见方,北距乐寿堂九尺八寸(一寸约三点二厘米),南临名石「青芝岫」仅一尺,可见该方案是在有限空间内所做的最大尺度的处理。然而,因为空间过于逼仄,永久性戏台对乐寿堂的采光、「青芝岫」的观赏以及院落的空间氛围都会产生不利的影响。这一方案虽未实施,却透露出在颐和园重修初期,慈禧太后就打算在寝宫附近修建戏台的想法。这一方案被否定后,在颐和园内另行择址修建一个类似圆明园同乐园清音阁、紫禁城畅音阁的三层戏楼的计划旋即启动。

德和园的选址

戏曲是中国传统社会生活的主要娱乐方式之一,其演剧空间也有着悠久的发展历史,其中规模最大、空间最复杂的当属清代皇家的三层戏楼。这种三层戏楼为特殊剧本的需求提供了多元的出入场方式,立体化的演剧空间极大丰富了戏剧演出的舞台效果。正如乾隆朝形成的连台剧本《劝善金科》卷首「凡例」所揭示的:「从来演剧,惟有上下二场门。大概从上场门上、下场门下……若夫上帝神、释迦仙子,不便与尘凡同门出入,且有天堂必有地狱,有正路必有旁门,人鬼之辨亦应分晰。」《昭代箫韶》在其「凡例」中也强调:「剧中有上帝、神祗、仙佛及人民、鬼魅,其出入上下,应分福台、禄台、寿台及仙楼、天井、地井。」

在德和园戏楼营建之前,清宫历史上曾出现过四座三层戏楼,依次是圆明园同乐园清音阁、避暑山庄福寿园清音阁、紫禁城寿安宫大戏楼和宁寿宫畅音阁。除乾隆朝就已经拆除的寿安宫戏楼外,其他三座都曾为慈禧太后上演过剧目,极具震撼效果的舞台演出应该给她留下了深刻印象,在自己颐养的园子里修建一座类似的戏台,一直都是她的一个梦想,尤其是在圆明园同乐园清音阁重修未遂之后。

清漪园大部分是湖和山,仅东宫门一带地势相对平坦,可用作大规模建筑群的建设用地。雷廷昌最终选定清漪园怡春堂旧址来建造戏台及其院落,是经过多方考量的,具体有如下五点:一、东宫门附近有作为光绪皇帝寝宫的玉澜堂和作为慈禧太后寝宫的乐寿堂,这两组建筑群在当时已基本重修完竣,不可能作为德和园的建筑场地;二、从道光朝清漪园地盘图可以看出,玉澜堂东北侧的怡春堂及其东侧的空地面积足够大,能满足修建大型戏剧观演院落的空间需求;三、清漪园时期怡春堂是乾隆皇帝侍奉母亲崇庆皇太后的临时休息场所,修建德和园戏剧观演院落符合光绪皇帝孝养慈禧太后的说辞;四、怡春堂在道光二十四年(一八四四年)毁于大火,随后被拆除,没有再修葺,长期处于荒废状态,适合建造新院落;五、怡春堂旧址紧邻皇帝和太后寝宫,既方便帝后的日常活动,也靠近东宫门方便被赏观戏的王公大臣及园外演戏人员进出,且不会深入园中穿越帝后的起居空间。

由此可见,选择怡春堂旧址修建德和园来承担日常和节庆的娱乐活动,是最合理、最经济的选择。

借鉴同乐园

选址确定后,雷廷昌就开始着手设计。正如上文所述,在此之前清宫曾建有四座三层戏楼,除寿安宫戏台外,其他三座形制基本一致。同治十二年(一八七三年)雷廷昌协助其父完成了圆明园同乐园的勘察设计,绘制了图纸、制作了烫样,这些都成为十五年后德和园设计的重要参考资料。在这样的背景下,为快速拿出设计方案,雷廷昌以同乐园的勘察设计资料为蓝本,形成了德和园的初步方案。

由于拟选基址场地东西宽五十六米,是同乐园院落宽度的一点五倍,设计方案将核心的观演院落等比放大以适应新的场地。考虑到新场地周边均为单层建筑,且与之间距相对较小以及与既有建筑、环境之间的关系,设计师将看戏廊改为了单层,以使其与周边环境和谐。戏楼结构最为复杂的戏台部分则完全沿用了清音阁的规制,未作改变,以减小设计工作量。扮戏楼则为适应新的场地,也为扩大扮戏空间,由清音阁的一卷扮戏楼改为两卷。看戏楼则直接等比放大。

德和园的人性化设计

应对演出需求— 扩大扮戏楼

戏台一般都由演出的前台和放置砌末、演员化妆的后台两部分组成(对应德和园大戏楼就是大戏台和扮戏楼两个部分)。随着清代连台剧本和三层戏台的出现,尤其是清晚期戏剧融合了西方写实元素,追求道具的逼真、更多的砌末和演员,都需要更大的后台空间。应对这一需求,设计师进一步加大了扮戏楼的空间,将原来「一」字型的扮戏楼,改为「凸」字型。前卷面阔基本保持不变,改为了三间,后卷面阔变大,保持五间的格局。经过此番调整,样式房根据图纸制作了烫样。当设计经验丰富的雷廷昌看到烫样后,发现按同乐园看戏楼的大小放大后,德和园看戏楼的层高和檐口高度都比原来高了一点五倍,而原与之对应的戏台在高度上则没有变化,这就导致了看戏楼与戏台关系不和谐。此外,由于戏楼距离大门的距离太近,入口空间略显逼仄。在意识到设计存在的问题后,雷廷昌便对方案进行了调整。

对话大戏台— 看戏楼改为看戏殿

从中国国家图书馆藏颐和园德和园内改修看戏殿地盘样中可以看出,原来两层、五开间的看戏楼改成了单层、七开间的看戏殿,建筑面宽、进深较之前都有大幅增加。面宽的增加进一步增强了院落的围合感,进深的增加使得看戏殿的屋面变高,再加上一层檐柱的加高以及斗栱的设置,使得德和园看戏殿比同乐园看戏楼还要高。在保证看戏殿一层檐口与大戏楼一层檐口高度相近的前提下,看戏殿室内空间变大,外观气势恢弘,更符合慈禧太后在此听戏,尤其是庆典活动期间邀请王公大臣、命妇、嫔妃一同听戏的空间需求。同时,高大恢弘的看戏殿也突出了慈禧太后的主体地位。

调整前院、凸显戏楼

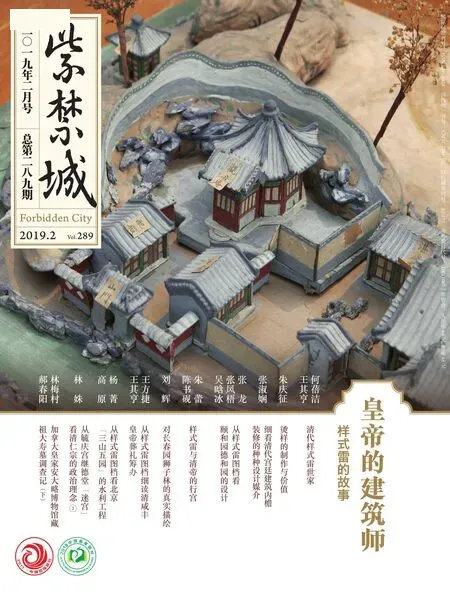

结合中国国家图书馆藏颐和园怡春堂内三重檐大戏台看戏楼殿宇房间地盘样和故宫博物馆藏德和园烫样可以看出,戏楼左侧的大门台帮距离扮戏楼台帮不到五米,空间局促,进门仰视无法看到扮戏楼全貌,也没有足够的空间设置屏门以遮挡视线。针对这一问题,设计师把大门及两山群房向南边砂山移动,大门与扮戏楼的距离由之前的五米左右增大至十一米左右。大门与扮戏楼之间可以增置屏门来遮挡视线,丰富建筑空间序列,形成欲扬先抑的空间效果。第一进院落建筑外部空间布局更加合乎人体尺度,也有足够的空间展示主体建筑的艺术形象。

优化交通流线

正如德和园看戏殿两边撤去净房改修穿堂图样所示,撤去看戏殿两边的净房,并在院落东西两侧开角门,增加了院落内外联系的出入口,使得不同人员的进出有所区分。实际上这种做法在上述几次方案调整中都有体现,如南群房东西两侧、看戏廊南端和看戏廊北端各增加一穿堂。如此内外联系的通道增至十八个,使不同等级人员的不同进出流线更加有序,从而强化君臣伦理制度不可僭越,帝后、大臣和太监宫女、演员因身份等级不同,各自交通流线亦不同的特征。

空间织补微调

图档中还显示出德和园建成后至少进行了两处改建,二〇一二年德和园修缮工程中其隐蔽部位发现的历史痕迹也印证了这点。

一处改建是庆善堂两侧游廊改修敞厅。修缮中发现,庆善堂两山各有被砖填满的门洞一个,直接证明曾有通道与游廊相连,后因游廊改建敞厅而废弃。庆善堂的平板枋和霸王拳与敞厅的仔角梁相撞,前者各面包括撞面均有彩画,而后者撞面无彩画,间接证实了庆善堂完全建成后才添建了敞厅。游廊改为敞厅的设计,既增加了半室内半室外的休息空间,又增强了外部空间效果,从而完善了休息服务区的空间结构。

另一处改建是颐乐殿东西穿堂接修前廊。修缮施工中挑顶、清除灰背泥背、落架天花后发现,颐乐殿东西穿堂天花内的南侧金檩上绘有外檐彩画,侧面证明该金檩曾为外檐,接修前廊后变为内檐藏于天花之内。接修前廊的穿堂,在向外接修游廊的同时,又在颐乐殿东西山墙开山门与之相连,方便了与看戏廊的连通,使看戏殿周边的交通流线更加流畅。

为满足慈禧太后观剧需求而修建的德和园,不仅是清代宫廷与民间戏剧表演交流融合的见证,也是晚清京剧艺术成熟和清代第二次戏剧高峰的见证,是中国皇家戏台的绝唱,具有极高的文化价值、科学价值和社会价值。

从现存的样式雷图档可以分析出,德和园的设计方案经历了从模式照搬到精细推敲、从对外适应到内部协调、从主体确定到附属协同的过程。价值导向契合现当代建筑设计哲学中的「人文主义」环境观,设计过程也体现了设计师成熟理性的设计思路和缜密高效的设计方法。随着中国现代建筑的不断发展,回归本土设计的呼声日益强烈。希望德和园设计过程中所体现的传承、融合、创新的设计方法和顾全多方需求的人文主义精神能对当下中国建筑设计有所启示。