大学区制改革背景下的国立武汉大学筹建始末*

2019-02-21刘文祥

刘文祥

中华民国大学院的成立与大学区制的试行,是南京国民政府建立之初在教育领域所推行的一项重大改革,关于这一问题学界已有不少研究成果①参见陈哲三:《中华民国大学院之研究》,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,1976年;许小青:《南京国民政府初期中央大学区试验及其困境》,《近代史研究》2007年第2期,第40页;严海建:《南京国民政府初期北平大学区风潮论析》,《南京大学学报》(哲学、人文科学、社会科学版)2009年第1期,第85页;田正平、陈玉玲:《国民政府初期对北平高等教育的整顿——以北平大学为中心的考察》,《高等教育研究》2012年第1期,第91页;蒋宝麟:《财政格局与大学“再国立化”——以抗战前中央大学经费问题为例》,《历史研究》2012年第2期,第83页;田子俊:《南京国民政府初期大学院改制失败原因又解》,《史学月刊》2015年第3期,第128页;赵峻岩:《民国时期大学区制度变迁研究》,南京:南京大学出版社,2015年等。。由于这项短命的改革在地方上仅在先后成立的江苏(中央)、浙江、北平三个大学区中试行,未及推广全国便以失败告终,故而既往研究,基本都围绕大学院及上述三个大学区的相关史实展开。然而在新旧教育制度并存的时局下,地方其他省份与中央大学院之间的教育权力关系,以及受大学区制改革影响而进行的省内高等教育改革等问题,亦值得深入研究。湖北即是一个颇具代表性的省份,当时该省正着手对原有高等教育进行改组重建。虽然湖北并非试行大学区制省份,但在此过程中新组建的“国立武汉大学”,其筹备过程仍受到大学区制改革的深刻影响②既往关于国立武汉大学校史的研究成果,主要包括官修校史及其他一些专题研究论著,如武汉大学校史编写组编:《武汉大学校史简编(1913—1949)》,内部发行,1983年;吴贻谷主编:《武汉大学校史(1893—1993)》,武汉:武汉大学出版社,1993年;涂上飙编著:《国立武汉大学的初创十年:1928—1938》,武汉:长江出版社,2015年;薛毅:《王世杰传》,武汉:武汉大学出版社,2010年;吴骁、程斯辉:《功盖珞嘉 “一代完人”——武汉大学校长王星拱》,济南:山东教育出版社,2012年;涂上飙主编:《珞珈风云——武汉大学校园史迹探微》,武汉:武汉大学出版社,2017年等。。而当时的湖北为国民党新桂系所控制,事实上与南京中央政府分庭抗礼,宁汉之间形成“蒋桂对立”的格局。在这一时局下,国立武汉大学的筹建曾经历几番波折。在国民政府大学区制改革的视阈下,结合当时中央与地方权力格局的政治背景来重新梳理这段历史,可为我们提供深入观察这场改革的一个新视角。

一、蔡元培关于大学区制构想的演变与实践

1927年6月,在蔡元培、李石曾等人的力主之下,南京国民政府决定在中央成立“中华民国大学院”,并在地方部分省份试行大学区制。蔡元培出任大学院长,亲自主持和推动这项重大的教育新政。大学区制移植自法国,其核心内容是将全国划分为若干大学区,并在各区设立一所大学区大学。区内取消教育厅,大学区大学既是高等学府,也承担原来教育厅的职能,管理该省之各种教育行政事务。蔡元培对大学区制构思已久,他与李石曾等人早在民初便发起了留法运动并创办中法大学,开始在小范围内模仿试行法国教育制度①参见刘晓:《李石曾与中华民国大学院》,《中国科技史杂志》2008年第2期,第146页。。1922年蔡氏在《新教育》杂志上发表《教育独立议》一文,详细阐述了在中国建立推行大学区制的构想。他主张将全国划分为若干大学区,每区设立一所大学,除了主办该区内一切中等以上专门学术以外,该区内中小学教育和各类社会教育也概由大学负责②蔡元培:《教育独立议》,《新教育》第4卷第3期,1922年3月,第318—319页。。同期杂志上,李石曾也发表了《法国教育与我国教育之关系》一文,主张学习法国的大学区制,与蔡氏之构想相呼应③李石曾:《法国教育与我国教育前途之关系》,《新教育》第4卷第3期,1922年3月,第419—424页。。

尽管如此,在1920年赴欧洲考察教育以前,蔡元培对于中国高等教育发展的想法,主要仍是基于早年留学德国的所见所思而形成的。1912年蔡氏出任教育总长时,曾提出“国立大学太少,规定于北京外,再在南京、汉口、成都、广州各设大学一所”④蔡元培:《我在教育界的经验》,高乃同编著:《蔡孑民先生传略》,赣县:商务印书馆,1944年,第37页。的计划。1916年范源濂在教育总长任上,将这一计划扩展为划分全国为七个“大学区”,每区“设置一规模宏大之分科大学,以宏造就”,其中“以湖南、湖北、四川为第四大学区,分科大学设在武昌或重庆”⑤《七大学区之拟定》,《申报》1916年8月31日,第6版。。民初北京政府的这一“大学区”与1922年以后蔡元培所主张的大学区制,并非同一概念。民初划分“大学区”只是依地域范围集中设立国立大学,以期研究高深学术和培养高等人才,这主要是学习德国研究型大学的高等教育模式,而并不包含以大学取代地方教育行政机构,统管大学区内一切教育行政事务的内容。1922年以后,蔡元培形成了模仿法国建立大学区制的构想,但原先关于增设国立大学的想法依然存在,这一点可以从同年7月他在中华教育改进社第一次年会上所提交的一份议案中看出。在这份议案中,蔡元培提出全国大学应“分为国立大学与省立大学两种”,国立大学应作为“全国高深学术之总枢”,学科门类齐全,注重科学研究。这样的“高深学术总枢”在全国仅设五所,除了已有的国立北京大学和国立东南大学之外,蔡元培建议在广东、成都和武汉分别增设“西南大学”、“西部大学”和“中部大学”三所国立大学。省立大学又称“区立大学”,模仿法国大学区制设立,取代省教育厅,作为一省最高教育行政机关,同时也是该省的最高学府。这类大学的学科设置及其原则,则是“先设地质学、生物学研究所,以考求本地原料;设物理学化学研究所,以促进本地工艺;设心理学社会学研究所,以考察本地之人情、风俗、历史,而促其进步。设教育学研究所,以指导本地教育家”⑥《中华教育改进社第一次年会报告·分组会议记录:第二高等教育组》,《新教育》第5卷第3期,1922年10月,第397—398页。。突出强调服务地方社会经济发展需要。

将蔡元培的这份议案与同年发表的《教育独立议》联系起来,方能完整准确地理解此时蔡氏关于大学区制的想法。从议案内容不难看出,试行大学区制的新构想,与此前在全国分区设立国立大学的想法,在此时蔡元培的制度设计中是并行的,即所谓“国立大学与省立大学分别设立”。在这份议案中,设立五所国立大学,乃延续1912年之旧有想法,也是对此前北京教育当局拟在全国分区增设国立大学计划的继承。而新的大学区制构想,在此案中则被称为“省立大学”。在这一计划中,国立大学与大学区大学(省立大学)的区别并不在于行政级别和所属上级机关的不同,而在于学校性质、功能和定位的差别。大学区大学是教学、科研与教育行政三者的统一体,包含了教育厅的原有职能,而国立大学则为纯粹的教育科研机构;大学区大学在教育行政上限定于该区范围内,在学术上也侧重研究本区范围内之自然、人文、社会科学相关内容以服务地方社会需要,而国立大学则应避免地域性,致力于成为“全国高深学术之总枢”。蔡元培还特别提到:“凡一省中已有国立大学者,其省立大学可设于省城以外之都市。如南京有东南大学,则可设江苏省立大学于苏州;成都有国立大学,则四川省立大学可设于重庆,其他类推。”①《中华教育改进社第一次年会报告·分组会议记录:第二高等教育组》,《新教育》第5卷第3期,1922年10月,第397—398页。这种将已有国立大学省份的大学区大学建在与国立大学不同城市的想法,也是为了进一步强调两种大学性质与定位的根本不同。

显然,在1922年蔡元培刚提出大学区制构想时,他并非主张将全国所有的大学都改为大学区大学。事实上,他还将北京大学、东南大学等少数当时已初具规模和成效的国立大学,排除在了新的大学区制体系之外。在此时蔡氏的构想中,未来中国高深学术研究和顶尖人才培养的任务,并不由大学区大学来承担,而教育行政学术化的改革任务,也不由国立大学来完成。这两种大学同时并存,是此时蔡元培关于高等教育体制构想的一大重要特征。

然而到了1927年蔡元培出任南京政府大学院长时,实际开始推行的大学区制,与5年前他的上述构想相比,又发生了很大变化。1927年的大学区制,在中央设立了大学院,除取代教育部外,它还承担了全国最高学术机关的重任。1922年蔡元培构想中国立大学“设大学院,及观象台,动植物园,历史、美术、科学诸博物院”②按:此处的“大学院”,指研究院,与1927年之中华民国大学院意涵不同,并无关涉。的任务,被新成立的大学院所承担(如设立中央研究院等)。另一方面,新的大学区制不再有所谓“国立大学”和“省立大学”的区分,国立大学不再独立于大学区之外,这一点从第一个试行大学区制的江苏省便可以看出。大学院决定在江苏首先试行大学区制后,并非如蔡元培1922年时的构想,在国立东南大学之外另在苏州建立大学区大学,而是直接将第四中山大学(即由原国立东南大学合并江苏省内其他部分国立、省立高等学校重组而来)改为江苏的大学区大学。稍后开始试行大学区的浙江省,在北洋时期高等教育发展十分滞后,全省没有一所国立或省立大学。在此之前,该省教育界人士本计划筹建一所“省立杭州大学”,蔡元培、蒋梦麟等人都曾是该大学的筹备委员。然而到了1927年6月国民政府决定浙江试行大学区制以后,浙江省便直接成立了“国立第三中山大学”作为大学区大学,不再设省立大学。显然,在这样的大学区制架构中,大学区大学的性质和定位,与1922年蔡元培设想的“省立大学”已有根本不同。在新的制度中,除了将研究院、博物馆等功能归入大学院以外,作为“全国高深学术之总枢”的国立大学,事实上与大学区大学合二为一了。1928年2月,大学院更令上述两校将校名分别改为“浙江大学”和“江苏大学”,且特别强调“各大学区大学,不必加‘国立’二字”③《令国立第三、四中山大学校长蒋梦麟、张乃燕(大学院训令第一六五号,十七年二月十七日):为第三、四中山大学改称浙江、江苏大学又各大学区大学不必加国立二字由》,《大学院公报》第1年第3期,1928年3月,第32页。。这一改名原则,固然有诸多考虑因素,但其客观效果,无疑是更进一步淡化了国立大学与省立大学原有的分野。

然而,这两种原本不同性质、不同定位的大学合一以后,又产生了新的问题:大学区大学在教育行政事务上以该区行政区划为明确边界,但在学术定位上,其究竟是强调地域性,还是超乎地域的“全国高深学术总枢”,则似颇为模糊。将来改革推广全国,各省皆成立大学区大学后,各校又是否将有不同的学术定位?彼此之间如何区分?这些问题在当时的制度设计中,显然并未明确厘清。事实上,当国立第四中山大学被决定改名江苏大学时,这一改名迅即招致师生强烈反对,乃至引发巨大风潮。他们认为:“改称江苏大学,则范围既限于一省,规模自属于一隅,全国学术失其中心,党国前途何堪设想……生校自清季以还……虽校名屡更,要皆足以代表东南各省共有之学府。经费之取给,既不限于一省,学生之来游,更几遍于全国。若一旦改称江苏大学,则他省学生既绝其经济之津贴,自失其来学之时机,实非为新都大学谋发皇光大者所宜出此。”①《国立第四中山大学改定校名请愿代表团李铁铮等来呈(大学院来文第一二三九号,民国十七年三月廿一日到):为请求更改该校校名为国立南京大学由》,《大学院公报》第1年第5期,1928年5月,第50—51页。这些理由,显然都流露出对于该大学将日益局限于一省范围这一可能趋势的强烈担忧。它看似是校名问题,实际上暴露了对大学区大学的性质、地位和学术定位不够清晰的问题。除此之外,第三中大虽然并不反对改名浙江大学,但也反对校名前不加“国立”二字的做法,而明确要求定名为“国立浙江大学”。几经波折,大学院很快又改弦更张,同意“大学区大学,得加国立二字”②《令浙江大学校长蒋梦麟(大学院训令第三八九号,十七年五月二十五日):为大学区大学得加国立二字由》,《大学院公报》第1年第7期,1928年7月,第16—17页。,江苏大学更得以改为“国立中央大学”。改名风潮,固然得以平息,然而大学区大学的学术定位问题,仍然未在制度上彻底厘清,这为后续大学区制的进一步扩展推进,无疑又埋下了隐患。而湖北的大学改组重建,正是在这一背景之下开展的,其改组过程中经历的一些波折,也正与此有关。

二、1928年大学区制背景下的“湖北大学”筹建计划

随着新桂系西征“讨唐”进占两湖,蒋介石回国复职并重新控制江浙,1928年的国民党又出现了蒋桂之间新的“宁汉对立”,武汉一时成为桂系的大本营。从湘鄂临时政务委员会到中央政治会议武汉分会,桂系在这一时期内统治湖北,依靠的是以胡宗铎、陶钧为首的鄂籍军人集团,鼓吹所谓“鄂人治鄂”。1928年1月7日成立的湖北省政府,主席及各厅长皆为鄂籍人士。教育厅长一职,聘时任国民政府法制局长的崇阳人王世杰出任。直到1月28日,湘鄂临时政务委员会仍在“电请国府催鄂省政府各厅长来鄂,又电王世杰、石瑛、李世光、孙绳各委员速驾”③《武汉继续特别戒严》,《申报》1928年1月30日,第6版。。然而王氏显然不愿与桂系合作,始终坚辞不就,桂系方面最终也只得放弃。1月31日国民政府委员会召开第三十六次会议,决议“王世杰请辞湖北省政府委员兼教育厅长照准,遗缺任命刘树杞接充”④《国民政府委员会第三十六次会议纪录》(1928年1月31日),台湾“国史馆”藏,国民政府档案,001—046100—0004。。

刘树杞乃湖北蒲圻人,1913年官派赴美留学,先后就读于伊利诺伊大学、密歇根大学、哥伦比亚大学等校,1919年获化学工程博士学位,1921年回国后长期担任私立厦门大学教务主任、理科主任及大学秘书。1927年初,因厦大国学研究院相关事宜,刘氏与鲁迅等人产生不合,厦大部分学生随后发起“驱刘运动”,校方虽极力挽留,刘仍决意辞职,随后离校前往上海。从个人经历来看,他在民初留美多年,回国后又长期供职于厦大,与国内政界各派系并无关涉。虽然他并非桂系方面主动提出的人选,但也能为宁汉双方所共同接受。

1928年2月16日刘树杞抵汉,不久后即正式就职教育厅长。他上任之初的一项重要任务,便是对第二中山大学进行恢复重建。此前的武汉国民政府曾将武汉原各国立、省立高校悉数合并,组成“国立武昌中山大学”⑤王宗华主编:《中国现代史辞典》,郑州:河南人民出版社,1991年,第469页。。该校之诞生,是北洋时代湖北几次尝试整合教育资源、创办公立综合性大学的延续,而在武汉成为革命首都的特殊时局之中,又因政治量的介入得到空前关注和拔高。武汉国民政府对该校期望甚高,“志在成立中央最高学府”⑥《力谋扩充之武昌大学》,《厦大周刊》第169期,1926年12月25日,第6版。,校中所设学科门类可谓无所不包。然而仅仅依靠湖北原有高等教育的薄弱基础而仓促合并而来的这所大学,显然难以在短时间内走上正轨。该校所聘教授相当部分并未到校任教,而日常教学活动也始终没有完全正常开展。曾在1927年7月间考入武昌中山大学文科预科的学生崔昌政后来曾回忆道:“时校中有学生会……经常假借名义开会、放假。而放假通告不是由学校当局所发布,是由学生会具名发布……真正上课时间极少。”①崔昌政:《武昌中山大学改为武汉大学一段经过》,(台北)《珞珈》第24期,1969年10月,第30页。1927年7月汪精卫在汉“分共”,继而“宁汉合流”,桂系治鄂,武汉当局极力“清共”,武昌中大势难继续存在。12月间,就在该大学被南京方面改名为“第二中山大学”②按:1927年夏,南京国民政府命令各地中山大学依照所在城市被北伐军攻克的时间顺序,依次命名为“第某中山大学”,并成立了南京的“第四中山大学”,依照这一原则,武昌中山大学应改名为“第二中山大学”。但当时武汉国民政府尚未取消,“宁汉合流”后不久又发生唐生智与南京特委会的新“宁汉对立”,在这一时期内南京之政令无法达于武汉,故武昌中山大学仍用原名。直到当年11月“李唐战争”结束,桂系占领武汉后,“第二中山大学”方才得以改名。后仅一个月,桂系当局出动军警进入校园,非法解散了该大学。

显然,桂系当局以武力摧残教育,势必背负巨大舆论压力。时任省政府主席的张知本后来也曾说:“为防止破坏教育之非难,我们觉得有另组新校的必要。”③沈云龙访问,谢文孙、胡耀恒纪录:《张知本先生访问纪录》,台北:“中央研究院”近代史研究所,1996年,第70页。桂系在解散学校后不久即致电南京国民政府,称:“第二中山大学内容现况,实不免嫌疑份子。经提前放假,暂由职会派员保管,详情俟另呈,并恳即日派员接管改组。”④《函湖北省政府主席张(大学院公函第四八号,十七年一月十四日):为请湖北省政府暂行负责保管第二中山大学由》,《大学院公报》第1年第3期,1928年3月,第70—71页。桂系当局固然是希望南京来接下这一烫手山芋,但第二中大作为国立大学,其改组重建本应由大学院来组织实施。1928年2月《申报》记者曾在专访大学院副院长杨杏佛时,问到第二中大“因清党被军事当局解散,贵院对该校有何善后办法?”杨氏表示“该校在全国中部,极为重要,本院亦极重视之。现已派湖北教育厅长刘树杞前往切实调查,视将来调查结果如何,再定具体办法”⑤《大学院副院长杨杏佛之谈话》,《申报》1928年2月17日,第11版。。

大学院对国立第二中大进行改组重建,不直接派员来汉办理,却将此事委予湖北省教育厅,似乎不同寻常。但在大学区制改革的背景下,大学区将取消教育厅,其职能并入大学区大学。虽然当时大学区制尚仅在苏、浙两省试行,但大学院的计划当然是要将之推广全国的。而此时的湖北,又恰逢对原来的国立大学进行改组重建。蔡元培此时委派教育厅长刘树杞来负责第二中大的改组重建事宜,可视为在为不久之后湖北试行大学区制做准备。

事实上,从刘树杞到厅视事后对第二中大恢复改组事宜所采取的一系列措施来看,他本人也确实有这种想法。4月4日,《申报》报道称,前日“教(育)厅长刘树杞筹办湖北大学,已定中大一院为校址”⑥《鄂省筹备湖北大学》,《申报》1928年4月4日,第11版。。这里提到的“湖北大学”,便是刘树杞在武汉改组筹建新大学的最初计划。将原“国立武昌中山大学”或“国立第二中山大学”的校名改为“湖北大学”,是依照大学院所规定的大学区大学命名原则而来的。1928年1月新修订的《大学区组织条例》规定:“全国依各地之教育经济及交通状况,定为若干大学区,以所辖区域之名名之。每大学区设大学一所,除在广州者永远定名中山大学以纪念总理外,均以所在地之名名之。”⑦《修正大学区组织条例(十七年一月二十七日国民政府公布)》,《大学院公报》第1年第3期,1928年3月,第1页。而此后正如前文所述,大学院在2月时还曾专门下令各大学区大学校名前不加“国立”二字。虽然湖北并未试行大学区制,不受上述法规政令之约束,但刘树杞仍主动比照办理。大约在1928年四五月间,他还曾拟出一份《改进湖北教育之计划》,其中列有“国立湖北大学之筹备”一节。该节论述中有“推翻旧有制度,依照大学院令根本改造……实施大学区制,以期教育行政机关变为学术化中心”⑧刘树杞:《改进湖北教育之计划》,《湖北教育公报》第1年第1期,1928年6月,第243页。等语,明确提出要在湖北大学的改造中实施大学区制。此处校名前又加上了“国立”二字,也是因为当时江苏大学的改名风潮激起,大学院已决定将其改名为“国立中央大学”,事实上放弃了此前要求大学区大学校名不加“国立”二字的要求。显然,从1928年2月底到5月间,刘树杞在进行原第二中山大学的改组重建过程中,一直是在按照大学区大学的模式进行的。

1928年5月,全国教育会议在南京召开,刘树杞作为代表提交了一份议案。他针对当时大学院已颁布《大学区组织条例》,而除苏、浙两省外“其他省分仍多为教育厅……于体制上殊欠统一”,“各省之教育厅亦复各自为政”的状况,建议“取消各省教育厅、各特别市教育局,一律改为大学区”①刘树杞:《实现全国大学区、划分各省中学区及各县小学区并改定各级学区领袖名称、规定各级教育机关组织以统一全国教育行政制度案》,《湖北教育公报》第1卷第1期,1928年6月,第234页。。不难看出,刘树杞对于大学区制改革态度十分积极,并认为应尽快将这一制度推行至包括湖北在内的全国各省。他在《湖北教育公报》发刊词中,也特别强调要推行所谓“教育厅学术化”:“教厅为全省教育行政指导机关,与各学校及各教育机关负培养人才之全责,应有研究学术之精神,示青年以模范。昔日官僚陋习,自应一律扫除,以免隔阂之弊。”②刘树杞:《发刊词》,《湖北教育公报》第1卷第1期,1928年6月,第1页。这一教育行政学术化的思想,也是大学区制改革精神的体现。而这期杂志在刊载省教育厅组织条例之后,更附上了一张“湖北大学区系统图”,将全省统称为“湖北大学区”③《附湖北大学区系统图》,《湖北教育公报》第1卷第1期,1928年6月,原图无页码。。

大学区制的一大特点,是教育系统独立运作,不受地方政治权力干扰,且教育系统自上而下权力集中,由大学院统领全国教育机关。1928年4月11日,第二次修正的《大学院组织法》颁布实施,其中新增的第二条规定:“大学院对于各省及各地方最高级行政长官之执行本院主管事务,有指挥监督之责。”④《修正中华民国大学院组织法(国民政府公布,十七年四月十七日)》,《大学院公报》第1年第5期,1928年5月,第23页。刘树杞随后所制定的《湖北省政府教育厅组织条例》,第一条即称:“湖北省政府教育厅直隶省政府,受国民政府大学院之指挥监督,掌理全省学术及教育行政事宜。”⑤《湖北省政府教育厅组织条例》,《湖北教育公报》第1卷第1期,1928年6月,第72页。而条例之后所附“湖北省教育行政系统图”,则将大学院置于教育厅正上方,省政府置于斜上方,且位置低于大学院⑥《附湖北省教育行政系统图》,《湖北教育公报》第1卷第1期,1928年6月,原图无页码。。显然,刘树杞对于教育独立和教育系统中央集权是颇为支持的。即便湖北尚未试行大学区制,他也在极力将湖北教育厅向大学区的方向改造和引导。在他看来,教育厅虽然“直隶省政府”,但更多的应是受大学院“指挥监督”。

从以上种种不难看出,1928年春天的刘树杞对于在鄂推行大学区制可谓踌躇满志,态度积极。他筹组“湖北大学”的过程中,也是计划将这所大学向大学区大学的方向建设的。那么,此时刘树杞对未来的这所“湖北大学”在学术发展和地域范围上是何定位呢?关于这一点,我们可以从他在《改进湖北教育之计划》中的“国立湖北大学之筹备”一节中窥见。在论述了湖北大学的改造原则和步骤之后,刘氏又补充道 “至于本省最高教育,尚有数点不得不注意者”,随后分别提出了设立湖北省学术研究会、湖北大学内附设师资训练科、提高省内高中教育程度以保证大学生源质量和学术水平等计划⑦刘树杞:《改进湖北教育之计划》,《湖北教育公报》第1卷第1期,1928年6月,第243页。。纵观该节内容,虽然大学名曰“国立”,但通篇都是着眼于湖北一省范围内之高等教育发展而论述的。此后的1932年5月他在武汉大学珞珈山新校舍落成典礼上的讲话,更可直接看出这一点。此时的武大,已是举国瞩目的知名国立高等学府了,但刘在讲话中,仍强调他当年是考虑到“湖北为工商业中心点,而文化反落后,为提倡文化计,而设立武大……湖北中等学校毕业生考入国立各大学者,数目甚少,武大设立后,即可以之测验湖北中等教育与各省之比较”,还可以“补充中等学校师资之缺”等等⑧《武大新校舍落成典礼·刘树杞演说》,《武汉日报》1932年5月27日,第2张第3版。。从中我们可以看出,刘树杞对于这所“国立湖北大学”的定位,乃是一所地域性的大学,这与1922年蔡元培所构想的“省立大学(大学区大学)”颇为相似。它从行政属性上看虽为国立大学,但在教育和学术定位上却是一省的地域性大学。

正如前文所述,南京国民政府推行的大学区制,对于大学区大学在学术上的定位,本就存在模糊不清的空间。在中央大学区一例中,中央大学是由以原国立东南大学为主体的第四中山大学改组而来的。东南大学本是民国初年规模宏大、基础雄厚、学术一流的知名国立高等学府,中央大学区取代江苏省教育厅,是在既有国立大学的基础上,对地方教育权力的收并。中央大学作为全国最高学府的学术定位,在1928年春天的“改名风潮”后,也得到更进一步的明确。而湖北的情况则完全相反:第二中山大学不仅基础薄弱,且此前“迭经变乱”,事实上已停办解散。如果说第四中山大学是以大学兼并教育厅,那么湖北的第二中山大学则是以教育厅来重新筹办大学。在此情境下,作为教育厅长的刘树杞,将这所“湖北大学”定位为立足一省的区域性大学,便不难理解。而这一定位与《大学区组织条例》的制度设计并无违背之处。

尽管刘树杞对于在鄂推行大学区制热情满满,但在当时“蒋桂对立”,桂系割据两湖而与南京分庭抗礼的政治现实下,剥离地方教育权力集于中央的想法,显然难以为桂系当局所接受。在随后湖北大学的筹备进程中,我们便可以看出这一点。1928年5月2日,刘树杞将他所拟的湖北大学筹备计划,提交省政府第八次政务会议讨论,最终决议通过了“筹备湖北大学案”①《湖北省政府第八次政务会议议事录》(1928年5月2日),湖北省档案馆藏,民国湖北省教育厅档案,LS001—001—0032。。从后来的公文电牍可知,这一获得通过的决议案中包含了一份《湖北大学筹备委员会简章》。该简章共八条,内容如下:

第一条 本会定名为湖北大学筹备委员会;

第二条 本会职责在筹备湖北大学,一俟校长就职,大学正式开学,即行撤销;

第三条 本会设主任委员一人,委员六至八人,由湖北省政府推荐,呈请武汉政治分会委任,转咨中华民国大学院备案;

第四条 本会设秘书一人,事务员若干人,由主任委员委任;

第五条 本会办事细则另定之;

第六条 本会经费暂定每月三千元,由湖北省政府呈请武汉政治分会在湖北国税项下拨付;

第七条 本简章如有未尽事理,得由本会呈请湖北省政府修改之;

第八条 本简章自公布之日施行。②《湖北大学筹备委员会简章》,湖北省档案馆藏,民国湖北省教育厅档案,LS010—006—0159。

通览上述简章之条款内容,不难发现这所尚在酝酿中的“湖北大学”,其行政属性颇耐人寻味。首先,这一学校校名又重回“湖北大学”,取消了“国立”二字。其次,根据第三条、第六条和第七条之规定,筹委会主任委员和委员人选“由湖北省政府推荐,呈请武汉政治分会委任”,对大学院则仅需“转咨备案”。再次,筹委会经费“由湖北省政府呈请武汉政治分会拨付”,筹委会简章如需修改也只需“由本会呈请湖北省政府修改之”。从这些条款来看,这一筹备委员会的直接上级单位是湖北省政府,相关重大事项的最高决定权在武汉政治分会手中,而与大学院则几乎无多少关系。尽管第六条规定,筹委会经费拟“在湖北国税项下拨付”,但当时的湘鄂两省,其财政大权被武汉政治分会所设立的“财政委员会”牢牢把持。该会事实上是桂系当局“筹措资金,截留两湖国税”的一大工具③张皓:《武汉政治分会的设置和存废之争:桂系、蒋介石对全局的角逐》,《社会科学》2011年第8期,第150页。。当时从湖北国税项中拨款,只需武汉政治分会指令财政委员会遵办即可,毋庸经过南京政府的财政部,事实上已与地方款项无异。从此份《湖北大学筹备委员会简章》中,我们可以看出这所即将成立的新大学,在行政属性上已出现了明显的省立化倾向。关于这一点,武大校长周鲠生后来曾说道:“最初湖北教育当局提议改建大学,对于新大学的性质,颇偏于省办。”④《本校第十九周年校庆暨三十六年度开学典礼校长报告》,《国立武汉大学周刊》第374期,1947年11月1日,第2版。然而,这种省立化的倾向,显然与刘树杞关于大学区制的主张并不相符,我们可以推断,这应是桂系湖北当局意志的体现。作为行政上“直隶湖北省政府”的教育厅之厅长,刘树杞对于省政府委员会通过的大学筹备计划,当然须得遵照办理。5月中旬时,他将上述计划向大学院做了呈文汇报:“已拟具《湖北大学筹备委员会简章》八条,提经湖北省政府政务会议核,转武汉政治分会鉴核施行矣。理合抄同提议书及上项简章,呈请钧院鉴核批准,迅予指令祇遵,实为公便。”①《湖北教育厅长刘树杞来呈(大学院来文第二〇〇五号,十七年五月十八日到):为呈报筹备湖北大学并抄同提议书及筹委会简章请鉴核示遵由》,《大学院公报》第1年第7期,1928年7月,第45页。

三、蔡元培对“国立武汉大学”的重新定名定性

显然,这所湖北大学在行政属性上的“省立化”倾向,并不符合大学院改组重建第二中山大学的原初目标。桂系方面对大学筹备人事权的控制,与大学院力图实现教育独立、教育权力集中的改革思路完全背道而驰。而刘树杞对该大学限于一省的地域性定位,更与蔡元培的想法南辕北辙。虽然在1927年的大学区制设计中,关于大学区大学在一般原则上的学术定位问题,蔡元培似乎尚未完全确定,但具体对于武汉的这所大学,他素来便有明确的想法。早在民国元年蔡氏出任教育总长时,便提出了“于北京外,再在南京、汉口、成都、广州各设大学一所”②蔡元培:《我在教育界的经验》,高乃同编著:《蔡孑民先生传略》,第37页。的计划。他的这一想法为后来历届北京政府教育当局所继承,在民初十余年时间里,在全国分区设立几所国立大学的计划曾一再被提出,其中具体内容虽屡有修改,但都包含有在武汉增设国立大学的构想。因此1928年蔡元培委派刘树杞筹建这所大学的初衷,显然绝非是要将之仅仅办成一所地域性的“湖北大学”而已。对于这一点,民国以来在美留学多年,回国后又长期在东南一隅私立大学供职的刘树杞,恐怕并未全面理解,这是他与蔡元培在筹建鄂省新大学的想法上存在差异的重要背景。显然在1928年5月,当蔡元培接到刘树杞的来呈时,已意识到这所新大学的筹备过程,和自己的预想出现了严重的偏差。随即,蔡元培便出手予以应对。他首先下发了一份大学院令:

令湖北教育厅厅长刘树杞:

呈及附件均悉。各省设立大学,须预得大学院许可。现在湖北设立大学,尚属可行。惟所拟筹备委员会简章草案,其第三条内“八人”二字以下,应完全删去,改为“由湖北教育厅商承中华民国大学院聘任”。仰该厅长即便遵照改正,再行呈报备案。提议书及简章草案存。此令!③《附大学院指令令湖北教育厅厅长刘树杞(大学院指令第四六七号,十七年五月二十五日)》,《大学院公报》第1年第7期,1928年7月,第45页。

此令中,蔡氏虽然表示“现在湖北设立大学,尚属可行”,但开头便称“各省设立大学,须预得大学院许可”,在强调大学院对全国各省高等教育行政事务拥有最高权力之余,也就湖北方面将筹备大学之具体计划先由省政府批准通过,其后才报大学院“备案”的做法委婉表达了不满。而这一指令最关键的内容,在于针对筹备委员会简章第三条提出了重大修改,要求将该会主任委员和委员人选的提出与聘任程序,从原拟之“由湖北省政府推荐,呈请武汉政治分会委任,转咨中华民国大学院备案”,改为“由湖北教育厅商承中华民国大学院聘任”。通过这一修改,蔡元培便将筹备湖北大学的关键人事任免权,从桂系的武汉政治分会及湖北省政府手中,重新揽回了大学院,也为接下来大学院继续领导、规划和修正此事埋下了伏笔。

刘树杞在接到上述指令后,曾按要求修改了筹委会简章第三条,随后又初步拟定了一份筹委会名单提交大学院。由于相关史料缺失,我们已无法得知刘树杞当时所拟的这份名单中具体包括哪些人士。但不久之后,蔡元培就拟定了一份新名单。从随后蔡元培发给李宗仁的电报中我们可以看出,这是蔡元培继半月前给刘树杞的指令后,针对这所大学筹备事宜的第二次出手,亦为十分关键的一步:

武汉政治分会李主席鉴:

鄂省大学,定名为“国立武汉大学”,拟由院聘刘树杞为该校筹备委员会主任委员,王世杰、李四光、曾照【昭】安、任凯南、麦焕章、涂允檀、周鲠生、黄建中为委员。兹特电达执事,征求同意,并盼电复。①《中央政治会议武汉分会第九次常会提案理由并附件》,《中央政治会议武汉分会月报》第1年第1期,1928年7月,“会议录”,第53—58页。

蔡元培在此电中,决定将校名由“湖北大学”改为“国立武汉大学”,除了“湖北”改“武汉”以外,更在校名前明确加上了“国立”二字,以强调大学的国立性质。在筹委会委员方面,蔡氏在名单里大幅加入了自己的人马,即将此前自己在北京大学的一些老同事,且当时与桂系湖北当局并无关涉的人员空降到武汉参与这所大学的筹备事务。

对于蔡的这封电报,李宗仁在6月19日召开的武汉政治分会第九次常会上交由会议讨论,该案议决“函达刘主任征询意见”②《中央政治会议武汉分会第九次常会议决案》,《中央政治会议武汉分会月报》第1卷第1期,1928年7月,“会议录”,第58—59页。。刘树杞次日即向李宗仁回函:“查筹备委员中在京、湘各地任有要职者颇多,恐未必能悉数来鄂,实行任事。然以其在学术上负有重望,筹备大学事关重要,自应请其参加意见,以期周妥。兹为双方兼顾起见,拟请钧会核议,增设委员二人,以利进行。如蒙核准,请以张健、陆士寅二员补充,由钧会电商大学院加聘。”③《中央政治会议武汉分会第十次常会议事提案理由并附件》,《中央政治会议武汉分会月报》第1卷第1期,1928年7月,“会议录”,第60—62页。

从以上表述不难看出,这份蔡元培所拟的筹委会名单,与此前刘氏所拟名单,显然差别甚大。对于这份新名单,刘氏认为其中“在京、湘各地任要职者颇多,恐未必能悉数来鄂,实行任事”,这显然是针对王世杰、李四光、任凯南、周鲠生四人。他提出增补的张健和陆士寅二人,皆为湖北地方教育界人士,其中陆士寅时任教育厅秘书兼第二科科长,是刘树杞的重要幕僚,在刘外出时常代其处理厅务,亦曾代刘出席一些公务活动。而省教育厅关于高等教育的相关事务,正是由陆任科长的第二科负责办理。我们可以推断,在此前刘树杞所拟的名单中,此二人便列于其中。

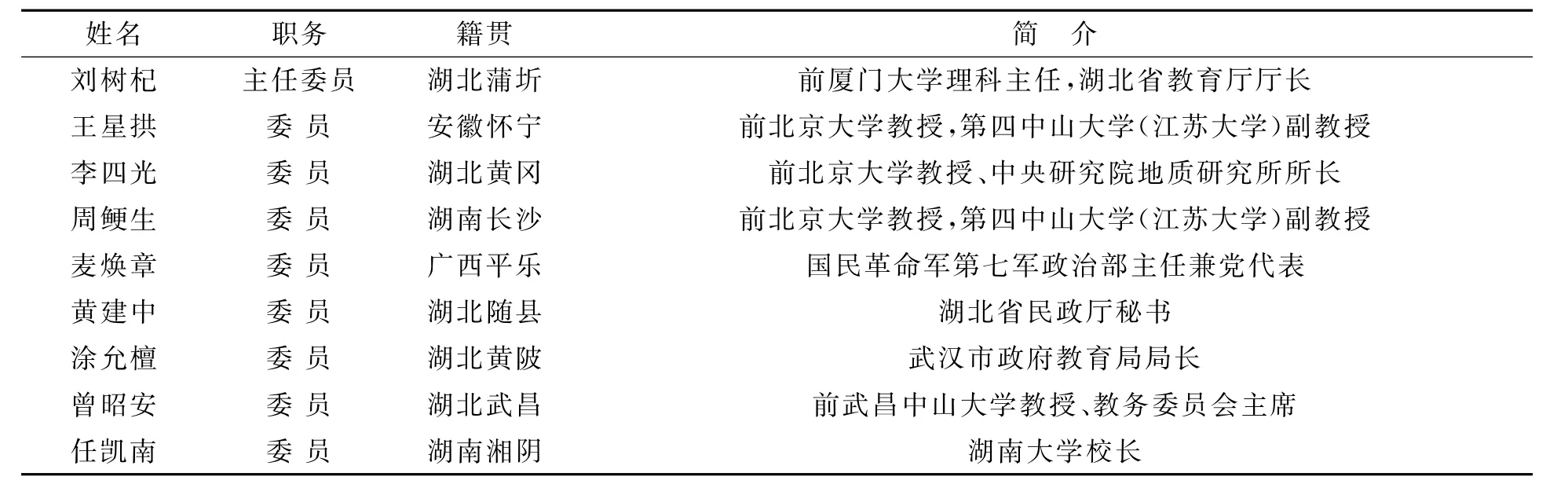

显然,此时的蔡元培已意识到以省教育厅来筹办这所国立大学,必然导致大学定位被局限于地域性,而在当时桂系割据两湖的政治现实下,鄂省新大学更是从行政属性上也有被降格为省立的迹象。蔡元培将大学校名改为“国立武汉大学”,又“空降”多名外地著名学者进入筹委会,无疑表明此时他已完全打消了将鄂省大学向大学区大学方向改组的想法,这事实上是对此前委派刘树杞全权负责第二中大改组事宜的修正。对于刘树杞的建议,蔡元培很快回电李、刘二人,表示“武大筹备委员,人数已足,无庸再添”④《蔡元培致刘树杞箇电》(1928年7月21日),武汉大学档案馆藏,国立武汉大学档案,6—L7—1928—2。按:关于刘树杞建议筹备委员会增聘张健、陆士寅二人为筹备委员之建议,武汉政治分会曾于1928年7月1日发电大学院予以告知商洽(东电),但该电报不知何故未能送达。至7月16日大学院再向武汉政治分会发来急电(铣电)催促政分会就武大筹委会人选事电复,政分会于18日复电蔡元培,将东电内容重行告知。参见《电大学院蔡院长武汉大学筹备情形业经东谏两日电复在案除向电局查究外重抄原电请查照见复由(附录蔡院长来电)》,《中央政治会议武汉分会月报》第1卷第2期,1928年8月“电文”,第1—2页。,直接予以拒绝。此时的蔡元培,已有意将此事与湖北省教育厅做分隔,不愿教育厅再更多地参与此事。即使此前他所拟的名单中,王世杰不愿受聘来汉,他也没有将此名额让给刘树杞推荐的教育厅人士,而是另外聘请了同样为北大老同事的王星拱来代替。由此,国立武汉大学筹备委员会的全部委员名单,也就最终确定(见表1)。

有趣的是,在6月29日时,陆士寅还曾代刘树杞拟写了一份给大学院的呈文,内容是关于早前湖北大学筹备委员会简章相关条目的进一步修改。呈文中称:“兹查该简章第三条、第六条、第七条,因事实上之变更,不得不略加修改。”除了此前已依照大学院要求进行了改动的第三条以外,第六条筹委会经费“由湖北省政府呈请武汉政治分会在湖北国税项下拨付”一项,改为“由湖北省政府教育厅呈请中华民国大学院转咨武汉政治分会在湖北国税项下拨付”;第七条“本简章如有未尽事理,得由本会呈请湖北省政府修改之”,改为“本简章如有未尽事理,得由本会呈请中华民国大学院修改之”①《湖北省教育厅代理厅长陆士寅呈大学院文》(1928年7月4日),湖北省档案馆藏,民国湖北省教育厅档案,LS010—006—0159。。这份迟至7月4日才发出的呈文,内中还在使用“湖北大学”这一名称,不免给人以“明日黄花”之感。出现这种状况的原因,可能是陆士寅等相关办事人员机械的例行公事,也可能是他们尚未在第一时间得知大学已改名。但从这封呈文中我们还是可以看出,根据修改后的简章条款,这个大学筹备委员会已经与湖北省政府没有关系,而其与武汉政治分会的联系,亦需通过大学院来中转。这几项修改,无疑是更加贯彻了蔡元培的意志主张,对湖北省的这所新大学直属于大学院的“国立”性质作了进一步的明确和强调。

表1 国立武汉大学筹备委员会委员名单

这份名单可谓是兼顾了各派利益的最大公约数,充分体现了蔡元培行事风格的圆融缜密。在这9人中,刘树杞作为此前湖北大学筹备工作的主要负责人,继续担任筹委会主任委员,是对此前筹备工作的继承和延续。然而除他以外,筹委会已与湖北省教育厅没有任何关系。王星拱、李四光、周鲠生三人都是蔡元培的北大老同事,是蔡所属意和直接推荐的人选;蔡本欲聘请同样为北大老同事的皮宗石为筹备委员,而皮坚辞不就,并改为推荐其湖南同乡和留英同学、时任湖南大学校长的任凯南②皮公亮:《我的父亲皮宗石》,未刊手稿。;黄建中也曾是蔡元培任校长时期的北大毕业生和研究生,当时是湖北省民政厅秘书;曾昭安是原武昌中山大学的重要领导人,也是从武昌高师时代就一直在校学习和工作的老校友,代表了新大学中的“高师派”;麦焕章和涂允檀则是桂系的代表,其中涂允檀亦为蔡元培任校长时期的北大学生。从籍贯上看,总共9人的筹备委员会中,湖北籍委员占到5人,超过半数。这样一个9人名单,既体现和贯彻了蔡元培的意志主张,也充分尊重了刘树杞此前的筹备工作,照顾了桂系当局的利益关切,同时还兼顾了原武昌中山大学的旧人,又在地域籍贯上进行了平衡,因而能为各方所共同接受。从1928年6月21日起,刘树杞召集部分筹委会委员先期举行了六次谈话会,商讨了有关新大学成立的各种事项③《呈大学院、政分会:为呈报筹备情形暨各种大纲细则仰祈鉴核并恳委定校长指示今后筹备方针以利进行事》(1928年7月20日),武汉大学档案馆藏,国立武汉大学档案,6—L7—1928—XZ001。,随后国立武汉大学筹委会于7月24日正式开会成立④《呈大学院、政分会:为呈报筹备委员会正式成立日期由》1928年7月25日,武汉大学档案馆藏,国立武汉大学档案,6—L7—1928—XZ001。。8月1日,刘树杞奉命就职国立武汉大学代理校长,旋即与闻一多、皮宗石、王星拱等人一道,赴各地积极从事招生。1928年10月31日,国立武汉大学正式开学上课,这一天被校方定为“本大学成立纪念日”①《国立武汉大学第50次校务会议纪录》(1929年10月18日),《国立武汉大学〈校务会议纪录〉》第1册,第181页,武汉大学档案馆藏,国立武汉大学档案,6—L7—1929—XZ022。。由此,国立武汉大学便宣告正式成立。

事实上,蔡元培为筹备国立武汉大学而重新“空降”的人马,并不止筹委会中的这几位委员。虽然国立武汉大学名义上是在第二中山大学基础上改组重建,但创校伊始的大部分核心主事者,都是“空降”来汉的,其中不少都是蔡元培的北大老同事,如李四光、王世杰、王星拱、皮宗石、周鲠生、陈源、燕树棠、吴维清等等。据皮宗石之子皮公亮先生回忆,蔡元培曾在南京亲自约集了皮宗石、王世杰、王星拱、周鲠生等人,动员他们前往武昌去主持国立武汉大学的筹建工作②皮公亮:《记先父皮宗石和他与蔡元培的友谊》,未刊手稿。。此外,蔡元培还积极支持武汉大学在城郊另建宏伟新校舍。这一计划最早正是由他所委派的筹备委员李四光在筹委会上提出的。而蔡元培除了表示明确支持外,更致函李宗仁,帮助武大向桂系方面争取数额不菲的新校舍建设经费。可以说,由于蔡元培的介入,新的“国立武汉大学”与此前刘树杞计划的“湖北大学”相比,可谓已脱胎换骨,有了天壤之别。1932年5月,蔡元培在参加武大新校舍落成典礼时不无感慨地说:“中国三十年来,有新式大学后,总计全国大学约百数十所,多因过去历史关系,虽时时改革,总不如武大之与旧历史一刀截断,重新创造之痛快。”③《武大新校舍落成典礼·蔡元培演说》,《武汉日报》1932年5月27日,第2张第3版。李四光在同一场合的演讲中,也强调“这个学校完全是从无中生有,好像在白纸上做文章一样,完全系由理想而实现的,这一点值得我们注意”④《武大新校舍落成典礼·李四光演说》,《武汉日报》1932年5月27日,第2张第3版。。蔡元培为武汉大学所延揽的这一批核心创建者,使新大学在建校伊始就集中了一批当时中国的一流学者,并建立了重要的学术人脉。而宏伟华美、设施一流的珞珈山新校舍建设得以开始推进,堪称当时中国教育界的一大壮举。这些无疑都是日后武汉大学得以迅速崛起壮大,成为中国高等教育版图中的后起之秀的重要条件。

结 论

综上所述,国立武汉大学是南京国民政府成立初期推行大学区制改革过程中,在未试行大学区制省份中完成筹建的唯一一所国立大学,它的筹备组建过程具有一些独特的时代特征。由于湖北并非试行大学区省份,既往的研究很少把国立武汉大学的筹建放在大学区制的背景下来观照。事实上,这所大学的筹建恰逢大学区制推行的高潮,其与这场教育改革有着十分密切的联系。大学区制改革最终以失败而告终,留下了许多启发与教训。以最早建立的江苏(中央)大学区为例,其制度建构的路径,是以国立大学来统合区内教育体系和资源。而这一路径,最终带来了国立大学挤占地方教育经费,高等教育挤压中小学教育空间的问题,这是导致其最终失败的重要原因。而湖北的这一“未遂大学区”改革过程,则为我们提供了另外一个视角:与中央大学区相反,湖北是由教育厅来筹办国立大学,并进而试图以此推动大学区改革。然而,其所带来的问题,却是国立大学被严重地域化,新大学的学术定位从一开始就有被矮化之虞。苏鄂两省截然不同的上述状况,背后却都反映出大学区制在当时中国推行的困境和悖论:教育行政学术化的理想固然美好,但无论是以国立大学来兼并教育厅,统合一省教育资源,还是以一省教育厅来筹备国立的大学区大学,这两条路径,无疑都被证明是顾此失彼的,最终都无法成功实现大学区制度设计的初衷。大学区大学在教育行政上管理一定区域范围内之事务,但在大学本身的教育和学术研究上又该如何定位,在这场疾风骤雨般的改革推行过程中,这一问题始终也没有给出明确答案,这从一个微观的角度,暴露出大学区制改革的准备不足。这种制度设计上的缺陷,在1928年春“湖北大学”的改组筹建过程中,得到了集中暴露。

此外,武汉大学筹备组建的1928年,湖北地区正处在“蒋桂对立”的政治时局之中。桂系事实上割据武汉,与南京分庭抗礼,特别是牢牢控制了两湖地区的国税,这也是国立武汉大学筹备过程中一个不可忽视的重要背景。从本文的分析中我们不难看出,刘树杞出于对大学区制改革的热情支持而在鄂进行的种种改革尝试,以及在这一思路下对第二中山大学所进行的最初改组重建,在“蒋桂对立”的特殊时局下,事实上沦为桂系在与南京政府争权过程中的牺牲品。桂系在这一过程中试图将新大学“省立化”,这种倾向与前述的学术定位“地域化”相互影响,便使得这所新大学尚在筹备之中,即已处于一个较低的发展定位上,其前途亦充满了极大的不确定性。

然而武汉大学又是幸运的。它的最高推动者蔡元培,在第一时间发现了问题所在并及时进行了调整,最终改变了这所新大学的命运。从1928年5月底开始,大学院的一系列动作皆表明,蔡元培已彻底放弃了借改组第二中大之契机而在鄂试行大学区制的考虑,更将该大学的筹建,有意地与大学区大学相区隔。面对湖北大学改组所出现的“地域化”和“省立化”的倾向,他通过揽得人事权,直接重新委派人马介入其中,以及修改校名,将这两种趋势予以彻底纠正,并明确厘清了新大学的高标准学术定位。1928年7月他在为武汉大学珞珈山新校舍建设经费而向李宗仁请求支持的信中,便明确写道:“国立武汉大学,预定为中部之学术中心……武汉分会诸公,如肯慨然于万难之中,拨出上项临时费,以树立武汉大学永久不拔之基,岂惟武汉一隅之光荣?先生等所以间接造福于全国学术文化者,亦匪浅鲜矣!”①《蔡元培致李宗仁函》,1928年7月13日,高平叔、王世儒编注:《蔡元培书信集》上,杭州:浙江教育出版社,2000年,第880页。这虽是对桂系方面的溢美之词,却也真实反映了此时的蔡元培对于未来这所新大学的不凡定位和期待。正如周鲠生后来所说:“特别要注意的就是蔡先生把我们大学决定为国立大学那点,那足见他对于本校很费苦心。武汉大学初提议设立的时候,究竟是省立还是国立性质并没有确定,实则名称也没定。而蔡先生在裁可这个议案的时候,即时决定为国立大学,与北大、中大等并重。这虽然是形式问题,而究竟是很重要的。鉴于湖北省政府变动之频繁,湖北教潮这样纷扰,我们试想,假使武大是省立的,便很难平和发展到现在局面,而且有许多教授们也不会来教书……这一点可说是蔡先生对于本校的最大的功绩。”②《大学之目的(五月卅日纪念周周鲠生教授讲演)》,《国立武汉大学周刊》第130期,1932年6月7日,第1版。

1920年代初,由于北洋军阀对教育的摧残,北京大学不少教授学者皆离校出走,其中许多人南下广州,加入了国民大革命的阵营,在北伐后又来到了南京。随着形势的变化,到了1928年,他们已日渐分散于不同的地域和职位之中,有的在官场从政,有的在大学任教,有的在科研机构供职,有的在国外游历。蔡元培介入国立武汉大学筹建后,便以这所新大学为纽带,重新将这批一流学者中的相当一部分人云集在一起,这是蔡元培对武汉大学,乃至对华中地区高等教育和学术发展所做出的一大贡献。这所新国立大学的创办和迅速崛起,彻底改变了晚清以来湖北高等教育发展的落后局面,使武汉一跃成为民国高等教育版图中的后起之秀,也为其直至今日仍为中国高等教育的重镇奠定了至关重要的基础。