郑州惠济桥

——大运河上的沧桑石桥

2019-02-21鲍君惠袁升飞

□鲍君惠 袁升飞

惠济桥,是一座三孔拱券式石桥,宽5米,长约40米,东西向,位于郑州市惠济桥村内,横跨中国大运河通济渠郑州段(历史上被称为汴河、贾鲁河等),是元明清时期郑州运河上的重要交通设施,至今已有600年左右的历史,是郑州市现存最古老的桥梁。(图1、图2)

通济渠郑州段,全长约19公里,包括汴河遗址段和索须河段。惠济桥下的河段,正是汴河遗址段。通济渠郑州段是中国大运河的重要组成部分,发挥着承上启下、连接东西的重要作用。2014年,中国大运河申遗成功,作为中国大运河的一段重要河道,通济渠郑州段成为郑州继“天地之中”历史建筑群之后的第二处世界文化遗产,惠济桥因此成为世界文化遗产的附属文化遗产。

图1 维修后的惠济桥

图2 惠济桥现状

一、惠济桥的建造年代和位置

惠济桥历史悠久,对其作考证,必须先确定它的建造年代。对于这一问题,当地群众介绍,惠济桥是贾鲁河上的古建筑,其建造年代相当久远,具体兴建于哪一年不得而知。古人似乎也难以回答,曾发出“彩虹天半落何年,惠济佳名到处传”[1]25的疑问。在第三次全国文物普查中,文物部门根据古桥形状以及桥基底部的地层堆积情况分析,推断现存的惠济桥应建于元末明初,已有600年左右的寿命,其所在的古河道,至少在唐代就已形成。惠济桥村现存的一通明代嘉靖戊戌年(1538年)的石碑《重修龙岩寺归寂殿碑》,可以作为这一推断的有力佐证。此碑的碑文中,清晰地刻有“大明国河南开封府郑州荥泽县惠济桥”字样。碑文中还提到了龙岩寺的旧址位于惠济桥旁边:“国朝初,我荥泽惠济桥艮维旧有寺一区,枕峙河浒,扁曰龙岩,相传古刹也。”《重修龙岩寺归寂殿碑》碑文上的有关记载,确切地证明明代初年已有惠济桥。

清代郑州学者张调元,是贾鲁河南岸的贾河村人,他在其笔记中曾多次记载家乡的人文地理状况。其中,有关于惠济桥的明确记载:“荥泽惠济桥东关帝庙,旧本为金龙四大王庙,庙碑久没地中。嘉庆中,土人掘得之,其略云:桥下之渠,本贾鲁河故道,当时自南向北,与大河通,居人颇获舟楫之利,因建祠于河浒。”[2]这一记载表明,惠济桥下的河流是贾鲁河,贾鲁河原来和黄河相连,惠济桥附近的居民因此而发展水运事业并获得丰厚利润,在惠济桥之东建立了关帝庙。

清代,惠济桥所在地为荥泽县。乾隆年间的《荥泽县志》记载,惠济桥坐落在贾鲁河上,货物贸易繁忙:“在县东八里许。昔贾鲁河经流其下,今河徙而南,止存石桥,附居者烟火千家,往来贸迁多会于此。”[1]47

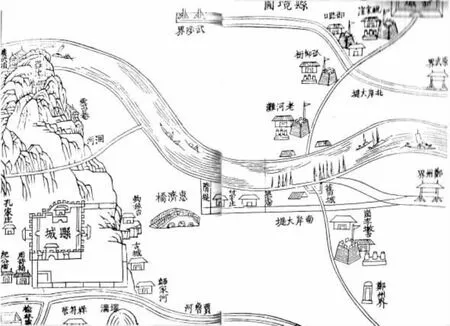

查看乾隆年间的《荥泽县志》的县境图(图3),图中位于贾鲁河之北的县城,便是清代的荥泽县城,大致是现在位于索须河之北的惠济区古荥镇(索须河为贾鲁河支流)。县城之东的惠济桥,与现在惠济桥所在位置一致。惠济桥附近的几个地名,如钓鱼台、师家河、祥符营、孔家庄、周苛祠、纪公庙等,除了周苛祠在“文化大革命”时期被毁之外,其他的存留至今,也与现在的位置相同。

上述文献记载说明,今郑州市惠济区的古荥镇,在清代属于荥泽县,县东有惠济桥,桥下的河流是贾鲁河。

图3 荥泽县县境图

二、印象中和维修后的惠济桥

据惠济桥村的老人回忆,惠济桥桥头有石刻二龙戏珠,桥头两侧分别修建了八卦亭,中华人民共和国成立初期桥两侧的石栏板还完好矗立,三孔拱桥古风犹存。后经“大跃进”“破四旧”两次大的破坏,桥的原貌黯然失色,八卦亭也被拆除。现在我们看到的桥楼以及桥面两侧的桥栏,均是文物部门依据遗留卯口间距及明代工艺复原维修加固后的成果。维修后的惠济桥,中间栏板刻“惠济桥”三个字,两侧石栏板上镌“麻姑献寿”“猴子捞月”“福禄财神”等浮雕,望柱上雕刻不同造型的石狮。八卦亭矗立于两端桥墩之上,为高台歇山式建筑。飞檐反宇的八卦亭、横卧运河的桥梁,还有枝叶婆娑的垂柳,构成了一种古朴雅观的美妙画境。

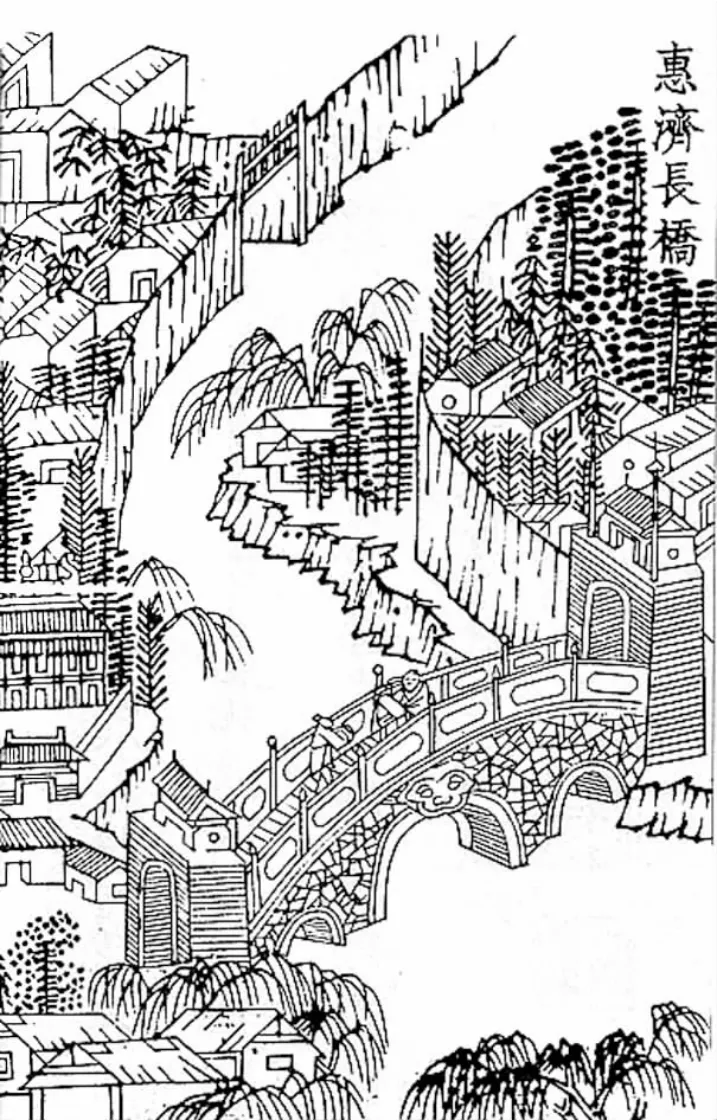

乾隆年间的《荥泽县志》,卷首有一幅《惠济长桥》图画,画中的惠济桥为三孔拱桥,桥两侧各有六根望柱和六块石雕栏板,桥中孔券顶刻有吸水兽像,两端有壮观的桥楼。(图4)

这幅画中,清晰地描绘、显现了清代惠济桥的多姿风采:惠济桥横跨运河两岸,势若长虹卧波。桥楼矗立两端,两岸满堤烟柳,房屋错落有致。伫立此桥,仿佛置身于人间仙境,“惠济长桥”由此被誉为“荥泽八景”之一。面对此景,当时的荥泽县令崔淇写下了这样一首诗讴歌惠济桥:“彩虹天半落何年,惠济佳名到处传。已赖慈航能普渡,共遵王洛足周旋。一川烂漫花成锦,两岸霏微柳拂烟。车骑往来临碧涧,桥囱仿佛是升仙。”[1]25崔淇将惠济桥比作天上的彩虹,将桥周边的美景视为人间天堂。

乾隆年间的《荥泽县志》中,还收录了另一首有关惠济桥的诗作,是大诗人杜甫四首诗的集句:“野店山桥送马蹄,白沙青石洗无泥。泊船秋夜经春草,明日看云还杖藜。”[1]13这首清新的集句诗所勾勒的场景,与崔淇诗歌的意境完全不同,巧妙地展现了惠济桥的另一面,同时也表达了人们对惠济桥的喜爱之情。正是因为大家对惠济桥的喜爱,所以诗人才从诗圣杜甫的四首诗中各挑选一句集句成诗,以诗讴歌惠济桥。这首集句诗,既符合当时惠济桥的境况,也符合诗歌在字数、韵律、对仗等方面的要求,耐人寻味。

图4 惠济长桥

三、惠济桥的作用

惠济桥桥面由青石砌筑而成。桥面上的车辙,历经数百年的碾压,深达10厘米左右,这是历史留下的脚印。在被认定为文物保护单位之前,一辆又一辆的载重汽车曾顺利地通过此桥运送货物。

明清时期,惠济桥一直发挥着重要的交通功能,带动了附近城镇村庄的繁荣。前文在叙述惠济桥位置之时,曾提到了附近居民因便利的水运而获利颇多的有关文献记载。从图画中我们也可以看出,清代惠济桥周边房屋众多,人烟稠密,一派繁荣景象。此外,这里盐业、烟草、药材、丝绸、染织以及各种杂货应有尽有,热闹非凡,由此人们作诗歌颂惠济长桥之地位置重要、物华天宝:“势控霓虹镇水涯,楼台灯火几千家。风流非是竞豪爽,地钟人文萃物华。”[3]

距离惠济桥西约500米处,有一处被称为“南大馆”的古代驿站遗址。据当地老人介绍,南大馆是“官”地,方方正正、齐边齐沿,有三四亩地那么大面积,从古至今,无人敢占。这说明,惠济桥曾是繁忙的交通要道,南来北往的官员、客商在此居住、囤货。惠济桥周边曾有多座庙宇,如八蜡庙、龙岩寺、卢医庙、玄帝庙等,也说明惠济桥一带经济发达,人文荟萃。

特别值得称颂的是这里的手工制品“桥辫”。“桥辫”,即用麦草编的缝制草帽用的辫子,因发源于惠济桥而得名。民国三年(1914年),“桥辫”因品质优良、制作精美,在美国旧金山万国商品赛会上展出。20世纪80年代,“桥辫”仍旧出口国外。现在,人们的生活方式有了很大的变化,“桥辫”也随之销声匿迹了。不过,这一带的老人家或许还保留着当年的绝活。

如今,惠济桥村还保存着一块记录重修惠济桥的石碑,上面刻着集资修桥人员的姓名及钱物数量,如:“王光立钱一千”“医学训科赵星桥钱二千”“三义坊钱一千”“方杨氏捐石三块”,等等。由此可见,修桥之时,附近百姓无论男女,无论从事何种职业,有的捐钱,有的捐石,都在为惠济桥的修建贡献自己的一份力量,这说明惠济桥在百姓心目中占有很重的分量,表达了百姓对惠济桥的关爱之情。

据惠济桥村村民说,惠济桥在嘉靖年间由官员张书基督工复修,以惠济行人之意将其取名为“惠济桥”。“文化大革命”之前,惠济桥村还存有一块先民送给张书基的写有“惠济传芳”的金字牌匾,可惜后来遗失了。幸运的是,有关惠济桥的传说至今仍然广为传颂。在这些传说中,人们想象了惠济桥的建造起源:有的说,当地一名乞丐因受到大家的资助而成长、成才,高中状元之后修建了方便家乡居民的惠济桥;还有的说,一名书生到了这里,贫困交加,他受到这里人的好心资助才得以赴京赶考,成名后不忘报恩,修建了惠济桥。这些传说,体现了惠济桥周边居民善良、淳朴、乐善好施的美好品质,也说明惠济桥已经与周边居民产生了情感共鸣,建立了深厚而强烈的情感关系。惠济桥不仅具有普通桥梁的实用功能,还是人们日常生活中不可或缺的伙伴,它陪伴在人们身边,承载着人们深厚的思想情感。

2004年,惠济桥村所在的郑州市邙山区更名为惠济区,惠济桥功不可没。“惠”的字面意思为给人好处、受到的好处,如“恩惠”“受惠无穷”等。同时,“惠”又是常用的敬辞,如“惠顾”“惠临”等,有尊重、欢迎对方的语义。“济”,在汉语中解释为对事情有益,富于成果、成效,还有形容人多之意,如“人才济济”“济济一堂”等。“惠”“济”相连,有“聚八方之恩泽,平等互惠;揽四海之贤才,和衷共济”的深刻含义、寓意。惠济桥村、惠济区皆由惠济桥衍生而来,正是惠济桥的价值与人们的思想感情产生共鸣后的结果,表达了人们对惠济桥的关爱、崇敬和自豪之情。

惠济桥是一座重要的古代石拱桥,它在历史上曾发挥了重要的交通功能,现如今仍然蕴含着巨大的文化价值和人文旅游价值。其艺术造型、传说故事已经列入了非物质文化遗产保护名录。现在,惠济桥每日都接待前来休闲观光的旅游者,文史研究专家也慕名而来。

四、惠济桥的维修保护

从2011年开始,郑州市文物局组织专业技术人员对横跨大运河故道的惠济桥桥基进行了清理,并根据“不改变文物原状”的原则,对惠济桥桥体做了维修加固和桥楼恢复。

首先,文物工作者对惠济桥下的河道进行清理,揭露了桥梁本体状况以及雁翅、驳岸原状,并对清理出来的拱券进行测量,拆除了一些拟修复的构件。在修缮中,对旧构件尽量修补使用,使新添构件数量最小化。在此基础上,对雁翅、驳岸、墙体、海墁石进行了清理和挖补铺设工作,修复加固了基础石头、分水尖与金刚墙,修复了坍塌的墙体及券脸石上的金刚石。惠济桥的建筑材料是青石、白灰、木桩等传统材料,在加固修缮中以遵循传统建筑方式为原则。对于已经破碎的桥面石,进行了粘接修补,无法修补的,就采用同等规格和质地的青石进行更换。根据桥面上栏板、望柱遗留下来的卯口间距,按照同等规格,恢复了栏板和望柱。栏杆采用青石制作,根据节点榫卯进行了制作安装。栏板雕刻龙、麒麟、狮子、瑞兽等吉祥图案,均采用浮雕面层抛光。望柱头,采用格式样的莲花头。

恢复桥楼,是依照乾隆年间《荥泽县志》的记载,在桥两端的原址进行桥楼重建。桥楼上的八卦亭毁于“文化大革命”时期,根据考古清理情况、县志中的图像记载确定了八卦亭的位置、大小并予以复原。桥两端各有引桥十余米,也参照考古清理遗迹情况进行了复原式建造。

2014年,惠济桥文物本体修缮保护项目工程竣工,使古老的桥梁仍保持饱经沧桑的历史面貌。新近,围绕惠济桥又新建了一处小游园景观,游园内杨柳依依、百花争艳、芳草萋萋。各种形状的古代石碑、石构件散布在游园内,见证着惠济桥的沧桑历史。

总之,始建于元末明初的惠济桥,是郑州市现存最古老的桥梁,具有重要的历史价值、艺术价值和科学价值。惠济桥之下的河道,是中国大运河通济渠郑州段遗址,它在维护国家统一、促进地区经济发展、文化交流等方面均发挥了重要作用。惠济桥见证了郑州深厚而辉煌的运河文明,是郑州历史文化的重要载体,弥足珍贵。