论部门法保护基本权利的义务及其待解决的问题

2019-02-20陈征

陈 征

中国政法大学法学院教授

基本权利的防御权功能和保护义务功能均涉及宪法对部门法的约束,分别适用不同的分析框架。前者的核心审查标准是比例原则,后者的核心审查标准是不足之禁止原则。在德国联邦宪法法院的第二次堕胎判决中,保护义务对部门法的约束力和不足之禁止原则的轮廓变得更为清晰。该判决对于完善我国部门法履行对基本权利的保护义务具有重要借鉴意义。然而在部门法保护基本权利的问题上,至今仍然存在诸多有待进一步探讨和解决的问题。

一、部门法保护基本权利义务的理论概述

在20世纪70年代的德国,基本权利具有了国家保护义务功能。德国联邦宪法法院的第一次堕胎判决成为国家保护义务诞生的重要标志。早在吕特判决中,联邦宪法法院就承认了基本权利具有客观法价值决定属性。在第一次堕胎判决中,联邦宪法法院对其做了进一步的确认。照此,基本权利“不仅是个体针对公权力的主观防御权,同时还是宪法的客观法价值决定”,基本权利的这一属性不仅“影响着整个法律体系”,还应该被视为“立法、行政和司法的方针与推动力”。1参见陈征:《第二次堕胎判决》,载张翔主编:《德国宪法案例选释(第一辑)——基本权利总论》,法律出版社2012年版,第150页。国家一方面不得侵犯公民的基本权利,另一方面还有义务积极保护基本权利不受他人侵害。依照国家保护义务理论,既然宪法规定基本权利的最根本目的就是真正实现公民的自由与平等,那么当公民基本权利遭到私人的侵害时,国家有义务采取积极有效的保护措施。2陈征:《基本权利的国家保护义务功能》,载《法学研究》2008年第1期。

在第一次堕胎判决中,德国联邦宪法法院详细论证了胎儿在宪法上应当被视为“人”,属于生命权的主体。宪法基本权利条款不仅禁止国家直接侵害孕育中的生命,还要求国家对这一生命提供必要的保护和救助,以预防或阻止来自第三人的侵害。国家保护义务功能保障公民的自由不受侵犯,因此它同防御权功能一样首先体现了法治国家中的自由权理念,而不是社会国家中的社会权理念。3陈征:《基本权利的国家保护义务功能》,载《法学研究》2008年第1期。在此,保护义务与给付义务应当被区别对待。此外,保护义务往往涉及基本权利的冲突。例如在堕胎问题上,父母享有自主决定权,然而这一属于宪法保护范围的基本权利并非不受任何限制。当行使基本权利伤害他人生命时,国家通常应对这一自由进行必要的限制,进而对生命权履行保护义务。而防御权不仅可能涉及基本权利的冲突,还可能涉及个人利益与公共利益的冲突。

在履行保护义务的问题上,宪法首先约束的是部门法的制定者。换言之,国家履行保护公民基本权利的义务首先通过部门法表现出来。基于客观条件的限制,部门法的制定者在履行保护义务过程中经常不得不使用一些概括性条款或不确定概念,从而把在个案中履行保护义务的任务转交给行政机关或司法机关。例如,立法者在保护就业平等权时,必须同时考虑企业相应的自由权,在对平等权提供保护时,往往会使用“歧视”这类不确定概念(参见我国《劳动法》《就业促进法》等),进而将对这一概念在个案中的解释交给司法机关。司法机关则需要在个案中权衡企业的经营自由权和求职者的平等权,并最终作出判决。4参见陈征:《宪法自由权与平等权冲突的解决途径》,载《浙江社会科学》2014年第12期。不难发现,部门法未能充分履行保护义务而由司法机关进行弥补的情形,就是我们经常讨论的基本权利间接第三人效力情形。虽然在这种情形中,司法机关应弥补部门法本身保护的不足,但考虑到基本权利的直接第三人效力已被学界普遍否定,司法机关不得越过部门法直接在个案中适用宪法履行保护义务,因此部门法履行对基本权利的保护义务仍然是国家履行保护义务不可放弃的前提条件。

在讨论宪法和部门法的关系时,我们首先想到的通常是对部门法的合宪性审查;而在判断部门法是否违反宪法时,主要涉及防御权和保护义务两种情形。前者审查部门法是否侵害了基本权利,后者则审查部门法对基本权利的保护是否达到宪法的要求。

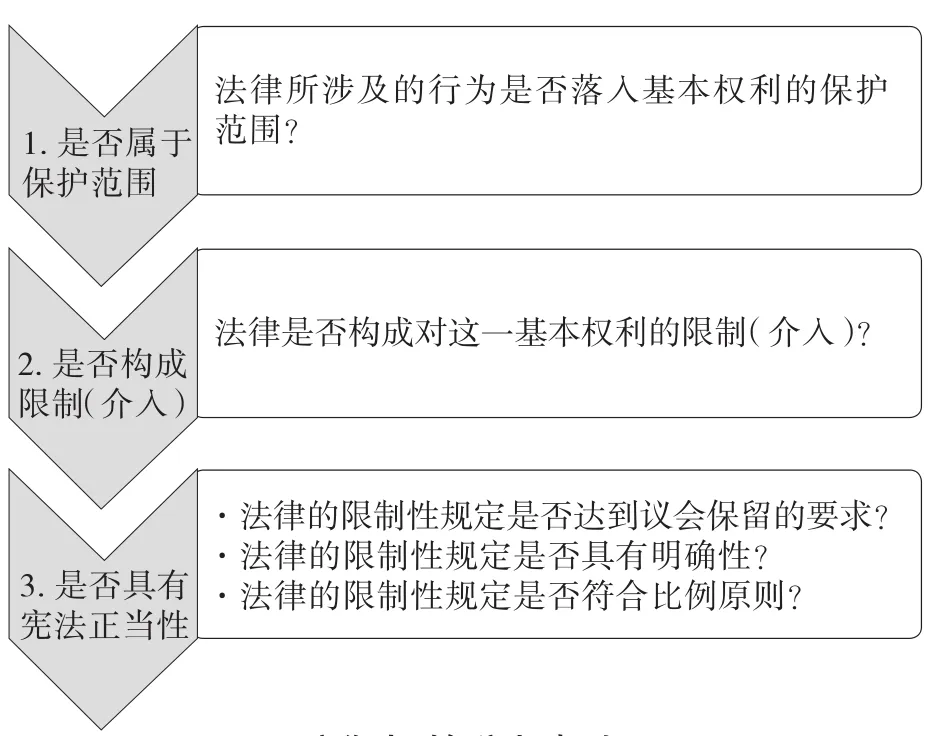

对于分析部门法是否侵害了公民的基本权利,适用已经被我们所熟知的三步审查框架:

防御权的分析框架

而对于如何审查部门法对基本权利的保护是否达到了宪法的要求,我们或许比较陌生。有德国学者做出了如下总结:

保护义务的分析框架5Vgl. Thorsten Kingreen/Ralf Poscher, Grundrechte, Staatsrecht II, 32 Auflage, Heidelberg 2016, Rn. 370.

在基本权利冲突的情形中,通过部门法保护一方的权利必然意味着限制另一方的权利。在保护强度和手段的选择上,在制定部门法时既要合理保护被侵害方的基本权利,又得照顾侵害方的基本自由。通过上述图表不难发现,比例原则是审查部门法是否侵害基本权利的核心标准。而在保护义务问题上,最后一步关于部门法对基本权利的保护是否达到了宪法最低水准的审查属于核心标准,同时也是最难适用的标准。一般认为,审查部门法履行保护义务是否达到了宪法的要求应适用不足之禁止原则。

部门法的立法目的只要不被宪法禁止即可,未必一定是宪法的要求。而当部门法的立法目的是宪法的要求时,比例原则将会与不足之禁止原则产生交集。由于保护公民的基本权利是宪法对部门法提出的要求,因此基本权利冲突的情形恰属于此。照此,在部门法履行对基本权利的保护义务时,需要同时注意比例原则和不足之禁止原则。在同样可以履行保护义务的前提下,在制定部门法的过程中应尽可能使对第三人基本权利的限制最小化,否则第三人在满足特定条件的情况下可以利用防御权进行防御。无论是违反不足之禁止原则还是比例原则,部门法均构成违宪。

不足之禁止原则的概念,最初由德国学者舒佩特(Schuppert)提出。6Gunnar Folke Schuppert, Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation, Koenigstein 1980. S. 14f.此后德国学者卡纳里斯(Canaris)将其进一步体系化。7Claus-Wilhelm Canaris, Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), S. 201 (228).然而在提出这一概念的最初时期,不足之禁止原则并未得到应有的重视,直到这一状态被联邦宪法法院的第二次堕胎判决所改变。

二、德国司法判决中对部门法履行保护义务的审查

德国联邦宪法法院的第二次堕胎判决涉及部门法(刑法)是否有效履行了对基本权利(生命权)的保护义务问题。虽然联邦宪法法院在第一次堕胎判决中发展出了基本权利的保护义务功能,但对于如何判断部门法所提供的保护方案是否达到了宪法的要求,该判决并未进一步给出答案。而第二次堕胎判决可以被视为第一次堕胎判决的延续。第二次堕胎判决起源于巴伐利亚州政府在1990年3月提出对修改后的新刑法中关于堕胎的规定进行宪法司法审查的申请。依据当时的新刑法第218a条,怀孕开始的12周内,在咨询机构进行咨询后,在孕妇的要求下由医生实施的堕胎行为不违法。新刑法第219条规定咨询须在法律认可的咨询机构进行,其目的是通过对孕妇提供建议和帮助来保护胎儿的生命,且实施堕胎的医生不得成为咨询人。最终联邦宪法法院认定上述条款并未有效履行立法者负有的对胎儿生命权的保护义务,进而违反了宪法。

判决明确指出:“确定具体的保护方式和保护范围是立法者的任务,宪法将保护义务视为目的,却不提供具体的保护方案,但立法者需要注意‘不足之禁止’原则,并在此范围内受到宪法的司法审查;国家必须考虑到相互冲突的法益,从而提供一种适当的保护,起决定作用的是保护本身即为有效;立法者采取的措施必须足以提供适当的、有效的保护,保护方案应建立在认真查明事实以及合理作出评估的基础之上。”8前引注1,第167页。照此,德国联邦宪法法院首次在判决中明确了应适用不足之禁止原则审查国家是否合理履行了保护义务。

考虑到堕胎必然意味着扼杀孕育中的生命,既保障胎儿生命权又尊重父母自主决定权的调和方法根本不存在,德国联邦宪法法院认为立法者在履行保护义务时,无法对冲突的法益进行成比例的调和,只可优先考虑一方的权利。而在怀孕初期优先考虑父母的自主决定权,之后优先考虑孕育中生命的方案不属于宪法认可的调和方法,否则将导致孕育中生命是否能够得到保护取决于孕妇在怀孕初期是否将其扼杀。具体到对父母双方自主决定权和胎儿生命权的权衡,联邦宪法法院在第一次堕胎判决中即认为“要考虑两项宪法价值与宪法价值体系的核心——人的尊严的关系”。显然,较之于父母的自主决定权,人的生命与人的尊严关系更为紧密。9前引注1,第152页。

然而,德国联邦宪法法院认为在权衡时存在例外情形。如果孕妇分娩会导致自身的生命受到威胁或者健康受到严重损害,那么立法者不得要求其分娩,否则对于孕妇而言不具备期待可能性。在这种情况下,堕胎应被法律允许。10前引注1,第164页、第175页。联邦宪法法院对孕妇期待可能性的考虑具有合理性,毕竟在该情形中与胎儿生命权对立的法益不再仅是父母双方的自主决定权,还同时包括了孕妇的健康权甚至生命权。

既然原则上应优先考虑胎儿的生命权,那么立法者应采取何种保护措施才可达到不足之禁止原则的要求呢?德国联邦宪法法院指出:“履行保护义务不得仅局限于随意实施某种方式的保护措施,保护义务的范围一方面取决于所保护法益——此处即为孕育中生命的意义和保护必要性,另一方面取决于与其冲突的法益。”“基于遵循‘不足之禁止’原则,法律制度对保护方案的规划必须符合最低要求,这包括在整个怀孕期间原则上将堕胎视为非正义行为并在法律上予以禁止。”对于孕育中生命的保护,既然宪法并不认可取决于特定期限和怀孕发展过程的分级保护,那么即使在怀孕初期,法律制度也要对其进行同样标准的保护。“哪怕仅在有限的时间内,胎儿的生命权也不得取决于第三人——甚至包括母亲在内的不受法律约束的自主决定。”11前引注1,第163页。

德国联邦宪法法院承认:“考虑到介入社会领域的最高强度,刑法并不是法律保护的首选手段,其适用需要遵守比例原则;但如果某一行为一方面须被禁止,另一方面还会对社会公共秩序产生特别的危害,即属于公共生活无法容忍的亟须阻止的行为,那么刑法属于最后的保护手段。”12前引注1,第168页。但在立法者选择保护手段时,必须考虑到法律本身对公众价值判断所起到的导向作用。刑法规范对于整个法律秩序具有穿透力,其发挥着划分正义与非正义的功能,对于民众的认知具有重要影响。一旦堕胎没有通过刑法在原则上被禁止,则会令民众误以为堕胎不(再)是非正义行为。这一导向所带来的后果应属于立法者考量的因素。13前引注1,第171—172页。

依据第二次堕胎判决中的观点,法律规范的上述导向作用不仅局限于刑法。对于未被确认为合法的堕胎行为,宪法不允许赋予法定医保给付请求权,否则同样会对公众产生误导,使公众误以为堕胎原则上不(再)是非正义行为。14前引注1,第177—178页。依据、德国联邦宪法法院的观点,相关法律规范必须清楚地表明一个立场:在整个怀孕期间的堕胎原则上均属于非正义行为。

鉴于母亲和胎儿的关系,对胎儿生命权的保护不得局限于国家确保胎儿免受第三人的侵害。换言之,单纯依靠刑事惩戒尚不足以达到宪法要求的保护效果,立法者应同时采取预防性措施帮助孕妇解决内心矛盾,从而使其能够承担对孕育中生命的责任。在某些特定情况下,国家履行给付义务能够促进保护义务的实现。例如,立法设计咨询制度,课以国家抚养义务,在住房条件和学习、工作方面为孕妇提供福利措施等手段属于要求国家履行给付义务,但却可以起到降低孕妇堕胎愿望的作用,进而发挥保护胎儿生命的功能。照此,保护方案需要将与孕妇关系亲密的人,甚至包括雇主、房东等加入其中。德国《基本法》第6条第4款规定:“每一位母亲均享有请求社会保护和照顾的权利。”该条款包含了一项对于整个私法和公法领域都具有约束力的保护委托,这一保护委托将母亲抚养子女视为一项符合社会利益且需要社会认可的给付行为,因此立法者应尽可能消除因怀孕给孕妇的学习和工作带来的消极影响。

在保护方案中,咨询起着核心作用,立法者必须将其视为国家任务,对其实施过程承担全部责任。咨询必须始终以鼓励孕妇分娩为导向,而不应停留于提供信息。针对立法者对咨询方案的设计,德国联邦宪法法院指出:“这一咨询方案需要那些能够为促使孕妇做出有利于孕育中生命行为创造积极前提的框架条件;国家为实施咨询程序承担全部责任。”“但孕妇在前12周接受咨询后请求医生所实施的堕胎,若未经确定为适合的,不得被声明是正当(不违法)的。”只有这样,立法者才能认为咨询能够对胎儿提供更好的保护。此外,不足之禁止原则还对咨询人的资格和能力以及咨询人的人数提出了一定的要求,从而使每一位咨询人都有充足的咨询时间提供具有一定专业水平的咨询。15前引注1,第173页、第176页。

综上所述,不足之禁止原则要求立法者通过整个法律秩序构建的一整套保护方案所产生的整体效果应达到宪法要求,否则即认定立法者违反了保护义务。与此相应,在第二次堕胎判决中,德国联邦宪法法院认定:新刑法第218a条第1款与基本法第1条第1款暨第2条第2款第1句对生命权的保护不符,因而无效;新刑法第219条的咨询规定同样无法达到宪法对胎儿生命保护提出的要求。依据德国联邦宪法法院的观点,堕胎的正当理由仅可能存在于孕妇继续怀孕不具备期待可能性的情形中,而新刑法第218a条第1款本质上是以紧迫状况为出发点,而对于这一状况的内涵并无明确和详细的界定,而咨询方案本身并不能使堕胎正当化;新刑法第219条仅考虑到咨询的目的在于保护孕育中的生命,却未通过赋予国家充分的权限和义务来确保对咨询机构的组织与监督,因此无法充分履行国家的保护义务。

三、第二次堕胎判决对我国的借鉴意义及待解决的问题

与德国《基本法》不同,我国宪法是一部社会主义宪法。在我国,不仅可以借助基本权利功能的拓展导出国家对基本权利的保护义务,而且保护义务还可以通过宪法中若干次出现的“国家(的)保护”或“中华人民共和国保护”(第13条第2款、第36条第3款、第49条第1款、第50条)、“不受侵犯”(第13条第1款、第37条第1款、第38条、第39条)等表述得以证明。2004年的宪法修正案增加了“国家尊重和保障人权”条款,国家不仅要履行尊重人权的义务,即不得主动侵犯公民的基本权利,而且必须履行保障人权的义务,即积极维护和促进人权的实现。照此,德国联邦宪法法院关于审查部门法是否充分履行了对基本权利保护义务的经典判决对我国必然具有很大的借鉴意义。

然而,如果仔细分析德国联邦宪法法院适用不足之禁止原则的全部判决,会发现不同的判决所采取的审查强度不尽相同。如果我们将第二次堕胎判决中的审查强度称为有效性审查模式,那么在其他针对部门法履行保护义务的判决中,联邦宪法法院均采取了明显性审查模式。联邦宪法法院在其他相关判决中指出:原则上仅当立法者根本未采取任何保护措施,或者可以确定立法者所采取的措施对于实现保护目标完全不适合或全然不充分时,才可以认定违反保护义务。16Vgl. BVerfGE 56, 54 (81); 77, 170 (215); 79, 174 (202).

在第一次堕胎判决中,德国联邦宪法法院认定:“所保护的法益在基本法价值秩序中的等级越高,国家就越须认真履行保护义务……人的生命在基本法秩序中具有最高价值,是人的尊严的生命基础和其他全部基本权利的前提。”那么是否可以认为,正是基于堕胎涉及胎儿的生命权,且生命权具有最高的宪法价值,德国联邦宪法法院才在堕胎问题上采取有效性审查模式?然而通常认为,宪法并非封闭的价值秩序,在多数情况下无法探寻出制宪者将基本权利划分等级的意图,17Gerhard Nitz, Private und oeffentliche Sicherheit, Berlin 2000, S. 378;Horst Dreier, Dimensionen der Grundrechte,Hannover 1993, S. 22.这意味着制宪者将基本权利之间的权重交给了民主政治决断。这一主流观点与第一次堕胎判决中所持的观点并不一致。如果仔细观察第二次堕胎判决的内容,不难发现德国联邦宪法法院不再强调生命权的位阶和宪法价值,而是强调了生命权与其他自由权的不同特征:自由权存在部分限制一说,而生命权并不存在部分限制的可能,行为人要么消灭生命,要么保留完整的生命。与此相应,既然堕胎必然意味着扼杀孕育中的生命,立法者要么从整体上对生命权采取全方位有效的保护,要么完全容忍消灭生命的行为。这是否意味着德国联邦宪法法院在这一问题上产生了观点上的变化?

虽然这一问题有待进一步探讨,但毋庸置疑的是依据德国联邦宪法法院的一系列相关判决,可以认定明显性审查模式是常态,有效性审查模式是例外。通常来讲,仅当发现部门法既有的保护方案对于实现保护目的完全不适合或全然不充分时,才可认定其未达到不足之禁止原则的要求,进而违反了保护义务。但明显性审查并不阻止部门法采取更为有效的保护措施,只要该措施不会过度限制第三人的自由进而违反比例原则即可。

在这一问题上,有学者认为宪法的约束力与合宪性审查的边界并不重合,应当区分行为规范(Handlungsnorm)和审查规范(Kontrollnorm)。18Matthias Mayer, Untermass, Uebermass und Wesensgehaltsgarantie-Die Bedeutung staatlicher Schutzpflichten fuer den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers im Grundrechtsbereich, Baden-Baden 2005, S. 119.行为规范体现为宪法对部门法的约束力,审查规范则涉及合宪性审查的边界。前者留给部门法的形成空间比后者更小。换言之,宪法对部门法的约束力不局限于合宪性审查的范围,部门法不应满足于达到合宪性审查的边界,而应以行为规范为依据。但基于自身认知的局限性以及对立法者民主正当性的尊重,合宪性审查主体应给部门法留出一定的评估空间,即以审查规范为依据。

这一观点遭受到诸多批评。很多学者认为宪法给部门法划定的框架只可能有一个,作为以护宪为己任的合宪性审查主体,宪法约束力可以触及的领域,合宪性审查主体必然可以且应当介入。然而另一方面又不得忽视的是,区分行为规范和审查规范在某些领域已习以为常。例如在德国,如果联邦宪法法院的审查对象是普通法院或专门法院的判决,审查仅局限于特定宪法规范(spezifisches Verfassungsrecht)涉及的范围。对案件事实的认定和评估以及在个案中对法律的解释和适用是普通法院和专门法院的任务,如果适用法律存在客观上的错误,并不构成特定宪法规范上的问题,除非这一错误恰存在于忽视宪法基本权利,例如对基本权利的范围和意义认识存在原则上的错误或事实上肆意的判断。19Matthias Mayer, Untermass, Uebermass und Wesensgehaltsgarantie-Die Bedeutung staatlicher Schutzpflichten fuer den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers im Grundrechtsbereich, Baden-Baden 2005, S. 101.在此涉及审查规范。而这些普通法院和专门法院在判决过程中不仅应注意特定宪法规范,而且还应在各自的法律领域正确适用和解释法律,将基本权利作为判决的标准和导向。普通法院和专门法院不得仅满足于判决不具备肆意性从而达到审查规范的要求,20Matthias Mayer, Untermass, Uebermass und Wesensgehaltsgarantie-Die Bedeutung staatlicher Schutzpflichten fuer den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers im Grundrechtsbereich, Baden-Baden 2005, S. 102.其必须意识到自身受到行为规范的约束。将合宪性审查局限于对特定宪法规范的审查,并非意味着法院侵犯非特定宪法规范不构成对基本权利的侵犯,而是基于宪法中关于国家机构职能分工的考虑。这并不会导致宪法约束力的降低,而旨在防止联邦宪法法院成为超级再审。照此,普通法院和专门法院一方面要正确适用并解释法律,另一方面又应考虑宪法价值,特别是宪法的基本权利,而联邦宪法法院的审查则局限于特定宪法规范。

那么在针对司法判决进行审查时区分行为规范和审查规范的做法是否可以照搬至针对立法的审查?这一问题同样有待进一步探讨。不能否认的是,虽然部门法在履行保护义务时应同时注意比例原则和不足之禁止原则,但其仍然享有形成空间。在选择保护方案时,立法者的形成空间首先体现为其可以选择在公法还是在私法领域提供保护。21陈征:《基本权利的国家保护义务功能》,载《法学研究》2008年第1期。部门法形成空间的大小取决于诸多因素,例如涉及事务范围的特征、某一规范的效果以及对其作出准确判断的可能性、所要保护法益的重要性和受到威胁的程度。如果我们认同区分行为规范和审查规范同样应适用于对部门法的合宪性审查,那么基于这一判断标准,当涉及对胎儿生命权的保护时,部门法的形成空间应被限缩。换言之,在保护胎儿生命权问题上,行为规范和审查规范的边界距离已非常接近。

即使认同在针对部门法进行合宪性审查时应区分行为规范和审查规范,在适用不足之禁止原则时也无法回避一个非常棘手的问题:如何在个案中调整行为规范和审查规范的距离?例如,针对我国近些年频繁出现的食品安全、药品安全等问题,行政法当然始终应当发挥重要作用,然而何时有必要超越行政法而通过刑法履行保护义务?在适用不足之禁止原则审查部门法是否充分保障了食品安全时,行为规范与审查规范的边界分别在哪里?对于这一问题,德国学术界鲜有讨论,而德国联邦宪法法院也未在相关判决中给出答案。笔者认为,从学理上厘清这一问题有助于降低合宪性审查的肆意性,这是尊重部门法民主正当性的重要体现。