射波刀治疗>3 cm脑转移瘤的疗效及安全性

2019-02-19关高娃康静波

关高娃,康静波

随着恶性肿瘤发病率逐年升高,脑转移率亦较前明显升高,统计显示约1/3的恶性肿瘤存在脑转移[1-2],是导致肿瘤治疗失败及死亡的主要原因,其中少部分脑转移病灶最大直径>3 cm,患者表现为头痛、呕吐及相应神经定位症状。目前临床尚无针对较大脑转移瘤的标准治疗,需综合考虑病变及患者情况选择[3]。治疗方法包括手术、化疗、放疗或联合治疗。手术是>3 cm脑转移瘤的治疗手段之一,但因其开颅及麻醉等风险、颅内转移瘤情况、患者的功能状态及全身性疾病等多方面因素影响,仅适合少部分患者[4-5]。化疗因药物极少能通过血脑屏障,不作为脑转移瘤的主要治疗手段。放疗包括全脑放疗(whole-brain radiotherapy,WBRT)及立体定向放射外科(stereotactic radiosurgery,SRS),WBRT因受限于正常脑组织剂量使肿瘤无法达到致死剂量,转移灶控制时间短、易复发,且近年越来越多的文章报道了WBRT放射性脑损伤所致患者认知功能下降,从而影响生活质量,所以目前WBRT更多的应用于多发脑转移瘤(>3个)患者的治疗。SRS又包括伽玛刀和射波刀。其中,伽玛刀适应证为直径≤3 cm的脑转移瘤,治疗前有创安装头架,且单次照射剂量高增加了脑放射损伤几率[6-7]。射波刀可以分次(3~5次)完成同等剂量,即达到了有效治疗剂量控制肿瘤,又减少了脑坏死等晚期并发症的发生,成为近年来转移病灶≤3个的脑转移瘤患者新的有效治疗手段,也弥补了>3 cm脑转移瘤的治疗空缺。本研究回顾性分析47例射波刀治疗>3 cm脑转移瘤患者的临床疗效及安全性。

1 资料和方法

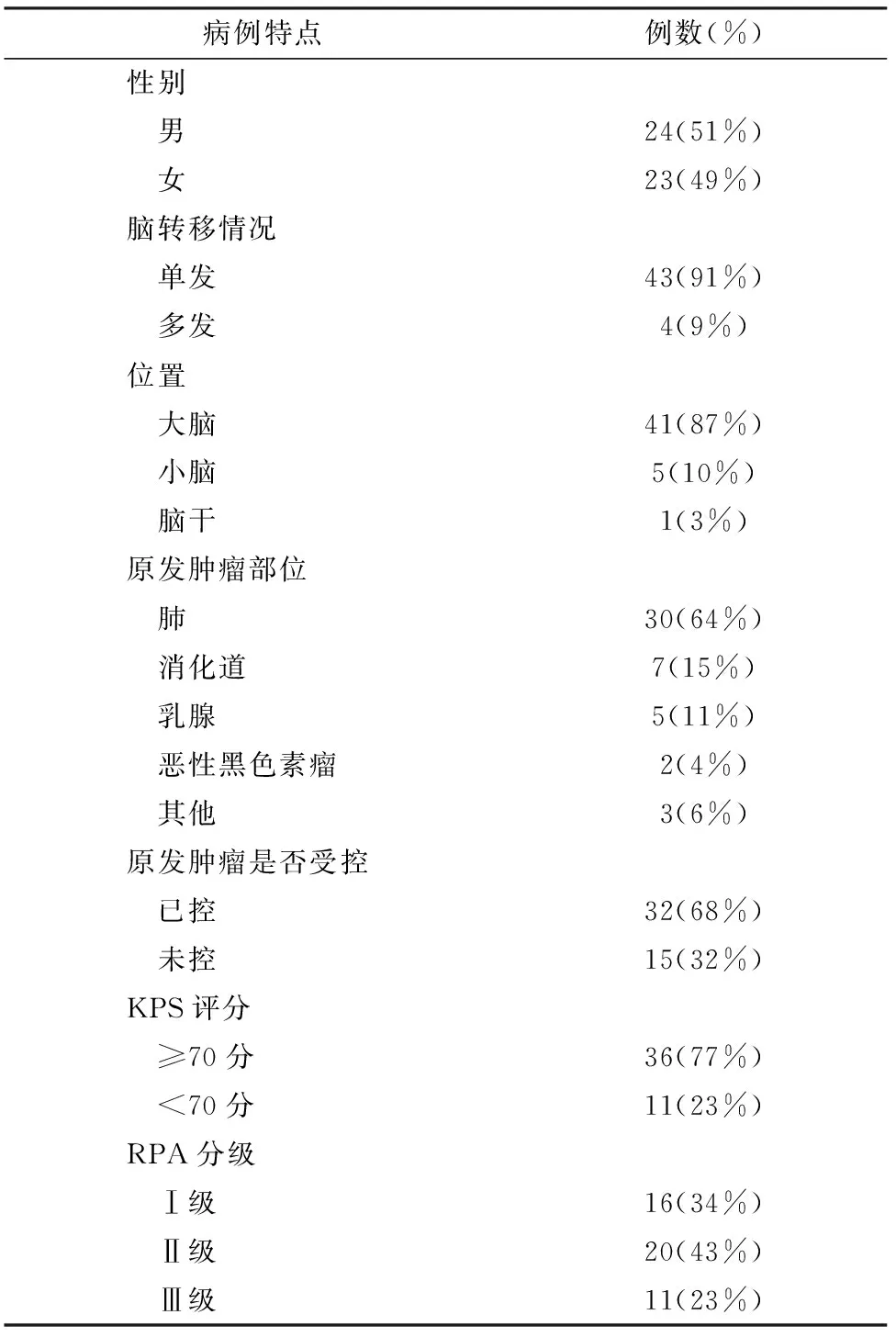

1.1 一般资料 选取中国人民解放军总医院第六医学中心2013年7月—2015年6月由组织病理确诊的恶性肿瘤发生脑转移患者共计47例,治疗前行脑增强MRI证实颅内存在直径>3 cm转移瘤。脑转移灶共计53个,43例单发,2例为3个病灶,其余2例为2个病灶;合并颅外转移者16例;男性24例,女性23例;年龄26~81岁,中位年龄54岁。卡氏评分量表(Karnofsky performance scale,KPS)评分:≥70分36例,<70分11例。脑肿瘤独立递归分级(recursive partitioning analysis,RPA)Ⅰ级16例,Ⅱ级20例,Ⅲ级11例。原发肿瘤部位:肺癌30例,消化道肿瘤7例,乳腺癌5例,恶性黑色素瘤2例,腮腺癌、纤维肉瘤及神经内分泌癌各1例(表1)。

1.2 临床表现 有明显神经系统症状39例,因肿瘤大小、周围水肿及部位等不同,29例表现为头痛、呕吐等颅高压症状,17例肢体活动障碍,9例语言障碍,5例共济失调;其余8例神经系统症状轻微。

1.3 治疗方法

1.3.1 定位方法 患者仰卧位,头模固定,头颅定位CT/MRI增强扫描,CT层厚2 mm,MRI层厚3 mm,MRI序列包括T1、T2加权。

1.3.2 靶区勾画 将定位图像传送至射波刀计划系统,医师融合CT及MRI影像,精确勾画靶体积及危及器官。

1.3.3 处方剂量 8~12 Gy/次,3~5次,处方等剂量线为72%~85%。

1.3.4 计划制定 物理师制定计划,主治医师审核方案并进行剂量验证,最后实施治疗。

1.4 近期疗效及不良反应评价

1.4.1 近期疗效 所有患者治疗前、治疗后1周及治疗后1个月填写癌症患者生命质量测定量表(FACT-G中文版v4.0)评估生存质量改善情况。

1.4.2 影像学评价标准 放射治疗后3个月复查头颅增强MRI,根据实体瘤疗效评价标准(response evaluation criteria in solid tumors,RECIST)分为:完全缓解(complete response,CR)为所有目标病灶消失持续4周;部分缓解(partial response,PR)为基线病灶长径总和缩小≥30%持续4周;疾病进展(progre-ssive disease,PD)为基线病灶长径总和增加≥20%或出现新病灶;疾病稳定(stable disease,SD)为基线病灶长径总和有缩小但未达PR或有增加但未达PD。

表1 患者临床资料

1.4.3 放射损伤 采用美国肿瘤放射治疗协会(Radiation Therapy Oncology Group,RTOG)急性放射损伤分级标准及欧洲癌症治疗研究组织(European Organization Research and Treatment Cancer,EORTC)晚期放射损伤分级标准评估放疗反应。

1.4.4 观测指标 包括总有效率即[(CR+PR)/病例总数]×100%、疾病控制率(disease control rates,DCR)即[(CR+PR+SD)/病例总数]×100%、总生存期(overall survival,OS)及放射损伤。

1.5 统计学处理 应用SPSS 22.0统计软件,生存率及局部控制率采用Kaplan-Meier方法计算,并用Kaplan-Meier行单因素分析,筛选出有统计学意义的影响因素后进一步用Cox回归分析进行多因素分析。生存时间自开始射波刀治疗之日起进行计算,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 近期疗效 所有患者均顺利完成射波刀治疗,治疗后1周及1月患者较治疗前生存质量改善率分别为9%和72%。治疗后3个月复查脑增强MRI评估疗效,47例患者中CR 9例,PR 30例,SD 6例,PD 2例,治疗总有效率(CR+PR)为83.0%,DCR(CR+PR+SD)为96.0%。6个月及1年OS分别为95.7%和93.6%(图1)。

图1 47例生存曲线

2.2 生存及预后分析 随访5~24个月,中位随访时间13个月,失访2例。随访至2015年10月末,3例患者死亡,均死于肿瘤全身进展,颅内病灶尚稳定。在单因素分析中,病灶数、原发病灶是否控制、RPA分级及KPS评分与长期生存独立相关,P值分别为P=0.000 4、P=0.025、P=0.000 1、P=0.000 9,差异有统计学意义。进一步将上述4项用Cox回归法行多因素分析提示,原发灶是否控制及KPS评分为影响预后的高危因素,比值比(odds ratio,OR)分别为4.573[95%置信区间(confidence intervals,CI)(1.831~11.421),P=0.001]、5.014[95%CI(1.303~19.289),P=0.019]。

2.3 放射损伤 损伤主要为放射性脑水肿,其中急性脑水肿1例(2%),激素依赖性脑水肿1例(2%),给予甘露醇、激素等治疗后症状均有改善,余下大多数患者症状轻微,至随访结束,无3级以上不良反应,未出现放射性脑坏死病例。

3 讨论

恶性肿瘤一旦发生脑转移生存期将明显缩短,既往由于治疗手段有限,生存期平均1~3个月,治疗目的为改善临床症状、延长患者生存。王建峰等[8]报道的1~4个脑转移瘤患者的WBRT与SRS治疗数据对比分析显示,SRS可明显提高1年生存率及局部控制率[OR=2.78,95%CI(1.57~4.92),P=0.000 4;OR=4.80,95%CI(2.69~8.57),P<0.000 01]。RTOG在单个脑转移瘤患者的治疗研究中指出,相比单纯放疗SRS能明显提高病灶的局部控制率及患者的生存率[9]。但对于>3 cm的脑转移瘤,单次SRS治疗后常导致明显颅高压等症状,遇脑坏死病例还需外科手术治疗,限制了SRS对较大脑转移瘤的治疗[7]。近些年有研究者提出采用分次立体定向放疗(fractionated stereotactic radiotherapy,FSRT),即射波刀,治疗大体积脑转移瘤[10-11],结果显示DCR提高,副反应可耐受。国外采用该方法治疗颅内较大转移瘤的几项研究中亦证实提高了DCR,且放射损伤较轻[12-13]。上述几项研究[9-11]符合肿瘤细胞分化、增殖的生物学规律,短时间内提高放疗总剂量,避免了肿瘤细胞的加速再增殖,从而提高肿瘤DCR,而对于>3 cm的脑转移瘤,又避免了头部伽玛刀单次大剂量照射的正常脑组织放射损伤,尤其降低了放射性脑坏死的发生率。

通过理论与实践的结合,近年射波刀广泛用于治疗大体积脑肿瘤。Wang等[14]报道的射波刀治疗>3 cm脑转移瘤的研究显示,8 Gy/次×3次的治疗是有效且安全的。Inoue等[15]报道的145例射波刀治疗>10 cm脑转移瘤,神经系统症状改善率为26.8%(97例),肿瘤DCR为95.8%,放射性脑坏死发生率为2.1%(3例)。Jeong等[16]报道37例射波刀治疗>3 cm脑转移瘤,35 Gy/(3~5)次,症状改善率为57.1%,治疗前神经功能缺损症状改善率为45.9%,肿瘤DCR为86.8%,中位OS为16个月,无进展生存期为11个月,2或3级放射损伤发生率为15.8%。Murai等[17]报道30~35 Gy/5次和27~30 Gy/3次完成在治疗颅内较大转移瘤中的有效性和安全性。

本研究报道的单独射波刀治疗47例>3 cm脑转移瘤患者(43例单发,4例患者脑转移灶≤3个)的疗效,与文献报道相符,以局部高剂量、脑组织保护更佳、治疗时间短等优势,为患者后续针对原发肿瘤治疗创造了时机,延长了生存期,是>3 cm脑转移瘤患者有效且安全、无创的治疗手段,但最佳剂量分割方法有待进一步研究。本研究病例数少,回访时间短,对于患者的远期疗效及不良反应仍需观察。